Первые ледоколы и очередные приоритеты РКМП.

* продолжение к https://alan-a-skaz.livejournal.com/259071.html

Там было обещание раскрыть подробнее историю ледоколов в мире и РусскийЪ(ТМЪ) приоритет в ней.

Осн. часть информации взята по книге "Ледокольный флот России 1860-е - 1918 гг." Андриенко Владимир Григорьевич, https://arsenal-info.ru/b/book/1077112515 (или https://military.wikireading.ru/31345), и далее.

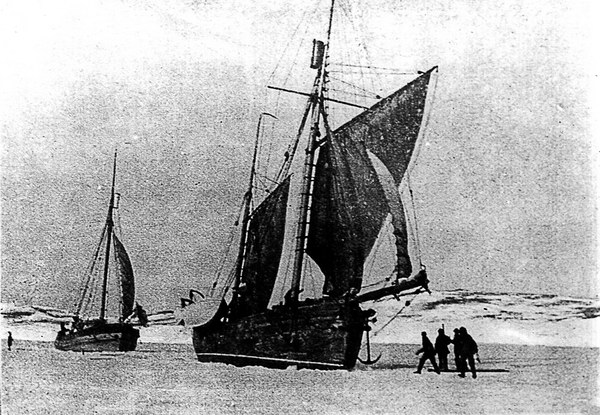

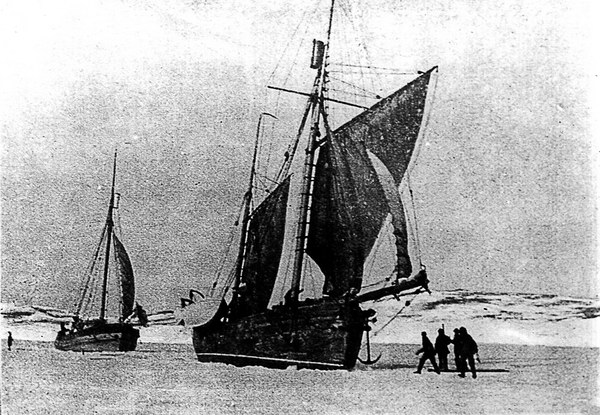

Понятно, что проблема плавания в ледовых условиях для людей существовала задолго до 20 века, и попытки ее решения были столь же давними. В эпоху парусов и дерева технические возможности людей были скромными - лед около бортов старались разбивать сверху гирями на цепи и жердями, иногда спускали на лед специальные команды, вооруженные чем попало для разбивания льда, со всеми понятными опасностями и трудностями.

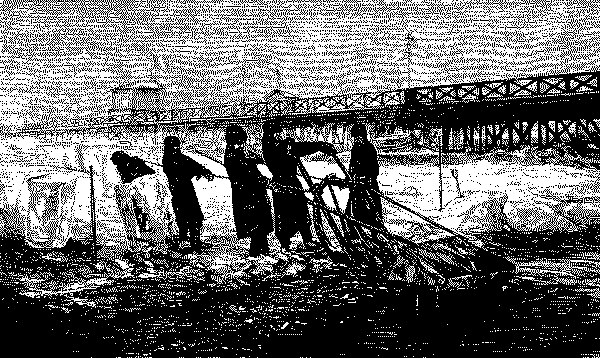

Были т.ж. опыты применения пушечных ядер, подрыва зарядов пороха и затем динамита для разрушения льда по ходу корабля. Однако для этого требовался большой расход боеприпасов и ВВ на небольшие продвижения, и популярности такие способы не получили.

Эпоха железа и пара принесла новые возможности, которые были сразу же использованы в т.ч. для вышеописанных задач. Появились (и отчасти осуществлялись) проекты кораблей, способных продавливать или прорезать лед, а также разрушать его гребными колесами и винтами (в т.ч. расположенными по носу корабля).

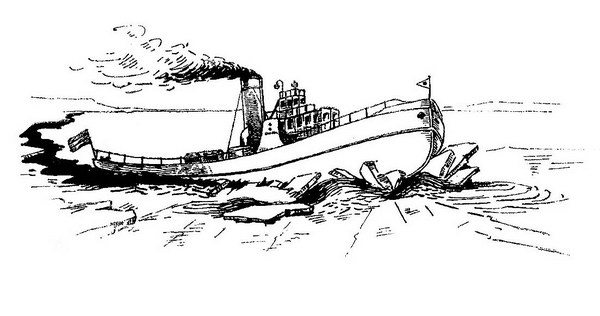

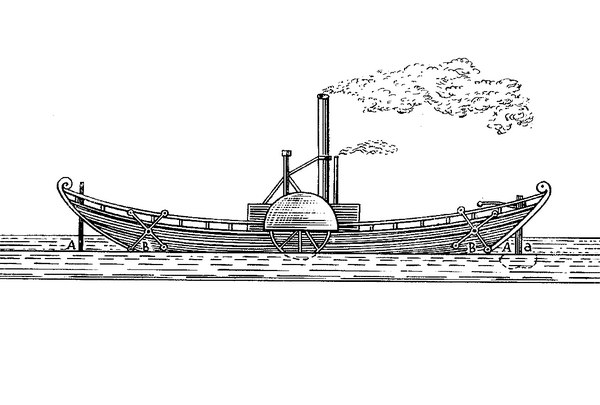

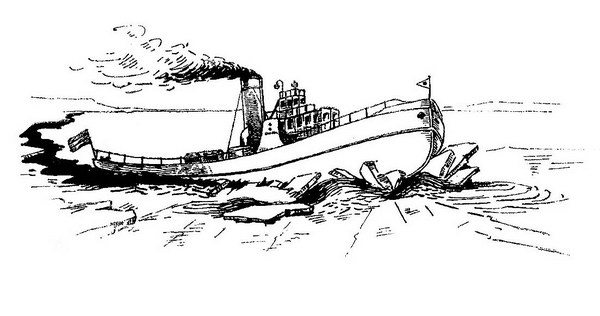

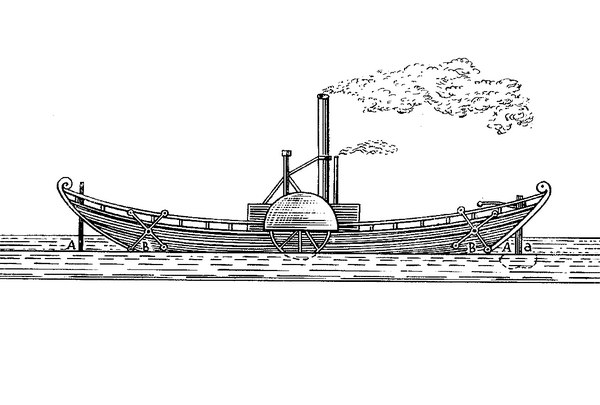

Вот картинка, вроде бы ничем для нас нынешних не удивительная:

Интересно в ней то, что взята она из германской книги про историю (!) ледоколов, изданную в 1900 (!) году. (Gorz M., Buchheimer M. Das Eisbrechwesen im Deutschen Reich. Berlin. 1900)

А ледокол "Ермак", якобы РусскийЪ и якобы первый в мире, вошел в строй только в 1899 году, причем в якобы-враждебной Британии, в Ньюкасле! Как же так? ;-)))

Как обычно, хрустобулочные патридиотЪы, свидетели РКМП, ради своей мифологии практикуют подмену понятий, а также игнорирование мировой истории за пределами РИ и вне прямой связи с ней. См. подобные махинации в теме про авианосцы (https://alan-a-skaz.livejournal.com/259451.html): сначала царские (тоже далеко не первые в мире!) гидроавиатранспорта (ГАТ) выдаются за настоящие авианосцы, чтобы потом объявить их таковыми первымиЪвЪмире(ТМЪ), - хотя и то и другое прямая ложь.

Так и здесь.

"Ермак" были изготовлен (а также переделывался и ремонтировался) в Англии, и при этом мог до некоторой степени (об этом позже) считаться первым ледоколом арктического (!) класса - но отнюдь не первым для мировой истории ледокольным судном. И не очень-то РусскимЪ, как это обычно для хрустобулочных потуг на мировые приоритеты.

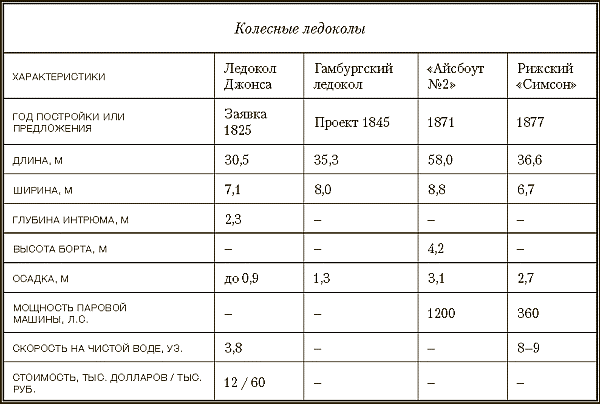

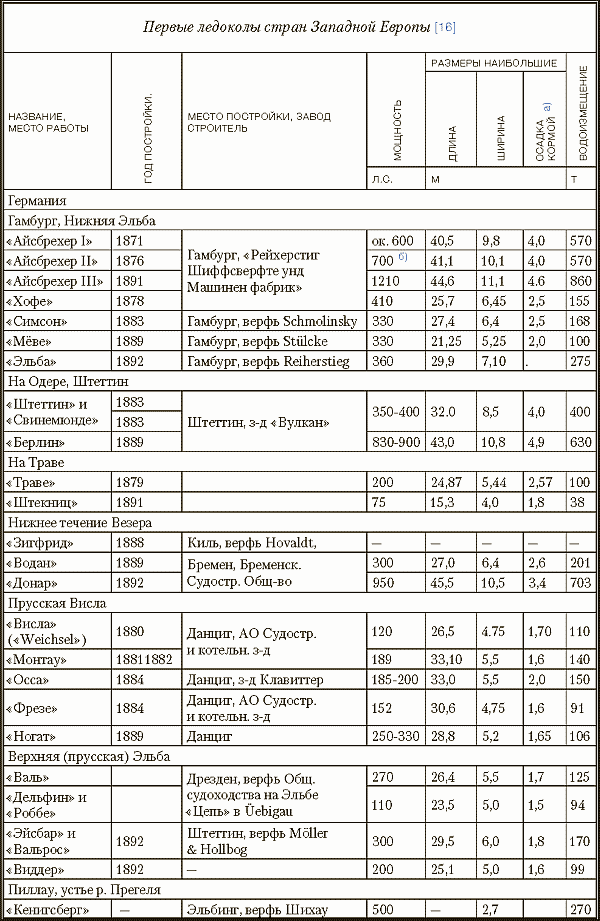

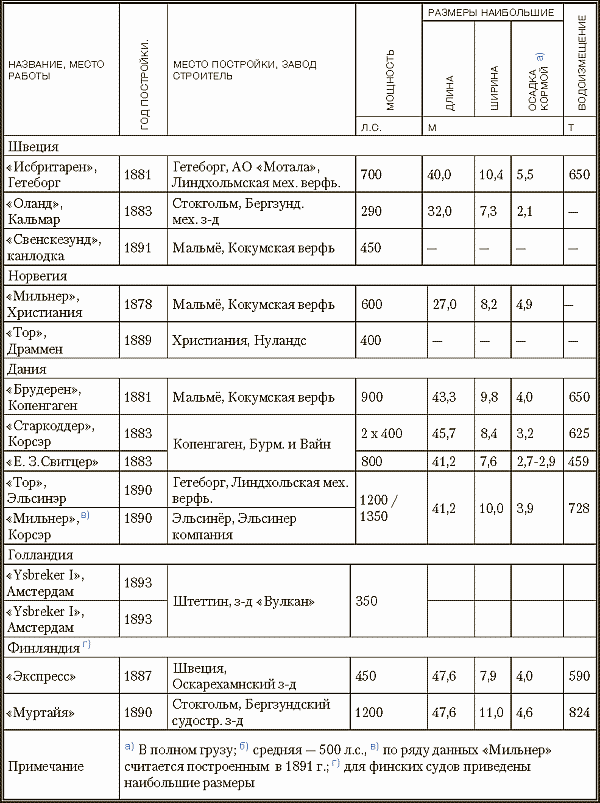

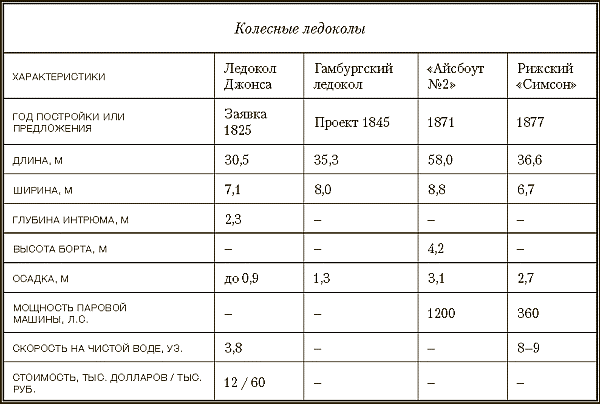

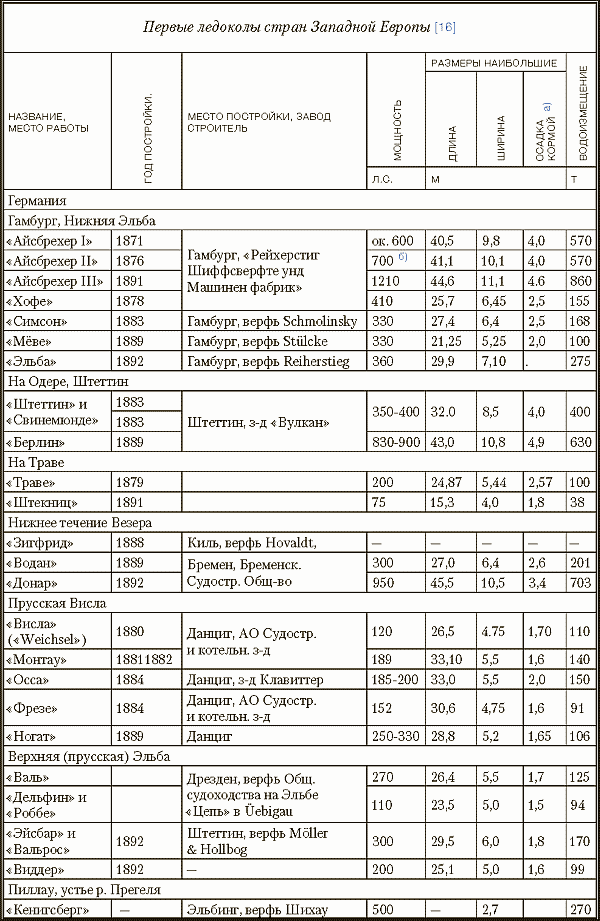

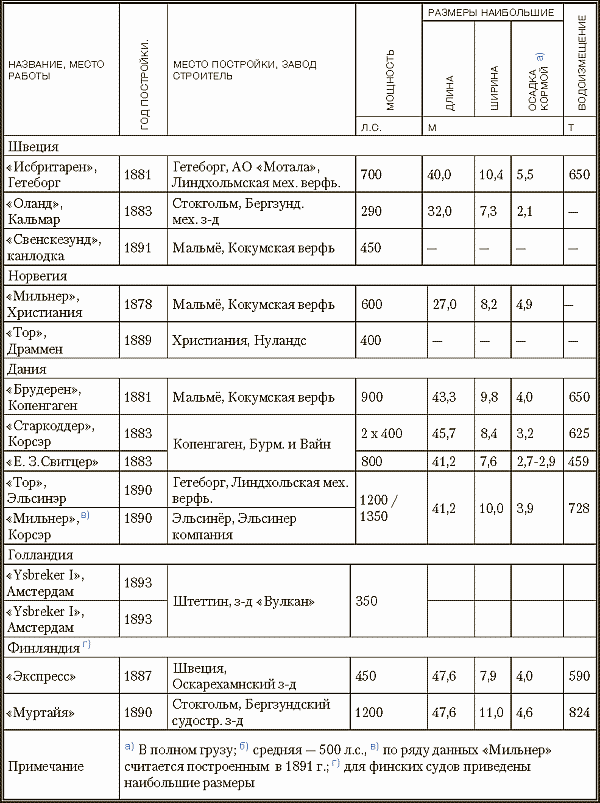

Вот табличка с ТТХ ранних паровых ледоколов, обращаем внимание на даты создания:

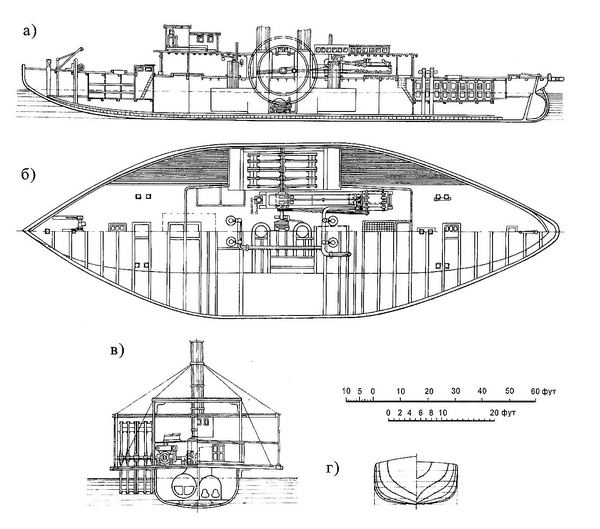

"Ледокол Джонса" (1825) был в целом реализован в 1834 году, через 9 лет после публикаци проекта и оформления патента, но это в любом случае намного раньше аналогичных царских достижений. И, в отличие от РИ, американцы его осуществили полностью самостоятельно. Упрощенный и усовершенствованный корабль получил название "Ассистанс", чрезвычайно холодой зимой 1834/35 года успешно преодолевал льды тольщиной в фут (0,305м) и более.

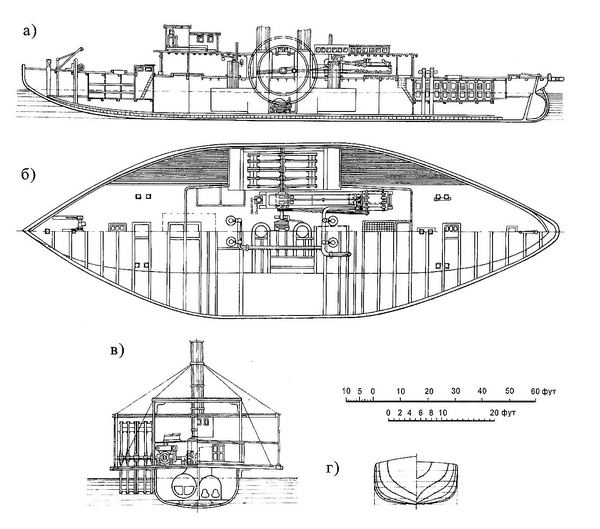

В патенте Джонса конструкция описывалась так:

"Прочные штевни корпуса «должны быть <изготовлены> в форме лука и располагаться весьма наклонно к горизонту, чтобы судно пересекало лед наискосок и давило его вниз». Подводная часть судна обшивалась «толстыми железными листами от форштевня до ахтерштевня и на 0,45 м выше ватерлинии и до самого киля», а бортовые гребные колеса во всех частях предполагалось обшить железом. «В оконечностях судна следует установить ледокол в виде крестообразных конструкций из железа с круглыми молотами весом в 8-дюймовую бомбу на концах спиц. Оба ледокола находятся на одном подпалубном валу, приводимом во вращение паровой машиной»."

см. https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_007.jpg

В реальной конструкции 1834 г. были убраны вращающиеся ледоломы, надводная часть была почти плоской с подъемом к горизонту, а подводная - «в форме столовой ложки». «Поэтому, когда судно движется, то оно, вместо того чтобы удариться о лед, входит на него своей носовой частью и ломает лед». Прочные гребные колеса, изготовленные из дерева и железа, не только обеспечивали движение судна, но и легко разламывали лед. Начиная с не позже чем 1866 г. в США было построено еще несколько принципиально сходных колесных пароходов-ледоколов (в т.ч. приведенный в таблице "Айсбоут №2" - не первый, как видно из названия, его чертеж см. https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_008.png

), способных двигаться через лед толщиной 0,3 м со скоростью 3 узла.

Было также в числе первых в мире опытов английское деревянное экспедиционное судно «Виктори» с убиравшимися бортовыми гребными колесами. Под командованием Джона Росса оно совершило в 1829 г. плавание в Канадскую Арктику. В 1837 г. в Швеции появилось первое грузовое судно ледового плавания - деревянный колесный пароход «Свитхиод», плававший на линии Стокгольм - Любек.

В Германии проекты ледоколов создавались начиная с 1845г., но к их осуществлению принудили только суровые зимы 1869/70 и 1870/71 гг.

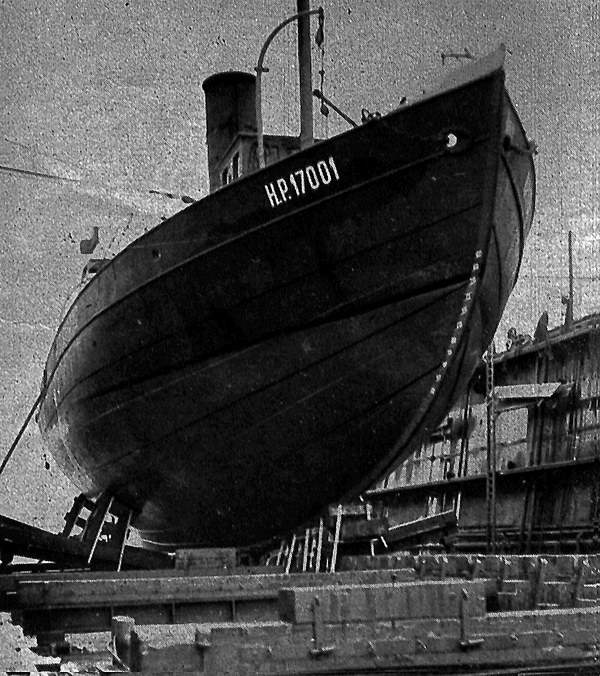

В начале декабря 1871 г. первый германский ледокол «Айсбрехер("ледолом", "ледокол" нем.)№1» («Eisbrecher №1») водоизмещением 570 т, мощностью 600 л.с. был построен и приступил к работе в Гамбурге.

https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_011.jpg

После чего большинство европейских ледоколов относились к т.н. гамбургскому типу. По опыту первого из них был вскоре заказан второй такой же.

В последующие годы для Гамбурга были построены еще 3 небольших ледокола - «Хофе» («Hofe»), «Симсон» («Simpson») и «Мёве» («Mo:ve»). Строились подобные ледоколы и для других немецких портов: для Штеттина [ледоколы «Штеттин» («Stettin»), «Берлин» («Berlin»), «Свинемюнде» («Swinemu:nde»)], Кенигсберга [ «Кенигсберг» («Ko:nigsberg»)], Любека [ «Траве» («Trave»)], Бремена [ «Водан» («Wodan»), «Зигфрид» («Siegfried»)], Данцига и Эльбинга [ «Висла» («Weichsel»), «Монтау» («Montau»), «Фрезе» («Frese»)].

Вслед за Германией ледоколы начали строить и в других странах Западной Европы. В течение 1871-1892 г. здесь появились более 35 разнотипных ледоколов. Более половины их приходилось на германские государства, 5 имелось в Дании, 3 - в Швеции и по 2 - в Норвегии, Финляндии и Голландии.

См. таблицы https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_009.png

и https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_010.png

Теперь про РусскийЪ приоритетЪ(ТМЪ), без которого свидетели РКМП никак и ни в чем обойтись не могут, конечно. В числе европейских ледоколов упоминаются 3(ТРИ) российских, созданные в 1877...1891 гг.: рижские «Симсон» и «Геркулес», одесский/николаевский «Ледокол 1». Первый из них приведен в табл. выше - нетрудно заметить скромность, мягко скажем, его ТТХ (в ~2,5 раз меньше по водоизмещению и в 3,33 раз по мощности машин по ср. с "Айсбоут №2") и совсем не раннее время создания (1877). Происхождение их, по месту производства и авторству конструкции, не указано.

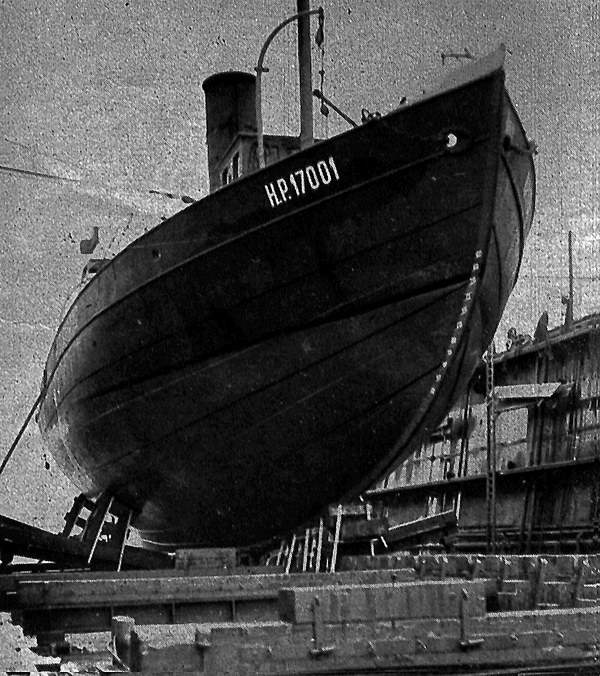

Для хрустобулочников первым ледоколом в мире считается буксир «Пайлот» Бритнева, примененный для ломки льда в Финском заливе между Кронштадтом и Ораниенбаумом (это аж целых 9 км по прямой) с 1864 г.

Уже по названию видно чисто английское происхождение и этого очередного "РусскогоЪ-ПервогоЪ-вЪ-мире(ТМЪ)". И вправду: он родом из Ньюкасла, как и многие "русские" ледоколы более поздней поры.

Известно, что «Пайлот» был маломощным (60 л.с.) и небольшим: менее 100 т, чуть более 20 м в длину, ширина и осадка тоже невелики - для его задач и этого хватало, но без претензий на большее; Бритнев изменил на буксире, по ср. с иностранным оригиналом, форму форштевня - срезал его под острым углом к горизонту воды, что позволяло судну всходить на лед и проламывать его тяжестью корпуса (см. выше проект Джонса (1825) и реально работавший "Ассистанс" (1834) - там тот же принцип был применен гораздо ранее). Реальные чертежи и более подробные описания "пайлота", хотя бы рисунки - не сохранились, что тоже типично для РусскихЪ претендентов на мировое первенство. ;-)))

Известно также, что, когда потребность в ледокольных судах для портов и гаваней была наконец осознана в царской России, пришлось их заказывать за границей, ориентируясь на разработанные и испытанные там образцы; мелкие и слабые поделки, вроде вышеописанной, для этого совсем не подходили.

Например, упоминавшийся в рассказах про ВОК (см. https://alan-a-skaz.livejournal.com/186115.html и https://alan-a-skaz.livejournal.com/246128.html) "русский" ледокол "Надежный", позже "Давыдов" (1,5 тыс.т., до 3 тыс.л.с., ввод в строй 1897 г.) был сделан в Дании, Копенгаген, по образцу датского же ледокола "Слейпнер", который тоже был потом (1914) закуплен в Россию под названием "Трувор"; позже датскую форму обводов "Слейпнера" / "Надежного" скопировали в РИ при создании "русских ледоколов", точнее ледокольных пароходов, "Таймыр" и "Вайгач"; также "Надежный" называют предтечей "Ермака": при формирования техзадания на строительство "Ермака" С.О.Макаров оглядывался на его конструкцию и в отношении обводов судна, и в отношении судовых машин.

Но это всё не мешает (столь же типично) патридиотЪамЪ объявлять "сворованной" копией буксира Бритнева сразу все европейские и американские ледоколы, - в т.ч. превосходящие "пайлот" в разы по водоизмещению и многократно - по мощности машин; и на десятилетия - по времени создания их первых опубликованных (и сохранившихся!) весьма подробных проектов, уже имевших все признаки того, что объявляется приоритетом РКМП.

Дебилы, сэр.

Также хватает оправданий в духе "зелен был виноград":

"Нет ничего удивительного и предосудительного в том, что отечественные ледоколы появились через 20 лет после начала их использования в Европе. В 70-х гг. XIX в. Российской империи было не до ледоколов. После Русско-турецкой войны 1877-1878 г., расстроившей государственный бюджет, тратиться на такие «игрушки» было бы не по-хозяйски, тем более что и в 70-х, и в начале 80-х гг. ледоколы не считались первой необходимостью. Сначала требовалось подвести железные дороги к основным портам (пусть и замерзающим), затем привести эти порты в мало-мальски современное состояние, а фактически построить их заново, углубить подходы, обеспечить новым оборудованием портовое хозяйство ..."

Видим обычный тришкин кафтан: для оправдания отсталости РИ в чем-то одном (здесь - в создании ледоколов) приходится делать вынужденное признание отсталости РИ также в других направлениях развития (здесь - в создании ж/д сети, в неразвитости портовых хозяйств, в малоуспешности и убыточности войны 1877-78 гг.).

Как видим, в создании первых "ненастоящих" ледоколов РИ так же отстала от развитых стран, как и во всём прочем. Кто бы удивился.

=*= продолжение следует. См. https://alan-a-skaz.livejournal.com/260026.html

Там было обещание раскрыть подробнее историю ледоколов в мире и РусскийЪ(ТМЪ) приоритет в ней.

Осн. часть информации взята по книге "Ледокольный флот России 1860-е - 1918 гг." Андриенко Владимир Григорьевич, https://arsenal-info.ru/b/book/1077112515 (или https://military.wikireading.ru/31345), и далее.

Понятно, что проблема плавания в ледовых условиях для людей существовала задолго до 20 века, и попытки ее решения были столь же давними. В эпоху парусов и дерева технические возможности людей были скромными - лед около бортов старались разбивать сверху гирями на цепи и жердями, иногда спускали на лед специальные команды, вооруженные чем попало для разбивания льда, со всеми понятными опасностями и трудностями.

Были т.ж. опыты применения пушечных ядер, подрыва зарядов пороха и затем динамита для разрушения льда по ходу корабля. Однако для этого требовался большой расход боеприпасов и ВВ на небольшие продвижения, и популярности такие способы не получили.

Эпоха железа и пара принесла новые возможности, которые были сразу же использованы в т.ч. для вышеописанных задач. Появились (и отчасти осуществлялись) проекты кораблей, способных продавливать или прорезать лед, а также разрушать его гребными колесами и винтами (в т.ч. расположенными по носу корабля).

Вот картинка, вроде бы ничем для нас нынешних не удивительная:

Интересно в ней то, что взята она из германской книги про историю (!) ледоколов, изданную в 1900 (!) году. (Gorz M., Buchheimer M. Das Eisbrechwesen im Deutschen Reich. Berlin. 1900)

А ледокол "Ермак", якобы РусскийЪ и якобы первый в мире, вошел в строй только в 1899 году, причем в якобы-враждебной Британии, в Ньюкасле! Как же так? ;-)))

Как обычно, хрустобулочные патридиотЪы, свидетели РКМП, ради своей мифологии практикуют подмену понятий, а также игнорирование мировой истории за пределами РИ и вне прямой связи с ней. См. подобные махинации в теме про авианосцы (https://alan-a-skaz.livejournal.com/259451.html): сначала царские (тоже далеко не первые в мире!) гидроавиатранспорта (ГАТ) выдаются за настоящие авианосцы, чтобы потом объявить их таковыми первымиЪвЪмире(ТМЪ), - хотя и то и другое прямая ложь.

Так и здесь.

"Ермак" были изготовлен (а также переделывался и ремонтировался) в Англии, и при этом мог до некоторой степени (об этом позже) считаться первым ледоколом арктического (!) класса - но отнюдь не первым для мировой истории ледокольным судном. И не очень-то РусскимЪ, как это обычно для хрустобулочных потуг на мировые приоритеты.

Вот табличка с ТТХ ранних паровых ледоколов, обращаем внимание на даты создания:

"Ледокол Джонса" (1825) был в целом реализован в 1834 году, через 9 лет после публикаци проекта и оформления патента, но это в любом случае намного раньше аналогичных царских достижений. И, в отличие от РИ, американцы его осуществили полностью самостоятельно. Упрощенный и усовершенствованный корабль получил название "Ассистанс", чрезвычайно холодой зимой 1834/35 года успешно преодолевал льды тольщиной в фут (0,305м) и более.

В патенте Джонса конструкция описывалась так:

"Прочные штевни корпуса «должны быть <изготовлены> в форме лука и располагаться весьма наклонно к горизонту, чтобы судно пересекало лед наискосок и давило его вниз». Подводная часть судна обшивалась «толстыми железными листами от форштевня до ахтерштевня и на 0,45 м выше ватерлинии и до самого киля», а бортовые гребные колеса во всех частях предполагалось обшить железом. «В оконечностях судна следует установить ледокол в виде крестообразных конструкций из железа с круглыми молотами весом в 8-дюймовую бомбу на концах спиц. Оба ледокола находятся на одном подпалубном валу, приводимом во вращение паровой машиной»."

см. https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_007.jpg

В реальной конструкции 1834 г. были убраны вращающиеся ледоломы, надводная часть была почти плоской с подъемом к горизонту, а подводная - «в форме столовой ложки». «Поэтому, когда судно движется, то оно, вместо того чтобы удариться о лед, входит на него своей носовой частью и ломает лед». Прочные гребные колеса, изготовленные из дерева и железа, не только обеспечивали движение судна, но и легко разламывали лед. Начиная с не позже чем 1866 г. в США было построено еще несколько принципиально сходных колесных пароходов-ледоколов (в т.ч. приведенный в таблице "Айсбоут №2" - не первый, как видно из названия, его чертеж см. https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_008.png

), способных двигаться через лед толщиной 0,3 м со скоростью 3 узла.

Было также в числе первых в мире опытов английское деревянное экспедиционное судно «Виктори» с убиравшимися бортовыми гребными колесами. Под командованием Джона Росса оно совершило в 1829 г. плавание в Канадскую Арктику. В 1837 г. в Швеции появилось первое грузовое судно ледового плавания - деревянный колесный пароход «Свитхиод», плававший на линии Стокгольм - Любек.

В Германии проекты ледоколов создавались начиная с 1845г., но к их осуществлению принудили только суровые зимы 1869/70 и 1870/71 гг.

В начале декабря 1871 г. первый германский ледокол «Айсбрехер("ледолом", "ледокол" нем.)№1» («Eisbrecher №1») водоизмещением 570 т, мощностью 600 л.с. был построен и приступил к работе в Гамбурге.

https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_011.jpg

После чего большинство европейских ледоколов относились к т.н. гамбургскому типу. По опыту первого из них был вскоре заказан второй такой же.

В последующие годы для Гамбурга были построены еще 3 небольших ледокола - «Хофе» («Hofe»), «Симсон» («Simpson») и «Мёве» («Mo:ve»). Строились подобные ледоколы и для других немецких портов: для Штеттина [ледоколы «Штеттин» («Stettin»), «Берлин» («Berlin»), «Свинемюнде» («Swinemu:nde»)], Кенигсберга [ «Кенигсберг» («Ko:nigsberg»)], Любека [ «Траве» («Trave»)], Бремена [ «Водан» («Wodan»), «Зигфрид» («Siegfried»)], Данцига и Эльбинга [ «Висла» («Weichsel»), «Монтау» («Montau»), «Фрезе» («Frese»)].

Вслед за Германией ледоколы начали строить и в других странах Западной Европы. В течение 1871-1892 г. здесь появились более 35 разнотипных ледоколов. Более половины их приходилось на германские государства, 5 имелось в Дании, 3 - в Швеции и по 2 - в Норвегии, Финляндии и Голландии.

См. таблицы https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_009.png

и https://arsenal-info.ru/img/1077112515/i_010.png

Теперь про РусскийЪ приоритетЪ(ТМЪ), без которого свидетели РКМП никак и ни в чем обойтись не могут, конечно. В числе европейских ледоколов упоминаются 3(ТРИ) российских, созданные в 1877...1891 гг.: рижские «Симсон» и «Геркулес», одесский/николаевский «Ледокол 1». Первый из них приведен в табл. выше - нетрудно заметить скромность, мягко скажем, его ТТХ (в ~2,5 раз меньше по водоизмещению и в 3,33 раз по мощности машин по ср. с "Айсбоут №2") и совсем не раннее время создания (1877). Происхождение их, по месту производства и авторству конструкции, не указано.

Для хрустобулочников первым ледоколом в мире считается буксир «Пайлот» Бритнева, примененный для ломки льда в Финском заливе между Кронштадтом и Ораниенбаумом (это аж целых 9 км по прямой) с 1864 г.

Уже по названию видно чисто английское происхождение и этого очередного "РусскогоЪ-ПервогоЪ-вЪ-мире(ТМЪ)". И вправду: он родом из Ньюкасла, как и многие "русские" ледоколы более поздней поры.

Известно, что «Пайлот» был маломощным (60 л.с.) и небольшим: менее 100 т, чуть более 20 м в длину, ширина и осадка тоже невелики - для его задач и этого хватало, но без претензий на большее; Бритнев изменил на буксире, по ср. с иностранным оригиналом, форму форштевня - срезал его под острым углом к горизонту воды, что позволяло судну всходить на лед и проламывать его тяжестью корпуса (см. выше проект Джонса (1825) и реально работавший "Ассистанс" (1834) - там тот же принцип был применен гораздо ранее). Реальные чертежи и более подробные описания "пайлота", хотя бы рисунки - не сохранились, что тоже типично для РусскихЪ претендентов на мировое первенство. ;-)))

Известно также, что, когда потребность в ледокольных судах для портов и гаваней была наконец осознана в царской России, пришлось их заказывать за границей, ориентируясь на разработанные и испытанные там образцы; мелкие и слабые поделки, вроде вышеописанной, для этого совсем не подходили.

Например, упоминавшийся в рассказах про ВОК (см. https://alan-a-skaz.livejournal.com/186115.html и https://alan-a-skaz.livejournal.com/246128.html) "русский" ледокол "Надежный", позже "Давыдов" (1,5 тыс.т., до 3 тыс.л.с., ввод в строй 1897 г.) был сделан в Дании, Копенгаген, по образцу датского же ледокола "Слейпнер", который тоже был потом (1914) закуплен в Россию под названием "Трувор"; позже датскую форму обводов "Слейпнера" / "Надежного" скопировали в РИ при создании "русских ледоколов", точнее ледокольных пароходов, "Таймыр" и "Вайгач"; также "Надежный" называют предтечей "Ермака": при формирования техзадания на строительство "Ермака" С.О.Макаров оглядывался на его конструкцию и в отношении обводов судна, и в отношении судовых машин.

Но это всё не мешает (столь же типично) патридиотЪамЪ объявлять "сворованной" копией буксира Бритнева сразу все европейские и американские ледоколы, - в т.ч. превосходящие "пайлот" в разы по водоизмещению и многократно - по мощности машин; и на десятилетия - по времени создания их первых опубликованных (и сохранившихся!) весьма подробных проектов, уже имевших все признаки того, что объявляется приоритетом РКМП.

Дебилы, сэр.

Также хватает оправданий в духе "зелен был виноград":

"Нет ничего удивительного и предосудительного в том, что отечественные ледоколы появились через 20 лет после начала их использования в Европе. В 70-х гг. XIX в. Российской империи было не до ледоколов. После Русско-турецкой войны 1877-1878 г., расстроившей государственный бюджет, тратиться на такие «игрушки» было бы не по-хозяйски, тем более что и в 70-х, и в начале 80-х гг. ледоколы не считались первой необходимостью. Сначала требовалось подвести железные дороги к основным портам (пусть и замерзающим), затем привести эти порты в мало-мальски современное состояние, а фактически построить их заново, углубить подходы, обеспечить новым оборудованием портовое хозяйство ..."

Видим обычный тришкин кафтан: для оправдания отсталости РИ в чем-то одном (здесь - в создании ледоколов) приходится делать вынужденное признание отсталости РИ также в других направлениях развития (здесь - в создании ж/д сети, в неразвитости портовых хозяйств, в малоуспешности и убыточности войны 1877-78 гг.).

Как видим, в создании первых "ненастоящих" ледоколов РИ так же отстала от развитых стран, как и во всём прочем. Кто бы удивился.

=*= продолжение следует. См. https://alan-a-skaz.livejournal.com/260026.html