Георгий Сафаров. Революционер, цареубийца, зиновьевец (3)

В сентябре 1917 года партия посылает Сафарова в Екатеринбург, где он избирается членом губкома РСДРП(б) и товарищем председателя Областного Совета рабочих и солдатских депутатов Урала. Эти организации размещались в особняке Поклевского-Козелл на Покровском проспекте.

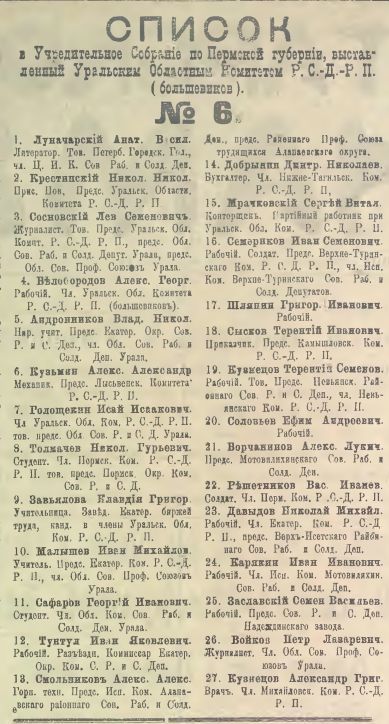

В списке № 6, выставленном большевиками на выборах в Учредительное Собрание от Пермской губернии, Сафаров занимает 11-е место и обозначен как студент.

К сожалению, история умалчивает, в каком же высшем учебном заведении учился в 1917 году 26-летний Сафаров, проживавший в Екатеринбурге по адресу: Почтовый переулок, 5. Также Сафаров выдвигался большевиками кандидатом на выборах гласных Екатеринбургской городской думы, прошедших 5 ноября 1917 года. На выборах большевики провели 39 гласных из 85, но студент Сафаров гласным не стал, в отличие от других будущих цареубийц Исая (Шаи) Голощекина, Петра Войкова и Янкеля (Якова) Юровского (гласным был избран даже Александр Авдеев, в скором будущем - один из комендантов дома Ипатьева) .

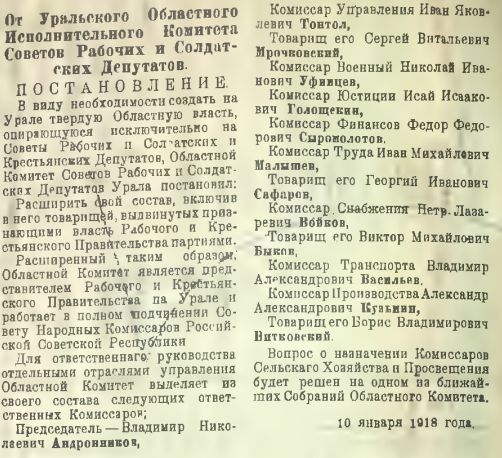

После свержения Временного правительства Уральский областной совет рабочих и солдатских депутатов сформировал Областной комитет Советов рабочих и солдатских депутатов Урала во главе с Сосновским, в его состав вошел и Г. Сафаров.

Постановлением Уральского областного исполнительного комитета советов рабочих и солдатских депутатов от 10 января 1918 года Сафаров был назначен товарищем (заместителем) комиссара труда И. Малышева. Тем же постановлением были назначены другие уральские комиссары.

Уральский комиссариат труда в 1918 г. размещался в Екатеринбурге в здании бывшего окружного суда, известном как дом Севастьянова по фамилии одного из предыдущих хозяев.

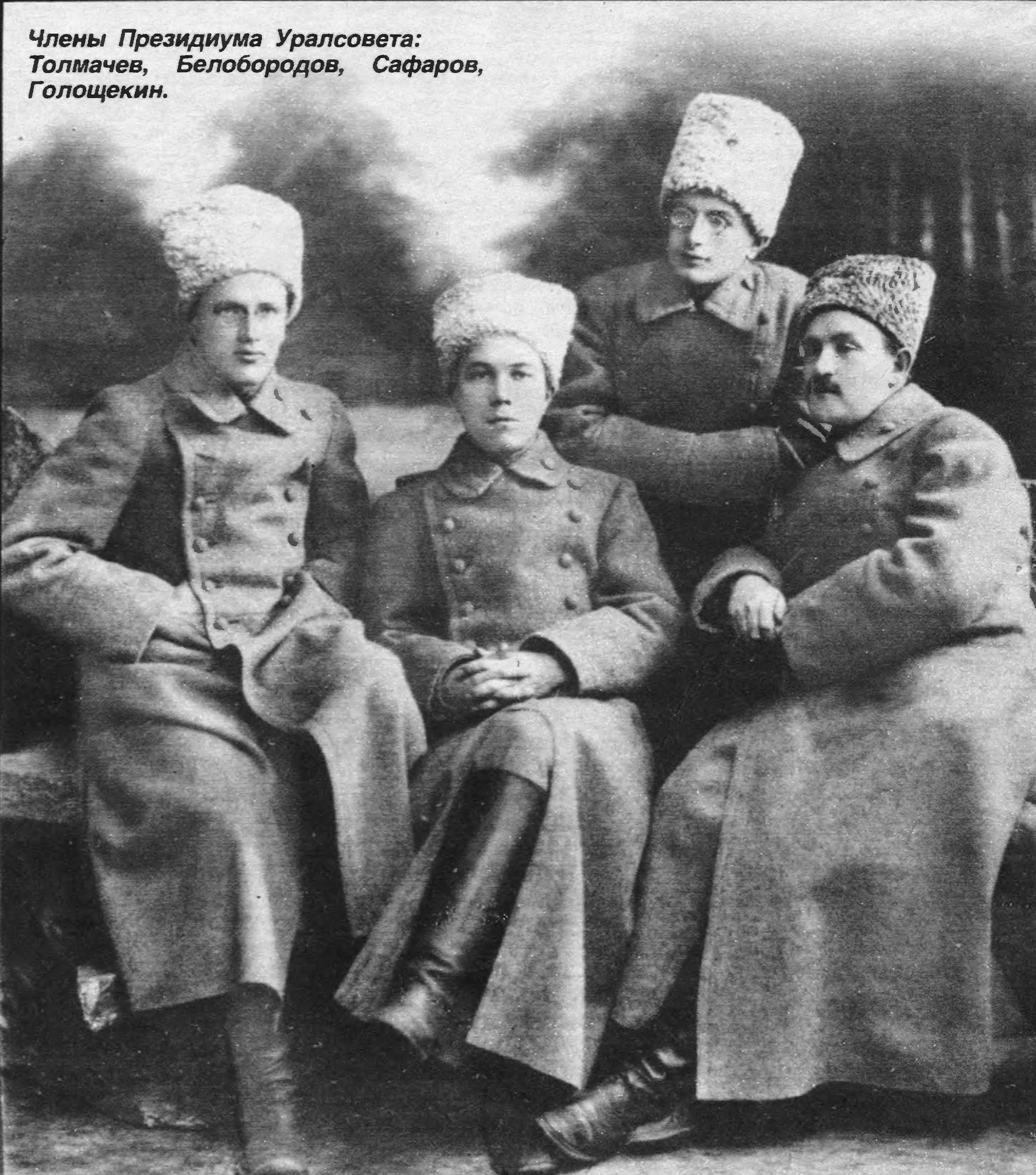

Также Сафаров избирался членом Президиума Уральского областного комитета РСДРП(б) и с января 1918 - товарищем (заместителем) председателя Уральского областного комитета РСДРП(б). В январе 1918 председателем Уральского обкома был избран И.Малышев, в мае его сменил Е.Преображенский, Сафаров же всегда оставался заместителем, а при отъездах председателя оставался во главе партийной организации.

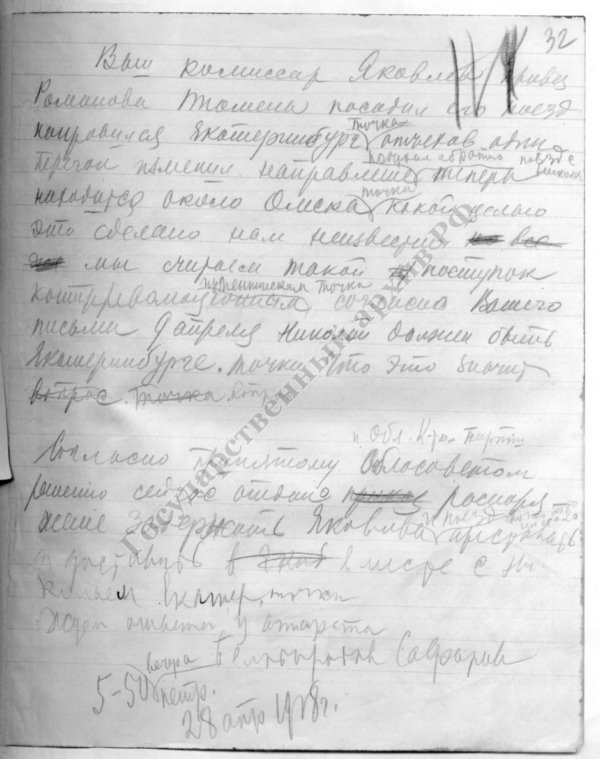

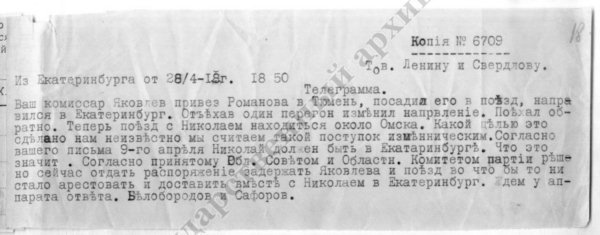

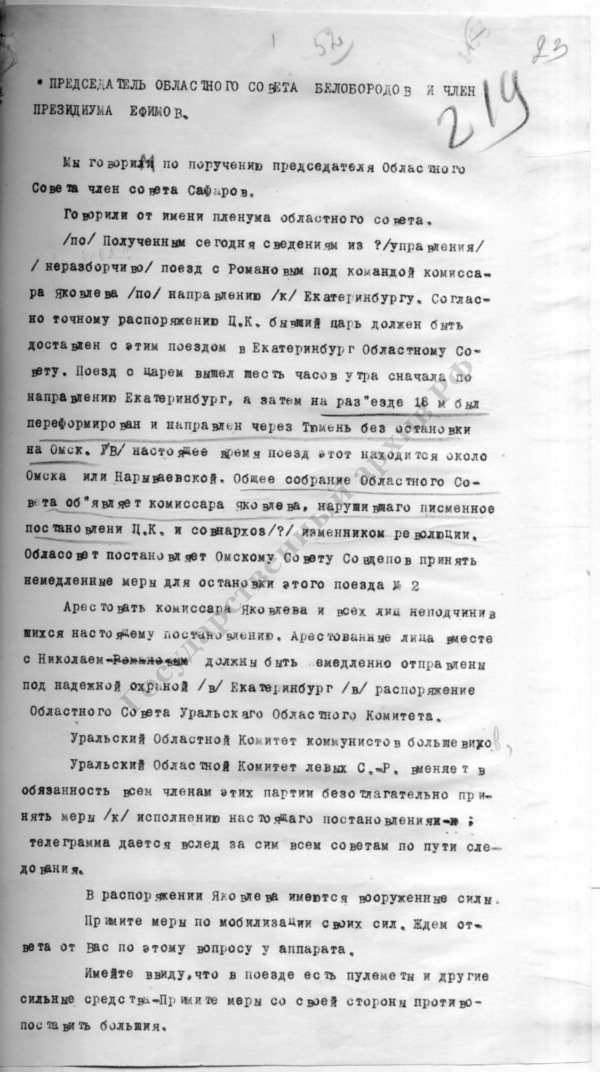

Так было и 28 апреля 1918 года, когда Сафаров от имени обкома (а Белобородов - от имени облсовета) сообщил Ленину и Свердлову об изменении Яковлевым маршрута поезда с членами царской семьи и потребовал ареста Яковлева.

В тот же день от Белобородова и члена Президиума Ефимова (по поручению Сафарова) на станции Новониколаевск, Тайга, Анжерка, Ачинск, Красноярск и Иркутск была отправлена телеграмма местным советам, коммунистам и левым эсерам с требованием о задержании поезда с Романовыми, аресте комиссара Яковлева и отправке их всех в Екатеринбург в распоряжение Уральского областного совета.

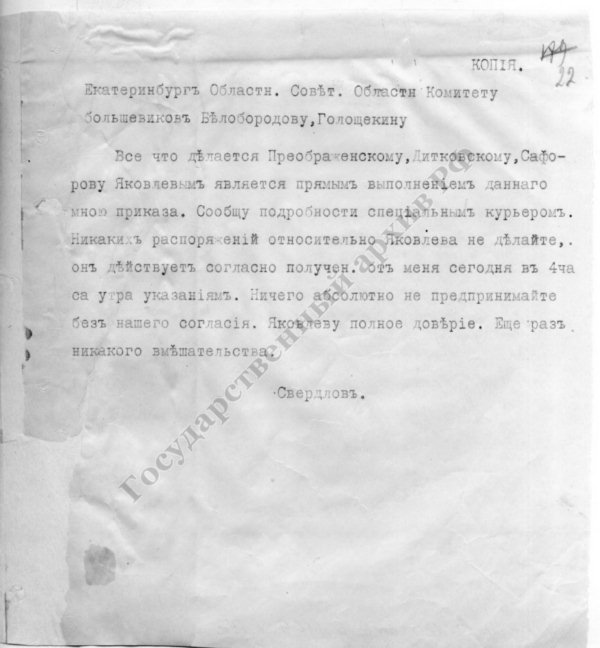

В ответ Свердлов телеграфировал им о «полном доверии» Яковлеву и указывает «ничего абсолютно не предпринимайте без нашего согласия».

29 апреля Сафаров ведет переговоры по прямому проводу с председателем Омского совдепа Косаревым о прибытии Яковлева «со всем со своим добром» в Омск, его переговорах с Москвой и согласовании отправки Государя с семьей в Екатеринбург.

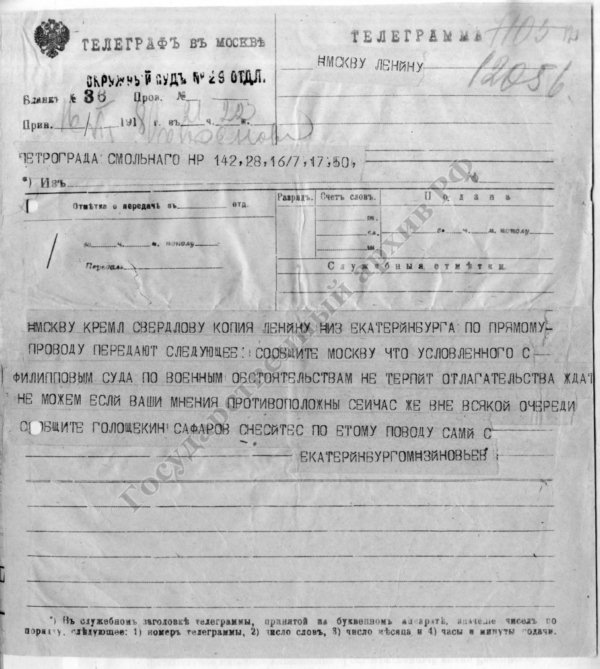

Накануне цареубийства, 16 июля 1918 года, из Екатеринбурга через председателя Петроградского совета Зиновьева Ленину и Свердлову уходит телеграмма от Голощекина и Сафарова следующего содержания: «Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее: Сообщите Москву, что условленного с Филипповым суда, по военным обстоятельствам не терпит отлагательства, ждать не можем, если ваши мнения противоположны сейчас же вне всякой очереди сообщите Голощёкин Сафаров. Снеситесь по этому поводу сами с Екатеринбургом Зиновьев»

Считается, что именно эта телеграмма (а вернее, отсутствие в ответ на нее «противоположных мнений») и послужила сигналом к убийству в доме Ипатьева. Сафаров в момент убийства в доме Ипатьева снова исполнял обязанности председателя Уральского обкома партии большевиков, в этом качестве он подписывал телеграммы и давал распоряжения. В этой должности он указан и в воспоминаниях одного из непосредственных цареубийц М.А. Медведева - Кудрина как один из участников совещания в Уральской областной ЧК 16 июля 1918 года. На этом сборище, проходившем в Американской гостинице, и было принято решение об убийстве Романовых (согласно этим воспоминаниям. Затем уже 17 июля Я. Юровский отчитывался именно перед Сафаровым и Белобородовым об итогах убийства.

Впервые официально о «расстреле Николая Романова» (об убийстве остальных членов семьи тогда не сообщали) известили 19 июля 1918 года в «Правде» и «Известиях». В Екатеринбурге эту новость первым сообщил Шая Голощекин 21 июля на митинге в Новом городском театре,

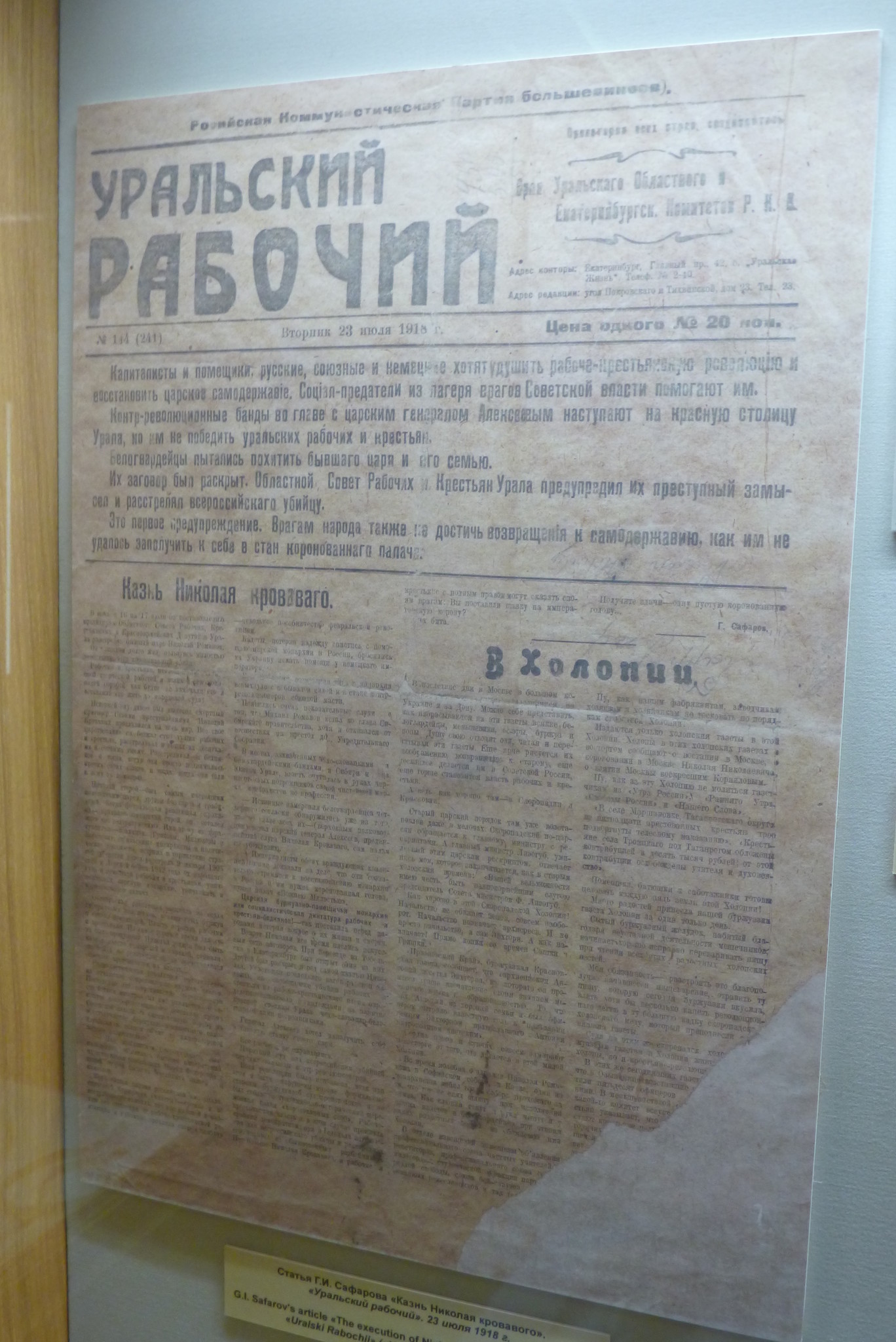

а 23 июля в газете «Уральский рабочий» была опубликована статья Сафарова «Казнь Николая кровавого».

Заканчивалась она следующими словами: «Нет больше Николая Кровавого, и рабочие и крестьяне с полным правом могут сказать своим врагам: Вы поставили ставку на императорскую корону? Она бита. Получите сдачи - одну пустую коронованную голову...».

М.К. Дитерихс в своей книге изложил версию о том, что у убитых Романовых были отрезаны головы, которые убийцы вывезли в Москву в качестве доказательства их убийства. С тех пор эта версия в различных интерпретациях и вариациях имеет своих сторонников и противников. И те, и другие приводят в пользу своих мнений различные аргументы. Но прямых доказательств такому варварскому акту пока не нашлось, поэтому одним из косвенных доказательств отчленения голов называются эти строки Сафарова про «одну пустую коронованную голову». Противники же данной версии полагают означенную цитату лишь образным выражением.

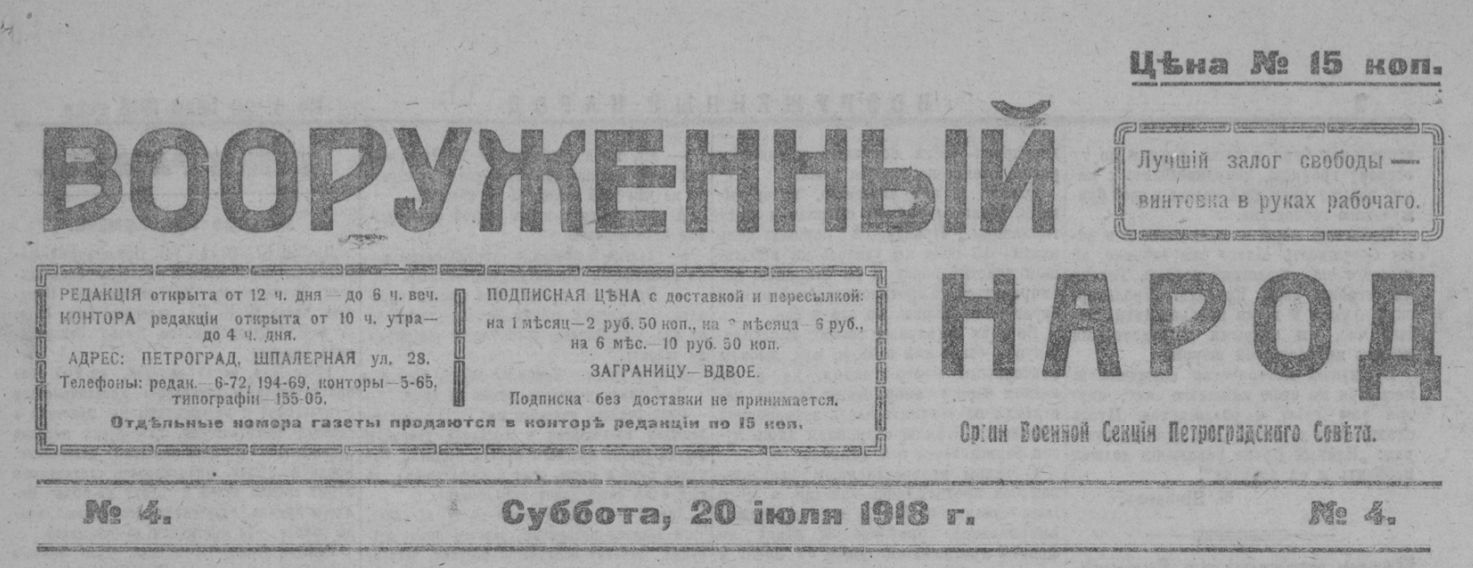

Но вот что интересно. В один день, 20 июля 1918 года, т.е. до публикации статьи Сафарова в «Уральском рабочем», сразу две петроградские газеты на первых полосах в анонимных статьях об убийстве Государя написали про «головы».

Газета «Вооруженный народ» в заметке «Расстрел Николая Романова» писала: «Революционная Россия первой сломала царскую корону. Теперь она бросает в лицо венценосным палачам народов Европы мертвую голову Николая Романова».

Кстати говоря, упомянутые в заметке действия чехословаков в Самаре - полный вздор, вернее, образец "черного пиара" того времени. Памятник Александру II в Самаре чехословаки не восстанавливали ввиду отсутствия такой необходимости - к их приходу он был еще цел. А флаг у самарского Комуча был красный.

Эта газета была органом Военной секции Петроградского совета, ее ответственным редактором являлся Илларион Мгеладзе, писавший также под псевдонимом Илья Вардин, в 1941 году он был расстрелян как троцкист.

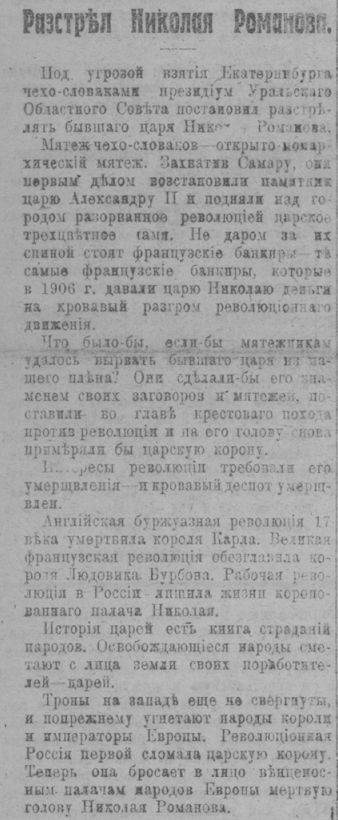

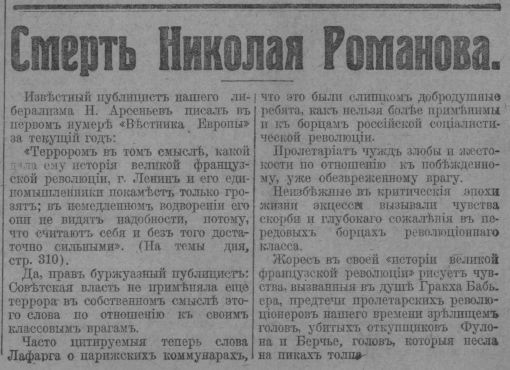

Другая публикация появилась в утреннем выпуске газеты «Северная Коммуна» от 20 июля 1918 года и называлась «Смерть Николая Романова». Начало статьи напечатали на первой полосе газеты, окончание - на второй. Между прочим, «Северная Коммуна» была официозом ЦИК Северной области и Петроградского совдепа, во главе которых стоял Григорий Евсеевич Зиновьев (он же - Овсей-Гершон Арнович Радомысльский). Ее редактором являлся Вадим Быстрянский (настоящая фамилия - Ватин).

В ней неизвестный автор писал (назвав французского революционера Бабёфа Бабьером): «Жорес в своей «Истории великой французской революции» рисует чувства, вызванные в душе Гракха Бабьера, предтечи пролетарских революционеров нашего времени, зрелищем голов убитых откупщиков Фулона и Берчье, голов, которые несла на пиках толпа. Победоносный пролетариат великодушен, он чужд жестокости к поверженному врагу. Но есть моменты, когда применение террора становится необходимостью, когда только беспощадным подавлением своих врагов может удержаться революционная власть. И такой момент наступил, как раз теперь».

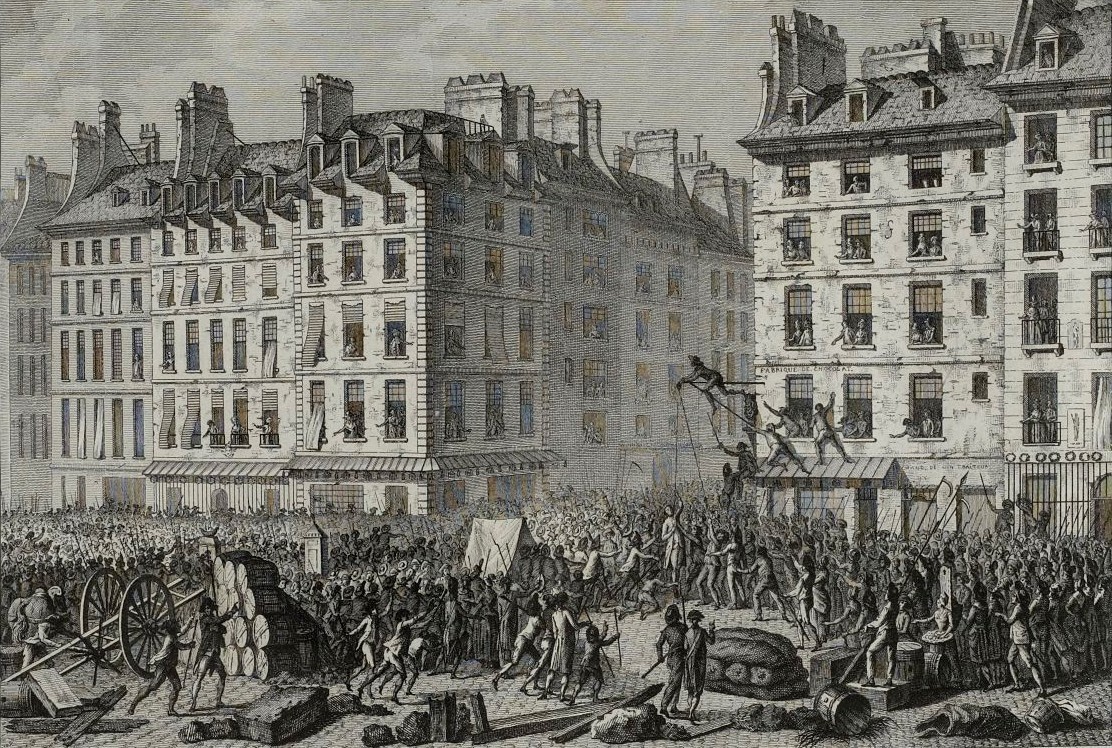

В указанной работе Жана Жореса «Социалистическая история Французской революции» речь шла об одном из первых эпизодов революционного террора во Франции. Спустя восемь дней после взятия Бастилии, 22 июля 1789 года, в Вири-Шатийон в 21 км от Парижа был захвачен толпой занявший за десять дней до этого должность суперинтенданта финансов 74-летний Жозеф Франсуа Фулон, барон де Дуэ.

Ж. Фулон (1715-1789)

Ему революционные агитаторы приписывали хищения и взяточничество. Старика босым погнали в Париж в "ожерелье" из крапивы и колючек на шее, давая пить уксус и «вытирая пот» крапивой. В парижской ратуше над Фулоном пытались организовать подобие суда, но толпа вытащила его на Гревскую площадь и с третьей попытки (две веревки оборвались) повесила на фонаре. Труп сначала таскали по Парижу, затем разорвали на части, а голову насадили на пику, набив рот сеном, травой и экскрементами и носили ее по городу. В тот же день поймали в Компьене и зятя убитого, Луи Франсуа Бертье де Совиньи, интенданта Парижа, занимавшегося снабжением королевской армии. Сторонники герцога Орлеанского, будущего Эгалите, рапространяли слухи, что Бертье хочет уморить парижан голодом, якобы отдав все зерно войскам и разожгли ненависть к нему у жителей.

Л. Бертье де Совиньи (1737-1789)

В ратуше ему тыкали в лицо отрубленной головой тестя на пике, а на площади попытались повесить на фонаре. Бертье вырвал ружье у мятежника и попытался отбиваться, но был заколот пиками. Его тело тоже разорвали на части, а голову насадила на пику и таскала по Парижу революционная толпа.

Казнь Фулона на Гревской площади, гравюра Жан-Луи Приёра.

Жорес приводит в своей книге следующие слова из письма Бабёфа жене об этих событиях (цит. по: Ж.Жорес, Социалистическая история Французской революции, т. 1, стр. 344-345, изд-во «Прогресс», Москва, 1976 г.): «При мне протащили голову тестя, а позади следовал зять, окруженный более чем тысячной толпой вооруженных людей; так, под взглядами народа он проделал весь долгий путь от предместья и улицы Сен-Мартен, среди 200 тыс. зрителей, которые его оскорбляли и ликовали вместе с сопровождавшими кортеж войсками, под будоражащий бой барабанов. О, как мне было больно от этого ликования! Я был одновременно удовлетворен и недоволен; я говорил себе: тем лучше и тем хуже. Я понимаю, народ взял на себя право судить; я одобряю этот суд, когда он удовлетворяется уничтожением виновных; но мог ли этот суд сегодня не быть жестоким? Казни всякого рода, четвертование, пытки, колесование, костры, виселицы, палачи повсюду внедрили среди нас такие дурные нравы! Наши властители, вместо того чтобы приобщить нас к культуре, превратили нас в варваров, ибо сами они - варвары. Они пожинают и будут пожинать то, что посеяли, ибо все это, моя бедная, милая женушка, будет иметь ужасающие последствия: ведь мы видим только начало».

Конечно, можно допустить, что сразу у трех авторов одновременно возникли в связи с убийством Государя образы, связанные с отчлененными головами. Особенно, если они читали книгу Жореса до обеда. Как вполне допустимо и то, что неким образом Сафаров ознакомился со статьями в петроградских газетах (учитывая имевшуюся связь Екатеринбурга с Петроградом, которую доказывают упомянутая телеграмма Зиновьева от 16 июля и телеграмма от Белобородова Зиновьеву и Урицкому о «бегстве» великих князей из Алапаевска) и по их мотивам написал свою статью, где упоминает «одну пустую коронованную голову». Но все это, на мой взгляд, маловероятно. Скорее всего, эти авторы были посвящены в некоторые детали екатеринбургского убийства и судьбу останков его жертв. Да и даты публикаций трех статей по дням выхода в газетах оказываются «приурочены» к годовщине убийства и обезглавливания Фулона и Бертье де Совиньи, которые были совершены, напомню, 22 июля 1789 года.