Староладожская крепость

Продолжаем экскурс по крепостям Северо-Запада и сегодня посмотрим Староладожскую крепость. Находится она в Волховском районе Ленинградской области, в 125 километрах от Санкт-Петербурга. Построена крепость на Ладожском мысу при впадении реки Ладожки (Елены) в Волхов. Фактически, сейчас крепость представляет из себя созданный трудами реставраторов последних десятилетий новодел. Однако, на ее территории сохранился весьма ценный памятник архитектуры - церковь домонгольского периода.

Сама крепость - одна из старейших на Руси, ее первое упоминание в летописях относится к 862 году. Согласно «Повести временных лет» в этом году был призван на княжение варяг Рюрик, который и стал отсюда править своими подданными «срубиша город». Согласно этой версии Ладога являлась первой столицей Руси. Уже позднее Рюрик перенес свою столицу в Новгород. По данным археологических раскопок стоянка людей здесь была еще в эпоху неолита, первое поселение же относят к VII веку. Предполагают, что принадлежало оно скандинавам, которых в 760-х годах сменили славяне. Большинство ладожан занимались ремеслами и земледелием, здесь по арабской технологии изготовлялись глазчатые бусы - первые русские деньги. За них скупали пушнину, которая затем продавалась арабским купцам. В Ладоге археологи находили изделия эпохи Меровингов, арабские дирхемы, что свидетельствует о широких торговых связях ладожан того времени. Видимо, Ладога была значимым торгово-ремесленным центром Скандинавии и Балтики. Она являлась первым крупным русским городом на знаменитом «пути из варяг в греки», здесь сходились пути, которые вели с Волги и Днепра. В войнах тех лет поселение не раз предавалось огню и мечу, но снова возрождалось из пепла. Во времена Вещего Олега около 882 года в Ладоге была построена первая каменная крепость, которую разрушил в 997 году при нападении отряд норвежского ярла Эйрика, но позже ее вновь отстроили из дерева. В 1019 году Ладогу получила в приданое дочь шведского короля Ингигерда, вышедшая замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого. С тех пор эти земли получили название Ингерманландии, т.е. земля Ингигерды. В 1116 году новгородцы по приказу князя Мстислава построили в Ладоге новую каменную крепость, выдержавшую шведское нападение в 1142 и 1164 годах. В 1313 году шведы все же взяли крепость и сожгли посад, в 1338 штурмовали Ладогу немецкие рыцари, на сей раз безуспешно. В 1490-х годах во времена Ивана III на месте старой крепости возвели новую, пятибашенную, также из камня. Та крепость, которую мы видим, это воссоздание именно тех построек. Первоначальная крепость эпохи Ивана III не сохранилась, уже в 19 веке представляя собой руины. В 1580-1583 гг. крепость несколько раз безуспешно штурмовали шведы в ходе Ливонской войны. После этого в 1584-1586 гг. к югу от крепости был возведен Земляной город - укрепления из дерева и земли. Его валы сохранились до сих пор.

В Смутное время 15 августа 1610 года крепость была взята французским отрядом наемников Пьера Делавилля, входившим в шведский корпус Якоба Делагарди. Французы взорвали ворота при помощи петард и ворвались в крепость. Уже в феврале 1611 года они сдались войску новгородского воеводы Ивана Салтыкова, в сентябре того же года крепость после осады захватил шведско-новгородский отряд полковника Клауса Сланга и воеводы Василия Клепик-Бутурлина, сражавшийся за провозглашенного новгородским великим князем шведского принца Карла Филиппа. Под властью шведско-новгородского правительства Ладога находилась до Столбовского мира 1617 года, вернувшего ее под власть московской администрации. Но последствия Смуты еще беспокоили Ладогу некоторое время. Так, в феврале 1619 года под крепость приходили польские отряды полковников Яроша Плецкого и Тимофея Косименкова, грабившие местное население. К 1646 году были проведены работы по укреплению Ладожской крепости, ставшей порубежным городом на русско-шведской границе, проходившей всего в 40 верстах от города. С началом Великой Северной войны Ладога сыграла свою роль в истории - в 1702 отсюда вышли в поход на Нотебург (Орешек) русские полки. После взятия Нотебурга, переименованного в Шлиссельбург, и основания Санкт-Петербурга значение Ладоги начинает падать. Наконец, в 1704 году Петр I основал на месте упраздненного Николо-Медведского монастыря город Новая Ладога, после чего сама Ладога стала называться Старой и потеряла городской статус, в 1714 году из нее был выведен военный гарнизон. Государственная граница отодвинулась далеко на запад и крепость окончательно утратила военное значение, приходя в упадок и разрушаясь. В итоге к XX веку на месте крепости были одни развалины, где проводились археологические раскопки.

С 1965 в крепости начались реставрационные работы, к 1976 были воссозданы Воротная и Климентовская башни, прясло стены между ними. К 2020 восстановили Стрелочную башню и часть Раскатной башни.

Воротная башня и вход в крепость

Воротная башня, за ней видна Стрелочная башня

Климентовская башня

Воротная и Стрелочная башни, вид из крепости

Бойница в Воротной башне

Стрелочная башня

Климентовская башня

Стена между Климентовской и Раскатной башнями

Раскатная башня

Внутри Раскатной башни

Вид на Волхов и деревню Чернавино из крепости

Руины Тайничной башни и крепостной стены

Единственное историческое сооружение на территории крепости - церковь Святого Георгия XII века, входящая в число немногочисленных сохранившихся в России зданий домонгольского периода.

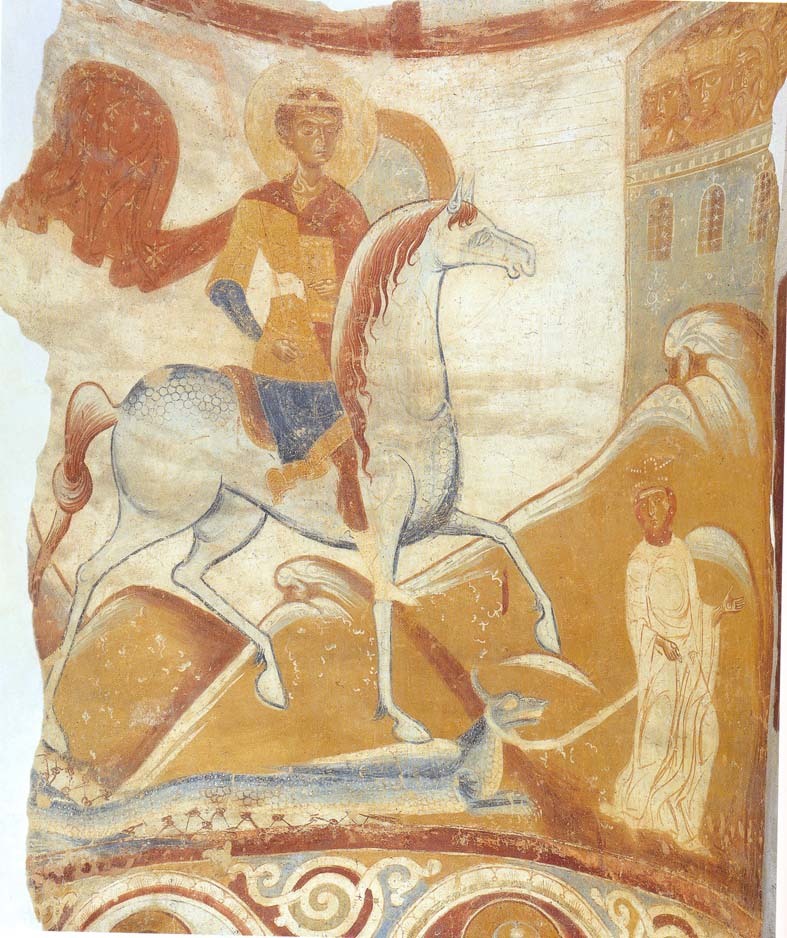

В XII веке в Ладоге было построено семь или восемь каменных храмов, но до наших дней уцелело два - Георгиевский в крепости и Успенский собор в одноименном монастыре. По преданиям Георгиевский храм был сооружен в память о победе новгородцев над шведами в битве на реке Воронежке, которая произошла 28 мая 1164 года. Точная дата его постройки неизвестна, скорее всего это произошло между 1180 и 1200 годами. В храме сохранились остатки средневековой росписи XII века, самая известная фреска изображает св. Георгия, укрощающего змия. Уникальность фрески в том, что святой не поражает чудовище, а лишь попирает, при этом змия ведет на пояске царевна.

Фрески Георгиевской церкви можно посмотреть лишь в сухую и теплую погоду. Мне с погодой не повезло, поэтому я привожу лишь репродукцию фрески из интернета. Росписи Георгиевского храма посвящена экспозиция в деревянной церкви св. Димитрия Солунского, которая также находится на территории крепости. Этот храм был впервые построен здесь после Смутного времени и несколько раз отстраивался заново, нынешний был построен в 1901 году.

Надгоробие купца Алексея Смоленкова

Виды с крепостной стены

Стрелочная и Воротная башни, река Ладожка (Елена)

Воротная и Климентовская башни, красное здание - кассы музея

С крепостью соседствуют дома и парники местных жителей. Все же Старая Ладога это село с населением около 2 тысяч человек.

И крепостью достопримечательности этого села вовсе не исчерпываются. Но о них - в следующем посте.