Гость из не наступившего будущего

Вчера 21:04

*Красный МосковитЪ*Не токмо огнем и мечом,

но животворящим словом...

ЧАСТЬ 1

Тридцать пять лет тому назад, мы, некогда первые в космосе, сумев опередить свое время, вновь совершили революцию, на сей раз научно-техническую в освоении околоземного космического пространства с колоссальным заделом выхода за его пределы, посредством открытия и использования для этих нужд качественно иных нано-, эво- инновационных материалов и технологий, а также систем управления, задав ориентиры для всего разумного человечества на долгие годы, и, по-видимому, десятилетия вперед. Добившись оглушительного триумфа советской космонавтики, и снова по праву став - впереди планеты всей. Грандиозного, не знавшего до той поры, как, впрочем, и по сей день воплощения в жизнь эдакого инженерно-конструкторского замысла мечты, коим явился многоразовый орбитальный космоплан, а всё вместе - многоразовая транспортная космическая система «Энергия-Буран»

Это был цивилизационный пик нашего развития, вобравший в себя всё самое лучшее и передовое когда-либо созданное Советским Человеком. Воплощение Интеллекта. Сосредоточие всех мыслимых и немыслимых усилий, воли, характера, генерации изобретательских идей, накопленного опыта, знаний. И, увы, наша лебединая песня.

В этом проекте был заложен настолько огромный человеческий потенциал, сгусток научной и творческой мысли, каковой мы потом так бездарно и преступно растратили и разменяли, что в настоящий момент нам надо догонять не наших западных, еще вчера дорогих друзей и партнеров, а самих себя образца СССР. Ни одна страна в мире не смогла осуществить нечто подобное.

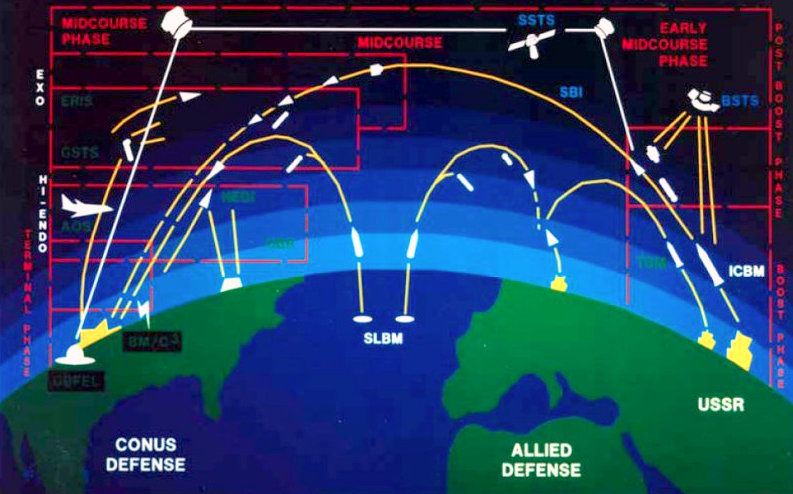

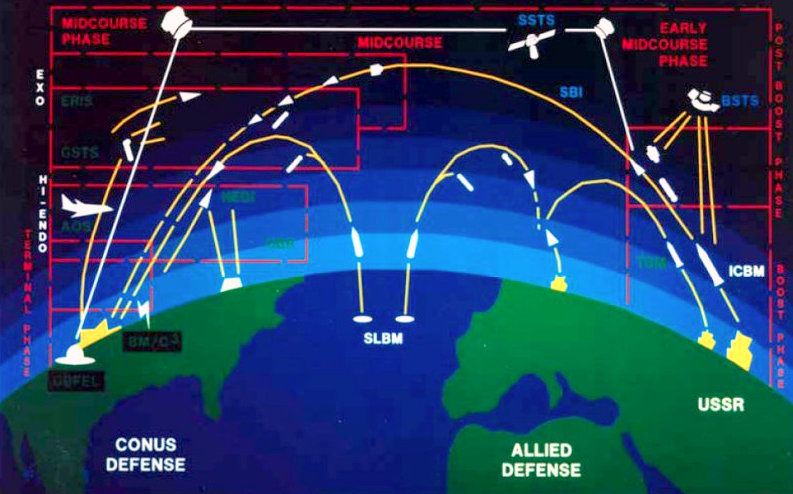

Принято считать, что первыми нас сподвигли на это американцы, объявив о развертывании своей военно-космической наступательной программы «Звездных войн», коя в США именовалась, как, всего-навсего, «Стратегическая оборонная инициатива» (проект «СОИ»).

Предусматривающая выведение в космос лазерного оружия для поражения, как наших баллистических ракет, так и орбитальных спутников военного назначения. Т.е. они намеревались не просто «челночить». И СССР был вынужден реагировать зеркально, чтобы, по возможности, либо предупредить угрозу, либо, в случае чего, суметь дать симметричный ответ. Но, если быть точным, это не совсем так.

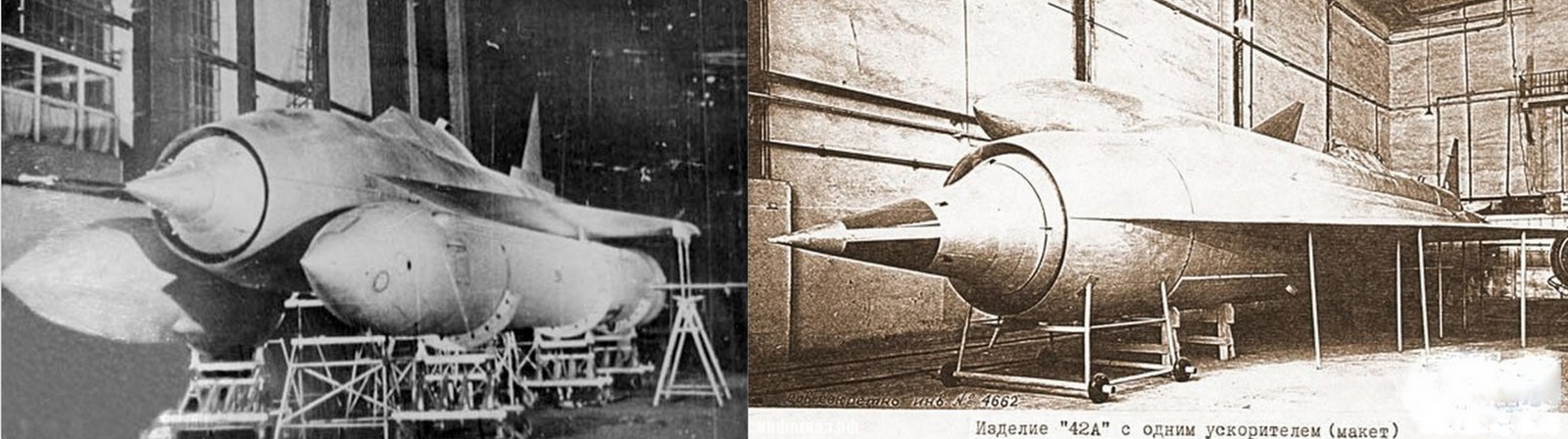

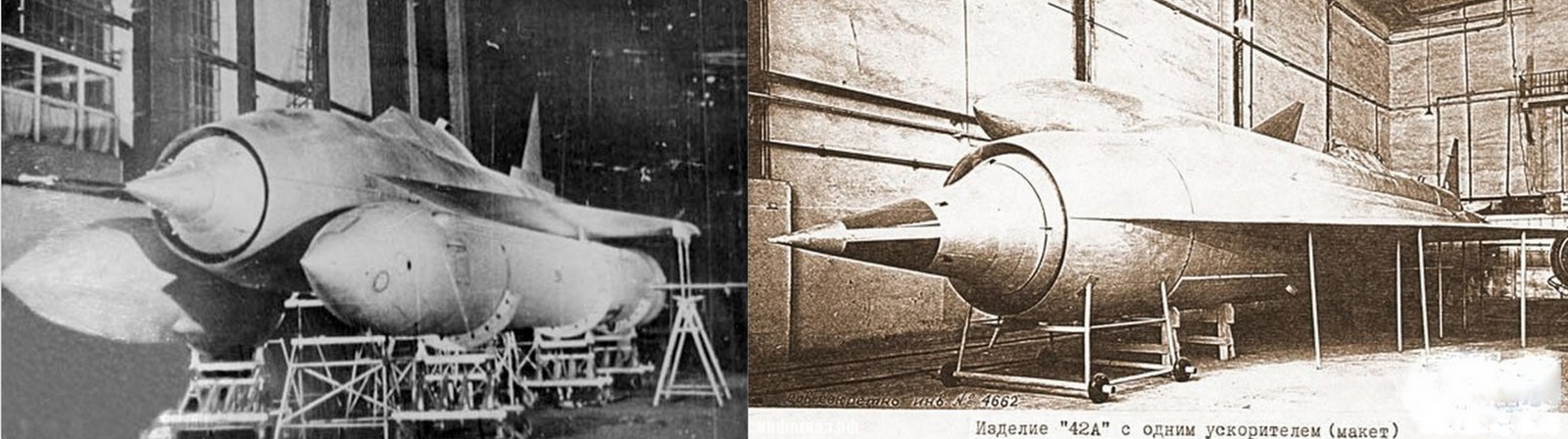

Однако всё, что мы сегодня имеем в развитии космоса, так или иначе связано с его боевым применением. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны нами были начаты опытно-научные изыскания, посвящённые проблематике орбитальных крылатых кораблей. ОКБ П.В. Цыбина, Зама С.П. Королёва, по его прямому поручению работало над их созданием с середины 1950-х годов, затем решались задачи крылатых ракет с выводом их с помощью ракетных ускорителей «Буран» Мясищева и «Буря» Лавочкина,

"Буря" и "Буран"

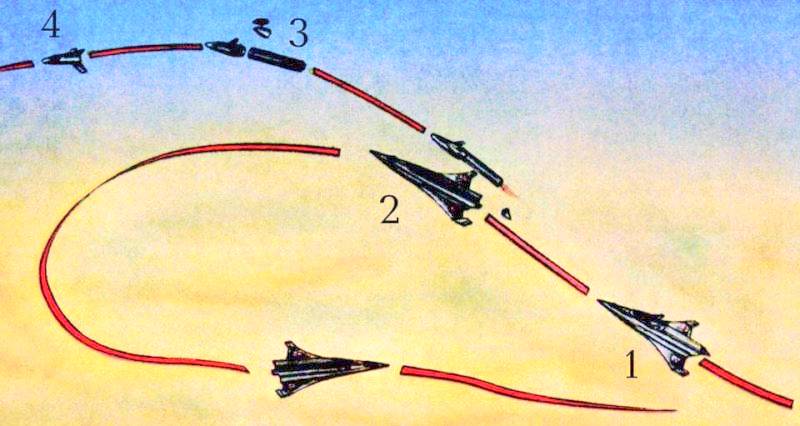

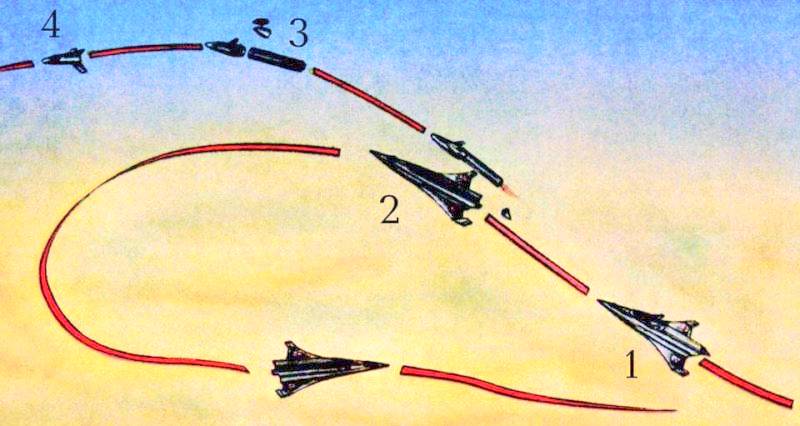

в конечном счете, всё это трансформировалось в проект «Спираль» Г.Е. Лозино-Лозинского, который и планировался изначально, как боевое разящее сверхоружие.

Воздушно-орбитальный самолет (ВОС) "Спираль"

И поскольку у космических ракет имелся существенный недостаток - использовать их можно было только один раз, встала необходимость разработки многоразовой военно-космической системы.

Проект «Спираль» расценивался, как боевой космический корабль. Задачи его были четко сформулированы и изложены в проектных материалах, они заключались в решении ряда задач, первое: подразведки (тогда были спутники фоторазведки детальной, обзорной, оптико-электронной еще не было), но, считалось, что для доразведки целей, по которым следует нанести удар, необходимо использовать в силу особенностей воздушный космический самолет в виде «спирали». Второе, решался вопрос не только доразведки, но и уничтожения спутников возможного противника. Третье, решались вопросы вообще ведения боевых действий, нанесение удара из космоса по земле.

Таким образом, «Спираль» рассматривалась, как боевое космическое средство. Более того, для полетов на воздушно-орбитальном самолете (ВОС) формировались экипажи, состоящие исключительно из военных летчиков, в т.ч. наш космонавт №2 Герман Титов и еще группа космонавтов, которые должны были решать сугубо военные задачи.

Герман Титов

И дальнейшее развитие всего космоса шло по военному направлению. Ведь и пилотируемый космос, сегодня многие забывают, появился из военных задач. Сначала появилась ракета Р-7 (легендарная «семёрка») для того, чтобы нести термоядерную бомбу на территорию США. Затем первый запуск спутника и, как говорил Б.Е. Черток, один из основоположников отечественного ракетостроения: «Для нас он был несколько неожиданным, мы просто решили проверить работу ракет и запустить спутник. Когда запустили, только тогда поняли историческое величие этого события». Позднее запускались уже пилотируемые корабли, например: 7К-С (в действительности - это был корабль двойного назначения)

Союз-Т

и специально для этих нужд наличествовал в команде военный летчик-космонавт, который должен был, либо выходить в космос и противодействовать - выводить из строя спутники противника, либо ему давалось в руки оружие, в т.ч. и пушка, с помощью которой он также должен был уничтожать военные цели.

В начале 1980-х создали усовершенствованный аналог «спирали» - «БОР» (беспилотный орбитальный ракетоплан), получивший в отечественном научно-инженерном сообществе прозвище «лапоть» за его характерную форму носовой части (к слову, это была его уже четвертая модификация). К роли и судьбе которого, впрочем, мы еще не раз вернемся.

Бор-4 представлял из себя уменьшенную модель "Спирали" в соотношении 1:2

Работы по проектированию многоразовой космической системы следующего поколения начались задолго до объявления американцами «звездных войн». Благодаря дальновидному, стратегическому мышлению и военному планированию тогдашнего Министра Обороны СССР, Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова, самого молодого Сталинского наркома, получившего в управление всю оборонку в 32 года (в условиях военного времени) и возглавлявшего потом ОПК без малого 50 лет - 26 января 1976 года было подписано соответствующее постановление ЦК КПССС и Совета Министров СССР.

Таким образом, главным заказчиком выступило Министерство Обороны. Боевой космический аппарат такого класса, как «Буран» должен был быть полностью ориентирован на решение военных задач: снимать с орбиты спутники вероятного противника, уничтожать баллистические ракеты и атаковать цели не только в космосе, но и на земле.

Я не буду еще раз пересказывать общеизвестные характеристики и особенности проекта и его эксплуатации, а также касаться заезженной, уже набившей оскомину темы сравнения флагмана «star wars» Space Shuttle с его «русской копией» (и нашего желания «паритетно ответить» на этот вызов). Остановлюсь, пожалуй, на тех из них, возможно кому-то неизвестных или малоизвестных и до конца не изученных, которые позволяют считать МТКС «Энергия-Буран» и последующую разработку её старшей и смежной версий, принципиально иным - высокотехнологизированным метафизическим творением человеческого разума и человеческих рук.

Ну и вдобавок, предваряя его бесславную гибель, упомяну некоторые подробности перепродажи за границу одного из прототипов «Бурана», а также последующего рейдинга еще двух, один из которых - это изделие 1.02 «Буря», кое по плану должно было совершить второй в истории программы полёт в космос в автоматическом режиме (существованием какового не так давно вдруг озаботились в Роскосмосе). И наконец, прямых виновников всего этого, чьи лавры прельщают энских деятелей до сих пор.

Под эту сверхзадачу создали целую отрасль особого назначения, под протекторатом так называемого «министерства общего машиностроения» (МОМ).

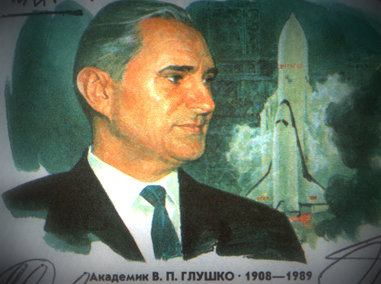

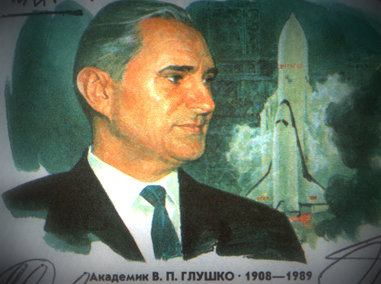

Главным исполнителем назначили НПО «Энергия», под общим руководством Генерального конструктора Валентина Петровича Глушко.

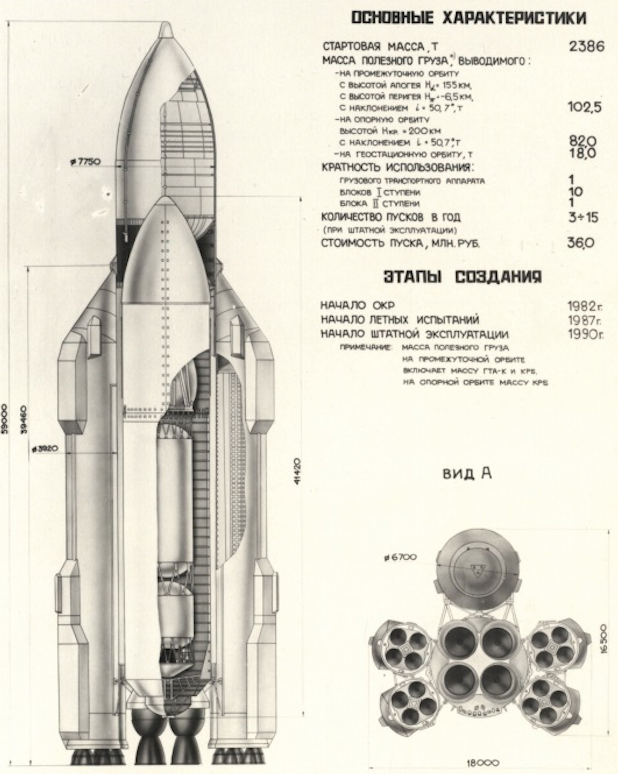

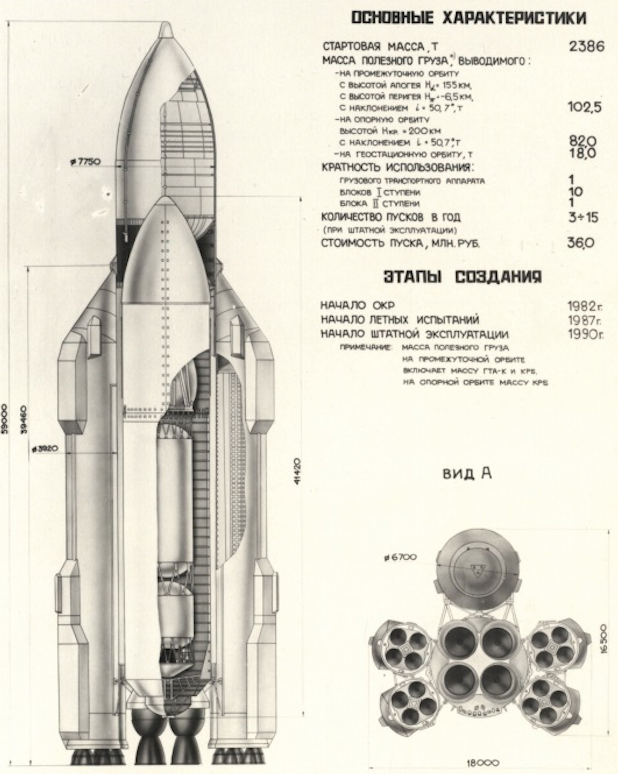

Чья первостепенная задача заключалась в построении средства выведения:

Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия» (стартовая масса - 2386 тонн, масса полезного груза - 105 тонн, тяга двигателей - 4000 тонн, высота - 59 метров).

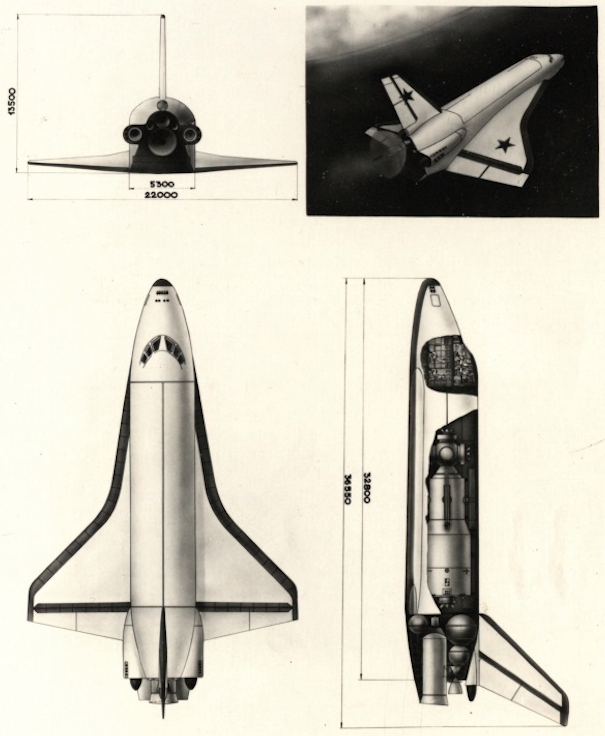

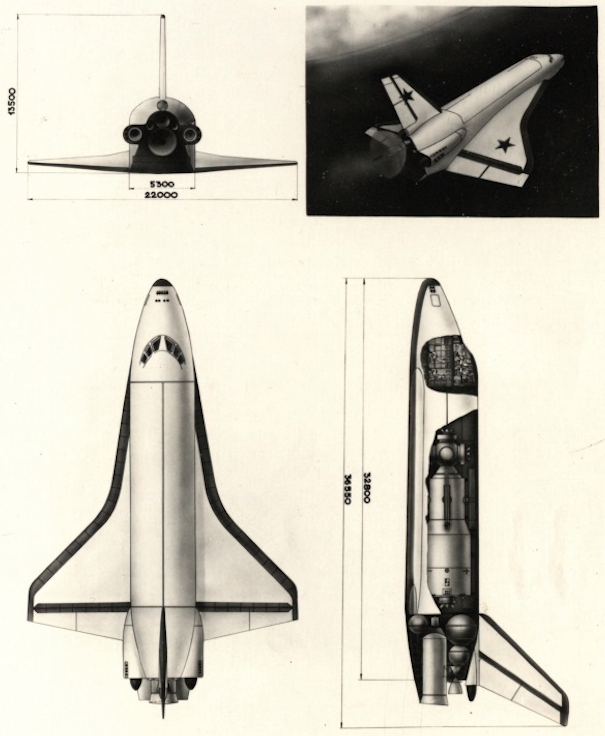

В то время как головным разработчиком и изготовителем орбитального корабля «Буран» (стартовая масса - 105 тонн, полезная нагрузка - 30 тонн, длинна - 36 метров, размах крыла - 24 метра, высота - 16 метров) становится вновь созданное под эти нужды НПО «Молния», во главе с Г.Е. Лозино-Лозинским, чьей «Спирали» в итоге предпочли «Буран».

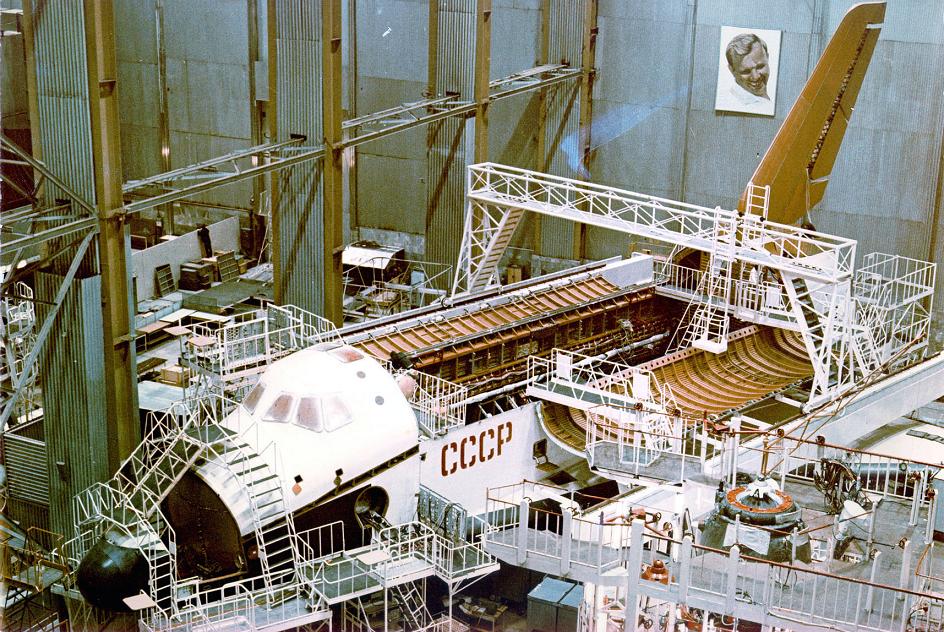

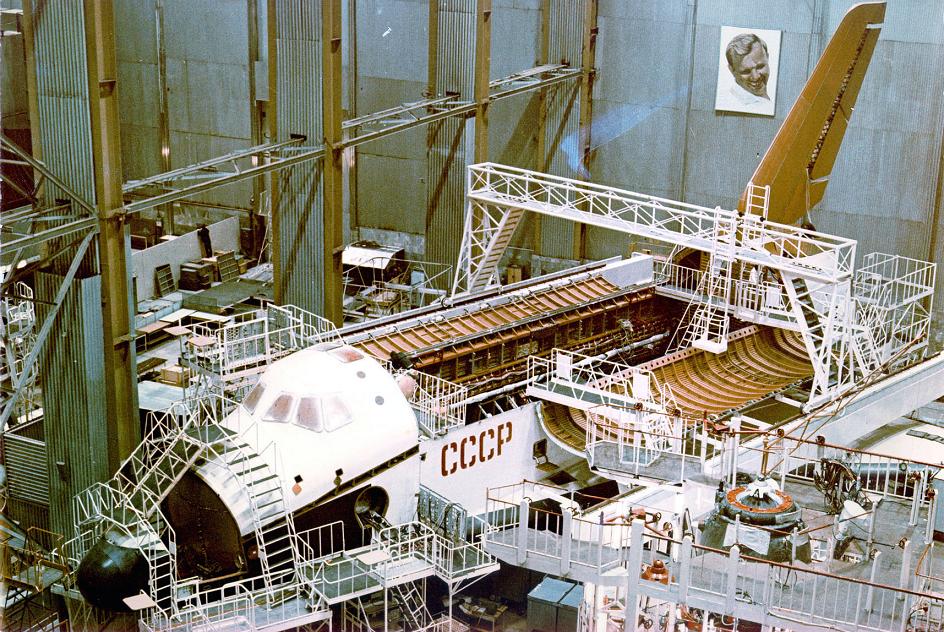

Проект был настолько засекречен, что многие сотрудники, в действительности трудившиеся над созданием орбитального корабля и/или его прототипа для проведения летных испытаний, по заверениям руководства, работали над «БТС» (большим транспортным самолетом). На предприятиях действовал «режим ограниченного доступа».

Ну, а теперь перейдем к уникальным отличительным характеристикам и решениям, реализованным в МТКС, привнёсшим тогда в науку и технику, народное хозяйство СССР, пусть и на ограниченное время, своего рода - технологический бум. Помимо очевидного скачка в робототехнике, в «Буране» также было применено порядка 400 новых изобретений (в т.ч. на его базе было создано около 80-ти новых материалов).

Были использованы такие инновационные проекты управления промышленностью, как, например, «Скалар» Побиска Кузнецова.

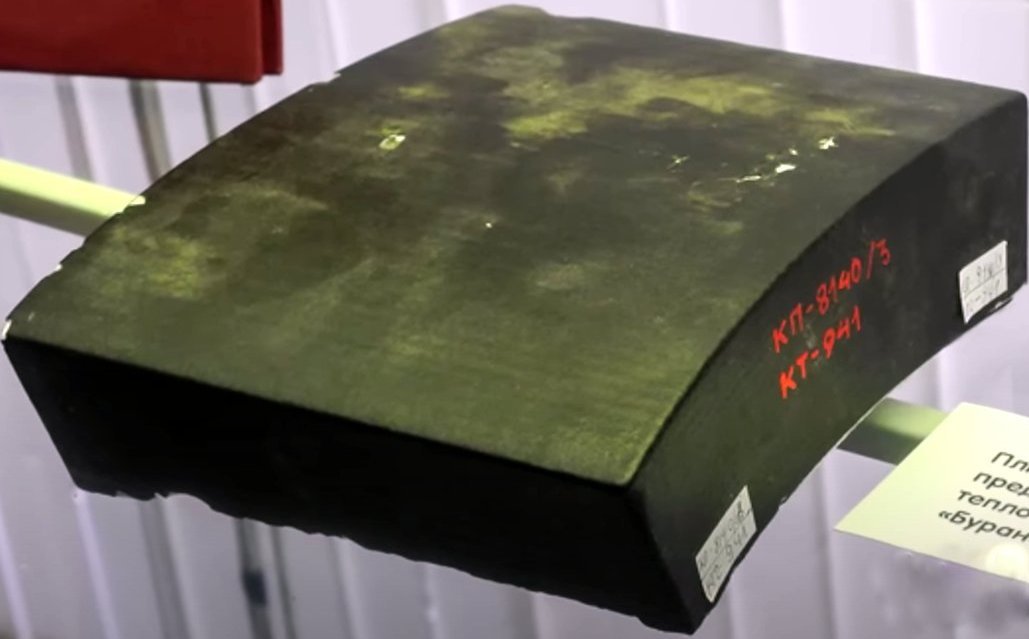

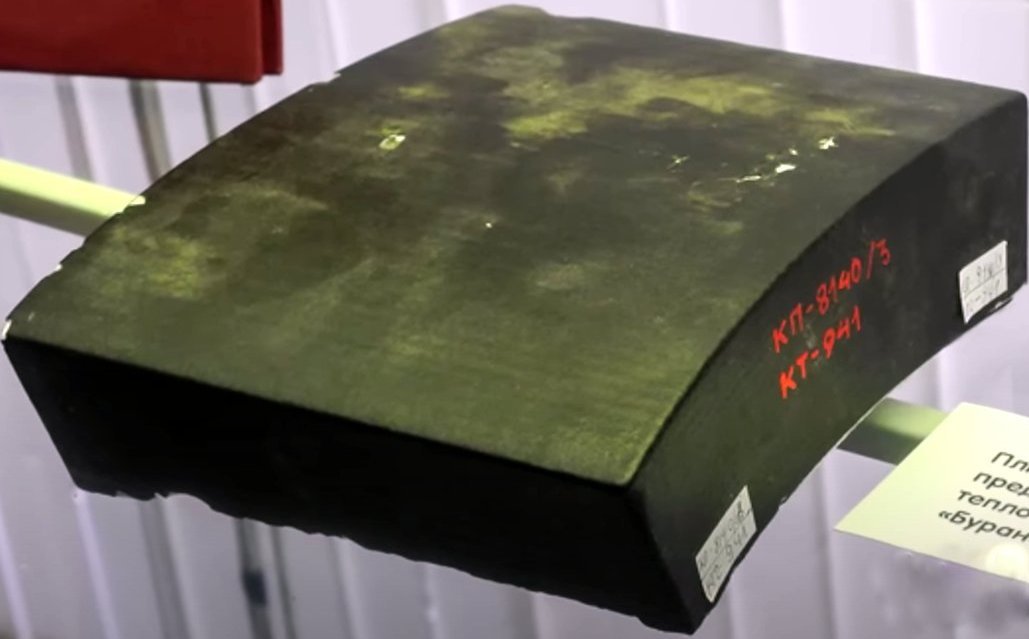

Чтобы обшивка «Бурана» выдержала диапазон температуры от - 130 до + 1600 по Цельсию, был вызван к жизни ТЗМК (теплозащитный материал кварцевый) для защиты космического челнока многоразового использования от разрушающего воздействия плазмы при его входе в атмосферу.

Снаружи весь корпус корабля был покрыт специальным теплозащитным покрытием двух типов: в виде плиток различной толщины на основе супертонкого волокна окиси кремния и гибких элементов высокотемпературных органических волокон. Всего на наружную поверхность «Бурана» было нанесено более 38 000 плиток.

В свою очередь, чтобы изготовить теплозащитную плитку, нужен был кварцевый песок особого состава. Специально для этой цели геологам поручили отыскать месторождение такого песка. Это было сделано. Вес одной плитки - 30 гр. Когда их доставали из печи верхняя часть была горячая, а нижняя часть была холодной. Каждая плитка стоила 500 рублей. Таким образом теплозащита ТЗМК, которой облицевали орбитальный корабль, обошлась почти в 20 000 000 рублей. В то время, как зарплата в 120 рублей считалась тогда вполне себе приемлемой в Советском Союзе.

Эти специальные теплозащитные термоплитки изготавливались на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология». При этом, мало кто знает, что сам алгоритм «присадки» (наши плитки, в отличие от американских, обладали необходимым уровнем гибкости, т.е. имели огибаемую форму для того, чтобы плотно прилегать к поверхности «Бурана») был открыт женской бригадой химиков.

Для проверки надежности изделия к испытаниям привлекли, в т.ч. вышеупомянутый «БОР», который совершил несколько полетов в космос и подтвердил, теплозащита - работает.

Отдельное и особое внимание уделялось концепции спасения космонавтов, которую придумали вместе неутомимый Г.Е. Лозино-Лозинский и Гай Ильич Северин. Она обеспечивала спасение пилотов нашего космического корабля «Буран» на любом участке старта, полета и в последствии на любом этапе посадки и приземления. Специально для этого было создано катапультное кресло К-З6 РБ и скафандр «Стриж».

Он обязан был обеспечить спасение всех 4-х пилотов даже в момент взрыва ракеты, в момент отрыва ракеты от стартового стола. Автономное пребывание в этом скафандре, в разгерметизированной кабине, которую должны были обеспечить конструкторы за счет живучести своего скафандра - равнялось 12 часам. В таком скафандре пилоты могли катапультироваться с высот до 30 километров.

Кресло было сделано таким образом, что оно не просто выстреливало космонавтов из кабины «Бурана», после этого включался специальный разгонный блок (ракетный двигатель), который работал по автоматической программе и закладывая сложную траекторию, обеспечивал обход стартовых сооружений каждого из этих пилотов. Помимо этого, оно обеспечивало еще и увод пилота на 350 метров от эпицентра катастрофы, после чего раскрывался парашют и осуществлялось его приземление на земную поверхность.

В случае возникновения аварии перед стартом, экстренный спуск экипажа осуществлялся по специальному защищенному желобу.

Если бы такая система спасения предусматривалась на американском Challenger, включая наличие скафандров «Стриж», гибели пилотов можно было бы избежать.

Одной из краеугольных задач, стоящих перед конструкторами «Бурана», было изобретение «суперкомпьютера», коим стал бортовой цифровой вычислительный комплекс (БЦВК).

К работам по его проектированию было подключено несколько коллективов по всей стране, от 30-го ЦНИИ Минобороны до Львовского радиотехнического НИИ. Постепенно определился облик БЦВК для нового корабля. В его состав вошли две практически идентичные системы - центральная (ЦВС) и периферийная (ПВС). Каждая из систем должна была включать по четыре синхронно работающие и резервирующие друг друга БЦВМ. Так было решено исходя из того, чтобы безопасность экипажа была обеспечена при любых двух отказах.

Это был поистине уникальный механо-мыслительный аппарат, созданный целиком из отечественных компонентов и элементной базы.

Плюс ко всему, орбитальный корабль обладал еще одним новшеством - технологией термостатирования, т.е. «Буран» на орбите должен был открывать люки, которые, по сути, выполняли функцию «холодильника», необходимого для охлаждения бортового оборудования.

Кроме того, в привязке к БЦВК, впервые в истории советской науки, были написаны языки программирования. Для разработки математических бортовых систем и объектов движения использовались языки: Прол 2, Диполь, Пси-фортран, Ассемблер. Также был создан проблемно-ориентированный язык Лакс, что дало возможность привлечь широкий круг инженеров к проверке алгоритмов и программ «Бурана».

В качестве БЦВМ была использована ЭВМ «БИСЕР-4», их было 4 шт. на борту (предполагалось наличие до 8 шт.).

Появление машин серии «БИСЕР» можно считать качественным скачком в отечественном компьютеростроении. Уже вторая версия этих ЭВМ имела битный мажоритарный элемент, который позволял достоверно фиксировать сбои в работе граней процессора.

ЭВМ «БИСЕР-4» была ещё совершеннее американской IBM, используемой в Space Shuttle. Например, количество дешифраторов на 256 разовых команд достигло двадцати одного вместо двух на более ранних машинах. При этом объём внешних абонентов также вырос на порядок. Архитектура этих БЦВМ основывалась на больших интегральных схемах (БИС) 582-й серии.

Именно эта комплексная, многоуровневая система обеспечивала полностью автономное пилотирование нашего космического челнока, безупречное выполнение им всех запланированных миссий на орбите, его возвращение и автоматическую посадку до сих пор никем не превзойденную.

Таким образом, на борту был создан искусственный интеллект. Он сам принимал решения, выбирал траекторию из заданных 19-ти версий программно-математического обеспечения, что включало в себя весь процесс управления «Бурана», его работы в космосе и посадки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

*Красный МосковитЪ*Не токмо огнем и мечом,

но животворящим словом...

ЧАСТЬ 1

Тридцать пять лет тому назад, мы, некогда первые в космосе, сумев опередить свое время, вновь совершили революцию, на сей раз научно-техническую в освоении околоземного космического пространства с колоссальным заделом выхода за его пределы, посредством открытия и использования для этих нужд качественно иных нано-, эво- инновационных материалов и технологий, а также систем управления, задав ориентиры для всего разумного человечества на долгие годы, и, по-видимому, десятилетия вперед. Добившись оглушительного триумфа советской космонавтики, и снова по праву став - впереди планеты всей. Грандиозного, не знавшего до той поры, как, впрочем, и по сей день воплощения в жизнь эдакого инженерно-конструкторского замысла мечты, коим явился многоразовый орбитальный космоплан, а всё вместе - многоразовая транспортная космическая система «Энергия-Буран»

Это был цивилизационный пик нашего развития, вобравший в себя всё самое лучшее и передовое когда-либо созданное Советским Человеком. Воплощение Интеллекта. Сосредоточие всех мыслимых и немыслимых усилий, воли, характера, генерации изобретательских идей, накопленного опыта, знаний. И, увы, наша лебединая песня.

В этом проекте был заложен настолько огромный человеческий потенциал, сгусток научной и творческой мысли, каковой мы потом так бездарно и преступно растратили и разменяли, что в настоящий момент нам надо догонять не наших западных, еще вчера дорогих друзей и партнеров, а самих себя образца СССР. Ни одна страна в мире не смогла осуществить нечто подобное.

Принято считать, что первыми нас сподвигли на это американцы, объявив о развертывании своей военно-космической наступательной программы «Звездных войн», коя в США именовалась, как, всего-навсего, «Стратегическая оборонная инициатива» (проект «СОИ»).

Предусматривающая выведение в космос лазерного оружия для поражения, как наших баллистических ракет, так и орбитальных спутников военного назначения. Т.е. они намеревались не просто «челночить». И СССР был вынужден реагировать зеркально, чтобы, по возможности, либо предупредить угрозу, либо, в случае чего, суметь дать симметричный ответ. Но, если быть точным, это не совсем так.

Однако всё, что мы сегодня имеем в развитии космоса, так или иначе связано с его боевым применением. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны нами были начаты опытно-научные изыскания, посвящённые проблематике орбитальных крылатых кораблей. ОКБ П.В. Цыбина, Зама С.П. Королёва, по его прямому поручению работало над их созданием с середины 1950-х годов, затем решались задачи крылатых ракет с выводом их с помощью ракетных ускорителей «Буран» Мясищева и «Буря» Лавочкина,

"Буря" и "Буран"

в конечном счете, всё это трансформировалось в проект «Спираль» Г.Е. Лозино-Лозинского, который и планировался изначально, как боевое разящее сверхоружие.

Воздушно-орбитальный самолет (ВОС) "Спираль"

И поскольку у космических ракет имелся существенный недостаток - использовать их можно было только один раз, встала необходимость разработки многоразовой военно-космической системы.

Проект «Спираль» расценивался, как боевой космический корабль. Задачи его были четко сформулированы и изложены в проектных материалах, они заключались в решении ряда задач, первое: подразведки (тогда были спутники фоторазведки детальной, обзорной, оптико-электронной еще не было), но, считалось, что для доразведки целей, по которым следует нанести удар, необходимо использовать в силу особенностей воздушный космический самолет в виде «спирали». Второе, решался вопрос не только доразведки, но и уничтожения спутников возможного противника. Третье, решались вопросы вообще ведения боевых действий, нанесение удара из космоса по земле.

Таким образом, «Спираль» рассматривалась, как боевое космическое средство. Более того, для полетов на воздушно-орбитальном самолете (ВОС) формировались экипажи, состоящие исключительно из военных летчиков, в т.ч. наш космонавт №2 Герман Титов и еще группа космонавтов, которые должны были решать сугубо военные задачи.

Герман Титов

И дальнейшее развитие всего космоса шло по военному направлению. Ведь и пилотируемый космос, сегодня многие забывают, появился из военных задач. Сначала появилась ракета Р-7 (легендарная «семёрка») для того, чтобы нести термоядерную бомбу на территорию США. Затем первый запуск спутника и, как говорил Б.Е. Черток, один из основоположников отечественного ракетостроения: «Для нас он был несколько неожиданным, мы просто решили проверить работу ракет и запустить спутник. Когда запустили, только тогда поняли историческое величие этого события». Позднее запускались уже пилотируемые корабли, например: 7К-С (в действительности - это был корабль двойного назначения)

Союз-Т

и специально для этих нужд наличествовал в команде военный летчик-космонавт, который должен был, либо выходить в космос и противодействовать - выводить из строя спутники противника, либо ему давалось в руки оружие, в т.ч. и пушка, с помощью которой он также должен был уничтожать военные цели.

В начале 1980-х создали усовершенствованный аналог «спирали» - «БОР» (беспилотный орбитальный ракетоплан), получивший в отечественном научно-инженерном сообществе прозвище «лапоть» за его характерную форму носовой части (к слову, это была его уже четвертая модификация). К роли и судьбе которого, впрочем, мы еще не раз вернемся.

Бор-4 представлял из себя уменьшенную модель "Спирали" в соотношении 1:2

Работы по проектированию многоразовой космической системы следующего поколения начались задолго до объявления американцами «звездных войн». Благодаря дальновидному, стратегическому мышлению и военному планированию тогдашнего Министра Обороны СССР, Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова, самого молодого Сталинского наркома, получившего в управление всю оборонку в 32 года (в условиях военного времени) и возглавлявшего потом ОПК без малого 50 лет - 26 января 1976 года было подписано соответствующее постановление ЦК КПССС и Совета Министров СССР.

Таким образом, главным заказчиком выступило Министерство Обороны. Боевой космический аппарат такого класса, как «Буран» должен был быть полностью ориентирован на решение военных задач: снимать с орбиты спутники вероятного противника, уничтожать баллистические ракеты и атаковать цели не только в космосе, но и на земле.

Я не буду еще раз пересказывать общеизвестные характеристики и особенности проекта и его эксплуатации, а также касаться заезженной, уже набившей оскомину темы сравнения флагмана «star wars» Space Shuttle с его «русской копией» (и нашего желания «паритетно ответить» на этот вызов). Остановлюсь, пожалуй, на тех из них, возможно кому-то неизвестных или малоизвестных и до конца не изученных, которые позволяют считать МТКС «Энергия-Буран» и последующую разработку её старшей и смежной версий, принципиально иным - высокотехнологизированным метафизическим творением человеческого разума и человеческих рук.

Ну и вдобавок, предваряя его бесславную гибель, упомяну некоторые подробности перепродажи за границу одного из прототипов «Бурана», а также последующего рейдинга еще двух, один из которых - это изделие 1.02 «Буря», кое по плану должно было совершить второй в истории программы полёт в космос в автоматическом режиме (существованием какового не так давно вдруг озаботились в Роскосмосе). И наконец, прямых виновников всего этого, чьи лавры прельщают энских деятелей до сих пор.

Под эту сверхзадачу создали целую отрасль особого назначения, под протекторатом так называемого «министерства общего машиностроения» (МОМ).

Главным исполнителем назначили НПО «Энергия», под общим руководством Генерального конструктора Валентина Петровича Глушко.

Чья первостепенная задача заключалась в построении средства выведения:

Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия» (стартовая масса - 2386 тонн, масса полезного груза - 105 тонн, тяга двигателей - 4000 тонн, высота - 59 метров).

В то время как головным разработчиком и изготовителем орбитального корабля «Буран» (стартовая масса - 105 тонн, полезная нагрузка - 30 тонн, длинна - 36 метров, размах крыла - 24 метра, высота - 16 метров) становится вновь созданное под эти нужды НПО «Молния», во главе с Г.Е. Лозино-Лозинским, чьей «Спирали» в итоге предпочли «Буран».

Проект был настолько засекречен, что многие сотрудники, в действительности трудившиеся над созданием орбитального корабля и/или его прототипа для проведения летных испытаний, по заверениям руководства, работали над «БТС» (большим транспортным самолетом). На предприятиях действовал «режим ограниченного доступа».

Ну, а теперь перейдем к уникальным отличительным характеристикам и решениям, реализованным в МТКС, привнёсшим тогда в науку и технику, народное хозяйство СССР, пусть и на ограниченное время, своего рода - технологический бум. Помимо очевидного скачка в робототехнике, в «Буране» также было применено порядка 400 новых изобретений (в т.ч. на его базе было создано около 80-ти новых материалов).

Были использованы такие инновационные проекты управления промышленностью, как, например, «Скалар» Побиска Кузнецова.

Чтобы обшивка «Бурана» выдержала диапазон температуры от - 130 до + 1600 по Цельсию, был вызван к жизни ТЗМК (теплозащитный материал кварцевый) для защиты космического челнока многоразового использования от разрушающего воздействия плазмы при его входе в атмосферу.

Снаружи весь корпус корабля был покрыт специальным теплозащитным покрытием двух типов: в виде плиток различной толщины на основе супертонкого волокна окиси кремния и гибких элементов высокотемпературных органических волокон. Всего на наружную поверхность «Бурана» было нанесено более 38 000 плиток.

В свою очередь, чтобы изготовить теплозащитную плитку, нужен был кварцевый песок особого состава. Специально для этой цели геологам поручили отыскать месторождение такого песка. Это было сделано. Вес одной плитки - 30 гр. Когда их доставали из печи верхняя часть была горячая, а нижняя часть была холодной. Каждая плитка стоила 500 рублей. Таким образом теплозащита ТЗМК, которой облицевали орбитальный корабль, обошлась почти в 20 000 000 рублей. В то время, как зарплата в 120 рублей считалась тогда вполне себе приемлемой в Советском Союзе.

Эти специальные теплозащитные термоплитки изготавливались на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология». При этом, мало кто знает, что сам алгоритм «присадки» (наши плитки, в отличие от американских, обладали необходимым уровнем гибкости, т.е. имели огибаемую форму для того, чтобы плотно прилегать к поверхности «Бурана») был открыт женской бригадой химиков.

Для проверки надежности изделия к испытаниям привлекли, в т.ч. вышеупомянутый «БОР», который совершил несколько полетов в космос и подтвердил, теплозащита - работает.

Отдельное и особое внимание уделялось концепции спасения космонавтов, которую придумали вместе неутомимый Г.Е. Лозино-Лозинский и Гай Ильич Северин. Она обеспечивала спасение пилотов нашего космического корабля «Буран» на любом участке старта, полета и в последствии на любом этапе посадки и приземления. Специально для этого было создано катапультное кресло К-З6 РБ и скафандр «Стриж».

Он обязан был обеспечить спасение всех 4-х пилотов даже в момент взрыва ракеты, в момент отрыва ракеты от стартового стола. Автономное пребывание в этом скафандре, в разгерметизированной кабине, которую должны были обеспечить конструкторы за счет живучести своего скафандра - равнялось 12 часам. В таком скафандре пилоты могли катапультироваться с высот до 30 километров.

Кресло было сделано таким образом, что оно не просто выстреливало космонавтов из кабины «Бурана», после этого включался специальный разгонный блок (ракетный двигатель), который работал по автоматической программе и закладывая сложную траекторию, обеспечивал обход стартовых сооружений каждого из этих пилотов. Помимо этого, оно обеспечивало еще и увод пилота на 350 метров от эпицентра катастрофы, после чего раскрывался парашют и осуществлялось его приземление на земную поверхность.

В случае возникновения аварии перед стартом, экстренный спуск экипажа осуществлялся по специальному защищенному желобу.

Если бы такая система спасения предусматривалась на американском Challenger, включая наличие скафандров «Стриж», гибели пилотов можно было бы избежать.

Одной из краеугольных задач, стоящих перед конструкторами «Бурана», было изобретение «суперкомпьютера», коим стал бортовой цифровой вычислительный комплекс (БЦВК).

К работам по его проектированию было подключено несколько коллективов по всей стране, от 30-го ЦНИИ Минобороны до Львовского радиотехнического НИИ. Постепенно определился облик БЦВК для нового корабля. В его состав вошли две практически идентичные системы - центральная (ЦВС) и периферийная (ПВС). Каждая из систем должна была включать по четыре синхронно работающие и резервирующие друг друга БЦВМ. Так было решено исходя из того, чтобы безопасность экипажа была обеспечена при любых двух отказах.

Это был поистине уникальный механо-мыслительный аппарат, созданный целиком из отечественных компонентов и элементной базы.

Плюс ко всему, орбитальный корабль обладал еще одним новшеством - технологией термостатирования, т.е. «Буран» на орбите должен был открывать люки, которые, по сути, выполняли функцию «холодильника», необходимого для охлаждения бортового оборудования.

Кроме того, в привязке к БЦВК, впервые в истории советской науки, были написаны языки программирования. Для разработки математических бортовых систем и объектов движения использовались языки: Прол 2, Диполь, Пси-фортран, Ассемблер. Также был создан проблемно-ориентированный язык Лакс, что дало возможность привлечь широкий круг инженеров к проверке алгоритмов и программ «Бурана».

В качестве БЦВМ была использована ЭВМ «БИСЕР-4», их было 4 шт. на борту (предполагалось наличие до 8 шт.).

Появление машин серии «БИСЕР» можно считать качественным скачком в отечественном компьютеростроении. Уже вторая версия этих ЭВМ имела битный мажоритарный элемент, который позволял достоверно фиксировать сбои в работе граней процессора.

ЭВМ «БИСЕР-4» была ещё совершеннее американской IBM, используемой в Space Shuttle. Например, количество дешифраторов на 256 разовых команд достигло двадцати одного вместо двух на более ранних машинах. При этом объём внешних абонентов также вырос на порядок. Архитектура этих БЦВМ основывалась на больших интегральных схемах (БИС) 582-й серии.

Именно эта комплексная, многоуровневая система обеспечивала полностью автономное пилотирование нашего космического челнока, безупречное выполнение им всех запланированных миссий на орбите, его возвращение и автоматическую посадку до сих пор никем не превзойденную.

Таким образом, на борту был создан искусственный интеллект. Он сам принимал решения, выбирал траекторию из заданных 19-ти версий программно-математического обеспечения, что включало в себя весь процесс управления «Бурана», его работы в космосе и посадки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ