Взгляд на Териберку Андрея Звягинцева из соседнего фиорда. Церковь в «Левиафане» и в Москве

Собираясь на вечеринку, раскопал на антресолях пыльный школьный ранец и бросил в багажник. В ранце - диафильмы.

Что такое диафильм?

Здесь надо сделать лирическое отступление. Ведь многие не помнят, а некоторые и не могут помнить, что такое диафильм.

В эпоху, когда не было ни компьютеров, ни DVD-плееров, ни видеомагнитофонов, а телевизоры были черно-белыми, да и то не у всех (заходили в гости «на телевизор», как в «Пяти вечерах» у Никиты Михалкова), в каждом доме, где росли дети, смотрели диафильмы. По сути - мультфильмы, только без динамики и без звука. Статичные кадры детских сказок с титрами, передвигаемые вручную в специальном проекторе - фильмоскопе. Позже появились звуковые диафильмы, продававшиеся в комплекте с виниловыми пластинками. С текстом, озвученным по ролям, с музыкой и песнями.

Именно такой пятничный вечер устраивала галерея Азарновой в одном из московских клубов. Диафильмы подобрали самые разные: «Как искали невесту для мышонка», «Мальчик с Великой Миссисипи», «Оклейка стен обоями», «Социалистический образ жизни и молодёжь», «Искусство древневосточного секса», «Если ты хочешь стать моряком». Я прихватил свою коллекцию.

- Программа Diafilm-Party похожа на бабушкино лоскутное одеяло. Вот кусочек маминого платья, вот карман с моих любимых шорт. Вот мои любимые сказки, а вот агитпроп, рядом - лекции по марксистско-ленинской философии и переложения классической литературы. Причудливый, но неслучайный микст; смешать, но не взбалтывать, - говорит организатор вечера Анна Нигаматуллина.

И вот ранец с диафильмами лежит в багажнике. Ранец - твердый, тяжелый, не сгибаемый. Помню, давил на плечи. Учителя заботились об осанке, портфель был под запретом.

Кольская губа, губа Долгая, Териберкская…

Именно с этим ранцем я пошел в первый класс. Школа была на берегу губы Долгой. Соседней, кстати, с Териберкской губой, где снимался «Левиафан». Те длинные узкие заливы в гранитных берегах, которые чуть западнее Мурманска, называют фиордами, на побережье, обживавшемся поморами, издревле именовались губой. Долгая губа, Териберкская и самая длинная, Кольская, на берегу которой стоят Мурманск, Полярный. Североморск.

Губа Долгая. Первый раз в первый класс. Териберка - за этими скалами

Наш поселок Гранитный по сравнению с Териберкой был куда более труднодоступным местом. Никаких сухопутных дорог, на большую землю добирались с оказией: на торпедных катерах, курсировавших между местным гарнизоном и штабом Северного флота в Североморске. К торпедным аппаратам привязывали и грубо сколоченные ящики с нехитрым скарбом тех, кто заканчивал многолетнюю службу на флоте (даже контейнерного терминала не было, мебель не вывозили, она - казенная, с инвентарными номерами, как в московском Доме на Набережной).

Люди и нравы на берегу губы Долгой были не такими, как на берегах Териберкской губы, где разворачивается действо Андрея Звягинцева.

Я общался не только в офицерском кругу (поселок на берегу губы Долгой был «закрытым» гарнизоном). Общался и с простыми матросами из сельской глубинки. Приглашали на блины, на пельмени (ни «Доширака», ни «Галины Бланки», на каждом катере, на каждом сторожевике - свой кок!). Помню, матросы спасали нас, мальчишек, когда в поисках морских сокровищ уходили далеко, забыв, что отлив сменяется приливом.

Губа Долгая. На катер за блинами

Отвесные берега губа Долгой. Но - гуляли без мамам! Териберка - за скалами на противоположном берегу

Мы с детства знали все лексические подмножества великорусского языка. Но такое подмножество, как в «Левиафане», на берегу губы Долгой было редкостью. Люди были добрее, отзывчивее, не было никакой озлобленности.

То было время надежд, пик Хрущевской оттепели, когда каждое приходившее в семью свидетельство о реабилитации воспринималось в маленьком гарнизоне как покаяние власти перед народом, как праздник надежд.

Губа Долгая. Штаб дивизиона торпедных катеров. Деревянный настил на гранитных скалах вместо тротуара

Губа Долгая. Причал с будкой паспортного контроля

А вот к учениям и к подготовке к походу на Кубу относились без той истерии, как сейчас, когда кричат «крымнаш». Да, пели «Куба- любовь моя, остров зари багровой!», но в офицерской среде воспринимали намечавшееся загранплавание как веселые игры с непременным бонусом в конце (чеки «Инвалютторга»). Какая там война? Главное, «догнать и перегнать», а там и наступит рай на земле, обещанный через 20 лет. А если ядерная война, то и догонять будет некого!

«Катеринкам - от гарнизона». Вчера была война, Но все были уверены, что завтра ее не будет

То было время оптимизма, как бы сейчас сказали, время позитива. И не было той феодальной безысходности, что сквозит в каждом кадре «Левиафана», где мэр ведет себя, как азиатский деспот, а народ... Так, насекомые. Так и говорит рьяный мэр.

Наши дома на берегу губы Долгой были очень похожи на те, что мы видим в кадрах Звягинцева. Их строили финские военнопленные. Такие же дома, как в городках на берегах фиордов в окрестностях Бергена, где действительно «человек проходит, как хозяин необъятной родины своей». Дома - такие же, как там, где мэр избирается народом, а не назначается на сфальсифицированных и купленных выборах, где фраза «не было никаких прав, нет и не будет» (из уст пьяного мэра) просто немыслима.

Нехитрый скандинавский домик у Звягинцева великолепен. Дом аскетичен и суров, как природа Русского (Скандинавского) Севера. И уютен, каким должен быть дом там, где люди полгода живут в условиях полярной ночи и редкого северного сияния.

Как и любой житель соседней Скандинавии, Николай (герой «Левиафана») привык жить отдельно, привык быть самостоятельным, а тут вдруг замаячила квартирка в каком-то многоквартирном доме на выселках. Он теряет уклад жизни. По сути, у него отнимают всю его будущность.

- Это его земля, земля его деда, отца, - говорит Андрей Звягинцев. - И он сломлен, конечно, этим обстоятельством. Он теряет всё. Он теряет возможность… Он теряет свою мастерскую, комфорт, который для него был важен. И все, что ему достанется на те крохи, которые ему предлагают взамен земли и жилища - на эти деньги он купит какую-нибудь ничтожную халупу.

Действительно, кадры, снятые дома у Николая, удивительно живописны. Я видел скрупулезную работу Звягинцева-живописца на съемках «Возвращения». Видел Звягинцева, составлявшего картину (картину как синоним к слову «фильм» и картину саму по себе) из декораций, актеров, света. То была сцена первой встречи с отцом в декорациях павильонов студии Горького. Потом видел растерянность Андрея на премьерах, когда к создателям «Возвращения» неожиданно пришла мировая слава.

«Елена» поразила меня своим переходом от библейских сюжетов к социальным реалиям, В «Левиафане» этот переход трансформируется в торжество победившего Хама. Снятое с болью за угнетенный русский народ.

- Я смею утверждать, что «Левиафан» сделан из любви к этой земле, к этому человеку, человеку угнетенному, к человеку, который вечно пребывает в состоянии бесправия, сознает это очень хорошо, терпеливо это сносит, иногда пряча это в себе, но абсолютно точно в сердце он знает, каков его удел, - говорил автор в интервью Ксении Лариной. - Вот, если бы он это сердце открыл и посмотрел бы непредвзято фильм, он бы увидел, что это фильм о нем, о скромном человеке, который населяют нашу землю, о русском человеке, о его этой вечной доле бесправия и угнетенности. И фильм сделан с сочувствием к этому всему. И как можно ему не сочувствовать, как можно строить такие фигуры речи, что, дескать, это - очернительство и русофобство, «русофобский фильм»?!

Своим хулителям Андрей Звягинцев отвечает так:

- Лев Толстой говорит, что патриотизм - это рабское чувство, вредное и неполезное для общества. Это - «квасной патриотизм». И есть совсем другого толка патриотизм. Настоящие патриоты - те, кто писали книги о том, кому на Руси жить хорошо. Или Чаадаев, который писал свои «Письма». Его за это проклинали, назвали сумасшедшим…

Церковь и неофеодализм

Поначалу кажется, мэр вздумал разорить Николая, чтобы прибрать холмик, где стоял его дом, себе к рукам. Но тут - двухходовка, игра на повышение. Желание выслужиться перед губернатором и структурой, всё более настойчиво заявляющей о своих правах в делах государственных. Холмиком на берегу фиорда, где жил Николай, теперь владеет РПЦ. Структура, вроде бы призванная заботиться о душах ближних, но всё больше и больше (начиная с беспошлинной торговли водкой и сигаретами) превращающаяся в широкомасштабный бизнес, в один из столпов нарождающегося неофеодального режима (дефиниция Алексея Навального).

И это - тоже правда. Еще одна правда фильма Андрея Звягинцева. Явление, которое в таком масштабе еще никто не показывал.

Впрочем, чтобы его показать, совсем не обязательно забираться в фиорды Баренцева моря.

На Москве-столице захват городских земель (не восстановление церквей, а именно захват земель, не имеющих к церкви никакого отношения) приобрел грандиозные масштабы. Речь не только о пресловутой программе строительства двухсот храмов (на месте парков, скверов, садов). Ничтоже сумняшеся церковные иерархи разрушают инфраструктуру задыхающегося от транспортного коллапса мегаполиса.

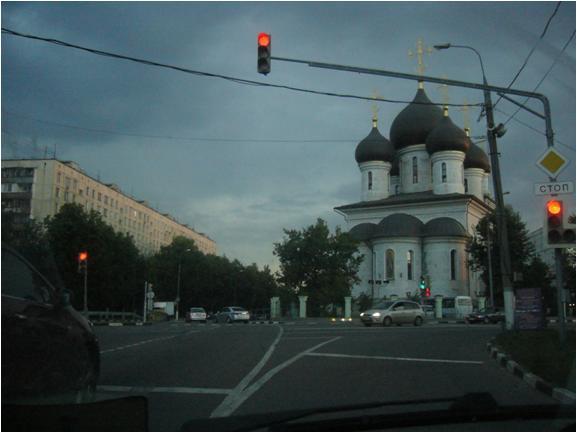

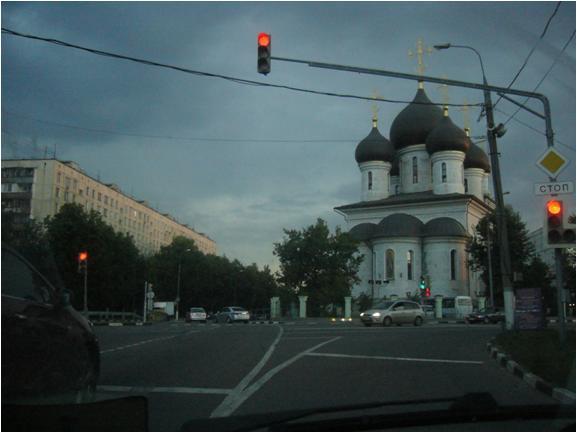

На протяжении почти десяти лет, несмотря на протесты архитектурной общественности, строилась церковь посреди транспортной хорды Марьино-Измайлово. Это - не скоростной автобан, обычная городская магистраль, элемент той капиллярной сети, без которой, как не раз доказывал с математическими выкладками Блинкин, не может существовать город. Церковь на дороге начинали строить при Редигере, продолжали, расширяясь в пространстве, при Гундяеве.

Многокилометровая магистраль идет от Щелковского шоссе до Марьинского моста. Из Измайлолва в Новогиреево проходит по 16-й Парковой, Купавенскому проезду, Свободному проспекту. Далее - в Кусково, Вешняки - по улицам Юности, Паперника. В Кузьминки - по Окской. В Марьино - по Волжскому бульвару и Краснодонской.

Церковь перерезает пополам шестиполосную магистраль на Окской улице. Шесть полос упираются в церковь с одной стороны, шесть - с другой. Более абсурдной, более чудовищной, более бессмысленной ситуации придумать невозможно.

Церковь, которая разрывает надвое шестиполосную магистраль вдоль Окской улицы в Москве (хорда Измайлово-Марьино)

Другой объект РПЦ - пятизвездочная гостиница у Покровского монастыря - встает тромбом на внутригородской кольцевой магистрали вдоль Камер-коллежского вала. Она здесь планировалась еще Мосгордумой первого созыва (!906 года), входила во все генеральные планы СССР (1935-го, 1971 года). Сейчас Покровской застава, по которой должна была пройти магистраль, соединяющая Абельмановскую и Большую Андроньевскую улицу (по последнему советскому генплану - в тоннеле), перегорожена церковным новоделом.

Пятизвездочный отель РПЦ посреди Покровской заставы, разрывающий кольцевую магистраль между Симоновским и Костомаровским мостом (Камерколлежский вал)

С этими новоделами долго и безуспешно боролись местные жители. Об этих двух объектах много нелестных слов было высказано на слушаньях в Общественной палате РФ, которые проходили с участием Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России. Говорили там и о загородных объектах такого рода. О трапезной храма в селе Жилино, построенной в полосе отвода федеральной трассы А-102 Москва-Жуковский.

Присутствовавший на одном из заседаний комиссии Общественной палаты представитель РПЦ Всеволод Чаплин кивал, соглашаясь вроде бы со всеми доводами, но, не ответив ни на один вопрос, спустился вниз. Дьячок услужливо распахнул заднюю дверь роскошного черного лимузина «Пежо-605». Чаплин с воем отчалил. Безумная стройка продолжается.

Если для мэра северного городка и опекаемого им протодиакона из фильма Звягинцева насекомые - всё опекаемое население, то для церковных иерархов, окормляющих РПЦ в целом, даже проблемы столичного мегаполиса превращаются в нечто из разряда пелевинской жизни насекомых.

Что такое диафильм?

Здесь надо сделать лирическое отступление. Ведь многие не помнят, а некоторые и не могут помнить, что такое диафильм.

В эпоху, когда не было ни компьютеров, ни DVD-плееров, ни видеомагнитофонов, а телевизоры были черно-белыми, да и то не у всех (заходили в гости «на телевизор», как в «Пяти вечерах» у Никиты Михалкова), в каждом доме, где росли дети, смотрели диафильмы. По сути - мультфильмы, только без динамики и без звука. Статичные кадры детских сказок с титрами, передвигаемые вручную в специальном проекторе - фильмоскопе. Позже появились звуковые диафильмы, продававшиеся в комплекте с виниловыми пластинками. С текстом, озвученным по ролям, с музыкой и песнями.

Именно такой пятничный вечер устраивала галерея Азарновой в одном из московских клубов. Диафильмы подобрали самые разные: «Как искали невесту для мышонка», «Мальчик с Великой Миссисипи», «Оклейка стен обоями», «Социалистический образ жизни и молодёжь», «Искусство древневосточного секса», «Если ты хочешь стать моряком». Я прихватил свою коллекцию.

- Программа Diafilm-Party похожа на бабушкино лоскутное одеяло. Вот кусочек маминого платья, вот карман с моих любимых шорт. Вот мои любимые сказки, а вот агитпроп, рядом - лекции по марксистско-ленинской философии и переложения классической литературы. Причудливый, но неслучайный микст; смешать, но не взбалтывать, - говорит организатор вечера Анна Нигаматуллина.

И вот ранец с диафильмами лежит в багажнике. Ранец - твердый, тяжелый, не сгибаемый. Помню, давил на плечи. Учителя заботились об осанке, портфель был под запретом.

Кольская губа, губа Долгая, Териберкская…

Именно с этим ранцем я пошел в первый класс. Школа была на берегу губы Долгой. Соседней, кстати, с Териберкской губой, где снимался «Левиафан». Те длинные узкие заливы в гранитных берегах, которые чуть западнее Мурманска, называют фиордами, на побережье, обживавшемся поморами, издревле именовались губой. Долгая губа, Териберкская и самая длинная, Кольская, на берегу которой стоят Мурманск, Полярный. Североморск.

Губа Долгая. Первый раз в первый класс. Териберка - за этими скалами

Наш поселок Гранитный по сравнению с Териберкой был куда более труднодоступным местом. Никаких сухопутных дорог, на большую землю добирались с оказией: на торпедных катерах, курсировавших между местным гарнизоном и штабом Северного флота в Североморске. К торпедным аппаратам привязывали и грубо сколоченные ящики с нехитрым скарбом тех, кто заканчивал многолетнюю службу на флоте (даже контейнерного терминала не было, мебель не вывозили, она - казенная, с инвентарными номерами, как в московском Доме на Набережной).

Люди и нравы на берегу губы Долгой были не такими, как на берегах Териберкской губы, где разворачивается действо Андрея Звягинцева.

Я общался не только в офицерском кругу (поселок на берегу губы Долгой был «закрытым» гарнизоном). Общался и с простыми матросами из сельской глубинки. Приглашали на блины, на пельмени (ни «Доширака», ни «Галины Бланки», на каждом катере, на каждом сторожевике - свой кок!). Помню, матросы спасали нас, мальчишек, когда в поисках морских сокровищ уходили далеко, забыв, что отлив сменяется приливом.

Губа Долгая. На катер за блинами

Отвесные берега губа Долгой. Но - гуляли без мамам! Териберка - за скалами на противоположном берегу

Мы с детства знали все лексические подмножества великорусского языка. Но такое подмножество, как в «Левиафане», на берегу губы Долгой было редкостью. Люди были добрее, отзывчивее, не было никакой озлобленности.

То было время надежд, пик Хрущевской оттепели, когда каждое приходившее в семью свидетельство о реабилитации воспринималось в маленьком гарнизоне как покаяние власти перед народом, как праздник надежд.

Губа Долгая. Штаб дивизиона торпедных катеров. Деревянный настил на гранитных скалах вместо тротуара

Губа Долгая. Причал с будкой паспортного контроля

А вот к учениям и к подготовке к походу на Кубу относились без той истерии, как сейчас, когда кричат «крымнаш». Да, пели «Куба- любовь моя, остров зари багровой!», но в офицерской среде воспринимали намечавшееся загранплавание как веселые игры с непременным бонусом в конце (чеки «Инвалютторга»). Какая там война? Главное, «догнать и перегнать», а там и наступит рай на земле, обещанный через 20 лет. А если ядерная война, то и догонять будет некого!

«Катеринкам - от гарнизона». Вчера была война, Но все были уверены, что завтра ее не будет

То было время оптимизма, как бы сейчас сказали, время позитива. И не было той феодальной безысходности, что сквозит в каждом кадре «Левиафана», где мэр ведет себя, как азиатский деспот, а народ... Так, насекомые. Так и говорит рьяный мэр.

Наши дома на берегу губы Долгой были очень похожи на те, что мы видим в кадрах Звягинцева. Их строили финские военнопленные. Такие же дома, как в городках на берегах фиордов в окрестностях Бергена, где действительно «человек проходит, как хозяин необъятной родины своей». Дома - такие же, как там, где мэр избирается народом, а не назначается на сфальсифицированных и купленных выборах, где фраза «не было никаких прав, нет и не будет» (из уст пьяного мэра) просто немыслима.

Нехитрый скандинавский домик у Звягинцева великолепен. Дом аскетичен и суров, как природа Русского (Скандинавского) Севера. И уютен, каким должен быть дом там, где люди полгода живут в условиях полярной ночи и редкого северного сияния.

Как и любой житель соседней Скандинавии, Николай (герой «Левиафана») привык жить отдельно, привык быть самостоятельным, а тут вдруг замаячила квартирка в каком-то многоквартирном доме на выселках. Он теряет уклад жизни. По сути, у него отнимают всю его будущность.

- Это его земля, земля его деда, отца, - говорит Андрей Звягинцев. - И он сломлен, конечно, этим обстоятельством. Он теряет всё. Он теряет возможность… Он теряет свою мастерскую, комфорт, который для него был важен. И все, что ему достанется на те крохи, которые ему предлагают взамен земли и жилища - на эти деньги он купит какую-нибудь ничтожную халупу.

Действительно, кадры, снятые дома у Николая, удивительно живописны. Я видел скрупулезную работу Звягинцева-живописца на съемках «Возвращения». Видел Звягинцева, составлявшего картину (картину как синоним к слову «фильм» и картину саму по себе) из декораций, актеров, света. То была сцена первой встречи с отцом в декорациях павильонов студии Горького. Потом видел растерянность Андрея на премьерах, когда к создателям «Возвращения» неожиданно пришла мировая слава.

«Елена» поразила меня своим переходом от библейских сюжетов к социальным реалиям, В «Левиафане» этот переход трансформируется в торжество победившего Хама. Снятое с болью за угнетенный русский народ.

- Я смею утверждать, что «Левиафан» сделан из любви к этой земле, к этому человеку, человеку угнетенному, к человеку, который вечно пребывает в состоянии бесправия, сознает это очень хорошо, терпеливо это сносит, иногда пряча это в себе, но абсолютно точно в сердце он знает, каков его удел, - говорил автор в интервью Ксении Лариной. - Вот, если бы он это сердце открыл и посмотрел бы непредвзято фильм, он бы увидел, что это фильм о нем, о скромном человеке, который населяют нашу землю, о русском человеке, о его этой вечной доле бесправия и угнетенности. И фильм сделан с сочувствием к этому всему. И как можно ему не сочувствовать, как можно строить такие фигуры речи, что, дескать, это - очернительство и русофобство, «русофобский фильм»?!

Своим хулителям Андрей Звягинцев отвечает так:

- Лев Толстой говорит, что патриотизм - это рабское чувство, вредное и неполезное для общества. Это - «квасной патриотизм». И есть совсем другого толка патриотизм. Настоящие патриоты - те, кто писали книги о том, кому на Руси жить хорошо. Или Чаадаев, который писал свои «Письма». Его за это проклинали, назвали сумасшедшим…

Церковь и неофеодализм

Поначалу кажется, мэр вздумал разорить Николая, чтобы прибрать холмик, где стоял его дом, себе к рукам. Но тут - двухходовка, игра на повышение. Желание выслужиться перед губернатором и структурой, всё более настойчиво заявляющей о своих правах в делах государственных. Холмиком на берегу фиорда, где жил Николай, теперь владеет РПЦ. Структура, вроде бы призванная заботиться о душах ближних, но всё больше и больше (начиная с беспошлинной торговли водкой и сигаретами) превращающаяся в широкомасштабный бизнес, в один из столпов нарождающегося неофеодального режима (дефиниция Алексея Навального).

И это - тоже правда. Еще одна правда фильма Андрея Звягинцева. Явление, которое в таком масштабе еще никто не показывал.

Впрочем, чтобы его показать, совсем не обязательно забираться в фиорды Баренцева моря.

На Москве-столице захват городских земель (не восстановление церквей, а именно захват земель, не имеющих к церкви никакого отношения) приобрел грандиозные масштабы. Речь не только о пресловутой программе строительства двухсот храмов (на месте парков, скверов, садов). Ничтоже сумняшеся церковные иерархи разрушают инфраструктуру задыхающегося от транспортного коллапса мегаполиса.

На протяжении почти десяти лет, несмотря на протесты архитектурной общественности, строилась церковь посреди транспортной хорды Марьино-Измайлово. Это - не скоростной автобан, обычная городская магистраль, элемент той капиллярной сети, без которой, как не раз доказывал с математическими выкладками Блинкин, не может существовать город. Церковь на дороге начинали строить при Редигере, продолжали, расширяясь в пространстве, при Гундяеве.

Многокилометровая магистраль идет от Щелковского шоссе до Марьинского моста. Из Измайлолва в Новогиреево проходит по 16-й Парковой, Купавенскому проезду, Свободному проспекту. Далее - в Кусково, Вешняки - по улицам Юности, Паперника. В Кузьминки - по Окской. В Марьино - по Волжскому бульвару и Краснодонской.

Церковь перерезает пополам шестиполосную магистраль на Окской улице. Шесть полос упираются в церковь с одной стороны, шесть - с другой. Более абсурдной, более чудовищной, более бессмысленной ситуации придумать невозможно.

Церковь, которая разрывает надвое шестиполосную магистраль вдоль Окской улицы в Москве (хорда Измайлово-Марьино)

Другой объект РПЦ - пятизвездочная гостиница у Покровского монастыря - встает тромбом на внутригородской кольцевой магистрали вдоль Камер-коллежского вала. Она здесь планировалась еще Мосгордумой первого созыва (!906 года), входила во все генеральные планы СССР (1935-го, 1971 года). Сейчас Покровской застава, по которой должна была пройти магистраль, соединяющая Абельмановскую и Большую Андроньевскую улицу (по последнему советскому генплану - в тоннеле), перегорожена церковным новоделом.

Пятизвездочный отель РПЦ посреди Покровской заставы, разрывающий кольцевую магистраль между Симоновским и Костомаровским мостом (Камерколлежский вал)

С этими новоделами долго и безуспешно боролись местные жители. Об этих двух объектах много нелестных слов было высказано на слушаньях в Общественной палате РФ, которые проходили с участием Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России. Говорили там и о загородных объектах такого рода. О трапезной храма в селе Жилино, построенной в полосе отвода федеральной трассы А-102 Москва-Жуковский.

Присутствовавший на одном из заседаний комиссии Общественной палаты представитель РПЦ Всеволод Чаплин кивал, соглашаясь вроде бы со всеми доводами, но, не ответив ни на один вопрос, спустился вниз. Дьячок услужливо распахнул заднюю дверь роскошного черного лимузина «Пежо-605». Чаплин с воем отчалил. Безумная стройка продолжается.

Если для мэра северного городка и опекаемого им протодиакона из фильма Звягинцева насекомые - всё опекаемое население, то для церковных иерархов, окормляющих РПЦ в целом, даже проблемы столичного мегаполиса превращаются в нечто из разряда пелевинской жизни насекомых.