Львов. От вокзала до Эльжбетки.

Знаете ли вы, что такое пальма Мерцалова? Нет,нет, - в моей прекрасной Галиновке она не растёт. Да и вообще, к растительному царству не относится, а имеет самое прямое отношение к железной дороге. В чем вы можете прямо сейчас убедиться. И если бы не моя поездка во Львов, то я тоже ничего бы не знала об этой уникальной пальме.

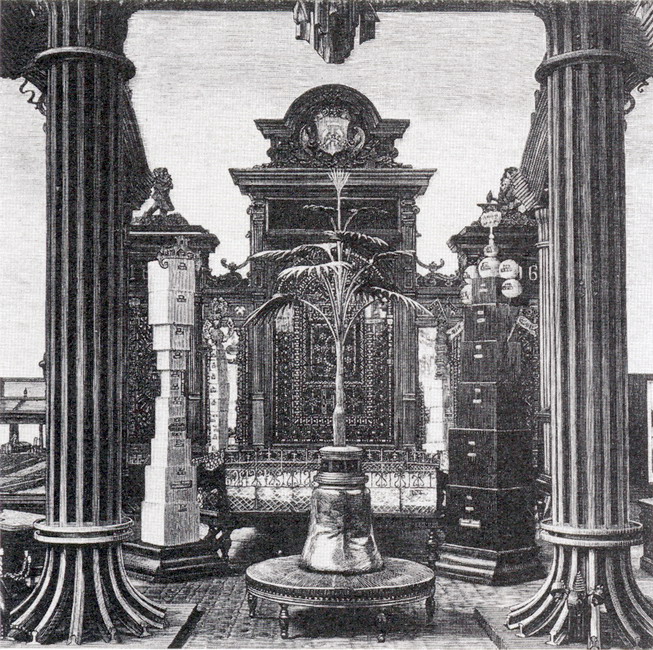

Вот она! Любуемся! А в чем её уникальность - сейчас расскажу. Перевожу надпись, которая написана золотыми буквами:"Возможность доказана делом".

Долго я ходила кругами вокруг железной пальмы, пытаясь сообразить, что означает сия символическая надпись.Попытка разузнать подробности у таксистов,которые как вам известно,оккупируют вокзалы,тоже ни к чему не привела.

Единственное, что удалось от них узнать,- это подарок из Донецка. Ну, а так как отношения между Западной Украиной и Донецком, хорошо известны, то я решила, что это своего рода - рука дружбы,т.е. пальма примирения. Но все оказалось не так и гораздо интереснее.

В 1900 году в Париже состоялась Всемирная промышленная выставка. Россию, в числе прочих экспонатов, представляла пальма, которую Донецкий металлург-умелец Алексей Мерцалов изготовил без сварки из куска РЕЛЬСА (!). Высота пальмы составляла три с половиной метра. Не удивительно, что она завоевала Гран-при. Между прочим, этот оригинал пальмы забрали к себе после выставки в Париже петербуржцы и до сих пор хранят у себя в Горном институте, а на все просьбы вернуть её в ридну Украину отвечают отказом. Наверное, поэтому Донецк теперь решил распространить подобные пальмы по всему миру. Даже есть проект «Донбасс на высочайших точках планеты Земля». Согласно этому проекту пальмы Мерцалова будут установлены на пиках самых высоких гор. Интересно, как донецкие альпинисты будут туда их тащить? Наверное все-таки ,это будут пальмы в миниатюре. Между прочим, пальма Мерцалова (если верить Интернету) стоит на Манежной площади. Москвичи!Ау! Установлена пальма Мерцалова даже под водой - в Крыму - возле мыса Тарханкут.

Но мы с вами несколько отвлеклись. Все-таки мы во Львове, а не в Донецке. Поэтому - смотрим вверх.

Я не люблю вокзалы. Всякие. И не потому что вокзал - больше символ расставания, чем встречи. Просто - не люблю. А еще всегда вспоминаю здесь очень мудрые и немного грустные стихи "Если поезд ушел..."

Если у вас есть время - послушайте. Хотя эта песня и не по вокзальной тематике,но очень хорошая.

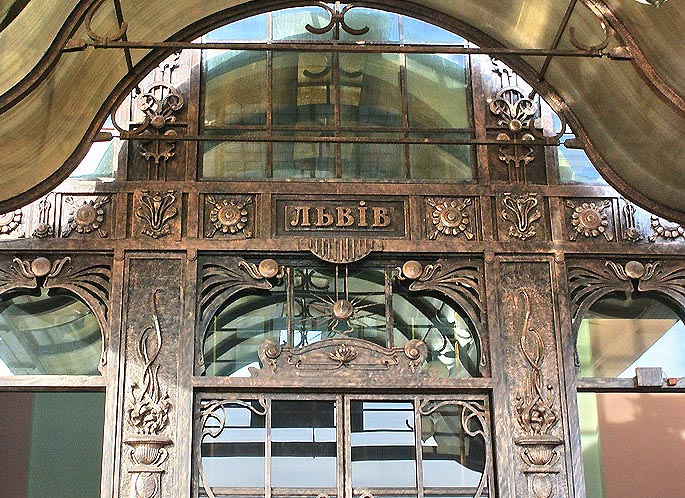

Опять отвлеклась. Читаем в Википедии:"Железнодорожный вокзал был открыт 26 марта 1904 года, когда Львов находился в составе Австро-Венгерской империи. Здание было построено на месте неоготического сооружения, в связи с расширившемся потоком пассажиров и грузов." Смотрим на неоготическое сооружение.

Сравниваем. Трудно,конечно,сравнить.тем более, что фотографировала из окна автобуса. Но уж очень небо мне здесь понравилось.

Вокзал, конечно, впечатляет. Стиль - модерн.

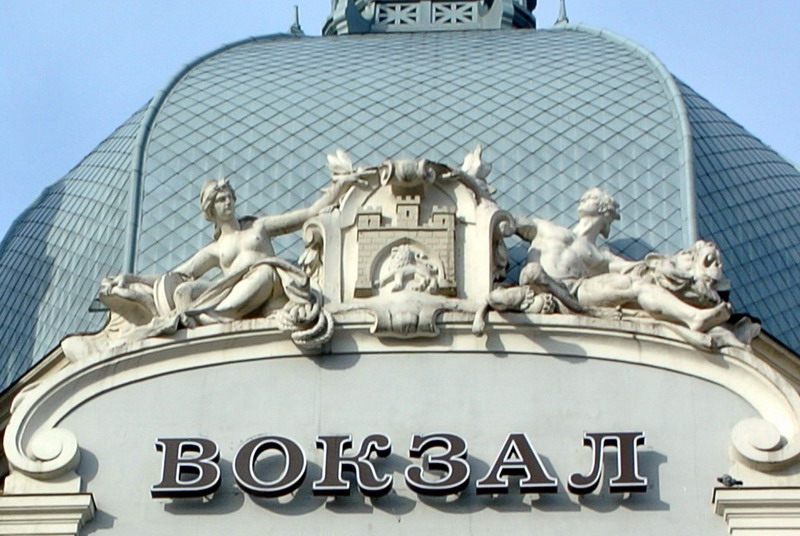

Князь Данило выбрал очень удачное место для постройки своего замка на Лысой горе ( 1256 год), который и назвал Львов. Но это название не имело никакого отношения к царю зверей, которого мы видим на гербе города. Львом звали сына Данилы Галицкого. Вокруг княжеского замка постепенно вырос город, который как нельзя лучше расположился на торговом пути между Генуэзскими колониями в Крыму и Европой, и который в эпоху Средневековья стал значимым торговым центром.

Разобраться бы с этой символикой. Но узнала совсем немного Дама с веслом,обвитым змеями, да еще и стоящая на носу корабля - аллегорическое изображение Торговли. Во Львов охотно приезжали для обмена товарами с Черного и Балтийского морей, с Днепра и с Буга. А задумчивый мужчина.олицетворяет Промышленность. Но вот только абсолютна непонятна суковатая палка, которую он так грозно держит в руке.

Это работы известного польско-украинского скульптора. Петра Войтовича (1862-1936). Запомним это имя. Вы увидите еще одну его замечательную работу.

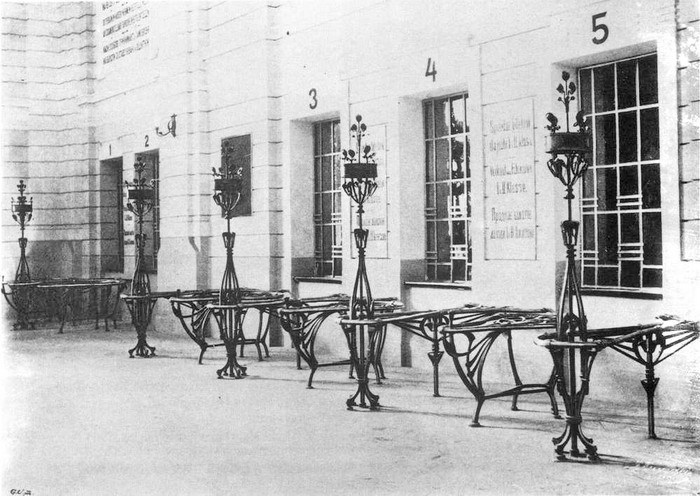

Но что мне больше всего нравится во Львовском вокзале - это его дебаркадеры. Старинная открытка ОТСЮДА.

А теперь вопрос на засыпку. Как же заходил паровоз под дебаркадер?Ведь во времена постройки вокзала электровозов еще и в помине не было. Ответ: - никак не заходил. И вообще - дебаркадер предназначался только для вагонов и, соответственно, лиц высшего класса. То есть весь прочий народ садился в вагоны,которые находились за дебаркадером - в начале и в конце состава. Потому-то и в здании вокзала был шик и блеск, одних только электрических часов было 70 штук! А паровоз разогревался на отдельной площадке, так как он очень дымил и портил воздух , потому к составу его присоединяли непосредственно перед отправлением поезда.

Когда лет 20 назад я впервые вышла на перрон львовского вокзала, то обомлела. Мне показалась, что нахожусь в фильме "Двенадцать мгновений весны" и. что сейчас увижу Штирлица, который идет по перрону. Это единственные дебаркадеры в Украине, а то, что мы видим на Киевском, Симферопольском и, возможно, на других вокзалах - навесы

. А здесь - настоящая Европа! Вот только не разглядела, что там наверху,вместо орла австрийского возвышается. Но зато - никакой дискриминации. Все пассажиры равны и под дебаркадером теперь можно гулять независимо от того, сколько стоит твой железнодорожный билет.

Внутренности вокзала показывать не буду - там теперь всё обычное - буфеты, залы ожидания, платные туалеты и т.д. Только мне очень интересно, что теперь в том зале,который был когда-то Императорским?

Покажу вам еще ,как выглядели кассы для продажи ж/д билетов. Какие замечательные перила! Очевидно,их предназначение - стоять всем мирно, спокойно, в один ряд и не толпиться перед заветным окошком со своими чемоданами и прочими носильными вещами. По себе знаю, что такое толпа у вокзальной кассы . В Харькове вот в такой толкучке украли у меня чемодан. А были бы такие перильца-заграждения, никакого бы урона я не понесла. Пардон,- отвлеклась. Очень уж старинные перильца понравились. Фотография ОТСЮДА.

Лучше посмотрим на этот милый фонтанчик, в который многие суеверные туристы до сих пор бросают свои монетки, так как Львов - это такой город,куда хочется возвращаться бесконечно. Говорят, что скоро в Украине в обращении монет не будет. Придется тогда бросать свою национальную валюту - на радость окрестным бомжам. Хотя таковых, честно скажу, вокруг вокзала не видела.

Всё необозримое пространство вокруг вокзала местные жители называют Привокзальной площадью. Пока вокзал строили, а это было во времена Австро-Венгрии, эти окрестности постепенно заселились строителями вокзала, а впоследствии семьями железнодорожников. Образовалось что-то типа железнодорожного микрорайона. Это я к тому рассказываю, что если от здания вокзала вы посмотрите вдаль, то увидите далеко-далеко очень красивое сооружение, которое было выстроено по инициативе работников железной дороги.

Это сооружение до сих по львовяне любовно называют Эльжбеткой. О нем и будет мой следующий рассказ.

Львовский костел, который сейчас носит имя Св.Ольги и Св.Елизаветы - самое высокое здание во Львове, - его высота - 85 метров. А знаете, почему его построили таким высоким? Только для того, чтобы впервые приезжающие во Львов и осматривающие открывшуюся перед ними городскую панораму, лицезрели не греко-католическе купола собора Св.Юра ( о котором я вам только что рассказывала), а католические кресты костела Св.Елизаветы, которые на 11 метров оказались ближе к Всевышнему.

В 1898 году на Набережной Женевы от рук террориста погибает императрица Австо-Венгрии Елизавета. Согласно преданию, железнодорожники Львова отправили на похорогы Елизаветы свою делегацию, чтобы не только почтить память покойной,но и испросить разрешения у императора Франца-Иосифа построить костел в память о погибшей императрице. Нужно сказать, что Франц-Иосиф любил Львов и несколько раз приезжал сюда. Заезжал он сюда и в 1903 году и даже, якобы, заложил первый камень в фундамент строящегося костёла. Правда, злые языки и некоторые гиды утверждают , что причиной частых поездок императора являлась простая девушка по имени Елизавета. И якобы, именно потому, железнодорожники получили разрешение построить этот костел и назвать его именем Святой Елизаветы.

Как бы то ни было, но по возвращении делегации, начались сборы пожертвований на строительство костела для железнодорожников и их семей, которые в то время населяли эту часть города.. А также был объявлен конкурс на проект строительства храма .

Победителем конкурса, в котором принимало участие 19 проектов, был объявлен профессор Львовского политехнического института Теодор Таловский (1857-1910). Еще одно имя, которое мне совсем не было известно, но которое широко известно в Польше, особенно в Кракове, где по проекту этого архитектора построено несколько красивейших зданий. А если вы заглянете в Википедию, то обнаружите, какое количество костелов обязано своим внешним видом.Теодору Таловскому.

Удалось найти только это подобие портрета. .А талантов, способных творить такие чудеса архитектуры, хотелось бы знать в лицо.

Не уверена, что это портрет Теодора Таловского - очень уж современное лицо. Но,думаю, что знающие читатели меня поправят

Фундамент костела заложили в 1903 году, но строили очень долго. И хотя освятили его в 1911 году, внутренние помещения продолжали оформляться еще долгое время. Но как-то не сложилась судьба у этого благородного, прекрасного своими очертаниями, величественными шпилями и совершенными формами, неоготического сооружения. Началась Первая мировая война, которая спутала все первоначальные планы. Австро-венгерское правительство конфисковало церковные колокола на военные нужды. Да еще и издала приказ снять со всех львовских крыш медные покрытия - для военных нужд. Но на костёл Св.Елизаветы никто не решался взобраться. Правда, говорят, что нашелся один безбожник, но тот упал и разбился. А во времена украинско- польской войны здание костела вообще стало мишенью для винтовок противоборствующих сторон. Следы от пуль тех винтовок исчезли только при недавней реставрации.

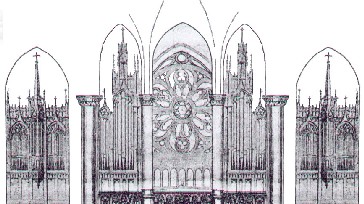

После войны не было средств, чтобы закончить витражи и заменить временный алтарь постоянным. Правда, алтарь был установлен,но простоял он не долго, так как был разобран самими же прихожанами после последней проповеди, когда узнали, что местные власти закрывают костел. Орган удалось установить только в 1926 году. Средства для него собирали малыми дозами, в основном, среди железнодорожников. Его освящение было событием не только для Львова,но и для всей Польши (в это время Львов был польским городом). Новый орган имел 73 регистра и считался самым большим органом в Польше. Впоследствие орган был разобран, а действует ли сейчас - не удалось узнать.

В 1939 году Львов ненадолго был занят Советами. Теперь уже было приказано снять кресты, так как сказали,что Бога нет. И опять нашелся доброволец, но не снятие не удалось - доброволец разбился насмерть. Больше желающих не было, и кресты остались на своих местах.

Но самые большие беды пришли на многострадальное здание с приходом немцев со свастикой. Улицу, на которой стоит костел переименовали в Фюрстенштрассе, а на один из его шпилей втащили пулемет, который постоянно строчил очередями в сторону железнодорожного вокзала. Через три года, в 1946 году, улицу опять переименовали в улицу Сталина, а костел закрыли. Если бы он не был такой громадиной, его,наверняка бы, снесли. Несколько раз "грудью" бросался на него специально выделенный для этого танк. Но храм сложен был добросовестными руками из добросовестно каленого кирпича. И разрушить его не удалось.

Странно, но почему-то костел долгое время пустовал. Не сделали в нём и конюшню. Где-то в 70-х годах пришло указание хранить в нем цемент, бочки с какими-то непонятными химикатами. А чтобы не утруждать себя их разгрузкой, расширили вход и стали заезжать прямо в храм грузовиками. Но храм был так огромен, что всё еще оставался полупустым. Пустующее помещение облюбовали кровельщики, которые крыли крыши в полуразрушенном городе. Они клепали здесь водостоки и варили себе обед из голубей, которых в костеле было предостаточно.

Так и стоял этот красивейший исполин, зияя пустыми глазницами разбитых окон, дырявой кровлей, безголовыми святыми и всеми своими пробоинами.

Уважаемый kroolick разыскал довольно-таки редкую фотографию многострадального костёла. Не только начали снимать металлическое покрытие с куполов, но еще, похоже, готовили всё к его "обезглавливанию".( Видны тросы у крестов).

Шло время.Улицу Сталина переименовали в улицу Мира, а кресты с костела было решено в очередной раз снять. Но чтобы не оскорблять чувства верующих, которые все равно приносили к порогу храма цветы, было решено снять кресты ночью. Верхолаз-доброволец в такелажном облачении в очередной раз оседлал самый высокий из шпилей и принялся спиливать крест. Но до рассвета он не управился и, наверное, с ужасом наблюдал со своей 85-метровой высоты, как площадь внизу наполнялась людьми, которые молились, крестились, матерились или же просто из любопытства смотрели на него. И крест не выдержал - он обломился и полетел вниз, увлекая за собой, прижавшегося к нему всем своим телом, несчастного святотатца.

Больше костёл не трогали. Но он своей громадой не давал покоя местным властям, так как нерушимо стоял прямо у въезда в центр города. Местные жители давным-давно к нему привыкли. А вот скрыть его от глаз приезжих было невозможно. И было решено устроить в нем Дом Качества. Внутри мусор убрали, почистив заодно и подвалы, т.е. выкинув из них все гробы. А сам костел обнесли со всех сторон забором. Но,сами понимаете, что какой высоты бы ни был этот забор - спрятать за ним всё это великолепие,хотя и обшарпанное,изувеченное и полуразрушенное было невозможно.

Таким я и увидела этот костел впервые. И каждый раз, проезжая мимо него в трамвае, у меня щемило сердце, глядя на Распятие, у которого к тому времени уже отвалились ноги.

И прошло еще много-много лет. И я опять приехала во Львов. И выйдя из вокзала на привокзальную площадь, села в трамвай, чтобы на первом же повороте посмотреть на моего старого знакомца.. В том, что он опять стал красавцем, я не сомневалась. Хотя он никогда и не терял благородства и величия своего замысла.

Всё также возносилось распятие, выполненное Петром Войтовичем. И всё так же взирал распятый Спаситель на суетящийся под ним город. Но это был уже другой Львов. Хотя всё так же бесконечным потоком сновали автомобили. Всё так же позванивали трамваи на повороте. Шли бесконечные прохожие, привыкшие к этим шпилям, стрельчатым окнам,контрфорсам, аркбутанам и пинаклям.. И только группы туристов, которых теперь стали приводить сюда, внимательно слушали рассказ экскурсовода.

В 1991 году костел был отдан греко-католической общине, и к имени Св.Елизаветы добавили имя Св.Ольги.

Зайдем в храм. Внутри он кажется еще огромнее, чем снаружи. Первое.,что впечатляет - это огромный центральный неф и величественные колонны, по которым взгляд невольно устремляется вверх, - туда, где нервюры сходятся вместе,создавая строгие и спокойные узоры. Где-то далеко - очень скромный алтарь. Белые стены, очень мало икон и практически никаких скульптурных композиций. И еще - очень и очень тихо.

И эта пустота почему-то напомнила мне огромный привокзальный зал ожидания. Все мы всю жизнь куда-то едем, к чему-то стремимся, постоянно торопимся, боясь упустить что-то очень важное для себя, для своих близких. А здесь, в этом огромном зале, по которому когда-то гулял ветер и птицы вили свои гнезда, вдруг приходит понимание, что должно быть время и для такой вот тишины, простора и спокойствия.

Но, как бы этого не хотелось, жизнь редко преподносит нам такие спокойные и чистые моменты. Опять - шум большого города и бесконечные переходы. И как все-таки хорошо. что в нашей жизни иногда встречаются указатели, которые ведут к Храму.

"Если поезд ушел, надо как-нибудь жить на вокзале:

в туалете, в буфете, под фикусом пыльным, у касс,

ибо нам небеса это место и век навязали,

как вовек полагалось верхам: не спросивши у нас..."

(из вышепредложенной песни)