яссы, румыния I

Продолжаю зачистку юбилейных архивов прошлого года.

Ясский погром и предпосылки Холокоста в Румынии

Дов Конторер

Семьдесят пять лет назад, 22 июня 1941 года, с началом войны против СССР, антисемитская политика нацистской Германии вступила в стадию систематического истребления еврейского населения оккупированных стран, с последующим распространением этой практики на саму Германию и союзные ей государства. От менее радикальных планов "решения еврейского вопроса" нацисты отказались осенью 1940 года, окончательно уяснив для себя, что в условиях британского контроля над Суэцким каналом и Южной Африкой идея переселения евреев Европы на остров Мадагаскар нереальна. Еще раньше, в апреле, руководство Третьего рейха отказалось от плана сосредоточения всех евреев Европы в т.н. Люблинской резервации (Judenreservat). Как следствие, во второй половине 1940 года в документах руководимой Адольфом Эйхманом группы в РСХА стало обычным упоминание о "несомненно близящемся окончательном решении еврейского вопроса".

Полная ясность в связи с этим возникла 18 декабря 1940 года, когда Гитлер утвердил план операции "Барбаросса", работа над которым началась по его указанию в немецких штабах вскоре после разгрома Франции. Большая война на востоке открывала перед нацистами возможность физически уничтожить европейских евреев, и именно это позволило чутким к данному аспекту проблемы гестаповцам заблаговременно ввести в оборот термин Endlösung der Judenfrage.

Помимо общей концепции "окончательного решения", к моменту вторжения в Советский Союз у немцев были уже и конкретные инструменты для достижения указанной цели: четыре целевые группы полиции безопасности и СД численностью от 600 до 990 человек каждая. Эти айнзацгруппы, развернутые в оперативном тылу сил вторжения, должны были продвигаться вместе с войсками на восток, осуществляя и организуя уничтожение еврейского населения, советского актива, любых непокорных элементов, заложников и т.п.: айнзацгруппа А - в полосе наступления группы армий "Север" в Прибалтике и северо-западных районах России; айнзацгруппа В - в полосе наступления группы армий "Центр" в Белоруссии и центральной России; айнзацгруппы С и D - в полосе наступления группы армий "Юг" и двух приданных ей румынских армий, причем первая из указанных айнзацгрупп предназначалась для проведения карательных операций в северной и центральной Украине, вторая - в Бессарабии (основная часть советской Молдавии), Южной Украине и Крыму.

Как ни странно, несмотря на все эти приготовления, в самый ранний период войны против СССР максимальный темп в осуществлении массовых акций по уничтожению еврейского населения первыми взяли не немцы, а румыны. 28 июня 1941 года в городе Яссы начался трехдневный погром, осуществлявшийся силами румынской армии и полиции по прямому указанию Иона Антонеску, при активном участии местного населения. В ходе кровавой расправы в Яссах было убито 13266 евреев. Таковы официальные данные, оглашенные в 1946 году в ходе судебного процесса над организаторами Ясского погрома.

К подготовке этого процесса румынское правительство было вынуждено приступить вскоре после того, как в августе 1944 года успешное развитие Ясско-Кишиневской операции Красной армии заставило Румынию произвести смену правительства, объявить о разрыве с нацистской Германией и присоединении к антигитлеровской коалиции. По результатам состоявшегося в Бухаресте суда около полусотни румынских чиновников и военных, включая мэра города Яссы и префекта Ясского уезда, были приговорены к заключению с каторжными работами сроком от пяти лет до пожизненного. Тогда же был вынесен смертный приговор маршалу Иону Антонеску, его однофамильцу и заместителю Михаю Антонеску, министру внутренних дел Константину Василиу и губернатору Транснистрии Георге Алексяну.

Десять лет назад, уже в контексте производимой многими восточноевропейскими странами ревизии исторической памяти о Второй мировой войне, результаты этого процесса были пересмотрены Апелляционным судом Бухареста, снявшим с расстрелянных обвинение в преступлениях против мира на том основании, что война против СССР носила для Румынии "превентивно-оборонительный характер", однако в мае 2008 года румынский Верховный суд был вынужден отменить это решение.

Согласно поименным спискам ясской еврейской общины, во время трехдневного погрома в июне 1941 года и сразу же после него, в ходе депортации из города еврейского населения, погибло не менее 14850 человек. Наконец, в послевоенных показаниях подполковника Траяна Борческу, сотрудника румынской военной контрразведки, прикомандированного в апреле 1941 года к южному директорату Специальной службы информации (Serviciului Special de Informații, SSI), говорилось, что в ходе Ясского погрома и сразу же после него вблизи города Яссы было убито около двадцати тысяч евреев.

Таким образом, в историю Холокоста Ясский погром вошел как одна из первых и наиболее массовых акций по организованному истреблению еврейского населения. Ни в Литве, ни на Украине действия немецких айнзатцгрупп, осуществлявшиеся при активном участии местных коллаборационистов, еще не приобрели в июне 1941 года столь массового характера. Число убитых в каждой из проводившихся ими акций исчислялось в то время сотнями человек, как, например, при расстрелах евреев в литовской Кретинге 24 июня и в Белостоке (ныне на территории Польши) в первых числах июля.

Жертвами знаменитых Львовских погромов в первые дни оккупации (30 июня - 2 июля) и в т.н. "петлюровские дни" (25-27 июля) уже стали свыше шести тысяч евреев, но даже самый ранний из этих погромов начался двумя днями позже кровавой расправы над евреями в Яссах. И если опережение по датам еще может считаться случайностью, безусловно показательным фактом является то, что Ясский погром был единственной в тот период расправой подобного рода вне зоны немецкой оккупации. Более того, местом первого массового убийства евреев не стала и зона румынской оккупации в СССР, где военные преступления могли быть укрыты "туманом войны". Расположенный у границы с советской Молдавией город Яссы находился на суверенной территории Румынии, в ее гражданском правовом поле.

* * *

Поводом для погрома стало обвинение евреев в том, что они помогают высадившимся вблизи Ясс советским парашютистам, но, во-первых, никакого советского десанта в июне 1941 года в данном районе не было и, во-вторых, подготовка к погрому началась за несколько дней до того, как он разразился: дома христиан помечались крестиками, еврейских мужчин вынудили рыть большие канавы на еврейском кладбище, солдаты и жандармы обыскивали дома евреев "в поисках доказательств".

Еще до вторжения немецких и румынских войск на территорию СССР около 40 тысяч евреев были депортированы из сельской местности в приграничной зоне Румынии. Эти действия согласовывались с немецкой стороной через Густава Рихтера, сотрудника возглавлявшегося Эйхманом отдела РСХА, прикомандированного в апреле 1941 года к посольству Германии в Бухаресте. Тогда же, в апреле, премьер-министр Антонеску, взявший себе титул кондукэтора (по аналогии с фюрером, дуче и каудильо), объявил членам своего кабинета: "Я предоставляю полную свободу действий негодующей толпе, чтобы она их уничтожила. Я удалюсь в свою крепость, а когда ликвидация будет завершена, выйду оттуда и наведу порядок". Однако к июню настроение румынского диктатора изменилось, и он счел, что ситуация позволяет ему обойтись без "удаления в крепость".

Часть депортированных из сельских районов евреев оказалась в Яссах, в результате чего еврейское население города выросло с 36 до 51 тысячи человек. Ликвидация этого населения замышлялась как следующий этап антиеврейской политики Антонеску, который, узнав 12 июня от Гитлера о немецких планах "окончательного решения еврейского вопроса", сделал из услышанного вывод о том, что в сложившихся обстоятельствах он может позволить себе много больше того, что представлялось ему возможным в апреле. Основываясь на указаниях кондукэтора, его заместитель Михай Антонеску говорил в те дни своим подчиненным: "Я за принудительное выселение всего еврейского элемента Бессарабии и Буковины… Будьте беспощадны к ним. Я не знаю, как много веков пройдет, прежде чем румынский народ вновь получит такую свободу действий… Мы стали сейчас хозяевами на своей земле. Я беру на себя всю официальную ответственность и говорю вам: не оглядывайтесь на закон. Никаких формальностей, вам предоставлена полная свобода действий".

Массовые убийства осуществлялись как в самих Яссах, где вместе с солдатами и жандармами зверствовали местные студенты, ремесленники и торговцы, поощряемые агентами SSI, так и в процессе депортации. 29 июня 4330 евреев были загнаны в наглухо забитые вагоны двух поездов, один из которых отправился к станции Калараш, другой - к станции Тиргу-Фрумос. Поезда не спешили к пунктам своего назначения и фактически представляли собой душегубки на колесах: в страшной скученности и духоте, без еды и питья, находившиеся в них люди быстро вымирали. В ходи шестидневного путешествия от удушья, зноя и жажды умерло не менее 2650 человек, а из оставшихся в живых многие лишились рассудка.

Жертвы Ясского погрома

Здесь естественно спросить, почему Румыния так отличилась на старте геноцида и, с другой стороны, почему в последующий период она не пошла за Гитлером до конца в осуществлении планов "окончательного решения еврейского вопроса". Попытка разобраться в этом потребует от нас достаточно пространного исторического экскурса.

* * *

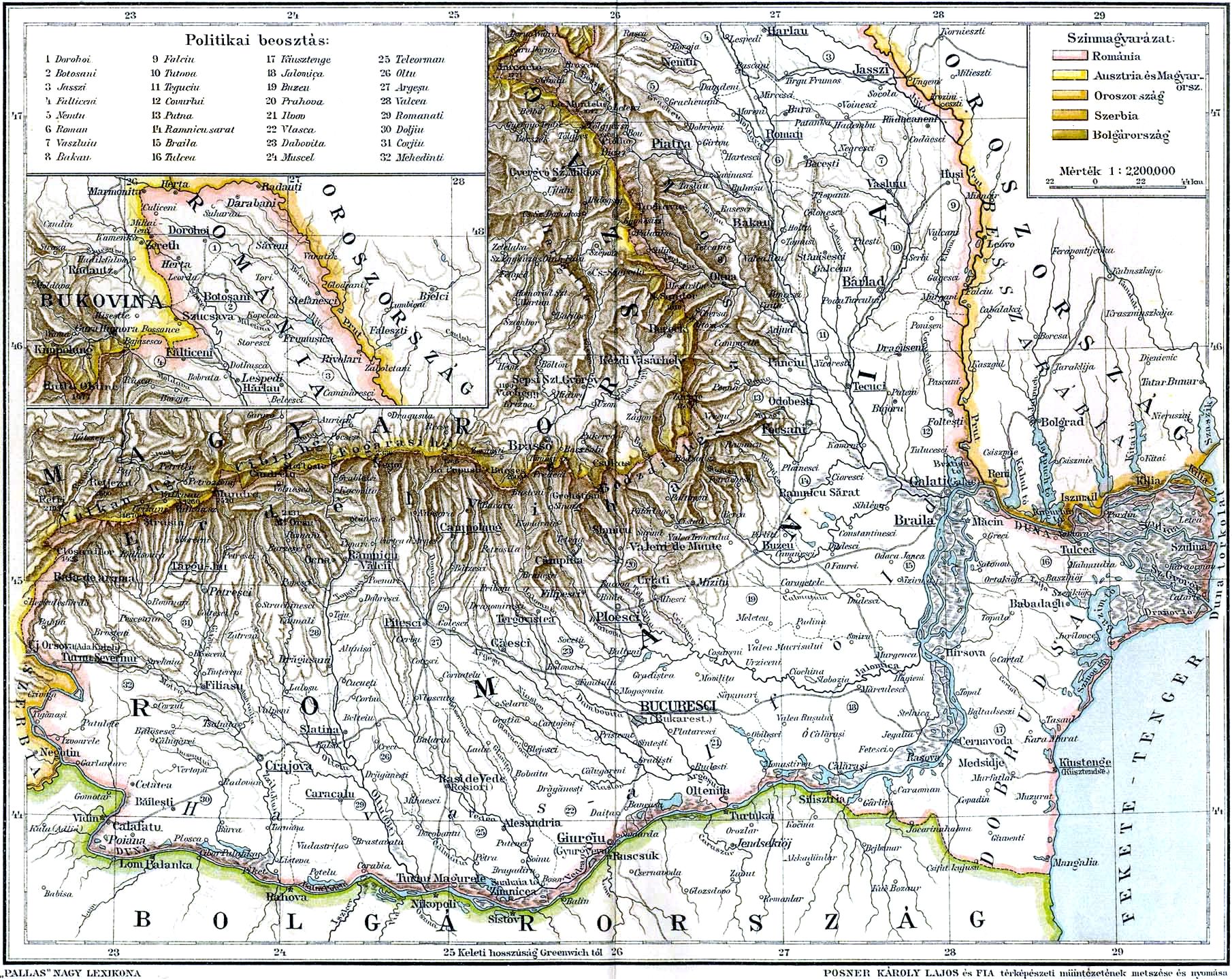

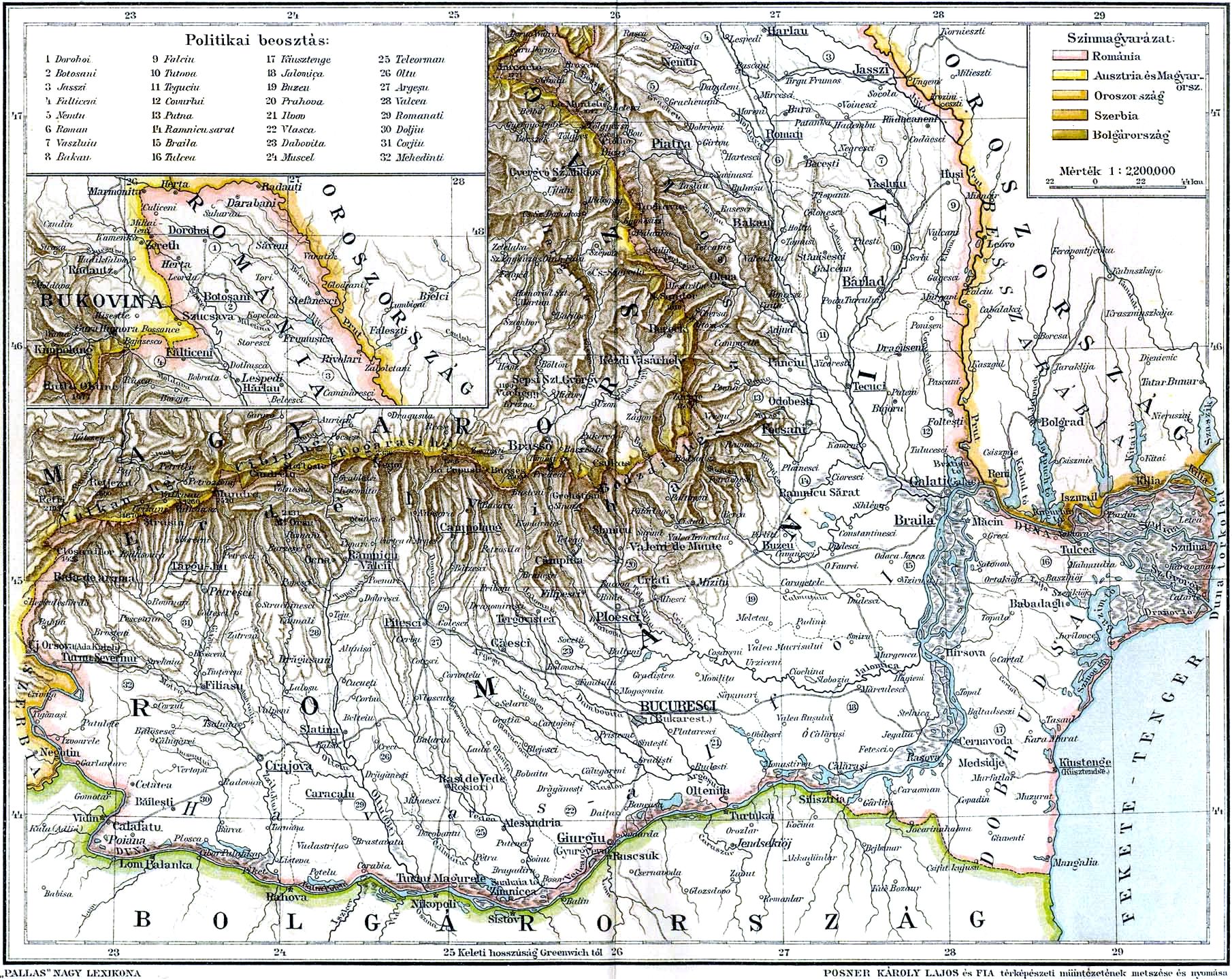

Процесс создания современного румынского государства начался на землях Объединенного княжества Валахии и Молдавии в 1859 году. Два года спустя новое государство, признавшее свой вассальный статус по отношению к Османской империи, было официально признано Портой, а его правитель Александру Ион Куза, бывший валахский князь, стал именоваться домнитором Объединенного княжества. Куза, выступивший за немедленное предоставление евреям гражданского равноправия, встретил сопротивление премьер-министра Когэлничану и боярской элиты. Развернутая противниками равноправия агитация нашла сочувствие в самых широких кругах румынского общества, решительно требовавших от правительства оставить в силе все антиеврейские ограничения и сохранить привилегии для румын. Это стало одной из причин дворцового переворота, в результате которого Куза лишился власти в феврале 1866 года. Новым домнитором Объединенного княжества был избран Карл, отпрыск немецкой династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов, взявший себе имя Кароль и ставший впоследствии королем Румынии.

Если у нового правителя и были мысли о предоставлении евреям равноправия (об этом вроде бы говорится в одном из его посланий французскому государственному деятелю Исааку Адольфу Кремье), румынское общество быстро и убедительно показало ему, чтó оно думает о планах такого рода. По всей стране проходили бурные демонстрации протеста, участники которых требовали от правительства оставить в силе ограничения для евреев. В Яссах, Бакэу, Олтенице, а затем и в Бухаресте антиеврейские выступления сопровождались кровавыми погромами. В ходе бухарестского погрома была разрушена Большая синагога и разграблен еврейский квартал, после чего парламент утвердил конституцию, лишавшую евреев права на получение румынского гражданства. Более того, в 1867 году евреи были изгнаны из деревень Валахии и Молдавии. Комиссии по депортации искали любые поводы для выселения евреев из Объединенного княжества, евреев обвинили в распространении холеры, в Яссах вновь разразился погром, в Галаце местные жители топили евреев в водах Дуная.

Прибывший в Бухарест британский финансист и общественный деятель Моше Монтефиоре добился от князя обещания прекратить погромы, но выполнять его Кароль не стал. Погромы прекратились лишь в 1872 году, после обращения правительства США к турецкому султану Абдул-Азизу. Последний, будучи верховным сюзереном Объединенного княжества, объявил, что поскольку Кароль не может собственными силами восстановить порядок в своей стране, это сделают за него турецкие войска. Данного предостережения оказалось достаточно, чтобы привести князя в чувство и остановить кровавую вакханалию на берегах Сирета и Дуная.

Слева направо: румынский король Кароль Первый, старая израильская купюра с изображением Моше Монтефиоре, султан Абдул-Азиз

Объединенное княжество было преобразовано в Королевство Румыния в 1881 году. К тому времени его территория включала, помимо Валахии и Молдовии, также и Добруджу, завоеванную Россией у Турции и переданную ей Румынии по Сан-Стефанскому договору (1878) в обмен на часть Бессарабии. Другая часть будущей Румынии, Трансильвания, еще находилась в то время в составе Австро-Венгерской империи. Еврейское население страны, насчитывавшее к началу восьмидесятых годов XIX века порядка 240 тысяч человек, по-прежнему оставалось совершенно бесправным. Даже в царской России ограниченное в правах еврейское население ощущало себя в то время намного свободнее, чем в Румынии - при том, что из-за тяжелых экономических условий, царивших во многих районах российской черты оседлости, наблюдался заметный приток эмигрантов из России в Румынию.

Луч надежды для евреев этой страны забрезжил в 1878 году с утверждением Берлинского трактата, одна из статей которого гласила: "В Румынии различие религиозных верований и исповеданий не может послужить поводом к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользования правами гражданскими и политическими, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и отличиям или до отправления различных свободных занятий и ремесел в какой-либо местности. Свобода и внешнее отправление всякого богослужения обеспечиваются как за всеми уроженцами Румынского государства, так и за иностранцами, и никакие стеснения не могут быть делаемы в иерархическом устройстве различных религиозных общин".

Данное требование глубоко оскорбило Кароля I, и тот, несмотря на настойчивые советы своего берлинского родственника Вильгельма I, императора Германии, упорно отказывался предоставить евреям Румынии гражданское равноправие. Особенный ужас у короля вызывала перспектива предоставления румынским евреям права владеть землей. Вскоре, однако, король убедился в том, что европейские державы не требуют от него реального равноправия для евреев и что они готовы удовлетвориться символическими уступками в связи с Берлинским трактатом. Ему было дано понять, что необходимый объем уступок окажется совсем не велик, если Бухарест пойдет навстречу Берлину в вопросе о выкупе румынских железных дорог (подробный анализ данной коллизии содержится в статье "Еврейский вопрос", написанной в 1913 году Львом Троцким, тогда еще корреспондентом газеты "Киевская мысль" на Балканах). И действительно, в 1879 году дело обошлось показной "натурализацией" девятисот евреев, воевавших в составе румынской армии против турок в 1876-1878 гг. Далее, во весь тридцатипятилетний период до начала Первой мировой войны в Румынии было "натурализовано" (само это слово звучит издевательски по отношению к людям, большинство из которых жило на румынской земле во многих поколениях) еще несколько сотен евреев, которым гражданство предоставлялось на основании т.н. "индивидуальных законов".

Слева направо: Румыния в границах 1881-1918 гг., картина Антона фон Вернера "Берлинский конгресс"

Остальные евреи, свыше 99 процентов румынской еврейской общины, так и не получили гражданства в своей стране. В то же время в Румынии вводились сотни исключительных законов для иностранцев, к числу которых власти относили всех "ненатурализованных" ими евреев. Эти законы не раз использовались для депортации тех представителей румынского еврейства, которые решались требовать равноправия для своего народа. В 1886 году в Румынии при поддержке правительства был созван Международный антисемитский конгресс; в 1895 году в стране был основан Антисемитский союз, в который вошли многие представители местной элиты, включая членов правительства. Три года спустя прямым следствием его деятельности стал очередной кровавый погром в Яссах, а еще два года спустя погрому подверглась еврейская община в Дранченах. Следующая волна погромов в Румынии была связана с крестьянским восстанием 1907 года.

В 1913 году Румыния, бывшая на стороне победителей во Второй балканской войне, сумела расширить свою территорию за счет отвоеванной у Болгарии Южной Добруджи, но главный приз Румыния получила с завершением Первой мировой войны, хотя и была разгромлена уже к концу 1916 года - через четыре месяца после того, как она, преодолев двухлетние колебания, вступила в войну на стороне Антанты. Румынское наступление в венгерской Трансильвании было остановлено, после чего перешедшие в контрнаступление войска Центральных держав выбили румынские силы из Добруджи, Валахии и Бухареста. В этих условиях румынский король и правительство переехали в Яссы, и от полного разгрома Румынию спасла Россия, создавшая из трех своих армий Румынский фронт под командованием генерала Владимира Сахарова. Его силами австро-венгерское наступление было остановлено на реке Сирет, но в 1917 году разложение русской армии под влиянием революционных событий в Петрограде и затем выход России из войны оставили Румынию в изоляции и заставили ее заключить сначала Фокшанское перемирие с Центральными державами, а затем и Бухарестский мирный договор (май 1918 года).

Румыния вновь вступила в войну 10 ноября 1918 года, уже после того, как Антанта добилась победы на Западном фронте, и, несмотря на факт заключения ею сепаратного мира, была щедро вознаграждена союзниками: к ней отошли венгерская Трансильвания, австрийская Буковина и русская Бессарабия. Благодаря этим дарам территория страны увеличилась вдвое, а население - в два с половиной раза, однако Румыния оказалась теперь полиэтническим государством, в котором более трети населения приходилось на долю крупных национальных меньшинств: венгров, евреев, немцев, русинов, болгар. С точки зрения румынских властей нежелательными были все эти группы, но - в существенно разной степени. С наибольшей настороженностью в Румынии относились к венграм, которых в одной только Трансильвании насчитывалось более полутора миллиона человек, с наименьшей терпимостью - к евреям, численность которых в новых румынских границах составила около 800 тысяч человек, так что Румыния оказалась второй после Польши (и не считая СССР) европейской страной по численности своего еврейского населения.

Слева направо: Румыния (синим) и ее территориальные обретения в результате Первой мировой войны за счет Венгрии, Австрии и России;

марш румынских войск в Трансильвании, 1919 г.

Многие из румынских евреев, примерно 330 тысяч человек, пользовались до мировой войны всеми гражданскими правами в Австро-Венгерской империи. Данное обстоятельство, вместе с нежеланием Бухареста осложнять свои отношения со странами Западной Европы, вынудило румынское правительство предоставить формальное равноправие евреям в 1923 году.

В новых условиях румынский антисемитизм заявил о себе в сфере негласного сдерживания и культурной политики: евреи, за редкими исключениями, не допускались на государственную службу, университетские кафедры, в офицерский корпус, на судебные должности. В стране активно действовали антисемитские партии; деятельность студенческого антисемитского движения финансировалось министерством внутренних дел. В университете Клужа, а затем и в университетах Бухареста, Черновцов и Ясс для еврейских студентов была фактически введена процентная норма. Во многих районах страны случались вспышки направленного против евреев насилия, в которых особая роль принадлежала террористическим группам, создававшимся румынскими студентами под более или менее благожелательным присмотром властей. Совершаемые ими убийства, как правило, оставались безнаказанными.

* * *

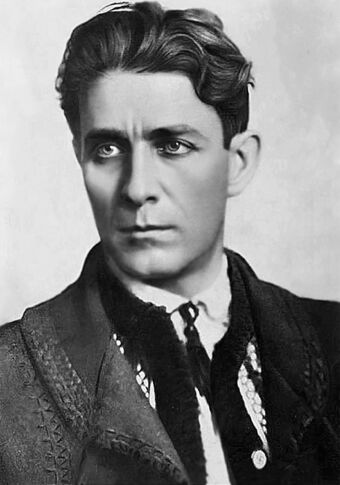

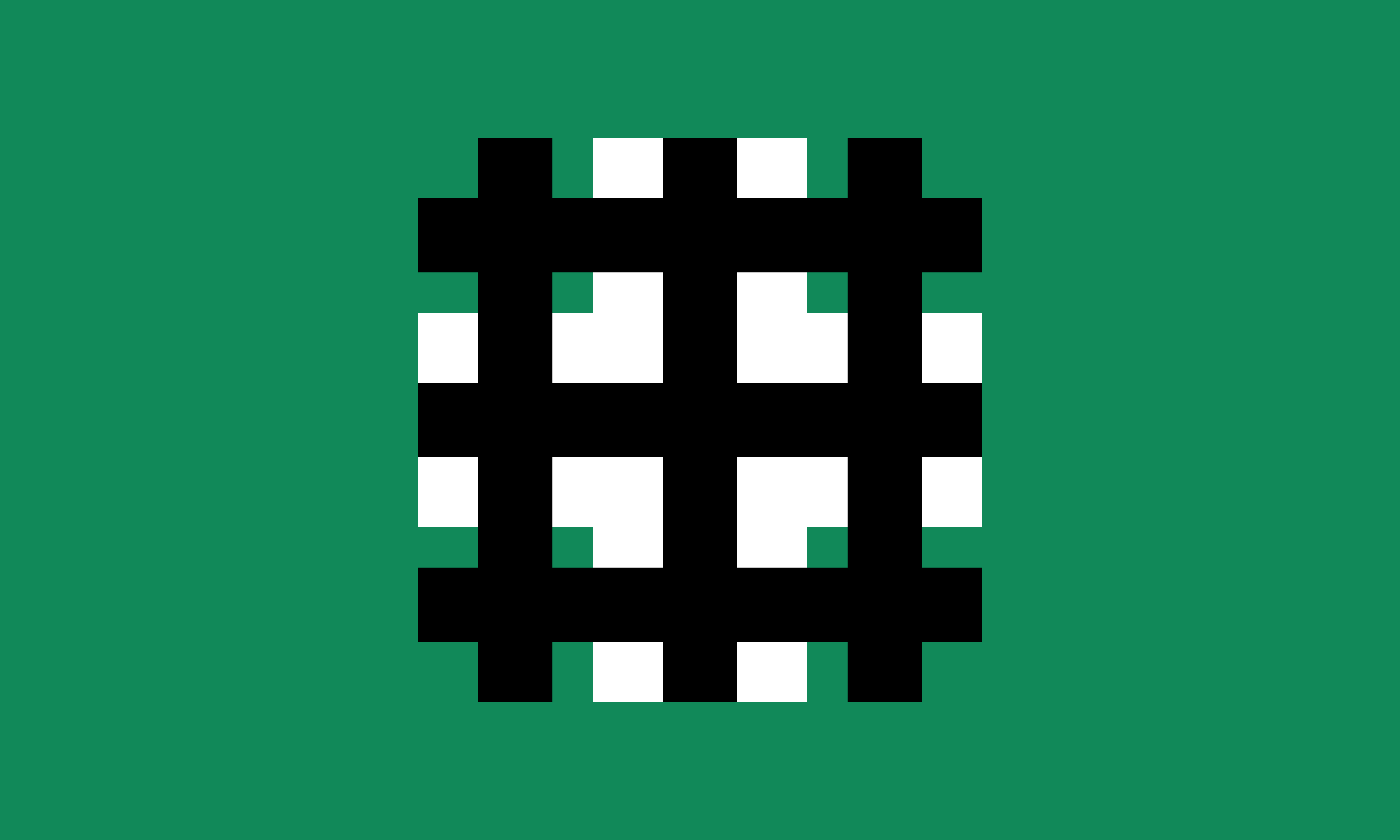

В июле 1927 года активист антисемитского студенческого движения Корнелиу Зеля Кодряну создал организацию орденского типа "Легион Михаила Архангела" (Legiunea Arhanghelul Mihail), в идеологии которой румынский ультранационализм сочетался с православным мистицизмом, радикальным антисемитизмом и последовательным антикоммунизмом. Вскоре при этой организации была создана военизированная структура под названием "Железная гвардия" (Garda de Fier), использовавшая в свой символике тройной крест в виде тюремной решетки и темно-зеленый цвет. В 1935 году "Легион" сменил название и стал партией "Всё для Отечества" (Totul pentru Ţară), но его сторонников по-прежнему называли легионерами, железногвардейцами или зеленорубашечниками.

Сегодня в немалой мере утрачено ощущение популярности фашистских идей в межвоенной Европе и, в частности, их популярности в интеллектуальных кругах. Помимо этого общего факта, следует учитывать и то, что в Румынии фашистское движение выделялось в сравнении с другими европейскими странами как по признаку своей особенной близости к нацизму, так и по масштабам поддержки, на которую оно опиралось в обществе. Лишь отметив для себя эти факты, современный читатель приблизится к осознанию того, насколько глубоким было влияние Кодряну на румынскую интеллигенцию.

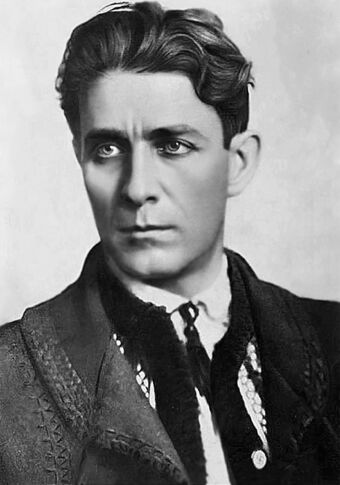

Слева направо: Корнелиу Зеля Кодряну, легионеры вокруг своего лидера, флаг "Железной гвардии"

К числу активных сторонников созданной им "Железной гвардии" принадлежали знаменитый религиовед Мирча Элиаде, мыслитель-эссеист Эмил Чоран, социолог Мирча Вулканеску, философ, поэт и писатель Константин Нойка, поэт Раду Джир (Деметреcку), композитор Ион Мынзату, литературный критик Василе Ловинеску, математик и поэт Ион Барбу, писатель Секстил Пускарю, директор Бухарестского национального театра Арсавир Актерян и многие другие представители идейного направления, получившего название "Молодое поколение". Эта интеллектуальная группа впервые заявила о себе всё в том же 1927 году, с публикацией в журнале "Кувынтул" двенадцати очерков Элиаде под общим названием "Духовный путь" и его же "Писем к провинциалу", и в начале тридцатых годов уже не оставалось сомнений в том, что "Молодое поколение" является безальтернативным лидером культурного процесса в Румынии. Все принадлежавшие к данному направлению авторы находились под сильнейшим влиянием профессора философии Нае Ионеску, главного редактора журнала "Кувынтул".

К указанной группе, вовсе не однородной на раннем этапе, принадлежал и драматург Эуджен Ионеску, снискавший позже широчайшую известность как Эжен Ионеско. От прямого самоотождествления с румынским фашизмом Ионеско удерживало еврейское происхождение его матери, но он был, тем не менее, тесно связан с такими откровенными нацистами, как Элиаде и Чоран. Сам он уточнял в одном из своих интервью уже в шестидесятые годы:

"Факультетская профессура, студенты, интеллигенты - все они, один за другим, становились нацистами, бойцами "Железной гвардии". Сначала, конечно же, нацистами они не были. Нас собралось тогда человек пятнадцать, кто обсуждал, искал аргументы в противовес их утверждениям. Это было нелегко: доктрина была нацисткой, биология нацистской, этнология нацистской, социология тоже нацистской. Да к тому же еще лавины выступлений и речей, конференции, эссе, статьи в газетах и т.д., всевозможные цитатники, столь же примитивно-упрощенные, что и нынешние, китайские и всякие другие".

В своем самом известном произведении, изданном в 1958 году, Эжен Ионеско описал этот социо-культурный процесс как превращение жителей провинциального города в яростных носорогов (профессор Нае Ионеску выведен в пьесе под именем Логика). О собственных переживаниях в предвоенные годы автор пьесы достаточно откровенно поведал словами ее главного действующего лица Беранже: "Как мне хотелось бы обладать этой жесткой шкурой, этим восхитительным темно-зеленым окрасом, такой изумительно приличной наготой - без единого волоска, - как у них! Их песнопения несколько грубоваты, но в них есть шарм, определенный шарм! Если бы я мог поступать как они!... А, а, брр! Нет, не то... Не удается мне реветь. Увы, я чудовище, я чудовище. Нет, никогда не стать мне носорогом".

Устойчивый рост антисемитских настроений в румынском обществе, прямая институализация антисемитизма в тридцатые годы через множество направленных против евреев законов и, наконец, кардинальная активизация антисемитской риторики и социальной практики с заключением в марте 1939 года экономического договора между Румынией и нацистской Германией - все эти факторы объективно вели к изоляции еврейских интеллектуалов в Румынии, ощущавших в ранний период свою принадлежность к "Молодому поколению". Одним из них был прозаик, драматург и эссеист Михаил Себастьян, отразивший в своих дневниках процесс нацификации румынской культурной элиты. Рядом с ним может быть упомянут и Эжен Ионеско, как бы мало значения он ни придавал своим еврейским корням. Впрочем, остававшихся у него связей с "носорогами" хватило для того, чтобы в решающий момент он оказался не в расстрельной яме в Транснистрии, а на посту атташе по культуре при румынском посольстве в Виши.

Слева направо: Мирча Элиаде, Эмил Чоран, Нае Ионеску, обложка книги Александры Ленель-Лавастин

Не имея возможности подробно остановиться на отношении румынской интеллектуальной элиты к "Железной гвардии", укажем, что данной теме посвящена книга французского историка и журналиста Александры Ленель-Лавастин "Забытый фашизм", вышедшая в 2007 году в переводе на русский язык. Отметим также, что по окончании Второй мировой войны ряд представителей румынского "Молодого поколения", твердо выступавших в поддержку легионерского движения Кодряну и антисемитской политики своего правительства, оказались в эмиграции и снискали общеевропейскую известность. Одни из них, как Чоран, тщательно избегали внимания к румынскому периоду своего прошлого. Другие, как Элиаде, цинично лгали о своем прошлом, стараясь обмануть в первую очередь еврейских интеллектуалов, с которыми они сблизились уже после войны (Гершом Шолем, Сол Беллоу и др.), чтобы затем использовать их доверчивость и моральную поддержку для укрепления своей репутации.

Врать было удобно, поскольку в условиях холодной войны западным исследователям были недоступны румынские архивы с хранившимися в них газетами и журналами, в которых будущие любимцы просвещенной Европы публиковали статьи о "разъедающем цивилизацию еврейском сифилисе", о "необходимых любому национальному организму мерах борьбы с еврейством", о "дегенеративной природе либерально-демократического духа", о "священной миссии Гитлера" и о грядущем в случае его поражения "нашествии азиатских орд".

Наряду с недоступностью архивов, сказывалась и высокая политическая востребованность восточноевропейских интеллектуалов, которые, находясь в эмиграции, выступали с критикой коммунизма, теперь уже с либеральных позиций, и символизировали "несломленный дух" своих стран. Копаться в их прошлом было не с руки: ведь там, наряду с антикоммунизмом, могли обнаружиться и другие ароматы из составленного Кодряну букета. Ионеско ни словом не выдал своих парижских друзей, бывших в тридцатые и сороковые годы восторженными пропагандистами нацизма. И если со стороны прозревших левых интеллектуалов в начале пятидесятых годов последовало несколько публичных заявлений, отразивших их разрыв со сталинизмом (сборник "Бог, потерпевший крах", памфлет "Порабощенный разум" и др.), то со стороны румынских фашистов ничего подобного этим шагам предпринято не было.

Окончание следует

"Вести", 23 июня 2016

Ясский погром и предпосылки Холокоста в Румынии

Дов Конторер

Семьдесят пять лет назад, 22 июня 1941 года, с началом войны против СССР, антисемитская политика нацистской Германии вступила в стадию систематического истребления еврейского населения оккупированных стран, с последующим распространением этой практики на саму Германию и союзные ей государства. От менее радикальных планов "решения еврейского вопроса" нацисты отказались осенью 1940 года, окончательно уяснив для себя, что в условиях британского контроля над Суэцким каналом и Южной Африкой идея переселения евреев Европы на остров Мадагаскар нереальна. Еще раньше, в апреле, руководство Третьего рейха отказалось от плана сосредоточения всех евреев Европы в т.н. Люблинской резервации (Judenreservat). Как следствие, во второй половине 1940 года в документах руководимой Адольфом Эйхманом группы в РСХА стало обычным упоминание о "несомненно близящемся окончательном решении еврейского вопроса".

Полная ясность в связи с этим возникла 18 декабря 1940 года, когда Гитлер утвердил план операции "Барбаросса", работа над которым началась по его указанию в немецких штабах вскоре после разгрома Франции. Большая война на востоке открывала перед нацистами возможность физически уничтожить европейских евреев, и именно это позволило чутким к данному аспекту проблемы гестаповцам заблаговременно ввести в оборот термин Endlösung der Judenfrage.

Помимо общей концепции "окончательного решения", к моменту вторжения в Советский Союз у немцев были уже и конкретные инструменты для достижения указанной цели: четыре целевые группы полиции безопасности и СД численностью от 600 до 990 человек каждая. Эти айнзацгруппы, развернутые в оперативном тылу сил вторжения, должны были продвигаться вместе с войсками на восток, осуществляя и организуя уничтожение еврейского населения, советского актива, любых непокорных элементов, заложников и т.п.: айнзацгруппа А - в полосе наступления группы армий "Север" в Прибалтике и северо-западных районах России; айнзацгруппа В - в полосе наступления группы армий "Центр" в Белоруссии и центральной России; айнзацгруппы С и D - в полосе наступления группы армий "Юг" и двух приданных ей румынских армий, причем первая из указанных айнзацгрупп предназначалась для проведения карательных операций в северной и центральной Украине, вторая - в Бессарабии (основная часть советской Молдавии), Южной Украине и Крыму.

Как ни странно, несмотря на все эти приготовления, в самый ранний период войны против СССР максимальный темп в осуществлении массовых акций по уничтожению еврейского населения первыми взяли не немцы, а румыны. 28 июня 1941 года в городе Яссы начался трехдневный погром, осуществлявшийся силами румынской армии и полиции по прямому указанию Иона Антонеску, при активном участии местного населения. В ходе кровавой расправы в Яссах было убито 13266 евреев. Таковы официальные данные, оглашенные в 1946 году в ходе судебного процесса над организаторами Ясского погрома.

К подготовке этого процесса румынское правительство было вынуждено приступить вскоре после того, как в августе 1944 года успешное развитие Ясско-Кишиневской операции Красной армии заставило Румынию произвести смену правительства, объявить о разрыве с нацистской Германией и присоединении к антигитлеровской коалиции. По результатам состоявшегося в Бухаресте суда около полусотни румынских чиновников и военных, включая мэра города Яссы и префекта Ясского уезда, были приговорены к заключению с каторжными работами сроком от пяти лет до пожизненного. Тогда же был вынесен смертный приговор маршалу Иону Антонеску, его однофамильцу и заместителю Михаю Антонеску, министру внутренних дел Константину Василиу и губернатору Транснистрии Георге Алексяну.

Десять лет назад, уже в контексте производимой многими восточноевропейскими странами ревизии исторической памяти о Второй мировой войне, результаты этого процесса были пересмотрены Апелляционным судом Бухареста, снявшим с расстрелянных обвинение в преступлениях против мира на том основании, что война против СССР носила для Румынии "превентивно-оборонительный характер", однако в мае 2008 года румынский Верховный суд был вынужден отменить это решение.

Согласно поименным спискам ясской еврейской общины, во время трехдневного погрома в июне 1941 года и сразу же после него, в ходе депортации из города еврейского населения, погибло не менее 14850 человек. Наконец, в послевоенных показаниях подполковника Траяна Борческу, сотрудника румынской военной контрразведки, прикомандированного в апреле 1941 года к южному директорату Специальной службы информации (Serviciului Special de Informații, SSI), говорилось, что в ходе Ясского погрома и сразу же после него вблизи города Яссы было убито около двадцати тысяч евреев.

Таким образом, в историю Холокоста Ясский погром вошел как одна из первых и наиболее массовых акций по организованному истреблению еврейского населения. Ни в Литве, ни на Украине действия немецких айнзатцгрупп, осуществлявшиеся при активном участии местных коллаборационистов, еще не приобрели в июне 1941 года столь массового характера. Число убитых в каждой из проводившихся ими акций исчислялось в то время сотнями человек, как, например, при расстрелах евреев в литовской Кретинге 24 июня и в Белостоке (ныне на территории Польши) в первых числах июля.

Жертвами знаменитых Львовских погромов в первые дни оккупации (30 июня - 2 июля) и в т.н. "петлюровские дни" (25-27 июля) уже стали свыше шести тысяч евреев, но даже самый ранний из этих погромов начался двумя днями позже кровавой расправы над евреями в Яссах. И если опережение по датам еще может считаться случайностью, безусловно показательным фактом является то, что Ясский погром был единственной в тот период расправой подобного рода вне зоны немецкой оккупации. Более того, местом первого массового убийства евреев не стала и зона румынской оккупации в СССР, где военные преступления могли быть укрыты "туманом войны". Расположенный у границы с советской Молдавией город Яссы находился на суверенной территории Румынии, в ее гражданском правовом поле.

* * *

Поводом для погрома стало обвинение евреев в том, что они помогают высадившимся вблизи Ясс советским парашютистам, но, во-первых, никакого советского десанта в июне 1941 года в данном районе не было и, во-вторых, подготовка к погрому началась за несколько дней до того, как он разразился: дома христиан помечались крестиками, еврейских мужчин вынудили рыть большие канавы на еврейском кладбище, солдаты и жандармы обыскивали дома евреев "в поисках доказательств".

Еще до вторжения немецких и румынских войск на территорию СССР около 40 тысяч евреев были депортированы из сельской местности в приграничной зоне Румынии. Эти действия согласовывались с немецкой стороной через Густава Рихтера, сотрудника возглавлявшегося Эйхманом отдела РСХА, прикомандированного в апреле 1941 года к посольству Германии в Бухаресте. Тогда же, в апреле, премьер-министр Антонеску, взявший себе титул кондукэтора (по аналогии с фюрером, дуче и каудильо), объявил членам своего кабинета: "Я предоставляю полную свободу действий негодующей толпе, чтобы она их уничтожила. Я удалюсь в свою крепость, а когда ликвидация будет завершена, выйду оттуда и наведу порядок". Однако к июню настроение румынского диктатора изменилось, и он счел, что ситуация позволяет ему обойтись без "удаления в крепость".

Часть депортированных из сельских районов евреев оказалась в Яссах, в результате чего еврейское население города выросло с 36 до 51 тысячи человек. Ликвидация этого населения замышлялась как следующий этап антиеврейской политики Антонеску, который, узнав 12 июня от Гитлера о немецких планах "окончательного решения еврейского вопроса", сделал из услышанного вывод о том, что в сложившихся обстоятельствах он может позволить себе много больше того, что представлялось ему возможным в апреле. Основываясь на указаниях кондукэтора, его заместитель Михай Антонеску говорил в те дни своим подчиненным: "Я за принудительное выселение всего еврейского элемента Бессарабии и Буковины… Будьте беспощадны к ним. Я не знаю, как много веков пройдет, прежде чем румынский народ вновь получит такую свободу действий… Мы стали сейчас хозяевами на своей земле. Я беру на себя всю официальную ответственность и говорю вам: не оглядывайтесь на закон. Никаких формальностей, вам предоставлена полная свобода действий".

Массовые убийства осуществлялись как в самих Яссах, где вместе с солдатами и жандармами зверствовали местные студенты, ремесленники и торговцы, поощряемые агентами SSI, так и в процессе депортации. 29 июня 4330 евреев были загнаны в наглухо забитые вагоны двух поездов, один из которых отправился к станции Калараш, другой - к станции Тиргу-Фрумос. Поезда не спешили к пунктам своего назначения и фактически представляли собой душегубки на колесах: в страшной скученности и духоте, без еды и питья, находившиеся в них люди быстро вымирали. В ходи шестидневного путешествия от удушья, зноя и жажды умерло не менее 2650 человек, а из оставшихся в живых многие лишились рассудка.

Жертвы Ясского погрома

Здесь естественно спросить, почему Румыния так отличилась на старте геноцида и, с другой стороны, почему в последующий период она не пошла за Гитлером до конца в осуществлении планов "окончательного решения еврейского вопроса". Попытка разобраться в этом потребует от нас достаточно пространного исторического экскурса.

* * *

Процесс создания современного румынского государства начался на землях Объединенного княжества Валахии и Молдавии в 1859 году. Два года спустя новое государство, признавшее свой вассальный статус по отношению к Османской империи, было официально признано Портой, а его правитель Александру Ион Куза, бывший валахский князь, стал именоваться домнитором Объединенного княжества. Куза, выступивший за немедленное предоставление евреям гражданского равноправия, встретил сопротивление премьер-министра Когэлничану и боярской элиты. Развернутая противниками равноправия агитация нашла сочувствие в самых широких кругах румынского общества, решительно требовавших от правительства оставить в силе все антиеврейские ограничения и сохранить привилегии для румын. Это стало одной из причин дворцового переворота, в результате которого Куза лишился власти в феврале 1866 года. Новым домнитором Объединенного княжества был избран Карл, отпрыск немецкой династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов, взявший себе имя Кароль и ставший впоследствии королем Румынии.

Если у нового правителя и были мысли о предоставлении евреям равноправия (об этом вроде бы говорится в одном из его посланий французскому государственному деятелю Исааку Адольфу Кремье), румынское общество быстро и убедительно показало ему, чтó оно думает о планах такого рода. По всей стране проходили бурные демонстрации протеста, участники которых требовали от правительства оставить в силе ограничения для евреев. В Яссах, Бакэу, Олтенице, а затем и в Бухаресте антиеврейские выступления сопровождались кровавыми погромами. В ходе бухарестского погрома была разрушена Большая синагога и разграблен еврейский квартал, после чего парламент утвердил конституцию, лишавшую евреев права на получение румынского гражданства. Более того, в 1867 году евреи были изгнаны из деревень Валахии и Молдавии. Комиссии по депортации искали любые поводы для выселения евреев из Объединенного княжества, евреев обвинили в распространении холеры, в Яссах вновь разразился погром, в Галаце местные жители топили евреев в водах Дуная.

Прибывший в Бухарест британский финансист и общественный деятель Моше Монтефиоре добился от князя обещания прекратить погромы, но выполнять его Кароль не стал. Погромы прекратились лишь в 1872 году, после обращения правительства США к турецкому султану Абдул-Азизу. Последний, будучи верховным сюзереном Объединенного княжества, объявил, что поскольку Кароль не может собственными силами восстановить порядок в своей стране, это сделают за него турецкие войска. Данного предостережения оказалось достаточно, чтобы привести князя в чувство и остановить кровавую вакханалию на берегах Сирета и Дуная.

Слева направо: румынский король Кароль Первый, старая израильская купюра с изображением Моше Монтефиоре, султан Абдул-Азиз

Объединенное княжество было преобразовано в Королевство Румыния в 1881 году. К тому времени его территория включала, помимо Валахии и Молдовии, также и Добруджу, завоеванную Россией у Турции и переданную ей Румынии по Сан-Стефанскому договору (1878) в обмен на часть Бессарабии. Другая часть будущей Румынии, Трансильвания, еще находилась в то время в составе Австро-Венгерской империи. Еврейское население страны, насчитывавшее к началу восьмидесятых годов XIX века порядка 240 тысяч человек, по-прежнему оставалось совершенно бесправным. Даже в царской России ограниченное в правах еврейское население ощущало себя в то время намного свободнее, чем в Румынии - при том, что из-за тяжелых экономических условий, царивших во многих районах российской черты оседлости, наблюдался заметный приток эмигрантов из России в Румынию.

Луч надежды для евреев этой страны забрезжил в 1878 году с утверждением Берлинского трактата, одна из статей которого гласила: "В Румынии различие религиозных верований и исповеданий не может послужить поводом к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользования правами гражданскими и политическими, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и отличиям или до отправления различных свободных занятий и ремесел в какой-либо местности. Свобода и внешнее отправление всякого богослужения обеспечиваются как за всеми уроженцами Румынского государства, так и за иностранцами, и никакие стеснения не могут быть делаемы в иерархическом устройстве различных религиозных общин".

Данное требование глубоко оскорбило Кароля I, и тот, несмотря на настойчивые советы своего берлинского родственника Вильгельма I, императора Германии, упорно отказывался предоставить евреям Румынии гражданское равноправие. Особенный ужас у короля вызывала перспектива предоставления румынским евреям права владеть землей. Вскоре, однако, король убедился в том, что европейские державы не требуют от него реального равноправия для евреев и что они готовы удовлетвориться символическими уступками в связи с Берлинским трактатом. Ему было дано понять, что необходимый объем уступок окажется совсем не велик, если Бухарест пойдет навстречу Берлину в вопросе о выкупе румынских железных дорог (подробный анализ данной коллизии содержится в статье "Еврейский вопрос", написанной в 1913 году Львом Троцким, тогда еще корреспондентом газеты "Киевская мысль" на Балканах). И действительно, в 1879 году дело обошлось показной "натурализацией" девятисот евреев, воевавших в составе румынской армии против турок в 1876-1878 гг. Далее, во весь тридцатипятилетний период до начала Первой мировой войны в Румынии было "натурализовано" (само это слово звучит издевательски по отношению к людям, большинство из которых жило на румынской земле во многих поколениях) еще несколько сотен евреев, которым гражданство предоставлялось на основании т.н. "индивидуальных законов".

Слева направо: Румыния в границах 1881-1918 гг., картина Антона фон Вернера "Берлинский конгресс"

Остальные евреи, свыше 99 процентов румынской еврейской общины, так и не получили гражданства в своей стране. В то же время в Румынии вводились сотни исключительных законов для иностранцев, к числу которых власти относили всех "ненатурализованных" ими евреев. Эти законы не раз использовались для депортации тех представителей румынского еврейства, которые решались требовать равноправия для своего народа. В 1886 году в Румынии при поддержке правительства был созван Международный антисемитский конгресс; в 1895 году в стране был основан Антисемитский союз, в который вошли многие представители местной элиты, включая членов правительства. Три года спустя прямым следствием его деятельности стал очередной кровавый погром в Яссах, а еще два года спустя погрому подверглась еврейская община в Дранченах. Следующая волна погромов в Румынии была связана с крестьянским восстанием 1907 года.

В 1913 году Румыния, бывшая на стороне победителей во Второй балканской войне, сумела расширить свою территорию за счет отвоеванной у Болгарии Южной Добруджи, но главный приз Румыния получила с завершением Первой мировой войны, хотя и была разгромлена уже к концу 1916 года - через четыре месяца после того, как она, преодолев двухлетние колебания, вступила в войну на стороне Антанты. Румынское наступление в венгерской Трансильвании было остановлено, после чего перешедшие в контрнаступление войска Центральных держав выбили румынские силы из Добруджи, Валахии и Бухареста. В этих условиях румынский король и правительство переехали в Яссы, и от полного разгрома Румынию спасла Россия, создавшая из трех своих армий Румынский фронт под командованием генерала Владимира Сахарова. Его силами австро-венгерское наступление было остановлено на реке Сирет, но в 1917 году разложение русской армии под влиянием революционных событий в Петрограде и затем выход России из войны оставили Румынию в изоляции и заставили ее заключить сначала Фокшанское перемирие с Центральными державами, а затем и Бухарестский мирный договор (май 1918 года).

Румыния вновь вступила в войну 10 ноября 1918 года, уже после того, как Антанта добилась победы на Западном фронте, и, несмотря на факт заключения ею сепаратного мира, была щедро вознаграждена союзниками: к ней отошли венгерская Трансильвания, австрийская Буковина и русская Бессарабия. Благодаря этим дарам территория страны увеличилась вдвое, а население - в два с половиной раза, однако Румыния оказалась теперь полиэтническим государством, в котором более трети населения приходилось на долю крупных национальных меньшинств: венгров, евреев, немцев, русинов, болгар. С точки зрения румынских властей нежелательными были все эти группы, но - в существенно разной степени. С наибольшей настороженностью в Румынии относились к венграм, которых в одной только Трансильвании насчитывалось более полутора миллиона человек, с наименьшей терпимостью - к евреям, численность которых в новых румынских границах составила около 800 тысяч человек, так что Румыния оказалась второй после Польши (и не считая СССР) европейской страной по численности своего еврейского населения.

Слева направо: Румыния (синим) и ее территориальные обретения в результате Первой мировой войны за счет Венгрии, Австрии и России;

марш румынских войск в Трансильвании, 1919 г.

Многие из румынских евреев, примерно 330 тысяч человек, пользовались до мировой войны всеми гражданскими правами в Австро-Венгерской империи. Данное обстоятельство, вместе с нежеланием Бухареста осложнять свои отношения со странами Западной Европы, вынудило румынское правительство предоставить формальное равноправие евреям в 1923 году.

В новых условиях румынский антисемитизм заявил о себе в сфере негласного сдерживания и культурной политики: евреи, за редкими исключениями, не допускались на государственную службу, университетские кафедры, в офицерский корпус, на судебные должности. В стране активно действовали антисемитские партии; деятельность студенческого антисемитского движения финансировалось министерством внутренних дел. В университете Клужа, а затем и в университетах Бухареста, Черновцов и Ясс для еврейских студентов была фактически введена процентная норма. Во многих районах страны случались вспышки направленного против евреев насилия, в которых особая роль принадлежала террористическим группам, создававшимся румынскими студентами под более или менее благожелательным присмотром властей. Совершаемые ими убийства, как правило, оставались безнаказанными.

* * *

В июле 1927 года активист антисемитского студенческого движения Корнелиу Зеля Кодряну создал организацию орденского типа "Легион Михаила Архангела" (Legiunea Arhanghelul Mihail), в идеологии которой румынский ультранационализм сочетался с православным мистицизмом, радикальным антисемитизмом и последовательным антикоммунизмом. Вскоре при этой организации была создана военизированная структура под названием "Железная гвардия" (Garda de Fier), использовавшая в свой символике тройной крест в виде тюремной решетки и темно-зеленый цвет. В 1935 году "Легион" сменил название и стал партией "Всё для Отечества" (Totul pentru Ţară), но его сторонников по-прежнему называли легионерами, железногвардейцами или зеленорубашечниками.

Сегодня в немалой мере утрачено ощущение популярности фашистских идей в межвоенной Европе и, в частности, их популярности в интеллектуальных кругах. Помимо этого общего факта, следует учитывать и то, что в Румынии фашистское движение выделялось в сравнении с другими европейскими странами как по признаку своей особенной близости к нацизму, так и по масштабам поддержки, на которую оно опиралось в обществе. Лишь отметив для себя эти факты, современный читатель приблизится к осознанию того, насколько глубоким было влияние Кодряну на румынскую интеллигенцию.

Слева направо: Корнелиу Зеля Кодряну, легионеры вокруг своего лидера, флаг "Железной гвардии"

К числу активных сторонников созданной им "Железной гвардии" принадлежали знаменитый религиовед Мирча Элиаде, мыслитель-эссеист Эмил Чоран, социолог Мирча Вулканеску, философ, поэт и писатель Константин Нойка, поэт Раду Джир (Деметреcку), композитор Ион Мынзату, литературный критик Василе Ловинеску, математик и поэт Ион Барбу, писатель Секстил Пускарю, директор Бухарестского национального театра Арсавир Актерян и многие другие представители идейного направления, получившего название "Молодое поколение". Эта интеллектуальная группа впервые заявила о себе всё в том же 1927 году, с публикацией в журнале "Кувынтул" двенадцати очерков Элиаде под общим названием "Духовный путь" и его же "Писем к провинциалу", и в начале тридцатых годов уже не оставалось сомнений в том, что "Молодое поколение" является безальтернативным лидером культурного процесса в Румынии. Все принадлежавшие к данному направлению авторы находились под сильнейшим влиянием профессора философии Нае Ионеску, главного редактора журнала "Кувынтул".

К указанной группе, вовсе не однородной на раннем этапе, принадлежал и драматург Эуджен Ионеску, снискавший позже широчайшую известность как Эжен Ионеско. От прямого самоотождествления с румынским фашизмом Ионеско удерживало еврейское происхождение его матери, но он был, тем не менее, тесно связан с такими откровенными нацистами, как Элиаде и Чоран. Сам он уточнял в одном из своих интервью уже в шестидесятые годы:

"Факультетская профессура, студенты, интеллигенты - все они, один за другим, становились нацистами, бойцами "Железной гвардии". Сначала, конечно же, нацистами они не были. Нас собралось тогда человек пятнадцать, кто обсуждал, искал аргументы в противовес их утверждениям. Это было нелегко: доктрина была нацисткой, биология нацистской, этнология нацистской, социология тоже нацистской. Да к тому же еще лавины выступлений и речей, конференции, эссе, статьи в газетах и т.д., всевозможные цитатники, столь же примитивно-упрощенные, что и нынешние, китайские и всякие другие".

В своем самом известном произведении, изданном в 1958 году, Эжен Ионеско описал этот социо-культурный процесс как превращение жителей провинциального города в яростных носорогов (профессор Нае Ионеску выведен в пьесе под именем Логика). О собственных переживаниях в предвоенные годы автор пьесы достаточно откровенно поведал словами ее главного действующего лица Беранже: "Как мне хотелось бы обладать этой жесткой шкурой, этим восхитительным темно-зеленым окрасом, такой изумительно приличной наготой - без единого волоска, - как у них! Их песнопения несколько грубоваты, но в них есть шарм, определенный шарм! Если бы я мог поступать как они!... А, а, брр! Нет, не то... Не удается мне реветь. Увы, я чудовище, я чудовище. Нет, никогда не стать мне носорогом".

Устойчивый рост антисемитских настроений в румынском обществе, прямая институализация антисемитизма в тридцатые годы через множество направленных против евреев законов и, наконец, кардинальная активизация антисемитской риторики и социальной практики с заключением в марте 1939 года экономического договора между Румынией и нацистской Германией - все эти факторы объективно вели к изоляции еврейских интеллектуалов в Румынии, ощущавших в ранний период свою принадлежность к "Молодому поколению". Одним из них был прозаик, драматург и эссеист Михаил Себастьян, отразивший в своих дневниках процесс нацификации румынской культурной элиты. Рядом с ним может быть упомянут и Эжен Ионеско, как бы мало значения он ни придавал своим еврейским корням. Впрочем, остававшихся у него связей с "носорогами" хватило для того, чтобы в решающий момент он оказался не в расстрельной яме в Транснистрии, а на посту атташе по культуре при румынском посольстве в Виши.

Слева направо: Мирча Элиаде, Эмил Чоран, Нае Ионеску, обложка книги Александры Ленель-Лавастин

Не имея возможности подробно остановиться на отношении румынской интеллектуальной элиты к "Железной гвардии", укажем, что данной теме посвящена книга французского историка и журналиста Александры Ленель-Лавастин "Забытый фашизм", вышедшая в 2007 году в переводе на русский язык. Отметим также, что по окончании Второй мировой войны ряд представителей румынского "Молодого поколения", твердо выступавших в поддержку легионерского движения Кодряну и антисемитской политики своего правительства, оказались в эмиграции и снискали общеевропейскую известность. Одни из них, как Чоран, тщательно избегали внимания к румынскому периоду своего прошлого. Другие, как Элиаде, цинично лгали о своем прошлом, стараясь обмануть в первую очередь еврейских интеллектуалов, с которыми они сблизились уже после войны (Гершом Шолем, Сол Беллоу и др.), чтобы затем использовать их доверчивость и моральную поддержку для укрепления своей репутации.

Врать было удобно, поскольку в условиях холодной войны западным исследователям были недоступны румынские архивы с хранившимися в них газетами и журналами, в которых будущие любимцы просвещенной Европы публиковали статьи о "разъедающем цивилизацию еврейском сифилисе", о "необходимых любому национальному организму мерах борьбы с еврейством", о "дегенеративной природе либерально-демократического духа", о "священной миссии Гитлера" и о грядущем в случае его поражения "нашествии азиатских орд".

Наряду с недоступностью архивов, сказывалась и высокая политическая востребованность восточноевропейских интеллектуалов, которые, находясь в эмиграции, выступали с критикой коммунизма, теперь уже с либеральных позиций, и символизировали "несломленный дух" своих стран. Копаться в их прошлом было не с руки: ведь там, наряду с антикоммунизмом, могли обнаружиться и другие ароматы из составленного Кодряну букета. Ионеско ни словом не выдал своих парижских друзей, бывших в тридцатые и сороковые годы восторженными пропагандистами нацизма. И если со стороны прозревших левых интеллектуалов в начале пятидесятых годов последовало несколько публичных заявлений, отразивших их разрыв со сталинизмом (сборник "Бог, потерпевший крах", памфлет "Порабощенный разум" и др.), то со стороны румынских фашистов ничего подобного этим шагам предпринято не было.

Окончание следует

"Вести", 23 июня 2016