Камо грядеши-2: Точка сингулярности.

Пессимист - это информированный оптимист. Начало здесь.

Так почему же мир-системный анализ (МСА) с тревогой смотрит в будущее?

Как уже говорилось, на некоторые процессы, происходящие в мире, стало возможно взглянуть только на общепланетарном уровне. И даже построить математические модели, которые не только описали историческую ретроспективу и сегодняшнее положение вещей, но и позволили взглянуть на то, как эти модели будут выглядеть в будущем. Причём именно модели будущего были основной задачей нарождающегося МСА:

В начале 70-х годов по предложению Римского Клуба Джей Форрестер применил разработанную им методику моделирования на ЭВМ к мировой проблематике. Результаты исследования были опубликованы в книге «Мировая динамика» (1971), в ней говорилось, что дальнейшее развитие человечества на физически ограниченной планете Земля приведет к экологической катастрофе в 20-х годах следующего столетия. Проект Д.Медоуза (en) «Пределы роста» (1972) - первый доклад Римскому клубу, завершил исследование Форрестера.

Не смотря на то, что модель, представленная Д.Медоузом вызвала критику, и в последствии признана несовершенной, тем не менее, этот доклад клуба вызвал тектонические подвижки в идеологии подхода к демографическому вопросу. Например, именно после этого доклада ассоциация американских психологов признала гомосексуалистов психически нормальными людьми.

Этот доклад и сегодня будоражит души широкому спектру общественного мнения: от правых консерваторов до ультра-левых радикалов. И каждый находит в нём свою изюминку. Хотя изначально речь шла о простых вещах, что если демография так и будет развиваться по гиперболическому закону, то в определённый момент времени она достигнет несущего порога планеты, после которого последует сокрушительная мальтузианская катастрофа. Во-вторых, даже если принять то условие, что технологии тоже будут стремительно развиваться, и это позволит увеличить несущую способность земли - гиперболический рост населения, рано или поздно, поставит ситуацию перед таким фактом, что за незначительный отрезок времени - рост населения увеличиться до бесконечности. В замкнутой биосфере земли такое развитие событий просто не возможно. Учёные называют такое положение вещей: точкой сингулярности, когда за непродолжительно короткое время - процесс уходит в бесконечность, и объявили, что в этой точке - развитие системы должно кардинально изменить своё направление.

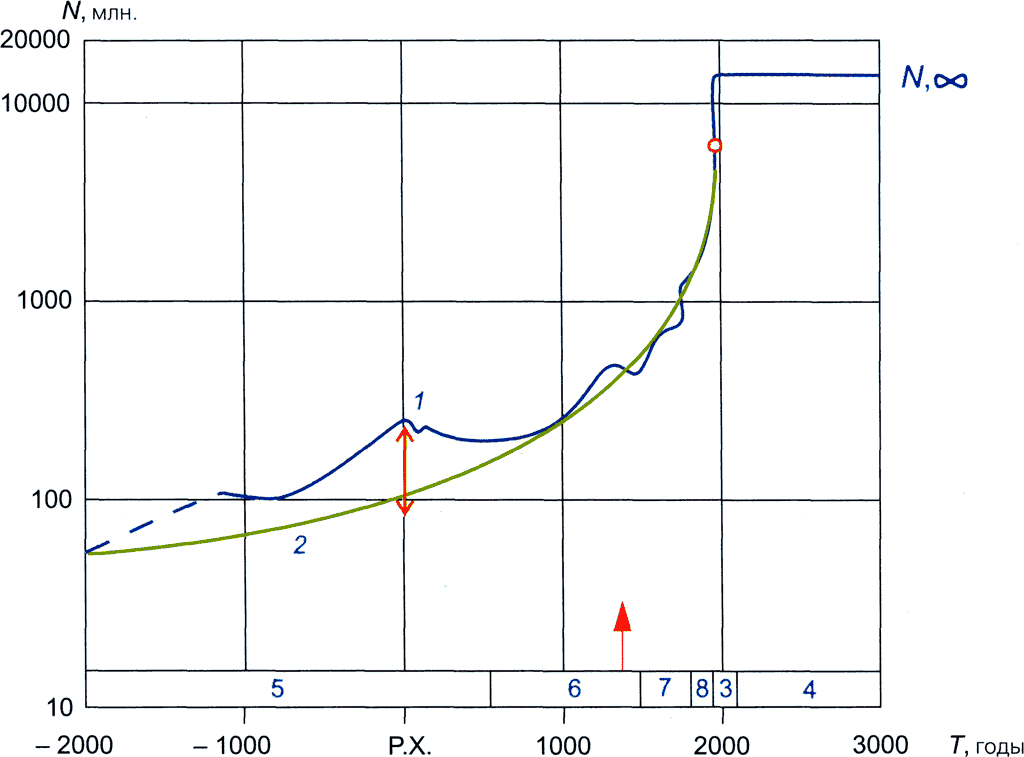

Проблемы сингулярности: ДемографияНапример, знакомый по предыдущему посту график С.Капицы

Население мира от 2000 до RX. до 3000 г. Предел роста N∞ = 10-12 млрд.1 - население мира с 2000 г. до Р.Х. согласно Бирабену;

2 - гиперболический рост и режим с обострением, характеризующий демографический взрыв;

3 - демографический переход;

4 - стабилизация населения;

5 - Древний мир;

6 - Средние века;

7 - Новая и

8 - Новейшая история.

↑ - чума 1348 года. ○ - 2000 г. ↕ - ошибка.

На полулогарифмической сетке экспоненциальный рост изображается прямой, которая никак не может описать развитие человечества за сколько-нибудь значительный период времени. На графике роста по мере приближения к демографическому переходу ясно видно сжатие исторического времени.

Невозможность развиваться бесконечно за сколь угодно малое время, приведёт систему к демографическому переходу, которое обозначит стабилизацию количества населения планеты на некотором уровне. С.Капица считает, что это 10-12 млрд. человек. То есть на лицо изменение динамики биологического развития человека. В биологической эволюции это происходит, как правило, через катастрофу (см. ниже о кислородном кризисе), которое стабилизирует количество биологических особей данного вида. Впрочем, человек - не животное и способен адекватно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Тем не менее, перестройка такой сложной нелинейной системы как человеческая Мир-Система (МС) довольно сложная задача, которая чревата структурными перекосами, кризисами и войнами. И чем глубже структурные перекосы, тем больше шансов, что система придет в устойчивое состояние только через серию кризисов разной степени глубины. Проблема прогноза в данном случае в том, что в этот период человечество будет проходить через точку бифуркации (смена установившегося режима работы системы), когда незначительные изменения внутри системы будут приводить к её глобальной перестройке. Проводить такие вычисления, используя такое количество переменных, наука просто не умеет (если это возможно в принципе). Именно по этому, мир-системщики политкошерно уходят от вопроса на тему ближайшего будущего. В точке бифуркации возможно всё - поэтому важно не делать резких движений, а не делать их перед лицом надвигающихся проблем, по определению, уже нельзя. Сможет ли этот непростой участок пройти не слишком хладнокровное человечество - отдельный вопрос.

Касаясь многих вопросов (в данном случае это демография), мы имеем два совершенно разных процесса. Математическую модель и морально-этическую реакцию на неё. Причём, вне зависимости от бенефициаров системы и морализаторского упора, математическая модель однозначна, что, рано или поздно, человечество столкнётся с проблемами из-за своего бесконтрольного роста. И действительно эволюции биологических существ постоянно присутствовала тенденция бесконтрольного роста живой протоплазмы, пока она не заполняла всю отпущенную ей экологическую нишу. Дальше следовал кризис, который перекраивал дальнейшее направление биологической эволюции, как, например, кислородный кризис:

"Четыре миллиарда лет назад на Земле возникла жизнь в виде простейших прокариот. Это примитивные анаэробные организмы, продуктом жизнедеятельности которых был кислород, они его «выдыхали». Затем в течение двух миллиардов лет ничего существенного на Земле не происходило. Прокариоты просто размножались, захватывая планету. Правда, около двух с половиной миллиардов лет назад возникли эукариоты - одноклеточные организмы с клеточным ядром, но существенной роли в экосистеме они не играли. А затем случился первый экологический кризис - прокариоты отравили земную атмосферу кислородом и начали в массовом порядке вымирать от продуктов собственных выделений - кислорода.

Кислородный кризис пережила уже другая «модель жизни», революционная - эукариоты, для которых кислород как раз был не ядом, а живительным газом.

По модели Д. Медоуза мы на всех парах неслись к этому пределу. Чем не повод для паники, и принятия резких идеолого-стратегических решений в пользу существующих бенефициаров, конечно же. И вне зависимости от того - кто является бенефициаром системы - на эту проблему должна быть адекватная реакция. Бенефициары лишь отображают направление в чью пользу будут идти эти реакции.

Проблемы сингулярности: УрбанизацияВ прошлом посте, я обратил ваше внимание, что многие тренды Мир-Системы (МС) развиваются по гиперболическому закону, и если с демографией возможны варианты (например, успешный выход человека в космос и колонизацию новых миров, после чего последует новый взрывной рост численности, то такой процесс как переход сельского населения в города (Урбанизация) имеет свою конкретную оконечную точку роста. Действительно более 100% населения земли никак не смогут переселиться в города. То есть в какой-то точке этот процесс изменит своё направление, перейдя к стабильному состоянию. На текущий момент прирост городского населения идёт полным ходом, особенно в развивающихся странах, где урбанизация уже приводит к новым структурным перекосам, в т.ч. образованию фавелл.

Вклад прироста городского и сельского населения развитых и развивающихся стран в общий прирост населения мира, 1950-2030, %

Проблемы сингулярности: Всеобщая грамотность

Динамика мировой грамотности, 1-1980 гг. (в %): соответствие предикций ПРОСТОЙ гиперболической модели наблюдаемым даннымТо же касается динамики грамотности. Снова более 100% населения грамотными быть не могут.

Модель прогнозирует, что к 2050 г. 97,4% всего взрослого населения мира будет грамотными, в то время как к 2070 г. доля неграмотного взрослого населения мира упадет ниже 1%. Учитывая, что грамотность населения влияет на остальные мировые процессы (в т.ч. демографию) можно сказать, что изменение тренда грамотности будет означать начало коррекции других трендовых процессов в МС.

То есть система будет вынуждена перейти от роста с обострением к какому-то иному варианту развития.

Проблемы сингулярности: ТехнологииТем не менее, не только демография, всеобщая грамотность и урбанизация стремящиеся к точке сингулярности вызывает тревогу исследователей. Точка сингулярности, скорее всего, это общая точка системы, к моменту достижения которой, проблемы и структурные перекосы достигнут почти все показатели человеческой цивилизации - в том числе технологические, экономические и идеологические. Наверное, не было такого периода времени, когда развитие стольких показателей вызывало бы тревогу у вдумчивого исследователя. Примером этого является книга А.Турчина «Война и ещё 25 сценариев конца света» , где рассматриваются все основные причины от вполне актуальных опасностей (эпидемии, войны) так и до более экзотических и маловероятных (запуск Большого андронного коллайдера и усиление геологической активности земли). Вот он что пишет о развитии технологий:

Похожие результаты дают прогнозы по отдельным технологиям. Программа развития нанотехнологий (Roadmap for nanotechnology, 2007) предполагает создание универсальных наномасштабных систем молекулярного производства - то есть тех самых нанороботов, которые все могут, - в период 15-30 лет с настоящего момента. Экспоненциальный прогресс в области биологии очевиден и при рассмотрении проектов расшифровки человеческого генома: первый проект длился 9 лет, причем большая часть работы была сделана за последние 9 месяцев, а сейчас запущен проект расшифровки геномов 1000 людей, уже предложены методы, которые удешевили этот процесс в тысячу раз и должны удешевить его в миллион раз в ближайшие годы.

Прогресс в биологии в ближайшие десятилетия должен позволить либо достичь практического бессмертия человека, либо открыть возможности для каждого создавать на дому новые смертельные вирусные штаммы. Очевиден прогресс и в области создания суперкомпьютеров - и в течение ближайших 20 лет они или должны упереться в некий естественный предел или привести к созданию «сверхчеловеческого» интеллекта. Также и исследование мозга человека продвигается довольно значительно - уже есть результаты по считыванию зрительных образов из мозга кошки, моделирования кортикальной колонки в проекте Blue brain и др. При этом проект Blue brain представил свою дорожную карту, по которой полное моделирование мозга человека будет возможно к 2020 году. Разрешающая способность томографов, позволяющая вживую наблюдать процессы внутри мозга, также растет по экспоненциальному закону. Все это заставляет предположить, что к 2020-2030 годам удастся создать способы считывания и записи информации в мозг напрямую из компьютера, что создаст принципиально новые перспективы.

Итак, каждая из ведущих технологий сама по себе должна выйти на уровень, ведущий к полной трансформации мира в течение примерно 30 ближайших лет, не говоря уже о том, что имеет место мощное взаимодействие между базовыми технологиями, называемое NBIC-конвергенция (синергетический обмен результатами и методиками между nano, bio, info и cogno технологиями, ведущий к взаимному усилению результатов и к возникновению некой новой единой технологии).

Проблемы сингулярности: КапиталНе менее интересна ситуация в экономике. Ещё Маркс описал процесс накопления капитала, который приводит к его более быстрому росту по сравнению с самим производством. Кризисы 19 века приводили к тому, что избыточные капиталы сгорали, однако, наиболее перспективным оказался путь вывоза этого капитала на внешние рынки, что послужило началом не только укрепления мировой торговли, но и такого развития МС, которую левые идеологи 20 века называли империализмом. То есть капитализму присущ экспансивный путь развития. Как только глобальный рынок объединил все страны и континенты (редкие изгои, типа Северной Кореи, роли здесь не играют) - классической экспансии капитала наступает конец. В рамках этой парадигмы развития было предпринято решение о кредитном стимулировании спроса населения. Это позволило капитализму пересидеть СССР и установить окончательную власть над миром, но не решило корневой задачи: куда девать излишки капитала. Кстати, раздутый финансовый сектор, который давно не коррелируется с реальным производственным - всё суть этой попытки безинфляционно отгородить излишки капитала от реального сектора экономики. Чтобы исправить финансовую систему надо решить несколько нетривиальных задач: спустить надувшиеся финансовые пузыри, сжигая излишние деньги; второе - перезапустить после этого экономику.

Динамика мирового ВВП, 1-1973 гг. (в миллиардах международных долларов 1990 г., в ППС): соответствие динамики, генерируемой квадратично-гиперболической моделью, эмпирическим оценкамОтметим, что если бы Х. фон Ферстер (о нём и его прогнозе см. ниже) и его коллеги имели бы в своем распоряжении в дополнение к данным по динамике численности населения мира еще и данные по динамике мирового ВВП за 1-1973 гг. (которые, впрочем были опубликованы А. Мэддисоном только в 2001 г. [Maddison 2001]), они могли бы сделать и еще одно впечатляющее "предсказание" - что в субботу, 23 июля, 2005 г. н.э. произойдет "экономический конец света"; т.е. что в этот день бесконечным должен был бы стать мировой ВВП, если бы общая тенденция его роста, наблюдавшаяся в 1-1973 гг., продолжилась бы и дальше. Они бы также обнаружили, что в 1-1973 гг. тенденция роста мирового ВВП следовала не просто гиперболической, а квадратично-гиперболической тенденции

Тем не менее, 2005 год мы пережили, а кризис случился отнюдь не от зашкаливания мирового ВВП. Скорее, наоборот, от быстрого роста госдолга современной Сердцевины МС - США:

Как видим, госдолг США тоже имеет вполне себе гиперболический закон развития. И это вполне объяснимо: по мере накопления избытка капитала (после старта Рейганомики) - его надо было как-то абсорбировать. Для этих целей долгое время служили государственные займы ведущих стран запада, а особая роль принадлежала Сердцевине МС - США. Однако рост госдолга привёл к образованию других структурных проблем - обслуживанию процентов и, опять же, к невозможности бесконечного роста госдолга. Финансовый пузырь надо сдувать, но как это сделать без катастрофических последствий для системы - никто не знает.

Проблемы сингулярности: Разделение трудаВторая острая экономическая проблема - мировое разделение труда, которое достигло своего пика в начале 21 века. В реальности земля превратилась в большую фабрику, где каждому региону достались те или иные функции. Например, Юго-Восточная Азия - непосредственно заводские цеха; мы и арабы - поставщики ресурсов; Запад - бухгалтерия, лаборатории и, конечно, дирекция. Экономический кризис, связанный с переизбытком финансов, катастрофически скажется на такой мировой конструкции: платёжеспособного спроса не будет, а каждый цех/страна/регион специализирован только на чём-то одном. Получиться катастрофа. Например, кому нужны арабы, если спрос на нефть упадёт? Впрочем, арабам проще - их мало, себестоимость нефти у них дешёвая. А мы? У нас она всё более сибирская, да заполярная. Подумаешь, и, как-то захочется послать эту реальность подальше - пожить ещё хоть чуть-чуть в блаженном неведение.

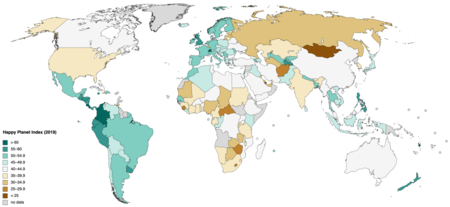

Проблемы сингулярности: ИдеологияТеперь о крушении идеологии. Что есть сегодня западная идеология и как она сочетается с реалиями жизни? По сути это безостановочная реклама вседозволенности в правах и желание гедонистического образа жизни у населения. Однако вместо этого, ему преподносят необходимость конкурировать за своё место под солнцем, а свободные порывы животной натуры жёстко и безоговорочно пресекаются тяжёлым перстом закона. Не далеко и до когнитивного диссонанса. Что в реальности и происходит: западное общество как бы истаивает в своем интеллектуальном и волевом воплощении. Имея самый высоких доход на планете, представители западного мира сплошь и рядом не блещут оптимизмом, в отличие от многочисленных обитателей трущоб стран третьего мира.

Карта мира, отражающая показатель международного индекса счастья. Самые «счастливые» обозначены светло-зеленым, наименее «счастливые» - коричневым. Данные 2006 годаА вроде бы всё должно быть наоборот. Мне сложно представить, что в условиях кризиса, западное народонаселение (куда можно включать и россиян) покажет бойцовские качества.

Далеко ли до зоны сингулярности?И когда же мы попадём в зону сингулярности? Так вот: некоторые исследователи считают, что мы уже живём в ней:

В 1960 г. Х. фон Ферстер, П. Мора и Л. Амиот опубликовали в журнале Science сообщение о своем удивительном открытии (von Foerster, Mora, Amiot 1960).

Они показали, что между 1 и 1958 г. н.э. динамика численность народонаселения мира (N) может быть с необычайно высокой точностью описана при помощи следующего поразительно простого уравнения[1]:

Nt = C/(t0 - t) ,

где Nt - это численность населения мира в момент времени t, а C и t0 - константы; при этом t0 соответствует абсолютному пределу, когда N стало бы бесконечным, если бы численность населения мира продолжила бы расти по той же самой траектории, по которой она росла с 1 по 1958 г. н.э.

Отметим, что точка t0 обозначается в математике как «особая точка» (singular point или singularity [«сингулярность»]).

Параметр t0 был оценен Х. фон Ферстером и его коллегами как 2026,87, что соответствует 13 ноября 2026 г.; это, кстати, предоставило им возможность дать своей статье предельно броское знаменитое название «Конец света: Пятница, 13 ноября 2026 г. от Рождества Христова».

А пнпример, анализ мировой демографической динамики за 1-1998 гг., проделанный А. Джохансеном и Д. Сорнеттом (Johansen, Sornette 2001), выявил наличие здесь сингулярной точки в районе 2050 г., что (в сочетании с выявленными их анализом и приходящимися примерно на то же время сингулярными точками в рассчитанных ими кривых трендов динамики мирового ВВП, а также некоторых биржевых показателей) позволило им предположить, что в середине текущего века Мир-Система испытает фазовый переход («резкий переход к новому режиму» [an abrupt transition to a new regime] по выражению самих А. Джохансена и Д. Сорнетта [Johansen, Sornette 2001: 465]). Однако эти авторы, как кажется, не обратили достаточного внимания на то обстоятельство, что пионерское исследование Х. фон Ферстера и его коллег (von Foerster, Mora, Amiot 1960) выявило заметно более ранний момент обострения для мировой демографической динамики в районе 2026 г.

При этом более поздний анализ мировых демографических данных за 1-1975 гг., предпринятый Дж. Серрином (Serrin 1975), дал еще более ранний момент обострения (в районе 2020 г.)[2].

Таким образом, вплоть до начала 1970-х годов момент обострения (= «сингулярность») все более приближался, а с начала 1970-х годов он начал все более удаляться. О чем это говорит? Так рядом Сингулярность или нет? Ответ здесь достаточно прост. Сингулярность не просто рядом. Мы просто в ней, в ее зоне (т.е. в зоне фазового перехода), сейчас и находимся. Мир-Система уже достаточно давно вошла в зону фазового перехода и сейчас из этой зоны (по крайней мере в демографическом измерении) уже выходит. При этом как раз применительно к демографической динамике этот фазовый переход хорошо известен и изучен. Речь идет о т.н. «демографическом переходе», т.е. о переходе (и при этом именно фазовом переходе) от относительно стабильной демографической системы, характеризовавшейся высокой смертностью и высокой рождаемостью, к качественно иной (но при этом тоже относительно стабильной) демографической системе, характеризующейся низкой смертностью и низкой рождаемостью.

В первый раз за всю историю биологической эволюции живое существо начало уменьшать темпы своего прироста прежде, чем достигнет потолка несущей способности земли. И именно это даёт основание считать, что наша цивилизация вошла в зону сингулярности. С чем можно поздравить всех читателей этого поста. Мы в зоне сингулярности, а это значит, что ещё при наше жизни мировые тенденции пройдут свою переформатировку. Это не «Конец Света», но и не беспечная прогулка, так как ещё мудрые китайцы предупреждали, что жить во времена перемен интересно, но иногда опасно для здоровья.

О том, что можно ожидать в зоне сингулярности, я расскажу в следующей части.