Кокосовый рай Самоа- Второго рейха Германии, которая была Великобританией до 1917 года. Часть 1.

Оригинал взят у cat_779 в Кокосовый рай Самоа- Второго рейха Германии, которая была Великобританией до 1917 года. Часть 1.

Тщательно скрываемое колониальное прошлое Великобритании.

Так называемые "германские" колонии до 1917 года на самом деле принадлежали Великобритании.

Безлюдные плодородные земли после Великой планетарной катастрофы заселили клонами, созданными в секретных лабораториях, чтобы они обжили и социализировали захваченные территории, но сами эти клоны не были агрессивными и не претендовали на эти территории.

Не исключено, что Великобританию и Германию с их отдалёнными колониями соединяли подземные тоннели, по которым ходили скоростные поезда, а примитивные корабли использовались только для использования трофейным населением.

После поражения в 1-ой Мировой войне Великобритания лишилась не только наземной, но и подземной инфраструктуры отдалённых территорий, а также трофейного населения, и, чтобы избежать позора, подставила вместо себя Германию.

В конце Первой мировой войны сын и преемник Эдуарда Георг V избавился от немецкого названия, переименовав династию из Саксен-Кобург-Готской в Виндзорскую (1917).

Кокосовый рай Второго Рейха: германское Самоа.

Побережье одного из островов Океании

Сто лет назад высочайшей горой Германии являлось Килиманджаро, а в Тихом океане Второй Рейх владел сотнями островов с белоснежными пляжами, пальмами и туземцами, некоторые из которых, правда, баловались людоедством. Все эти территории Германия потеряла после Первой мировой войны.

В Тихом океане под власть немецких кайзеров попали современная Папуа-Новая Гвинея, большая часть Самоа, Науру, Марианские (кроме Гуама), Каролинские и частично Соломоновы и Маршалловы острова в Океании общей площадью до 240 тысяч квадратных километров. История их обретения и потери также может быть примечательной.

Немцы, туземцы и кокосы.

Ландшафт острова Уполу, архипелаг Самоа

Первые немцы попали в Океанию в XVIII веке. В частности, первые записки о посещении тихоокеанских островов оставил исследователь Иоханн Форстер, который вместе со своим сыном Георгом участвовал в плавании англичанина Джеймса Кука в 1772 году в Тихом океане. Как писал историк Симон Хабербергер на основании дневников исследователя, «их глазам предстали люди, не знавшие металла, не использовавшие никаких инструментов, и ходившие нагими, что было для европейцев самым удивительным».

Гавань Салуафата(R. Hellgrewe, 1908), в 10 милях к востоку от Апии.

Что еще удивило европейцев - островные сообщества в большинстве своем были не иерархическими. Представления островитян о собственности, праве, браке также не укладывались в картину мира тогдашних белых людей. Тем не менее, Форстер назвал эти сообщества «коммунами счастливых людей», а Таити он счел «самым лучшим уголком земного шара». Тем не менее, жители островов не всегда были такими безобидными. Напомним, сам Джеймс Кук был убит во время своего третьего плавания в Океанию в 1779 году, когда он достиг Гавайских островов.

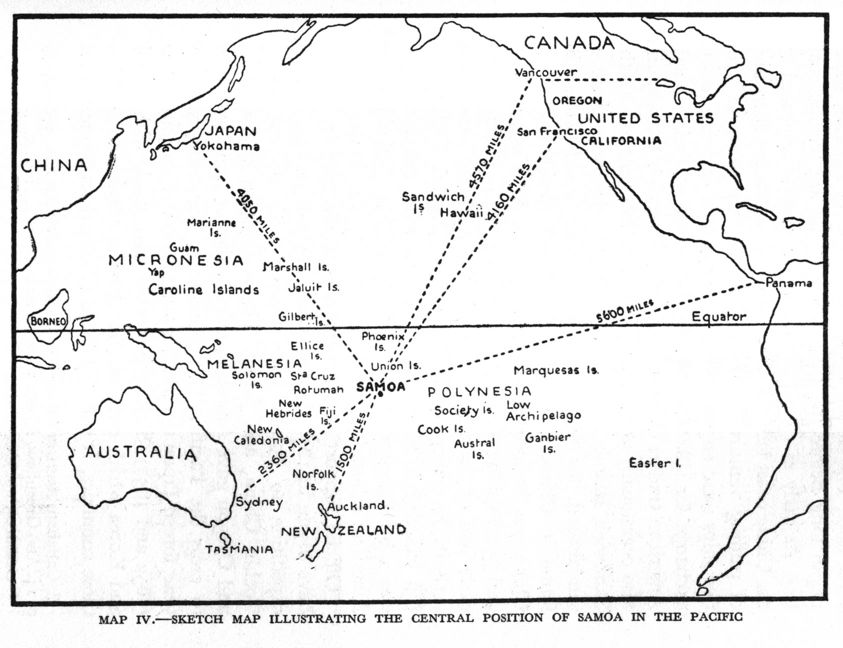

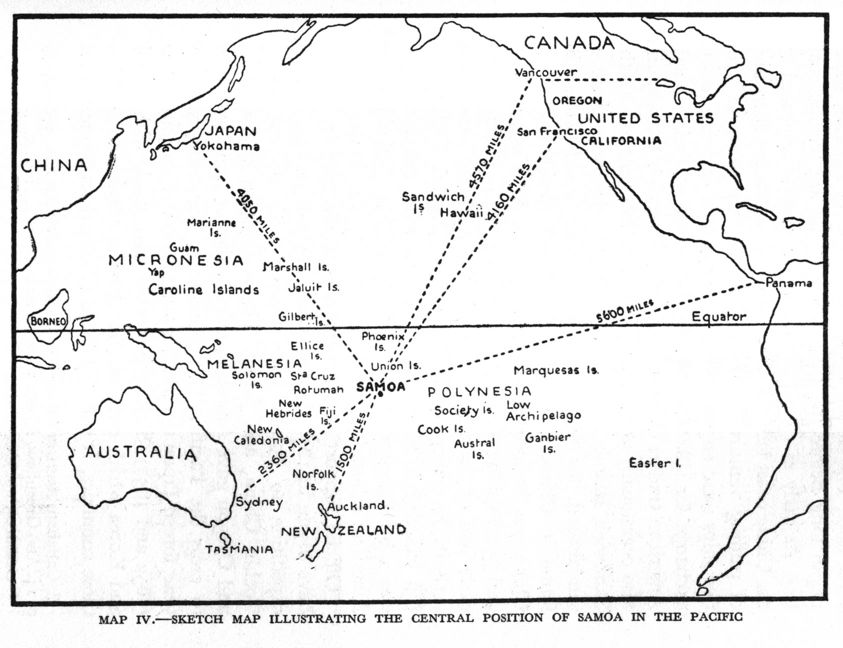

Карта, показывающая центральное расположение острова Самоа в Тихом океане.

Потерпевшие кораблекрушение суда в Апии, 1889 г

Но несмотря на это, в конце XVIII - начале XIX веков немецкие авантюристы и торговцы начинают проникать на тихоокеанские острова. Основу планомерной немецкой колонизации этих удаленных от тогда еще не существовавшей в едином виде Германии заложил торговый дом Йохана Годфроя (Johann Cesar Godeffroy). В 1855 году этот торговый дом открывает свой первый филиал на Самоа, затем на Таити и других островах Тихого океана. Всего этот дом основал 45 торговых станций на островах (Соломоновы острова, острова Архипелага Бисмарка, Тонга, Маршалловы острова).

Немецкие торговцы, конечно, не были первыми постоянными белыми поселенцами на Самоа - за 20 лет до них там обосновались английские миссионеры из Лондонского миссионерского сообщества. Вслед за ними на острова хлынул всякий сброд - матросы-дезертиры, авантюристы, преступники, бежавшие из Европы. Нравы этого общества, похожие на пародирующие жизнь Дикого Запада фильмы, описывал управляющий филиалом дома Годфроя на Самоа Август Уншельм:

«Никаких законов вообще не существовало. Процветало настоящее «кулачное право», часто возникали перестрелки. Попойки, драки были явлением настолько обыденным, что на них никто не обращал внимания. Правда, потом часть поселенцев создала что-то вроде трибунала, который судил особо провинившихся».

При этом жизнь самих самоанцев проходила мимо небольшой и буйной европейской колонии. На Самоа царила политическая раздробленность и как ее следствие - ожесточенные внутренние войны. Главы местных кланов конкурировали друг с другом, а главный конфликт на острове шел между двумя т.н. «царскими династиями», каждая из которых требовала первенства. Попытки европейцев вмешаться в этот конфликт, заняв позицию одной из сторон, никакого результата не дали.

Traditonal Samoan War Dance - The Ailao

Тем временем дела фирмы Годфроя шли достаточно неплохо. Колонизаторы заложили на Самоа, которое стало их штаб-квартирой в Океании, первые плантации кокосовых пальм, и начали вывозить в Европу копру и масло. Только в 1870 году столицу Самоа - Апию, посетило 34 немецких торговых судна. Сам Иоханн Годфрой занимался не только колониальной торговлей - он финансировал научные экспедиции, а в Гамбурге он основал Музей этнологии, где были представлены экспонаты из Океании.

Но все это великолепие частного предпринимательства закончилось одним махом в 1878 году - оказалось, что «эффективные менеджеры» торгового дома всю прибыль, полученную от колониальной торговли, вложили в рискованные проекты и активы, которые, естественно, никакого «выхлопа» не дали.

Богатейшая торговая фирма Океании оказалась под угрозой банкротства. Выкупить ее активы взялся английский банк Baring. Попытки Второго Рейха целиком спасти торговый дом Годфроя через государственные гарантии, что предпринял тогдашний канцлер Отто фон Бисмарк, потерпели неудачу - рейхстаг заблокировал такую инициативу. Тем не менее, значительная часть плантаций и торговых станций Годфроя отошла затем «Германскому торговому и плантационному сообществу».

Правда, потом часть поселенцев создала что-то вроде трибунала, который судил особо провинившихся».

При этом жизнь самих самоанцев проходила мимо небольшой и буйной европейской колонии. На Самоа царила политическая раздробленность и как ее следствие - ожесточенные внутренние войны.

Тем временем дела фирмы Годфроя шли достаточно неплохо.

Колонизаторы заложили на Самоа, которое стало их штаб-квартирой в Океании, первые плантации кокосовых пальм, и начали вывозить в Европу копру и масло.

Только в 1870 году столицу Самоа - Апию, посетило 34 немецких торговых судна. Сам Иоханн Годфрой занимался не только колониальной торговлей - он финансировал научные экспедиции, а в Гамбурге он основал Музей этнологии, где были представлены экспонаты из Океании.

Но все это великолепие частного предпринимательства закончилось одним махом в 1878 году - оказалось, что «эффективные менеджеры» торгового дома всю прибыль, полученную от колониальной торговли, вложили в рискованные проекты и активы, которые, естественно, никакого «выхлопа» не дали.

Богатейшая торговая фирма Океании оказалась под угрозой банкротства. Выкупить ее активы взялся английский банк Baring. Попытки Второго Рейха целиком спасти торговый дом Годфроя через государственные гарантии, что предпринял тогдашний канцлер Отто фон Бисмарк, потерпели неудачу - рейхстаг заблокировал такую инициативу. Тем не менее, значительная часть плантаций и торговых станций Годфроя отошла затем «Германскому торговому и плантационному сообществу».

Деревня аборигенов на Самоа

Drang nach Pazifik.

В 80-х годах XIX века правящие круги Германии окончательно убедились в том, что настала пора водружать имперский флаг на еще незанятых другими империалистическими хищниками территориях Океании. В 1882 году в Германии создается «Компания Новой Гвинеи» с прицелом освоения «пустующей» северо-восточной части острова Новая Гвинея (его западная часть находилась под протекторатом Нидерландов, на юго-восточную часть претендовала Великобритания).

В 1884 году два военных корабля флота Второго Рейха - «Элизабета» и «Гиена», которые в апреле вышли из военной базы в Киле и в августе участвовали в торжественном поднятии германского флага на побережье Юго-Западной Африки (современная Намибия), прибыли к островам архипелага Новая Британия, находившегося восточнее Новой Гвинеи. Эти корабли подняли флаги над островами архипелага и прибыли к северному побережью Новой Гвинеи. Там уже несколько лет орудовал германский проходимец, авантюрист и ученый (ему удавалось сочетать все эти качества) Отто Финш, который, как и его коллега в Восточной Африке - Карл Петерс, подписывал с местными вождями в прибрежных регионах договоры «купли-продажи» земель. Это давало затем возможность Второму Рейху легально взять под свою «защиту» еще не знавших о таком «счастье» местных аборигенов.

В 1884 году Германия объявила северо-восточную часть Новой Гвинеи и весь архипелаг Новая Британия (его переименовали в архипелаг Бисмарка) подзащитными территориями. Но на этом немцы не остановились. В 1899 году Германия за 16,75 миллионов марок приобрела у Испании Каролинские и Марианские острова вместе с Палау. Однако конфликт из-за Самоа и отчасти Новой Гвинеи с США и Великобританией длился почти 15 лет - западные державы никак не могли поделить тихоокеанские территории.

В том же году на Самоа высадились солдаты морской пехоты и моряки Германии - германский генеральный консул Отто Штюбель планировал таким образом защитить интересы немцев на островах Самоа, где им уже принадлежали плантации.

Однако ни США, ни Великобритания изначально не признали суверенитет Второго Рейха над Самоа.

Но действовать они решили опосредованно. В 1887 году прямолинейные немцы вмешались в конфликт среди туземцев на Самоа, попытавшись утвердить верховным правителем острова своего ставленника - Тупуа Тамасесе. Это привело к настоящей бойне среди аборигенов. Разъяренная толпа умудрилась даже сжечь особняк немецкого генерального консула.

Великобритания и США приняли сторону «царька» Матаафа, выступившего против немцев и Тамасесе. К 1889 году ситуация настолько накалилась, что в бухту Апии, столицы Самоа прибыло 7 боевых кораблей США, Великобритании и Германии. Как решить вопрос о принадлежности Самоа без кровопролития, было не ясно. Германские и американские матросы на берегу устраивали масштабные кулачные бои и оставалось лишь ждать момента, когда раздастся первый выстрел.

Тем не менее, колониальной войны не случилось - в дело вмешались силы природы. 15 марта 1889 года на Апию налетел мощный ураган, который сорвал с якорей военные корабли и бросил их на рифы. Две немецких канонерских лодки - «Адлер» и «Эбер» серьезно пострадали. При этом «Эбер» налетел на риф и моментально затонул - не удалось спастись ни одному человеку из числа 71 матроса и 6 офицеров. Шторм сильно потрепал и американские суда. В результате природной стихии погибло 93 немца и 117 американцев.

Собственно, это и заставило стороны сесть за стол переговоров. В 1889 году Англия, США и Германия подписали соглашение по Самоа, которое затем было неоднократно уточнено. Согласно документу, Самоа оставалось монархией, правителем острова становился союзный англо-саксам царек Лаупепа (его немцы сослали с острова в 1887 году, теперь пришлось его вернуть), Германия получала под свой контроль два крупнейших острова архипелага Самоа - Уполу и Савайи, а США - гряду мелких островков к востоку от них. Англичане, которые отказались от притязаний на Самоа, получили ряд территорий в Африке, острова Тонга и часть Соломоновых островов. Окончательно все эти колониальные дрязги были урегулированы в 1900 году.

Таким образом, Самоа стало последней (официально) колонией Второго Рейха в Океании. К 1900 году владения Германии помимо островов Самоа охватывали также практически всю Микронезию с Марианскими островами (кроме Гуама, доставшегося США), острова Палау, Каролинские и Марианские острова, несколько островов из архипелага Соломоновых островов, всю Меланезию (архипелаг Бисмарка) и, конечно, восточную часть острова Новая Гвинея (современное государство Папуа-Новая Гвинея). Площадь колониальных захватов Рейха в Океании составила более 240 тысяч квадратных километров, на которых проживало оценочно до 450 тысяч человек.

Поднятие немецкого флага в Мулинуу, 1900(фото AJ Tattersall)

Непосредственное управление и отношение немцев к аборигенам в Океании серьезно отличалось от реалий их африканских колоний, о которых мы рассказывали в предыдущих постах, посвященных колониализму Второго Рейха.

Во-первых, Океания была настолько удалена от Европы, что местные губернаторы фактически правили подвластными территориями автономно.

Во-вторых, отсутствие серьезного сопротивления со стороны местных племен имело и положительное следствие: в отличие от Африки, германской Океанией управляли гражданские чиновники, как правило, имевшие университетское образование, а не солдафоны. По этой причине численность солдат и полиции на островах была минимальной.

Также немаловажным было и то, что немцы считали самоанцев людьми не «низшей расы», а практически ровней европейцам, а их колония Самоа стала «образцово-показательной». Естественно, отношения с меланезийскими племенами были хуже (жившими на Новой Гвинее и островах архипелага Бисмарка), но до полноценных «зачисток», как в Восточной Африке, дело не доходило (хотя карательные экспедиции и здесь имели место). Впрочем, дружеское отношение к самоанцам (например, их нельзя было телесно наказывать) не помешало в 1910 году в рамках выставки зоопарка Гагенбека в Берлине продемонстрировать «самоанскую деревню» ( до Первой мировой войны представителей негроидных народов в Европе часто демонстрировали именно в зоопарках).

Самоанские женщины пользовались у немцев бешеным успехом,(вот откуда появились мулаты и белые негры, которые расселились по всему миру и расплодились в огромных количествах).

Хозяйственно-экономическое освоение островов Океании шло достаточно медленно, но поступательно. Частично причины этого уже названы выше - например, большая удаленность от Европы.

Но свою роль также играл и не совсем дружественный европейцам климат - на германских островах в Океании было жарко и влажно, царила малярия, и смертность среди белых была величиной заметной. К примеру, самые «сухие» острова - Марианские и северная часть Маршалловых островов, имели до 2500 миллиметров осадков на квадратный метр в году, а самые влажные - Каролинские острова, обладали показателем в 6500 миллиметров осадков на квадратный метр в году. Для сравнения - усредненный показатель для Германии того времени составлял всего 700-850 миллиметров осадков. Влажность и жара приводили к разгулу насекомых, от которых европейцы спасались за москитными сетками на окнах своих домов.

Численность «белых» в германской Океании оставалась достаточно невысокой. В 1913 году, к примеру, на Самоа жило 379 немцев, а в Новой Гвинее - 549 человек (с учетом солдат, полиции и так далее).

В 1914 году колонии Германии в Океании дали казне Второго Рейха доход в 2,1 миллиона марок, но в тоже время потребовали расходов в размере 3,8 миллионов марок (по данным историка Гидо Кноппа).

Естественно, это не означало, что частные владельцы плантаций и пароходных компаний терпели убытки. Поэтому тогдашние экономисты (как пишет историк Хорст Грюндер) все же считали, что у этих колоний есть неплохое будущее - они поставляли в Германию важные «колониальные» товары - кофе, копру, каучук, жемчуг, шкуры акул, кокосовое масло и кокосы, какао. На островах появились плантации цитрусовых, сахарного тростника, бананов. Первые данные геологоразведки показали, что в ряде мест (прежде всего, Новая Гвинея), есть залежи полезных ископаемых - меди, золота, природного газа.

Темп и характер жизни европейцев в Океании были подчинены местным условиям. Как правило, рабочий день чиновников начинался с утра, затем следовал обед и сиеста, после которой многие из них на рабочее место не возвращались, а ехали кататься на лошадях, принимали ванны, а вечером их ждал клуб и казино.

Для немецких рабочих и мелких служащих действовал примерно такой же распорядок, за исключением того, что после сиесты они работали пару часов, а затем отправлялись в пивнушку (как на Самоа), куда вечерами подтягивались и матросы с причаливших кораблей. Иногда там вспыхивали пьяные драки, которые разнимали полицейские. Но в целом, немецкая колония на Самоа жила весело и даже с праздниками - особенно уютно справлялись Рождество и Пасха, как свидетельствуют очевидцы.

Особое место в колониальной жизни занимали отношения между белыми мужчинами-колонизаторами и местным женщинами. В Океании, как и в германской Африке, число белых женщин было мизерно, поэтому попавшие на райские острова немцы (да и другие европейцы, а также американцы), спокойно заводили себе местных любовниц. Подобные отношения на Самоа, к примеру, не сильно порицались аборигенами (хотя и не всегда вызывали бурный восторг).

К примеру, вот стандартная история. В 90-х годах на Самоа появился германский авантюрист, искатель золота и писатель Штефан фон Клотце, происходивший из старинного дворянского рода, состоящего в близких отношениях с домом Бисмарка. Фон Клотце колесил в свое время по Африке, пропадал в австралийском буше, а на Самоа тут же завел себе любовницу из числа аборигенок. Однако забрать ее с собой в Европу, где на подобные отношения смотрели косо, фон Клотце не рискнул и, несмотря на всю любовь, вынужден был ее оставить на Самоа.

Празднование дня рождения кайзера Вильгельма II на Самоа

Аналогичная ситуация была и у губернатора германской Новой Гвинеи Альберта Халя, который открыто жил с местной любовницей и имел от нее одного ребенка. Но это нисколько не помешало ему в 1903 году жениться на родовитой немке Луизе фон Секендорф-Абердар. Редкое исключение демонстрирует лишь случай Вильгельма Винклера, начальника метеорологической станции на острове Палау, который в 1915 году вернулся в Рейх со своей женой из числа местных аборигенок.

В конечном итоге, в начале XX века в германских колониях в Океании уже появилось несколько сотен «мишлинге» (метисов) от таких гражданских браков между европейцами и местными женщинами (официально запрет на «смешивание» с аборигенами в Океании появился в колониях Рейха лишь в 1912 году, но его часто обходили). Чтобы дать им образование и обеспечить нормальное детство, в колониальной столице Новой Гвинеи - Вунапопе, был создан специальный детский дом и школа-интернат, где детей учили немецкому и английскому языкам, математике, истории и так далее, что попадало в рамки среднего образования. Затем выросшие метисы становились рабочими, полицейскими, некоторые - чиновниками в колониальной администрации.

Благодаря росту их числа на германских островах большое развитие получил упрощенный немецкий язык - «UnserDeutsch» (Наш немецкий), который представлял из себя смесь немецкого с английским и вкраплениями местных слов. Его грамматика была чудовищна, но в целом получился довольно живой и смешной язык.

Королева Южных морей.

Некоторым из метисов удавалось занять в колониях достаточно высокие в социальном смысле позиции.

Некоторым из метисов удавалось занять в колониях достаточно высокие в социальном смысле позиции. Так, долгое время душой и легендой светского общества германской Океании была «королева Эмма» - дочь самоанской принцессы Льеуту Талелатале Малиетоа и американского китобоя Джонаса Ко, Эмма Форсайт-Ко или, как ее еще называли, Эмма Колбе (по фамилии последнего мужа). У этой женщины была интересная и насыщенная жизнь.

Она родилась в 1850 году на острове Савайи (Самоа), где обосновался ее папаша. Прыткий американец, потерпевший незадолго до этого кораблекрушение, успел заключить на архипелаге 6 браков, в которых у него было 18 детей.

Детство и юность Эмма провела в Сиднее и Сан-Франциско, где училась в католических школах. В 1868 году молодая и, по рассказам очевидцев, красивая Эмма появилась снова в Апие, столице Самоа. Ее появление произвело небольшой фурор среди начавшего тогда формироваться колониального общества - умная, образованная девушка с прекрасными данными оказалась не лишена предпринимательского дара. Она вышла замуж за американца Джеймса Форсайта, который спустя буквально год пропал без вести у берегов Китая в одном из торговых рейсов.

Продолжение:

Кокосовый рай Самоа- Второго рейха Германии, которая была Великобританией до 1917 года. Часть 2.

http://cat-779.livejournal.com/271710.html

Тщательно скрываемое колониальное прошлое Великобритании.

Так называемые "германские" колонии до 1917 года на самом деле принадлежали Великобритании.

Безлюдные плодородные земли после Великой планетарной катастрофы заселили клонами, созданными в секретных лабораториях, чтобы они обжили и социализировали захваченные территории, но сами эти клоны не были агрессивными и не претендовали на эти территории.

Не исключено, что Великобританию и Германию с их отдалёнными колониями соединяли подземные тоннели, по которым ходили скоростные поезда, а примитивные корабли использовались только для использования трофейным населением.

После поражения в 1-ой Мировой войне Великобритания лишилась не только наземной, но и подземной инфраструктуры отдалённых территорий, а также трофейного населения, и, чтобы избежать позора, подставила вместо себя Германию.

В конце Первой мировой войны сын и преемник Эдуарда Георг V избавился от немецкого названия, переименовав династию из Саксен-Кобург-Готской в Виндзорскую (1917).

Кокосовый рай Второго Рейха: германское Самоа.

Побережье одного из островов Океании

Сто лет назад высочайшей горой Германии являлось Килиманджаро, а в Тихом океане Второй Рейх владел сотнями островов с белоснежными пляжами, пальмами и туземцами, некоторые из которых, правда, баловались людоедством. Все эти территории Германия потеряла после Первой мировой войны.

В Тихом океане под власть немецких кайзеров попали современная Папуа-Новая Гвинея, большая часть Самоа, Науру, Марианские (кроме Гуама), Каролинские и частично Соломоновы и Маршалловы острова в Океании общей площадью до 240 тысяч квадратных километров. История их обретения и потери также может быть примечательной.

Немцы, туземцы и кокосы.

Ландшафт острова Уполу, архипелаг Самоа

Первые немцы попали в Океанию в XVIII веке. В частности, первые записки о посещении тихоокеанских островов оставил исследователь Иоханн Форстер, который вместе со своим сыном Георгом участвовал в плавании англичанина Джеймса Кука в 1772 году в Тихом океане. Как писал историк Симон Хабербергер на основании дневников исследователя, «их глазам предстали люди, не знавшие металла, не использовавшие никаких инструментов, и ходившие нагими, что было для европейцев самым удивительным».

Гавань Салуафата(R. Hellgrewe, 1908), в 10 милях к востоку от Апии.

Что еще удивило европейцев - островные сообщества в большинстве своем были не иерархическими. Представления островитян о собственности, праве, браке также не укладывались в картину мира тогдашних белых людей. Тем не менее, Форстер назвал эти сообщества «коммунами счастливых людей», а Таити он счел «самым лучшим уголком земного шара». Тем не менее, жители островов не всегда были такими безобидными. Напомним, сам Джеймс Кук был убит во время своего третьего плавания в Океанию в 1779 году, когда он достиг Гавайских островов.

Карта, показывающая центральное расположение острова Самоа в Тихом океане.

Потерпевшие кораблекрушение суда в Апии, 1889 г

Но несмотря на это, в конце XVIII - начале XIX веков немецкие авантюристы и торговцы начинают проникать на тихоокеанские острова. Основу планомерной немецкой колонизации этих удаленных от тогда еще не существовавшей в едином виде Германии заложил торговый дом Йохана Годфроя (Johann Cesar Godeffroy). В 1855 году этот торговый дом открывает свой первый филиал на Самоа, затем на Таити и других островах Тихого океана. Всего этот дом основал 45 торговых станций на островах (Соломоновы острова, острова Архипелага Бисмарка, Тонга, Маршалловы острова).

Немецкие торговцы, конечно, не были первыми постоянными белыми поселенцами на Самоа - за 20 лет до них там обосновались английские миссионеры из Лондонского миссионерского сообщества. Вслед за ними на острова хлынул всякий сброд - матросы-дезертиры, авантюристы, преступники, бежавшие из Европы. Нравы этого общества, похожие на пародирующие жизнь Дикого Запада фильмы, описывал управляющий филиалом дома Годфроя на Самоа Август Уншельм:

«Никаких законов вообще не существовало. Процветало настоящее «кулачное право», часто возникали перестрелки. Попойки, драки были явлением настолько обыденным, что на них никто не обращал внимания. Правда, потом часть поселенцев создала что-то вроде трибунала, который судил особо провинившихся».

При этом жизнь самих самоанцев проходила мимо небольшой и буйной европейской колонии. На Самоа царила политическая раздробленность и как ее следствие - ожесточенные внутренние войны. Главы местных кланов конкурировали друг с другом, а главный конфликт на острове шел между двумя т.н. «царскими династиями», каждая из которых требовала первенства. Попытки европейцев вмешаться в этот конфликт, заняв позицию одной из сторон, никакого результата не дали.

Traditonal Samoan War Dance - The Ailao

Тем временем дела фирмы Годфроя шли достаточно неплохо. Колонизаторы заложили на Самоа, которое стало их штаб-квартирой в Океании, первые плантации кокосовых пальм, и начали вывозить в Европу копру и масло. Только в 1870 году столицу Самоа - Апию, посетило 34 немецких торговых судна. Сам Иоханн Годфрой занимался не только колониальной торговлей - он финансировал научные экспедиции, а в Гамбурге он основал Музей этнологии, где были представлены экспонаты из Океании.

Но все это великолепие частного предпринимательства закончилось одним махом в 1878 году - оказалось, что «эффективные менеджеры» торгового дома всю прибыль, полученную от колониальной торговли, вложили в рискованные проекты и активы, которые, естественно, никакого «выхлопа» не дали.

Богатейшая торговая фирма Океании оказалась под угрозой банкротства. Выкупить ее активы взялся английский банк Baring. Попытки Второго Рейха целиком спасти торговый дом Годфроя через государственные гарантии, что предпринял тогдашний канцлер Отто фон Бисмарк, потерпели неудачу - рейхстаг заблокировал такую инициативу. Тем не менее, значительная часть плантаций и торговых станций Годфроя отошла затем «Германскому торговому и плантационному сообществу».

Правда, потом часть поселенцев создала что-то вроде трибунала, который судил особо провинившихся».

При этом жизнь самих самоанцев проходила мимо небольшой и буйной европейской колонии. На Самоа царила политическая раздробленность и как ее следствие - ожесточенные внутренние войны.

Тем временем дела фирмы Годфроя шли достаточно неплохо.

Колонизаторы заложили на Самоа, которое стало их штаб-квартирой в Океании, первые плантации кокосовых пальм, и начали вывозить в Европу копру и масло.

Только в 1870 году столицу Самоа - Апию, посетило 34 немецких торговых судна. Сам Иоханн Годфрой занимался не только колониальной торговлей - он финансировал научные экспедиции, а в Гамбурге он основал Музей этнологии, где были представлены экспонаты из Океании.

Но все это великолепие частного предпринимательства закончилось одним махом в 1878 году - оказалось, что «эффективные менеджеры» торгового дома всю прибыль, полученную от колониальной торговли, вложили в рискованные проекты и активы, которые, естественно, никакого «выхлопа» не дали.

Богатейшая торговая фирма Океании оказалась под угрозой банкротства. Выкупить ее активы взялся английский банк Baring. Попытки Второго Рейха целиком спасти торговый дом Годфроя через государственные гарантии, что предпринял тогдашний канцлер Отто фон Бисмарк, потерпели неудачу - рейхстаг заблокировал такую инициативу. Тем не менее, значительная часть плантаций и торговых станций Годфроя отошла затем «Германскому торговому и плантационному сообществу».

Деревня аборигенов на Самоа

Drang nach Pazifik.

В 80-х годах XIX века правящие круги Германии окончательно убедились в том, что настала пора водружать имперский флаг на еще незанятых другими империалистическими хищниками территориях Океании. В 1882 году в Германии создается «Компания Новой Гвинеи» с прицелом освоения «пустующей» северо-восточной части острова Новая Гвинея (его западная часть находилась под протекторатом Нидерландов, на юго-восточную часть претендовала Великобритания).

В 1884 году два военных корабля флота Второго Рейха - «Элизабета» и «Гиена», которые в апреле вышли из военной базы в Киле и в августе участвовали в торжественном поднятии германского флага на побережье Юго-Западной Африки (современная Намибия), прибыли к островам архипелага Новая Британия, находившегося восточнее Новой Гвинеи. Эти корабли подняли флаги над островами архипелага и прибыли к северному побережью Новой Гвинеи. Там уже несколько лет орудовал германский проходимец, авантюрист и ученый (ему удавалось сочетать все эти качества) Отто Финш, который, как и его коллега в Восточной Африке - Карл Петерс, подписывал с местными вождями в прибрежных регионах договоры «купли-продажи» земель. Это давало затем возможность Второму Рейху легально взять под свою «защиту» еще не знавших о таком «счастье» местных аборигенов.

В 1884 году Германия объявила северо-восточную часть Новой Гвинеи и весь архипелаг Новая Британия (его переименовали в архипелаг Бисмарка) подзащитными территориями. Но на этом немцы не остановились. В 1899 году Германия за 16,75 миллионов марок приобрела у Испании Каролинские и Марианские острова вместе с Палау. Однако конфликт из-за Самоа и отчасти Новой Гвинеи с США и Великобританией длился почти 15 лет - западные державы никак не могли поделить тихоокеанские территории.

В том же году на Самоа высадились солдаты морской пехоты и моряки Германии - германский генеральный консул Отто Штюбель планировал таким образом защитить интересы немцев на островах Самоа, где им уже принадлежали плантации.

Однако ни США, ни Великобритания изначально не признали суверенитет Второго Рейха над Самоа.

Но действовать они решили опосредованно. В 1887 году прямолинейные немцы вмешались в конфликт среди туземцев на Самоа, попытавшись утвердить верховным правителем острова своего ставленника - Тупуа Тамасесе. Это привело к настоящей бойне среди аборигенов. Разъяренная толпа умудрилась даже сжечь особняк немецкого генерального консула.

Великобритания и США приняли сторону «царька» Матаафа, выступившего против немцев и Тамасесе. К 1889 году ситуация настолько накалилась, что в бухту Апии, столицы Самоа прибыло 7 боевых кораблей США, Великобритании и Германии. Как решить вопрос о принадлежности Самоа без кровопролития, было не ясно. Германские и американские матросы на берегу устраивали масштабные кулачные бои и оставалось лишь ждать момента, когда раздастся первый выстрел.

Тем не менее, колониальной войны не случилось - в дело вмешались силы природы. 15 марта 1889 года на Апию налетел мощный ураган, который сорвал с якорей военные корабли и бросил их на рифы. Две немецких канонерских лодки - «Адлер» и «Эбер» серьезно пострадали. При этом «Эбер» налетел на риф и моментально затонул - не удалось спастись ни одному человеку из числа 71 матроса и 6 офицеров. Шторм сильно потрепал и американские суда. В результате природной стихии погибло 93 немца и 117 американцев.

Собственно, это и заставило стороны сесть за стол переговоров. В 1889 году Англия, США и Германия подписали соглашение по Самоа, которое затем было неоднократно уточнено. Согласно документу, Самоа оставалось монархией, правителем острова становился союзный англо-саксам царек Лаупепа (его немцы сослали с острова в 1887 году, теперь пришлось его вернуть), Германия получала под свой контроль два крупнейших острова архипелага Самоа - Уполу и Савайи, а США - гряду мелких островков к востоку от них. Англичане, которые отказались от притязаний на Самоа, получили ряд территорий в Африке, острова Тонга и часть Соломоновых островов. Окончательно все эти колониальные дрязги были урегулированы в 1900 году.

Таким образом, Самоа стало последней (официально) колонией Второго Рейха в Океании. К 1900 году владения Германии помимо островов Самоа охватывали также практически всю Микронезию с Марианскими островами (кроме Гуама, доставшегося США), острова Палау, Каролинские и Марианские острова, несколько островов из архипелага Соломоновых островов, всю Меланезию (архипелаг Бисмарка) и, конечно, восточную часть острова Новая Гвинея (современное государство Папуа-Новая Гвинея). Площадь колониальных захватов Рейха в Океании составила более 240 тысяч квадратных километров, на которых проживало оценочно до 450 тысяч человек.

Поднятие немецкого флага в Мулинуу, 1900(фото AJ Tattersall)

Непосредственное управление и отношение немцев к аборигенам в Океании серьезно отличалось от реалий их африканских колоний, о которых мы рассказывали в предыдущих постах, посвященных колониализму Второго Рейха.

Во-первых, Океания была настолько удалена от Европы, что местные губернаторы фактически правили подвластными территориями автономно.

Во-вторых, отсутствие серьезного сопротивления со стороны местных племен имело и положительное следствие: в отличие от Африки, германской Океанией управляли гражданские чиновники, как правило, имевшие университетское образование, а не солдафоны. По этой причине численность солдат и полиции на островах была минимальной.

Также немаловажным было и то, что немцы считали самоанцев людьми не «низшей расы», а практически ровней европейцам, а их колония Самоа стала «образцово-показательной». Естественно, отношения с меланезийскими племенами были хуже (жившими на Новой Гвинее и островах архипелага Бисмарка), но до полноценных «зачисток», как в Восточной Африке, дело не доходило (хотя карательные экспедиции и здесь имели место). Впрочем, дружеское отношение к самоанцам (например, их нельзя было телесно наказывать) не помешало в 1910 году в рамках выставки зоопарка Гагенбека в Берлине продемонстрировать «самоанскую деревню» ( до Первой мировой войны представителей негроидных народов в Европе часто демонстрировали именно в зоопарках).

Самоанские женщины пользовались у немцев бешеным успехом,(вот откуда появились мулаты и белые негры, которые расселились по всему миру и расплодились в огромных количествах).

Хозяйственно-экономическое освоение островов Океании шло достаточно медленно, но поступательно. Частично причины этого уже названы выше - например, большая удаленность от Европы.

Но свою роль также играл и не совсем дружественный европейцам климат - на германских островах в Океании было жарко и влажно, царила малярия, и смертность среди белых была величиной заметной. К примеру, самые «сухие» острова - Марианские и северная часть Маршалловых островов, имели до 2500 миллиметров осадков на квадратный метр в году, а самые влажные - Каролинские острова, обладали показателем в 6500 миллиметров осадков на квадратный метр в году. Для сравнения - усредненный показатель для Германии того времени составлял всего 700-850 миллиметров осадков. Влажность и жара приводили к разгулу насекомых, от которых европейцы спасались за москитными сетками на окнах своих домов.

Численность «белых» в германской Океании оставалась достаточно невысокой. В 1913 году, к примеру, на Самоа жило 379 немцев, а в Новой Гвинее - 549 человек (с учетом солдат, полиции и так далее).

В 1914 году колонии Германии в Океании дали казне Второго Рейха доход в 2,1 миллиона марок, но в тоже время потребовали расходов в размере 3,8 миллионов марок (по данным историка Гидо Кноппа).

Естественно, это не означало, что частные владельцы плантаций и пароходных компаний терпели убытки. Поэтому тогдашние экономисты (как пишет историк Хорст Грюндер) все же считали, что у этих колоний есть неплохое будущее - они поставляли в Германию важные «колониальные» товары - кофе, копру, каучук, жемчуг, шкуры акул, кокосовое масло и кокосы, какао. На островах появились плантации цитрусовых, сахарного тростника, бананов. Первые данные геологоразведки показали, что в ряде мест (прежде всего, Новая Гвинея), есть залежи полезных ископаемых - меди, золота, природного газа.

Темп и характер жизни европейцев в Океании были подчинены местным условиям. Как правило, рабочий день чиновников начинался с утра, затем следовал обед и сиеста, после которой многие из них на рабочее место не возвращались, а ехали кататься на лошадях, принимали ванны, а вечером их ждал клуб и казино.

Для немецких рабочих и мелких служащих действовал примерно такой же распорядок, за исключением того, что после сиесты они работали пару часов, а затем отправлялись в пивнушку (как на Самоа), куда вечерами подтягивались и матросы с причаливших кораблей. Иногда там вспыхивали пьяные драки, которые разнимали полицейские. Но в целом, немецкая колония на Самоа жила весело и даже с праздниками - особенно уютно справлялись Рождество и Пасха, как свидетельствуют очевидцы.

Особое место в колониальной жизни занимали отношения между белыми мужчинами-колонизаторами и местным женщинами. В Океании, как и в германской Африке, число белых женщин было мизерно, поэтому попавшие на райские острова немцы (да и другие европейцы, а также американцы), спокойно заводили себе местных любовниц. Подобные отношения на Самоа, к примеру, не сильно порицались аборигенами (хотя и не всегда вызывали бурный восторг).

К примеру, вот стандартная история. В 90-х годах на Самоа появился германский авантюрист, искатель золота и писатель Штефан фон Клотце, происходивший из старинного дворянского рода, состоящего в близких отношениях с домом Бисмарка. Фон Клотце колесил в свое время по Африке, пропадал в австралийском буше, а на Самоа тут же завел себе любовницу из числа аборигенок. Однако забрать ее с собой в Европу, где на подобные отношения смотрели косо, фон Клотце не рискнул и, несмотря на всю любовь, вынужден был ее оставить на Самоа.

Празднование дня рождения кайзера Вильгельма II на Самоа

Аналогичная ситуация была и у губернатора германской Новой Гвинеи Альберта Халя, который открыто жил с местной любовницей и имел от нее одного ребенка. Но это нисколько не помешало ему в 1903 году жениться на родовитой немке Луизе фон Секендорф-Абердар. Редкое исключение демонстрирует лишь случай Вильгельма Винклера, начальника метеорологической станции на острове Палау, который в 1915 году вернулся в Рейх со своей женой из числа местных аборигенок.

В конечном итоге, в начале XX века в германских колониях в Океании уже появилось несколько сотен «мишлинге» (метисов) от таких гражданских браков между европейцами и местными женщинами (официально запрет на «смешивание» с аборигенами в Океании появился в колониях Рейха лишь в 1912 году, но его часто обходили). Чтобы дать им образование и обеспечить нормальное детство, в колониальной столице Новой Гвинеи - Вунапопе, был создан специальный детский дом и школа-интернат, где детей учили немецкому и английскому языкам, математике, истории и так далее, что попадало в рамки среднего образования. Затем выросшие метисы становились рабочими, полицейскими, некоторые - чиновниками в колониальной администрации.

Благодаря росту их числа на германских островах большое развитие получил упрощенный немецкий язык - «UnserDeutsch» (Наш немецкий), который представлял из себя смесь немецкого с английским и вкраплениями местных слов. Его грамматика была чудовищна, но в целом получился довольно живой и смешной язык.

Королева Южных морей.

Некоторым из метисов удавалось занять в колониях достаточно высокие в социальном смысле позиции.

Некоторым из метисов удавалось занять в колониях достаточно высокие в социальном смысле позиции. Так, долгое время душой и легендой светского общества германской Океании была «королева Эмма» - дочь самоанской принцессы Льеуту Талелатале Малиетоа и американского китобоя Джонаса Ко, Эмма Форсайт-Ко или, как ее еще называли, Эмма Колбе (по фамилии последнего мужа). У этой женщины была интересная и насыщенная жизнь.

Она родилась в 1850 году на острове Савайи (Самоа), где обосновался ее папаша. Прыткий американец, потерпевший незадолго до этого кораблекрушение, успел заключить на архипелаге 6 браков, в которых у него было 18 детей.

Детство и юность Эмма провела в Сиднее и Сан-Франциско, где училась в католических школах. В 1868 году молодая и, по рассказам очевидцев, красивая Эмма появилась снова в Апие, столице Самоа. Ее появление произвело небольшой фурор среди начавшего тогда формироваться колониального общества - умная, образованная девушка с прекрасными данными оказалась не лишена предпринимательского дара. Она вышла замуж за американца Джеймса Форсайта, который спустя буквально год пропал без вести у берегов Китая в одном из торговых рейсов.

Продолжение:

Кокосовый рай Самоа- Второго рейха Германии, которая была Великобританией до 1917 года. Часть 2.

http://cat-779.livejournal.com/271710.html