Дм. Жуков. Гурджиев и другие (часть первая)

Василий Витальевич не раз рассказывал мне не только об Анжелине, но и о человеке по фамилии Гюрджиев (теперь пишут - Гурджиев).

Теперь уже не составляет труда вернуться в Константинополь 1924 года, а может быть, и 1920-го, до поездки Шульгина в Галлиполи, поскольку многие подробности мы уже знаем. Впрочем, он мог и запамятовать, когда это точно было, потому что события и рассказ о них разделяли сорок пять лет.

На одной из стамбульских улиц В. В. столкнулся со старым знакомцем, еще недавно плотным, но подтянутым сорокалетним офицером, а теперь чернобородым, худым, похожим на индийского йога.

Про себя В. В. назвал его “факиром”.

Оказалось, что тот и в самом деле голодает уже... одиннадцатый день. В. В. не поверил ему. Еще где-то у Жюля Верна он вычитал, что человек столько времени без пищи не живет.

- Да, - сказал “факир”, - если он не знает правил голодания.

Сейчас это все уже далеко не новость, но тогда Шульгин был поражен. К тому же, его знакомый бросил курить и пить...

Сострадательный В. В. осведомился, уж не потому ли “факир” голодает, что денег нет. Денег и в самом деле не было, как и у большинства русских в Стамбуле. Но причина была другая. Диалог с “факиром” звучал в устах В. В. так:

- Как же это называется?

- Это? Это называется “Гармоническое развитие человека”.

- Но... Что?

- Это нечто... Впрочем, сами увидите. Где вы живете?

- Пока нигде. Только что приехал.

- Откуда?

- Из Румынии, Болгарии... это потом.

- Где ваши вещи?

В. В. ответил гордо:

- У порядочного человека вещей нет.

Как мы помним, из имущества у В. В. был только носовой платок. У “факира” оказалась в комнате свободная койка, и он предложил ее В. В.

Тут к ним подошел еще один русский, тоже тощий. И тоже занимавшийся “гармоническим развитием”. Он сказал “факиру”:

- Я выполнил задание наконец. С ужасом думаю, что он для меня еще придумает.

Когда русский ушел, “факир” пояснил:

- Этот господин четыре года был в Японии.

- Зачем?

- С целью гармонического развития изучал японские танцы.

В. В. ничего не понял, но на всякий случай кивнул.

- Танцы способствуют гармонии...

- Вы думаете об обыкновенных танцах?

- А есть необыкновенные?

- Есть. Обыкновенные танцы ритмичны. Это закон длявсех танцев -- европейских и неевропейских. А воту некоторых африканских племен танцы синкопичны. Что такое синкопа? Это рефлекс. Это движение, вызванное сильной страстью, это неожиданный ответный удар. Синкопа аритмична, противотактна. Это восстание против гармонии. Это начала танцев необыкновенных...

- И по-вашему, необыкновенные, негармоничные танцы способствуют гармоническому развитию человека?

- Вот именно!

- Ничего не понимаю.

- Верно. “Гармоническое развитие человека” подразумевает совершенно другое.

- А что именно?

- Речь идет о соотношении душевных качеств человека. В среднем человеке наших дней нет гармонического сочетания. Отстает воля! Мы безвольны. Ведь правда?

- Правда.

- Значит, надо укрепить волю. Но как?

- Негритянскими танцами?

- Не смейтесь! Синкопа - рефлекс. Тут нет воли. Но есть дисгармонические упражнения, которые развивают волю.

- Например...

- Когда вы были в гимназии, наверное, товарищи предлагали вам: сядь за стол, пиши на бумаге букву Д прописную, а под столом ногой сделай круг...

- Было такое.

- Удавалось?

- С превеликим трудом. И вы этим занимаетесь в “гармоническом развитии”?

- В этом роде. Танцуем дисгармонические танцы, совершая одновременно несколько противоречивых движений. Мы насилуем свое тело. Оно, естественно, противится этому. И чтобы одолеть это сопротивление, нужна воля. Так?

- Так.

- И какая воля! Мы стремимся достичь предела - одиннадцати противоречивых движений одновременно.

- Как это одиннадцати? Руки, ноги и голова - это пять...

- А плечи, а бедра, спина, живот? Все участвует в танце.

- И вы это можете?

- Куда мне! На это требуется время. Но воля растет.

И тут Шульгин задумался и привел в пример немцев, которые развили свою волю, но проиграли и будут проигрывать, потому что воля, тренированная односторонне, ради силы, “бронированного кулака”, ослабляет напряжение ума. Это пример негармонического развития человека, особенно если делается ставка на войну, которая, говоря словами Талейрана, в XX веке “больше, чем преступление, это ошибка”.

- Но воля нужна всюду, -- возразил собеседник.

- Нужна. Шахматист, музыкант-виртуоз, акробат... чудовищно развивает свою волю. Но вспомним Козьму Пруткова: “Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння”. Ваши танцы...

- Почему только танцы?

-А что же еще?

- Мы голодаем! И останемся живы там, где другие погибнут. Вам надо познакомиться с “гармоническим развитием” поближе. Впрочем, у вас сильная воля.

- Нет. Я охотно подчиняюсь тому, за кем... правда.

- Какая может быть правда, когда все рухнуло?

- А что тогда вы ищете в “гармоническом развитии”? Кто во главе? Это о нем говорил ваш знакомый?

- Да. Но фамилия вам ничего не скажет. Некто Гюрджиев.

- Какой он национальности?

- Неизвестно.

- На каком языке говорит?

- На всех.

- Возраст?

- На вид, лет сорок. Но, говорят, ему двести.

- Чудеса в решете.

- Чудеса. Он читает письма, не распечатывая конвертов.

- Ясновидец?

- По-видимому.

- На какие средства он живет?

- Его ученики ему платят.

- Значит, у него школа?

- В древнем смысле. Как у греческих философов.

- И вы платите?

- Нет. Он берет только с платежеспособных.

- Значит, познакомиться с ним я могу бесплатно...

Далее пусть рассказывает сам В. В.

“Помещение “Гармонического развития человека” было обещающее. Ярко освещенный зал с колоннами. Паркеты сияли. Они переходили в невысокую эстраду.

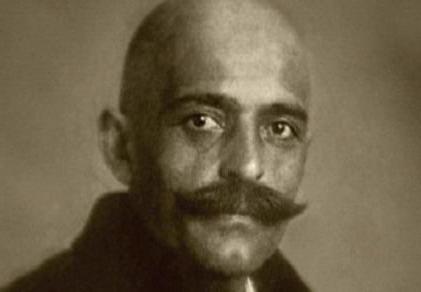

Рояль чернел в углу у белых колонн. На этой эстраде, на обыкновенном венском стуле, заломив ногу за ногу, сидел человек в черном пиджаке. Больше никого не было.

- Гюрджиев, - шепнул мне мой “факир”.

И он стал подводить меня к руководителю “Гармонического развития человека” с такими манерами, как будто приближались к коронованному лицу. Меня это сначала рассмешило. Венский стул мало походил на трон. Через короткое время мои чувства изменились.

Человек, сидевший на низенькой эстраде, соблюдая неподвижность, не делал никаких движений: ни гармонических, ни противоречивых. Но он пристально смотрел на нас, подходящих к нему, собственно на меня, так как моего спутника-“факира” он уже знал. Я увидел его глаза. Они незабываемы. Горящие глаза... Как у богатых караимов, державших в Киеве табачные лавочки.

Он смотрел на меня в упор своими горящими глазами. И вдруг, когда мы были в трех шагах от него, или в четырех, если считать еще один шаг на эстраде, вдруг со мной ни с того, ни с сего произошло нечто неожиданное и даже невероятное. Легкая внутренняя насмешка, вызванная низкопоклонством моего “факира”, вдруг неожиданно и без остатка превратилась в ярость.

Злость стремительно поднялась в моей душе. Она взбежала так, как взбегает вскипевшее молоко у невнимательной хозяйки.

Причина моей ярости?

Причина, как я теперь понимаю, были эти глаза, повелительно наглые, глаза восточного деспота. Вообще говоря, я - за диктатуру. Но диктатор, которому я готов подчиниться, должен иметь очи человеческие. Властные, но добрые. Тигра и удава не приемлю.

Но тогда мое внутреннее бешенство конкретизировалось на мелочной мысли, порожденной уязвленной гордостью. “Если ты, человек на венском стуле, воображаешь, что протянешь мне руку сидя, то ты ошибаешься. Встанешь!”

И он встал. И мы поздоровались. Но он не сказал ни слова: и глаза сохранили свое зловещее выражение.

Впрочем, время для разговоров прошло. К роялю подошел некто и заиграл.

Музыка была простая, но не пошлая. Какой-то неуловимой особенностью она отличалась от банальности. Мы отошли с моим “факиром” в сторону.

Я спросил:

- Что это за музыка? Кто ее сочинил?

Мой друг указал глазами на Гюрджиева.

- Так он и композитор?

- Он? Он может все. - И прибавил:

- Гармоническое развитие человека.

- Почему же у него глаза нечеловеческие?

- Потому что он - сверхчеловек!

Одновременно с музыкой из-за колонн показались люди.

Они выходили на блестящий паркет и выстраивались против Гюрджиева, который остался на своем стуле. Они заняли свои места примерно в шахматном порядке. По какому-то знаку пришли в движение. “Факир” сказал мне:

- Одиннадцать противоречивых... Следите за дамой, что в переднем ряду посередине. Она лучше всех.

- Балерина?

- Нет. Она жена того, что у рояля. Он вас знает. Он служил в Государственной Думе. Петербургская дама...

Молодая женщина, тонко сложенная. Это было видно, лучше сказать, чувствовалось, несмотря на некую серую хламиду, что была на ней.

Лицо? Вероятно, было красиво красотой петербургской. Сейчас оно излучало какую-то иную красоту.

У меня была когда-то машинистка. Ее некоторые товарищи по канцелярии называли “Пулемет”. Действительно, под ее пальцами пишущая машинка рокотала. Это была трель, в которой уже не слышно было отдельных ударов, просто слитная струя звука.

Я в те годы диктовал очень быстро. Моя машинистка старалась заменить мне стенографистку. Это ей удавалось, но стоило великого напряжения. На ее губах появлялось некое подобие улыбки. В этой загадочной усмешке я читал, диктуя ей, некую смесь блаженства и страдания. Блаженство было потому, что она в эти мгновения достигала недостижимого: страдание - от сверхсильного напряжения. Эту, знакомую уже мне, тень улыбки я увидел на устах петербурженки, танцевавшей пляску одиннадцати противоречивых движений перед лицом восточного владыки. Мой факир спросил:

- Ну, как?

Я ответил:

- После скажу.

Когда этот сладко-мучительный танец кончился, я нашел подходящие слова.

- Это... пляшущая нестеровщина!

Нестеров во Владимирском соборе в Киеве, в других своих картинах, например, “Святая Русь”, “Великий постриг”, изображает смесь блаженства и страдания. Но его счастливые мученицы неподвижны. У Гюрджиева они заплясали.

После танцев последовало то, что в солдатском быту называлось:

- Выходи на словесность!

В античности, в перерывах между гимнастическими упражнениями, которые были главным предметом тогдашних “гимнасий”, преподавались науки и философия, тогдашняя “словесность”.

Нас пригласили на хоры... Подошел музыкант, что играл на рояле. Он сказал мне:

- Вы меня не помните, но я вас хорошо знаю. Жена очень хочет с вами познакомиться. Не здесь. Заходите к нам.