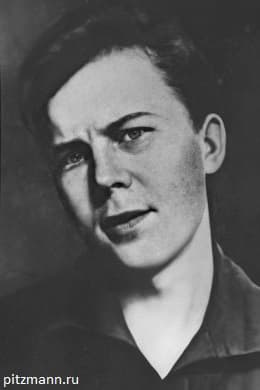

Народный поэт России

21 июня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского поэта, классика русской литературы, автора поэм «Василий Теркин», «Дом у дороги», «Страна Муравия», «За далью - даль», множества стихов и очерков - Александра Трифоновича Твардовского.

Твардовский столь прочно завоевал признание и любовь своих современников, потому что его поэтическое слово - это слово правды, обращенные к самой широкой аудитории. Сам поэт справедливо полагал, что истинной, значительной может считать ту поэзию, которая дорога не только ее любителям, но и тем, кто обычно стихов не читает.

А Твардовского не просто знаменитым - любимым, сделала поэма «Василий Теркин», созданная в годы Великой Отечественной войны. Ведь она про каждого участника этой великой битвы.

Лиричность, доступность поэзии Твардовского, правдиво и страстно запечатлевшей многие ключевые события российской истории, сделали ее поистине народной. А журнал «Новый мир», в котором Александр Трифонович был главным редактором в 1950-1954 и 1958-1970 годах, стал символом «шестидесятничества», духовным оазисом тех лет.

Пожалуй, как никто другой, поэт был обласкан властью: четыре Государственных премии (1941, 1946, 1947, 1971), Ленинская премия (1961), награждение орденами и медалями. И как никто другой, гоним ею же, когда не удалось сломать, сделать официальным поэтом, «рупором идей партии». Такую глыбу пригнуть, сокрушить не под силу каким угодно гонителям. Потому что он воистину народный, за ним его народ, его творчество, близкое и понятное каждому. Он всегда осмысливал события, происходящие в стране и отзывался на них строками, в которых чувствовался поистине национальный характер, в которых была и широта неохватная, и удаль, и лукавство, и неиссякаемый оптимизм, и сдержанное мужество.

В стихах Твардовского с самого начала войны зазвучала особая мелодия. Стихи были наполнены глубинной стойкостью, мудрой смешинкой, оптимизмом, крепким солдатским юмором и - верой, неизменной верой в скорую победу:

Не зарвёмся, так прорвёмся,

Будем живы - не помрём,

Срок придёт, назад вернёмся.

Что отдали - всё вернём.

Первая запись о поэтическом герое по фамилии Тёркин появилась у Твардовского еще во время финской войны - во фронтовой тетради с Карельского перешейка. Он записал 20 апреля 1940 года: «Вчера вечером или сегодня утром герой нашёлся, и я сейчас вижу, что только он мне и нужен, именно он. Вася Тёркин! Он подобен фольклорному образу. Он - дело проверенное». Позднее поэт не раз рассказывал своим читателям, которые заваливали его письмами:

«Василий Тёркин», повторяю, известен читателю, в первую очередь, армейскому, с 1942 года. Но «Вася Тёркин» был известен ещё с 1940 года - с периода финской кампании. В газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» мы решили завести что-то вроде «уголка юмора». Это должен был быть весёлый удачливый боец, фигура условная, лубочная… От его имени писали многие сотрудники редакции...

Перед весной 1942 года я приехал в Москву и вдруг решил оживить «Василия Тёркина». Сразу было написано вступление о воде, еде, шутке и правде…

С того времени, как в печати появились главы первой части «Тёркина», он стал моей основной и главной работой на фронте».

Как воспринимали современники, особенно труженики войны, эту работу Твардовского, очень точно определил Константин Симонов, тогда также военный корреспондент: «Ещё не законченная книга становилась на наших глазах частью народного духа. Больше того - через читавших, а порой и знавших её наизусть ещё продолжавших воевать людей, она делалась как бы неотъемлемой частью самой войны».

Так создавался эпос о великой войне, о великом народе и его бойце-победителе. Твардовский очень хорошо понимал историческое значение этой работы. А в годы военного лихолетья она была насущно необходима народу, как и ему самому.

По свидетельству А. Фадеева, Сталин, не обнаружив «Тёркина» в списках произведений, выдвинутых на соискание Сталинской премии за 1944-1945 гг. в области литературы, лично вписал фамилию Твардовского, и в 1946 году за поэму «Василий Тёркин» ему была присуждена эта премия 1-й степени.

- Я убит подо Ржевом

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,--

Точно в пропасть с обрыва --

И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,

До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей.

Я -- где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я -- где с облачком пыли

Ходит рожь на холме;

Я -- где крик петушиный

На заре по росе;

Я -- где ваши машины

Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке

Речка травы прядет, --

Там, куда на поминки

Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые,

Сколько сроку назад

Был на фронте впервые

Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю,

Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши

Там, на Среднем Дону?..

Этот месяц был страшен,

Было все на кону.

Неужели до осени

Был за ним уже Дон

И хотя бы колесами

К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи

Той не выиграл враг!

Нет же, нет! А иначе

Даже мертвому -- как?

И у мертвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она -- спасена.

Наши очи померкли,

Пламень сердца погас,

На земле на поверке

Выкликают не нас.

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам -- все это, живые.

Нам -- отрада одна:

Что недаром боролись

Мы за родину-мать.

Пусть не слышен наш голос, --

Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,

Устоять, как стена,

Ибо мертвых проклятье --

Эта кара страшна.

Это грозное право

Нам навеки дано, --

И за нами оно --

Это горькое право.

Летом, в сорок втором,

Я зарыт без могилы.

Всем, что было потом,

Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно

Вам привычно и ясно,

Но да будет оно

С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы

И не Дон потеряли,

И в тылу у Москвы

За нее умирали.

И в заволжской дали

Спешно рыли окопы,

И с боями дошли

До предела Европы.

Нам достаточно знать,

Что была, несомненно,

Та последняя пядь

На дороге военной.

Та последняя пядь,

Что уж если оставить,

То шагнувшую вспять

Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,

За которой вставало

Из-за вашей спины

Пламя кузниц Урала.

И врага обратили

Вы на запад, назад.

Может быть, побратимы,

И Смоленск уже взят?

И врага вы громите

На ином рубеже,

Может быть, вы к границе

Подступили уже!

Может быть... Да исполнится

Слово клятвы святой! --

Ведь Берлин, если помните,

Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие

Крепость вражьей земли,

Если б мертвые, павшие

Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные

Нас, немых и глухих,

Нас, что вечности преданы,

Воскрешали на миг, --

О, товарищи верные,

Лишь тогда б на воине

Ваше счастье безмерное

Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная

Наша кровная часть,

Наша, смертью оборванная,

Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили

Мы в суровой борьбе,

Все отдав, не оставили

Ничего при себе.

Все на вас перечислено

Навсегда, не на срок.

И живым не в упрек

Этот голос ваш мыслимый.

Братья, в этой войне

Мы различья не знали:

Те, что живы, что пали, --

Были мы наравне.

И никто перед нами

Из живых не в долгу,

Кто из рук наших знамя

Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,

За Советскую власть

Так же, может быть, точно

Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,

Тот еще под Москвой.

Где-то, воины, где вы,

Кто остался живой?

В городах миллионных,

В селах, дома в семье?

В боевых гарнизонах

На не нашей земле?

Ах, своя ли. чужая,

Вся в цветах иль в снегу...

Я вам жизнь завещаю, --

Что я больше могу?

Завещаю в той жизни

Вам счастливыми быть

И родимой отчизне

С честью дальше служить.

Горевать -- горделиво,

Не клонясь головой,

Ликовать -- не хвастливо

В час победы самой.

И беречь ее свято,

Братья, счастье свое --

В память воина-брата,

Что погиб за нее.

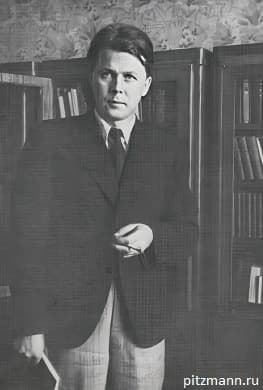

ТВАРДОВСКИЙ читает свои стихи