Еще раз о Сталине и Мандельштаме

В 2017 году в очередном выпуске исторического сборника «“Совершенно секретно”: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922-1934)» было впервые опубликовано хранящееся в Центральном архиве ФСБ РФ Спецсообщение заместителя председателя ОГПУ Якова Агранова об аресте и ссылке Мандельштама, адресованное Сталину [1]. На мой взгляд, этот документ замыкает разорванную до сегодняшнего дня цепочку архивных документов, связанных с арестом Мандельштама в 1934 году, и позволяет пересмотреть многие сложившиеся вокруг первого дела Мандельштама стереотипы.

Право на арест

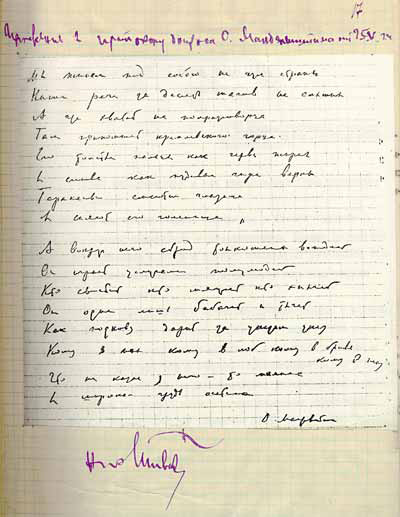

Мандельштам был арестован в ночь на 17 мая у себя в квартире в писательском доме в Нащокинском переулке (в присутствии приехавшей из Ленинграда Ахматовой). Поводом для ареста послужил донос неизвестного нам сексота из литературных кругов, сообщившего чекистам о существовании антисталинского стихотворения Мандельштама и чтении им этого и других неопубликованных антисоветских текстов знакомым. На первом же допросе Мандельштам признался в авторстве написанного в ноябре 1933 года стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» и сообщил имена людей, которых ознакомил с его текстом.

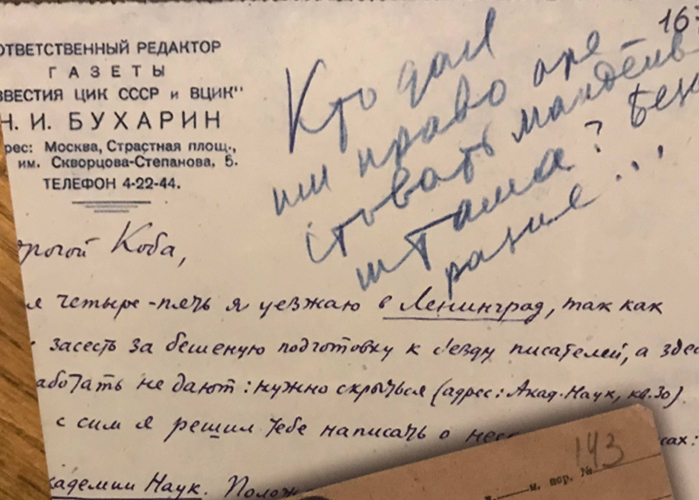

Уже через 10 дней, 26 мая, Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило поэта к трем годам ссылки в уральском городе Чердынь. 3 июня Мандельштам с женой прибыли в Чердынь, ночью поэт выбросился из окна больницы, куда их временно поместили. 5 июня Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву о попытке самоубийства Мандельштама и о его психическом заболевании. Одним из ее адресатов был покровительствовавший поэту с конца 20-х годов Н.И. Бухарин, недавно (в феврале 1934 года) ставший главным редактором газеты «Известия». После получения телеграммы Надежды Яковлевны Бухарин в очередном деловом письме Сталину поднимает тему ареста Мандельштама, упоминая, что к нему «все время апеллируют» защитники поэта и, в частности, отдельно подчеркивая «полное умопомрачение» Бориса Пастернака «от ареста Мандельштама». Среди дел, затронутых в письме Бухарина, внимание Сталина привлекает только пункт, касающийся Мандельштама. Он подчеркивает его красным карандашом и синим карандашом оставляет на письме резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...» [2]

Пятого же июня Москва требует от Свердловского ОГПУ проведения немедленной психиатрической экспертизы ссыльного, а 9 июня - срочного переведения его в больницу в Свердловск. Наконец, 10 июня в Москве то же Особое совещание ОГПУ принимает постановление об изменении постановления от 26 мая: высылку на Урал заменяют «минусом 12» - запретом жить в столицах и некоторых крупных городах СССР.

Связь смягчения участи Мандельштама с резолюцией Сталина очевидна. Однако до последнего времени эта резолюция оставалась своего рода безответной репликой, повисающей в воздухе. Л.В. Максименков, впервые полностью опубликовавший и прокомментировавший письмо Бухарина с ремаркой Сталина, справедливо предположил, что «резолюция (поручение, приказ) Сталина должна была автоматически привести в “порядке контроля” к внутриведомственному расследованию дела Мандельштама» и что «недостающие звенья» в этом деле рано или поздно будут обнаружены. Таким «недостающим звеном» в цепи сопутствующих делу Мандельштама документов и является, на мой взгляд, подписанное Аграновым и адресованное Сталину Спецсообщение ОГПУ об аресте поэта.

Автограф стихотворения О.Э. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...» из следственного дела 1934 года. ЦА ФСБ

«Никто ничего не знает»

Исходя из текста надписи Сталина, можно предположить, что до получения письма Бухарина (предположительно 6-7 июня) он ничего не знал об аресте Мандельштама. (Гипотеза П.М. Нерлера о том, что 25-26 мая председатель ОГПУ Ягода по телефону информировал Сталина об аресте Мандельштама и даже прочитал ему криминальное стихотворение, выглядит совершенно неосновательной и, более того, опровергается самим же автором, который, противореча себе, подтверждает далее, что в момент получения письма Бухарина Сталин не знал об аресте Мандельштама [3].)

Прагматика и социополитический контекст и бухаринского письма, и самого ареста Мандельштама точно реконструированы Максименковым. Он справедливо отмечает, что для Сталина не санкционированный им лично арест ОГПУ одного из «номенклатурных» советских писателей в преддверии готовящегося Первого съезда их союза (членом которого Мандельштам, безусловно, стал бы при ином развитии событий) и одного из знаковых объектов предсъездовской либерализации 1932-1933 годов [4] был вопиющим превышением органами их полномочий [5].

Нет никакой уверенности в том, что, несмотря на присутствие имени Мандельштама в поданном Сталину Кагановичем в апреле 1932 года многофамильном «списке-реестре» советских писателей [6], он до начала июня 1934 года толком представлял себе, кто такой Мандельштам, и тем более читал его произведения. Письмо Бухарина, однако, давало Сталину весь необходимый контекст, чтобы понять, что на фоне активной подготовки назначенного (после неоднократных переносов) на конец июня писательского съезда, которой Сталин придавал серьезное политическое значение и в которую был непосредственно погружен, произошло нечто экстраординарное.

Дорогой Коба,

На дня четыре-пять я уезжаю в Ленинград, так как должен засесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне работать не дают: нужно скрыться (адрес: Акад[емия] Наук, кв. 30). В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1). Об Академии Наук. Положение становится окончательно нетерпимым. Я получил письмо от секретаря партколлектива т. Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрасно разбирающийся). Это - сдержанный вопль. Письмо прилагаю. Если бы ты приказал - как ты это умеешь, - все бы завертелось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Ак[адемия] Н[аук] не получила никакой иностр[анной] литературы - вот тут и следи за наукой!

2). О наследстве «Правды» (типографском). Было решено, что значительная часть этого наследства перейдет нам. На посл[еднем] заседании Оргбюро была выбрана комиссия, которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очутиться буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу Стецкому, чтобы нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброшены назад. Нам действительно нужно старое оборудование «Правды» и корпуса.

3). О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А[лексеем] Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М[андельштама], что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т.д. Моя оценка О. Мандельштама: он - первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он - безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т.д. Т.к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил написать тебе об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз / на об[ороте] потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М[андельштам]а и никто ничего не знает.

26 мая, в день вынесения приговора Мандельштаму, в «Литературной газете» было объявлено о том, что Бухарин выступит на съезде писателей с докладом о поэзии (он будет писать его в той самой ленинградской квартире Академии наук, о которой упоминает в письме [7]). Напомним, что все ключевые докладчики на съезде утверждались Сталиным. В этом контексте письмо Бухарина приобретало особое значение для адресата. Упоминание же Бухариным многочисленных апелляций к нему со стороны литературной общественности и, главное, отдельное возвращение к теме Мандельштама с упоминанием Пастернака (через два месяца провозглашенного в докладе Бухарина первым советским поэтом) сигнализировали о серьезности инцидента с Мандельштамом.

Если внимательно прочитать посвященный Мандельштаму пункт письма Бухарина, то становится ясно, что смысловой доминантой этого фрагмента текста является мотив тотального «незнания» и отсутствия всякой достоверной информации о произошедшем с ним на фоне констатации общественной взволнованности этим событием, подкрепленной упоминанием имени Пастернака - хорошо известного и значимого для Сталина. Бухаринские «я не знаю», «никто ничего не знает» и сообщение об отказе Агранова сообщить подробности не могли не срезонировать в сознании Сталина с его собственным незнанием о случившемся. Ситуация была нетипична для бюрократической практики вождя.

Например, осенью 1933 года Сталин был проинформирован тем же Аграновым об аресте и высылке драматургов Н. Эрдмана (включенного, как и Мандельштам, в «список Кагановича»), В. Масса и Э. Германа (Эмиля Кроткого). И преступление, и наказание этих писателей были идентичны мандельштамовским - «распространение к[онтр]р[еволюционных] литературных произведений» и высылка на три года в Сибирь и на Урал [8]. Однако для Сталина арест и высылка известных литераторов сюрпризом не стали - еще 9 июля 1933 года он получил письмо от тогдашнего зампреда ОГПУ Ягоды, в котором тот информировал его о факте сочинения и чтения Эрдманом и Массом «сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания», прилагал тексты самих басен и свое резюме: «Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты» [9]. Письмо Ягоды было внимательно прочтено Сталиным - его ключевые положения и вывод были им подчеркнуты. Информация же, полученная из письма Бухарина, явилась для Сталина полной неожиданностью.

Столь же нетривиальными для советской репрессивной практики были и изложенные Бухариным гипотетические мотивы преследования Мандельштама: драка с Алексеем Толстым, вызванная, в свою очередь, дракой «другого писателя» с женой Мандельштама. Очевидное несоответствие «бытового» повода и серьезности резонанса и возможных дальнейших последствий ареста Мандельштама должно было лишь усилить в глазах Сталина некоторую энигматичность всего этого дела.

Смысл резолюции Сталина однозначен: его возмутил не факт ареста известного писателя, а факт самодеятельности ОГПУ на литературном поле, целиком подлежащем «высочайшему» контролю. С точки зрения Сталина, никакого права арестовывать сколь-нибудь заметного литератора без его личной санкции у чекистов не было.

Контроль властей над писателями перед съездом усилился: «В предсъездовские дни, с весны 1934 г., СПО [Секретно-политический отдел] ОГПУ <...> организовал регулярное (примерно раз в 2-3 дня) информирование руководства наркомата и, соответственно, ЦК ВКП(б) о настроениях писателей, ходе выборов и составе делегатов, проводимых в писательской среде мероприятиях и совещаниях и т.п.» [10]. На этом фоне инцидент с Мандельштамом, информация о котором из ОГПУ не дошла до него, должен был восприниматься Сталиным особенно остро. 10 мая 1934 года умер председатель ОГПУ В.Р. Менжинский, и службу официально возглавил Г.Г. Ягода (Агранов остался на должности заместителя председателя ОГПУ). Сталин знал об особой позиции Ягоды в вопросе реформирования писательских организаций: связанный родством с идеологом упраздняемого РАППа Леопольдом Авербахом (братом жены Ягоды), он не всегда придерживался генеральной линии партии в культурной политике. Так, упомянутый во втором пункте письма Бухарина А.И. Стецкий, заведующий Отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б), в августе 1933 года сообщал Сталину: «Тов. Ягода слишком демонстрирует свои дружеские чувства по отношению к Авербаху. [Александр] Фадеев мне рассказывал, например, следующее: когда он решил порвать с Авербахом (то есть выйти из РАППа. - Г.М.), его пригласил к себе на дачу тов. Ягода и упрекал за то, что Фадеев решил “предать товарища”. Разговор носил такой резкий характер, что Фадеев пригрозил, что он сейчас же уйдет из Зубалова (место расположения госдач. - Г.М.). Если тов. Ягода продолжает в этом духе и теперь, то это скверно» [11]. Мнение Л.В. Максименкова о «саботаже» со стороны чекистов организации Союза писателей и его первого съезда представляется неоправданным преувеличением, но исключить со стороны Сталина опасения по поводу частичной потери контроля за поведением чекистов в «области культуры», особенно в дни перед писательским съездом, нельзя.

В июле 1934 года намечалась задуманная в феврале реорганизация ОГПУ в НКВД, отражавшая новую партийную линию на «нормализацию» жизни, отказ от «крайностей государственного террора и усиление роли правовых механизмов» [12]. В рамках кампании по «укреплению социалистической законности» работа ОГПУ весной и летом 1934 года была подвергнута критике Политбюро, отразившейся в целой серии решений. Одно из них особенно интересно для нас. 5 июня, за день или два до получения Сталиным бухаринского письма, Политбюро приняло два постановления, связанных с делом бывшего начальника управления противовоздушной обороны Наркомата тяжелой промышленности СССР А.И. Селявкина, осужденного на десять лет за продажу секретных военных документов. В апреле Сталин получил от прокурора СССР И.А. Акулова жалобу Селявкина, в которой утверждалось, что он оговорил себя на допросах в ОГПУ под угрозой расстрела. Проведенная проверка подтвердила, что дело было полностью сфальсифицировано. В постановлениях, принятых 5 июня, Политбюро отменяло приговор Селявкину (и присоединенным к нему чекистами подельникам) и отдельно указывало руководству органов «обратить внимание на серьезные недочеты в деле ведения следствия следователями ОГПУ» [13].

Таков был ближайший контекст резолюции вождя. Теперь Сталину оставалось понять, кто, собственно, стал жертвой неправового ареста.

Именно это было одной из целей его телефонного звонка Пастернаку.

«Он мастер? Мастер?»

И письмо Бухарина, и звонок Сталина Пастернаку не имеют точной датировки. Если в случае письма Бухарина, исходя из упоминания в нем попытки самоубийства Мандельштама в ночь на 4 июня и телеграмм Надежды Яковлевны, посланных 5 июня, мы можем датировать его 5-6 июня [14], то для звонка Пастернаку у нас есть другая хронологическая граница - он, как мне представляется, был совершен до официального изменения приговора Мандельштаму 10 июня.

Восстановленный на основе различных мемуарных свидетельств Е.В. и Е.Б. Пастернаками текст короткого разговора Сталина и Пастернака [15] начался со слов Сталина о том, что дело Мандельштама «пересматривается и с ним все будет хорошо». Сталин не случайно не сообщал Пастернаку о пересмотре дела Мандельштама как о состоявшемся факте - решение пересмотреть приговор было, несомненно, уже принято им, но еще не было оформлено Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Одним из элементов процесса пересмотра был, собственно, и сам звонок Пастернаку, состоявшийся, по моему мнению, 7-9 июня 1934 года [16].

В связи с получением письма Бухарина Сталин был озабочен несколькими вопросами: во-первых, самоуправством ОГПУ, во-вторых, тем, действительно ли Мандельштам является «первоклассным поэтом» (как его охарактеризовал Бухарин) и правда ли его арестом взволнован такой значительный автор, как Пастернак, и в-третьих - почему свое беспокойство Пастернак транслировал через лишь недавно восстановленного в партийных правах Бухарина, а не обратился непосредственно к нему самому. Нетрудно увидеть, что весь этот комплекс проблем объединен для Сталина деликатной темой потери контроля над ситуацией и нарушения номенклатурной субординации.

Таким образом, при реконструкции логики разговора чрезвычайно существенно то, что Сталин, ограниченный информацией из письма Бухарина, инициирует и ведет его из коммуникативной ситуации непонимания и незнания. Помимо сообщения о планируемом смягчении участи Мандельштама все реплики Сталина, запомнившиеся мемуаристам, имеют целью получить ответы на обозначенные выше вопросы.

Прежде всего, Сталина интересует, насколько существенен литературный статус Мандельштама. Его знаменитая реплика «Но ведь он мастер? Мастер?» имеет в виду не абстрактное художническое мастерство Мандельштама, но отсылает ко вполне определенному контексту актуальной литературной политики после разгона РАППа и начала подготовки всесоюзного писательского объединения. 20 октября 1932 года в доме Максима Горького Сталин, обращаясь к партийному писательскому активу, констатировал: «Надо писателю сказать, что литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей - мастеров художественного слова» [17]. Очевидно, что в сознании Сталина понятие «мастера художественного слова» прочно (по аналогии с военспецами и прочими представителями старого режима) было ассоциировано с представлением о «старом специалисте», чья чуждость советской власти искупалась его высоким профессионализмом [18]. В вину РАППу Сталин ставил слишком «нетерпимое» отношение к «беспартийным писателям» и призывал бывших рапповцев учиться у них. Характеристика, данная Бухариным Мандельштаму («первоклассный поэт»), после информации о претензиях к нему со стороны ОГПУ помещала поэта в глазах Сталина именно в этот ряд - «контрреволюционных писателей - мастеров художественного слова». У Пастернака Сталин, принимая решение о смягчении участи Мандельштама, искал подтверждения не только оценки Бухарина, но, главным образом, этой своей классификации.

(Заметим, что из всех трактовок разговора наиболее близкой к реальности представляется версия Пастернака, переданная его женой Зинаидой Николаевной и, сообразно ее практическому уму, лишенная свойственных остальным версиям «психологизаций» и «усложнений»: «Боря считал, что Сталин позвонил, чтобы проверить слова Бухарина, сказавшего ему, что Пастернак взволнован арестом Мандельштама» [19].)

Выслушав, сколько можно судить, довольно сбивчивые и неуверенные реплики Пастернака («Вы как-то медлительно говорите», - заметил Сталин Пастернаку [20]), в целом тем не менее не противоречившие сообщенному Бухариным, и столкнувшись с желанием поэта перевести беседу в более общее русло, Сталин, сочтя свою задачу выполненной, потерял всякий интерес к разговору и прервал его.

(В скобках заметим, что медлительность, осторожность и известная «невнятность» Пастернака, вызвавшие явное раздражение бросившего трубку Сталина, понятны. «Странное», по определению Л.С. Флейшмана [21], содержание разговора было определено тем, что, как и Сталин, Пастернак, со своей стороны, также находился в сковывающей ситуации незнания - незнания о том, читал ли Сталин текст крамольного стихотворения Мандельштама и, главное, известно ли ему, что этот текст сам Пастернак слышал от автора. Пастернак не мог знать о том, что Мандельштам (по причинам, о которых мы можем лишь гадать) не назвал его имени на допросе, когда перечислил людей, ознакомленных им со стихотворением. Все это вместе с уникальным характером звонка Сталина - а это, как точно заметил тот же Флейшман [22], единственный из звонков вождя писателям, никак не спровоцированный обращением имярека к нему, - заставляло Пастернака гадать о степени потенциальной опасности разговора и стараться, по возможности избегая всякой конкретики, уводить диалог к абстрактным темам.)

Тема конкретных мандельштамовских стихов, согласно канонической версии разговора, Сталиным не поднималась - и это косвенное доказательство того, что к моменту разговора с Пастернаком Сталин имел лишь полученную от Бухарина информацию и ничего не знал о подлинной причине ареста Мандельштама. Она была названа ему лишь в Спецсообщении Агранова, направленном, по-видимому, в ответ на резолюцию на письме Бухарина [23]. Однако даже если согласиться с предположением Л.С. Флейшмана о том, что диалог Сталина и Пастернака «состоялся <...> после того, как Сталин получил из НКВД (ОГПУ будет реорганизовано в НКВД в июле. - Г.М.) - от Агранова или самого Ягоды - ту информацию, которую не имел Бухарин, когда писал вождю, а именно справку о стихотворной инвективе Мандельштама или даже ее текст» [24], то, как мы увидим далее, эта специфически поданная информация при всей ее новизне вряд ли смогла бы содержательно расширить разговор вождя с поэтом.

Тюремные фотографии Осипа Мандельштама в профиль и анфас из первого следственного дела. Май 1934 года. ЦА ФСБ

Тюремные фотографии Осипа Мандельштама в профиль и анфас из первого следственного дела. Май 1934 года. ЦА ФСБ

«Уничтоженная» рукопись

Параллельно самостоятельным попыткам Сталина удостовериться в правдивости представленной ему Бухариным информации о Мандельштаме, арест которого вызвал такой дестабилизирующий эффект в культурном сообществе, работал и обычный бюрократический механизм, детально описанный Л.В. Максименковым при публикации письма Бухарина. Резолюция Сталина, несмотря на имперсональный характер, требовала от руководства ОГПУ ответа и оправдания своих действий. Эту функцию и выполняет, на мой взгляд, Спецсообщение Агранова.

Подписавший 16 мая без консультаций с высшим руководством ордер на арест Мандельштама Агранов оказался в сложном положении.

Известные нам свидетельства рецепции антисталинского текста Мандельштама в 1933-1934 годах полностью подтверждают его характеристику, данную Ахматовой и пересказанную Мандельштамом следователю Н.Х. Шиварову: «Со свойственными ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный характер” этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы» [25]. То же подчеркивание внелитературного характера текста Мандельштама содержится и в реакции Пастернака, заявившего автору, что «это не литературный факт, а акт самоубийства» [26]. По точной характеристике Е.А. Тоддеса, «это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров)» [27]

.Полностью https://www.colta.ru/articles/literature/22722-gleb-morev-esche-raz-o-staline-i-mandelshtame