10 утопических проектов советских авангардистов

К выходу сборника текстов одного из основателей «Лефа» Бориса Арватова в издательстве V-A-C Александра Селиванова выбрала десять проектов теоретиков авангарда, предлагавших радикально изменить жизнь советского человека и все области искусства

1. Константин Мельников и реформа сна

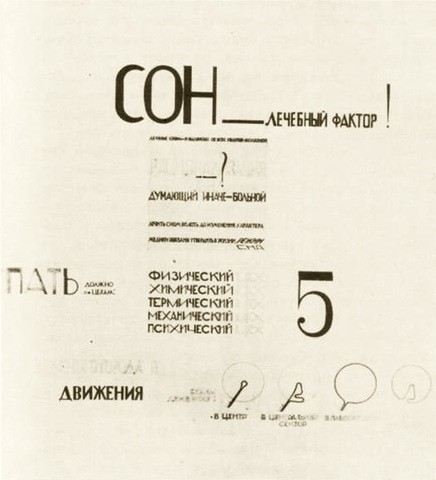

«И теперь, если я слышу, что для нашего здоровья нужно питание, я говорю - нет - нужен СОН. Все говорят, отдыху нужен воздух, опять не это - я считаю, что без сна воздух бессилен восстановить наши силы… Торжествующему СНУ я проектирую Дворцы-палаты из пяти видов воздействия через: ФИЗИКУ - давления и влажности воздуха, водяных потоков с массажем до чесания пяток; ТЕРМИческих палат - от жары русских каменок до ледяных морозов; ХИМИЮ - ароматы лесных массивов, лугов, душистого сена, весны, осени; МЕХАНИКУ - с ложами в движениях кручения, дергания, качания, опрокидывания; ПСИХИКУ - шум листьев, морского прибоя, грозы, соловьи, чтение, музыку… Проект позабавил врачей, и в настоящее время медицина приближает свои методы к сну, как к целебному источнику… и я верю, что я не так далек со своим проектом и скоро к науке с техникой придут на помощь поэт и музыкант, и с ними человек, и завершат мою мечту построить СОНную СОНату».

* Константин Мельников. «Город рационализированного отдыха», 1930 год

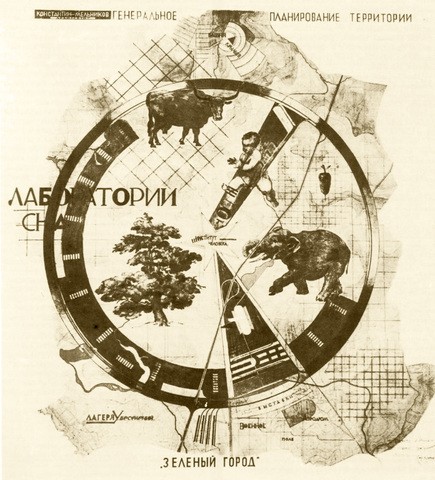

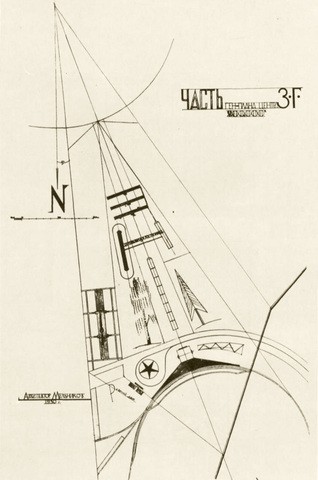

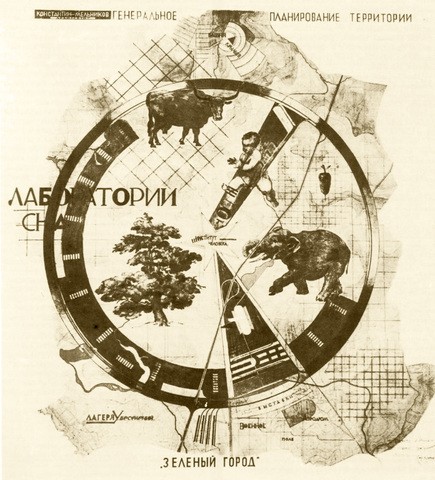

Конкурсный проект города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

Конкурсный проект города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

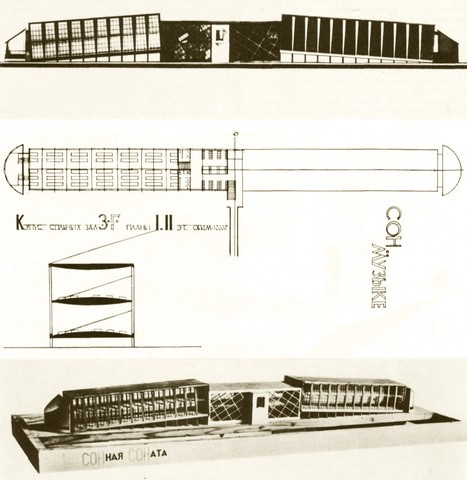

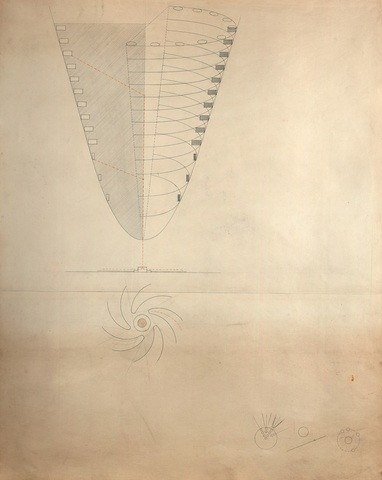

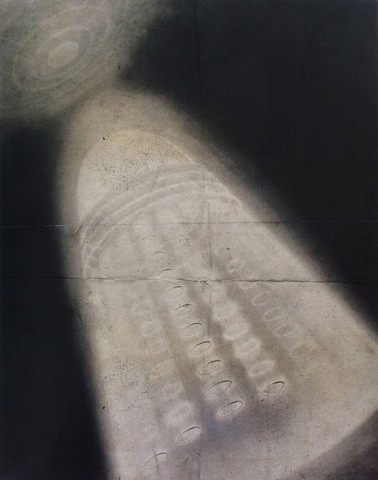

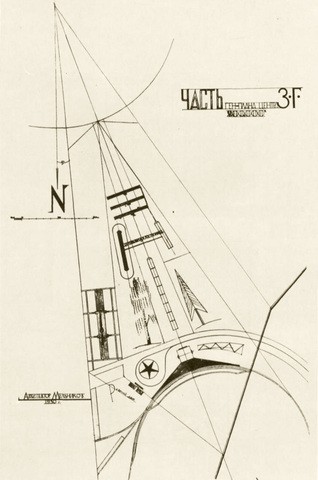

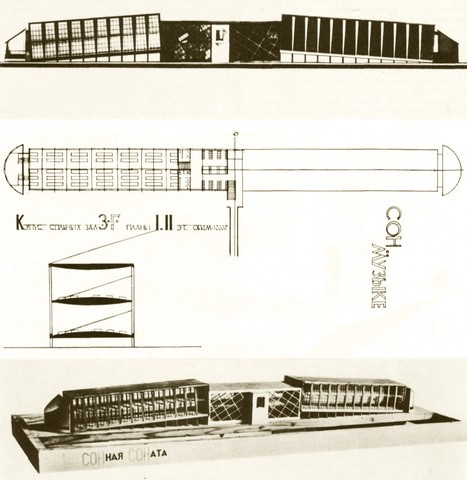

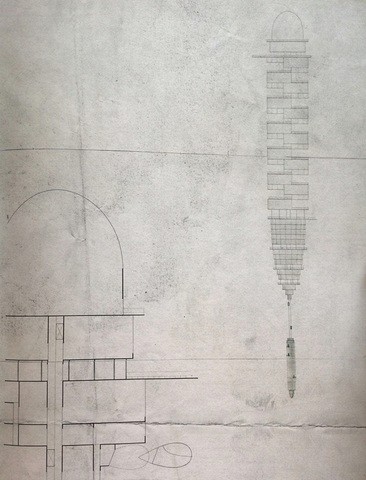

Корпус спальных зал «СОНная СОНата» из конкурсного проекта города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Сверху вниз: фасад корпуса спальных зал «СОНная СОНата», план корпуса и его макет.

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

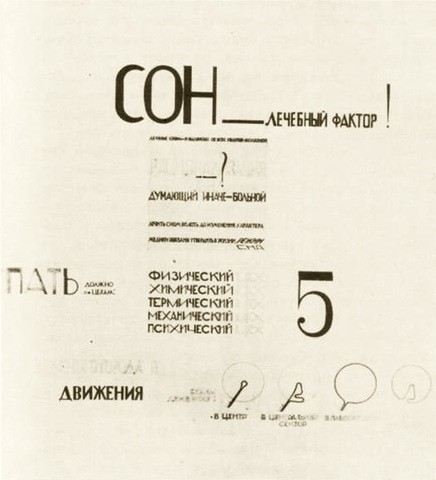

Страница конкурсного проекта города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

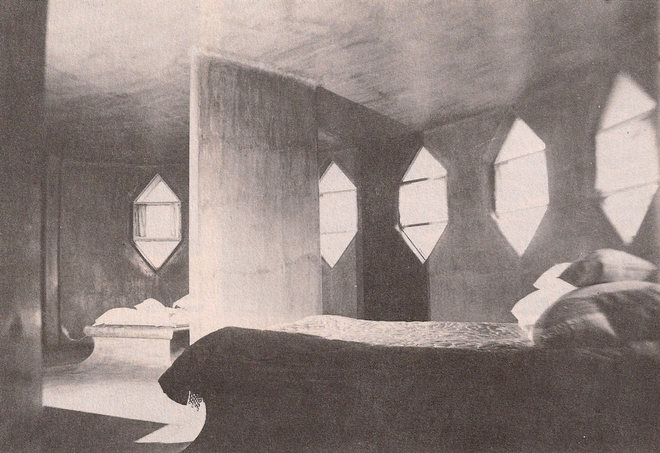

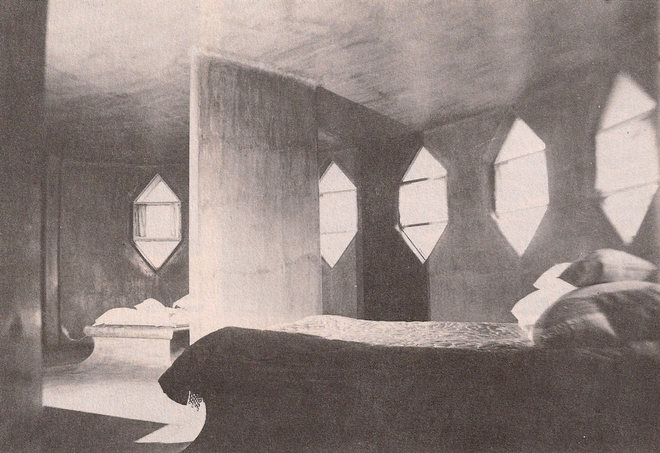

Спальня в экспериментальном доме-мастерской Константина Мельникова. 1929 год

The Charnel-House

Константин Мельников. Проект спальни в доме-мастерской в Кривоарбатском переулке. 1929 год

The Charnel-House

Спальня в экспериментальном доме-мастерской Константина Мельникова

© Diomedia / ТАСС

Великий советский архитектор-авангардист считал сон важнейшей частью человеческой жизни. Спроектированная им спальня в его доме в Кривоарбатском переулке представляла собой пространство без единого прямого угла, с перегородками, плавно перетекающими из пола в потолок. Кровати, волной поднимавшиеся из пола, были задуманы как монолитные скульптуры. Стены были выкрашены охрой: с точки зрения Мельникова, такой цвет навевал золотые сны.

В 1929-1930 годах к конкурсу на планировку «Зеленого города» - города отдыха в Подмосковье - Мельников разработал проект «СОНная СОНата», предложив рационализировать отдых за счет качественно новой организации коллективного сна, включавшей правильный наклон пола в палатах, звуковое сопровождение, запахи, влажность и температуру.

В кольцо из магистралей помещались огороды, детский городок, лес, зоопарк, курзал, туристские павильоны, передвижные рестораны и кафе, библиотеки и пункты выдачи спортинвентаря, а в самую середину - Институт человека. Двенадцать корпусов «Лаборатории сна», в которых одновременно должны были спать 4 тысячи человек, располагались в лесу по кругу. В профессиональном сообществе уже начали обсуждать строительство подобных центров по всей стране, но в 1931 году проект закрыли в связи с прошедшей градостроительной дискуссией и начавшимися гонениями на авангард. Спустя еще шесть лет Мельников - «трюкач», «фокусник» и «формалист», как теперь называла его советская пресса - будет уволен с поста руководителя архитектурно-проектной мастерской Моссовета № 7 и фактически лишен заказов. До конца жизни будет проектировать в стол.

2. Лев Троцкий и новый быт

«Даст революция новый быт? Как не дать - даст. Но этот быт, как и вся общественность, будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться, исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть и застойным. По мере того как человек начнет воздвигать дворцы на вершине Монблана и на дне Атлантики, регулировать любовь, питание и воспитание, повышая средний человеческий тип до уровня Аристотеля, Гете и Маркса, он придаст своему быту не только яркость, богатство, напряженность, но и высшую динамичность. Едва отложившись, оболочка быта будет лопаться под напором новых технико-культурных изобретений и биопсихических достижений».

Лев Троцкий. «Проблемы культуры. Культура переходного периода», 1927 год

Лев Троцкий. Рисунок Юрия Анненкова. 1922 год

© Частное собрание / Diomedia

Принято считать, что в 1920-е годы власти не поддерживали лидеров авангарда: и у Ленина, и у Сталина были весьма консервативные вкусы. Однако среди идеологов революции был человек, открытый к новой культуре и сыгравший огромную роль в самых радикальных художественных проектах.

Считая человека объектом и субъектом социалистического искусства, в своих выступлениях Лев Троцкий говорил о необходимости реформировать повседневность, быт и сознание руками архитекторов, градостроителей, инженеров и режиссеров. Тексты этих выступлений публиковались в «Правде», «Известиях ВЦИК» и других партийных газетах, а также в сборниках «Вопросы быта» и «Вопросы культурной работы». Темы были самые разные - от новой советской прессы и этикета до охраны материнства и деятельности клубов и библиотек.

Троцкий верил, что в скором будущем общественное полностью одержит победу над частным, люди откажутся от личных вещей и любых проявлений индивидуализма и вся жизнь будет протекать в специально организованных общественных пространствах: сон - в коммунах, питание - на фабриках-кухнях, воспитание детей - в яслях и школах, досуг - в клубах. Этот новый быт будет воспитывать нового организованного человека, готового строить социализм. В 1920-е годы тезисы Троцкого были подхвачены Пролеткультом, конструктивистами и рационалистами, но уже в 1930-е в большинстве обвинительных заключений репрессированных авангардистов будет стоять слово «троцкист».

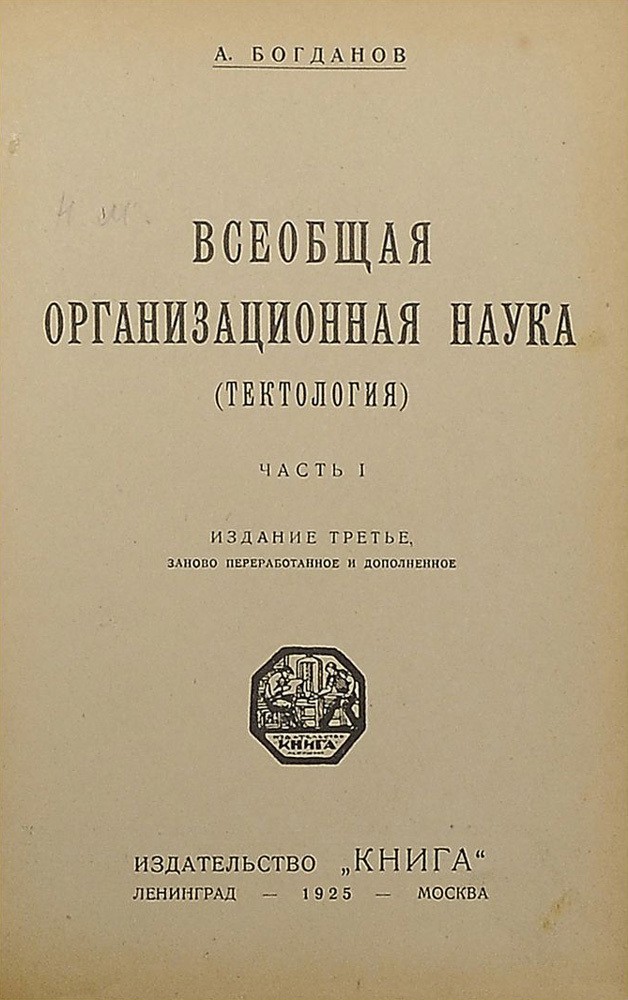

3. Александр Богданов: тектология и Институт крови

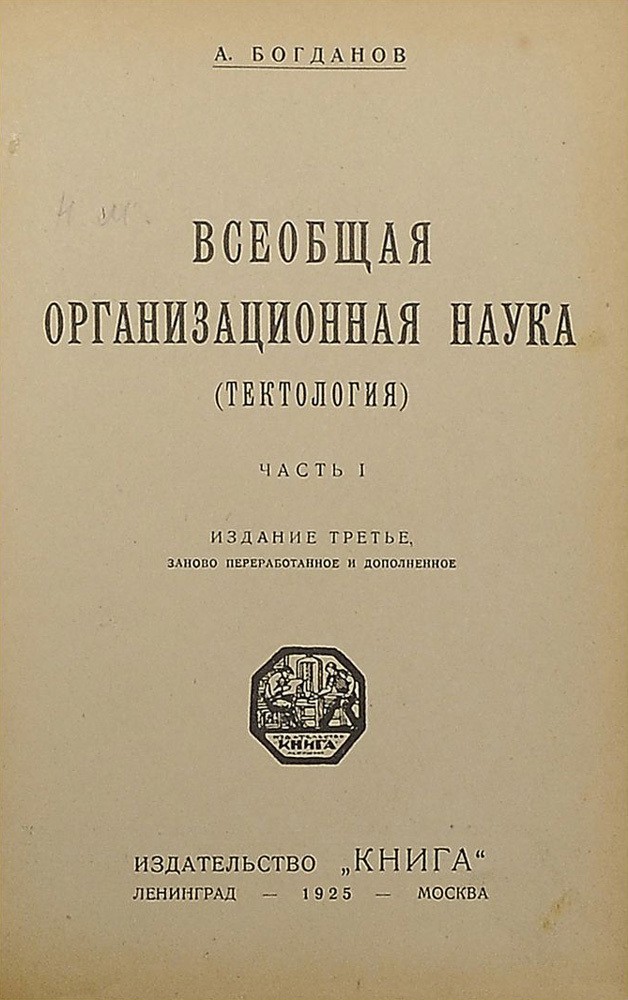

Титульный лист книги Александра Богданова «Всеобщая организационная наука (Тектология)». Ленинград - Москва, 1925 год

Аукционный дом «Империя»

До революции Александр Малиновский (Богданов) писал книги по экономике для рабочих, лечил Николая Бердяева в психиатрической лечебнице, возглавлял кружок политзаключенных, а в 1905-1906 годах был ближайшим соратником Ленина. В 1909-м он эмигрировал в Италию и стал одним из основателей социал-демократической группы «Вперед», выступавшей против легальных форм борьбы и пропагандировавшей пролетарскую культуру и философию.

В 1911 году Богданов совершил крутой поворот: отошел от активной политической деятельности и стал заниматься новой, провозглашенной им же наукой - тектологией. Предметом исследования тектологии стала организация и формирование сложных социальных систем на основе существующего в природе равновесия - меняющегося и динамического. По сути Богданов впервые внятно сформулировал принципы самоорганизации сложных систем. Его идеи, вышедшие в виде трехтомника «Тектологии», оказали влияние на краеугольную для ХХ века концепцию системного подхода, концепцию устойчивого развития (1970-е) и кибернетику.

В 1920-е Богданов занялся теорией омоложения организма при помощи переливания крови от молодых старикам. В экспериментах участвовали многие - например, революционер Леонид Красин и сестра Ленина Мария Ульянова, а идею создания специального Института крови поддержал Сталин, и в 1926 году учреждение открылось в Москве, на улице Якиманка. Сам Богданов тоже был участником опытов и после одного из них скончался.

4. Алексей Гастев и создание ударника труда

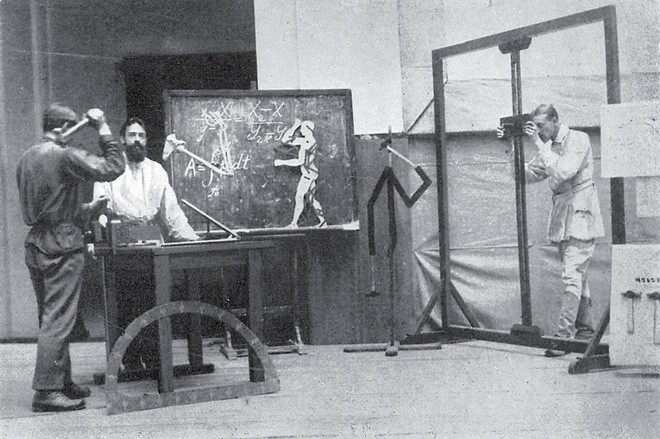

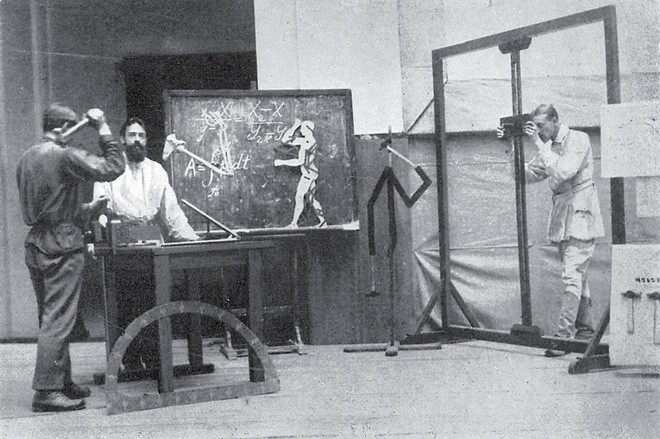

Отработка трудовых движений в ЦИТ. 1923 год

The Charnel-House

Отработка трудовых движений в ЦИТ. 1924 год

The Charnel-House

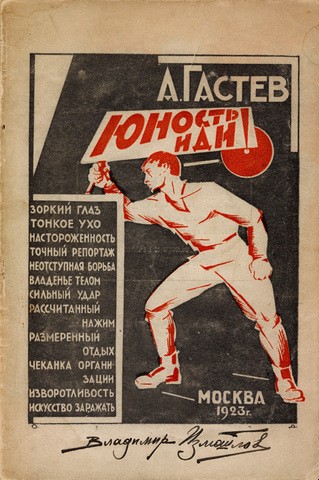

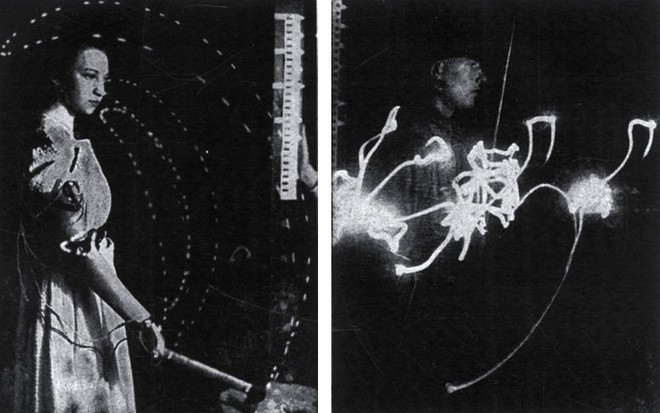

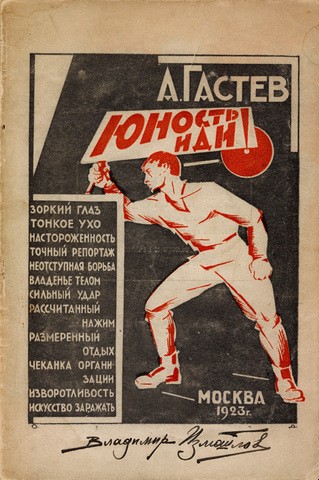

Обложка книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

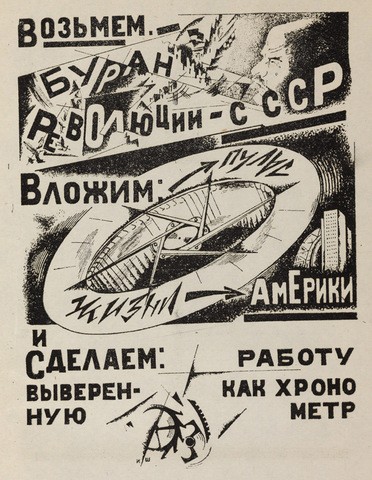

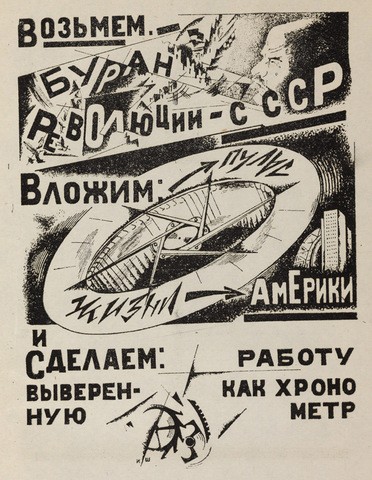

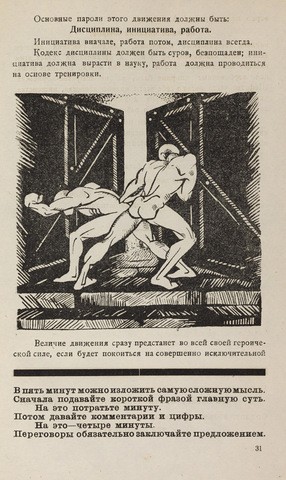

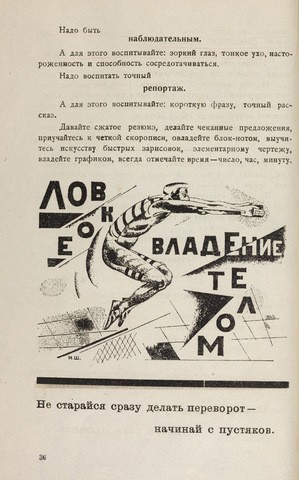

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека порт

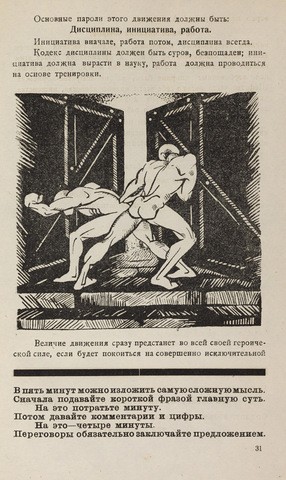

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

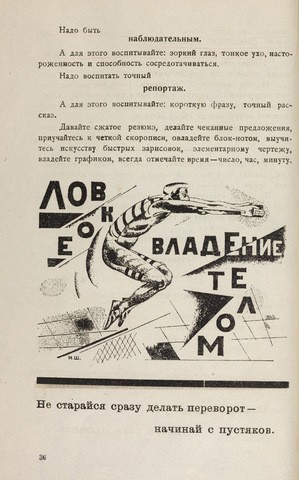

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Революционер Алексей Гастев - поэт, изобретатель, теоретик и визионер. Его интересовали психотехника и физиология, производственные технологии и оптика, театр и изобразительное искусство, стандартизация и богдановская тектология. И все эти интересы были связаны с идеей воспитания нового трудящегося - рационального, бережливого и организованного сверхчеловека.

Этот новый вид человека должен был появиться в результате деятельности Центрального института труда, открытого Гастевым на Петровке в 1920 году. Сотрудники лабораторий ЦИТ занимались изучением и фиксацией рабочих процессов, разработкой тренажеров для разных профессий и рационализацией производства. Под одной крышей Гастев собрал создателя научной биомеханики Николая Бернштейна, автора работ по психотехнике Николая Левитова, художников Соломона Никритина и Сергея Лучишкина, работавших с Проекционным театром в составе ЦИТ, физиолога Александра Бружеса и других специалистов. Новые трудовые установки и навыки, связанные с научной организацией труда (НОТ), по мысли Гастева, должны были коснуться не только работы, но и повседневного быта и культуры советского человека. Так постепенно возникло бы новое общество.

На тренажерах тысячи человек отрабатывали наиболее экономные трудовые движения «ударной группы» (работа молотком, зубилом и аналогичными инструментами) и «нажимной группы» (работа напильником и т. п.). В институте ставились психотехнические опыты - например, по концентрации внимания и утомляемости. В тренажерах - моделях кабин паровоза и трамвая с кинопроекциями испытывали скорость реакции. В биомеханической лаборатории - фазы движений: для этого к суставам испытуемого крепились лампочки и делалась циклическая фотосъемка. Похожие исследования проводились в немецких и американских психотехнических лабораториях, однако в СССР эти опыты практически были забыты и спустя десятилетия переизобретались заново. Сам Гастев в 1938 году был арестован и спустя год расстрелян. В 1940 году ЦИТ ликвидировали.

5. Николай Кузьмин: научная организация быта и жизнь в коммуне от рождения до смерти

«Научная организация материальных частей архитектуры (свет, цвет, форма, вентиляция и т. д.), или, вернее, научная организация работы - это есть одновременно и организация эмоций человека, являющихся прямым следствием производительности, т. е., например, повышение работоспособности человека является источником его радости».

* Николай Кузьмин. «Проблема научной организации быта», 1930 год

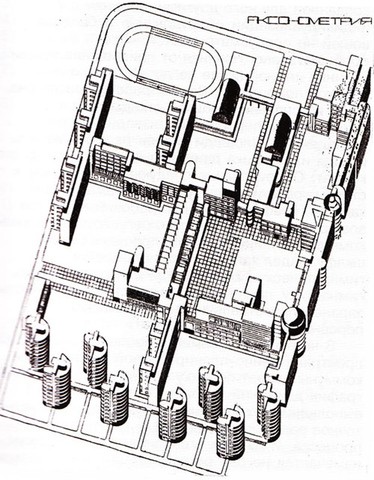

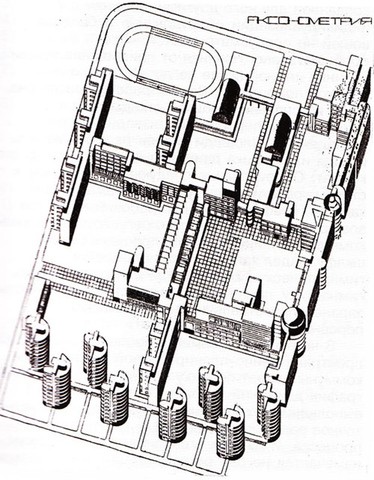

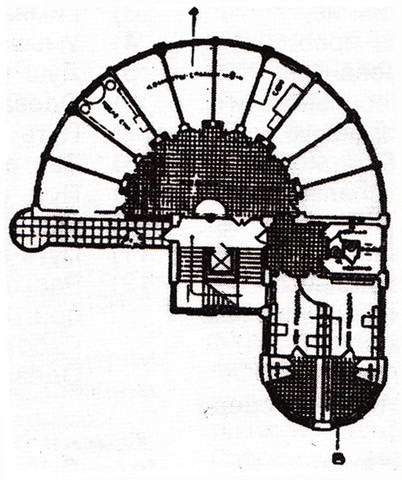

Аксонометрия жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

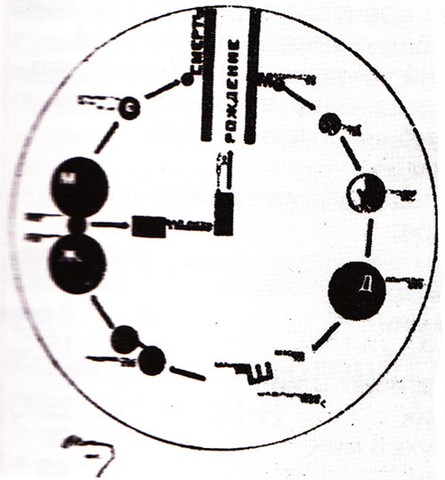

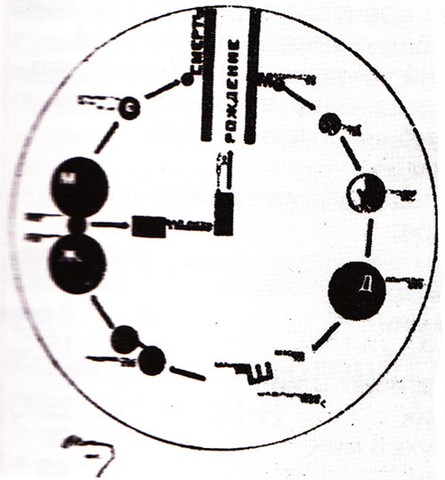

«График жизни» (схема) к проекту жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

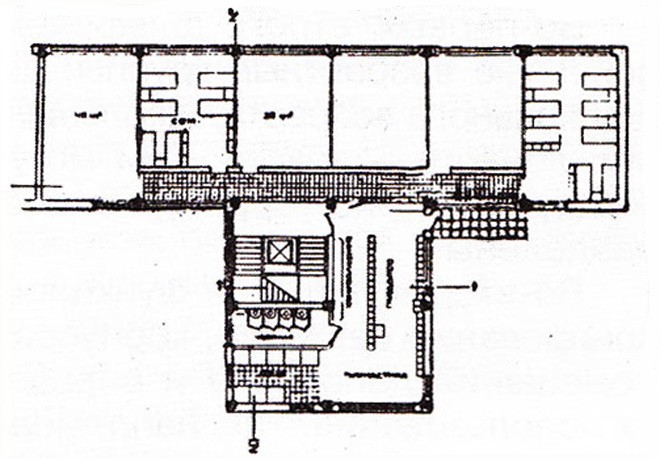

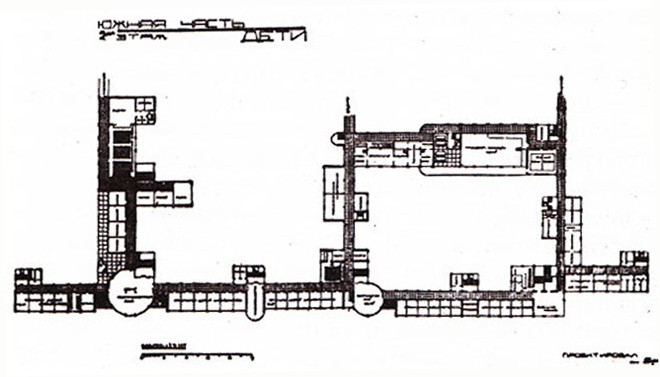

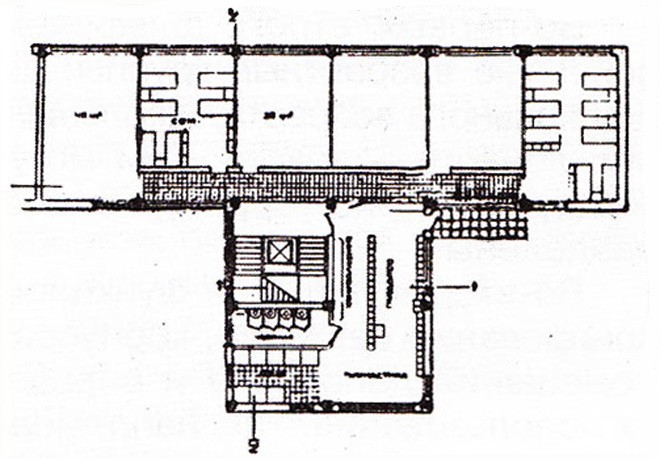

План корпуса для семейных - групповые спальни из проекта жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

План двуспального корпуса для семейных из проекта жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

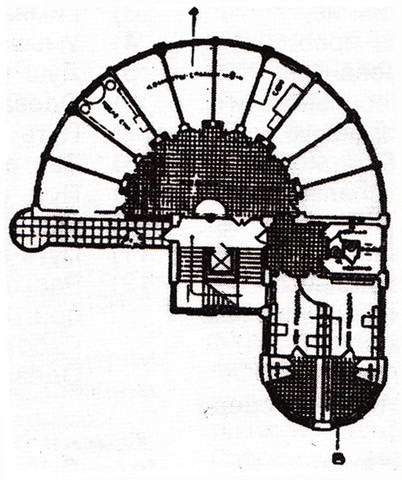

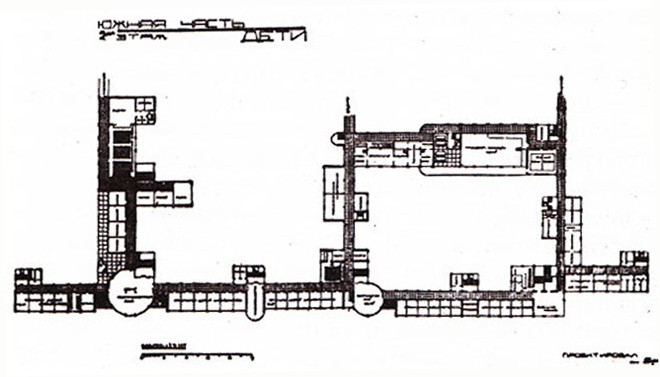

План детского корпуса из проекта жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

После революции идея «обобществления быта», то есть отказа от личного имущества и индивидуального ведения хозяйства в пользу коммунального быта, яслей, фабрик-кухонь и общественных прачечных, была чрезвычайно популярна. Студент Томского политехнического института Николай Кузьмин довел ее до предела: темой его дипломного проекта стало создание города-коммуны для шахтеров из города Анжеро-Судженск. Записав интервью с горняками и проанализировав ужасающие условия, в которых они существовали, он построил круговую схему их жизни - от рождения к смерти. Следуя этому кругу, Кузьмин спроектировал комплекс зданий, связанных между собой переходами и соответствующих разным возрастам и периодам жизни человека. Новорожденные и дети помещались в ясли и «деточаги»; достигнув школьного возраста, переводились в дома для школьников, потом переезжали в студенческие общежития, затем в дома-коммуны и, наконец, в дома престарелых. За питание, уборку, стирку и другие повседневные дела отвечали специальные сотрудники.

Все жизненные процессы Кузьмин разделил на семь категорий:

1. Отдых, сон, восстановление сил.

2. Питание.

3. Половая жизнь.

4. Воспитание детей.

5. Культурное и физическое развитие.

6. Хозяйственное и санитарно-гигиеническое обслуживание.

7. Медицинское обслуживание.

Статья Кузьмина, ставшая манифестом Научной организации быта - НОБ, - вышла в 1930 году в журнале «Современная архитектура». Однако его идеи так и не удалось претворить в жизнь: вскоре началась кампания против радикальных социальных экспериментов 1920-х, и Кузьмина обвинили в утопических и «формалистических извращениях». И все же он не ушел из профессии, а продолжил проектировать, строить и даже изобретать. В 1960-е Кузьмин предлагал новые технологии монтажа домов при помощи дирижаблей.

6. Борис Арватов: производственное искусство и превращение рабочего в художника

«Все то, что организуют люди на каждом шагу своей деятельности, организуют и художники. Цвет, звук, слово и т. п. в их пространственных и временных формах составляют объект деятельности каждого человека. Каждый человек должен уметь квалифицированно ходить, говорить, устраивать вокруг себя мир вещей с их качественными свойствами и пр. Но подготовка к такой формоорганизующей деятельности в буржуазном обществе составляет монополию касты специалистов по искусству. Прочие смертные лишены таких средств художественной организации. <…> Задача пролетариата - разрушить эту грань между художниками, монополистами какой-то „красоты“, и обществом в целом - сделать методы художественного воспитания методами всеобщего воспитания общественно-гармоничной личности».

* Борис Арватов. «Искусство и производство», 1926 год

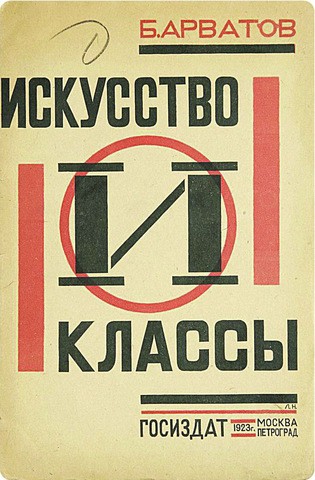

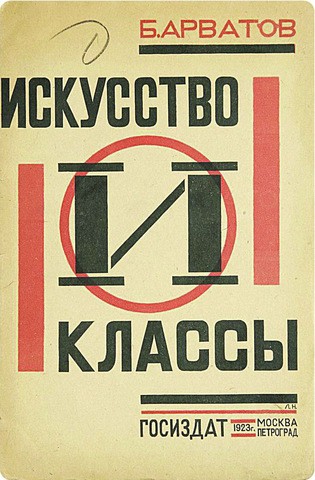

Обложка книги Бориса Авратова «Искусство и классы». Москва - Петроград, 1923 год

Аукционный дом «Империя»

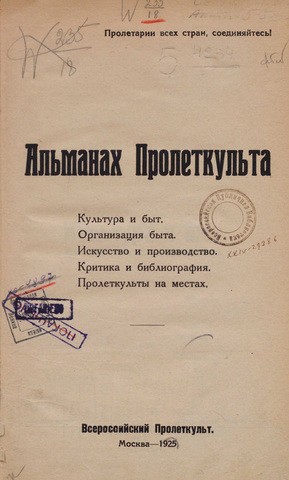

Титульный лист «Альманаха Пролеткульта» со статьей Бориса Арватова «Искусство и производство». Москва, 1925 год

Библиотека портала Tehne.com

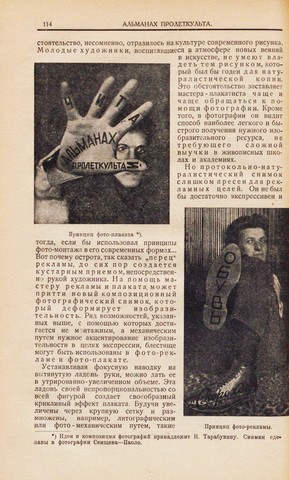

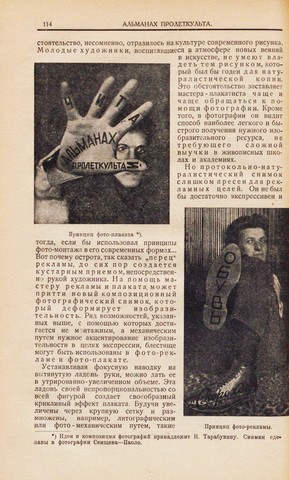

Страница «Альманаха Пролеткульта» с примерами фоторекламы и фотоплаката. Москва, 1925 год

Библиотека портала Tehne.com

Искусствовед Борис Арватов - главный идеолог производственного искусства, рационализирующего жизнь. Именно он подкрепил теоретической базой громкие лозунги художников Гинхука и «Лефа»

: «„Леф“ будет агитировать нашим искусством массы, приобретая в них организованную силу. „Леф“ будет подтверждать наши теории действенным искусством, подняв его до высшей трудовой квалификации. „Леф“ будет бороться за искусство-строение жизни». Арватов сформулировал три по-настоящему революционных тезиса, которые позже подтвердились самой историей искусства ХХ века.

1. Фетишизм эстетических приемов, форм и задач должен быть уничтожен.

Арватов провозглашал отсутствие иерархии среди областей художественного творчества: реклама и монументальная роспись, фельетон и производственный роман имеют одинаковое значение.

2. Фетишизм эстетических материалов должен быть уничтожен.

На место мрамора в скульптуре, масла и акварели в живописи и графике, хрусталя, бронзы, шелка в художественной промышленности и «высокого стиля» в поэзии должны были прийти алюминий, железо, уличные слова, городские шумы, цирковые трюки, неон и т. п.

3. Фетишизм эстетических орудий должен быть уничтожен.

В искусстве необходима «электрификация» и «инженеризм», а значит, новым производственным инструментом художника становится печатный станок, фотоаппарат, световая техника, машина, радио.

Теория Арватова была близка к идеям Гастева и Богданова. Однако если «всеобщая организационная наука» Богданова охватывала широкий спектр явлений, то Арватов представлял искусство как способ новой организации вещей и предметного мира, как вид социального творчества. С другой стороны, он утверждал, что «искусство-строительной деятельностью» заняты абсолютно все квалифицированные рабочие, будь то швея или механик. Важно не что они делают, а как и какими средствами.

Во время Гражданской войны Арватов получил контузию, и последствия этой травмы сказались в 1920-е годы. Он болел и все меньше работал; о том, чем он занимался в 1930-е, почти ничего не известно. Он скончался в 1940 году - по одной из версий, покончив жизнь самоубийством.

7. Арсений Авраамов и «Симфония гудков»

«Высокая организация коллективного фабрично-заводского и артельного труда в капиталистическом обществе, казалось бы, должна была создать достойную форму музыкального воплощения… однако нужен был Октябрь, чтобы дать жизнь идее „гудковой симфонии“: анархические тенденции в самой системе производства и страх перед сплочением производителей, рабочих - не допускали ее реального оформления. Ежеутренний хаотический рев был пока еще „зовом неволи“.

<…>

22-й год. Баку. Открытие навигации. 26 судов нефтефлота отходят в Астрахань. Ревет весь флот, доки, заводы… Оркестр грандиозный. Решено: в 5-ю годовщину Октября он зазвучит стройно. И он зазвучал. Мы хотим, чтобы в 6-ю годовщину каждый город, имеющий десяток паровых котлов, организовал достойный „аккомпанемент“ Октябрьскому торжеству, и даем здесь инструкцию по организации „симфонии гудков“ применительно к различным местным условиям. После удавшегося опыта это уже нетрудно: нужна лишь инициатива и энергия».

* Арсений Авраамов. «Симфония гудков», 1923 год

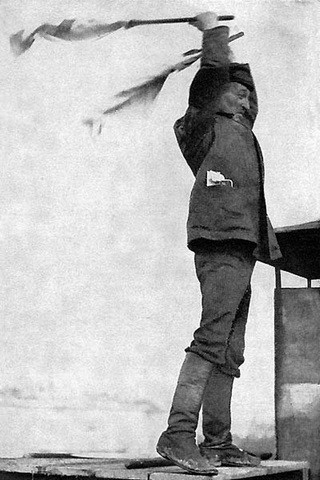

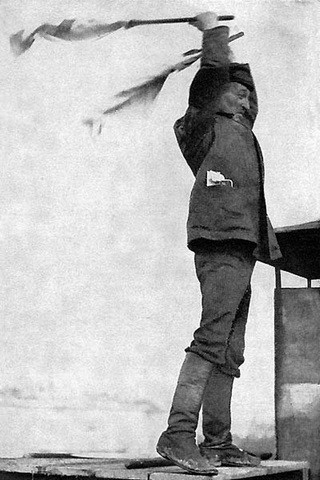

Арсений Авраамов дирижирует «Симфонией гудков». 1923 год

The Charnel-House

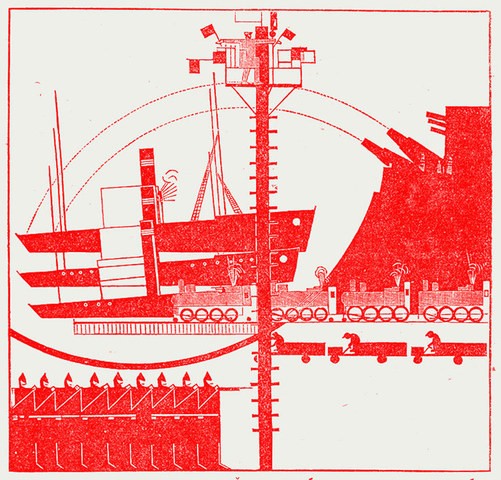

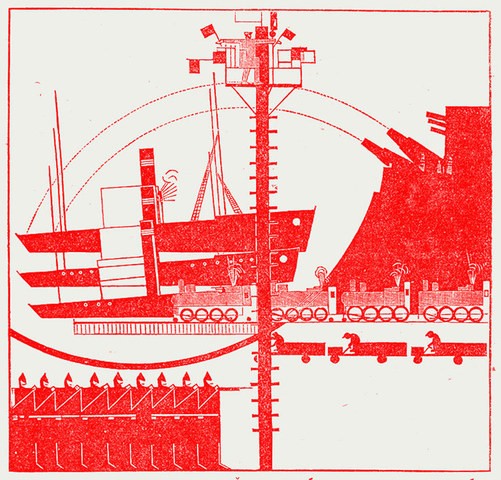

«Cимфония гудков» в Баку. 1922 год

Библиотека имени Н. А. Некрасова

Для советской музыки имя Арсения Авраамова имеет приблизительно такое же значение, как имя Дзиги Вертова для кино. Композитор, изобретатель и теоретик музыки, он называл себя Реварсавр, то есть «революционный Арсений Авраамов».

Отучившись у композитора Сергея Танеева, Авраамов решил реформировать равномерно темперированную музыку, предлагая взамен «сплошной звукоряд», позволявший описать любые народно-песенные лады, не вписывавшиеся в узкие рамки 12-тоновой системы. Его желание изменить традиционную музыкальную систему было настолько велико, что он подал наркому просвещения Анатолию Луначарскому проект о сожжении всех роялей. Вместо них он предлагал использовать новый смычковый инструмент - полихорд: в отличие от традиционных клавишных, он позволил бы исполнителю достигать любой интонации и вариативности звука.

В 1927 году Авраамов презентовал свою «универсальную систему тонов» в Берлине, Штутгарте и Франкфурте. А его самое известное произведение - «Симфония гудков» - считается предтечей конкретной музыки середины ХХ века. В 1922 году симфония, заставлявшая звучать весь город - с заводскими гудками и сигналами пароходов, пальбой пушек и ревом аэропланов, - была представлена в Баку; в 1923-м повторена в Москве. Авраамов дирижировал городом с помощью сигнальных флажков, стоя на крыше.

Во второй половине 1920-х Авраамов занимался темой «электрификации музыки», участвовал в опытах изобретателя Льва Термена и вместе с ним представил терменвокс на музыкальной выставке во Франкфурте в 1927 году. В 1930-40-е годы Авраамов занимался исследованием фольклора Северного Кавказа, руководил народным русским хором и в нищете жил на окраине Москвы. В 1944 году, пройдя пешком через весь город (денег на трамвайный билет у него не было), он умер от усталости и истощения.

8. Георгий Крутиков и летающие города

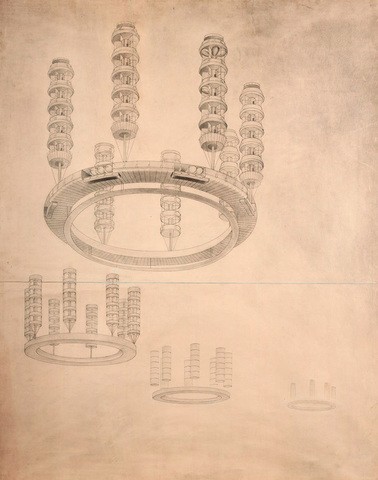

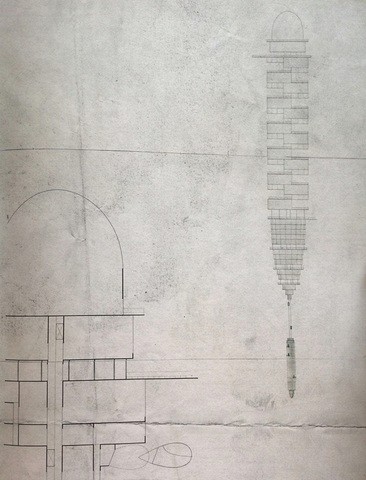

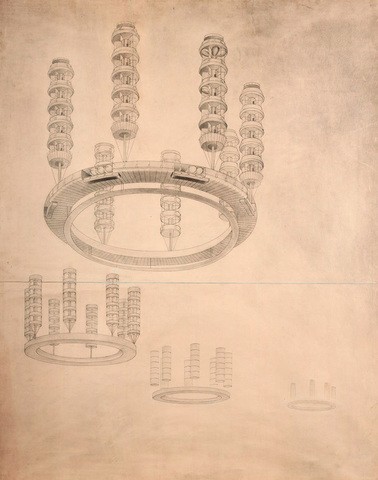

Жилой комплекс «Трудовая коммуна». Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

![]()

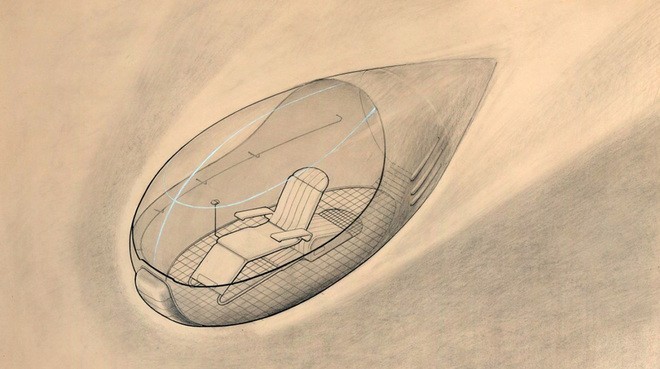

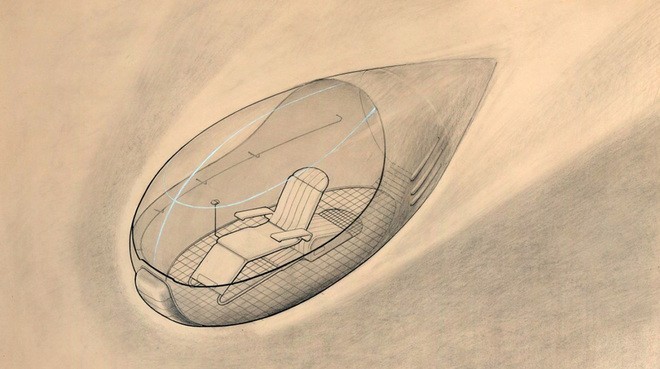

Летающая кабина. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

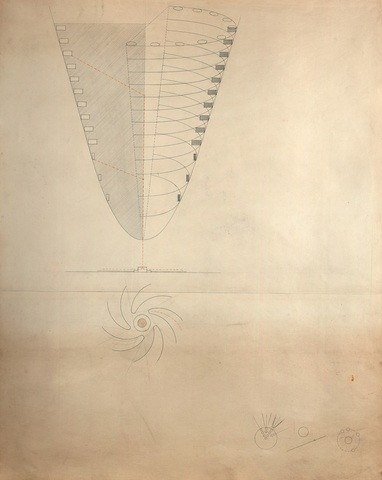

План и разрез города. В нижнем углу - схемы, объясняющие формообразование города. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

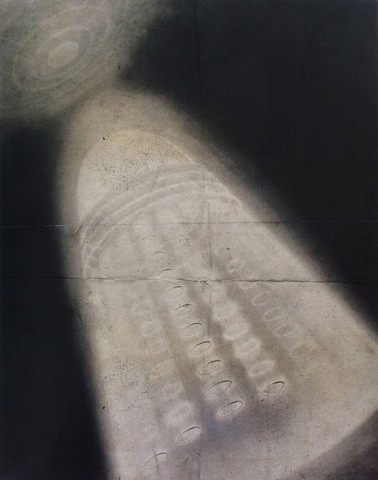

Перспектива города. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Жилой комплекс. Перспектива. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Жилище гостиничного типа. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Архитектор Георгий Крутиков с детства был увлечен двумя вещами - живописью и воздухоплаванием. Поступив в 1922 году во Вхутемас, он пошел на архитектурный факультет к Николаю Ладовскому и занялся там исследованием двигающихся форм. Трансформирующаяся архитектура в те годы увлекала многих архитекторов и художников авангарда: Лазарь Хидекель создал проект аэрогородов, Антон Лавинский - города на рессорах, Александр Родченко - города с верхним фасадом, который можно было бы рассматривать, пролетая по небу, Виктор Калмыков - висящего над экватором города («Сатурний»).

Дипломный проект Крутикова 1928 года под названием «Летающий город» стал сенсацией. Архитектор предлагал освободить землю от зданий, перенеся всю жизнь на параболический город-спутник, зависший в космосе над наземной производственной (заводской) частью, спланированной в виде спирали. Летающий город состоял из многих ярусов, представлявших собой неподвижно висящие дома разного типа: коммуны с лоджиями для парковки летающих капсул и кольцеобразной общественной частью, восьмиэтажные коммуны с шаром - общественной частью и, наконец, дома «гостиничного типа». Огромную роль Крутиков уделял транспорту: горожане перемещались по городу с помощью капсул, управлявшихся воздействием руки на электромагнитное поле.

В дипломе было множество аналитических таблиц (листы с коллажами, фотографии, вырезки), посвященных исследованию истории воздухоплавания и транспорта, современным достижениям в этой области и прогнозируемым перспективам, освоению космоса, расселению и устройству жилищ. Несмотря на фантастичность проекта и разногласия среди членов комиссии, Крутиков защитил диплом. Однако очень скоро «Летающий город» был помещен в один ряд с коммуной Кузьмина и концепциями дезурбанистов

как один из ярких примеров вредных фантазий, не имеющих отношения к задачам социалистического строительства. Так, автор статьи под названием «Советские Жюль-Верны» писал: «…вместо того, чтобы готовить хороших, дельных молодых специалистов для строительства - занимаются фантазиями… На романтические затеи Вхутемаса надо обратить серьезное внимание» . В 1930-е годы Крутиков полностью отошел от своих идей и проектировал вполне традиционную архитектуру.

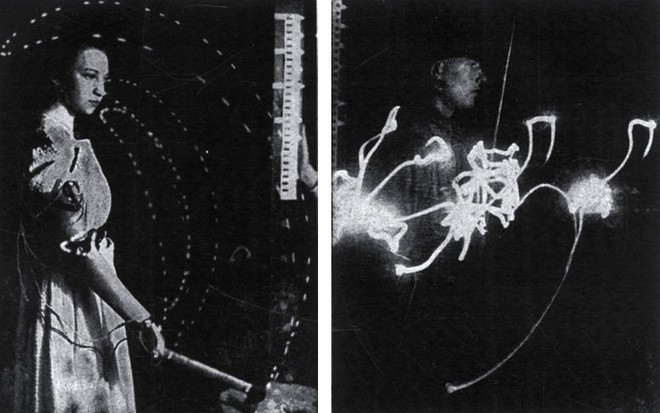

9. Лев Термен: терменвокс и терпситон

Лев Термен играет на терменвоксе. 1927 год

Wikimedia Commons

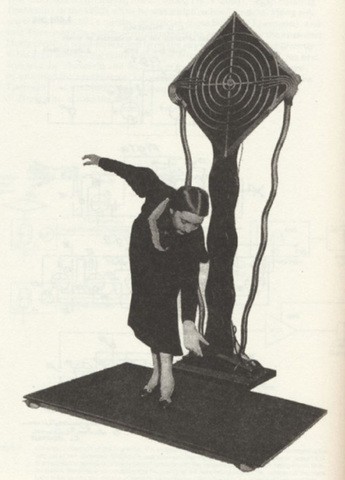

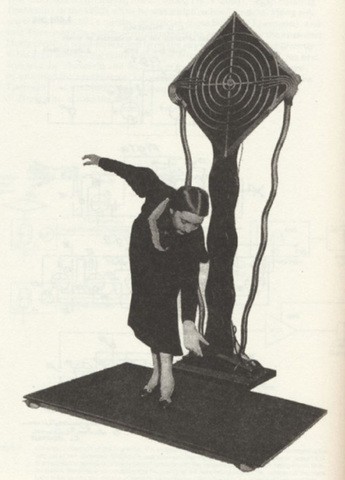

Клара Рокмор танцует на терпситоне. 1932 год

The New York Theremin Society

Изобретатель Лев Термен получил два образования: музыкальное и физико-математическое. В 1920 году, будучи заведующим лабораторией Физико-технического института, он изобретает этеротон - новый музыкальный инструмент, не требующий физического воздействия, а основанный на движении в электромагнитном поле. Почти сразу этеротон был переименован в терменвокс - в честь своего создателя.

«Исполнение музыки на электрическом инструменте, - писал Термен, - должно производиться, например, свободными движениями пальцев в воздухе, аналогично дирижерским жестам, на расстоянии от инструмента». Как и Авраамов, Термен хотел изменить метод исполнения и звук, но (в отличие от него) не уничтожая классическую музыку, а исполняя ее на новых инструментах. Поэтому, несмотря на революционность идеи электрической радиомузыки, репертуар композиций предлагался очень традиционный: Сен-Санс, Глинка и так далее. Среди таких новых инструментов был и терпситон, также изобретенный Терменом и работающий от движения тела танцовщицы. В отличие от терменвокса, была сделана только одна опытная модель: инструмент не получил распространения, при этом предвосхитив хореографию второй половины ХХ века и медиаперформансы.

Лев Термен также занимался разработкой различных автоматических систем - например, дверей и ламп, - а в середине 1920-х создал дальновидение, ставшее прообразом телевидения. В 1928-1938 годах он работал в США на советскую разведку, в 1930-50-е по заказу НКВД разрабатывал систему наблюдения и прослушки. В 1939 году Термена арестовали и отправили в лагерь на Колыму. Через несколько лет он был переведен в «туполевскую шарагу» в Москву, где вместе с Королевым разрабатывал радиоуправляемые беспилотные летательные аппараты. После реабилитации Термен вернулся к электромузыкальным инструментам и работал в лаборатории Московской консерватории, а также на физфаке МГУ.

10. Михаил Матюшин: «расширенное смотрение» и теория цвета

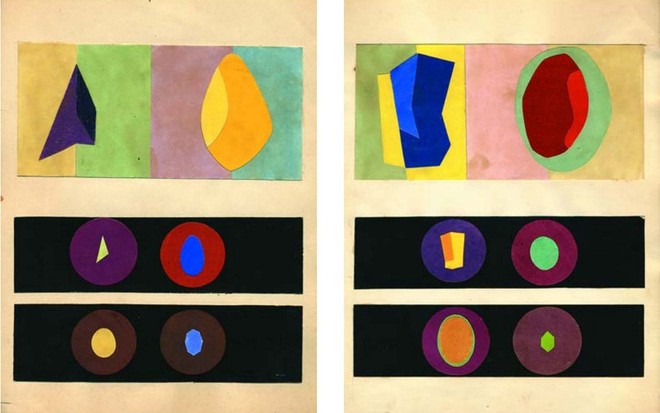

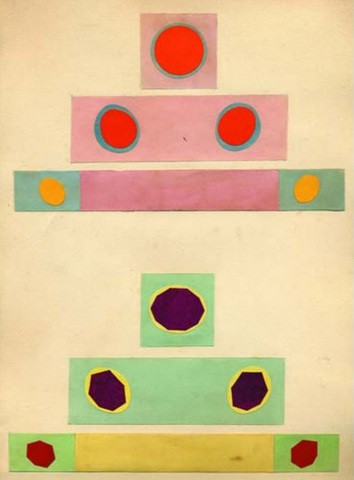

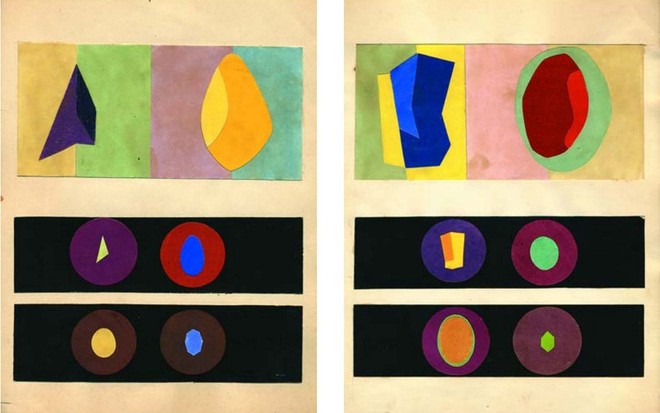

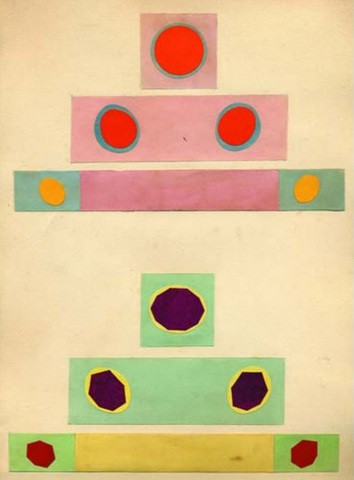

Цветовые таблицы из «Справочника по цвету» Михаила Матюшина. Ленинград, 1932 год

На таблицах зафиксированы результаты наблюдений за изменением цвета и формы при смотрении расширенным зрением на две цветоформы одновременно. На черном фоне показаны возникающие зрительные образы в закрытых глазах сразу после наблюдения и некоторое время спустя.

Библиотека портала Tehne.com

Цветовая таблица из «Справочника по цвету» Михаила Матюшина. Ленинград, 1932 год

На таблице зафиксированы результаты наблюдений за изменением цвета и формы в зависимости от угла зрения. Показано восприятие цветоформ при смотрении центральным зрением, расширенным и периферийным.

Библиотека портала Tehne.com

В 1908 - 1910-х годах профессиональный музыкант, композитор и автор оперы «Победа над солнцем», издатель, художник входил в кружок кубофутуристов-будетлян. С 1912 года петроградский дом Матюшина и его жены, поэтессы и художницы Елены Гуро, стал неформальным центром встреч самых радикальных деятелей культуры. Матюшин разработал собственную художественную систему и с середины 1910-х годов занимался теорией «расширенного смотрения», предполагавшей новое духовное и визуальное восприятие мира. Матюшин считал, что каждый может развить в себе способности воспринимать визуальное не только как отдельный объект, но и как пространственно-временное явление, которое может быть увидено одновременно с нескольких сторон.

С 1921 года Матюшин вместе с учениками исследовал возможности расширения угла зрения до 180 градусов и «затылочное восприятие», а также проводил опыты, связанные с соотнесением цвета и формы предмета. В Гинхуке Матюшин возглавил отдел органической культуры, задачей которого было «постижение природы и мира как единого целого организма посредством новых методов работы, действующих в четырех направлениях - осязания, слуха, зрения и мысли», «создать и развить в художнике новую культуру и новый организм восприятия». Тогда же его ученики объединились в группу «Зорвед» (от слов «взор» и «ведать»), занимавшуюся исследованиями взаимовлияния цвета, формы и звука.

Если попытки натренировать «расширенное видение» остались в области полумистических опытов начала XX века, то эксперименты с изучением восприятия формы в зависимости от цвета, а также изменения цвета в контексте фона оказались жизнеспособными. Выпущенный в 1932 году в Ленинграде «Справочник по цвету» Матюшина стал настольной книгой советских колористов и художников. Органическое мировоззрение Матюшина и Гуро, а также его учеников (Павла Мансурова, Петра Митурича, Бориса, Марии, Ксении, Георгия Эндеров, Николая Гринберга и многих других) сформировало целое направление в искусстве авангарда, акцентировавшего значение неразрывной связи человека и природы, микромира и макромира. В 1960-е годы идеи «органического искусства» были развиты и подхвачены учеником Малевича Владимиром Стерлиговым, ученицей Филонова Татьяной Глебовой, Павлом Кондратьевым, а в 2011-м в Коломне был открыт Музей органической культуры, представляющий это течение в современном искусстве и искусстве ХХ века.

Книги:

Арватов Б. Искусство и производство. Сборник статей. М., 2018.

Румянцев С. Арс Новый, или Дела и приключения безустального казака Арсения Авраамова. М., 2007.

Сидорина Е. В. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.

Тильберг М. Цветная Вселенная. Михаил Матюшин об искусстве и зрении. М., 2008.

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. М., 1996.

Хан-Магомедов С. О. Георгий Крутиков. М., 2008.

Константин Степанович Мельников (Мир художника). Сост. Стригалев А. А., Коккинаки И. В. М., 1985.

Источник - arzamas.academy

1. Константин Мельников и реформа сна

«И теперь, если я слышу, что для нашего здоровья нужно питание, я говорю - нет - нужен СОН. Все говорят, отдыху нужен воздух, опять не это - я считаю, что без сна воздух бессилен восстановить наши силы… Торжествующему СНУ я проектирую Дворцы-палаты из пяти видов воздействия через: ФИЗИКУ - давления и влажности воздуха, водяных потоков с массажем до чесания пяток; ТЕРМИческих палат - от жары русских каменок до ледяных морозов; ХИМИЮ - ароматы лесных массивов, лугов, душистого сена, весны, осени; МЕХАНИКУ - с ложами в движениях кручения, дергания, качания, опрокидывания; ПСИХИКУ - шум листьев, морского прибоя, грозы, соловьи, чтение, музыку… Проект позабавил врачей, и в настоящее время медицина приближает свои методы к сну, как к целебному источнику… и я верю, что я не так далек со своим проектом и скоро к науке с техникой придут на помощь поэт и музыкант, и с ними человек, и завершат мою мечту построить СОНную СОНату».

* Константин Мельников. «Город рационализированного отдыха», 1930 год

Конкурсный проект города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

Конкурсный проект города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

Корпус спальных зал «СОНная СОНата» из конкурсного проекта города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Сверху вниз: фасад корпуса спальных зал «СОНная СОНата», план корпуса и его макет.

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

Страница конкурсного проекта города отдыха под Москвой «Зеленый город» Константина Мельникова. 1929-1930 годы

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета / StudFiles

Спальня в экспериментальном доме-мастерской Константина Мельникова. 1929 год

The Charnel-House

Константин Мельников. Проект спальни в доме-мастерской в Кривоарбатском переулке. 1929 год

The Charnel-House

Спальня в экспериментальном доме-мастерской Константина Мельникова

© Diomedia / ТАСС

Великий советский архитектор-авангардист считал сон важнейшей частью человеческой жизни. Спроектированная им спальня в его доме в Кривоарбатском переулке представляла собой пространство без единого прямого угла, с перегородками, плавно перетекающими из пола в потолок. Кровати, волной поднимавшиеся из пола, были задуманы как монолитные скульптуры. Стены были выкрашены охрой: с точки зрения Мельникова, такой цвет навевал золотые сны.

В 1929-1930 годах к конкурсу на планировку «Зеленого города» - города отдыха в Подмосковье - Мельников разработал проект «СОНная СОНата», предложив рационализировать отдых за счет качественно новой организации коллективного сна, включавшей правильный наклон пола в палатах, звуковое сопровождение, запахи, влажность и температуру.

В кольцо из магистралей помещались огороды, детский городок, лес, зоопарк, курзал, туристские павильоны, передвижные рестораны и кафе, библиотеки и пункты выдачи спортинвентаря, а в самую середину - Институт человека. Двенадцать корпусов «Лаборатории сна», в которых одновременно должны были спать 4 тысячи человек, располагались в лесу по кругу. В профессиональном сообществе уже начали обсуждать строительство подобных центров по всей стране, но в 1931 году проект закрыли в связи с прошедшей градостроительной дискуссией и начавшимися гонениями на авангард. Спустя еще шесть лет Мельников - «трюкач», «фокусник» и «формалист», как теперь называла его советская пресса - будет уволен с поста руководителя архитектурно-проектной мастерской Моссовета № 7 и фактически лишен заказов. До конца жизни будет проектировать в стол.

2. Лев Троцкий и новый быт

«Даст революция новый быт? Как не дать - даст. Но этот быт, как и вся общественность, будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться, исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть и застойным. По мере того как человек начнет воздвигать дворцы на вершине Монблана и на дне Атлантики, регулировать любовь, питание и воспитание, повышая средний человеческий тип до уровня Аристотеля, Гете и Маркса, он придаст своему быту не только яркость, богатство, напряженность, но и высшую динамичность. Едва отложившись, оболочка быта будет лопаться под напором новых технико-культурных изобретений и биопсихических достижений».

Лев Троцкий. «Проблемы культуры. Культура переходного периода», 1927 год

Лев Троцкий. Рисунок Юрия Анненкова. 1922 год

© Частное собрание / Diomedia

Принято считать, что в 1920-е годы власти не поддерживали лидеров авангарда: и у Ленина, и у Сталина были весьма консервативные вкусы. Однако среди идеологов революции был человек, открытый к новой культуре и сыгравший огромную роль в самых радикальных художественных проектах.

Считая человека объектом и субъектом социалистического искусства, в своих выступлениях Лев Троцкий говорил о необходимости реформировать повседневность, быт и сознание руками архитекторов, градостроителей, инженеров и режиссеров. Тексты этих выступлений публиковались в «Правде», «Известиях ВЦИК» и других партийных газетах, а также в сборниках «Вопросы быта» и «Вопросы культурной работы». Темы были самые разные - от новой советской прессы и этикета до охраны материнства и деятельности клубов и библиотек.

Троцкий верил, что в скором будущем общественное полностью одержит победу над частным, люди откажутся от личных вещей и любых проявлений индивидуализма и вся жизнь будет протекать в специально организованных общественных пространствах: сон - в коммунах, питание - на фабриках-кухнях, воспитание детей - в яслях и школах, досуг - в клубах. Этот новый быт будет воспитывать нового организованного человека, готового строить социализм. В 1920-е годы тезисы Троцкого были подхвачены Пролеткультом, конструктивистами и рационалистами, но уже в 1930-е в большинстве обвинительных заключений репрессированных авангардистов будет стоять слово «троцкист».

3. Александр Богданов: тектология и Институт крови

Титульный лист книги Александра Богданова «Всеобщая организационная наука (Тектология)». Ленинград - Москва, 1925 год

Аукционный дом «Империя»

До революции Александр Малиновский (Богданов) писал книги по экономике для рабочих, лечил Николая Бердяева в психиатрической лечебнице, возглавлял кружок политзаключенных, а в 1905-1906 годах был ближайшим соратником Ленина. В 1909-м он эмигрировал в Италию и стал одним из основателей социал-демократической группы «Вперед», выступавшей против легальных форм борьбы и пропагандировавшей пролетарскую культуру и философию.

В 1911 году Богданов совершил крутой поворот: отошел от активной политической деятельности и стал заниматься новой, провозглашенной им же наукой - тектологией. Предметом исследования тектологии стала организация и формирование сложных социальных систем на основе существующего в природе равновесия - меняющегося и динамического. По сути Богданов впервые внятно сформулировал принципы самоорганизации сложных систем. Его идеи, вышедшие в виде трехтомника «Тектологии», оказали влияние на краеугольную для ХХ века концепцию системного подхода, концепцию устойчивого развития (1970-е) и кибернетику.

В 1920-е Богданов занялся теорией омоложения организма при помощи переливания крови от молодых старикам. В экспериментах участвовали многие - например, революционер Леонид Красин и сестра Ленина Мария Ульянова, а идею создания специального Института крови поддержал Сталин, и в 1926 году учреждение открылось в Москве, на улице Якиманка. Сам Богданов тоже был участником опытов и после одного из них скончался.

4. Алексей Гастев и создание ударника труда

Отработка трудовых движений в ЦИТ. 1923 год

The Charnel-House

Отработка трудовых движений в ЦИТ. 1924 год

The Charnel-House

Обложка книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека порт

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница книги Алексея Гастева «Юность иди!». Москва, 1923 год

Библиотека портала Tehne.com

Революционер Алексей Гастев - поэт, изобретатель, теоретик и визионер. Его интересовали психотехника и физиология, производственные технологии и оптика, театр и изобразительное искусство, стандартизация и богдановская тектология. И все эти интересы были связаны с идеей воспитания нового трудящегося - рационального, бережливого и организованного сверхчеловека.

Этот новый вид человека должен был появиться в результате деятельности Центрального института труда, открытого Гастевым на Петровке в 1920 году. Сотрудники лабораторий ЦИТ занимались изучением и фиксацией рабочих процессов, разработкой тренажеров для разных профессий и рационализацией производства. Под одной крышей Гастев собрал создателя научной биомеханики Николая Бернштейна, автора работ по психотехнике Николая Левитова, художников Соломона Никритина и Сергея Лучишкина, работавших с Проекционным театром в составе ЦИТ, физиолога Александра Бружеса и других специалистов. Новые трудовые установки и навыки, связанные с научной организацией труда (НОТ), по мысли Гастева, должны были коснуться не только работы, но и повседневного быта и культуры советского человека. Так постепенно возникло бы новое общество.

На тренажерах тысячи человек отрабатывали наиболее экономные трудовые движения «ударной группы» (работа молотком, зубилом и аналогичными инструментами) и «нажимной группы» (работа напильником и т. п.). В институте ставились психотехнические опыты - например, по концентрации внимания и утомляемости. В тренажерах - моделях кабин паровоза и трамвая с кинопроекциями испытывали скорость реакции. В биомеханической лаборатории - фазы движений: для этого к суставам испытуемого крепились лампочки и делалась циклическая фотосъемка. Похожие исследования проводились в немецких и американских психотехнических лабораториях, однако в СССР эти опыты практически были забыты и спустя десятилетия переизобретались заново. Сам Гастев в 1938 году был арестован и спустя год расстрелян. В 1940 году ЦИТ ликвидировали.

5. Николай Кузьмин: научная организация быта и жизнь в коммуне от рождения до смерти

«Научная организация материальных частей архитектуры (свет, цвет, форма, вентиляция и т. д.), или, вернее, научная организация работы - это есть одновременно и организация эмоций человека, являющихся прямым следствием производительности, т. е., например, повышение работоспособности человека является источником его радости».

* Николай Кузьмин. «Проблема научной организации быта», 1930 год

Аксонометрия жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

«График жизни» (схема) к проекту жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

План корпуса для семейных - групповые спальни из проекта жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

План двуспального корпуса для семейных из проекта жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

alyoshin.ru

План детского корпуса из проекта жилого комбината - поселка для горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Проект Николая Кузьмина. 1928-1929 годы

После революции идея «обобществления быта», то есть отказа от личного имущества и индивидуального ведения хозяйства в пользу коммунального быта, яслей, фабрик-кухонь и общественных прачечных, была чрезвычайно популярна. Студент Томского политехнического института Николай Кузьмин довел ее до предела: темой его дипломного проекта стало создание города-коммуны для шахтеров из города Анжеро-Судженск. Записав интервью с горняками и проанализировав ужасающие условия, в которых они существовали, он построил круговую схему их жизни - от рождения к смерти. Следуя этому кругу, Кузьмин спроектировал комплекс зданий, связанных между собой переходами и соответствующих разным возрастам и периодам жизни человека. Новорожденные и дети помещались в ясли и «деточаги»; достигнув школьного возраста, переводились в дома для школьников, потом переезжали в студенческие общежития, затем в дома-коммуны и, наконец, в дома престарелых. За питание, уборку, стирку и другие повседневные дела отвечали специальные сотрудники.

Все жизненные процессы Кузьмин разделил на семь категорий:

1. Отдых, сон, восстановление сил.

2. Питание.

3. Половая жизнь.

4. Воспитание детей.

5. Культурное и физическое развитие.

6. Хозяйственное и санитарно-гигиеническое обслуживание.

7. Медицинское обслуживание.

Статья Кузьмина, ставшая манифестом Научной организации быта - НОБ, - вышла в 1930 году в журнале «Современная архитектура». Однако его идеи так и не удалось претворить в жизнь: вскоре началась кампания против радикальных социальных экспериментов 1920-х, и Кузьмина обвинили в утопических и «формалистических извращениях». И все же он не ушел из профессии, а продолжил проектировать, строить и даже изобретать. В 1960-е Кузьмин предлагал новые технологии монтажа домов при помощи дирижаблей.

6. Борис Арватов: производственное искусство и превращение рабочего в художника

«Все то, что организуют люди на каждом шагу своей деятельности, организуют и художники. Цвет, звук, слово и т. п. в их пространственных и временных формах составляют объект деятельности каждого человека. Каждый человек должен уметь квалифицированно ходить, говорить, устраивать вокруг себя мир вещей с их качественными свойствами и пр. Но подготовка к такой формоорганизующей деятельности в буржуазном обществе составляет монополию касты специалистов по искусству. Прочие смертные лишены таких средств художественной организации. <…> Задача пролетариата - разрушить эту грань между художниками, монополистами какой-то „красоты“, и обществом в целом - сделать методы художественного воспитания методами всеобщего воспитания общественно-гармоничной личности».

* Борис Арватов. «Искусство и производство», 1926 год

Обложка книги Бориса Авратова «Искусство и классы». Москва - Петроград, 1923 год

Аукционный дом «Империя»

Титульный лист «Альманаха Пролеткульта» со статьей Бориса Арватова «Искусство и производство». Москва, 1925 год

Библиотека портала Tehne.com

Страница «Альманаха Пролеткульта» с примерами фоторекламы и фотоплаката. Москва, 1925 год

Библиотека портала Tehne.com

Искусствовед Борис Арватов - главный идеолог производственного искусства, рационализирующего жизнь. Именно он подкрепил теоретической базой громкие лозунги художников Гинхука и «Лефа»

: «„Леф“ будет агитировать нашим искусством массы, приобретая в них организованную силу. „Леф“ будет подтверждать наши теории действенным искусством, подняв его до высшей трудовой квалификации. „Леф“ будет бороться за искусство-строение жизни». Арватов сформулировал три по-настоящему революционных тезиса, которые позже подтвердились самой историей искусства ХХ века.

1. Фетишизм эстетических приемов, форм и задач должен быть уничтожен.

Арватов провозглашал отсутствие иерархии среди областей художественного творчества: реклама и монументальная роспись, фельетон и производственный роман имеют одинаковое значение.

2. Фетишизм эстетических материалов должен быть уничтожен.

На место мрамора в скульптуре, масла и акварели в живописи и графике, хрусталя, бронзы, шелка в художественной промышленности и «высокого стиля» в поэзии должны были прийти алюминий, железо, уличные слова, городские шумы, цирковые трюки, неон и т. п.

3. Фетишизм эстетических орудий должен быть уничтожен.

В искусстве необходима «электрификация» и «инженеризм», а значит, новым производственным инструментом художника становится печатный станок, фотоаппарат, световая техника, машина, радио.

Теория Арватова была близка к идеям Гастева и Богданова. Однако если «всеобщая организационная наука» Богданова охватывала широкий спектр явлений, то Арватов представлял искусство как способ новой организации вещей и предметного мира, как вид социального творчества. С другой стороны, он утверждал, что «искусство-строительной деятельностью» заняты абсолютно все квалифицированные рабочие, будь то швея или механик. Важно не что они делают, а как и какими средствами.

Во время Гражданской войны Арватов получил контузию, и последствия этой травмы сказались в 1920-е годы. Он болел и все меньше работал; о том, чем он занимался в 1930-е, почти ничего не известно. Он скончался в 1940 году - по одной из версий, покончив жизнь самоубийством.

7. Арсений Авраамов и «Симфония гудков»

«Высокая организация коллективного фабрично-заводского и артельного труда в капиталистическом обществе, казалось бы, должна была создать достойную форму музыкального воплощения… однако нужен был Октябрь, чтобы дать жизнь идее „гудковой симфонии“: анархические тенденции в самой системе производства и страх перед сплочением производителей, рабочих - не допускали ее реального оформления. Ежеутренний хаотический рев был пока еще „зовом неволи“.

<…>

22-й год. Баку. Открытие навигации. 26 судов нефтефлота отходят в Астрахань. Ревет весь флот, доки, заводы… Оркестр грандиозный. Решено: в 5-ю годовщину Октября он зазвучит стройно. И он зазвучал. Мы хотим, чтобы в 6-ю годовщину каждый город, имеющий десяток паровых котлов, организовал достойный „аккомпанемент“ Октябрьскому торжеству, и даем здесь инструкцию по организации „симфонии гудков“ применительно к различным местным условиям. После удавшегося опыта это уже нетрудно: нужна лишь инициатива и энергия».

* Арсений Авраамов. «Симфония гудков», 1923 год

Арсений Авраамов дирижирует «Симфонией гудков». 1923 год

The Charnel-House

«Cимфония гудков» в Баку. 1922 год

Библиотека имени Н. А. Некрасова

Для советской музыки имя Арсения Авраамова имеет приблизительно такое же значение, как имя Дзиги Вертова для кино. Композитор, изобретатель и теоретик музыки, он называл себя Реварсавр, то есть «революционный Арсений Авраамов».

Отучившись у композитора Сергея Танеева, Авраамов решил реформировать равномерно темперированную музыку, предлагая взамен «сплошной звукоряд», позволявший описать любые народно-песенные лады, не вписывавшиеся в узкие рамки 12-тоновой системы. Его желание изменить традиционную музыкальную систему было настолько велико, что он подал наркому просвещения Анатолию Луначарскому проект о сожжении всех роялей. Вместо них он предлагал использовать новый смычковый инструмент - полихорд: в отличие от традиционных клавишных, он позволил бы исполнителю достигать любой интонации и вариативности звука.

В 1927 году Авраамов презентовал свою «универсальную систему тонов» в Берлине, Штутгарте и Франкфурте. А его самое известное произведение - «Симфония гудков» - считается предтечей конкретной музыки середины ХХ века. В 1922 году симфония, заставлявшая звучать весь город - с заводскими гудками и сигналами пароходов, пальбой пушек и ревом аэропланов, - была представлена в Баку; в 1923-м повторена в Москве. Авраамов дирижировал городом с помощью сигнальных флажков, стоя на крыше.

Во второй половине 1920-х Авраамов занимался темой «электрификации музыки», участвовал в опытах изобретателя Льва Термена и вместе с ним представил терменвокс на музыкальной выставке во Франкфурте в 1927 году. В 1930-40-е годы Авраамов занимался исследованием фольклора Северного Кавказа, руководил народным русским хором и в нищете жил на окраине Москвы. В 1944 году, пройдя пешком через весь город (денег на трамвайный билет у него не было), он умер от усталости и истощения.

8. Георгий Крутиков и летающие города

Жилой комплекс «Трудовая коммуна». Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Летающая кабина. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

План и разрез города. В нижнем углу - схемы, объясняющие формообразование города. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Перспектива города. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Жилой комплекс. Перспектива. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Жилище гостиничного типа. Проект Георгия Крутикова «Летающий город». 1928 год

The Charnel-House

Архитектор Георгий Крутиков с детства был увлечен двумя вещами - живописью и воздухоплаванием. Поступив в 1922 году во Вхутемас, он пошел на архитектурный факультет к Николаю Ладовскому и занялся там исследованием двигающихся форм. Трансформирующаяся архитектура в те годы увлекала многих архитекторов и художников авангарда: Лазарь Хидекель создал проект аэрогородов, Антон Лавинский - города на рессорах, Александр Родченко - города с верхним фасадом, который можно было бы рассматривать, пролетая по небу, Виктор Калмыков - висящего над экватором города («Сатурний»).

Дипломный проект Крутикова 1928 года под названием «Летающий город» стал сенсацией. Архитектор предлагал освободить землю от зданий, перенеся всю жизнь на параболический город-спутник, зависший в космосе над наземной производственной (заводской) частью, спланированной в виде спирали. Летающий город состоял из многих ярусов, представлявших собой неподвижно висящие дома разного типа: коммуны с лоджиями для парковки летающих капсул и кольцеобразной общественной частью, восьмиэтажные коммуны с шаром - общественной частью и, наконец, дома «гостиничного типа». Огромную роль Крутиков уделял транспорту: горожане перемещались по городу с помощью капсул, управлявшихся воздействием руки на электромагнитное поле.

В дипломе было множество аналитических таблиц (листы с коллажами, фотографии, вырезки), посвященных исследованию истории воздухоплавания и транспорта, современным достижениям в этой области и прогнозируемым перспективам, освоению космоса, расселению и устройству жилищ. Несмотря на фантастичность проекта и разногласия среди членов комиссии, Крутиков защитил диплом. Однако очень скоро «Летающий город» был помещен в один ряд с коммуной Кузьмина и концепциями дезурбанистов

как один из ярких примеров вредных фантазий, не имеющих отношения к задачам социалистического строительства. Так, автор статьи под названием «Советские Жюль-Верны» писал: «…вместо того, чтобы готовить хороших, дельных молодых специалистов для строительства - занимаются фантазиями… На романтические затеи Вхутемаса надо обратить серьезное внимание» . В 1930-е годы Крутиков полностью отошел от своих идей и проектировал вполне традиционную архитектуру.

9. Лев Термен: терменвокс и терпситон

Лев Термен играет на терменвоксе. 1927 год

Wikimedia Commons

Клара Рокмор танцует на терпситоне. 1932 год

The New York Theremin Society

Изобретатель Лев Термен получил два образования: музыкальное и физико-математическое. В 1920 году, будучи заведующим лабораторией Физико-технического института, он изобретает этеротон - новый музыкальный инструмент, не требующий физического воздействия, а основанный на движении в электромагнитном поле. Почти сразу этеротон был переименован в терменвокс - в честь своего создателя.

«Исполнение музыки на электрическом инструменте, - писал Термен, - должно производиться, например, свободными движениями пальцев в воздухе, аналогично дирижерским жестам, на расстоянии от инструмента». Как и Авраамов, Термен хотел изменить метод исполнения и звук, но (в отличие от него) не уничтожая классическую музыку, а исполняя ее на новых инструментах. Поэтому, несмотря на революционность идеи электрической радиомузыки, репертуар композиций предлагался очень традиционный: Сен-Санс, Глинка и так далее. Среди таких новых инструментов был и терпситон, также изобретенный Терменом и работающий от движения тела танцовщицы. В отличие от терменвокса, была сделана только одна опытная модель: инструмент не получил распространения, при этом предвосхитив хореографию второй половины ХХ века и медиаперформансы.

Лев Термен также занимался разработкой различных автоматических систем - например, дверей и ламп, - а в середине 1920-х создал дальновидение, ставшее прообразом телевидения. В 1928-1938 годах он работал в США на советскую разведку, в 1930-50-е по заказу НКВД разрабатывал систему наблюдения и прослушки. В 1939 году Термена арестовали и отправили в лагерь на Колыму. Через несколько лет он был переведен в «туполевскую шарагу» в Москву, где вместе с Королевым разрабатывал радиоуправляемые беспилотные летательные аппараты. После реабилитации Термен вернулся к электромузыкальным инструментам и работал в лаборатории Московской консерватории, а также на физфаке МГУ.

10. Михаил Матюшин: «расширенное смотрение» и теория цвета

Цветовые таблицы из «Справочника по цвету» Михаила Матюшина. Ленинград, 1932 год

На таблицах зафиксированы результаты наблюдений за изменением цвета и формы при смотрении расширенным зрением на две цветоформы одновременно. На черном фоне показаны возникающие зрительные образы в закрытых глазах сразу после наблюдения и некоторое время спустя.

Библиотека портала Tehne.com

Цветовая таблица из «Справочника по цвету» Михаила Матюшина. Ленинград, 1932 год

На таблице зафиксированы результаты наблюдений за изменением цвета и формы в зависимости от угла зрения. Показано восприятие цветоформ при смотрении центральным зрением, расширенным и периферийным.

Библиотека портала Tehne.com

В 1908 - 1910-х годах профессиональный музыкант, композитор и автор оперы «Победа над солнцем», издатель, художник входил в кружок кубофутуристов-будетлян. С 1912 года петроградский дом Матюшина и его жены, поэтессы и художницы Елены Гуро, стал неформальным центром встреч самых радикальных деятелей культуры. Матюшин разработал собственную художественную систему и с середины 1910-х годов занимался теорией «расширенного смотрения», предполагавшей новое духовное и визуальное восприятие мира. Матюшин считал, что каждый может развить в себе способности воспринимать визуальное не только как отдельный объект, но и как пространственно-временное явление, которое может быть увидено одновременно с нескольких сторон.

С 1921 года Матюшин вместе с учениками исследовал возможности расширения угла зрения до 180 градусов и «затылочное восприятие», а также проводил опыты, связанные с соотнесением цвета и формы предмета. В Гинхуке Матюшин возглавил отдел органической культуры, задачей которого было «постижение природы и мира как единого целого организма посредством новых методов работы, действующих в четырех направлениях - осязания, слуха, зрения и мысли», «создать и развить в художнике новую культуру и новый организм восприятия». Тогда же его ученики объединились в группу «Зорвед» (от слов «взор» и «ведать»), занимавшуюся исследованиями взаимовлияния цвета, формы и звука.

Если попытки натренировать «расширенное видение» остались в области полумистических опытов начала XX века, то эксперименты с изучением восприятия формы в зависимости от цвета, а также изменения цвета в контексте фона оказались жизнеспособными. Выпущенный в 1932 году в Ленинграде «Справочник по цвету» Матюшина стал настольной книгой советских колористов и художников. Органическое мировоззрение Матюшина и Гуро, а также его учеников (Павла Мансурова, Петра Митурича, Бориса, Марии, Ксении, Георгия Эндеров, Николая Гринберга и многих других) сформировало целое направление в искусстве авангарда, акцентировавшего значение неразрывной связи человека и природы, микромира и макромира. В 1960-е годы идеи «органического искусства» были развиты и подхвачены учеником Малевича Владимиром Стерлиговым, ученицей Филонова Татьяной Глебовой, Павлом Кондратьевым, а в 2011-м в Коломне был открыт Музей органической культуры, представляющий это течение в современном искусстве и искусстве ХХ века.

Книги:

Арватов Б. Искусство и производство. Сборник статей. М., 2018.

Румянцев С. Арс Новый, или Дела и приключения безустального казака Арсения Авраамова. М., 2007.

Сидорина Е. В. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.

Тильберг М. Цветная Вселенная. Михаил Матюшин об искусстве и зрении. М., 2008.

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. М., 1996.

Хан-Магомедов С. О. Георгий Крутиков. М., 2008.

Константин Степанович Мельников (Мир художника). Сост. Стригалев А. А., Коккинаки И. В. М., 1985.

Источник - arzamas.academy