О чем рассказывает фасад готического собора

Почему средневековый собор можно читать как книгу

Собор - это одновременно образ созданной творцом Вселенной и энциклопедия, вобравшая в себя главные представления эпохи Средневековья. Средневековый человек читал фасад собора как книгу: скульптурные изображения рассказывали ему о природном и животном мире, о христианской истории и символах. После Тридентского собора (Тридентский собор - XIX Вселенский собор Католической церкви, открывшийся по инициативе папы Павла III 13 декабря 1545 года в Тренте (или Триденте) и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года. Целью собора было дать отпор Реформации) привычные представления о человеке и устройстве мироздания ушли в прошлое, а язык готических храмов постепенно стал забываться. Только в конце XIX - начале XX века ученые вновь нашли в средневековой архитектуре смысл. Первым расшифровал фасады готических соборов французский искусствовед Эмиль Маль (1862-1954): соотнося с изображениями средневековые тексты, он определял, кто есть кто на поверхности храмовой стены.

Четыре стены и их значение

Здание собора устремлено с запада на восток, и каждая сторона имеет свое символическое значение. Северный фасад задуман как царство холода и сумрака, это метафора Ветхого Завета. Светлый и солнечный, южный фасад олицетворяет Новый Завет. На западном почти всегда изображается Страшный суд: закатное солнце освещает устрашающую сцену последнего вечера мира. Восточный фасад - венец капелл (капелла - отдельное пространство в храме, имеющее собственное название: по имени святого или церковному празднику. Венец капелл - несколько капелл, окружающих полукруглый выступ - апсиду) - символизирует спасение и вечную жизнь.

Средневековые теологи постоянно делали упор на избранности и важности правой стороны относительно левой. Например, Петра, первого из апостолов, изображали по правую руку от Учителя. Точно так же верхняя часть стены более важна, чем нижняя.

Статуи

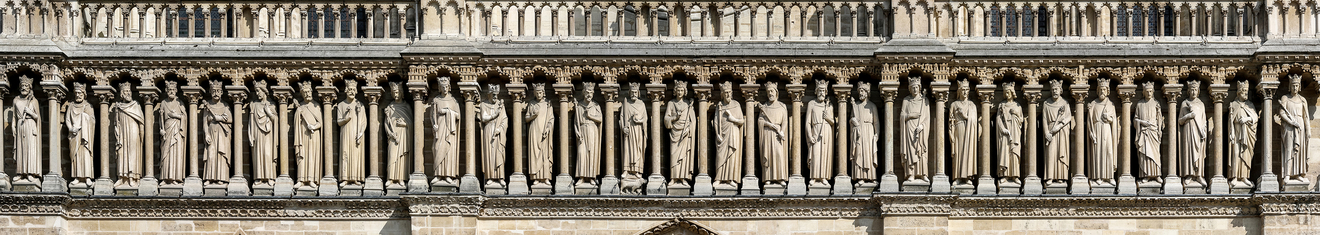

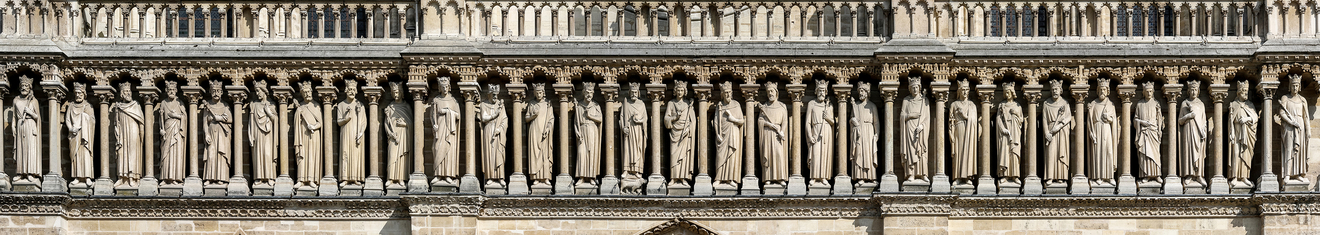

Ветхозаветные цари на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, XIX век

На фасаде - копии статуй, скинутых и обезглавленных во время революции.

© Dietmar Rabich / CC BY-SA 4.0

Каждый из фасадов украшен множеством скульптур. Статуи и рельефы располагаются в тимпанах (тимпан - внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона) порталов, на откосах, центральном столбе и архивольтах (архивольт - обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены). Фигуры могут находиться и в нишах контрфорсов(контрфорс - вертикальная опора, представляющая собой выступающую часть стены) и на карнизах. Это герои Ветхого и Нового Завета, аллегории добродетелей и пороков, персонификации cеми свободных искусств, знаков зодиака, изображения ремесел и сцены сельскохозяйственных работ, представители флоры и фауны и все то, что было или должно было быть известно о мироздании и месте человека в нем. На фасаде также часто можно увидеть резную арочную галерею - так называемую Галерею королей (занимает средний ярус собора Парижской Богоматери. Вдоль всего западного фасада здания расположен карниз с двадцатью восемью нишами, в которых находятся фигуры ветхозаветных царей. Во время Великой французской революции они были скинуты со своих мест и обезглавлены, так как ассоциировались у сторонников Республики с французскими монархами). Иногда она расположена над порталами, как в Нотр-Дам-де-Пари, иногда - над окном-розой, как в соборе Шартра. Размер скульптур зависит от их близости к зрителю, расположения и места в иерархической системе.

Западный фасад собора

Западный фасад собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век. Фотография 1850-70-х годов

Library of Congress

Центральный портал фасада собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

© Carlos Delgado / CC-BY-SA

К первой четверти XIII века в Западной Европе сложилась система распределения скульптурных образов на западной стене собора (впервые она была применена на фасаде собора Парижской Богоматери). В тимпане центрального портала изображена сцена Страшного суда. В архивольтах - ангельские чины и 24 старца Апокалипсиса (речь идет о праведниках, которые восстали из могил вместе с Христом. Об этом говорится в Евангелии от Матфея: «…тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» - Мф. 27:52-53). Откосы портала украшены фигурами двенадцати апостолов - по шесть на каждом. Апостолы обращены к статуе Христа на центральном столбе. Консоли, несущие скульптуры порталов, почти всегда выполнены в форме скрюченных фигур, и каждый из этих второстепенных персонажей соотносится с главным. Апостолы попирают ногами своих гонителей: святой Петр стоит на консоли, изображающей римского императора Нерона, а апостол Андрей возвышается над Эгеатом (Эгеат - правитель Патра, города, где проповедовал святой Андрей, распятый по приказу Эгеата). Иногда фигурка-консоль рассказывает о событии из жизни персонажа: например, в Шартрском соборе Валаам стоит на своей ослице.

Аллегорическая фигура Церкви cобора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

Wikimedia Commons

Аллегорическая фигура Синагоги собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

Wikimedia Commons

Между центральным и боковыми порталами на контрфорсах иногда помещали аллегорические фигуры Церкви и Синагоги. Церковь, стоящая справа от центрального портала, символизирует Новый Завет; Синагога слева - Ветхий. Голова Церкви увенчана короной, в руках у нее потир (потир - церковная чаша на высокой ножке для освящения вина и принятия причастия) и триумфальное знамя. Фигура Синагоги изогнута и надломлена, подобно древку знамени в ее левой руке. Правой она пытается удержать скрижали Завета (две каменные плиты, на которых, согласно Библии, были начертаны десять заповедей), а глаза ее закрывает повязка, символизирующая неприятие евреями Христа, а значит, и Нового Завета. Они отказались от приобщения к истине и потому слепы. Слева от главного портала можно увидеть сцену коронования Девы Марии (изображение Богоматери в образе Царицы Небесной, которую коронует Христос. Такая иконография появилась около 1170 года и получила широкое распространение на территории Западной Европы. К этому сюжету обращались не только средневековые мастера, но и художники эпохи Возрождения и барокко). Центральный столб украшен фигурой Богоматери с младенцем на руках. Другой портал, как правило, посвящен одному из местных святых. Так, в тимпане правого портала Амьенского собора изображен святой Фирмин - первый епископ Амьена. На откосах боковых порталов находятся статуи святых, особо почитаемых в конкретном регионе.

Левый портал Амьенского собора. XIII век

Bibliothèque des arts décoratifs

Правый портал Амьенского собора с фигурой святого Фирмина. XIII век

Bibliothèque des arts décoratifs

Средневековые теологи постоянно проводили параллели между Ветхим и Новым Заветом, и это видно по фасаду. Двенадцати патриархам (Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин - двенадцать сыновей Иакова, от которых пошли двенадцать колен Израилевых) и двенадцати пророкам (или, как их еще называют, двенадцать малых пророков: Иоиль, Иона, Амос, Осия, Михей, Наум, Софония, Аввакум, Авдий, Аггей, Захария, Малахия) Ветхого Завета соответствуют двенадцать апостолов Нового, а напротив четырех великих пророков - Исаийи, Иеремии, Даниила и Иезекииля - помещаются изображения четырех евангелистов. Это означает, что евангелисты опираются на писания пророков, но видят дальше и гораздо больше.

Добродетели и грехи

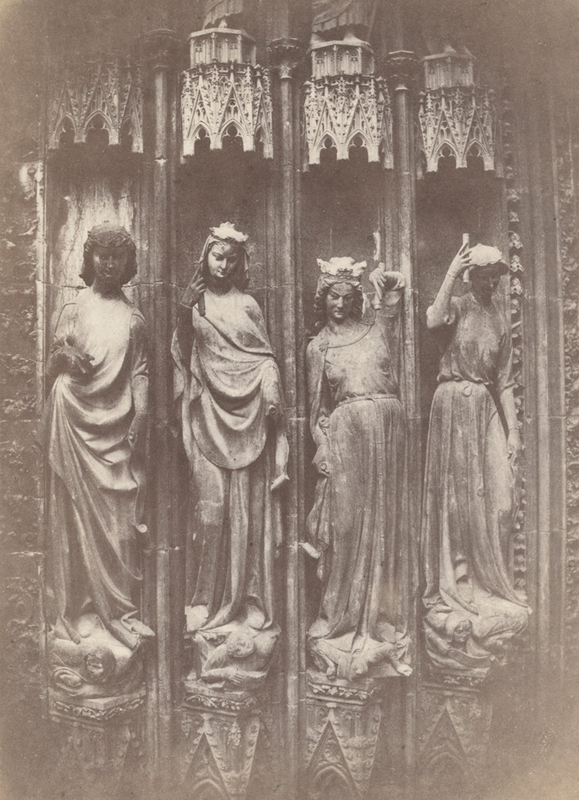

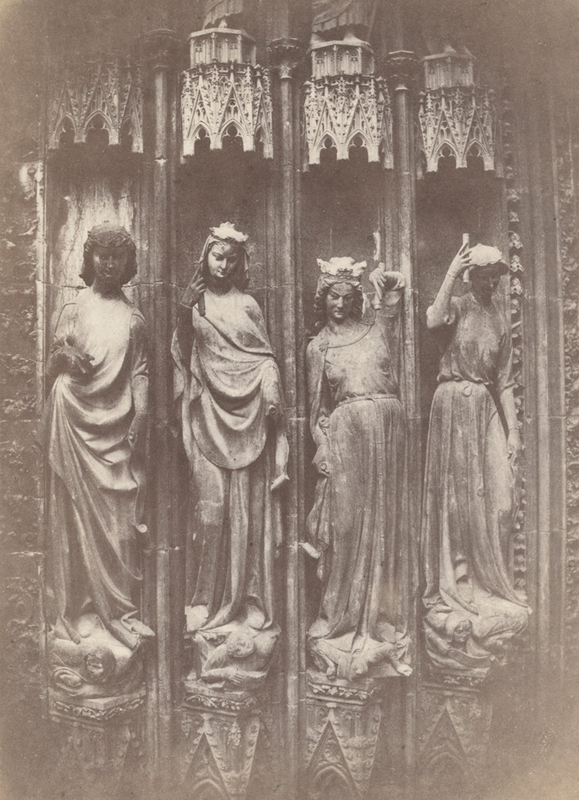

Добродетели, попирающие пороки. Фасад Страсбургского собора. XIII век

National Gallery of Art, Washington

Согласно средневековому христианскому мировоззрению в человеческой душе разворачивается постоянная борьба между пороками и добродетелями. Человек греховен, но может спастись, ведя добродетельную и благочестивую жизнь. На стенах соборов добродетели, пороки, грехи и наказания за них представлены в виде аллегорических фигур, которые показывают, с чем людям следует бороться и какое оружие выбрать для этой борьбы, чтобы в итоге спастись и достичь Царствия Небесного.

Двенадцати благородным девам, олицетворявшим добродетели, отводилось довольно скромное место - на уровне глаз. Проходя мимо, верующий мог их разглядеть и запомнить. Добродетели изображены рука об руку с пороками: рядом с Надеждой мы видим Отчаяние, Вере противопоставляется Идолопоклонство, а Гордыню можно победить только Смирением.

Календарь

На архивольтах, откосах и арочных столбах часто можно увидеть изображения календарных циклов и персонификации семи свободных искусств (так в Средние века называли науки, которым обучали в университетах).

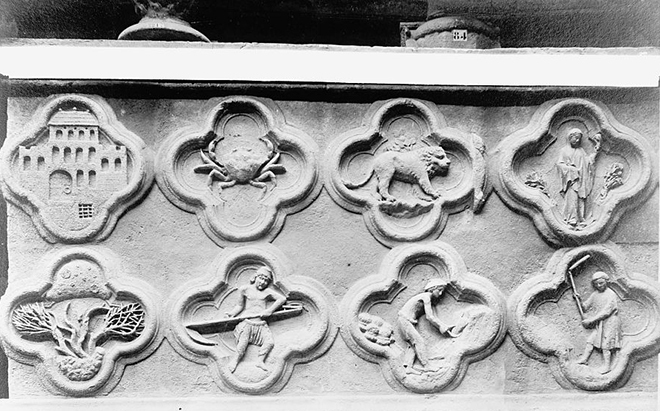

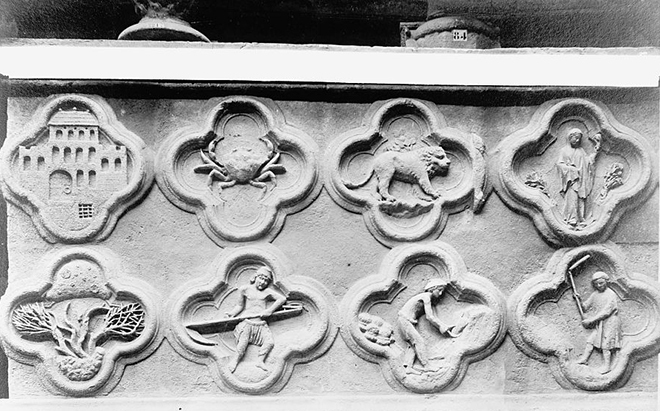

Календарь с фасада Амьенского собора. XIII век

Library of Congress

Обычай украшать церкви календарями, высеченными в камне, существовал с первых веков христианства. Каждому знаку зодиака соответствовал определенный месяц, а каждому месяцу - тот или иной тип сельскохозяйственных работ. Почти все календарные циклы начинались с января, а зодиакальные знаки - с Водолея, точно соответствуя каждому месяцу. Январь для средневекового человека, как и для человека современного, - месяц, в основном занятый праздниками и отдыхом. Февраль всегда отмечен возобновлением полевых работ, июль - время жатвы и т. д. Известен средневековый английский стишок, где каждый месяц сопряжен с определенным видом работ - он полностью повторяет скульптурный сюжет:

Январь - огонь согревает здесь руки мои;

Февраль - и снова с лопатой на землю пошли;

Март - время посадки растений настало;

Апрель - пение птиц мне послушать пристало;

Май - как птенчик на ветке я легок и весел;

Июнь - убор сорняков на рассвете чудесен;

Июль - движенье косой;

Август - корм животным готовит;

Сентябрь - мой цеп по зерну монотонно проходит;

Октябрь - посев обеспечит едой на весь год;

Ноябрь - а в Мартинов день поросенка забьет;

Декабрь - зимою в сочельник по кружкам вино -

Все это за службу нам Богом дано.

(Пер. со староангл.)

Календарь - это круг времени, который будет повторяться, пока существует мир, то есть вплоть до Страшного суда.

Искусства и науки

Музыка и Грамматика в архивольтах собора в Шартре. XII век

© DIOMEDIA

Семь свободных искусств делились на тривиум и квадриум. В тривиум входили, как бы мы сейчас сказали, гуманитарные науки: грамматика, риторика и диалектика. Квадриум включал в себя арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Философия, считавшаяся божественной наукой, не входила в число семи свободных искусств. Она стояла во главе всех учений: только овладев всеми семью искусствами, можно было постичь философию. Каждая дисциплина являлась высочайшим достижением человеческого разума. Науки изображались в виде величественных и серьезных дев, держащих в руках различные атрибуты. Так, например, Грамматике надлежало держать в руке розги, Геометрии - циркуль и линейку, а сидящей на скамье Музыке - молоточек, которым она ударяла по нескольким колокольчикам.

Гаргульи и другие звери

Фигура демона на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 1935 год

Bibliothèque nationale de France

Демоны и монстры, как правило, занимают верхние части собора. Гаргульи украшают водостоки, различные безымянные чудища восседают на контрфорсах и венчают башни. Эти фантастические существа - плод народной фантазии. В отличие от большей части статуй, они не транслируют сообщение: здесь средневековый художник, постоянно скованный каноном, давал волю своей фантазии.

Собор как книга

Готические соборы называли Библией для неграмотных. Разглядывая скульптуры, простолюдины узнавали о христианском вероучении. Один из Отцов церкви, Григорий Великий, даже настаивал на необходимости прибегать к изображениям для просвещения неграмотных. А святой Бонавентура (Святой Бонавентура, или Джованни Фиданца, (ок. 1217 - 1274) - кардинал и богослов) говорил о важности визуального образа: «Они [изображения] побеждают невежество простецов, косность чувств и слабость памяти» (Bonaventura S. In Sapientiae. Ibid. Vol. VI. Ed. Auaracci. Roma, 1882-1902).

С другой стороны, средневековый собор - Библия для грамотных: это Священное Писание, высеченное в камне, и читать его можно по-разному. В средневековом богословии была широко распространена теория множественности смыслов библейского текста. По ней, любой текст Писания, помимо буквального прочтения, имеет как минимум несколько более глубоких и неочевидных смысловых пластов. Скульптурные изображения, как и священный текст, обладали множеством смыслов; прихожане могли трактовать их по-разному - в зависимости от своего социального положения и уровня образования. Так, в календарном цикле крестьянин узнавал привычный круг сельских работ, клирик связывал каждый месяц с определенным событием земной жизни Христа, а профессор университета, всматриваясь в незамысловатые изображения трудящихся крестьян, размышлял о том, что год, состоящий из четырех сезонов и двенадцати месяцев, - это образ Христа и церкви, чьи члены - четыре евангелиста и двенадцать апостолов.

Источники -

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М., 2008.

Муратова К. М. Мастера французской готики. М., 1988.

Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М., 1964.

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.

Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII-XV веков. М., 2014.

Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кёльн, 2007.

Auber M. La sculpture française au Moyen Age. Paris, 1946.

Fergusson G. Signs and Symbols in Christian Art. Oxford, 1961.

Gaborit J.-R. Art gothique. Paris, 1978.

Male E. Medieval iconography. Readings in art History. Vol. I. New York, 1976.

Автор Анастасия Егорова

© arzamas.academy

Собор - это одновременно образ созданной творцом Вселенной и энциклопедия, вобравшая в себя главные представления эпохи Средневековья. Средневековый человек читал фасад собора как книгу: скульптурные изображения рассказывали ему о природном и животном мире, о христианской истории и символах. После Тридентского собора (Тридентский собор - XIX Вселенский собор Католической церкви, открывшийся по инициативе папы Павла III 13 декабря 1545 года в Тренте (или Триденте) и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года. Целью собора было дать отпор Реформации) привычные представления о человеке и устройстве мироздания ушли в прошлое, а язык готических храмов постепенно стал забываться. Только в конце XIX - начале XX века ученые вновь нашли в средневековой архитектуре смысл. Первым расшифровал фасады готических соборов французский искусствовед Эмиль Маль (1862-1954): соотнося с изображениями средневековые тексты, он определял, кто есть кто на поверхности храмовой стены.

Четыре стены и их значение

Здание собора устремлено с запада на восток, и каждая сторона имеет свое символическое значение. Северный фасад задуман как царство холода и сумрака, это метафора Ветхого Завета. Светлый и солнечный, южный фасад олицетворяет Новый Завет. На западном почти всегда изображается Страшный суд: закатное солнце освещает устрашающую сцену последнего вечера мира. Восточный фасад - венец капелл (капелла - отдельное пространство в храме, имеющее собственное название: по имени святого или церковному празднику. Венец капелл - несколько капелл, окружающих полукруглый выступ - апсиду) - символизирует спасение и вечную жизнь.

Средневековые теологи постоянно делали упор на избранности и важности правой стороны относительно левой. Например, Петра, первого из апостолов, изображали по правую руку от Учителя. Точно так же верхняя часть стены более важна, чем нижняя.

Статуи

Ветхозаветные цари на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, XIX век

На фасаде - копии статуй, скинутых и обезглавленных во время революции.

© Dietmar Rabich / CC BY-SA 4.0

Каждый из фасадов украшен множеством скульптур. Статуи и рельефы располагаются в тимпанах (тимпан - внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона) порталов, на откосах, центральном столбе и архивольтах (архивольт - обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены). Фигуры могут находиться и в нишах контрфорсов(контрфорс - вертикальная опора, представляющая собой выступающую часть стены) и на карнизах. Это герои Ветхого и Нового Завета, аллегории добродетелей и пороков, персонификации cеми свободных искусств, знаков зодиака, изображения ремесел и сцены сельскохозяйственных работ, представители флоры и фауны и все то, что было или должно было быть известно о мироздании и месте человека в нем. На фасаде также часто можно увидеть резную арочную галерею - так называемую Галерею королей (занимает средний ярус собора Парижской Богоматери. Вдоль всего западного фасада здания расположен карниз с двадцатью восемью нишами, в которых находятся фигуры ветхозаветных царей. Во время Великой французской революции они были скинуты со своих мест и обезглавлены, так как ассоциировались у сторонников Республики с французскими монархами). Иногда она расположена над порталами, как в Нотр-Дам-де-Пари, иногда - над окном-розой, как в соборе Шартра. Размер скульптур зависит от их близости к зрителю, расположения и места в иерархической системе.

Западный фасад собора

Западный фасад собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век. Фотография 1850-70-х годов

Library of Congress

Центральный портал фасада собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

© Carlos Delgado / CC-BY-SA

К первой четверти XIII века в Западной Европе сложилась система распределения скульптурных образов на западной стене собора (впервые она была применена на фасаде собора Парижской Богоматери). В тимпане центрального портала изображена сцена Страшного суда. В архивольтах - ангельские чины и 24 старца Апокалипсиса (речь идет о праведниках, которые восстали из могил вместе с Христом. Об этом говорится в Евангелии от Матфея: «…тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» - Мф. 27:52-53). Откосы портала украшены фигурами двенадцати апостолов - по шесть на каждом. Апостолы обращены к статуе Христа на центральном столбе. Консоли, несущие скульптуры порталов, почти всегда выполнены в форме скрюченных фигур, и каждый из этих второстепенных персонажей соотносится с главным. Апостолы попирают ногами своих гонителей: святой Петр стоит на консоли, изображающей римского императора Нерона, а апостол Андрей возвышается над Эгеатом (Эгеат - правитель Патра, города, где проповедовал святой Андрей, распятый по приказу Эгеата). Иногда фигурка-консоль рассказывает о событии из жизни персонажа: например, в Шартрском соборе Валаам стоит на своей ослице.

Аллегорическая фигура Церкви cобора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

Wikimedia Commons

Аллегорическая фигура Синагоги собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

Wikimedia Commons

Между центральным и боковыми порталами на контрфорсах иногда помещали аллегорические фигуры Церкви и Синагоги. Церковь, стоящая справа от центрального портала, символизирует Новый Завет; Синагога слева - Ветхий. Голова Церкви увенчана короной, в руках у нее потир (потир - церковная чаша на высокой ножке для освящения вина и принятия причастия) и триумфальное знамя. Фигура Синагоги изогнута и надломлена, подобно древку знамени в ее левой руке. Правой она пытается удержать скрижали Завета (две каменные плиты, на которых, согласно Библии, были начертаны десять заповедей), а глаза ее закрывает повязка, символизирующая неприятие евреями Христа, а значит, и Нового Завета. Они отказались от приобщения к истине и потому слепы. Слева от главного портала можно увидеть сцену коронования Девы Марии (изображение Богоматери в образе Царицы Небесной, которую коронует Христос. Такая иконография появилась около 1170 года и получила широкое распространение на территории Западной Европы. К этому сюжету обращались не только средневековые мастера, но и художники эпохи Возрождения и барокко). Центральный столб украшен фигурой Богоматери с младенцем на руках. Другой портал, как правило, посвящен одному из местных святых. Так, в тимпане правого портала Амьенского собора изображен святой Фирмин - первый епископ Амьена. На откосах боковых порталов находятся статуи святых, особо почитаемых в конкретном регионе.

Левый портал Амьенского собора. XIII век

Bibliothèque des arts décoratifs

Правый портал Амьенского собора с фигурой святого Фирмина. XIII век

Bibliothèque des arts décoratifs

Средневековые теологи постоянно проводили параллели между Ветхим и Новым Заветом, и это видно по фасаду. Двенадцати патриархам (Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин - двенадцать сыновей Иакова, от которых пошли двенадцать колен Израилевых) и двенадцати пророкам (или, как их еще называют, двенадцать малых пророков: Иоиль, Иона, Амос, Осия, Михей, Наум, Софония, Аввакум, Авдий, Аггей, Захария, Малахия) Ветхого Завета соответствуют двенадцать апостолов Нового, а напротив четырех великих пророков - Исаийи, Иеремии, Даниила и Иезекииля - помещаются изображения четырех евангелистов. Это означает, что евангелисты опираются на писания пророков, но видят дальше и гораздо больше.

Добродетели и грехи

Добродетели, попирающие пороки. Фасад Страсбургского собора. XIII век

National Gallery of Art, Washington

Согласно средневековому христианскому мировоззрению в человеческой душе разворачивается постоянная борьба между пороками и добродетелями. Человек греховен, но может спастись, ведя добродетельную и благочестивую жизнь. На стенах соборов добродетели, пороки, грехи и наказания за них представлены в виде аллегорических фигур, которые показывают, с чем людям следует бороться и какое оружие выбрать для этой борьбы, чтобы в итоге спастись и достичь Царствия Небесного.

Двенадцати благородным девам, олицетворявшим добродетели, отводилось довольно скромное место - на уровне глаз. Проходя мимо, верующий мог их разглядеть и запомнить. Добродетели изображены рука об руку с пороками: рядом с Надеждой мы видим Отчаяние, Вере противопоставляется Идолопоклонство, а Гордыню можно победить только Смирением.

Календарь

На архивольтах, откосах и арочных столбах часто можно увидеть изображения календарных циклов и персонификации семи свободных искусств (так в Средние века называли науки, которым обучали в университетах).

Календарь с фасада Амьенского собора. XIII век

Library of Congress

Обычай украшать церкви календарями, высеченными в камне, существовал с первых веков христианства. Каждому знаку зодиака соответствовал определенный месяц, а каждому месяцу - тот или иной тип сельскохозяйственных работ. Почти все календарные циклы начинались с января, а зодиакальные знаки - с Водолея, точно соответствуя каждому месяцу. Январь для средневекового человека, как и для человека современного, - месяц, в основном занятый праздниками и отдыхом. Февраль всегда отмечен возобновлением полевых работ, июль - время жатвы и т. д. Известен средневековый английский стишок, где каждый месяц сопряжен с определенным видом работ - он полностью повторяет скульптурный сюжет:

Январь - огонь согревает здесь руки мои;

Февраль - и снова с лопатой на землю пошли;

Март - время посадки растений настало;

Апрель - пение птиц мне послушать пристало;

Май - как птенчик на ветке я легок и весел;

Июнь - убор сорняков на рассвете чудесен;

Июль - движенье косой;

Август - корм животным готовит;

Сентябрь - мой цеп по зерну монотонно проходит;

Октябрь - посев обеспечит едой на весь год;

Ноябрь - а в Мартинов день поросенка забьет;

Декабрь - зимою в сочельник по кружкам вино -

Все это за службу нам Богом дано.

(Пер. со староангл.)

Календарь - это круг времени, который будет повторяться, пока существует мир, то есть вплоть до Страшного суда.

Искусства и науки

Музыка и Грамматика в архивольтах собора в Шартре. XII век

© DIOMEDIA

Семь свободных искусств делились на тривиум и квадриум. В тривиум входили, как бы мы сейчас сказали, гуманитарные науки: грамматика, риторика и диалектика. Квадриум включал в себя арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Философия, считавшаяся божественной наукой, не входила в число семи свободных искусств. Она стояла во главе всех учений: только овладев всеми семью искусствами, можно было постичь философию. Каждая дисциплина являлась высочайшим достижением человеческого разума. Науки изображались в виде величественных и серьезных дев, держащих в руках различные атрибуты. Так, например, Грамматике надлежало держать в руке розги, Геометрии - циркуль и линейку, а сидящей на скамье Музыке - молоточек, которым она ударяла по нескольким колокольчикам.

Гаргульи и другие звери

Фигура демона на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 1935 год

Bibliothèque nationale de France

Демоны и монстры, как правило, занимают верхние части собора. Гаргульи украшают водостоки, различные безымянные чудища восседают на контрфорсах и венчают башни. Эти фантастические существа - плод народной фантазии. В отличие от большей части статуй, они не транслируют сообщение: здесь средневековый художник, постоянно скованный каноном, давал волю своей фантазии.

Собор как книга

Готические соборы называли Библией для неграмотных. Разглядывая скульптуры, простолюдины узнавали о христианском вероучении. Один из Отцов церкви, Григорий Великий, даже настаивал на необходимости прибегать к изображениям для просвещения неграмотных. А святой Бонавентура (Святой Бонавентура, или Джованни Фиданца, (ок. 1217 - 1274) - кардинал и богослов) говорил о важности визуального образа: «Они [изображения] побеждают невежество простецов, косность чувств и слабость памяти» (Bonaventura S. In Sapientiae. Ibid. Vol. VI. Ed. Auaracci. Roma, 1882-1902).

С другой стороны, средневековый собор - Библия для грамотных: это Священное Писание, высеченное в камне, и читать его можно по-разному. В средневековом богословии была широко распространена теория множественности смыслов библейского текста. По ней, любой текст Писания, помимо буквального прочтения, имеет как минимум несколько более глубоких и неочевидных смысловых пластов. Скульптурные изображения, как и священный текст, обладали множеством смыслов; прихожане могли трактовать их по-разному - в зависимости от своего социального положения и уровня образования. Так, в календарном цикле крестьянин узнавал привычный круг сельских работ, клирик связывал каждый месяц с определенным событием земной жизни Христа, а профессор университета, всматриваясь в незамысловатые изображения трудящихся крестьян, размышлял о том, что год, состоящий из четырех сезонов и двенадцати месяцев, - это образ Христа и церкви, чьи члены - четыре евангелиста и двенадцать апостолов.

Источники -

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М., 2008.

Муратова К. М. Мастера французской готики. М., 1988.

Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М., 1964.

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.

Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII-XV веков. М., 2014.

Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кёльн, 2007.

Auber M. La sculpture française au Moyen Age. Paris, 1946.

Fergusson G. Signs and Symbols in Christian Art. Oxford, 1961.

Gaborit J.-R. Art gothique. Paris, 1978.

Male E. Medieval iconography. Readings in art History. Vol. I. New York, 1976.

Автор Анастасия Егорова

© arzamas.academy