Из книги "Красные шпионы". Серия 4

Серия 1

Серия 2

Серия 3

Кто вы, Николай Гумилев?

Зов Родины заставляет Николая Гумилева "в мае 1918 года возвратиться в Петроград, - считает бывший сотрудник советских спецслужб Василий Ставицкий. - Он приехал в совершенно иной город, иную Россию. Но удивительно в его творческом наследии мы не найдем ни одного письменного свидетельства, ни одного стихотворения, которое бы отражало его отношение к революции, новой власти большевиков. Ни малейшего намека, ни осуждения, ни одобрения, словно он ничего не видел, ничего не слышал, ни в чем не участвовал. Он словно продолжал жить в своем придуманном поэтическом мире акмеизма. Но это совсем не похоже на активную позицию Гумилева-офицера. Может быть, это глубокая конспирация своих политических взглядов, и он не хотел оставлять даже косвенных улик своего протеста против режима большевиков? Ответа на этот вопрос нет, так как нет прямых свидетельств его позиции к происходившим процессам… Гумилев ведет активную литературную жизнь: пишет стихи, издает книги, читает лекции в Институте истории искусств, в Пролеткульте, переводит баллады Роберта Саута и других зарубежных авторов". А еще он вошел в состав редакционной коллегии издательства "Всемирная литература", руководимого Максимом Горьким, преподает в Институте истории искусств, в Институте живого слова и в разных литературных студиях. Выходят и книги Гумилева - третье издание "Романтических цветов", поэма "Мик" и "Костер".

Вторая жена Гумилева Анна Энгельгардт

В личной жизни - перемены. После развода с Ахматовой, Гумилев в 1919 году женится на Анне Энгельгардт, дочери историка и литературоведа Н. А. Энгельгардта и внучки публициста А. Н. Энгельгардта. Примечательный факт: Анна дружила с небезызвестной Лилей Брик, роковой музой Владимира Маяковского и, конечно же, чекистским агентом в литературной среде.

То, что ЧК внимательно присматривало за Гумилевым - сомнений нет. Тем более, в период, когда англичане оказались в центре внимания молодой советской спецслужбы, пристально следившей за деятельностью в России британских агентов - Локкарта, Рейли, Кроми и других. Так что неслучайным было и знакомство Николая Гумилева с собутыльником многих литераторов, "большевистским Лоуренсом", как позднее назовут историки Якова Блюмкина, специалистом по Востоку…

В своем рассказе о Гумилеве-разведчике мы сознательно опустим его, так называемую, "подпольную деятельность", на которую указывал Невахович, - сомнительное участие в Кронштадском мятеже и в "андерграудных" офицерских организациях. Оставим вне пределов нашего внимания и "легальное сопротивление" поэта Николая Гумилева - вызывающую, с точки зрения ортодоксальных большевиков, декларацию собственного монархизма, "неприемлемое поведение" на многочисленных встречах с любителями поэзии, а главное конфликт с Александром Блоком, когда в феврале 1921-го пробольшевистскому поэтическому лобби не удалось посадить автора "Двенадцати" в кресло председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов.

По-настоящему, фигура Гумилева могла привлечь внимание не "территориальных" органов ЧК, а нарождающейся советской разведки. Тем более, с таким "экспириенсом" зарубежной работы, какой был у поэта. И чекисты были хорошо ознакомлены с результатами "экзотических" путешествий Гумилева. Знали они и о его стремлении побывать на азиатском континенте. И в этом пункте их желания совпадали…

Обратить более пристальное внимание чекистов на фрондирующего Николая Степановича могла, среди многих, и бывшая любовница - Лариса Рейснер. Особа небесталанная, но достаточно мстительная. Чего стоит случай, когда по ее навету Гумилева лишили продовольственного пайка Балтфлота…

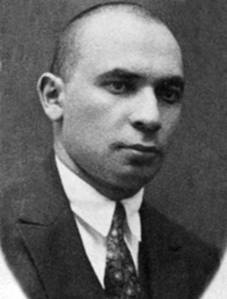

Яков Блюмкин

Собутыльник многих литераторов и "большевистский Лоуренс" Яков Блюмкин

Итак, что касается большевистских устремлений на Восток. Спустя всего неделю после Октябрьского переворота Ленин подписал воззвание к "трудящимся мусульманам Востока" и, в частности к мусульманам Индии, с призывом восстать и освободиться от ненавистного ига чужеземных капиталистов. По замыслу новых хозяев страны, именно революционный Восток должен был стать очагом, способный разжечь пламя всемирной революции. Помните: "мы на зло всем буржуям - мировой пожар раздуем"?..

В августе 1919 года наркомвоенмор Лев Троцкий направил в ЦК РКП (б) меморандум, помеченный грифом "Секретно". В нем апологет "перманентной революции" с присущим ему жаром и инурезной невоздержанностью обосновывал необходимость изменения ориентации партии в международных приоритетах: "Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии" По его мнению, в этой целью нужно "нарушить неустойчивое равновесие азиатских отношений колониальной зависимости, дать прямой толчок восстанию угнетенных масс и обеспечить победу такого восстания в Азии". А для этого предусматривались вполне конкретные задачи: "Нужно уже сейчас приступить к более серьезной организации... к сосредоточению необходимых сил, лингвистов, переводчиков книг, привлечению туземных революционеров - всеми доступными нам средствами и способами".

Сказано - сделано… Вот как литератор Александр Амфитеатров описывал экспансию Советской России и Коминтерна на азиатском континенте: "Оккупация Грузии, протекторат над Персией, интриги в Средней Азии, посольство Раскольникова в Афганистане, Суриц в Кабуле (Яков Суриц - Полномочный представитель РСФСР в Афганистане в 1919-1921 гг. - Сергей Кулида), серьезно обсуждавшийся в 1919-1920 годах проект похода на Индию...".

В мае-августе 1920 года в прикаспийском Иране отряд Федора Раскольникова, при поддержке корабельной артиллерии, очистил от британцев, руководимых генералом Таунсендом, Энзели и Решт. Супруга Раскольникова Лариса Рейснер писала о том, что 19 мая "стало известно о пленении всего белого флота, интернированного в персидской гавани Энзели, о капитуляции английских войск, занимавших этот порт, одним словом, об окончательном освобождении Каспийского моря, - отныне вольного советского озера, огражденного кольцом дружественных республик... В Энзели английская колониальная политика столкнулась с реальными силами рабочего государства и потерпела поражение. Восемнадцатого мая 1920 года регулярные войска Великобритании впервые на Востоке были разбиты в открытом бою и отступили, едва выкупившись из позорного плена".

В Решт и Энзели вступили курды, возглавляемые Кучук-ханом, которого восторженная Рейснер называет "коммунистом", а более приземленный Раскольников - "полуреволюционером-полуразбойником". Особо обратим внимание на том, что подготовкой лидеров "Гилянской республики" занимался уже известный нам Яков Блюмкина, "друг" Николая Гумилева.

Гумилев, Гржебин и Блок. 30 марта 1919 года

Далее в череде "восточных мероприятий" числится "Бухарская революция" сентября 1920 года. А когда формально независимый Бухарский эмират пал, у "красных стратегов" созрел окончательный план завоевания Индии. Плацдармом для этой цели должен был послужить Афганистан, куда в 1921-м и отправился в ранге посла Раскольников со своей взбалмошной женой.

От афганского эмира всеми правдами и неправдами старались вырвать согласие на ведение со стороны Афганистана коммунистической агитации в Индии, поставки туда оружия и, в конечном итоге, коридора для прохода революционных войск. Гонорар за сговорчивость предполагал 12 аэропланов, какое-то количество орудий, 15 тысяч ружей, строительство телеграфной линии между Кушкой и Кабулом, ну и - "энная" сумма денег.

В качестве существенной подмоги в будущей войне Рейснер предлагала использовать племена, кочующие в районе афгано-индийской границы. "Валькирия революции" предполагала, что у этих племен масса претензий к британцам: "О большевиках поют песни на границах Индии". Не сложилось…

Но до ушей "тех, кому надо", несомненно, дошла фраза, которую Николай Гумилев, будь-то бы, сказал Рейснер: "Если большевики решат завоевывать Индию, моя шпага к их услугам"… И тогда Иностранный отдел ВЧК (разведка) решает задействовать поэта на "восточном направлении". Если допустить такую возможность, то становятся объяснимыми некоторые детали в его дальнейшей судьбе…

3 августа чекисты арестовали Николая Гумилева по подозрению в участии в подпольной контрреволюционной Петроградской боевой организации, которой, якобы, руководил профессор Владимир Таганцев, сын известного юриста и бывшего либерального сенатора Николая Таганцева.

"В многотомном "Деле Таганцева", которое я полностью перелистал, лишь небольшая часть материалов (том №177 "Соучастники") касается судьбы Николая Гумилева, - пишет Ставицкий. - Причем большую часть этого небольшого дела (169 листов) составляют различные запросы, справки и т.п. И лишь несколько страниц - это протоколы допросов, на которых собственно строится все обвинение. Арестованный 3 августа 1921 года по обвинению в заговоре по "Делу Таганцева" Николай Гумилев уже 24 августа решением Петрогубчека был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. В печати в разные годы было немало противоречивых публикаций о роли Гумилева в "контрреволюционном заговоре боевой организации Таганцева": от активной роли боевого офицера российской армии до жертвы предательского доноса".

На наш взгляд, ни о каком заговоре с участием Николая Гумилева вообще речь идти не может. Конечно многим, особенно в эмигрантской среде, хотелось видеть в Гумилеве конкистадора, указывающим путь к истине заблудшим душам. Особо неистовали в этой уверенности ученики Гумилева - Ирина Одоевцева и Георгий Иванов. Но мало кто обращал внимания на свидетельство Владимира Немировича-Данченко. Писатель вспоминал, что, на самом деле, говорил Гумилев (даже если предположить, что в "красную" Россию он попал благодаря британским спецслужбам с заданием "взорвать ситуацию") о внутреннем положении в "стране большевиков": "На переворот в самой России - никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, - бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовится к нему глупо".

"Дело Таганцева" - своеобразный способ давления на Гумилева с целью, склонить его к сотрудничеству с молодой советской разведкой. Ведь специалистов по Востоку уровня Гумилева можно было тогда, что называется, сосчитать на пальцах. А операция, подобная "Делу Таганцева", была призвана изъять поэта из "обращения", превратив его в некую "легенду", и задействовать в спецоперациях под новым обличьем. Не к подобным ли приключениям стремился сам Гумилев?..

Даже те немногие документы дела о Петроградской боевой организации, которые сохранились в архиве, способны поведать главное: попытку завербовать (или перевербовать?) Николая Степановича для работы против англичан в Азии. В протоколе допроса читаем: "Допрошенный следователем Якобсоном я показываю следующее: …зимой перед Рождеством ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала неподписанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных очевидно с заграничным шпионажем (например, сведения о готовящемся походе на Индию). Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла… (Подпись - Н.Гумилев) 18/VIII - 21 г.". Вы заметили, что Гумилев ответил - "не хочу". Значит, что-то да знал…

И, возможно, поделился знаниями об Индии с чекистами. А в результате появился документ-прикрытие, озаглавленный: "Выписка из протокола заседания Петргубчека от 24 августа 1921 года". В нем говорилось: "Гумилев Николай Степанович, 35 л., б. дворянин, член коллегии "Из-во Всемирной Литературы", беспартийный, бывший офицер.

Участник Петр. боев. контр-револ. организации. Активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности.

Приговорить к высшей мере наказания - расстрелу.

Верно: (подпись неразборчива)".

В таганцевском деле много непонятных моментов, на которые, в частности, указывает Анатолий Доливо-Добровольский: "В документах нет доказательств контрреволюционной деятельности Гумилева, а выносить приговор можно только по фактически делам, а не по подозрению. Решение о расстреле вынес не суд, а следователь Якобсон… В деле Гумилева нет иных подписей, кроме подписи того же следователя Якобсона, хотя по официальным правилам должна была быть подпись оперуполномоченного ЧК… Удивляет суровость приговора человеку, виновному лишь в недоносительстве: ведь кое-кого из арестованных по этому делу выпустили на свободу, кое-кто получил всего два года тюрьмы. Почему к Гумилеву было особое отношение? А отсутствие в деле документов, изобличающих Гумилева (как заговорщика, - Сергей Кулида), означает лишь то, что изощренным следователям ЧК не удалось получить от Гумилева необходимых им признаний".

А может, как раз удалось? И не признаний, а согласия на сотрудничество?.. И потому никто больше и никогда не видел Гумилева ни мертвым, ни живым… Кстати, сразу после предполагаемой казни поэта поползли слухи о том, что гибель Николая Степановича инспирирована западными спецслужбами, решившими таким образом избавиться не от филолога и поэта, а от разведчика Гумилева. Спрашивается: кто вообще мог распустить подобные "сплетни"? Кто доподлинно знал о "двойной" жизни известного поэта? Ответ: тайные службы Советов…

А каким боком к делу причастен еще один "друг писателей", Яков Агранов, который в указанное время занимал должность начальника Особого бюро по делам административной высылки антисоветских элементов и интеллигенции ВЧК-ГПУ, и который, как утверждали, лично допрашивал Гумилева? Однако документального свидетельства этого факта не осталось.

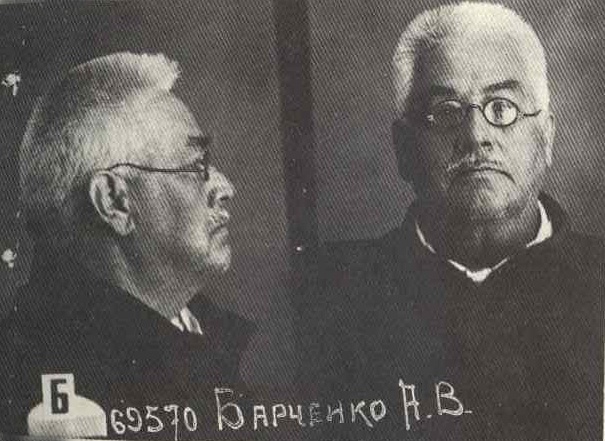

И случайным ли совпадением можно считать то обстоятельство, что поначалу в 1921 году, а затем повторно, в августе следующего года, на русский Север, в те места, где когда-то побывал Николай Гумилев, отправился Александр Барченко, литератор, ученый-парапсихолог, оккультист, руководитель секретной лабораторией. Его работу курировал член коллегии ВЧК, начальник Спецотдела, масон и оккультист, Глеб Бокий. Который, руководил "красным террором" в Петрограде и, в свою очередь, тесно сотрудничал с Аграновым и Блюмкиным.

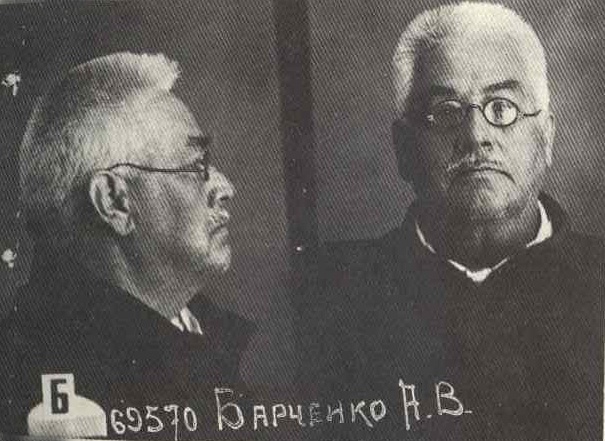

Профессор Александр Барченко. 1937 год. Лефортовская тюрьма

Примечательно и то, что в 1922-м к экспедиции Барченко присоединился некий репортер по фамилии Семенов. Когда осенью того же года исследователь возвратился в Петроград, газеты запестрели сообщениями вроде этого из газеты "Красная новь": "Проф. Барченко открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду, древнейшему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации". Сам же ученый-чекист утверждал, что местные жители - лопари - являются "старейшими предками народностей, покинувших впоследствии северные широты". И что, "в последнее время упрочивается теория, согласно которой, лопари, параллельно с карликовыми племенами всех частей света, представляются древнейшими прародителями ныне значительно более высокорослой белой расы". Уже в наше время исследователь В.Демин, повторив маршрут Лапландской экспедиции Барченко, утверждает: Кольский полуостров - это легендарная Гиперборея - "колыбель и прародина человеческой цивилизации". Возможно, что об этом же рассказал А.Барченку именно "репортер Семенов"…

Косвенным подтверждением того, что Николая Гумилева не казнили в 1921-м, служит тот факт, что, как пишет литературовед Андрей Мирошкин, "до 1927 года имя Гумилева в СССР разрешено упоминать в нейтральном и даже положительном контексте (без указания причин смерти). В эти годы издаются его стихи, переводы и проза"…

Вполне вероятно, что вместе с Яковом Блюмкиным Гумилев мог участвовать в "советизации" Монголии. Возможно и то, что по заданию чекистов поэт побывал на Тибете и, даже, искал таинственную Шамбалу на Памире, где и погиб в 1927-м…

В истории шпионажа, уверяем вас, бывает и не такое…

Если же радетелям "чистого искусства" и "светлого образа" Николая Гумилева эта "конспиративная" версия жизни поэта покажется чересчур надуманной и даже возмутительной - опровергните ее. Но следует помнить, что "поэт в России больше чем поэт". И, в некоторых случаях, - значительный разведчик.

Автор украинский журналист и писатель Сергей Кулида

Источник - gordonua.com

Серия 2

Серия 3

Кто вы, Николай Гумилев?

Зов Родины заставляет Николая Гумилева "в мае 1918 года возвратиться в Петроград, - считает бывший сотрудник советских спецслужб Василий Ставицкий. - Он приехал в совершенно иной город, иную Россию. Но удивительно в его творческом наследии мы не найдем ни одного письменного свидетельства, ни одного стихотворения, которое бы отражало его отношение к революции, новой власти большевиков. Ни малейшего намека, ни осуждения, ни одобрения, словно он ничего не видел, ничего не слышал, ни в чем не участвовал. Он словно продолжал жить в своем придуманном поэтическом мире акмеизма. Но это совсем не похоже на активную позицию Гумилева-офицера. Может быть, это глубокая конспирация своих политических взглядов, и он не хотел оставлять даже косвенных улик своего протеста против режима большевиков? Ответа на этот вопрос нет, так как нет прямых свидетельств его позиции к происходившим процессам… Гумилев ведет активную литературную жизнь: пишет стихи, издает книги, читает лекции в Институте истории искусств, в Пролеткульте, переводит баллады Роберта Саута и других зарубежных авторов". А еще он вошел в состав редакционной коллегии издательства "Всемирная литература", руководимого Максимом Горьким, преподает в Институте истории искусств, в Институте живого слова и в разных литературных студиях. Выходят и книги Гумилева - третье издание "Романтических цветов", поэма "Мик" и "Костер".

Вторая жена Гумилева Анна Энгельгардт

В личной жизни - перемены. После развода с Ахматовой, Гумилев в 1919 году женится на Анне Энгельгардт, дочери историка и литературоведа Н. А. Энгельгардта и внучки публициста А. Н. Энгельгардта. Примечательный факт: Анна дружила с небезызвестной Лилей Брик, роковой музой Владимира Маяковского и, конечно же, чекистским агентом в литературной среде.

То, что ЧК внимательно присматривало за Гумилевым - сомнений нет. Тем более, в период, когда англичане оказались в центре внимания молодой советской спецслужбы, пристально следившей за деятельностью в России британских агентов - Локкарта, Рейли, Кроми и других. Так что неслучайным было и знакомство Николая Гумилева с собутыльником многих литераторов, "большевистским Лоуренсом", как позднее назовут историки Якова Блюмкина, специалистом по Востоку…

В своем рассказе о Гумилеве-разведчике мы сознательно опустим его, так называемую, "подпольную деятельность", на которую указывал Невахович, - сомнительное участие в Кронштадском мятеже и в "андерграудных" офицерских организациях. Оставим вне пределов нашего внимания и "легальное сопротивление" поэта Николая Гумилева - вызывающую, с точки зрения ортодоксальных большевиков, декларацию собственного монархизма, "неприемлемое поведение" на многочисленных встречах с любителями поэзии, а главное конфликт с Александром Блоком, когда в феврале 1921-го пробольшевистскому поэтическому лобби не удалось посадить автора "Двенадцати" в кресло председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов.

По-настоящему, фигура Гумилева могла привлечь внимание не "территориальных" органов ЧК, а нарождающейся советской разведки. Тем более, с таким "экспириенсом" зарубежной работы, какой был у поэта. И чекисты были хорошо ознакомлены с результатами "экзотических" путешествий Гумилева. Знали они и о его стремлении побывать на азиатском континенте. И в этом пункте их желания совпадали…

Обратить более пристальное внимание чекистов на фрондирующего Николая Степановича могла, среди многих, и бывшая любовница - Лариса Рейснер. Особа небесталанная, но достаточно мстительная. Чего стоит случай, когда по ее навету Гумилева лишили продовольственного пайка Балтфлота…

Яков Блюмкин

Собутыльник многих литераторов и "большевистский Лоуренс" Яков Блюмкин

Итак, что касается большевистских устремлений на Восток. Спустя всего неделю после Октябрьского переворота Ленин подписал воззвание к "трудящимся мусульманам Востока" и, в частности к мусульманам Индии, с призывом восстать и освободиться от ненавистного ига чужеземных капиталистов. По замыслу новых хозяев страны, именно революционный Восток должен был стать очагом, способный разжечь пламя всемирной революции. Помните: "мы на зло всем буржуям - мировой пожар раздуем"?..

В августе 1919 года наркомвоенмор Лев Троцкий направил в ЦК РКП (б) меморандум, помеченный грифом "Секретно". В нем апологет "перманентной революции" с присущим ему жаром и инурезной невоздержанностью обосновывал необходимость изменения ориентации партии в международных приоритетах: "Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии" По его мнению, в этой целью нужно "нарушить неустойчивое равновесие азиатских отношений колониальной зависимости, дать прямой толчок восстанию угнетенных масс и обеспечить победу такого восстания в Азии". А для этого предусматривались вполне конкретные задачи: "Нужно уже сейчас приступить к более серьезной организации... к сосредоточению необходимых сил, лингвистов, переводчиков книг, привлечению туземных революционеров - всеми доступными нам средствами и способами".

Сказано - сделано… Вот как литератор Александр Амфитеатров описывал экспансию Советской России и Коминтерна на азиатском континенте: "Оккупация Грузии, протекторат над Персией, интриги в Средней Азии, посольство Раскольникова в Афганистане, Суриц в Кабуле (Яков Суриц - Полномочный представитель РСФСР в Афганистане в 1919-1921 гг. - Сергей Кулида), серьезно обсуждавшийся в 1919-1920 годах проект похода на Индию...".

В мае-августе 1920 года в прикаспийском Иране отряд Федора Раскольникова, при поддержке корабельной артиллерии, очистил от британцев, руководимых генералом Таунсендом, Энзели и Решт. Супруга Раскольникова Лариса Рейснер писала о том, что 19 мая "стало известно о пленении всего белого флота, интернированного в персидской гавани Энзели, о капитуляции английских войск, занимавших этот порт, одним словом, об окончательном освобождении Каспийского моря, - отныне вольного советского озера, огражденного кольцом дружественных республик... В Энзели английская колониальная политика столкнулась с реальными силами рабочего государства и потерпела поражение. Восемнадцатого мая 1920 года регулярные войска Великобритании впервые на Востоке были разбиты в открытом бою и отступили, едва выкупившись из позорного плена".

В Решт и Энзели вступили курды, возглавляемые Кучук-ханом, которого восторженная Рейснер называет "коммунистом", а более приземленный Раскольников - "полуреволюционером-полуразбойником". Особо обратим внимание на том, что подготовкой лидеров "Гилянской республики" занимался уже известный нам Яков Блюмкина, "друг" Николая Гумилева.

Гумилев, Гржебин и Блок. 30 марта 1919 года

Далее в череде "восточных мероприятий" числится "Бухарская революция" сентября 1920 года. А когда формально независимый Бухарский эмират пал, у "красных стратегов" созрел окончательный план завоевания Индии. Плацдармом для этой цели должен был послужить Афганистан, куда в 1921-м и отправился в ранге посла Раскольников со своей взбалмошной женой.

От афганского эмира всеми правдами и неправдами старались вырвать согласие на ведение со стороны Афганистана коммунистической агитации в Индии, поставки туда оружия и, в конечном итоге, коридора для прохода революционных войск. Гонорар за сговорчивость предполагал 12 аэропланов, какое-то количество орудий, 15 тысяч ружей, строительство телеграфной линии между Кушкой и Кабулом, ну и - "энная" сумма денег.

В качестве существенной подмоги в будущей войне Рейснер предлагала использовать племена, кочующие в районе афгано-индийской границы. "Валькирия революции" предполагала, что у этих племен масса претензий к британцам: "О большевиках поют песни на границах Индии". Не сложилось…

Но до ушей "тех, кому надо", несомненно, дошла фраза, которую Николай Гумилев, будь-то бы, сказал Рейснер: "Если большевики решат завоевывать Индию, моя шпага к их услугам"… И тогда Иностранный отдел ВЧК (разведка) решает задействовать поэта на "восточном направлении". Если допустить такую возможность, то становятся объяснимыми некоторые детали в его дальнейшей судьбе…

3 августа чекисты арестовали Николая Гумилева по подозрению в участии в подпольной контрреволюционной Петроградской боевой организации, которой, якобы, руководил профессор Владимир Таганцев, сын известного юриста и бывшего либерального сенатора Николая Таганцева.

"В многотомном "Деле Таганцева", которое я полностью перелистал, лишь небольшая часть материалов (том №177 "Соучастники") касается судьбы Николая Гумилева, - пишет Ставицкий. - Причем большую часть этого небольшого дела (169 листов) составляют различные запросы, справки и т.п. И лишь несколько страниц - это протоколы допросов, на которых собственно строится все обвинение. Арестованный 3 августа 1921 года по обвинению в заговоре по "Делу Таганцева" Николай Гумилев уже 24 августа решением Петрогубчека был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. В печати в разные годы было немало противоречивых публикаций о роли Гумилева в "контрреволюционном заговоре боевой организации Таганцева": от активной роли боевого офицера российской армии до жертвы предательского доноса".

На наш взгляд, ни о каком заговоре с участием Николая Гумилева вообще речь идти не может. Конечно многим, особенно в эмигрантской среде, хотелось видеть в Гумилеве конкистадора, указывающим путь к истине заблудшим душам. Особо неистовали в этой уверенности ученики Гумилева - Ирина Одоевцева и Георгий Иванов. Но мало кто обращал внимания на свидетельство Владимира Немировича-Данченко. Писатель вспоминал, что, на самом деле, говорил Гумилев (даже если предположить, что в "красную" Россию он попал благодаря британским спецслужбам с заданием "взорвать ситуацию") о внутреннем положении в "стране большевиков": "На переворот в самой России - никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, - бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовится к нему глупо".

"Дело Таганцева" - своеобразный способ давления на Гумилева с целью, склонить его к сотрудничеству с молодой советской разведкой. Ведь специалистов по Востоку уровня Гумилева можно было тогда, что называется, сосчитать на пальцах. А операция, подобная "Делу Таганцева", была призвана изъять поэта из "обращения", превратив его в некую "легенду", и задействовать в спецоперациях под новым обличьем. Не к подобным ли приключениям стремился сам Гумилев?..

Даже те немногие документы дела о Петроградской боевой организации, которые сохранились в архиве, способны поведать главное: попытку завербовать (или перевербовать?) Николая Степановича для работы против англичан в Азии. В протоколе допроса читаем: "Допрошенный следователем Якобсоном я показываю следующее: …зимой перед Рождеством ко мне пришла немолодая дама, которая мне передала неподписанную записку, содержащую ряд вопросов, связанных очевидно с заграничным шпионажем (например, сведения о готовящемся походе на Индию). Я ответил ей, что никаких таких сведений я давать не хочу, и она ушла… (Подпись - Н.Гумилев) 18/VIII - 21 г.". Вы заметили, что Гумилев ответил - "не хочу". Значит, что-то да знал…

И, возможно, поделился знаниями об Индии с чекистами. А в результате появился документ-прикрытие, озаглавленный: "Выписка из протокола заседания Петргубчека от 24 августа 1921 года". В нем говорилось: "Гумилев Николай Степанович, 35 л., б. дворянин, член коллегии "Из-во Всемирной Литературы", беспартийный, бывший офицер.

Участник Петр. боев. контр-револ. организации. Активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности.

Приговорить к высшей мере наказания - расстрелу.

Верно: (подпись неразборчива)".

В таганцевском деле много непонятных моментов, на которые, в частности, указывает Анатолий Доливо-Добровольский: "В документах нет доказательств контрреволюционной деятельности Гумилева, а выносить приговор можно только по фактически делам, а не по подозрению. Решение о расстреле вынес не суд, а следователь Якобсон… В деле Гумилева нет иных подписей, кроме подписи того же следователя Якобсона, хотя по официальным правилам должна была быть подпись оперуполномоченного ЧК… Удивляет суровость приговора человеку, виновному лишь в недоносительстве: ведь кое-кого из арестованных по этому делу выпустили на свободу, кое-кто получил всего два года тюрьмы. Почему к Гумилеву было особое отношение? А отсутствие в деле документов, изобличающих Гумилева (как заговорщика, - Сергей Кулида), означает лишь то, что изощренным следователям ЧК не удалось получить от Гумилева необходимых им признаний".

А может, как раз удалось? И не признаний, а согласия на сотрудничество?.. И потому никто больше и никогда не видел Гумилева ни мертвым, ни живым… Кстати, сразу после предполагаемой казни поэта поползли слухи о том, что гибель Николая Степановича инспирирована западными спецслужбами, решившими таким образом избавиться не от филолога и поэта, а от разведчика Гумилева. Спрашивается: кто вообще мог распустить подобные "сплетни"? Кто доподлинно знал о "двойной" жизни известного поэта? Ответ: тайные службы Советов…

А каким боком к делу причастен еще один "друг писателей", Яков Агранов, который в указанное время занимал должность начальника Особого бюро по делам административной высылки антисоветских элементов и интеллигенции ВЧК-ГПУ, и который, как утверждали, лично допрашивал Гумилева? Однако документального свидетельства этого факта не осталось.

И случайным ли совпадением можно считать то обстоятельство, что поначалу в 1921 году, а затем повторно, в августе следующего года, на русский Север, в те места, где когда-то побывал Николай Гумилев, отправился Александр Барченко, литератор, ученый-парапсихолог, оккультист, руководитель секретной лабораторией. Его работу курировал член коллегии ВЧК, начальник Спецотдела, масон и оккультист, Глеб Бокий. Который, руководил "красным террором" в Петрограде и, в свою очередь, тесно сотрудничал с Аграновым и Блюмкиным.

Профессор Александр Барченко. 1937 год. Лефортовская тюрьма

Примечательно и то, что в 1922-м к экспедиции Барченко присоединился некий репортер по фамилии Семенов. Когда осенью того же года исследователь возвратился в Петроград, газеты запестрели сообщениями вроде этого из газеты "Красная новь": "Проф. Барченко открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду, древнейшему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации". Сам же ученый-чекист утверждал, что местные жители - лопари - являются "старейшими предками народностей, покинувших впоследствии северные широты". И что, "в последнее время упрочивается теория, согласно которой, лопари, параллельно с карликовыми племенами всех частей света, представляются древнейшими прародителями ныне значительно более высокорослой белой расы". Уже в наше время исследователь В.Демин, повторив маршрут Лапландской экспедиции Барченко, утверждает: Кольский полуостров - это легендарная Гиперборея - "колыбель и прародина человеческой цивилизации". Возможно, что об этом же рассказал А.Барченку именно "репортер Семенов"…

Косвенным подтверждением того, что Николая Гумилева не казнили в 1921-м, служит тот факт, что, как пишет литературовед Андрей Мирошкин, "до 1927 года имя Гумилева в СССР разрешено упоминать в нейтральном и даже положительном контексте (без указания причин смерти). В эти годы издаются его стихи, переводы и проза"…

Вполне вероятно, что вместе с Яковом Блюмкиным Гумилев мог участвовать в "советизации" Монголии. Возможно и то, что по заданию чекистов поэт побывал на Тибете и, даже, искал таинственную Шамбалу на Памире, где и погиб в 1927-м…

В истории шпионажа, уверяем вас, бывает и не такое…

Если же радетелям "чистого искусства" и "светлого образа" Николая Гумилева эта "конспиративная" версия жизни поэта покажется чересчур надуманной и даже возмутительной - опровергните ее. Но следует помнить, что "поэт в России больше чем поэт". И, в некоторых случаях, - значительный разведчик.

Автор украинский журналист и писатель Сергей Кулида

Источник - gordonua.com