Русский гений Филонов

*

Поэт Велимир Хлебников так описал собственный портрет кисти Филонова:

Я со стены письма Филонова

Смотрю, как конь усталый, до конца.

И много муки в письме у оного

В глазах у конского лица…

«Конское лицо»… Как это верно сказано! Поэт. А сегодня я хочу поговорить о болезненно мной любимом Филонове и его центральной картине.

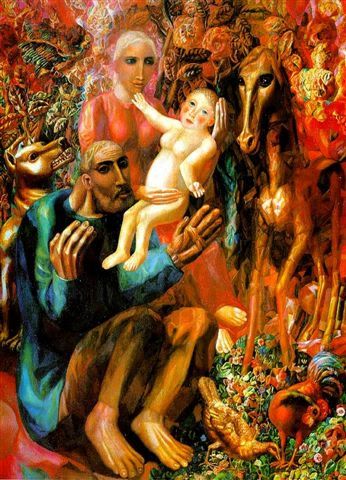

Это одна из тех картин в Русском музее, что позволяют мне отпаиваться после очередной дурацкой выставки. Душа и взор мой отдыхают, глядя на сиё чудо: «Святое семейство» или «Крестьянская семья». Кстати, оба названия автор сразу дал, не переименовывал. У неё двойное имя. И двойной смысл.

Конечно, это икона. Филонов был глубоко верующим человеком, даже совершил в 1905-1907 годах паломничество в Новый Афон и Иерусалим. Он был и иконописцем, глубоко изучил иконописный канон. Посмотрите на картину.

Эх, какие мощные фигуры, как всё могуче! Как любил говорить Филонов - «сделанная вещь».

«Крестьянская семья (Святое Семейство)» (1914)

Двойное название совсем не случайно. Он «окрестьянивает» икону, он объединяет вечное и временное, он приближает иконный канон к таким как я, не знающих его, но чувствующих красоту иконы.

Крестьянская Мария что-то увидела, что-то предчувствует. Видно по её глазам - грядёт апокалипсис. Она смотрит мимо сына, в грядущее. А губы напряжены, но не предупреждение не слетит с её губ. Иосиф стоит в иконной позе предстояния, руки

разведены перед Божественной тайной. Его крестьянское лицо - лик с иконы.

Младенец Христос освещает всю картину, от него свет. И его распахнутые руки - "Я пришёл дать вам… волю, любовь, спасение души. Берите". И даже волк, оскалил зубы, но понимает: там правда! И смотрит не отрываясь. И грациозный конь, готовый служить верному делу.

А фон картины - просто гобелен по своей прописанности и красоте. Это райские кущи, уже остались позади… но недалеко, мы ещё не ушли, они рядом… Человечество ещё встретит грядущий «Мировой расцвет». И так называется одна из картин художника, тоже великая…

***

Когда недавно в Русском устроили отличную выставку Филонова, я сходил на неё дважды. И на второй раз почувствовал, где-то я такое же понимание уже видел. А, готовя этот пост, я узнал, что на религиозное миросозерцание Филонова повлияла “Философия общего дела” Н. Фёдорова, о которой философ Н. Лосский писал, что она “соединяла глубокую религиозную метафизику… с натуралистическим реализмом”. Вот это я почувствовал, ибо Фёдоровым и я зачитывался. Личность и творчество художника, да и вся его жизнь - несёт отпечаток этого космизма.

"Философия общего дела" - основной его труд, который, я уверен, в том или ином виде, будет всё более захватывающим для думающего русского человека будущего.

Весь его труд рассматривать не буду, только скажу, что основная цель человечества, по его мнению, есть воскрешение наших отцов. Реальное, овеществлённое. Вот немного про Фёдорова писал здесь .

Подобно философу, Филонов вёл предельно аскетичный образ жизни, зарабатывая на пропитание, а также на краски и холсты в основном малярной работой. Не брал платы с учеников, не продавал картин (последнее обуславливалось и нежеланием распылять художественное наследие); был одержим творчеством (работал по 18 часов в сутки) и фанатичной верой в правильность своего метода.

И всегда, глядя на его картины, я испытывал такое же погружение, как в рассказы Платонова. Они из одной глины сделаны!

Беспредметное у Филонова воспринимается на уровне догмы, постулата, это «вещественное» беспредметное или, лучше - вещество бытия, «вещество существования» (если воспользоваться словами писателя Андрея Платонова). Материя Филонова абсолютна и непроходима, непроницаема, пространство сжато, максимально сконцентрировано, иногда - даже безвыходно («Кому нечего терять»), экзистенциально в последней степени.

И мне всегда радостно, что Филонов был резким противником Пикассо и кубизма. «Организм» против «механизма» - так можно определить пафос филоновской позиции.

В его искусстве таится загадка, идущая от корней - примитива с одной стороны и остро-изломанного индивидуализма с другой. И если он, подобно кубистам, агрессивно вторгается в сокровенное материи, следя не за формой, а за тем, как она делается, то его отличает от них, прежде всего «русский генофонд» - воспаленная совесть и мучительные поиски гармоничного мира. Мира, где люди похожи на животных, но и животные похожи на людей и всё движется в едином биологическом ритме.

При этом учтите, что Филонов - абсолютный выходец из низов: отец был кучером, мать прачкой. В семье было пятеро детей. Отец и мать рано умерли, и будущему художнику пришлось рано начать работать. Рисовать Филонов любил с детства. Окончив в Москве школу, он уехал в Петербург, где в живописно-малярных мастерских получил профессию маляра-уборщика. В 1903- 1908 он занимался в частной студии Л.Е. Дмитриева-Кавказского, в 1908-1910 - в Рисовальной школе Общества поощрения художеств у Г.Р. Залемана, В.Е. Савинского, Я.Ф. Ционглинского, П.Е. Творожникова, Г.Г. Мясоедова. Поступить в 1908 в Академию художеств вольнослушателем Филонову удалось лишь с третьей попытки. Преподаватели Академии не принимали его творческий метод. Филонова временно исключили на втором году обучения, а в 1910 он сам оставил Академию.

Однако уже через два года он покинул Академию, где находил понимание, по его словам, только у одного профессора - Я. Ф. Ционглинского. Как вспоминал он позже, “Ционглинский не раз кричал на весь класс: “Смотрите! Смотрите, что он делает! Это вот из таких выходят Сезанны, Ван-Гоги, Гольбейны и Леонардо””.

В 1929 должна была состояться выставка Филонова в Русском музее, но она была запрещена. Началась травля художника, что привело к разгрому МАИ. Художника обвиняли в «контрреволюционной» тяге к сложному, непонятному искусству. Он был лишен работы и средств к существованию, страшно бедствовал, но продолжал творить. Филонов не продавал своих картин. Он хотел их подарить государству, чтобы «из них был сделан музей аналитического искусства». Художник умер в первые дни блокады от голода. Его сестра, Евдокия Николаевна Глебова, спасла работы, хранила их все годы забвения и запретов, а затем согласно воле брата, подарила Русскому музею.

Ещё интересное про его личную жизнь. Женился он поздно, на учительнице английского.

Екатерине Серебряковой тогда исполнилось 62 года, а Павлу Филонову - 43. «Молодые» жили в разных комнатах и вели разное хозяйство. По сути никакой проблемы быта для Павла не существовало - он сам шил себе одежду, не признавал никаких докторов, поэтому всегда сам лечил и себя и свою жену. С раннего детства он привык рассчитывать на свои силы, поэтому никогда не бегал от одиночества. Несмотря на крутой нрав, Филонов всегда был внимателен и любезен с женой, которую называл не иначе, как «дочкой».

Художник жил в полной нищете. Девять лет он вел дневник. Это шесть толстых тетрадей, в которых отражалась жизнь художника. В последней тетради он писал только о жене. Эти дневники в 2002 году изданы.

В ноябре 1938 года у Екатерины Серебряковой на улице случился инсульт. Ей было тогда 76 лет. На «Скорой» ее увезли в больницу, но на следующий день Филонов на руках принес жену домой и сам стал ее выхаживать. Он заново учил ее говорить, ходить, развлекал, встряхивал и продлил на три года жизнь, потому что без его забот тяжело больная Екатерина Серебрякова не смогла бы выжить.

3 декабря 1941 года во время Ленинградской блокады Павел Филонов умер от истощения и голода. Труп пролежал на столе 9 дней, пока нашлись доски от Союза художников на гроб. Жена пережила его на несколько месяцев.

Настоящей эпитафией явилось известное стихотворение друга Филонова, поэта-футуриста А. Крученых:

А рядом

ночью

в глухом переулке

перепилен поперёк

четвертован

вулкан погибших сокровищ

великий художник

очевидец незримого

смутьян холста

Павел Филонов.

Был он первым творцом в Ленинграде

но худога

с голодухи

погиб во время блокады

не имея в запасе ни жира, ни денег

картин в мастерской

бурлила тыща

но провели краснобурые лихачи

дорогу крутую

И теперь только

ветер посмертный

свищет.

***

Вчра я разместил у себя в ЖЖ очень редкие свои снимки могилы Филонова на Серафимовском кладбище. Это очень грустное зрелище: разваливющаяся могила русского гения.

Кросс-пост в сообществе kartina_ru . Присоединяйтесь.

Поэт Велимир Хлебников так описал собственный портрет кисти Филонова:

Я со стены письма Филонова

Смотрю, как конь усталый, до конца.

И много муки в письме у оного

В глазах у конского лица…

«Конское лицо»… Как это верно сказано! Поэт. А сегодня я хочу поговорить о болезненно мной любимом Филонове и его центральной картине.

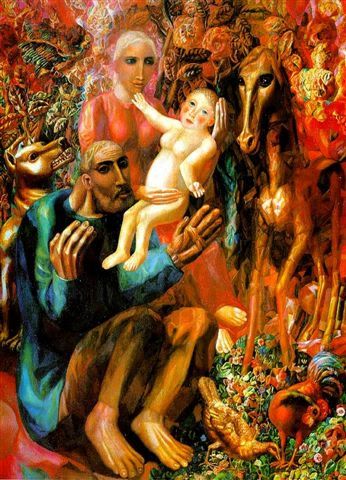

Это одна из тех картин в Русском музее, что позволяют мне отпаиваться после очередной дурацкой выставки. Душа и взор мой отдыхают, глядя на сиё чудо: «Святое семейство» или «Крестьянская семья». Кстати, оба названия автор сразу дал, не переименовывал. У неё двойное имя. И двойной смысл.

Конечно, это икона. Филонов был глубоко верующим человеком, даже совершил в 1905-1907 годах паломничество в Новый Афон и Иерусалим. Он был и иконописцем, глубоко изучил иконописный канон. Посмотрите на картину.

Эх, какие мощные фигуры, как всё могуче! Как любил говорить Филонов - «сделанная вещь».

«Крестьянская семья (Святое Семейство)» (1914)

Двойное название совсем не случайно. Он «окрестьянивает» икону, он объединяет вечное и временное, он приближает иконный канон к таким как я, не знающих его, но чувствующих красоту иконы.

Крестьянская Мария что-то увидела, что-то предчувствует. Видно по её глазам - грядёт апокалипсис. Она смотрит мимо сына, в грядущее. А губы напряжены, но не предупреждение не слетит с её губ. Иосиф стоит в иконной позе предстояния, руки

разведены перед Божественной тайной. Его крестьянское лицо - лик с иконы.

Младенец Христос освещает всю картину, от него свет. И его распахнутые руки - "Я пришёл дать вам… волю, любовь, спасение души. Берите". И даже волк, оскалил зубы, но понимает: там правда! И смотрит не отрываясь. И грациозный конь, готовый служить верному делу.

А фон картины - просто гобелен по своей прописанности и красоте. Это райские кущи, уже остались позади… но недалеко, мы ещё не ушли, они рядом… Человечество ещё встретит грядущий «Мировой расцвет». И так называется одна из картин художника, тоже великая…

***

Когда недавно в Русском устроили отличную выставку Филонова, я сходил на неё дважды. И на второй раз почувствовал, где-то я такое же понимание уже видел. А, готовя этот пост, я узнал, что на религиозное миросозерцание Филонова повлияла “Философия общего дела” Н. Фёдорова, о которой философ Н. Лосский писал, что она “соединяла глубокую религиозную метафизику… с натуралистическим реализмом”. Вот это я почувствовал, ибо Фёдоровым и я зачитывался. Личность и творчество художника, да и вся его жизнь - несёт отпечаток этого космизма.

"Философия общего дела" - основной его труд, который, я уверен, в том или ином виде, будет всё более захватывающим для думающего русского человека будущего.

Весь его труд рассматривать не буду, только скажу, что основная цель человечества, по его мнению, есть воскрешение наших отцов. Реальное, овеществлённое. Вот немного про Фёдорова писал здесь .

Подобно философу, Филонов вёл предельно аскетичный образ жизни, зарабатывая на пропитание, а также на краски и холсты в основном малярной работой. Не брал платы с учеников, не продавал картин (последнее обуславливалось и нежеланием распылять художественное наследие); был одержим творчеством (работал по 18 часов в сутки) и фанатичной верой в правильность своего метода.

И всегда, глядя на его картины, я испытывал такое же погружение, как в рассказы Платонова. Они из одной глины сделаны!

Беспредметное у Филонова воспринимается на уровне догмы, постулата, это «вещественное» беспредметное или, лучше - вещество бытия, «вещество существования» (если воспользоваться словами писателя Андрея Платонова). Материя Филонова абсолютна и непроходима, непроницаема, пространство сжато, максимально сконцентрировано, иногда - даже безвыходно («Кому нечего терять»), экзистенциально в последней степени.

И мне всегда радостно, что Филонов был резким противником Пикассо и кубизма. «Организм» против «механизма» - так можно определить пафос филоновской позиции.

В его искусстве таится загадка, идущая от корней - примитива с одной стороны и остро-изломанного индивидуализма с другой. И если он, подобно кубистам, агрессивно вторгается в сокровенное материи, следя не за формой, а за тем, как она делается, то его отличает от них, прежде всего «русский генофонд» - воспаленная совесть и мучительные поиски гармоничного мира. Мира, где люди похожи на животных, но и животные похожи на людей и всё движется в едином биологическом ритме.

При этом учтите, что Филонов - абсолютный выходец из низов: отец был кучером, мать прачкой. В семье было пятеро детей. Отец и мать рано умерли, и будущему художнику пришлось рано начать работать. Рисовать Филонов любил с детства. Окончив в Москве школу, он уехал в Петербург, где в живописно-малярных мастерских получил профессию маляра-уборщика. В 1903- 1908 он занимался в частной студии Л.Е. Дмитриева-Кавказского, в 1908-1910 - в Рисовальной школе Общества поощрения художеств у Г.Р. Залемана, В.Е. Савинского, Я.Ф. Ционглинского, П.Е. Творожникова, Г.Г. Мясоедова. Поступить в 1908 в Академию художеств вольнослушателем Филонову удалось лишь с третьей попытки. Преподаватели Академии не принимали его творческий метод. Филонова временно исключили на втором году обучения, а в 1910 он сам оставил Академию.

Однако уже через два года он покинул Академию, где находил понимание, по его словам, только у одного профессора - Я. Ф. Ционглинского. Как вспоминал он позже, “Ционглинский не раз кричал на весь класс: “Смотрите! Смотрите, что он делает! Это вот из таких выходят Сезанны, Ван-Гоги, Гольбейны и Леонардо””.

В 1929 должна была состояться выставка Филонова в Русском музее, но она была запрещена. Началась травля художника, что привело к разгрому МАИ. Художника обвиняли в «контрреволюционной» тяге к сложному, непонятному искусству. Он был лишен работы и средств к существованию, страшно бедствовал, но продолжал творить. Филонов не продавал своих картин. Он хотел их подарить государству, чтобы «из них был сделан музей аналитического искусства». Художник умер в первые дни блокады от голода. Его сестра, Евдокия Николаевна Глебова, спасла работы, хранила их все годы забвения и запретов, а затем согласно воле брата, подарила Русскому музею.

Ещё интересное про его личную жизнь. Женился он поздно, на учительнице английского.

Екатерине Серебряковой тогда исполнилось 62 года, а Павлу Филонову - 43. «Молодые» жили в разных комнатах и вели разное хозяйство. По сути никакой проблемы быта для Павла не существовало - он сам шил себе одежду, не признавал никаких докторов, поэтому всегда сам лечил и себя и свою жену. С раннего детства он привык рассчитывать на свои силы, поэтому никогда не бегал от одиночества. Несмотря на крутой нрав, Филонов всегда был внимателен и любезен с женой, которую называл не иначе, как «дочкой».

Художник жил в полной нищете. Девять лет он вел дневник. Это шесть толстых тетрадей, в которых отражалась жизнь художника. В последней тетради он писал только о жене. Эти дневники в 2002 году изданы.

В ноябре 1938 года у Екатерины Серебряковой на улице случился инсульт. Ей было тогда 76 лет. На «Скорой» ее увезли в больницу, но на следующий день Филонов на руках принес жену домой и сам стал ее выхаживать. Он заново учил ее говорить, ходить, развлекал, встряхивал и продлил на три года жизнь, потому что без его забот тяжело больная Екатерина Серебрякова не смогла бы выжить.

3 декабря 1941 года во время Ленинградской блокады Павел Филонов умер от истощения и голода. Труп пролежал на столе 9 дней, пока нашлись доски от Союза художников на гроб. Жена пережила его на несколько месяцев.

Настоящей эпитафией явилось известное стихотворение друга Филонова, поэта-футуриста А. Крученых:

А рядом

ночью

в глухом переулке

перепилен поперёк

четвертован

вулкан погибших сокровищ

великий художник

очевидец незримого

смутьян холста

Павел Филонов.

Был он первым творцом в Ленинграде

но худога

с голодухи

погиб во время блокады

не имея в запасе ни жира, ни денег

картин в мастерской

бурлила тыща

но провели краснобурые лихачи

дорогу крутую

И теперь только

ветер посмертный

свищет.

***

Вчра я разместил у себя в ЖЖ очень редкие свои снимки могилы Филонова на Серафимовском кладбище. Это очень грустное зрелище: разваливющаяся могила русского гения.

Кросс-пост в сообществе kartina_ru . Присоединяйтесь.