«Крепостные колхозники»

Оригинал взят у historian30h в «Крепостные колхозники»

«Крестьяне были приписаны к колхозам, были невыездными, т.е. крепостными. В реале без паспорта ехать в город было невозможно», - совершенно типовой комментарий в сети на тему «крепостного колхозника». С этой темой я давно разобрался, решил, наконец, популярно подвести итоги в связи тем интересом, который этот вопрос по-прежнему вызывает. У френда arctus совсем недавно пост «Фейк о крепостных колхозниках в СССР» собрал более тысячи комментов. Я там тоже отметился наспех, и решил в собственном блоге разжевать тщательнее.

Прежде всего миф о крепостных колхозниках - это проблема интерпретации, а значит этот миф - вечный. Вот скажем, 13 апреля 1942 года, а это острейшее время войны, выходит постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), в котором колхозникам устанавливается минимум трудодней на уровне 100-120 в год для большинства трудоспособных колхозников, с привязкой в первую очередь к периоду основных сельхозработ в мае-сентябре. Причем, в качестве самого страшного наказания указывается исключение из колхоза (меньшее наказание - принудительные работы в этом же колхозе с удержанием четверти заработка, т.е. фактический штраф). Это сегодня интерпретируется как принудительный труд и рабство. Но ведь само членство в колхозе - ДОБРОВОЛЬНОЕ! По сути утверждается правило: если уж вступил в колхоз - значит работай хотя бы 3-4 месяца (трудодень - это норма, это не рабочий день, за один день, как правило, взрослым вырабатывалось больше трудодня). Или - выходи из колхоза. Сомневаешься, так по этому закону только помогут - выгонят.

Простите, а чем это отличается от условий найма менеджера Пупкина сегодня? Если устроился на работу - обязан выйти пять дней в неделю, в 2016 году - 247 трудодней минус отпуск будь любезен или предоставь справку от врача. Или - увольняйся! Кто из вас считает менеджера Пупкина рабом, хотя он обязан сегодня отработать более чем в два раза больше своих трудодней, чем колхозник Сталина в военное время?

Далее, почему-то все зациклились на том, что именно колхозники не обязаны были иметь паспорта. Ну а рядом с колхозником Петровым в деревне Ивановка проживали единоличник Сидоров и ветеринар Клистиркин, так они тоже не были обязаны иметь паспорт. Почему никто не интерпретирует их положение как «крепостных»? Да потому что это смешно, - ежу понятно, что им ничего не стоило взять паспорт и переехать в другой колхоз или вообще в город.

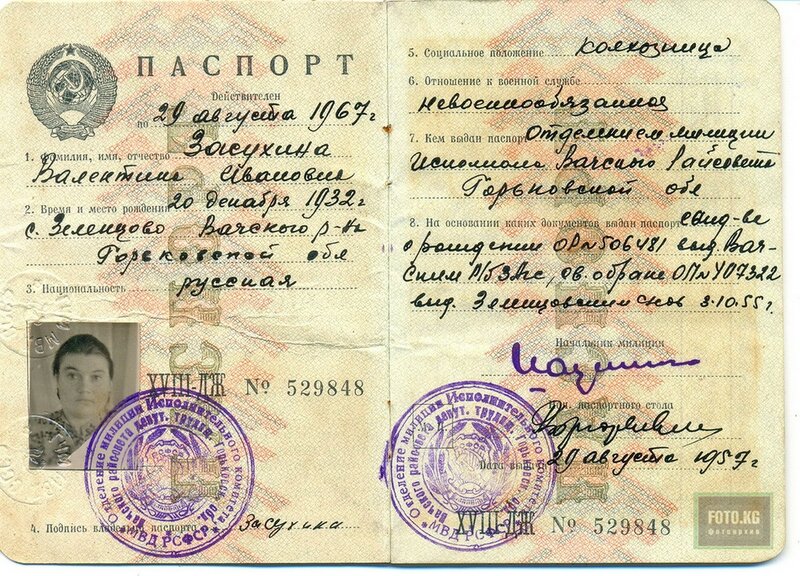

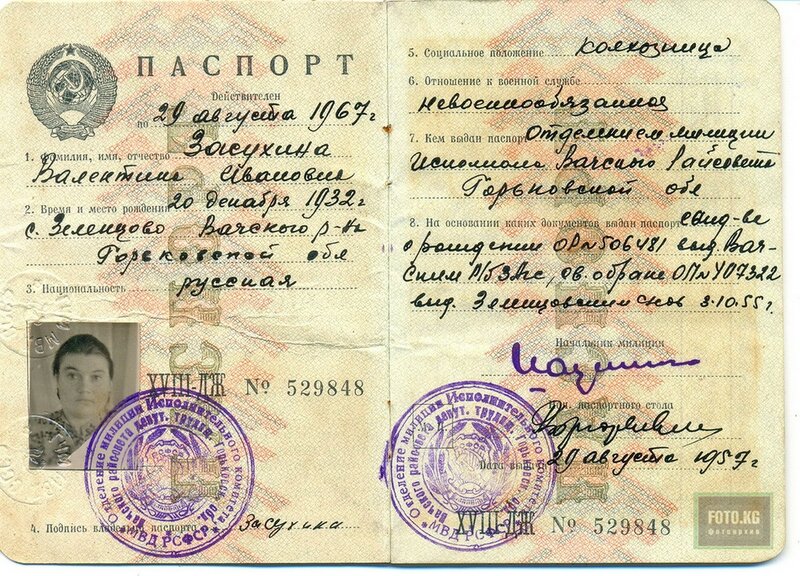

Кстати, какова была процедура-то? Паспорт выдавался в райцентре паспортным столом в милиции. Нужно было сдать свидетельство о рождении, военный билет (кому положено), справку сельсовета о месте жительства, справку, удостоверяющую род занятий (для колхозника - от председателя колхоза), фотки. Надеюсь все понимают, что процедура была автоматической - только принеси вышеперечисленное. Никто же не выделывался: «Раз ты колхозник Петров, то фиг тебе, а не паспорт». Между прочим, если кто не знает, - за первых восемь лет существования советского паспортного крепостничества было выдано 179 млн. паспортов на примерно 190 млн. советского населения к началу 1941 г. вместе с грудными младенцами (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 4155. Л. 199-201). 179 млн. паспортов на примерно 105-115 млн. населения паспортного возраста)) Ну чтобы шаблон треснул помягче - их не всегда выдают пожизненно))

По сути у колхозника могла быть заминка только со справкой от председателя колхоза. И были заминки, и серьезные могли быть заминки, ведь документы говорят о «самовольных уходах колхозниках» и о том, что председатели колхозов в суд подавали на таких самовольщиков: «Одни суды считают, - доносил министр юстиции СССР К.П. Горшенин 25 декабря 1950 г. секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову,- что по действующему законодательству самовольный уход колхозников в отход не наказуем в уголовном порядке и выносят в таких случаях оправдательные приговоры. Другие выносят в этих случаях обвинительные приговоры. Министерство юстиции СССР считает, что колхозники, не выработавшие обязательного минимума трудодней в связи с самовольным, без разрешения колхоза, уходом в отход, должны нести ответственность по указу от 15 апреля 1942 г. за тот период, в течение которого они ушли из колхоза, с отбыванием наказания по месту работы»(Цит. по: Попов В.П. ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА В СССР (1932-1976 гг.) -ГАРФ. Ф.5446. Оп. 60. Д. 6990. Л. 21-27). Как видим, власть в эту внутриколхозную проблему часто вообще не вмешивалась, максимум, использовала тот самый военный закон 13(15) апреля 1942, а там, как мы помним, как вариант, - исключение из колхоза, переход на положение единоличника, а там вообще никого уже не волновало получение паспорта. Таким образом, мы еще раз сталкиваемся с тем, что проблема получения справки у своего председателя колхоза для паспорта целиком лежала на почве нежелания колхозника выходить из колхоза. Для единоличника же все дороги были открыты.

Как же так, спросит меня молодая жертва ЕГЭ, ведь колхоз - это крепостничество, это рабство, это принудительный труд за палочки? Почему колхозник держался за свое членство в колхозе? А потому что членство в колхозе гарантировало колхознику особые права, которых не было у остальных граждан СССР. С материальной точки зрения любой захудалый колхоз гарантировал своим членам синицу в руках: обеспечение колхозными продуктами, кормами для личной скотины и птицы, дешевыми поросятами-телятами-птенцами, прочими возможностями для ведения личного хозяйства (техника, транспорт). Ну мы-то предполагаем, что уехать норовит колхозник из захудалого колхоза, поэтому не упоминаем о существенных авансах и денежных доходах.

Мы же понимаем, что паспорт нужен колхознику не как бумажка, а как путевка в города другой области (по своей области можно было разъезжать без паспорта с одной справкой). Но ведь любой дальний город - это как журавль в небе, выгорит что или не выгорит, - еще неизвестно. Город требует иные специальности, иные умения и навыки, сразу ли жилье подберешь для всей семьи? А потому, какой резон заранее выходить из колхоза и ссориться с председателем? Вот и норовили договориться по-хорошему.

И вот антисоветчики, даже уже и историки молодые, начинают трактовать эти внутрисемейные по сути отношения колхозника со своим председателем как «крепостничество». В фильме «Председатель» 1964 года есть целый эпизод на эту тему, давайте посмотрим (если ролик не работает - ищите во 2 серии с 23 по 35 минуту):

Режиссер показывает нам председателя колхоза, который буквально силой гонит своих колхозников к счастью: может и обматерить, и в морду дать, но поскольку такие жесткие меры оборачиваются отличной дисциплиной и быстрым ростом доходов колхозников, то председателю все прощается, его любят и называют Батей. Вот и сцена, как главный герой не пускает молодежь из колхоза, нужна режиссеру, как такой же экстрим, как и легендарная сцена с матом.

По вопросу интерпретации этой сцены мне было бы легко вас спросить: а если сегодня отец не пускает свою 17-летнюю дочь учиться в Москву, то это - крепостничество? Ну вот мой брат в прошлом году не отпустил мою племянницу, хотя я сам пробовал вмешаться. Сейчас она прекрасно учиться на бесплатном отделении СГУ и собирается замуж. Но я обращаю ваше внимание на два момента:

1.Председатель колхоза отдает себе отчет, что одним запретом колхозника не удержишь, ведь и работать не будет, али вообще сожжет что-нибудь или сломает. Поэтому своего озлобленного брата он отпускает, как ему его не жалко. А вот желающему отучиться в порнографическом институте он предлагает реальный козырь - повышение в колхозе. Вот этот момент надо понимать четко! Голым запретом председателя в любом советском колхозе никого удержать было нельзя. Это при настоящем крепостничестве мозги быстро вправляла порка на конюшне, причем, если что - до смерти. А реальный советский колхоз - это вам не кино, председателю за рукоприкладство - наказание, а вот председателю прилететь из куста поленом могло быстрее и безответнее, ну или по-интеллигентному - серией доносов. Поэтому договаривались - полюбовно.

2.Позиция власти. Ведь именно советскую власть обвиняют, когда говорят о крепостном колхознике! А в фильме вся власть на нашего председателя давит, чтобы молодежь отпустил. Тут и страшный чекист, и обком партии, да и райкому комсомола показать надо обоснование. А рычагов давления не хватает! То есть мы еще раз видим, что проблема - внутриколхозная, внутрихозяйственная, иногда даже внутрисемейная. Представлять ее политической - вопрос недобросовестной интерпретации.

В заключение, у меня для вас настоящее взрослое домашнее задание по теме «Крепостные колхозники». Вам завтра нужно подойти к своему шефу и сказать:

-Дорогой шеф, платишь ты мне, прямо скажем, не очень, хочу попытать счастья в Москве, может что получше найду. Прошу отпустить меня на полгодика журавля поймать. Только ты уж мне мое рабочее место сохрани, да жене моей разреши приходить в столовую и съедать положенные мне бесплатные корпоративные обеды. За ясли не забывай платить, ну и машину с работы жене, если что - предоставь, будь добр.

Результат выполнения домашнего задания прошу сообщить в комментах.

«Крестьяне были приписаны к колхозам, были невыездными, т.е. крепостными. В реале без паспорта ехать в город было невозможно», - совершенно типовой комментарий в сети на тему «крепостного колхозника». С этой темой я давно разобрался, решил, наконец, популярно подвести итоги в связи тем интересом, который этот вопрос по-прежнему вызывает. У френда arctus совсем недавно пост «Фейк о крепостных колхозниках в СССР» собрал более тысячи комментов. Я там тоже отметился наспех, и решил в собственном блоге разжевать тщательнее.

Прежде всего миф о крепостных колхозниках - это проблема интерпретации, а значит этот миф - вечный. Вот скажем, 13 апреля 1942 года, а это острейшее время войны, выходит постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), в котором колхозникам устанавливается минимум трудодней на уровне 100-120 в год для большинства трудоспособных колхозников, с привязкой в первую очередь к периоду основных сельхозработ в мае-сентябре. Причем, в качестве самого страшного наказания указывается исключение из колхоза (меньшее наказание - принудительные работы в этом же колхозе с удержанием четверти заработка, т.е. фактический штраф). Это сегодня интерпретируется как принудительный труд и рабство. Но ведь само членство в колхозе - ДОБРОВОЛЬНОЕ! По сути утверждается правило: если уж вступил в колхоз - значит работай хотя бы 3-4 месяца (трудодень - это норма, это не рабочий день, за один день, как правило, взрослым вырабатывалось больше трудодня). Или - выходи из колхоза. Сомневаешься, так по этому закону только помогут - выгонят.

Простите, а чем это отличается от условий найма менеджера Пупкина сегодня? Если устроился на работу - обязан выйти пять дней в неделю, в 2016 году - 247 трудодней минус отпуск будь любезен или предоставь справку от врача. Или - увольняйся! Кто из вас считает менеджера Пупкина рабом, хотя он обязан сегодня отработать более чем в два раза больше своих трудодней, чем колхозник Сталина в военное время?

Далее, почему-то все зациклились на том, что именно колхозники не обязаны были иметь паспорта. Ну а рядом с колхозником Петровым в деревне Ивановка проживали единоличник Сидоров и ветеринар Клистиркин, так они тоже не были обязаны иметь паспорт. Почему никто не интерпретирует их положение как «крепостных»? Да потому что это смешно, - ежу понятно, что им ничего не стоило взять паспорт и переехать в другой колхоз или вообще в город.

Кстати, какова была процедура-то? Паспорт выдавался в райцентре паспортным столом в милиции. Нужно было сдать свидетельство о рождении, военный билет (кому положено), справку сельсовета о месте жительства, справку, удостоверяющую род занятий (для колхозника - от председателя колхоза), фотки. Надеюсь все понимают, что процедура была автоматической - только принеси вышеперечисленное. Никто же не выделывался: «Раз ты колхозник Петров, то фиг тебе, а не паспорт». Между прочим, если кто не знает, - за первых восемь лет существования советского паспортного крепостничества было выдано 179 млн. паспортов на примерно 190 млн. советского населения к началу 1941 г. вместе с грудными младенцами (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 4155. Л. 199-201). 179 млн. паспортов на примерно 105-115 млн. населения паспортного возраста)) Ну чтобы шаблон треснул помягче - их не всегда выдают пожизненно))

По сути у колхозника могла быть заминка только со справкой от председателя колхоза. И были заминки, и серьезные могли быть заминки, ведь документы говорят о «самовольных уходах колхозниках» и о том, что председатели колхозов в суд подавали на таких самовольщиков: «Одни суды считают, - доносил министр юстиции СССР К.П. Горшенин 25 декабря 1950 г. секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову,- что по действующему законодательству самовольный уход колхозников в отход не наказуем в уголовном порядке и выносят в таких случаях оправдательные приговоры. Другие выносят в этих случаях обвинительные приговоры. Министерство юстиции СССР считает, что колхозники, не выработавшие обязательного минимума трудодней в связи с самовольным, без разрешения колхоза, уходом в отход, должны нести ответственность по указу от 15 апреля 1942 г. за тот период, в течение которого они ушли из колхоза, с отбыванием наказания по месту работы»(Цит. по: Попов В.П. ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА В СССР (1932-1976 гг.) -ГАРФ. Ф.5446. Оп. 60. Д. 6990. Л. 21-27). Как видим, власть в эту внутриколхозную проблему часто вообще не вмешивалась, максимум, использовала тот самый военный закон 13(15) апреля 1942, а там, как мы помним, как вариант, - исключение из колхоза, переход на положение единоличника, а там вообще никого уже не волновало получение паспорта. Таким образом, мы еще раз сталкиваемся с тем, что проблема получения справки у своего председателя колхоза для паспорта целиком лежала на почве нежелания колхозника выходить из колхоза. Для единоличника же все дороги были открыты.

Как же так, спросит меня молодая жертва ЕГЭ, ведь колхоз - это крепостничество, это рабство, это принудительный труд за палочки? Почему колхозник держался за свое членство в колхозе? А потому что членство в колхозе гарантировало колхознику особые права, которых не было у остальных граждан СССР. С материальной точки зрения любой захудалый колхоз гарантировал своим членам синицу в руках: обеспечение колхозными продуктами, кормами для личной скотины и птицы, дешевыми поросятами-телятами-птенцами, прочими возможностями для ведения личного хозяйства (техника, транспорт). Ну мы-то предполагаем, что уехать норовит колхозник из захудалого колхоза, поэтому не упоминаем о существенных авансах и денежных доходах.

Мы же понимаем, что паспорт нужен колхознику не как бумажка, а как путевка в города другой области (по своей области можно было разъезжать без паспорта с одной справкой). Но ведь любой дальний город - это как журавль в небе, выгорит что или не выгорит, - еще неизвестно. Город требует иные специальности, иные умения и навыки, сразу ли жилье подберешь для всей семьи? А потому, какой резон заранее выходить из колхоза и ссориться с председателем? Вот и норовили договориться по-хорошему.

И вот антисоветчики, даже уже и историки молодые, начинают трактовать эти внутрисемейные по сути отношения колхозника со своим председателем как «крепостничество». В фильме «Председатель» 1964 года есть целый эпизод на эту тему, давайте посмотрим (если ролик не работает - ищите во 2 серии с 23 по 35 минуту):

Режиссер показывает нам председателя колхоза, который буквально силой гонит своих колхозников к счастью: может и обматерить, и в морду дать, но поскольку такие жесткие меры оборачиваются отличной дисциплиной и быстрым ростом доходов колхозников, то председателю все прощается, его любят и называют Батей. Вот и сцена, как главный герой не пускает молодежь из колхоза, нужна режиссеру, как такой же экстрим, как и легендарная сцена с матом.

По вопросу интерпретации этой сцены мне было бы легко вас спросить: а если сегодня отец не пускает свою 17-летнюю дочь учиться в Москву, то это - крепостничество? Ну вот мой брат в прошлом году не отпустил мою племянницу, хотя я сам пробовал вмешаться. Сейчас она прекрасно учиться на бесплатном отделении СГУ и собирается замуж. Но я обращаю ваше внимание на два момента:

1.Председатель колхоза отдает себе отчет, что одним запретом колхозника не удержишь, ведь и работать не будет, али вообще сожжет что-нибудь или сломает. Поэтому своего озлобленного брата он отпускает, как ему его не жалко. А вот желающему отучиться в порнографическом институте он предлагает реальный козырь - повышение в колхозе. Вот этот момент надо понимать четко! Голым запретом председателя в любом советском колхозе никого удержать было нельзя. Это при настоящем крепостничестве мозги быстро вправляла порка на конюшне, причем, если что - до смерти. А реальный советский колхоз - это вам не кино, председателю за рукоприкладство - наказание, а вот председателю прилететь из куста поленом могло быстрее и безответнее, ну или по-интеллигентному - серией доносов. Поэтому договаривались - полюбовно.

2.Позиция власти. Ведь именно советскую власть обвиняют, когда говорят о крепостном колхознике! А в фильме вся власть на нашего председателя давит, чтобы молодежь отпустил. Тут и страшный чекист, и обком партии, да и райкому комсомола показать надо обоснование. А рычагов давления не хватает! То есть мы еще раз видим, что проблема - внутриколхозная, внутрихозяйственная, иногда даже внутрисемейная. Представлять ее политической - вопрос недобросовестной интерпретации.

В заключение, у меня для вас настоящее взрослое домашнее задание по теме «Крепостные колхозники». Вам завтра нужно подойти к своему шефу и сказать:

-Дорогой шеф, платишь ты мне, прямо скажем, не очень, хочу попытать счастья в Москве, может что получше найду. Прошу отпустить меня на полгодика журавля поймать. Только ты уж мне мое рабочее место сохрани, да жене моей разреши приходить в столовую и съедать положенные мне бесплатные корпоративные обеды. За ясли не забывай платить, ну и машину с работы жене, если что - предоставь, будь добр.

Результат выполнения домашнего задания прошу сообщить в комментах.