Алхимия как феномен с.-в. культуры (II) [Рецептурность]

Рабинович В.Л.

Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979, с. 11-69

[От составителя: настоятельная рекоммендация к прочтению!

Вадим Рабинович глубоко прочувствовал средневековый менталитет.

Его комментарии культурологичны.

Книга эта - гораздо шире чем алхимия как феномен]

(II) (начало в предыдущем посте): С. 25-51:

Критика алхимии продолжалась и в иные, послесредневековые времена

ТЕКСТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ, задавшегося целью развенчать средневековье по всем статьям, но странно забывшего о собственной средневековости, выразительно запечатлели эту критику.

Уже у Данте - а это был лишь конец XIII столетия - читаем о двух алхимиках, подделывавших металлы и обречённых за это на вечные муки в десятом рву восьмого круга Ада.

Алхимия у Данте [Алигьери] - наука вполне жульническая и ни на что более не годная. Её адепты - сплошь мошенники и, стало быть, грешники. Иных целей у алхимии нет и быть не может. Главная же - злато-сереброискательская - её идея заведомо недостижима.

Еще резче говорит об алхимии Петрарка (XIV в.).

Им принят во внимание её тысячелетний неудачный опыт. Пафос такой критики - проверка практикой.

Но не только неудачи практического свойства вызывали антиалхимические выпады.

Важна была и нравственная сторона дела.

Золото - венец алхимических исканий - опорочено отвратительной действительностью.

Блестящая поверхность совершеннейшего из металлов захватана недостойнейшими.

(...)

В сатире Себастиана Брата (XV-XVI в.) «Корабль дураков» читаем:

Алхимия примером, служит

Тому, как плутни с дурью дружат...

(1965, с. 220).

Сказал нам Аристотель вещий:

«Неизменяема суть вещи»,

Алхимик же в учёном бреде

Выводит золото из меди...

(с. 224).

Мешок травы, бочонок мази -

Вот пластырь вам для всех оказий...

(с. 156).

Алхимики у Бранта - наравне с прочими - почтенные жители страны Глупландии.

Хлёсткая брань далека от изящной возрожденческой хулы. Брант сам ещё слишком средневеков.

Ссылки на Аристотеля как аргумент в споре - разве не средневековое средство убедить оппонента в собственной правоте?

Это критика «справа», заостряющая внимание на практических неудачах.

Ругательского Бранта сменил пристойный Эразм Роттердамский (XV-XVI в.), от которого тоже досталось и тайным наукам, и их ревностным адептам, «кто при помощи тайных наук тщится преобразовать природу вещей и отыскивает пятую стихию на морях и на суше».

Но тут же утешает их стихом из Секста Пропорция:

«К великим делам и стремленье-почтенно бывает» (1932, с. 128).

Ирония, а потом и смех, злой и глумливый,- верный признак конца алхимических занятий.

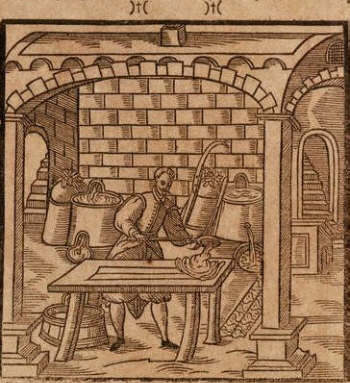

Антиалхимические стихи «Кентерберийских рассказов» Чосера (XIV в.), карикатуры Гольбейна Младшего (XVI в.), рисунки Брейгеля Старшего (XVI в.), изобразившего алхимика-неудачника, который в поисках алхимического злата пустил по миру собственную семью...

Свидетельство возрожденческого смеха над алхимией, непутевой дочерью средних веков, так и оставшейся старой девой - не только не обрученной, но и не помолвленной с золотым алхимическим тельцом. Прибавлю к этому «Подсвечник» Джордано Бруно (XVI в.), сатиру испанца Франсиско Кеведо (XVI-XVII в.).

Этот Франсиско, например, в «Книге обо всем и еще о многом другом», продолжая длившуюся уже не одно столетие череду насмешек над алхимией и алхимиками, издевательски советует:

«Делай то же, что делали все в подобных случаях и что очень легко: пиши вздор» (1949, с. 208).

Но и на этом фоне являются печально снисходительные изображения чудаковатых алхимиков.

(...)[цитируется Бен Джонсон](...)

Примерно в те же времена существует критика вовсе иного свойства - преследовательская, инквизиторская. Она проста и незатейлива:

алхимия - «про́клятая наука, вдохновленная самим дьяволом» (Rassenfasse et Gueben, 1936, с. 43).

Возрождение критикует средние века, а значит, и алхимию.

Мишень для критики предельно упрощена. Только поиск алхимического золота. Может быть, еще и эликсира долголетия. Тысячелетний опыт - опыт неудач. Он-то и есть предмет для нападок.

Возрождение критикует «корыстную» алхимию за невезение, забыв о безграничном её же бескорыстии.

Возрождение отождествляет алхимию со средними веками.

Больше того, считает именно её наиболее выразительным, безобразно выразительным и оглупленным образом этих самых хулимых средних веков. Именно потому эта хула презрительна, беспощадна.

Важно, однако, что ренессансное «источниковедение» алхимии считает её законной дочерью средневековья...

И все-таки почему именно Ренессанс обеспечил алхимии как будто бы новую - тысячу лет спустя после Александрии - многоцветную, полнозвучную жизнь?

Не было ли Возрождение само в какой-то своей грани алхимическим, то есть тоже средневековым?

[как показывают исследования Франсис Йейтс - именно так и было! И даже в большей степени]

А если так, то и возрожденческие инвективы в адрес адептов не более, чем способ отмежеваться от оккультизма старого во имя новой герметики.

Размежевание на всякий случай.

Но, как бы там ни было, живая алхимия окончилась, что своевременно уловил ренессансный критический ум Леонардо да Винчи:

«О, искатели постоянного движения, сколько пустых проектов создали вы в подобных поисках! Прочь идите с искателями золота!» (Зубов, 1961, с. 125).

Начинается естественнонаучная критика алхимии [...]

НО ВЕРНЕМСЯ к нашим драконам.

Практический подтекст рецепта как будто уже раскрыт. Два предметных пласта обнаруживаются сразу: свинец, его окислы и соли, с одной-земной стороны; и их почти двойники - львы и дракон, благоденствующие под сенью и под синью неба.

Приключения льва запечатлены не только в алхимических, но и в иных текстах средневековья.

Дракон - полисемантический парафраз древнеегипетского Уробороса; иносказание гностического змея познания.

Жертвенные перипетии львов и дракона, очищенных в священном огне, даны как занимательные приключения, героизирующие их участников.

Именно приключенческая природа главной алхимической субстанции - металлов - делает повествование эпически полнокровным, а пафос совершенствования - боговдохновенным.

Неукоснительность предписания роднит алхимический мир с алхимическим мифом.

Магические заклинания, обеспечивающие успех предприятия, слышны в невыразимом безглаголии.

Когда же в рассказ вторгается вдруг такое: «Киммерийские тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост», нет сомнения, текст такой мощной метафоричности действительно исполнен эстетических притязаний.

Если же углубиться к началу, вернее, к началам - аристотелевским, космогоническим, обернувшимся алхимическими началами, мы можем включить этот рецепт в фундаментальный контекст древних космогоний.

Текст этот предельно зрим и таит в себе возможности быть изображенным.

Жанровое многоголосие алхимического сочинительства.

Так что же такое алхимический текст, понятый как исторический источник?

Это - всё вместе - «физико-химическая» процедура и натурфилософская теория, магический ритуал и языческое чернокнижие, схоластическое философствование и мистические озарения, истовый аристотелизм и неуклюжее варварство, дорождественские космогонии и христианская боговдохновенность, неукоснительная обязательность мифа и эпическая остраненность, высокая литература и изобразительиый артистизм.

Неужто нераздельно? Пожалуй, что так.

Именно таким видится алхимический текст. Именно такой - алхимическая деятельность.

Таков и алхимик: ставящий опыты теоретик и теоретизирующий ремесленник, философ и теолог, мистик и схоласт, художник к поэт, правоверный христианин и маг-чернокнижник.

Но алхимия? Не наука, не искусство, не религия, не философия, не ремесло, но и то, и другое, и третье...

Fountain of Youth or Elixir of Life (XV cntr.)

Выходит,

алхимия не столько предшественница химии нового времени, сколько явление культуры в предельно широком смысле этого термина. Внешне эклектическое, но и - в порядке предположения - противоречиво-синкретическое образование.

Такое представление об алхимии, алхимике, алхимическом тексте может решительно преобразовать алхимическое источниковедение. Открываются новые методологические возможности изучать алхимический текст в контексте всей средневековой культуры - сопредельных культур; выходить в многообразные сферы средневековья через обозначенные здесь компоненты алхимического сплава.

Разумеется, синкретизм алхимии (будем считать, что так оно и есть) вовсе не исключение.

Вся средневековая культура в принципе синкретична, как, впрочем, синкретичен и любой фрагмент этой культуры, отмеченной врожденной составностью, уловимой in statu nascendi [14].

Составность как принцип.

И тогда «химическое» звено в алхимическом тексте - именно звено, а не пружина.

Но только установить синкретическую природу алхимии мало. Нужно выявить природу этого синкретизма; понять, что же скрепляет составляющие алхимию компоненты, каков механизм этого сочленения.

------------------------------

прим.: [14] ...Предшествовавший мир, народы, которые господствовали раньше, обладали уже готовым собственным языком, искусствами, науками, а на этой чуждой им почве поселились новые народы, которые, таким образом, начали свою историю надломленными внутри себя.

Основным элементом средневековой жизни является эта раздвоенность, эта удвоенность (Гегель, 1935, XI, 3, с. 114).

[...]

АЛХИМИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ:

действие и священнодействие

«Чтобы приготовить эликсир мудрецов, или философский камень, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока она не превратится в красного льва. Дигерируй этого красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спиртом, выпари жидкость, и ртуть превратится в камедеобразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную глиной реторту и не спеша дистиллируй. Собери отдельно жидкости различной природы, которые появятся при этом. Ты получишь безвкусную флегму, спирт и красные капли. Киммерийские тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, мой сын, тщательно ректифицируй, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови».

Алхимические диаграммы Николя Фламеля (рубеж XIV-XV вв.), вставленные в более поздний текст

А теперь выберем такую точку обзора этой картины, чтобы можно было увидеть в ней строжайшее рецептурное предписание - как поступать, что делать, не отступая ни на йоту от указующих велений адепта.

Императивный характер этого герметического регламента очевиден: возьми, накаливай, дигерируй, выпари, положи, собери, разотри, прикоснись, сделай, дистиллируй, ректифицируй...

Правда, есть здесь одно обстоятельство, которое мешает алхимику воспроизвести рецепт.

Сознательное смешение в одном тексте именного принципа и вещественной реалии: философская ртуть и песчаная баня; истинный дракон и настоящий камень для растирания настоящих грубых порошков...

РЕЦЕПТ есть неукоснительная форма деятельности.

Рецептурный характер средневекового мышления - фундаментальная его особенность.

Какова же природа этой рецептурности?

Идея рецепта - это идея приёма. Рецепт операционален.

Он дробим на отдельные действия. Рецепт как регламент деятельности обращен на вещь.

Но в рецепте присутствует и личностное начало. Вещь не противопоставлена индивиду.

Применительно же к рецепту средневековому можно сказать, что, растворенный в коллективном субъекте, индивид проявляет свою личностную особость лишь постольку, поскольку ощутил себя частицей субъекта всеобщего. Только тогда его личное действие вспыхнет неповторимым узором, но на ковре, который ткут все ради всевышнего. Иных путей проявить себя нет.

Иначе с рецептом античным.

Августин (IV-V в.): «Смешно, когда мы видим, что языческие боги в силу разнообразных людских выдумок представлены распределившими между собой знания, подобно мелочным откупщикам налогов или подобно ремесленникам в квартале серебряных дел мастеров, где один сосудик, чтобы он вышел совершенным, проходит через руки многих мастеров, хотя его мог бы закончить один мастер, но превосходный. Впрочем, иначе, казалось, нельзя было пособить массе ремесленников, как только тем, что отдельные лица должны были изучать быстро и легко отдельные части производства, а таким образом исключалась необходимость, чтобы все медленно и с трудом достигали совершенства в производстве в его целом» (Античный.., 1933, №294).

Но именные производственные ведомства богов-олимпийцев ещё не делают древние рецепты личностными.

Умение кузнеца - (всех кузнецов) - в подражании главному мастеру кузнечного дела Гефесту.

Античный мастер-универсал обходится без дотошных предписаний, определяющих каждое его движение, заключаемое в прокрустову матрицу рецепта.

Он свободен от рецептурной скованности, потому что его универсальное мастерство предполагало многовековую сумму рецептурных приемов, овладев которыми только и может состояться мастер-универсал.

Вот почему естественны максималистские требования Полиона Витрувия (I в. до н. э.) к рядовому архитектору, который «должен быть человеком грамотным, умелым рисовальщиком, изучить геометрию, всесторонне знать историю, внимательно слушать философов, быть знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать решения юристов и обладать сведениями в астрономии и небесных законах» (1936, I, 1, 3-5; X, 1, 1).

Builders from Bible Historiale

Лишь спустя двенадцать столетий Альберт Великий(XIII в.) ощутил не столько комментаторскую, сколько творческую функцию мастера:

«Архитекторы разумно применяют знания и к делу исполнены, и к материи, и к форме, и к завершению вещи, а ремесленники же работают приложением форм к действительности» (Albertus Magnus, 1890, 6, с. 17-18).

Единство бога, человека и природы, запечатленное в античном сознании, обернулось в христианском миросозерцании противостоянием Бога и мира, духа и плоти.

Но это противостояние выступает лишь в принципе - в форме проповеднического витийства.

Средневековое бытийство сближает дух и плоть. Идея Логоса - личность Христа - была достаточно иерархизирована. Христос - личность, но не универсальная, а специализированная, предстающая в облике своих представителей (покровители цехов, местные святые, Мадонна).

Возможна прямая ориентация на Христа (жизнь-подражание Франциска Ассизского).

Секрет конкретной операциональности средневекового рецепта.

Здесь же - секрет его священности.

Легко увидеть в средневековом рецепте только способ овладеть тем или иным ремеслом, панацею от всех бед варварских разрушений. Но это значит отметить лишь один аспект - не главный.

Можно ведь сказать и так. Опомнившийся варвар, обозрев им же созданные обломки римской культуры, должен начинать все сначала - с ноля. Всему надо учиться заново. Но у кого? У тех немногих мастеров, редких, как последние мамонты, которые еще сохраняют античное универсальное умение.

Поэтому наказ мастера - не каприз.

Это единственно необходимое установление: не выполнишь, не подчинишься, так и останешься никчемным недоучкой. Вот почему авторитарно-рецептурный характер средневековой деятельности - не просто орнаментальная её особенность.

Такого рода рецептурность, равнозначная первоначальной специализации, неизбежна в отработке простейших навыков предметной деятельности - нужна узкая специализация, доходящая, однако, до удивительной виртуозности в изготовлении конечного продукта труда (или отдельной, относительно самостоятельной, его части).

Уместить на кончике иглы тысячу чертей - для средневекового мастера-виртуоза фокус не хитрый.

Буквальное следование авторитету - залог подлинного мастерства.

Трепетный пиетет перед авторитетом - верный способ хоть чему-то на первых порах научиться.

Но так можно объяснить появление рецептурно оформленных кодексов предметной деятельности для всех эпох.

Исчезает рецептурность средневековая, усыхая до рецептурности вообще и потому оказываясь за пределами истории. Рецепт средневековья операционален, но и священен.

В средневековом рецепте сливается индивидуальное и всеобщее. Связующее звено - идея сына божия.

Но не столько учение Христа, сколько его личность особенно значима (Эйкен, 1907, с. 90).

Действия, назначенные ввести человека в состояние мистического воспарения, тоже оформляются рецептурно. Лишь мистика - недостижимый предел рецепта-принципиально внерецептурна.

Загнать её в жесткие пространства рецепта немыслимо. Это тот меловой круг, за который рецепту нет ходу.

Мейстер Экхарт (XIII в.) выдвигает два, казалось бы, противоположных тезиса.

Первый:

«Когда ты, лишаешься себя самого и всего внешнего, тогда воистину ты, это знаешь...

Выйди же ради бога из самого себя, чтобы ради тебя бог сделал то же, когда выйдут оба - то, что останется, будет нечто единое и простое» (1912, с. 21, 26).

Второй:

«Зачем не останетесь в самих себе и не черпаете из своего собственного сокровища? В вас самих заключена по существу вся правда» (с. 26).

Отказ от себя во имя всех, действующих ради бога,- дело божественное.

Но и уход в себя не менее богоугоден. Пребывание в этих крайних точках равно священно и осуществляется лишь в нерецептурном мистическом акте.

Но между этими крайностями вершатся вполне земные дела.

Взаимодействие этих крайностей и есть реальное бытие рецепта.

Рецепт средневековья двойствен. Вторая его природа, в отличие от первой, ремесленной, мистически жертвенна, а значит, и глубоко индивидуальна. Рецепт - и норма, и артистизм вместе.

Но, в отличие от искусства мирского, первый читатель, первый зритель, первый слушатель (может быть, единственный) - сам бог.

Причастный к богу, рецепт приобретает характер общезначимого, но и личностно неповторимого.

Вырабатываются рецепты универсальные, коллективно-субъективные, но каждый раз открываемые как бы заново, а потому каждый же раз личностно неповторимые.

Личностное начало в пределах коллективного действия ярко запечатлено в средневековом рецепте.

Сама же вещь, на создание которой нацелен рецепт, должна быть вещью совершенной, истинной.

Истинное и совершенное тождественны.

У Фомы Аквинского (XIII в.) читаем:

«... о ремесленнике говорят, что он сделал истинную вещь, когда она отвечает правилам ремесла» (АМФ, 1, с. 837).

Стало быть, и в практическом назначении рецепта усматривается его священнодейственное предназначение.

Каждое действие средневекового мастера двойственно.

Средневековый рецепт - и действие, и священнодействие сразу.

С одной стороны, дело это делает рука, принадлежащая человеку - части природы, плоти земной (Христос - сын человеческий), с другой - деяние это творит десница, принадлежащая человеку - частице бога (Христос - сын божий).

Рецепт, с одной стороны,- практика, с другой - личный вклад (в пределах вклада всеобщего) в дело приобщения к божественному.

Сумма же этих сугубо личных деяний формирует [...] всечеловеческое деяние коллективного, родового субъекта, запечатленное в личном, именном вкладе. В средневековых цехах ремесленный - не инженерный! - труд «еще не дошел до безразличного отношения к своему содержанию», столь характерного для капиталистических отношений...

РЕЦЕПТ И ВЕЩЬ, изготовленная по этому рецепту,- первая очевидность, просящаяся стать примером.

Что же, пусть будет сначала рецепт ремесленный. [...]

...Обыденное действие вспыхивает священнодействием.

Напротив, райский идеал достижим в мастерском рецептурном ремесле. Понятно, истолкование текста находится за его пределами. Но зато в пространствах большого текста - тотального рецепта всего средневековья.

Вернемся теперь к иным текстам, составляющим этот большой текст.

Разве рецепт есть принадлежность только ремесленной деятельности?

Richard of Wallingford, Abbot of St. Albans,

mathematician and inventor of a mechanical astronomical clock

(shown seated at his desk measuring with a pair of compasses.)

[From Thomas Walsingham's History of St. Albans, BL Cotton Claudius E IV, f. 201]

Рецептурность определяет различные сферы деятельного созидания: этику и мораль, семью и право, христианскую апологетику и религиозную обрядность, искусство и ремесло, науку и опытно-магические действия алхимиков, привитые к дереву средневековья и ставшие исконно средневековыми.

Всё это держится на соблюдении рецепта, освященного авторитетом.

Соблюдение рецептурного кодекса-регламента - способ коллективно включиться в поле тяготения учителя. «Verba magistri» не обсуждаемы.

Этими словами клянутся: «jurare in verbis magistri».

Не иметь собственного суждения почитается заслугой.

Рецепт может быть и не вполне строгим: не сделка ех vi termini, а лишь обещание, учит Фома Аквинский, предопределяет естественную обязанность исполнения, поскольку,

по Генриху Сегузию, бог не делает никакого различия между простым словом и клятвой (Эйкен, 1907, с. 493).

Проповеди имеют силу общественного воздействия лишь постольку, поскольку они рецептурны, то есть содержат некую сумму моральных правил-запретов, исполнив которые, следующий им получает возможность достичь вечного блаженства по смерти.

Известен апокрифический рассказ о том, как

однажды, население одного города настолько прониклось проповедью Франциска из Ассизи (XII-XIII в.), что все целиком пожелали стать францисканцами, а значит, неукоснительно выполнять, в числе прочего, один из главных запретов ордена - добродетель целомудрия, что должно в конечном счете завершиться прекращением человеческого рода.

Вот тут-то и пришлось, говорит легенда, самому Франциску отговорить своих восторженных слушателей и вскорости учредить орден терциариев, в уставе которого всё было как у францисканцев, только добродетель целомудрия была смягчена - можно иметь детей (с. 395).

[речь идёт об учреждении в 1221 г. ордена Терциариев]

Рецепты можно изменить, но лишь авторитетом, столь чтимым в средние века, и никем иным,

если под угрозу и в самом деле ставились коренные общественные интересы.

Отправление магических предписаний в алхимическом рукотворении, как, впрочем, и культовых обрядов, основанное на сознательном выполнении рецептурных правил, от частого повторения приобретало черты автоматизма.

Вот пересказ одной стихотворной баллады XIII века.

Один ученик, ещё мирянин, отличался такой добродетелью: каждое утро он делал венок из роз и возлагал его на голову Мадонны. Став монахом, он уже не мог собирать цветы, как прежде,- было недосуг. Взамен старательный послушник ежедневно по пятидесяти, сверх положенных, раз читал «Аvе Маriа».

Однажды ему случилось идти через поле. Не удержавшись, следуя давнишнему своему обычаю, он сплел-таки венок для царицы небесной. Но прежде он ровно пятьдесят раз (пробил урочный час) прочитал свою молитву (с. 423).

Схлестнулись два рецепта - один, по условию, вполне заменяющий другой.

И, однако, все пятьдесят Аvе Маriа были прочитаны - по привычке. Между тем этот последний венок был выражением осознанной воли, отмеченный личностью послушника и составляющий его личный вклад.

Рецепт-молитва, казалось бы, представляющий чистое священнодействие, оборачивается устроением конкретной земной жизни земного человека, ушедшего в молитву. Становится обыденным действием!

Действие же, напротив, возвышается до заоблачных высот, касается этих высот, исчезая в священном слове молитвы, выраженной, однако, в рецептурных запретах, рецептурных предписаниях, рецептурных предначертаниях.

Земной сад, взращенный на райской почве.

Связанный с вещным мировидением - осязаемым миром вещей, рецепт воспринимается как руководство к действию: никаких переносных смыслов.

Предание рассказывает:

одна наложница клирика спросила священника: «Отец, что будет с наложницами священников?»

Тот в шутку ответил: «Они не могут спастись иначе, как войдя в огненную печь».

Вернувшись домой, женщина растопила печь, буквально выполнила данный ей совет; тем и спасла, по наивному своему разумению, грешную свою душу.

Вот до чего впрямую, in sensu stricto, воспринималось предписание даже столь фатального свойства.

Средневековые рецепты (обрядово-ритуальные в особенности) содержат в явном виде внешние предписания.

Поставлена цель - заслужить царство небесное. А для этого нужно точно и недвусмысленно знать, что делать: сколько и каких прочесть молитв, сколько денег потратить на милостыню, сколько дней блюсти пост и прочее.

Буквальное следование рецепту осуществляется не всегда.

В условиях многослойности средневековой культуры можно быть накоротке с демоном (как это и было у простого мирянина), а можно понимать его, этого демона, аллегорически (как это и понимал ученый богослов).

Рецепт вторгается и в инобытийную сферу, превращаясь в мозаику странных действований и таинственных целеполаганий над как будто алогичным, внеземным, но построенным по земному подобию.

Церковь учит: человек воскреснет из мертвых, после чего, стало быть, он будет облачён телом (здесь мы уже вступаем в сферу чувственного).

Не потому ли для средневекового сознания естественны нелепые вопросы архиепископа Юлиана из Толедо:

«В каком возрасте умершие воскреснут? Воскреснут ли они детьми, юношами, зрелыми мужами или старцами? В каком облике они воскреснут и с каким телесным устройством? Сделаются ли жирные при жизни снова жирными и худощавые снова худощавыми? Будут ли существовать в той жизни половые различия? Приобретут ли воскресшие снова потерянные ими здесь на земле ногти и волосы?» (Гегель,1935, XI, 3, с. 148-149).

Ответы на эти вопросы призваны воссоздать инобытийную реальность.

Тогда-то и рецепты в областях потусторонних окажутся уместными.

Средневековому ирреальному метафизическому рецепту предшествует создание чувственной ситуативности, воссоздание вещественности физического мира.

Pецептурность проявляет себя не только в частных изысканиях средневековой мысли. Мыслители средневековья, склонные к синтетическим построениям, готовы всю подлунную уложить в непреложный рецептурный регламент.

«Ars Magna»-«Великое искусство» Раймонда Луллия (XIII-XIV в.) - пример вселенского рецепта [3].

Луллиевы круги исчерпывают, по замыслу их создателя, все субстанции и акциденции, все абсолютные и относительные предикаты мира. Вращение кругов по определенным правилам должно было дать правильные комбинации субстанций и предикатов - ответы на все случаи жизни.

Это первый «кибернетический робот», который, как задумано, мог все.

Рецептурным оказывается и искусство.

Разве Дантов «Ад», например, с его иерархией кругов и рвов (в пределах каждого круга) не предполагает рецептурно однозначную иерархию человеческих грехов?

Это выраженный в негативной форме (даны лишь запреты) величественный моральный рецeпт [4].

И лишь «ars moriendi» - «искусство умирания», в коем и выявляется с наибольшей силой средневековое "я" для бога - мистическое интимное действо - пребывает вне рецептурных приемов.

Христианская концепция мира как изделия (Лактанций, IV в.) предполагает законченность этого мира, его изготовленность. Любое действие - лишь комментирование мира, копирование образца. Священнодейственный характер рецепта помогает совершенствованию образца, но не выходу за его пределы.

Между тем строгие одежды средневекового мастера, напяленные на мага-чудодея, выглядят разностильно.

Канонический рецепт средневековья утрачивает однозначность. Разноречие магических действий. От образца - к образу.

На этом же, впрочем, пути замышляются действия в обход божественному предопределению, противу послушнической покорности.

Эти действия в обход - вопрошающие, изобретательские действия - внеположны узаконенному христианству. И все-таки в рамках христианства.

Одной ручной работы не достаточно. Нужно еще вмешательство природы - силы, стоящей выше человека. Но силу эту нужно еще упросить - втайне от других, от бога и даже... от самого себя.

Уговорить, убедить, влюбить в себя [5]. А это уже совсем не поступок послушника.

Это в некотором роде еретический акт, хотя и оформлен в подчеркнуто приличных терминах.

Заставить надчеловеческую силу полюбить средневекового homo faber'a - это значит превысить человеческие возможности, вступив в соперничество с богом, особенно усердно ему молясь.

Итак, магия есть второй - после мистики - враг рецепта.

Правда, магия не отменяет, а лишь преобразует рецептурное предписание.

Впрочем, магия и алхимия не тождественны. Но общая территория их взаимодействия есть.

Теперь же, вспомнив всё то, что говорилось об алхимии как парадоксально средневековом феномене, попробуем обнаружить взаимодействия официальной средневековой и алхимической рецептурности; превращения, коим оказались подвержены эти разнородные формы рецептов в результате этих взаимодействий.

Ведь и венок в честь девы Марии того послушника, полсотни раз отбивавшего поклоны, и смягчение целибата Франциска для рядовых меньших братьев - всё это выходы за пределы образца; окно в живую жизнь.

Алхимически-рецептурное прочтение иных сфер культурного средневековья - следствие взаимоотраженности друг в друге всех частей средневековой культуры.

Регулятивная роль алхимии в средневековом сознании - вещь бесспорная.

Свободное отношение к ритуальной стороне жизни легко уживается с догматическими предписаниями. Существование алхимии свидетельствует об этом: алхимические занятия, по букве христианства, кощунственны.

Вместе с тем особенности алхимического мышления способствуют скорее гармонии, нежели разладу.

Алхимия как гипертрофированный образ официального средневековья и способствует, и препятствует этому. Не потому ли «обалхимиченный» средневековый рецепт и воспринимается как буквальное руководство к действию, и обладает достоинствами разночтения?

Это свидетельство многослойности средневекового общества, функционально упорядоченной его организованности.

Рецепт-вещь и рецепт-молитва. Дело и Слово. Действие и священнодействие.

Алхимический рецепт в контексте этих оппозиций-посередине. Он - овеществленная молитва.

Сад, взращенный садовником на райской почве ежедневного молитвенного благочестия,

и Гефсиманский сад, цветущий от соков земных, оборачиваются в алхимическом рецепте садами Семирамиды, в реальных кущах которых реально живут реальные львы и драконы.

Зато корни деревьев этих садов погружены в бессолевые почвы, предназначенные для бесплодных алхимических селекций.

Но в алхимическом рецепте живет самостоятельной жизнью словесно-вещественный кентавр, внятно выражая действенно-деловой смысл молитвы и священнодейственный смысл ремесленных процедурно производству вещей.

Приобщение к авторитету соборности, а вместе с этим приобщением растворение во всеобщем субъекте - боге и только таким образом обретение глубочайшей субъективности есть подлинное чаяние мастера, делающего вещь.

Подлинное же чаяние послушника есть его собственная земная жизнь, им же осуществленная, но с помощью молитвы и внявшего ей бога. Вещь, созданная послушником, - это его праведная жизнь, достойная по смерти райского, блаженного и вечного продолжения.

Опять-таки приобщение к собору, но сначала словесным - молитвенным образом.

Алхимик - сам себе собор: оратор и оратай, демиург и творец.

Богоравный, индивидуально противостоит богу. Он же индивидуально с ним и сопоставлен.

Тогда и алхимическое золото, полученное в результате осуществления алхимического рецепта, не есть только воспроизведение природного золота-образца.

Оно самоценно и конкурентоспособно. Даже по отношению к своему создателю.

Изделие алхимика в пределе может быть отделено от него самого, как, впрочем, и сам алхимик, одновременно оперирующий вещественным словом и словесно оформленной вещью.

Но все эти возможности ещё предстоит разглядеть в алхимических рецептах.

Secrets de l’histoire naturelle (France, c. 1480-1485). [by Robinet Testard]

----------ПРИМЕЧАНИЯ-------------

[3] Возможно, проект вселенского рецепта Раймонда Луллия восходит к арабскому прототипу. Опосредованное влияние Аверроэса (XII в.) на замысел «Великого искусства» считают несомненным.

[4] «Божественная комедия» как рецепт - лишь одна из возможных, во многом обесцвеченных проекций живого произведения искусства на категориальную сетку средневекового мышления.

[5] «Застраховать от волшебства волшебством» (Манн, 1968, 1, с. 698).

.