И в гроб сходя

Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

...Что-то я в последнее время озаботилась судьбами русской литературы* (или это она - моей, растянув за углы свою спасительную ткань - батут, парус...).

Но, удерживаемая Державиным (и несмотря даже на нумизматику без продыха, а точнее - из-за неё, чтобы не задохнуться), я даже и ночью вчера думала и о нём, и о Пушкине, и о «судьбах русской литературы», и - в связи с темой тленья слова (убежит? - не убежит! - убежит!) - об обоих «памятниках» (державинском и пушкинском), и о «благословении» юного Пушкина «сходящим в гроб Державиным»...

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом**... Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...»

Единственная здесь правда - что в гроб сходя, потому что 8 (20) июля 1816 года Державин умер - написав за два дня до смерти свою «Реку времён»:

Река времён в своём стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остаётся

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрётся

И общей не уйдёт судьбы.

6 июля 1816

А всё остальное - желаемое за действительное (не со стороны Пушкина, конечно, а со стороны мифологии).

И оживился он уже при звуках голоса талантливого мальчика - как старая полковая лошадь при звуках трубы.

Трубы и лиры...

Что же до поэтических побегов от тленья, то на первый взгляд - да, он прав: уже не только Державина народ не читает, а и Пушкина знает лишь понаслышке.

И кажется - вот-вот «пожрётся» и вся русская литература...

Но на второй и третий... во-первых, мы же помним, что жрать и жертвовать, ложиться в труну и садиться на тризну - одно и то же.

А во-вторых и в-дальнейших - эти споры, раз попав на плодородную почву, уж никогда не умрут - прорастут аллюзиями-иллюзиями, проткут (прошьют) насквозь всю основу бытия и искусства своими растительными нитями, прозвучат сотнями лир и труб: вы думаете Отечества и дым нам сладок и приятен - это Грибоедов сказал? Нетушки... И Где стол был яств, там гроб стоит - это тоже Державин.

И «Глагол времён! металла звон!..» - от которого обзавидовался бы весь двадцатый век - это тоже он, Гавриил Романович.

А Дымятся серым дымом домы?

Ведь это же не пережить красоты, сжимающей сердце!..

А - оттуда же -

Ушёл олень на тундры мшисты,

И в логовище лёг медведь;

По сёлам нимфы голосисты

Престали в хороводах петь?..

Ведь просто взять и обрыдаться над этими «голосистыми нимфами»...

Тёплой осени дыханье,

Помавание дубов,

Тихое листов шептанье,

Восклицанье голосов

Мне, лежащему в долине,

Наводили сладкий сон.

Видел я себя стоящим

На высоком вдруг холму,

На плоды вдали глядящим,

На шумящу вблизь волну, -

И как будто в важном чине

Я носил на пле́чах холм.

Дальше: власти мне святые

Иго то велели несть,

Все венцы суля земные,

Титла, золото и честь.

«Нет! - восстав от сна глубока,

Я сказал им, - не хочу.

Не хочу моей свободы,

Совесть на мечты менять:

Гладки воды, коль погоды

Их не могут колебать.

Власть тогда моя высока,

Коль я власти не ищу».

Октябрь 1803

Г. Р. Державин. Свобода

Убежал, убежал Сашенька Пушкин от Державина - и оба убежали от тленья.

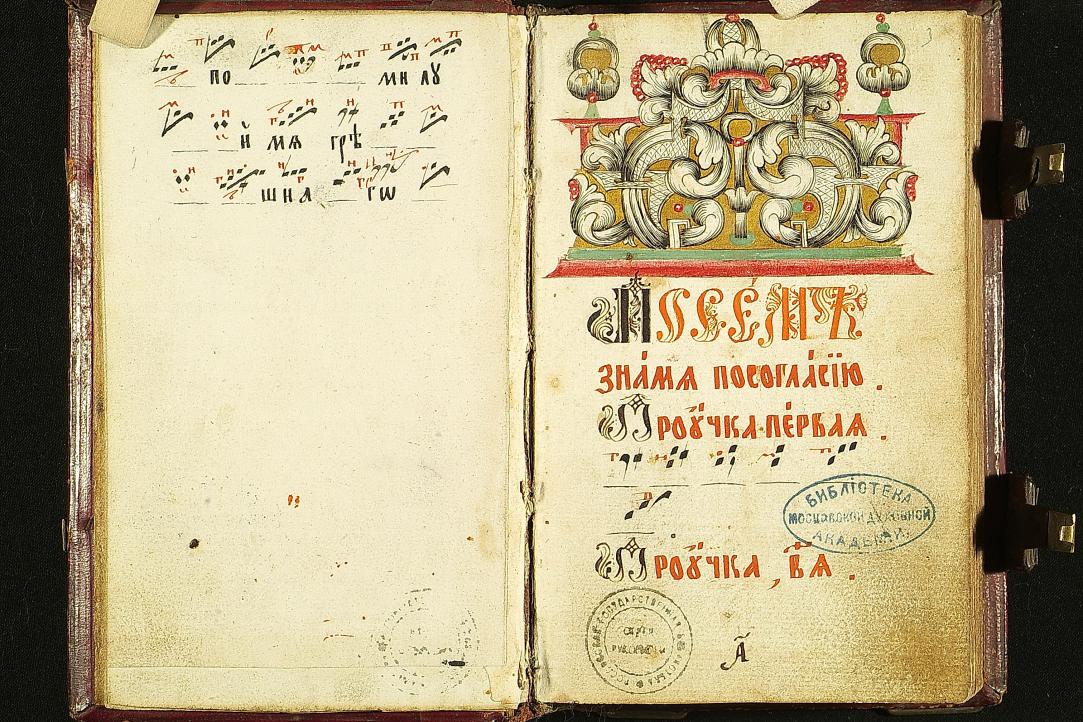

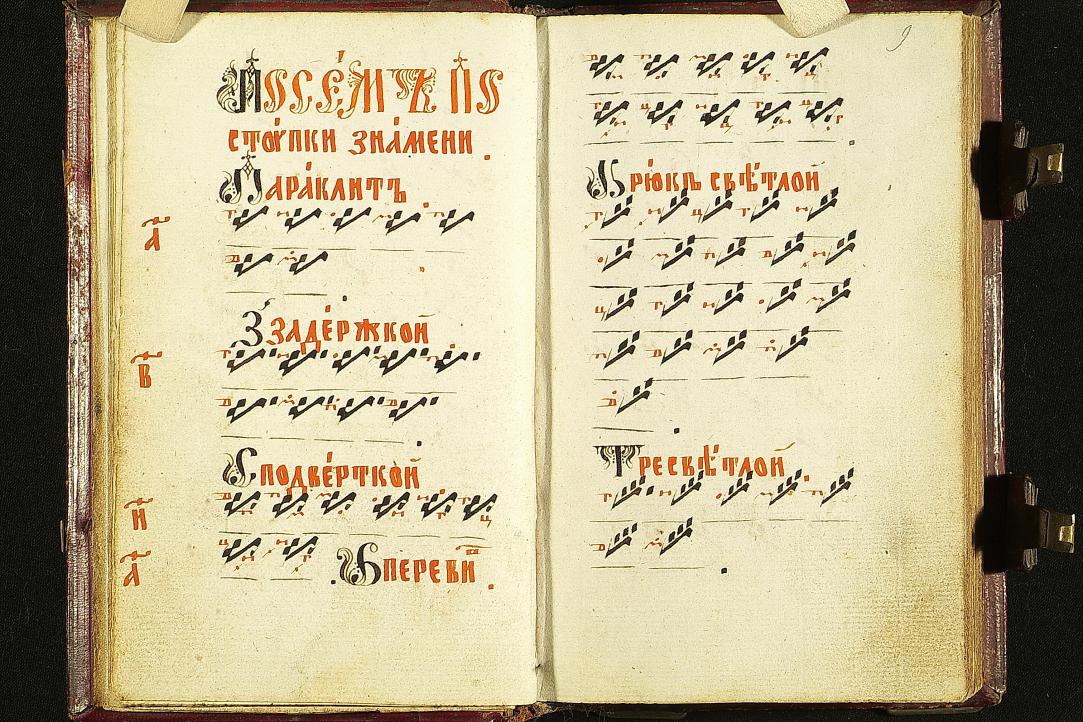

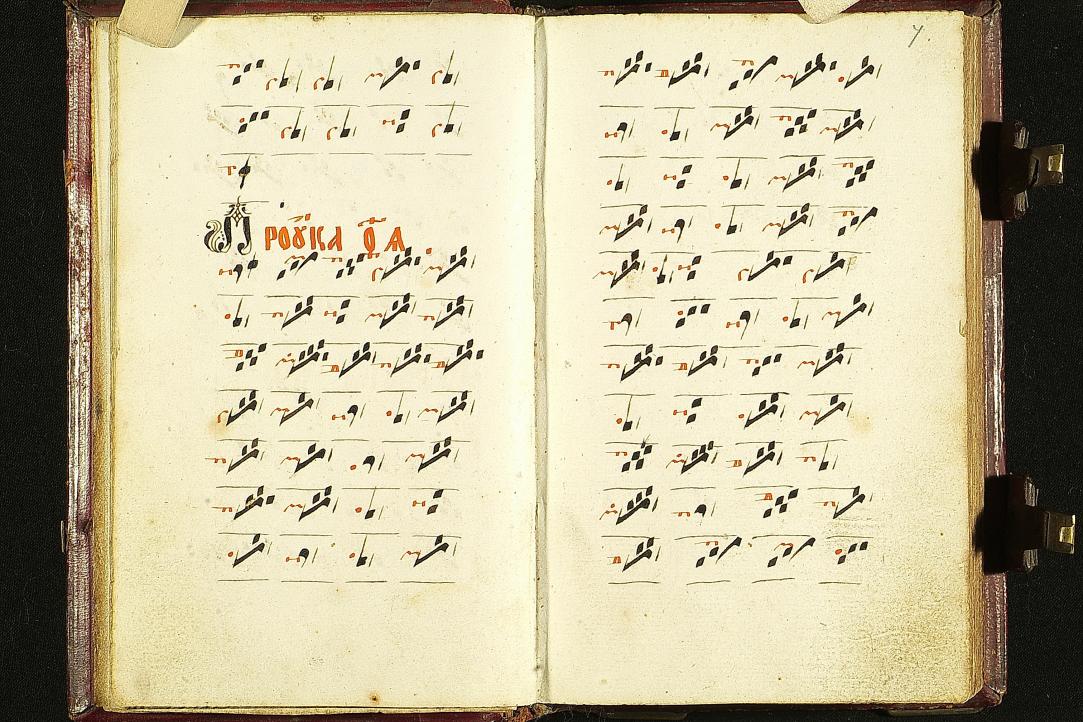

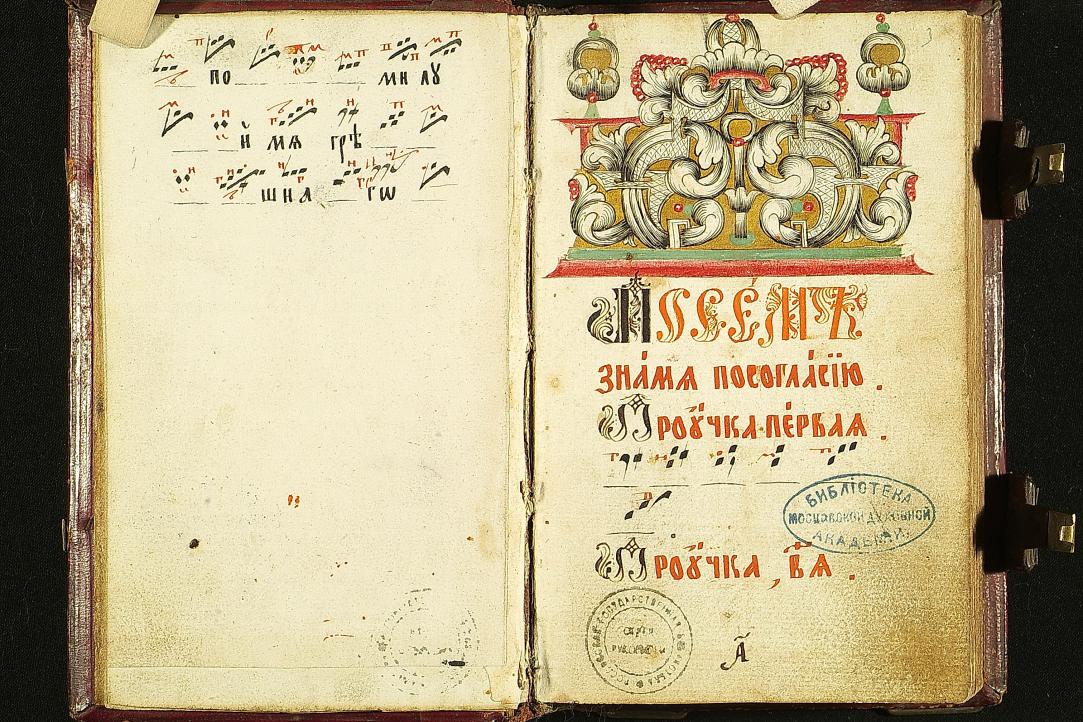

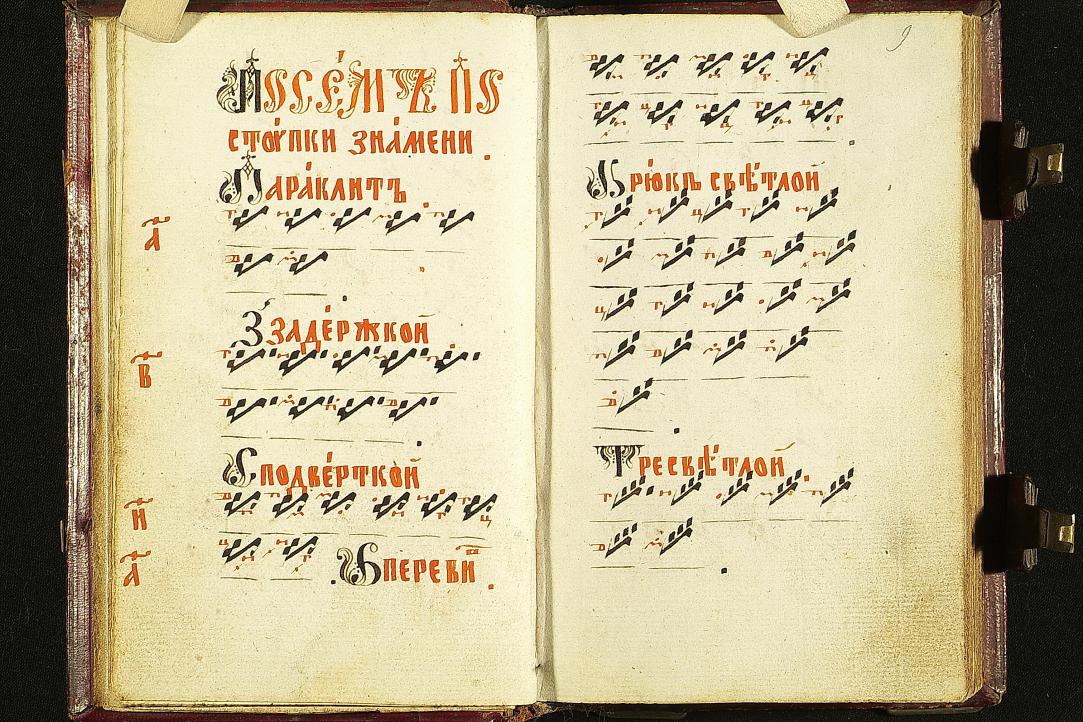

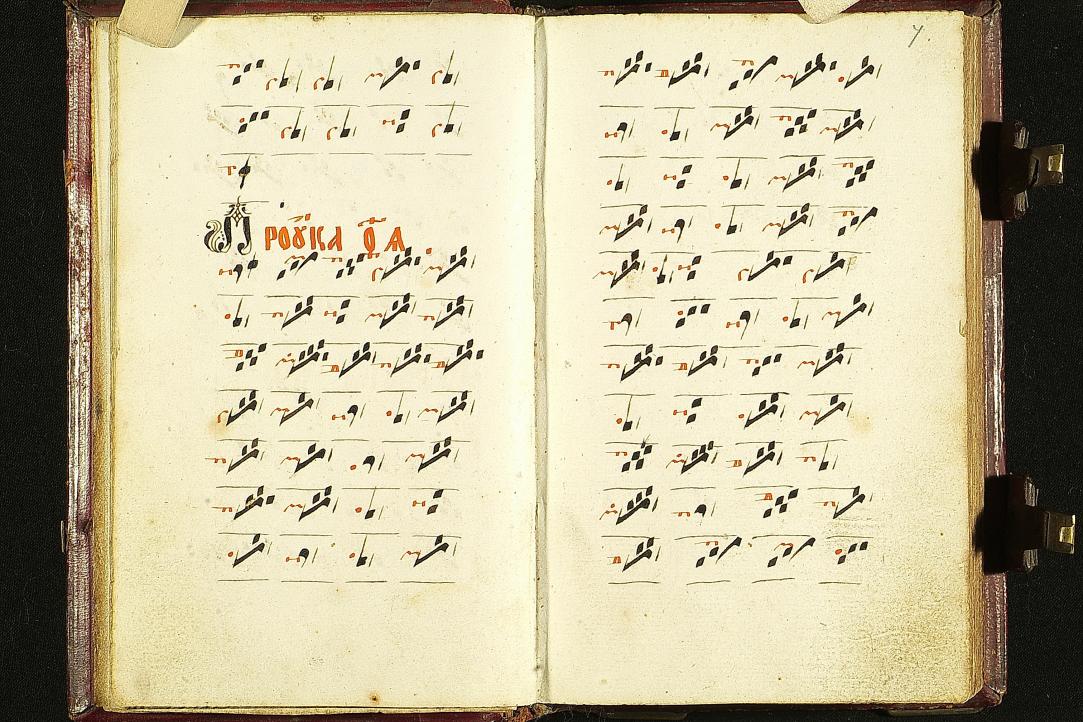

Улетим вслед за ними и мы - уцепившись за марлевые бинты-знамёна бессмертных текстов коготками-крючочками кириллицы, глаголицы, ивритицы, грузиницы, армяницы и прочего крюкового пения буквиц...

Взглянь, Апеллес! взглянь в небеса!

В сумрачном облаке там,

Видишь, какая из лент полоса,

Огненна ткань блещет очам,

Склонясь над твоею главою

Дугою!..

Азбука крюкового пения

И ещё тут - много...

* Здесь, здесь и ещё много где - а ведь ещё впереди обещанный рассказ об интимных отношениях всей нашей семьи с И. А. Гончаровым!..

** И было от чего забиться и зазвенеть, угу:

О, громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали;

Их смелым подвигам страшась, дивился мир;

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

Музыкальный киоск

Отсюда.

© Тамара Борисова

Если вы видите эту запись не на страницах моего журнала http://tamara-borisova.livejournal.com и без указания моего авторства - значит, текст уворован ботами-плагиаторами.

И, в гроб сходя, благословил.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

...Что-то я в последнее время озаботилась судьбами русской литературы* (или это она - моей, растянув за углы свою спасительную ткань - батут, парус...).

Но, удерживаемая Державиным (и несмотря даже на нумизматику без продыха, а точнее - из-за неё, чтобы не задохнуться), я даже и ночью вчера думала и о нём, и о Пушкине, и о «судьбах русской литературы», и - в связи с темой тленья слова (убежит? - не убежит! - убежит!) - об обоих «памятниках» (державинском и пушкинском), и о «благословении» юного Пушкина «сходящим в гроб Державиным»...

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом**... Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...»

Единственная здесь правда - что в гроб сходя, потому что 8 (20) июля 1816 года Державин умер - написав за два дня до смерти свою «Реку времён»:

Река времён в своём стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остаётся

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрётся

И общей не уйдёт судьбы.

6 июля 1816

А всё остальное - желаемое за действительное (не со стороны Пушкина, конечно, а со стороны мифологии).

И оживился он уже при звуках голоса талантливого мальчика - как старая полковая лошадь при звуках трубы.

Трубы и лиры...

Что же до поэтических побегов от тленья, то на первый взгляд - да, он прав: уже не только Державина народ не читает, а и Пушкина знает лишь понаслышке.

И кажется - вот-вот «пожрётся» и вся русская литература...

Но на второй и третий... во-первых, мы же помним, что жрать и жертвовать, ложиться в труну и садиться на тризну - одно и то же.

А во-вторых и в-дальнейших - эти споры, раз попав на плодородную почву, уж никогда не умрут - прорастут аллюзиями-иллюзиями, проткут (прошьют) насквозь всю основу бытия и искусства своими растительными нитями, прозвучат сотнями лир и труб: вы думаете Отечества и дым нам сладок и приятен - это Грибоедов сказал? Нетушки... И Где стол был яств, там гроб стоит - это тоже Державин.

И «Глагол времён! металла звон!..» - от которого обзавидовался бы весь двадцатый век - это тоже он, Гавриил Романович.

А Дымятся серым дымом домы?

Ведь это же не пережить красоты, сжимающей сердце!..

А - оттуда же -

Ушёл олень на тундры мшисты,

И в логовище лёг медведь;

По сёлам нимфы голосисты

Престали в хороводах петь?..

Ведь просто взять и обрыдаться над этими «голосистыми нимфами»...

Тёплой осени дыханье,

Помавание дубов,

Тихое листов шептанье,

Восклицанье голосов

Мне, лежащему в долине,

Наводили сладкий сон.

Видел я себя стоящим

На высоком вдруг холму,

На плоды вдали глядящим,

На шумящу вблизь волну, -

И как будто в важном чине

Я носил на пле́чах холм.

Дальше: власти мне святые

Иго то велели несть,

Все венцы суля земные,

Титла, золото и честь.

«Нет! - восстав от сна глубока,

Я сказал им, - не хочу.

Не хочу моей свободы,

Совесть на мечты менять:

Гладки воды, коль погоды

Их не могут колебать.

Власть тогда моя высока,

Коль я власти не ищу».

Октябрь 1803

Г. Р. Державин. Свобода

Убежал, убежал Сашенька Пушкин от Державина - и оба убежали от тленья.

Улетим вслед за ними и мы - уцепившись за марлевые бинты-знамёна бессмертных текстов коготками-крючочками кириллицы, глаголицы, ивритицы, грузиницы, армяницы и прочего крюкового пения буквиц...

Взглянь, Апеллес! взглянь в небеса!

В сумрачном облаке там,

Видишь, какая из лент полоса,

Огненна ткань блещет очам,

Склонясь над твоею главою

Дугою!..

Азбука крюкового пения

И ещё тут - много...

* Здесь, здесь и ещё много где - а ведь ещё впереди обещанный рассказ об интимных отношениях всей нашей семьи с И. А. Гончаровым!..

** И было от чего забиться и зазвенеть, угу:

О, громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали;

Их смелым подвигам страшась, дивился мир;

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

Музыкальный киоск

Отсюда.

© Тамара Борисова

Если вы видите эту запись не на страницах моего журнала http://tamara-borisova.livejournal.com и без указания моего авторства - значит, текст уворован ботами-плагиаторами.