Лингвистические аргументы норманизма.

Норманистская трактовка древнейшей истории Руси, по сути, по своему происхождению, является полностью выдуманной, фантастической историей и напрямую восходит к феномену фальшивых историй (распространённому в Швеции и ряде других государств Западной Европы в 16-18 веках) в рамках которых некоторым государствам приписывались выдуманные исторические деятели, события, а также заимствовались личности и факты из историй других народов (от древних греков и скифов, и до русских) то есть создавалась полностью вымышленная история, но всё это утверждалось в качестве официальной версии указами королей.

Подробней о теме выдуманных историй Швеции, и о том, каким образом с ними связан норманизм, смотрите эти материалы Л.П.Грот:

Как родился политический миф норманизма?

Чем опасен политический миф норманизма?

Происхождение Руси в вымыслах и домыслах

Готицизм, или оборотная сторона гуманизма

Рекомендуем также и другие тексты этого замечательного автора, очень подробно и убедительно раскрывающие полностью ненаучную природу норманизма.

Однако представители этого учения при навязывании его в качестве истинной, по-настоящему научной (или "единственной настоящей научной") версии часто апеллируют к так называемым "данным лингвистики". Эти аргументы, сводятся к тому, что у русских, якобы присутствует большое количество слов, заимствованных у скандинавов.

Особняком среди этих заимствований, по их версии, стоит самоназвание русских, а равно и название нашей страны, якобы воспринятое славянами через финно-угров из скандинавской формы, обозначавшей понятие "грести", через посредничество местности Рослаген (на самом деле, впервые упоминавшейся в 1493 году, а на 9-ый век, видимо, не существовавшей чисто физически) от которой, якобы финно-угорские народы примыкающие к Балтийскому морю, стали называть всех шведов, что, якобы, и заимствовали славяне, а позже приняли в качестве самоназвания. Помимо полного отсутствия подтверждения этой гипотезы в источниках, а также явной проблемы с Рослагеном, упоминающимся впервые, лишь, в конце 15-го века, а скорее всего и вовсе не существовавшем в момент основания Руси физически (он находился ниже уровня моря), в этой версии есть и много чисто лингвистических натяжек, по существу полностью исключающих её истинность. Но этот вопрос обсуждался уже неоднократно.

Ещё одной областью "заимствований" являются некоторые современные имена, распространённые у русских, типа Олег, Ольга, Игорь (иногда также Всеволод и Ярослав, и даже Владимир и Святослав, в совсем уж экстремальных случаях норманизма), а также имена послов из договоров Олега и Игоря с Византией. Однако, и в этой области не всё однозначно. Но это также отдельная тема, которая обсуждалась очень много раз, сейчас мы подробно на ней останавливаться не будем.

Я же хочу обратиться к другому аспекту этих лингвистических аргументов. К словам обычной, корневой русской (или древнерусской) лексики, якобы, восходящим к скандинавским словам-источникам. Норманисты очень любили порассуждать на эту тему с самого момента проникновения их теории в Россию. И отцы основатели норманизма, переписывавшие (иногда буквально) основные постулаты упоминавшихся выше шведских фантазий в свои работы (типа Байера, Миллера и прочих), и более поздние "классики" норманизма из 19-ого века, развившие это учение уже на российской почве, типа Ключевского, Карамзина, Погодина, Куника, Минца и прочих - охотно обращались к теме так называемых заимствований в русский язык из скандинавского языка. Причём первоначально, у некоторых авторов перечни этих слов были поистине огромными - читая их глаза лезут на лоб! Что они только не перечисляли в качестве таких "заимствований". В эти перечни не стеснялись вносить всё подряд! Десятки и десятки слов, часто очень распространённых, заявлялись в качестве "имеющих скандинавское происхождение".

Затем по мере развития, собственно, лингвистической науки, из списка этих "заимствований у скандинавов" выпала львиная доля примеров. В том числе, такие слова, как ладья (на самом деле, имеет праславянское происхождение и является заимствованием от славян к скандинавам), князь (является древним общеславянским заимствованием из древнего германского, о причинах заимствования смотрите здесь: Русские титулы власти, или правил ли нами когда-нибудь кунингаз?), топор (является примером обратного заимствования от славян к скандинавам, таким словом у них называется вид боевых топоров), суд (является исконным славянским, древним индо-европейским по происхождению словом) и т.д. и т.п. И вообще запал по поводу этих самых "заимствований" резко снизился - ибо выяснилось, что на самом деле, слов, которые сколько-нибудь достоверно можно попробовать отнести к скандинавским заимствованиям в русском языке наберётся буквально горсточка. Не более пары десятков примеров. Что на фоне, например, широко известных 10 процентов слов, заимствованных из датского и норвежского в английский язык является просто мизером.

Однако на справедливые указания критиков норманистской трактовки, на это явное несовпадение, расходящееся с досужими норманистскими рассказами о конунгах, массовых нападениях, основаниях крепостей, переселенцах, купцах, державших здесь всю торговлю в руках, об основании династии и о захвате местных жителей в рабство, а также прочем в таком же духе - с реальностью (там, где это действительно имело место - в Англии, это всё оставило очень заметный след в языке) норманисты тем не менее пытаются и сейчас отвечать в том смысле, что таких слов всё равно достаточно и они, мол, важные.

Для примера рассмотрим цитату из наиболее известного норманиста современности Л.С.Клейна (Лев Клейн отвечает на критику антинорманистов):

11.Как получается, что шведский язык у нас исчез - никаких следов? (Сахаров).

Неверно, следы есть. Скандинавских слов мало, но ими названы самые важные государственные понятия: гридь (воин), витязь (герой), стяг, вервь (община), вира (штраф), кнут, стул (седалище для знатного человека), тиун (приказчик), ябетьник (чиновник), также понятия мореплавания (шнека, якорь) и торговли (ларь, ящик, скот, сельдь). А вот почему норманны быстро ославянились, тому может быть много причин (например, численное соотношение мужчин и женщин в обоих этносах в Гардарике), и есть параллель: так же быстро офранцузились норманны в Нормандии. Вильгельм Завоеватель прибыл в Англию уже французом. Да и в Англии ее север, захваченный данами, быстро забыл датскую речь.

И что же мы видим в данной цитате? Лев Самуилович сваливает в кучу совсем разные примеры, в том числе и очень спорные, и даже откровенно ложные, пытаясь произвести этим определённое впечатление, которое хочет вызвать у читателя - попросту, говоря, манипулирует! И я думаю, он делает это совершенно осознанно.

Итак, давайте по порядку:

Слово гридь, действительно, по одной из версий имеет скандинавскую этимологию. Оно встречается в некоторых старинных скандинавских текстах. Однако, Я. К. Грот возводит его к ирландскому grid - "дом, двор". А гриди дает в значение "дворни", "дворовых людей". Слово это известно во многих языках той поры. Не только в скандинавских, и таким образом, оно может быть просто частью общего для северных народов той эпохи, словаря, обозначавшего присущие им всем явления. Типа того как в новое время появился словарь общих для многих языков Европы, но разных по происхождению слов, для военных и политических реалий, имевших место и у русских, и у поляков, и у венгров, и немцев, и у французов с англичанами, типа: адмирал, генерал, канонир, штурм, сабля, гусар, казак, ура!, гренадер, мушкет, шанец, редут, сенат, консул, император, карабин, пистолет и т.д. Слово гридь - может быть частью подобного древнего северо-европейского словаря, происходящим из кельтских языков, и могло попасть к нам вместе с переселенцами с Балтики, пользовавшимися им наряду со своими соседями. В русских текстах гридница - это часть княжеской резиденции, или дворца - терема, в которой пребывает прислуга и охрана. Таким образом, скандинавская этимология этого слова далеко не так однозначна, чтобы об этом столь сильно заявлять.

Слово витязь - является общеславянским, из не славянских языков, наиболее близкую форму имеет в прусском языке: viting и обозначает там знатного воина благородного происхождения. Как, в прочем и у нас. Сомнительность идеи что слово витязь происходит от скандинавского "викинг" признают даже многие норманисты. Помимо того, что в этих словах присутствуют неправильные, не совпадающие друг с другом звуки, тождественность этих слов оспаривается прежде всего тем, что у них совершенно разная семантика. Викинг - это пират, морской разбойник, это слово никогда и нигде (кроме текстов в жанре современного романтического мифотворчества) в оригинальных текстах не несло положительной нагрузки. И это прямо противоположно значению прусского и русского слов - где оно означает не маргинала и разбойника, а представителя благородной знати. Это, скорее, наш аналог западного слова "рыцарь". Таким образом - этот пример Льва Самуиловича также не столь однозначен, как он притворяется.

Скандинавская версия происхождения слова стяг, несмотря на то, что вслед за Фасмером этимологические словари действительно приводят её, является странной. По причине существования исконно-славянского *stěgъ : сербохорв. сти̏jег "знамя". Те, кто говорят о скандинавском происхождении нашего стяга настаивают, что эти слова "следует различать" но убедительных доказательств что так "следует" делать не приводят. Наше стяг и сербохорватское сти̏jег (в двух родственных языках) слишком явно близки чтобы это игнорировать. А вот созвучие со скандинавскими формами (кстати не такими уж и близкими) может быть обычным созвучием. Примеров очень удивительных созвучий можно привести огромное количество.

Слово стул. Впервые письменно зафиксировано во времена Ивана Грозного. Действительно - одной из версий, словари приводят заимствование из скандинавского stoґll, ещё одна версия связывает его с нижненемецким stuhl. Но некоторыми предлагается и ещё одна версия для этого слова: Переглас, вокализм о, к стлать, стелю, как брать, беру: б о р, плести, плету: плот и т. п. (MEW. 320. Вовдрак, SIGr. 1, 171. Уленбек и другие). Таким образом и нижненемецкое может быть заимствованием из славянского. Аналогичным образом, кстати, рассматривается и происхождение слова стол: из формы, связанной чередованием гласных со steljo, stьlati. Таким образом, как стул, так и стол изначально могли означать что-то типа "подстилки" и имеют чисто славянскую природу. Снова слишком спорный пример!

Далее - интересный пример кнут. В скандинавских языках нет такого слова с соответствующим значением. Но лингвисты с 19-ого века пытаются выводить его от похожих скандинавских форм, имеющих значение "узел, нарост", мол "изначально" это слово означало "узловатый". Не очень уверенная логика. Далеко не все кнуты имеют узлы на рабочей части. Так что, возможно это слово вообще никак не связано со скандинавами. Но даже если и связано - то скорее какой-то метафорической дорогой. Как в русском слове "сарай" которое происходит от тюркского слова, означающего "дворец". Или, как в примере, когда со времён перестройки дачу иногда именуют португальским фазенда ("поместье"), насмотревшись сериала про рабовладельческую Бразилию. Интересно также, каким это образом, кнут можно отнести к "самым важным государственным понятиям", а именно по такой категории это слово проходит у Л.С.Клейна. Кнут - это всего лишь приспособление, используемое при управлении домашними животными. Уж не как символ ли власти завоевателей-скандинавов по отношению к покорённым славянам и финно-уграм пытается продемонстрировать нам это слово Клейн? Но дело в том, что никаких сведений о том, что кнуты использовались в древности по отношению к мирному населению (а тем более в бою) неизвестно. Колодки да, казни, отрубание конечностей, ямы, денежные штрафы. Позже - также розги. Но кнут - это сельскохозяйственный инвентарь. И лишь относительно недавно он приобретает метафорический смысл "инструмента силового воздействия со стороны власти". Рассматривать его как символ государства вошло в обиход намного позже - во времена, когда появилось выражение "кнут и пряник". Также - образ кнута встречался, например, в советских карикатурах, изображавших угнетение народов третьего мира западными колонизаторами. Они частенько охаживали несчастных негров и азиатов кнутами на этих картинках! Ещё помню иллюстрации (из советских же учебников) процесса строительства пирамид в Египте - там несчастных людей волокших голыми руками огромные камни тоже били кнутами. И это тоже просто клише из недавнего времени, степень историчности всего этого оставим за рамками текста. По сути - подставлять этот слой культуры, связывающий кнут с властью - из совершенно другой эпохи к реалиям раннего средневековья (что явно пытается делать Клейн) - есть самая настоящая подмена, передёргивание.

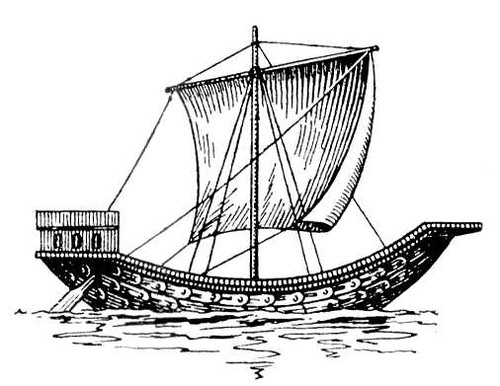

Далее - якорь. Слово восходит к латыни и к греческому. Скандинавские слова (а также соответствующие слова из других европейских языков) - есть заимствования из средиземноморских языков. Современные словари заявляют, что русское слово является заимствованием из скандинавской формы, восходящей, в свою очередь к античной. Но на самом деле - подобные слова имелись во многих северных европейских языках, в том числе и бытовавших в районе Балтики. Каких-то убедительных доводов, что мы его почерпнули именно у скандинавов - я не видел. Хотя так принято повторять При этом, что касается морских терминов - есть интересный момент. В русском языке очень большое их число имеет чисто славянское происхождения. И это даже несмотря на всем известное строительство флота Петром Первым с привлечением западно-европейского опыта, и, соответственно, терминологии. Это и палуба, и нос, и корма, и судно, и лодка, и сама ладья, и т.д. и т.п. И более того - у тех же скандинавов, как уже упоминалось, есть морские заимствования у нас. Например, такие слова как лодка и ладья! Так что - здесь тоже всё не очень однозначно.

Следующее слово: скот. Оно просто никем не рассматривается как заимствованное у скандинавов. Здесь Клейн прямо обманывает! По одной из версий, скот действительно имеет германскую этимологию, но даже в соответствие с ней - не скандинавскую, а готскую, восточно-германскую. По другой же версии - наоборот, это именно германцы его заимствовали у славян, а ещё по одной - через славянское посредничество получили из третьего языка. В этом его примере - полное несоответствие.

И что же мы имеем в итоге - примерно половина (и без того не очень обширного перечня) который Клейн приводит как важные государственные слова, заимствованные у скандинавов - либо точно не являются таковыми, либо вызывают сомнения. И я не думаю, что Клейн этого не знает. Я готов предположить, что он прямо и намеренно вводит в заблуждение, стремясь просто вызвать у неискушённых и невнимательных читателей "нужное" впечатление.

При этом, да - остаются несколько слов, которые действительно более-менее надёжно определяются как заимствование из скандинавских. Это и ящик, и ябеда, и сельдь, и шнека (сейчас не используется) и т.д. Но ровно ничего удивительного в этом нет. Это совершенно обычный и естественный процесс, который происходит во всех случаях, если какие-то народы контактируют друг с другом. Русь безусловно находилась в тесном общении со скандинавами и на Балтике, и уже живя в Восточной Европе. И в раннем средневековье, и позже. И разумеется - это не могло не привести к взаимным заимствованиям лексики. Но подобных примеров - буквально несколько. И разумеется - ни о каких "особых отношениях" между скандинавами, славянами и финно-уграми, в которых нас пытаются убедить норманисты они не свидетельствуют. Просто не могут ни о чём таком свидетельствовать. При этом, заимствования имеются у нас и в обратную сторону. И перечень скандинавских заимствований у славян - достаточно обширен. Мы коснулись его вскользь, и это отдельная тема. Но можно лишь отметить, что у скандинавов известно довольно много слов, почерпнутых от славян. Уже упоминавшаяся lodga - "ладья" (есть и сама "лодья"), torg - "площадь", pitschafl - "печать" (имеет славянскую этимологию от печь, запекаться, изначально означало отметину раскалённым предметом) и т.д.

Так же следует отметить, что в этой же, приведённой выше цитате - Лев Самуилович прямо лжёт насчёт Англии. Как уже упоминалось, в английском языке слой скандинавских заимствований представляет собой 10 процентов от общего словаря! И это, на самом деле, широко известно! И это просто не сопоставимо с несколькими нашими словами. Вот где действительно были все эти "особые взаимоотношения" со скандинавами, которые норманисты описывают, опираясь на своё воображение у нас на Руси. Да и про Нормандию он не договаривает. Она до сих пор изобилует явно скандинавскими топонимами. В то время, как в России несмотря на довольно регулярно предпринимаемые норманистами попытки отыскать скандинавские топонимы - ничего убедительно скандинавского нет. Только очень спорные, или откровенно натянутые примеры. Настоящих достоверных и явных примеров - просто нет. Ни в источниках, ни на современной карте России! И это тоже серьёзное несоответствие норманистских трактовок и реальности! Но это отдельная тема, которая тоже подымалась не раз.

Всё это связанно, на самом деле, с тем, что норманизм, как это уже указывалось выше - по своему происхождению является полностью вымышленным. Основанным на совершенно голословных сочинениях 17-18 веков, взятых их авторами, целиком и полностью, из их собственного воображения. Норманизм прямо, вплоть до формулировок, восходит к этим фантазийным сочинениям. Именно поэтому у норманистов нет никаких настоящих фактов, и ничего в их построениях не сходится с реальностью. В том числе и в области лингвистики. Все их теории и построения - это чистые выдумки и фантомы. Воздушные замки, которые силой, или обманом навязывались и выдавались за настоящую науку.

Надеюсь, вам понравился этот мой небольшой разбор. С удовольствием прочитал бы ваши отзывы, мысли, вопросы и дополнения.