Упрощенный миномет из Красноярска. Часть 3

Это третья часть исследования про производство уникальных упрощенных минометов в годы войны.

Производство

Итак, еще ни разу не испытанный упрощенный миномет было решено запускать в производство на заводе №4 ("Красмаш").

Параллельно с подготовкой к массовому производству, в Красноярске был изготовлен самый первый опытный образец миномета. Однако именно тут, этот первый образец стрелять отказался! Конструкция все-таки оказалась сыроватой...

Сегодня уже трудно определенно сказать, какое впечатление это событие произвело в душах людей, причастных к рождению этого нового оружия. На упрощенный миномет было поставлено очень многое, особенно директором завода Яковом Шифриным. Его в этом рискованном проекте поддерживал Народный комиссар и министр вооружения СССР Д. Ф. Устинов. Был ли это гром среди ясного неба, летели ли в Москву встревоженные телеграммы? Или все было решено без особого шума, опять таки, на свой страх и риск?

Из книги бывшего директора "Красмаша" Б.А. Хазанова "Подвиг одного завода", который в 1942 году сменил на этом посту Шифрина:

А вот какой случай вспоминает Н. Ф. Куприянов, работавший в первые годы войны в конструкторском бюро:

- К изготовлению оружия завод приступил по конструкторской документации, не прошедшей конструкторскую доработку, и при натурных испытаниях оказалось, что не работает ударный механизм, при помощи которого должен производиться выстрел (речь идет об ударном механизме миномета. - Б. X.). Мне было поручено срочно приступить к разработке новой конструкции ударного механизма с таким расчетом, чтобы он разместился в положенном ему месте без дополнительной доработки этого места. Пришлось день и ночь сидеть за чертежами, перебирать десятки вариантов, пока не был найден тот, единственный. Наконец рабочие чертежи пошли в производство. Цеха-изготовители, понимая важность полученного задания, оперативно изготовили детали ударного механизма, произвели его сборку. Я, как конструктор-разработчик, принимал самое непосредственное участие в этой работе и во всех испытаниях. По результатам испытаний срочно внес уточнения в конструкторскую документацию, а затем в цехах были произведены необходимые доработки и снова прошли испытания. Они дали положительные результаты. Вся экспериментальная отработка прошла успешно, и завод приступил к изготовлению новых ударных механизмов, сдаче и отправке оружия на фронт.

Такие факты были в то время неединичными. Позже подобные вопросы решались значительно легче.

Николай Федорович Куприянов, конструктор.

Позже, начальник опытно-экспериментального цеха

Для того чтобы понять, что именно "не стреляло", приведу чертеж этого узла миномета. Правда, это разрез предыдущей модели полкового 120 мм миномета - ПМ-38. Оригинального чертежа упрощенного миномета ПМ-41 мне обнаружить не удалось.

Однако нужно понимать, что красноярский миномет хотя и был "упрощенным", но не был примитивным. Он так же имел два режима стрельбы, как и базовая модель. А значит и сложный двухрежимный казенник, который поначалу и отказывался накалывать капсюль мины. Из приведенной выше цитаты следует, что проблему удалось решить на месте, в Красноярске, в заводском Конструкторском Бюро. Не потребовалось привлекать даже силы главного конструктора миномета Шавырина, который в это время работал над новыми конструкциями в совсем другом городе, в специальном минометном НИИ. Сейчас трудно сказать, ставили ли его вообще в известность обо всем этом. Шла война, люди рисковали не только на передовой, но и за чертежными досками, и за директорскими столами.

Интересно, что в одной из публикаций утверждается, что по миномет имел внутризаводское обозначение "ШВ". Ш - Шавырина, а "буква "В" в названии оружия означала завод имени Ворошилова".

Итак, победа. Новый миномет стреляет. Тут же разворачивается его серийное производство. Напомню, что на Красмаш прибыли сразу несколько эвакуированных заводов вместе с их рабочими. Они были, в частности из ленинградского "Арсенала", а так же с завода имени К. Е. Ворошилова из г. Коломны. Последний так же иногда именуется как Бочмановский завод, так как он до эвакуации находился рядом с селом Бочманово. В материалах о том периоде я обнаружил две разные версии о том, рабочие какого из заводов сыграли ключевую роль в налаживании производства упрощенных минометов. В публикации в "Красноярском Рабочем" ИЗ КОЛОМНЫ - В КРАСНОЯРСК говорится, что это были заводчане из г. Коломны. Это справедливо, но только отчасти.

Дело в том, что из Коломны действительно был переведен вместе с его рабочими и директор завода Яков Шифрин. В Красноярске он стал директором объединенного завода №4 (сейчас "Красмаш"). Если бы не его личная решимость, не видать армии упрощенного миномета. Но помимо директора есть еще рабочие, запускавшие производство в минометном цехе. А вот они были все-таки ленинградцами, опытными рабочими-"минометчиками", ранее производившие ПМ-38 на заводе "Арсенал". Из книги Б.А. Хазанова:

Установили дополнительное оборудование, в том числе слесарные верстаки с ящиками для инструмента, два сверловочных станка, наждачное точило, оборудовали еще два электросварочных поста, - говорил М. П. Деев. - Бригада слесарей-сборщиков была небольшой, но каждый работник был, что называется, на вес золота. Тон задавали ленинградцы Николаев, Рябинин, Уткин, Кирсанов, Богданов, Иванов, Тимофеев, Рохкин, братья Алексей и Александр Зиновьевы, их отец. Жаль, запамятовал его имя и отчество, знаю только, что работал он маляром. В наш коллектив хорошо вписались сибиряки - «дядя Саша» Солдатов, который работал на шабровке контрольных площадок, и совсем еще пацанята Петя Лукин и Вася Иванов. Они быстро освоили производство и трудились наравне со взрослыми.

И вот наступило время, когда с механического цеха стали поступать к нам детали на сборку минометов. Мы к этому уже были готовы: технологию сборки откорректировали, слесарей расставили по своим местам, где можно, создали бригады.

Действительно, выпуск минометов начался без особых сбоев. Начальник минометного производства Г. И. Старцев четко координировал работу механических и сборочного цехов. В последующие месяцы производство этого оружия увеличивалось. Но вот закавыка. Минометы принимались только ОТК завода. Военный представитель от окончательной приемки отказался. Вот что значит начинать серийное производство без опытных образцов. Переговоры шли на самом высоком уровне, а дело не сдвигалось с места. Количество выпущенной продукции росло, но на фронт она, увы, не отправлялась.

Читатель спросит: как это, не отправлялась? Для чего тогда были все эти бессонные ночи, вытягивание жил, штурмовщина? Разве выиграна война, а немец не готовит новое наступление? Однако тут сработало нечто непреодолимое. А именно то, что всякое оружие, как я писал во второй части, должно пройти Государственные испытания. До этого момента ничто, с точки зрения военных, не может вообще считаться оружием. Его государственная закупка у заводов невозможна. Вы можете эксперементировать внутри завода, использовать сырые чертежи, лихорадочно править их в последний момент. Даже это для вас уже весьма рискованно, завод-то тоже государственный. Война, а вы тратите ресурсы на какую-то химеру. Но когда речь заходит о государственных закупках, в ход вступают совсем другие механизмы. Покупать вашу продукцию без официальной постановки на вооружение никто не будет.

В общем, производство продолжалось и даже наращивалось, но продукция на фронт не уходила. Минометы просто сотнями складировали прямо на улице на заводском дворе. В книге "Красноярск - Берлин. 1941 - 1945 гг." указывается что в 1941 году с завода на фронт успели отправить количество 233 миномета. По вышеописанной причине я думаю что это не так, скорее всего речь идет о фактически произведенной, но не отгруженной продукции. Однако чтобы это точнее понять, нужна точная дата принятия ПМ-41 на вооружение. А ее у меня пока нет.

Тут обращаю ваше внимание на важнейший психологический момент. Это была суровая зима 1941-42 года. Тогдашние крепкие красноярские морозы до 40 градусов не преувеличение: до постройки Красноярской ГЭС климат у нас зимой был именно таким. Инфраструктура ни завода, ни города в целом не была, да и не могла быть готова к приему десятков тысяч эвакуированных рабочих, которые прибывали вместе с семьями. Зимой людей не было куда селить, нечем кормить! А еще их нужно было лечить, детям учиться и так далее... Срочно строились бараки для семей рабочих, при том что и станки-то ставить было тоже еще некуда. Любое производство, столкнувшись с такой нагрузкой на инфраструктуру не могло не рухнуть: производить-то заводу надо было не только средней сложности минометы, но и, к примеру, сложнейшие автоматические зенитные пушки, огромные тяжелые орудия и многое, много другое.

Однако, вместо этого, производство на нашем, и одновременно на многих тысячах заводов по всей стране только росло! Да, это было результатом грамотного планирования и руководства. Но оно бы само по себе дало не много, если бы не истинная, искренняя САМООТДАЧА всех рабочих, конструкторов, и даже их семей. Допустим, ты пришел в ночью в барак с работы совершенно выдохшийся, а тебя встречает всклокоченная жена, которая не видела тебя уже трое суток, непонимающая куда она попала и зачем все это. А еще если твои дети ноют и просят кушать, то на следующее утро ты работать как следует не сможешь. Самоотвержено вели себя все. Советский тыл, советские люди проявили себя с какой-то невероятно мощной стороны, загадка которой до сих пор не разгадана.

Однако можно было вытерпеть все: холод в цехах, разносы начальства, нервы из-за срыва плана, и даже неустроенные и недокормленные семьи, если только в твоей работе есть СМЫСЛ. Это и было самое главное. Если сделанный миномет бьет по врагу - значит ты все сделал правильно, у тебя восполняется энергия для того чтобы выдержать весь этот сумасшедший темп. Что касается бытовых условий, то нужно отдать должное тогдашнему руководству и завода, и городским властям: довольно быстро быт выправлялся. В это вкладывалось тоже множество ресурсов, отрываемых, собственно, у производства.

Сложность с упрощенными минометами была в том, что пока они не шли на фронт, все понимали что работают в каком то смысле впустую. Из каких резервов люди брали энергию, видя что продукция не отгружается, составляет еще одну загадку того времени.

Однако, и это последнее препятствие удалось вскоре преодолеть. Снова из книги Б.А. Хазанова:

Тогда было решено провести испытание минометов на месте. М. П. Деев рассказывал об этом так:

- Мне приказали подготовить один миномет для контрольных испытаний. Подготовка шла в присутствии военного представителя и работников ОТК. Была создана комиссия, в которую вошли директор завода, его помощник по качеству, главный инженер, главный конструктор и его заместитель, представители партийных и советских органов. Поскольку полигона при заводе не было, выехали в тайгу, километров за десять, оборудовали там площадку для опорной плиты и приступили к испытанию. И вот сделан первый выстрел, за ним второй, третий. Словом, все прошло отлично. Срочно оформили документы, в которых были зафиксированы результаты испытаний, и вместе с образцом отправили самолетом в Москву на государственные испытания. Москва подтвердила наши выводы. Было дано указание о немедленной отправке минометов на фронт. На следующий день мы затащили со двора в цех 200 минометов, привели их в порядок и представили военпреду. Тот разобрал несколько штук, проверил их по всем параметрам и дал добро на отправку. На второй день было подготовлено к отправке на фронт еще 300 минометов. Видели бы вы, как это событие воодушевило коллектив, все почувствовали большой подъем, стремились трудиться по-ударному...

Производство минометов пошло полным ходом. В апреле завод выполнил план - выдал 500 минометов. Особо отличившиеся рабочие, инженерно-технические работники (всего 13 человек) были награждены орденами. Среди них заместитель начальника цеха М. П. Деев, начальник технического бюро Б. В. Блохин, слесарь-сборщик П. Я. Уткин, токари В. Паничкин, В. Мухин и другие.

Обратите внимание, что автор особо выделяет, как именно воодушевила весь коллектив минометного цеха отправка первой партии на фронт...

Кстати,

О наградах

9 апреля 1942 года, то есть именно в тот месяц, когда нашему заводу удалось выйти на выполнение плана, главный конструктор миномета Б.И. Шавырин во второй раз был принят И.В. Сталиным в его кабинете. Встреча была короткой, 15 минут. Шавырин доложил со состоянии дел с упрощенным 120 мм миномётом. Сталин поздравил конструктора с присуждением ему Сталинской премии (Указ вышел на следующий день, 10.04.1942г.) и напутствовал его, как Главного конструктора вновь создаваемого Специального Конструкторского Бюро.

Тут нужно пояснить, что конструктор Шавырин до этого момента был в некоторой опале у властей, так как до войны были

сомнения в его политической благонадежности. Тем не менее, в лагерь Шавырин не попал, как не попал он и в конструкторскую "шарашку" полутюремного типа. Руководство тогда сумело защитить ценного специалиста даже от органов. Первая встреча Шавырина со Сталиным 19 августа 1941 г., получение от него задания на разработку упрощенного миномета снимала многие вопросы, развязывала руки для рискованных конструкторских экспериментов. Но по тем временам окончательно все вопросы мог снять только успех сделанного тобой оружия. Присвоение Сталинской премии - это было признание абсолютного успеха, и, одновременно, индульгенция.

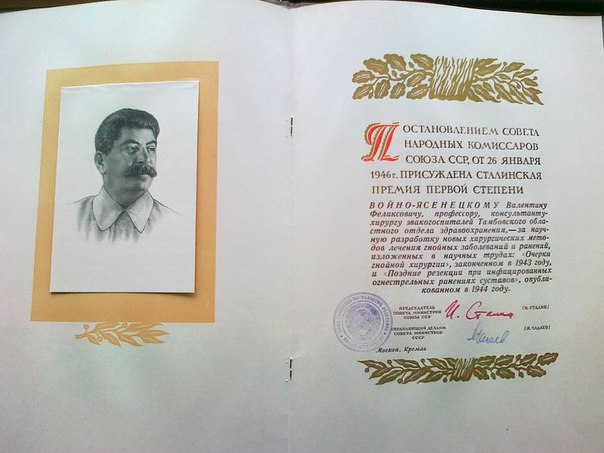

Кстати, очень похожий эпизод произошел с Митрополитом Красноярским Лукой (Войно-Ясенецким). В том самом 1942 году он, будучи архиепископом, отбывал ссылку в городе Красноярске. А в 1946 году ему как выдающемуся врачу была присвоена Сталинская премия за работу "Очерки гнойной хирургии", что так же подтверждало его реабилитацию.

О репрессиях

Раз уж об этом пошла речь, скажу еще пару слов. Я не сторонник упрощенного подхода, который заключается в том, что не нужно искать никаких загадок ни в риске конструкторов, ни в самоотречении множества рабочих. Что дело было только в том, что за срыв производственного плана следовал немедленный расстрел.

На конкретном примере "Красмаша" мы видим, что завод пережил как минимум два крупных кризиса, когда он срывал выполнение плана по поставке вооружений в действующую армию. Первый из этих кризисов стал очевидным для Москвы весной 1942 года, когда завод дал только половину, от запланированного количества оружия. То есть в два раза меньше чем должен! Никто не был за это осужден. И даже директор завода Шифрин тогда снят не был. Вместо этого, на завод для помощи в выполнении задания министром вооружений Д.Ф. Устиновым был направлен с особым мандатом уполномоченного Государственного Комитета Обороны наш крупнейший производственник Борис Абрамович Хазанов. Оказав серьезную помощь заводу, Хазанов вернулся к другой деятельности.

Хазанов Борис Абрамович, директор "Красмаш" с ноября 1942 г. по апрель 1946 г.

Второй кризис в Москве ощутили к осени 1942 года, когда снова пошли перебои в выполнении задания ГКО. Из книги Б.А. Хазанова:

В чем дело? До сих пор давали знать о себе диспропорция между механическими и металлургическими цехами, недостаточная мощность энергетической базы, трудности с газоснабжением. Из-за неподачи газа нередко простаивали металлургические цеха. Отсутствие же заготовок литья, поковок сдерживало работу механических цехов. В этом была основная причина. Основная, но не единственная. Сказывался недостаток квалифицированных рабочих, необеспеченность питанием, тяжелое положение с жильем.

Все это, вместе взятое, привело к тому, что значительная часть оборудования простаивала.

На этот раз Хазанов был назначен директором красноярского завода, а Шифрин переведен на другую, кстати тоже руководящую должность.

Я склонен считать, что во время войны пресс прямых репрессий по всей стране был значительно ослаблен. Даже в промышленности, от которой зависло напрямую выживание и страны, и политического режима, на самом деле предпочитали практическую помощь грубой силе образца 1937 года. Это можно подтвердить множеством других примеров, не только красноярским.

Страх был в те годы сильным фактором, спору нет. Но в какой-то момент он уступал настоящему, внутреннему желанию победить в этой страшной для нашего народа войне. Войне, которая была гораздо страшнее, чем любые репрессии. Ну и конечно, люди скованные страхом не могли бы так рисковать, проявлять столько инициативы. А они рисковали, да и еще как.

Боевое применение упрощенного миномета

Воспоминаний ветеранов или литературы, которая бы описывала применение в боях упрощенных полковых минометов мне обнаружить не удалось. Но можно примерно оценить некоторые моменты по имеющимся фронтовым фото. При этом хороших фотографий упрощенных минометов в сети оказалось очень мало. Очень характерным является вот такое уникальное фото:

1945 г, Советские минометчики ведут огонь из упрощенного миномета у дворца Хофбург, г Вена.

Получается что упрощенные минометы образца 1941 года использовались до самого конца войны. Это не смотря на то, что в СССР в производстве тогда уже был усовершенствованный, и так же упрощенный образец, ПМ-43, образца 1943 года. Кстати, дворец Хофбург (Hofburg) - это зимняя резиденция королевской династии австрийских Габсбургов. Он так же сейчас является официальной резиденцией президента Австрии.

Герой боев в Восточной Пруссии наводчик миномета, рядовой Т.М. Терешев у миномета. Германия, Восточная Пруссия, 1945 г

[Внутри много фото к сожалению, невысокого качества:]

Лучший наводчик миномета, младший сержант А.Мовчан у миномета. Западный фронт, 1942

Бойцы гвардейскогой минометного расчета под командованием гвардии лейтенанта И.С.Путевского: А.Киреев (командир орудия), Д.Бутверин, С.Абросимов у миномета. Западный фронт, 1942

Минометчики Н-ской части М.М.Фомушкин и А.П.Малышев окрашивают миномет в белый цвет для маскировки в зимний период. Ленинградский фронт, 1942

Минометный расчет сержанта Жучкова Н-ской части ведет огонь по противнику. Ленинградский фронт, 1942

Командир минометного расчета младший сержант, комсомолец Е.С.Пукалов у миномета, 1942

Слесарь минометного цеха Н-ского завода П.С.Филатов, выполняющий за смену по 3-4 нормы, за работой, 1943г.

1943

Минометчики ведут огонь по врагу во время обороны г. Ярцево, 1943

Минометчики ведут огонь по противнику; на первом плане - заряжающий мл.сержант А.М.Мензульский и наводчик мл.сержант В.А.Лукьянов. Латвия, Прибалтийский фронт, 1944

Минометный расчет старшего сержанта А.Захарова ведет минометный огонь по противнику, 1944

Минометный расчет старшего сержанта С.Шалковского ведет огонь по противнику на Керченском полуострове, 1944

Комсомольский минометный расчет гвардии сержанта И.В.Грашкина на огневой позиции Северо-Западного фронта, 06.1943 г

Минометный расчет старшего сержанта Бутовино Казис ведет огонь по противнику, 1945

Минометный расчет 11-ой гвардейской армии на огневой позиции на подступах к г. Пилау. Германия, Восточная Пруссия, 1945

Где посмотреть

Мне не удалось выяснить, где в Красноярске можно увидеть наш миномет. Парадокс. Даже в музее "Мемориал Победы" установлен ПМ-38. Это близкая конструкция, которая в принципе дает понимание о том, что вообще такое подобные системы. Но все же, не совсем то.

Однако, ПМ-41 можно найти в другом городе России:

Это фото снято в 2012 году в Санкт-Петербурге, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Надеюсь, миномет стоит там и сейчас, и при случае на него можно посмотреть.

За границей упрощенный миномет экспонируется в Польше, как я понял, в одной из экспозиций Военного музея в г. Познань. Оттуда же есть подробный фоторепортаж, по которому можно рассмотреть все особенности его уникальной конструкции.

Память

Сейчас в Красноярске перед юбилеем Победы строят большой новый мемориал рядом с заводом "Красмаш". В центре огромного мемориала будет скульптурная композиция "Женщина и мальчик-подросток собирающие миномет".

Это очень правильно, что именно миномет, и именно в центре композиции, но...

Если я правильно разглядел, то миномет там, к сожалению не тот самый, получивший впервые путевку на фронт именно на "Красмаше", не ПМ-41. И вообще не полковой 120 мм, а 82 мм батальонный миномет. Такие, если я ничего не путаю, вообще никогда не производили на Красмаше.

Вместо "Красмаша" БМ-82 делали на Красноярском ПВРЗ с 1941 г и до марта 1943 г. Это тоже достойный эпизод в истории нашего города.

Но все же такой драмы, напряжения всех сил, сочетания возможного и невозможного, и, в конце концов, такой четкой "красноярской прописки", как у Полкового Миномета образца 1941 года, нет, наверное, ни у одной другой оружейной системы времен Войны.

Поэтому было бы все-таки гораздо справедливее, если бы где-нибудь в городе мы могли его увидеть. Если не в бронзовом памятнике, то хотя бы вживую, в качестве музейного экспоната.

Первую часть исследования читайте здесь. Вторую часть - здесь. Четвертую часть - здесь.