Из истории русской церковной эмиграции в Китае.

Революция и гражданская война, терзавшие Россию несколько лет подряд, выплеснули за границы страны несколько миллионов беженцев. Россия буквально взорвалась выпущенными переселенцами. Такого грандиозного "исхода" граждан страны в чужие пределы история еще не знала. Северные, южные и дальневосточные порты России вынесли в мир огромную волну эмигрантов, рассеявшихся по всему свету. Прокатившийся через Сибирь многосоттысячный поток беженцев затопил Манчжурию, Китай, Корею и Японию. Только в Китае, по некоторым данным, в изгнании оказалось около 400 тысяч русских людей.

Очутившись в новой, неизвестной, чуждой среде, русские беженцы не встретили здесь ни сострадания, ни понимания. Пока невзгоды их сохраняли еще печать новизны, они возбуждали интерес и любопытство китайцев не более того. Впрочем, как свидетельствуют очевидцы тех событий, и это быстро проходило, уступая место равнодушию, если не раздражению и враждебности. Отдельные отрадные исключения только подтверждали это печальное правило, а после того, как в 1921 году советское правительство лишило эмигрантов российского гражданства, ко всем прочим бедам русского расселения добавилась еще полная юридическая беззащитность.

Благовещенская Церковь в Харбине

Лишившись Родины и оказавшись в чуждом "желтолицем" Китае, эмигранты страшной ценой платили за свое право на безопасную жизнь после лишений и ужасов революции и гражданской войны. Утеря родных корней и тоска по своей обезображенной Родине означали для многих из них медленную духовную смерть. Боль утрат и взаимные обиды порождали в эмигрантской среде противоречия и недоразумения, горячие споры и взаимные обвинения но все это бурление касалось большей частью вопросов сиюминутнополитических, партийногрупповых.

От окончательного раскола, опустошения на чужбине спасало вероисповедное и мировоззренческое единство изгнанников, большинство из которых были верующими. Русская православная церковь, сформировавшая свой клир из числа архиереев и священников, стала единственной силой, помогавшей выжить, она оставалась главным свободным носителем традиционного русского самосознания, хранительницей отечественной духовной культуры и русских национальных традиций. Она объединяла и сплачивала невольных изгнанников, утешала, вдохновляла, поддерживала и благословляла.

Для лишенных Родины людей православная церковь осталась, по сути, единственной зримой и осязаемой частицей русской культуры, оплотом русского духа за рубежом, она разделила с изгнанниками их участь. Эту миссию трудно переоценить. В тяжелые моменты своей жизни в переполненных приходах Шанхая, Харбина, Дайрена и других городов Манчжурии православные беженцы обращались к Богу, молились за лучшую свою участь, за родных и близких, за благополучие несчастной своей России. Кафедральные соборы и простые приходы в русских колониях были как бы духовными оазисами, островками прежней православной России спокойной, неторопливой, гостеприимной и хозяйственной. Здесь русские люди, потерявшие царя и изгнанные за пределы Отечества, бережно сберегали православную веру, нашу духовность. Храмы стали для эмигрантов центрами их духовного единения. Они приходили сюда и окунались в атмосферу России.

Зимний Харбин. Свято-Николаевский кафедральный Собор.

Только в Харбине насчитывалось 25 православных храмов и приходов. Когда в Москве снесли Иверскую часовню, в Харбине освятили ее копию. Когда в Москве взорвали храм Христа Спасителя, в Харбине был построен самый большой храм Благовещенский. Харбин был единственным местом в мире, где всем городом отметили 950-летие Крещения Руси.

Украшением города был Свято-Николаевский собор, он выделялся своим жизнерадостным нарядным стилем: рубленными стенами с деталями в древнерусских традициях, шашечным покрытием глав, взлетавших в небо шатром...

Свидетельница тех лет, писательница Е. Тоскина вспоминает: "Не раз мне довелось бывать под его сводами. Много лет прошло с тех пор, как сейчас, помню эту атмосферу торжественной тишины и чегото щемяще родного. При входе была медная доска с датой основания и именами строителей. Внутри традиционно, но скромно расписанный иконостас. Большая икона Николая Чудотворца... Сквозь витражи сверху пробивались разноцветные лучи света. Теплящиеся у икон лампады, мерцающие в полумраке свечи. Ощущение высоты, легкости и простора. Все дышало Россией, ее древними традициями..." Этот исторический памятник, как и большинство храмов Манчжурии постигла трагическая судьба.

В разгар "культурной революции'' в Китае 23 августа 1966 года толпы хунвейбинов ворвались в Собор и как свидетельствуют очевидцы, под барабанный бой и крики стали срывать и жечь иконы. В течение последующих трех дней было разрушено и уничтожено все дотла. Теперь на месте Собора расположилась большая круглая клумба, мимо которой ежедневно проходят тысячи харбинцев, и только редкие русские туристы, знающие о том, что тут было. грустно стоят у нее...

... В Харбине образовался и мужской православный монастырь. Интересна история его создания. Его основали бежавшие от большевиков после гражданской войны монахи известного на всем Дальнем Востоке Шмаковского монастыря. В 1923 году оказавшиеся на чужбине монахи объединились под началом архимандрита Ювеналия с мыслью создать монастырь в Харбине. Первое время монахи снимали небольшой дом в пригороде Харбина в Новом Модягоу. В начале 1924 года архимандрит Ювеналий обратился в Земельный отдел КВЖД с просьбой выделить участок под строительство монастыря. Начальник Земельного отдела КВЖД Н.Л. Гондатти пошел навстречу бедствующим монахам и выделил им 1700 кв. сажень.

Настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора в Харбине о. Леонид Викторов. Фотография 1940 г.

17 августа 1924 года состоялась торжественная закладка монастыря в честь Казанской иконы Божьей матери и уже 20 декабря года состоялось торжественное освящение здания монастыря. Весной 1925 года приступили к постройке двухэтажного братского корпуса, 27 октября того же года он был построен. На следующий год монахистроители воздвигли над церковью величественную колокольню. Строились и хозяйственные помещения, больница.

В 1928 году стала работать собственная монастырская типография, где печаталась разнообразная религиозная литература. Ежемесячно выходил религиознонравственный журнал "Хлеб небесный", пользовавшийся особым спросом у православных эмигрантов. Становление монастыря было нелегким. Журнал ''Хлеб небесный" писал: "Да, надо сознаться, что устроение здесь, на чужбине, монастыря, да и вообще вся жизнь здесь монастырская сопряжена с большими материальными затруднениями и тяжелыми скорбями. Все время приходилось, да и теперь приходится обращаться к добрым людям за помощью. Но это ведь не так легко, так как просят помощи и многие другие: то на построение храма, то на какоенибудь благотворительное учреждение".

В 1935 году архимандрит Ювеналий был посвящен в сан епископа Синьцзянского. Но он не выехал к новому месту службы, а продолжал работать в монастыре. Затем непродолжительное время служил в Пекине и Шанхае, а в мае 1940 года вновь вернулся в Харбин на должность настоятеля Казанского и Богородицкого мужского монастыря и вновь устраиваемого монастыря в Трехречье. Ему было присвоено положение второго викария Харбинской иерархии.

По воскресеньям и праздничным дням толпы русских эмигрантов шли в церковь не только отдать дань традиции, попытаться при помощи религии отвлечь себя хотя бы на время от реальностей мира, но и для того. чтобы узнать последние новости, может быть, попросить о помощи, сговориться о встрече, послушать песнопение и т. д. Под сводами соборов, обладавших прекрасной акустикой звучали хоровые произведения Д. Бортнянского, П. Сиснекова, А. Гречанинова и других русских композиторов, писавших духовную музыку. Каждый год в октябре месяце в Свято-Николаевском соборе и других храмах пели полную литургию П. Н. Чайковского, отмечая этим памятную дату годовщину смерти великого русского композитора. Духовная музыка, хоровое пение, которое звучало в православных храмах сыграли огромную роль в сохранении национальных корней у эмигрантов. Регулярными были молебны, которые устраивались в честь церковных праздников. Особенно привлекали православных эмигрантов молебны, которые проходили в Дни русской культуры и были традиционными.

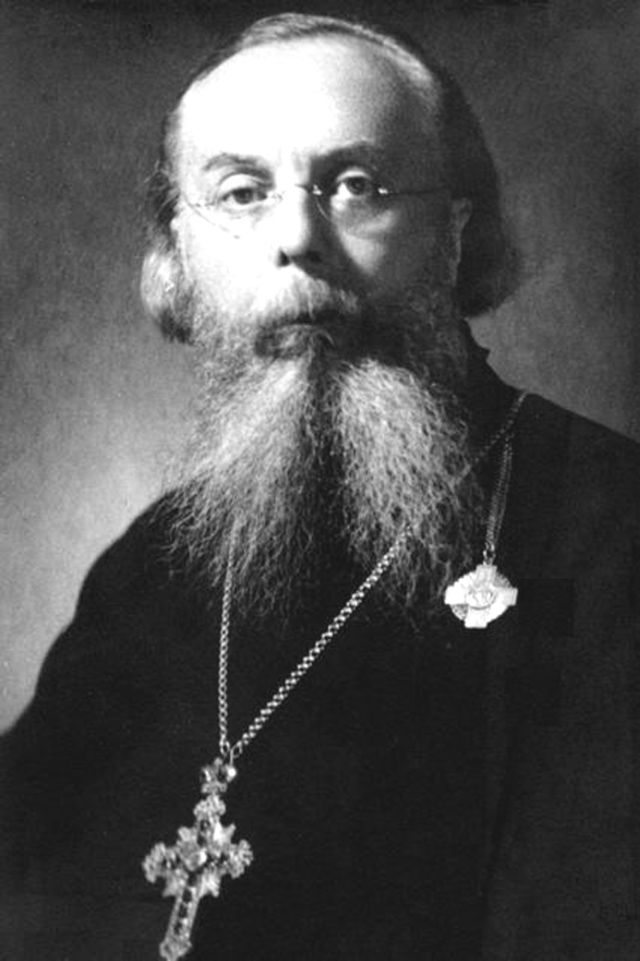

Архимандрит Ювеналий - настоятель Казанско-Богородицкого мужского общежительного монастыря в Харбине.

Много православного народа собирали церковные службы в знаменитом храме на Соборной площади Харбина. Об одном из торжественных молебнов в этом храме в день святых православной церкви Кирилла и Мефодия вспоминает Галина Логинова (урожденная Морозова). "Благодатная, духовная возвышенность атмосферы молебна, четкий строй юношей из учебной команды, подтянутых, в белых гимнастерках с желтыми с черной каймой погонами на плечах, с белыми бескозырками с желтым околышком и черной полоской понизу на согнутой руке (беложелточерный) цвета императорского штандарта все это произвело на меня огромное влияние". Русских православных храмов, соборов, небольших церквей в Манчжурии, Трехречье, Шанхае, Харбине, Тяньцзине и других местах, где расселились наши соотечественники, было много. Кроме Харбина, несколько православных храмов функционировало в Шанхае, Дайрене, Мукдене, Тяньцзине. Величием и красотой поражали современников Свято-Николаевский храм и Кафедральный собор Божьей Матери в Шанхае.

Кроме того, в городах Манчжурии и в Шанхае действовали костелы, синагоги, мечети, которые собирали немало россиян представителей других конфессий.

В Китае, в Манчжурии осели не только отдельные представители духовенства, но и целые церковные организации. Союзы, Советы, такие как: Союз ревнителей православия, во главе с А.А. Бобрыкиным, Иона-Предтеческого братства во главе с В.Н. Костюковичем, Приходских церковных советов во главе с П. Макавеевым, Центрального Военномусульманского братства (С. Сабирхузин), Военного православного духовенства (протоиерей А. Русецкий), мусульманского военного духовенства (Салимгиреев), общество старообрядцев (И. Кудин) и другие. Главным духовным лицом русской православной церкви в Манчжурии был Мефодий архиепископ Харбинский и Маньчжурский.

Казанско-Богородицкий мужской общежительный монастырь в Харбине.

В 1934 году в Харбине при большом стечении народу был открыт Институт Святого Владимира, во главе которого стал правящий архиепископ Мелетий, а правление этого духовного учебного заведения возглавил епископ Дмитрий. Здесь же в Харбине работала духовная семинария. К сожалению, многие из перечисленных храмов, а также духовных учебных заведений русской православной церкви в Китае были разрушены в годы Второй мировой войны, и особенно в период так называемой "Великой пролетарской культурной революции".

Поражал современников величественный храм-памятник из серого гранита во имя Христа Спасителя, в Мукдене, построенный по проекту Великого Князя Петра Николаевича. Он был заложен 8 сентября 1911 г., а строительство было закончено в 1912 году. Пожертвования собирались по всей России. На каждой стороне храма была установлена мраморная доска: "Храм Христа Спасителя сооружен повелением Его Императорского Величества Государя императора Николая Александровича для увековечивания памяти доблестных воинов, положивших жизнь свою за Веру, Царя и Отечество в Русско-Японскую войну 1904-1905 гг."

На внутренних сторонах храма висели пять больших мраморных досок с перечислением войсковых частей русской армии, участвовавших в боевых действиях под Ляояном, на реке Шахе, под Санделу и Мукденом, на пятой доске имелись сведения о потерях в этих операциях. В храме было два серебряных венка, возложенных на братскую могилу: от российской императорской армии и флота...

...Русская эмиграция в Китае с благодарностью отзывалась о многих православных священниках, которые разделили участь изгнанников. Имена десятков отцов церкви, к сожалению, не дошли до нас, следы их теряются в 1945 году, когда многие священники были арестованы советскими органами и вывезены в СССР, другие расселились в Австралии, США и других странах мира. Тем ценнее для нас те крупицы информации об этих поистине мужественных и преданных служителях церкви, которые дошли до нас.

Большую подвижническую и благотворительную деятельность осуществляли священники Иверской церкви в Харбине, под руководством протоиерея Николая Вознесенского. Для бедных эмигрантов здесь в 1933 году была открыта народная столовая, где устраивались бесплатные обеды, кружечные сборы, лотереи, концерты, спектакли. Здесь же был организован приход для престарелых, больных, а также детей. Дети в приюте обучались ведению хозяйства. В программе обучения обязательным был Закон Божий. О размахе благотворительности священнослужителей Иверской церкви говорит тот факт, что с 1933 по 1942 год народной столовой этой церкви было отпущено 856054 дешевых и бесплатных обедов для малоимущих эмигрантов.

Свято-Иверская (военная) церковь в Харбине.

...Большую подвижническую работу по укреплению морального духа эмигрантов играла Духовная миссия в Китае. После революции для Духовной миссии, лишенной материальной поддержки из России, настали тяжелые дни. Тем не менее, она продолжала существовать и возглавлять многочисленные русские общины в Китае вплоть до прихода к власти китайских коммунистов в 1949 году. История Российской Духовной миссии в Китае, начиная с "боксерского" восстания 1900 года и до 1949 года называется "епископским" периодом. Если до XX столетия главы миссии были в сане архимандрита, то с начала этого столетия миссия возглавлялась людьми в епископском сане. Первым главой миссии в сане епископа стал отец Иннокентий, проведший длительное время на посту начальника Восемнадцатой миссии. После 1917 года началась самостоятельная трудная жизнь миссии…

По материалам издания: Кочубей О.И., Печерица В.Ф.

Из истории русской церковной эмиграции в Китае

// Дальний Восток и вопросы истории, культуры

и экономики. Вып.2. - Владивосток, 1997. - С. 25-35.

Статья взята с сайта: http://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_0020.htm