Атек. Начало

Закрытое акционерное общество "АТЕК" является одним из ведущих машиностроительных предприятий Украины. Созданное в 1898 году, оно более полувека специализируется на проектировании строительно-дорожной техники и под прежним названием Киевский экскаваторный завод "Красный экскаватор" приобрело широкую известность и признание в бывшем СССР и мире благодаря лидирующим позициям в производстве различных видов гидравлических экскаваторов (экскаваторов на пневмоколесном и гусеничном ходу, экскаваторов на базе шасси автомобиля КРАЗ, экскаваторов-погрузчиков на собственном шасси).

Высокопроизводительное оборудование, передовые технологии, высокая квалификация персонала обеспечивает расширение номенклатуры продукции и повышения ее качества.

Продукция АТЕК отвечает всем современным требованиям, отражает лучшие достижения в экскаваторостроении ведущих фирм мира.

Большая часть выпускаемых машин экспортируется в страны СНГ и, прежде всего, в Россию, где через сеть партнерских организаций осуществляется реализация продукции, обеспечивается гарантийное и после гарантийное обслуживание техники, создаются максимально благоприятные условия для ее эксплуатации и удовлетворения интересов потребителей.

АТЕК сегодня - это надежность, безотказность и универсальность, многообразие идей, и в итоге, высокая эффективность техники. В 2004 году были осуществлены поставки техники производства АТЕК в следующие страны СНГ: Российская Федерация, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, а также в Египет в начале 2005 года.

(с) www.atek.ua

НАЧАЛО

История завода берет свои истоки еще со времен царей и Русской империи. В далеком 1889 году на углу улиц Крещатика и Лютеранской, в тогдашнем деловом центре Киева, два человека из огромной волны чешской промышленной иммиграции Вацлав Фильверт и Франтишек Дедина открыли представительство пльзеньского завода Эмиля Шкоды, которое называлось "Техническая канцелярия В. Фильверта и Ф. Дедины". Она принимала заказы на изготовление и поставку разных механизмов из австрийской Чехии. Спустя девять лет, в 1898 году, эта канцелярия была реорганизована и переименована в акционерное общество "В. Фильверт и Ф. Дедина в Киеве" с капиталом 350 тысяч рублей, которое основало на Шулявке свой завод сеялок по адресу Брест-Литовское шоссе 8 (ныне пр. Победы), продолжая при этом поставлять технику других чешских предприятий. Техническим руководителем завода стал самоучка Антонин Веска из Чехии. Вначале на заводе работало всего от 28 до 40 человек. Было налажено сотрудничество с заводом предпринимателей из той же Чехии Антонина Унгерманна и Томаша Неедлы, который находился неподалеку, на улице Керосинная 3 (ныне Шолуденко), где заказывали отливки деталей из ковкого и серого чугуна. В первом же году завод выпустил 130 машин. Эти сеялки предназначались для рядового посева и имели ту особенность, что одновременно с семенами в почву дозировано вносились удобрения. В то время это был новый агротехнический прием, который приходил на смену ручному разбрасыванию семян зерновых культур. Изготавливались сеялки разных размеров для применения на больших и малых земельных участках. Спрос на них был велик. К концу первого десятилетия ХХ века выпустили семь тысяч машин. Также представительства общества были открыты в городах Одесса, Варшава, Умань и Джанкой.

Рекламный буклет общества (кликабельно)

Источник

Открытка с рекламой продукции завода

Источник

Капитал постепенно рос и дошел до одного миллиона рублей. Кроме сеялок начали выпускать бороны, молотилки, небольшие 12-сильные локомобили и другие механизмы для сельского хозяйства. Из-за возникших трудностей с доставкой больших изделий по городу к железной дороге было принято решение возвести второй завод, расположенный на то время за городом, рядом с железнодорожной товарной станцией Святошин на хуторе Галаганы. В 1910 году было получено разрешение на строительство, а уже в конце 1911 года начался выпуск продукции. Директором этого предприятия пригласили инженера Йосефа Купку с завода Я. Гретера и Й. Криванека (ныне завод "Большевик"). К тому моменту на заводе уже работали около 500 человек. Половина из них были чехи, а остальные украинцы, русские, поляки и др.

Группа рабочих и служащих на фоне святошинского производственного корпуса. 1913 год. На переднем плане Вацлав Фильверт и Франтишек Дедина со своими семьями.

Комбинированные сеялки киевского производства стали известны во всей России и Европе. Они экспортировались в Германию, Австро-Венгерскую Галицию, Чехию, а также в Балканские страны. Эти сеялки были привлекательны для европейских владельцев малоземельных хозяйств. Пользовались спросом также киевские локомобили. Так, в 1910 году строительный отдел Томского губернского управления утверждал проекты строительства крестьянских паровых мельниц в Барнаульском уезде на Алтае, в которых устанавливались 12-сильные локомобили В. Фильверта и Ф. Дедины.

В 1913 году в Киеве проходила Всероссийская промышленная выставка. Завод построил свой павильон, где демонстрировал продукцию, среди которой были новинки - свекловичные сеялки и молотилки.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, производство сеялок было прекращено. Вместо них выпускались повозки и полевые кухни по военным заказам. В этом году В. Фильверт выехал из Киева в Прагу. Из-за начавшейся Первой мировой войны, революций и установления советской власти не смог вернуться в Киев. Жил в Праге. Сожалел, что пропала его многолетняя работа. Высказывал мысль, что советская власть, присвоив его миллионы крон, могла бы назначить прожиточную пенсию, но не дождался этого, как и многие из российских чехов.

Франтишек Дедина с первых дней войны частично перепоручил управление заводами их директорам и включился в политическую деятельность, направленную на освобождение своей родины от власти Австро-Венгерсой империи. 9 августа он был избран в состав Киевского чешского комитета помощи жертвам войны. Он стал инициатором создания фонда Чешской дружины и внес в его кассу тысячу рублей из личных средств. Ф. Дедина призывал молодежь вступать в ряды Дружины, выступал с патриотическими речами в киевском спортзале "Сокола". Слова Дедины производили сильное впечатление на молодежь. Добровольцем №1 при записи в Дружину стал его служащий Цейп. Под влиянием высказываний Ф. Дедины записались в дружину также его работники Голасек, Kарел Кутльвашр, будущий генерал, и Й. Вухтерле, будущий командир роты в бою под Зборовом (в Праге есть улица Вухтерлова). Когда в сентябре 1914-го в Петербурге собрались одиннадцать представителей от четырех главных городов России для встречи с царем, среди них был и Ф. Дедина. Ехал он туда с написанным в Киеве проектом меморандума. Собравшихся там назвали Советом чехов России. Совет избрал своим секретарем Ф. Дедину, и он оставался им до весны 1915 года, готовил проведение Первого съезда Союза Чехословацких обществ. У Ф. Дедины был организаторский талант. Он всегда знал цель и умел находить средства. Мог быстро и четко выполнять многие виды работ, в том числе и такие, на которые бы не каждый решился. Он выезжал из Киева читать лекции о Чехословацком освободительном движении и новых методах агротехники. Половину чистого дохода от лекций, прочитанных в Полтаве, он отдал городской военной больнице, а вторую половину в Фонд Чешской дружины. Также он добился разрешения и сам организовал в Киеве "Вечера славянского единения", на которых собирались находящиеся в городе славяне. Комитету жертв войны отдал тысячу рублей, которые разделил так, чтобы киевские военные больницы получили половину, а вторую комитет должен был разделить между пострадавшими украинцами и поляками в Галиции и в Сербии. В течение четырех военных лет Ф. Дедина внес в фонд Чехословацкой дружины и войска 12 тысяч рублей собственных денег.

В период волнений 1914-1916 годов объемы производства неудержимо сокращались. В 1916 году, когда правительство разрешило освобождать военнопленных славян, которые были мобилизированны в войска Австро-Венгрии, из лагерей для работы в промышленности, представители обоих заводов В. Фильверта и Ф. Дедины приходили в бараки Дарницкого лагеря военнопленных и Печерские казармы, находили специалистов и увозили на заводы. Этим спасали их от голода, лишений и возможной смерти. Заводы фирмы Фильверта и Дедины после большевистского переворота 1917-го года еще какое-то время продолжали работать. В 1919 году два чешских завода Унгерманна и Неедлы и Фильверта и Дедины были национализированы (проще говоря - "отжаты"), и превратились в советские под названием "Красный пахарь" №1 и №2 соответственно, а Дедина с семьей уехал на родину. Он поселился в Праге на ул. Тыршова 8. Cо временем стал членом правления товарищества, которое начало выпускать прославившиеся "киевские сеялки", но развернуть производство в том объеме, который был в Киеве, уже не могло.

ЗАВОДЫ - ТРУДЯЩИМСЯ

В 1921 году в новом государственном образовании на карте Мира под названием СССР была развернута новая экономическая политика (так же известна, как НЭП), целью которой было восстановление разрушенного Первой Мировой и гражданской войнами народного хозяйства, и последующий переход к социализму. Согласно этой политике, Южнорусский машиностроительный (ныне "Ленинская кузня"), Машиностроительный (бывший Гретера и Криванека), Красные пахари, гвоздильный (бывшый "Ауто" Графа и Ко) - объединены в "Металлотрест", обеспечивающий главным образом потребности восстанавливаемых сельского хозяйства, мукомольной и сахарной промышленности новообразованной Украинской ССР. Непосредственно сам "Красный пахарь" №2 возобновил выпуск "киевских сеялок" чешских конструкторов, и неукратимо наращивал объемы производства. Так, в 23-м году он выпустил в 10 раз больше сеялок, чем в 20-м и 21-м вместе взятых, а к 29-му году производственные мощности "Красных пахарей" позволяли удовлетворить потребности всего СССР в этой продукции.

Отправка сеялок с завода "Красный пахарь" №2 в колхозы РСФСР. 1929 г. Источник

В 29-30-х годах на заводе был освоен выпуск клеверных и огородных сеялок, которые до этого в СССР не производились.

Ручная клеверная сеялка

Ручная клеверная сеялка - одноколесная тачка, на которой помещается семенной ящик длиной в 4 м. Семенной ящик имеет двойное дно, в котором проходит крученый из 2 проволок канатик. Верхнее и нижнее дно имеет ряд круглых отверстий, расположенных вдоль семенного ящика, причем верхние отверстия сдвинуты относительно нижних. Семена из ящика просыпаются через верхние отверстия и подвергаются воздействию проволочного канатика, получающего при работе сеялки возвратно-поступательное движение вдоль ящика. При движении канатика семена выбрасываются из нижних отверстий и падают на землю.

Огородная сеялка

Огородная сеялка представляет собой ручную одноколесную тачку на которой укреплены железный семенной ящик с высевающим аппаратом и лапки с катком для заделки семян. Приспособлена для рядового и гнездового посева различных огородных семян.

Так же, будучи включенными в состав всесоюзного треста "Союзсельмаш", заводы первыми в стране приступили к серийному выпуску 23-рядных универсальных тракторных сеялок.

Среди работников завода числились такие известные личности, как Виталий Куприянович Семинский, пришедший на завод в 23-м году 16-летним парнем на должность чернорабочего, а впоследствии ставшим выдающимся и всесоюзно известным новатором, а так же печально известный будущий "мэр" Киева (пребывающий на этой должности в период 1947-1963) Алексей Иосифович Давыдов, который пришел на завод по окончанию Киевского индустриального института (ныне КПИ) в должности мастера, затем стал начальником цеха, а в 1938 году с завода ушел в политику. Считается основным виновником Куреневской трагедии в Киеве 61-го года.

КРАСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

В 1928-м году Советский Союз перешел на плановую экономику, что фактически положило конец НЭПу (юридически НЭП был свернут в 31-м). Основной задачей первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР (1928 - 1932) было форсированное превращение страны из преимущественно аграрной в ведущую индустриальную державу, а также отказа от зарубежного капитала (который и без того не спешил вливаться в политически нестабильный Союз тех времен) и импорта. Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники. Прежде всего, используя пропаганду, партийное руководство обеспечило мобилизацию населения в поддержку индустриализации. Комсомольцы в особенности восприняли её с энтузиазмом. Недостатка в дешевой рабочей силе не было, поскольку после коллективизации из сельской местности в города от нищеты, голода и произвола властей перебралось большое число вчерашних сельских жителей. Миллионы людей самоотверженно, почти вручную, строили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги. Часто приходилось работать в три смены. В 1930 году было развёрнуто строительство около 1500 объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех капиталовложений. При содействии иностранных инженеров был воздвигнут ряд гигантских промышленных сооружений: ДнепроГЭС, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске а также Уралмаш, тракторные заводы в Волгограде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС (современный ЗИЛ) и др. Высокие темпы грандиозных строительств породили острую нужду в строительных машинах, которые в то время в Союзе почти не изготовлялись. В связи с этим было принято решение перепрофилировать "Красные пахари". В 1930 - 1931 годах была проведена реконструкция площадки завода под номером 2, на что было выделено 1771 тыс. руб. С 1932 года завод приступил к выпуску эксцентриковых грохотов, траншейных многоковшовых экскаваторов, автобетономешалок, транспортеров, вагонеток. Наряду с этим продолжается выпуск запчастей к сельхозмашинам и заготовок ковкого чугуна. В 1935 году предприятия получили название "Красный экскаватор". Машины с этой маркой работали на Прибалхашстрое, Волгострое, Чирчикстрое, Уралвагонстрое и т.д.

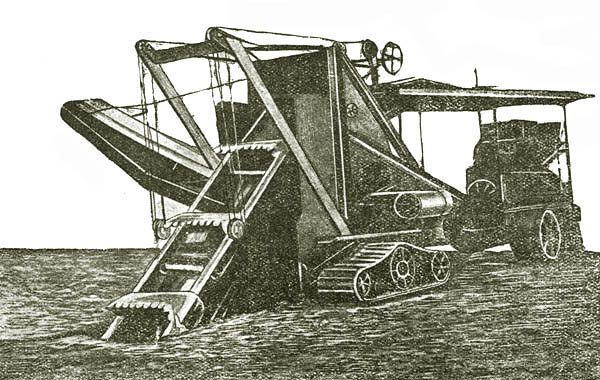

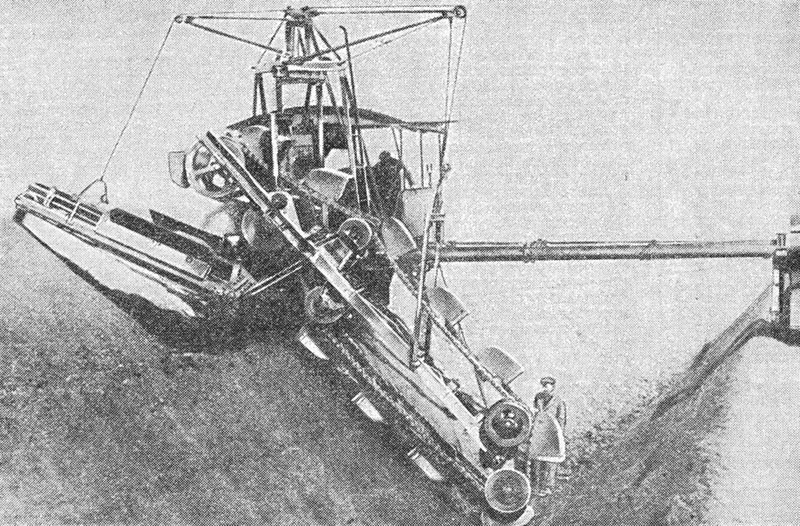

Первым экскаватором, собранным в мастерских преобразованного завода, стал МК-I (или СССМ-140). Произошло это в 1934-м году. Работы по созданию этой модели велись с 1931 по 1933 год единственным на тот момент в Союзе экскаваторным конструкторским бюро под названием ВКТЭ (Всесоюзная проектно-техническая контора экскаваторостроения или "Проектэкскаватор") в Ленинграде, которое было сформировано в 31-м году. Это была первая советская модель землеройной машины, предназначеной для отрывки траншей. В 35-м году ему на смену приходит МК-II, (СССМ-750) разработанный тем же бюро. Этот экскаватор мог копать траншеи глубиной до 6 м и шириной 1,2 м. Он состоит из силовой установки, ходового устройства, ковшевой стрелы с ковшами и транспортера. Ходовая часть экскаватора - гусенично-колесная. В передней части экскаватор имеет 2 неприводных колеса, монтируемых на поворотной тележке, в задней части - две ведущие гусеницы. В качестве силовой установки применен двигатель от трактора ЧТЗ С-60, который может быть заменен дизелем М-17. Транспортер помещается под загрузочным бункером и имеет возможность перемещаться в обе стороны, соответственно, лента транспортера может двигаться в любую сторону. Экскаватор обладал внушительными размерами, и был самым крупным в СССР: длина 18, ширина 8,9, высота - 4 м. И это в транспортном положении!!! Производительность машины - 29,7 м3/час; вес - 29,7 т. Предназначался для рытья траншей под водопроводные и канализационные магистрали, но не смог найти широкого применения из-за большого веса и габаритов, а также малой маневренности и производительности.

МК-II

Перед войной в 1940 г. "Красный экскаватор" создал опытный образец более совершенного цепного экскаватора МК-III с переменной шириной экскавации. При такой же глубине, как и у МК-II, новая машина могла рыть траншеи шириной 1,2; 1,5; и 1,8 м. В серию МК-III не запустили по понятным причинам.

ПЕРВЫЙ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

Осуществление грандиозного проекта строительства "Дворца советов" в Москве началось с возведения бетонного завода производительностью 900 000 т бетона в год. Для его транспортировки к месту строительства требовалось множество автобетономешалок, которых в ту пору в СССР не делали. А потому по инициативе треста "Союзстроймеханизация" еще в 1935 г. началась техническая подготовка к серийному выпуску таких машин. Ленинградский институт механизации строительства подготовил проекты двух машин, из которых одна была предназначена для транспортировки готового бетона, а другая - для приготовления бетонной смести в пути следования. В 1936-1937 гг. несколько таких машин изготовили и пустили в эксплуатацию. Естественно, первые образцы бетоновозок обладали многими конструктивными и качественными недостатками.

В 1938 г. на заводе "Красный экскаватор" началось мелкосерийное производство унифицированных бетономешалок-развозок модели СССМ-738/С-49 на шасси ЯГ-6.

СССМ-738/С-49 на шасси ЯГ-6

Эти машины имели полезную емкость смесительного барабана в 1500 л. Барабан при смешивании сухих компонентов с водой делал 9 об/мин, а при перемешивании готового бетона в пути - 4,9 об/мин. При разгрузке скорость вращения барабана составляла 9 об/мин. На машине имелись два бака для воды - один для дозировки, емкостью 240 л, другой - сорокалитровый, на промывку барабана. Для привода барабана использовалась коробка отбора мощности. Кроме того, завод построил два аналогичных бетоносмесителя и на трехосном шасси ЗИС-6.

ЗИС-6

Первые опытные образцы этих бетономешалок подверглись испытаниям в производственной обстановке при подготовке строительства "Дворца Советов". Результаты испытаний дали богатый материал для дальнейшего совершенствования советских бетономешалок. Изделия завода "Красный экскаватор" испытывались совместно с американским бетоносмесителем "Рэнсом". У американской машины выявилось лучшее качество перемешивания за меньшее время, что предлагалось учесть для дальнейшего совершенствования машин киевского завода. Также было отмечено, что в американской строительной индустрии автобетономешалки с приводом от двигателя автомобиля встречаются довольно редко, а перспектива принадлежит приводу от автономного двигателя

Необходимость транспортировки и составления бетона в автобетономешалках-развозках к концу 30-х годов в строительной индустрии ни у кого не вызывала сомнений. Не только в Москве, но и в Ленинграде "16 строительный трест" обзаводится центральным бетонным заводом и парком автобетономешалок-развозок, которыми бетон доставляется на строительные объекты. Однако начавшаяся война не только не позволила воплотить проект "Дворца Советов", но и прервала работы по совершенствованию конструкций автобетоносмесителей.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Поработал завод на благо и этой отрасли. Как уже было сказано выше, "Красный экскаватор" производил эксцентриковые грохоты и другую продукцию для работы в шахтах и карьерах. Но помимо этого, по проекту конструкторов стройдормашпроекта, с 1940 года предприятием изготавливалась углепогрузочная машина с загребающим механизмом С-153.

С-135

ВТОРАЯ МИРОВАЯ

Великая Отечественная для Киева началась на рассвете, 22 июня 1941 года с немецкого авианалета, целью которого были промышленные и стратегически важные объекты. Начиная с 11 июля 41-го в течении 73-х дней длилась героическая оборона города, которая сорвала план гитлеровского "блиц-крига" и задержала наступление на Москву, фактически спасши ее от нацистского вторжения. Тем временем в самом Киеве активно проводилась эвакуация уцелевшего оборудования предприятий города. Так, производственная база Красного экскаватора в конце июля 1941 г. стала поступать в тыловую Тюмень на тамошний завод "Механик", где вскоре началось производство вооружения, в частности минометов, а киевские корпуса остановились.

Немецкая аэрофотосъемка 43-го года (кликабельно). Красным отмечена территория завода. На фотографии видны пострадавшие от налетов авиации цехи. 2 разрушены полностью и 2 частично. По крайней мере я столько насчитал.

Огромный ущерб нанесла Киеву фашистская политика экономической экспансии. Оккупанты пытались восстановить деятельность тех промышленных объектов, которые могли быть использованы для военных нужд. В городе оперировали 23 немецкие фирмы, в том числе "Крупна", "Сименс-Шуккерт", "Ганебек", "Усма", "Асид-Украина". Крупные промышленные предприятия Киева были превращены в мелкие полукустарные производства. Так, на судостроительном заводе "Ленинская кузница" производились чугунные печи, на заводе "Укрхимик" - ведра и бидоны, на заводе "Красный экскаватор" - тачки. Но, благо, длилось это не долго (в исторических масштабах), ибо, как известно, уже 6 ноября 43-го года Киев был освобожден.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Сложно описать объективно этот период, так как те немногочисленные источники, которые мне удалось найти, несли на себе штамп советского взгляда на исторические науки, от чего многие факты в них исковерканы и приукрашены. Поэтому просто приведу несколько отрывков:

После победоносного завершения Великой Отечественной войны в стране возобновился прерванный войной процесс построения развитого социалистического общества. Важнейшим этапом на пути решения этой задачи явилось восстановление разрушенного гитлеровскими захватчиками народного хозяйства, проходившее в чрезвычайно трудных условиях. В результате героического труда рабочих уже через 20 дней после освобождения Киева от гитлеровцев город получил первый промышленный ток. Восстановленный водопровод начал снабжать население и предприятия водой. Постепенно вступали в строй крупные предприятия Киева.

На третий день после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прозвучал первый в Киеве гудок. Это завод "Ленинская кузница" звал рабочих на восстановительные работы. Сначала здесь была отремонтирована электроустановка, а через три дня на заводе действовали кузнечный, газогенераторный, авторемонтный и литейные цехи, артезианский колодец. На заводе "Укркабель" не осталось ни одного исправного станка. Усилиями рабочих было отремонтировано некоторое оборудование, и через семь дней после изгнания оккупантов изготовлены первые 7 км полевого кабеля. В течение пяти дней после освобождения города были подготовлены к пуску первые цехи завода "Транссигнал", и с 12 ноября 1943 года он стал выпускать телефонные аппараты для железнодорожного транспорта. На заводе "Большевик" литейный цех начал действовать через два месяца после освобождения города. Вступили в строй отдельные цехи завода "Красный экскаватор", трамвайного завода им. Ф. Э. Дзержинского, Киевский и Дарницкий железнодорожные узлы. Начали работать хлебопекарни, молочный комбинат и другие предприятия пищевой промышленности. В ноябре 1943 года первую продукцию дали колбасный и мыловаренный заводы, табачная фабрика.

Высокий трудовой героизм на восстановительных работах свидетельствовал о большом патриотическом подъеме среди трудящихся. На заводе "Ленинская кузница" с первых дней были созданы бригады, которые заключили социалистические договоры и развернули соревнование за первенство в выполнении производственных заданий. Рабочие Лапинский, Онуфриев, Федоренко, Шуляк и другие ежедневно выполняли по две нормы. Партийная организация распространяла их опыт и добилась общего подъема производительности труда. Досрочно, 17 декабря 1943 года, на воду был спущен товаро-пассажирский пароход "Ильич". На работах по его ремонту особо отличилась бригада Белоусова, выполнявшая сменное задание на 400 проц. Рабочие завода "Красный экскаватор" в декабре 1943 года смонтировали 10-тонный пресс за 7 дней и 25-тонный пресс - на 4 дня раньше срока.

Это вообще убило:

На следующий (!) день после освобождения заводской гудок одного из крупнейших предприятий города - "Ленинской кузницы" собрал 350 рабочих. От их имени группа ветеранов завода обратилась ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и интеллигенции Киева с письмом, в котором говорилось: "К труду, товарищи! К творческому восстановительному труду!" В ответ на этот призыв на предприятия пришли пережившие оккупацию рабочие, техники, инженеры. В первые дни после освобождения частично возобновили работу 75 предприятий. В это время на заводе "Транссигнал" начал работу телефонный цех, на заводе "Красный экскаватор" - литейный и деревообделочный цеха, на химико-фармацевтическом заводе им. Я. М. Свердлова - ампульный цех, дистилляционная установка и т. д. С освобождением города от оккупантов в цехах многих заводов и фабрик был организован ремонт боевой техники. Коллективы "Ленинской кузницы", "Арсенала" начали ремонтировать тяжелые танки, "Красного экскаватора" и им. И. И. Лепсе - наладили выпуск запасных частей для боевой техники. К работам по подъему судов, затопленных в Днепре в период оккупации, приступили речники и производственники судоремонтного завода. На фабриках и в швейных мастерских в массовом масштабе наладили ремонт армейского обмундирования. В целом на предприятиях Киева 40 % составляла продукция оборонного характера.

Восстановление и дальнейшее развитие промышленности осуществлялись по единому народнохозяйственному плану на 1946-1950 гг. Он предусматривал завершение восстановления и на этой основе быстрое развитие тяжелой, легкой и пищевой промышленности, с тем чтобы удовлетворить возрастающие нужды населения.

Весной 1946 г . коллектив Макеевского металлургического завода имени С. М. Кирова выступил с призывом выполнить пятилетку досрочно. Этот призыв широко поддержали трудящиеся. В патриотическом движении за внедрение скоростных методов труда высоких показателей добились токарь завода "Красный экскаватор" В. К. Семинский и токарь Одесского завода радиально-сверлильных станков Г. С. Нежевенко. Широкий размах приняло соревнование за звание "Лучший сталевар", "Лучший слесарь", "Лучший токарь". Трудовой подъем рабочих, большая организаторская деятельность партии и правительства обеспечили успех восстановительных работ.

Среди многих новаторских начинаний значительную роль сыграло внедрение скоростных методов труда. Одним из инициаторов этого движения стал токарь завода "Красный экскаватор" коммунист В. К. Семинский. В содружестве с ленинградским токарем Г. С. Борткевичем и московским токарем П. Б. Быковым он разработал новые режимы резания металла, усовершенствовал геометрию резцов, благодаря чему достиг высочайшей производительности труда. Внедрение только 37 его предложений дало предприятию около 300 тыс. руб. экономии. Уже в 1946 году токарь-новатор завершил свой пятилетний план, а к концу пятилетки выполнил 23 годовых задания. В 1950 году В. К. Семинский был удостоен Государственной премии СССР (50000 рублей, между прочим!).

Не знаю, чему здесь можно верить, а чему нет, но более точных сведений по этому периоду у меня к сожалению нет. Если появятся - обязательно внесну поправки, а пока, как говорится, "чем богаты...". Стоит так же упомянуть, что с 44-й по 53-й годы на восстановлении завода активно трудились админзаключенные киевской областной колонии.

После войны нужно было отстраивать разрушенные города, поэтому Советский союз отстро нуждался в строительной технике и стройматериалах. Так, в 1947 году завод приступил к выпуску машин для строительной индустрии. Еще осенью 46-го был изготовлен опытный образец многоковшового карьерного экскаватора поперечного резания на рельсовом ходу под индексом ЭМ-182, который предназначен для использования в карьерах при кирпичных заводах. В 47-м эта модель ушла в серию.

ЭМ-182. Источник

В 50-м завод приступает к изготовлению экскаватора ЭМ-302 для строительства Волго-Донского канала. Экскаватор ЭМ-302 имеет емкость ковша 30 л; техническая производительность 54 м3/ч; мощность установленных электродвигателей 51,5 кВт; масса экскаватора с бункером, противовесом и транспортером - 25 т. Также выпущен опытный образец многоковшового экскаватора поперечного резания на гусеничном ходу ЭМ-50-6 с приводом от керосинового двигателя I-МА. В качестве силовой установки мог использоваться и электродвигатель.

В этот период завод расширяется. Дан старт строительству новых сталелитейного, кузнечно-термического и механосборочного цехов. В конце сороковых годов завод организовывает на Нивках строительство жилья для своих рабочих. Свой проект целого поселка так же предложил знаменитый киевский архитектор Иосиф Каракис, но его вариант не был воплощен в жизнь.

За 1949-1952 годы завод выпустил около 500 погрузчиков Т-107 на тракторе С-80 и более 500 экскаваторов ЭМ-182.

Т-107

В этот период изготовляются также многоковшовые экскаваторы ЭМ-161, ЭМ-501, ЭМ-502 для мелиоративных работ, штабелеукладчики ШУ-500, ШУ-800, ШУ-1000, бетоно- и раствороукладчики.

ЭМ-501

ЭМ-502. Фото с сайта techstory.ru

Продолжение

По материалам:

ruslo.cz

ukrssr.ru

autotruck-press.ru

techstory.ru

ngpedia.ru

Журнал "Юный техник" №2, 1956г.

Журнал "Строительные и дорожные машины №9, 1967г.

и др.