Ценные идеи военного пенсионера

Есть у врачей-психотерапевтов термин "сверхценная идея", а в моём блоге есть такая метка. Сверхценные идеи занимают в сознании доминирующее положение, воспринимаются самим человеком как вполне обоснованные, что побуждает человека активно бороться за их реализацию -- так подсказывает всезнающий Google. То, что я изложил в этой заметке, меня не побуждает к такой активности; лишь подтолкнуло привести некоторые свои мысли в порядок и изложить их в тексте. Они касаются развернувшейся борьбе с лёгкими ударными беспилотными летательными аппаратами в текущей невойне. И хотя она идёт на Украине, беспилотники доставляют много неприятностей в глубине территории России и даже несколько раз долетали до Москвы, причём один такой ударил аж по куполу здания в Кремле.

Далее я изложу некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут помочь эффективно защищаться от этих средств воздушного нападения. Неудивительно, что я выбрал эту тему, потому что долгие годы служил преподавателем на кафедре АСУ ПВО в военной академии. Дослужился до полковника и стал доктором наук.

1. Малые беспилотные воздушные аппараты дальнего действия как новое средство воздушного нападения

[Spoiler (click to open)]

В данном материале речь идёт о лёгких ударных беспилотниках, используемых противником не над полем боя, а для нанесения ударов в глубине нашей территории. Это небольшие летательные аппараты, несущие фугасный боевой заряд массой несколько килограммов и даже больше. В силу своих малых размеров такой БПЛА, или дрон (слово, заимствованное из английского языка), трудно обнаружить. Обнаружение осложняет то, что дрон обычно летит на небольшой высоте, скажем, 150 метров. На такой высоте над равнинной местностью объект скрывается за линией горизонта уже на дальности 60 км. Это касается всех способов обнаружения: визуального, тепловизионного и радиолокационного; последний в ПВО является основным. Для непрерывного слежения за БПЛА так густо радиолокаторы системы ПВО на территории страны поставить невозможно из-за ограниченности ресурсов. Поэтому осмелюсь назвать наше радиолокационное поле дырявым для таких воздушных объектов. На высоте 150 метров оно представляет собой небольшие пятна на карте, где БПЛА можно обнаруживать, и огромные прорехи между этими пятнами, где ни одна РЛС дроны не видит. Поэтому противник, зная расположение наших РЛС, может спланировать маршрут полёта дронов почти без их захода в зоны радиолокационного обнаружения. Кроме того те БПЛА, которые сейчас использует наш противник -- аппараты тихоходные и поэтому их труднее обнаружить, чем скоростную воздушную цель, на фоне отражений от неподвижных местных предметов для радиолокаторов, использующих эффект Доплера. Известно, что чем выше скорость объекта, тем ярче себя проявляет этот эффект, что облегчает обнаружение.

Дальность полёта украинских БПЛА достигает 1000 км и скоро может стать ещё больше. Я не рассматриваю большие высокоскоростные БПЛА, потому что это хорошо известные крылатые ракеты. Такие воздушные цели летят с околозвуковой скоростью. Благодаря большей высоте полёта (порядка 300 метров, ниже возрастает риск столкновения с землёй) они могут быть своевременно обнаружены и уничтожены огневыми средствами ПВО. Сверхзвуковые крылатые ракеты летят на ещё большей высоте и тоже уязвимы, потому что современная система ПВО заточена на борьбу с этим классом средств воздушного нападения.

В общем, малые ударные БПЛА оказались качественно новым средством воздушного нападения, для борьбы с которыми существующая система ПВО мало приспособлена. Это для нашей стороны проявилось довольно неожиданно, хотя БПЛА использовались американцами в боевых условиях ещё во время войны во Вьетнаме более 50 лет назад. Но то были разведывательные дроны, их было немного, размеры мало отличались от самолёта-истребителя и летали они не на сверхмалых высотах. То есть для системы ПВО они были обычными воздушными целями. Сегодня наша система ПВО имеет дело с малоразмерными и сравнительно дешёвыми БПЛА, которые противник собирается применять с малых высот массированно не с целью разведки, а для нанесения ударов по нашим объектам. Судя по тому, что некоторые БПЛА долетали до центра Москвы, наши средства ПВО их просто не замечали даже в зоне, где концентрация таких средств высокая.

Современный ударный БПЛА оснащён спутниковой навигационной системой, позволяющей вести его по заранее выбранному маршруту с точностью до нескольких метров, что делает его опасным оружием против не очень прочных объектов. Такой дрон может лететь в городской застройке над проспектами чуть ли не на уровне крыш домов, оставаясь незамеченным для средств ПВО. Более того, существуют БПЛА, которые могут работать в режиме FPV -- трансляции видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота, который дистанционно управляет дроном. Пока такие БПЛА используют на тактическом уровне в зоне боевых действий на дальности до 20-30 км. Но есть техническая возможность эту дальность существенно увеличить. Для этого противник может использовать американскую систему спутников Старлинк, которая раздаёт Интернет в глобальном масштабе. Установив на дроне терминал этой системы, противник получает возможность использовать режим FPV на глобальных дистанциях. Тогда даже из Австралии можно будет наводить ударный дрон, скажем, на автомобиль в кортеже Первого Лица Государства, проезжающего по Кутузовскому проспекту в Москве.

Таким образом, мы имеем дело с новым и недорогим средством воздушного нападения, которое противник способен производить в массовых количествах и применять для нанесения ударов по известным ему нашим объектам. А в близкой перспективе будет создана угроза объектам движущимся. Причём наша система ПВО может обнаруживать эти БПЛА недостаточно надёжно, с большим трудом и не всегда способна их поражать, скажем, зенитными ракетами из-за жёсткого баланса времени, а также из-за риска нанесения ущерба собственным объектам.

2. Повышение эффективности средств радиоэлектронной борьбы

[Spoiler (click to open)]

В настоящее время СМИ часто сообщают, что с помощью средств РЭБ удаётся сбить атакующие БПЛА противника. Точнее -- уронить на землю. Такой способ борьбы менее рискован с точки зрения непреднамеренного причинения ущерба своим объектам и применяется в черте Москвы, где удар по городской застройке беспилотника или промахнувшейся по нему зенитной ракеты почти неизбежно нанесёт неприемлемый ущерб. Причём не только материальный, но и имиджевый, что может быть хуже. Средства РЭБ создают помехи по спутниковому навигационному каналу БПЛА, в результате чего он теряет ориентировку и сбивается с курса, а из-за незнания своей высоты скорее всего упадёт, не взорвавшись. Как я уже предположил выше, использование БПЛА в режиме FPV при поддержке глобальной спутниковой системой связи (например, Старлинк) откроется ещё одна уязвимость -- канал связи со спутниками. Этот канал тоже может быть подавлен средствами РЭБ.

Однако наземные средства РЭБ имеют ограниченную дальность -- только в пределах прямой видимости. То есть такую же как радиолокаторы и средства визуального наблюдения. (Тут я опускаю соображения энергетики сигнал/помеха; иногда энергетическое ограничение может быть более тесным, чем дальность прямой видимости, но это не всегда так). Поэтому я считаю, что средства РЭБ следует поднимать над земной поверхностью. Это увеличит не только дальность прямой видимости, но также поместит станцию РЭБ в более выгодное положение относительно БПЛА противника, который, приживаясь к земле, принимает сигналы спутников из своей верхней полусферы и в эту сторону направлены его антенны. Хотя они слабонаправленные, в нижней полусфере они заметно ослабляют принимаемые сигналы. Поэтому в верхнюю полусферу было бы выгодно поместить источник радиоэлектронных помех. То есть станцию РЭБ, которая должна быть расположена выше вражеского дрона. Это улучшит в нашу пользу отношение сигнал/помеха.

Казалось бы, я попал пальцем в небо -- станции РЭБ следует размещать на специальных вертолётах и самолётах. Это уже давно было реализовано. Однако такой метод стоит дорого и я предлагаю намного более дешёвый. Станции РЭБ можно размещать на аэростатах на высоте 2000-3000 метров. При этом дальность прямой видимости будет порядка 200 км и помеха будет попадать на вражеский БПЛА из верхней полусферы -- то есть туда, откуда он принимает сигналы спутников. Аэростат хорош тем, что он не нуждается в пилоте, не тратит энергию для поддержания себя на высоте, а энергоснабжение радиоэлектронной аппаратуры на его борту можно осуществлять по кабелю, который удерживает этот аэростат. То есть вес аппаратуры будет ниже, чем у той, которую устанавливают на самолётах и вертолётах. При этом устанавливаемый на аэростате передатчик помех можно сделать более мощным. Технология аэростатов известна давно, в том числе и используемых для размещения на них РЛС. Станции РЭБ уже были созданы давно. Осталось лишь их приспособить для размещения на аэростатах. Для создания такой системы вооружения потребуется небольшая опытно-конструкторская работа и примерно через один год можно будет начать промышленное производство аэростатов РЭБ. Аэростатами РЭБ можно усиливать как зональную, так и объектовую ПВО -- в дополнение к ЗРК. Разумеется, они должны быть включены в общую сеть передачи данных и допускать централизованное управление.

Скоро мы можем стать свидетелями замыкания диалектической спирали на более высоком качественном уровне развития. Аэростаты снова получат распространении в войсках ПВО 80 лет спустя.

3. Использование дополнительных источников информации о воздушной обстановке

[Spoiler (click to open)]

Строго говоря, средства разведки воздушного пространства -- технические и живые люди-наблюдатели -- источниками информации не являются. Они в систему ПВО передают данные об обнаруженных воздушных объектов, а уже из этих данных на командных пунктах бригадного и вышестоящего уровня извлекают информацию о воздушной обстановке, то есть данные осмысливают. Но так уж повелось называть их источниками информации с той поры, когда учёные-философы и лингвисты ещё не успели просветить военных вроде меня, занимавшихся проблемами ПВО. Данные -- это набор символов, обозначающих числа и признаки, характеризующие наблюдаемый воздушный объект. Строго говоря для наблюдателя они не несут того смысла, которые эти данные обретают после сопоставления с аналогичными данными от других источников с учётом сведений о других воздушных объектах и главное -- боевой задачи, стоящей перед соединением ПВО, на чей командный пункт эти данные поступают. Алгоритмы обработки информации и офицеры командного пункта придают этим данным некий смысл, от которого зависят дальнейшие команды и приказы подчинённым им силам и средствам ПВО действовать так или иначе.

Так что я буду вести речь о добывании и использовании дополнительных данных к тем, которые добывают существующие средства разведки воздушного пространства. А именно -- радиолокационные станции.

Кроме РЛС, есть средства радиотехнической разведки (РТР), которые обнаруживают электромагнитные излучения воздушных объектов и измеряют их параметры и по ним определяют их тип. При комплексном использовании нескольких станций РТР существует принципиальная возможность определят координаты источника излучений. То есть использовать методы пассивной радиолокации. Насколько широко используются методы РТР в современной системе ПВО, мне неизвестно. Но здесь я лишь хочу напомнить читателю, что такие методы существуют и их использование может помочь отслеживать БПЛА противника, которые работают в режиме FPV. При этом наземным средствам РТР присуще то же ограничение, что и активным РЛС. А именно -- кривизна земной поверхности ограничивает дальность действия. Средства РТР, установленные на летающих платформах, менее подвержены этому недостатку. Поэтому имеет смысл устанавливать станции РТР на аэростатах вместе со станциями РЭБ.

Известны нетрадиционные методы пассивной радиолокации, основанные на приёме отражённого от воздушных объектов электромагнитных сигналов стационарных невоенных источников. К ним относятся телевизионные передатчики и вышки сотовой связи. Эти методы локации были исследованы 40 лет назад, но насколько они близко были доведены к реализации, мне неизвестно. Вышки сотовой связи сейчас установлены довольно густо и они своими сигналами покрывают большие территории. Для целей слежения за воздушными объектами вроде БПЛА потребуются приёмные станции примерно в таком же количестве, как эти вышки. И как вышки сотовой связи, станции могут быть автоматическими и необслуживаемыми и объединены в сеть, которая будет снабжать командные пункты ПВО данными об обнаруженных воздушных объектах. Эти данные на командных пунктах будут объединять с данными от других источников и превращать в информацию о воздушной обстановке. Намного более полную, чем в существующей системе.

4. Наблюдатели за небом

[Spoiler (click to open)]

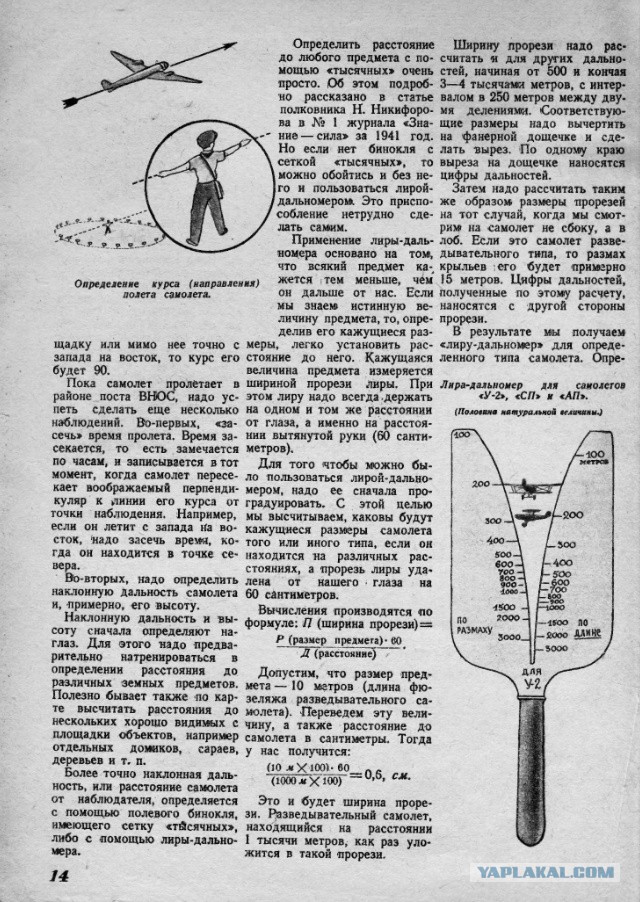

Живые люди -- добровольные и штатные наблюдатели -- также могут служить источниками данных о пролетающих БПЛА противника. Недавно в Москве на высотных зданиях были установлены посты визуального наблюдения за воздушной обстановкой в дополнение к усилению зенитного ракетного прикрытия, о котором я писал ранее. Как работают эти посты, мне доподлинно неизвестно и остаётся только строить догадки. Считаю, что подобно постам войск воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), которые в годы ВОВ размещали на удалении 100-200 км от Москвы и других важных центров. Расчёты таких пунктов несли круглосуточное дежурство и следили за воздушным пространством. При визуальном обнаружении самолёта солдат определял его тип и доставал фанерную рогатку с делениями. На каждый тип самолёта была заготовлена отдельная рогатка. (На рисунке того времени рогатку называют "лирой", но я считаю, что моё название подходит лучше.) Вытянув руку в сторону самолёта, солдат держал рогатку так, чтобы силуэт самолёта касался краёв прорези и по числу, написанному возле точки касания силуэта, определял дальность до самолёта. Одновременно он оценивал направление полёта вражеского аэроплана и азимут относительно своей точки стояния. Также солдат фиксировал время обнаружения воздушной цели. Эти данные пополам с матом (по причине плохой связи) другой солдат передавал по телефону на вышестоящий командный пункт. Так работала система разведки воздушного пространства ПВО Москвы. Ещё имелись две или три радиолокационные станции, которые особенно полезны были ночью или при плохой погоде. Всё это вместе позволяло иметь на центральном командном пункте ПВО Москвы достаточно качественную информацию о воздушной обстановке. Судить о качестве можно, сравнивая результаты бомбардировок немецкой авиацией Лондона и Москвы. Лондон сильно пострадал, а система ПВО Москвы оказалась на высоте и войска ВНОС покрыли себя неувядаемой славой.

Но что-то я отвлёкся. Полагаю, что посты визуального наблюдения, установленные сейчас на крышах некоторых зданий в черте Москвы -- это реинкарнация постов ВНОС 82-летней давности. Более того, я почти уверен, что данные об обнаруженных БПЛА они по-прежнему передают куда следует по телефону голосом пополам с матом. С матом -- от досады. Потому, что там, где следует, отсутствует техническая возможность принимать такие данные в цифровом виде и без задержки вводить их в АСУ боевого управления, да и у наблюдателей скорее всего нет электронных терминалов для этого. То есть Welcome back to 1941. К сожалению. Ситуацию немного смягчает то, что рассматриваемые здесь беспилотники летают в полтора-два раза медленнее, чем германские бомбардировщики времён ВОВ. Но противник наверняка скоро научится строить более скоростные БПЛА.

Но не всё так мрачно. Буквально неделю назад радость пришла в наш кишлак. На центральных ТВ каналах появились сообщения о том, что для мобильных телефонов уже имеется приложение Радар.НФ, с помощью которого любой владелец смартфона, увидев в небе беспилотник, может сообщить данные о нём куда следует. Куда именно, реклама умалчивает. Моя догадка -- в центр местной обороны. Необязательно противовоздушной и даже, быть может, ещё не существующий. На эту скептическую мысль меня наводит аббревиатура НФ -- Народный фронт, общественная организация волонтёров. То есть это приложение к смартфону разработали какие-то энтузиасты. Честь им за это и хвала. Но о том, что данные, которые может получить смартфон с помощью приложения Радар.НФ (координаты точки стояния оператора, азимут линии визирования БПЛА и его изображение), как-то используются в АСУ ПВО, полностью отсутствуют. Зная, как организована разработка вооружения ПВО и его модернизация, я допускаю, что в Минобороны уже что-то начали делать, чтобы такие смартфоновые данные могли использоваться наилучшим образом. И тут я вижу техническую проблему -- ограниченное быстродействие ЭВМ, установленных на командных пунктах войск ПВО. Многие модели ЭВМ были разработаны 30 лет назад. Учитывая, что на руках у населения имеются миллионы смартфонов, свидетели пролёта БПЛА противника из числа местного населения могут утопить КП ПВО в потоке сообщений. Также среди этих сообщений могут быть ошибочные и что ещё хуже -- ложные, отправленные вражескими агентами. Чтобы разобраться в ворохе этих данных, потребуется разработать усовершенствованные алгоритмы отождествления сообщений об одном и том же объекте и построения по ним траектории для дальнейшей оценки воздушной обстановки. О том, что это сложная вычислительная задача, я дал вам понять выше.

Однако идея использовать данные смартфонов весьма заманчивая. Если наблюдатель добросовестный, то он станет отправлять куда следует сообщение только будучи уверен, что видит БПЛА. Там, где следует, по изображению БПЛА можно автоматически определить его тип. И даже если изображение -- расплывчатое пятно, по точке стояния владельца смартфона и направлению линии визирования и размеру пятна можно оценить направление полёта БПЛА. (Замечу, что не всякий смартфон умеет измерять положение линии визирования, но некоторые модели это делают довольно точно.) Получив несколько таких сообщений от разных наблюдателей, там, где следует, смогут отследить траекторию вражеского дрона. Потенциальное количество наблюдателей требуется оценить. Быть может, будет достаточно поставить задачу наблюдения не случайным людям, а муниципальным рабочим, которые постоянно находятся на свежем воздухе. Это упростит обработку данных, но важно также знать, что при этом мы потеряем.

То есть я считаю идею использования смартфонов для разведки воздушного пространства с целью борьбы с ударными БПЛА противника разумной и заслуживающей реализации. Причём скорейшей. И таким образом мы станем свидетелями замыкания витка ещё одной диалектической спирали развития -- от наблюдателей ВНОС 1940-х до добровольных наблюдателей со смартфонами в наше время.

Все предлагаемые идеи -- либо мои собственные, либо навеяны тем, что я нашёл в открытых источниках и затем развил их сам. Ни с кем из экспертов в области ПВО эту тему я не обсуждал и тем более не пытался устанавливать контакты с теми, кто в данное время этой проблемой занимается профессионально. Поэтому ничьих секретов я не разглашаю. Только собственные мысли военного пенсионера. Быть может, они кого-то заинтересуют. Для преподавателей Военной академии ВКО имени Жукова я вижу несколько актуальных тем кандидатских диссертаций. И даже как минимум одной докторской. Желаю попутного ветра военным учёным.

Далее я изложу некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут помочь эффективно защищаться от этих средств воздушного нападения. Неудивительно, что я выбрал эту тему, потому что долгие годы служил преподавателем на кафедре АСУ ПВО в военной академии. Дослужился до полковника и стал доктором наук.

1. Малые беспилотные воздушные аппараты дальнего действия как новое средство воздушного нападения

[Spoiler (click to open)]

В данном материале речь идёт о лёгких ударных беспилотниках, используемых противником не над полем боя, а для нанесения ударов в глубине нашей территории. Это небольшие летательные аппараты, несущие фугасный боевой заряд массой несколько килограммов и даже больше. В силу своих малых размеров такой БПЛА, или дрон (слово, заимствованное из английского языка), трудно обнаружить. Обнаружение осложняет то, что дрон обычно летит на небольшой высоте, скажем, 150 метров. На такой высоте над равнинной местностью объект скрывается за линией горизонта уже на дальности 60 км. Это касается всех способов обнаружения: визуального, тепловизионного и радиолокационного; последний в ПВО является основным. Для непрерывного слежения за БПЛА так густо радиолокаторы системы ПВО на территории страны поставить невозможно из-за ограниченности ресурсов. Поэтому осмелюсь назвать наше радиолокационное поле дырявым для таких воздушных объектов. На высоте 150 метров оно представляет собой небольшие пятна на карте, где БПЛА можно обнаруживать, и огромные прорехи между этими пятнами, где ни одна РЛС дроны не видит. Поэтому противник, зная расположение наших РЛС, может спланировать маршрут полёта дронов почти без их захода в зоны радиолокационного обнаружения. Кроме того те БПЛА, которые сейчас использует наш противник -- аппараты тихоходные и поэтому их труднее обнаружить, чем скоростную воздушную цель, на фоне отражений от неподвижных местных предметов для радиолокаторов, использующих эффект Доплера. Известно, что чем выше скорость объекта, тем ярче себя проявляет этот эффект, что облегчает обнаружение.

Дальность полёта украинских БПЛА достигает 1000 км и скоро может стать ещё больше. Я не рассматриваю большие высокоскоростные БПЛА, потому что это хорошо известные крылатые ракеты. Такие воздушные цели летят с околозвуковой скоростью. Благодаря большей высоте полёта (порядка 300 метров, ниже возрастает риск столкновения с землёй) они могут быть своевременно обнаружены и уничтожены огневыми средствами ПВО. Сверхзвуковые крылатые ракеты летят на ещё большей высоте и тоже уязвимы, потому что современная система ПВО заточена на борьбу с этим классом средств воздушного нападения.

В общем, малые ударные БПЛА оказались качественно новым средством воздушного нападения, для борьбы с которыми существующая система ПВО мало приспособлена. Это для нашей стороны проявилось довольно неожиданно, хотя БПЛА использовались американцами в боевых условиях ещё во время войны во Вьетнаме более 50 лет назад. Но то были разведывательные дроны, их было немного, размеры мало отличались от самолёта-истребителя и летали они не на сверхмалых высотах. То есть для системы ПВО они были обычными воздушными целями. Сегодня наша система ПВО имеет дело с малоразмерными и сравнительно дешёвыми БПЛА, которые противник собирается применять с малых высот массированно не с целью разведки, а для нанесения ударов по нашим объектам. Судя по тому, что некоторые БПЛА долетали до центра Москвы, наши средства ПВО их просто не замечали даже в зоне, где концентрация таких средств высокая.

Современный ударный БПЛА оснащён спутниковой навигационной системой, позволяющей вести его по заранее выбранному маршруту с точностью до нескольких метров, что делает его опасным оружием против не очень прочных объектов. Такой дрон может лететь в городской застройке над проспектами чуть ли не на уровне крыш домов, оставаясь незамеченным для средств ПВО. Более того, существуют БПЛА, которые могут работать в режиме FPV -- трансляции видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота, который дистанционно управляет дроном. Пока такие БПЛА используют на тактическом уровне в зоне боевых действий на дальности до 20-30 км. Но есть техническая возможность эту дальность существенно увеличить. Для этого противник может использовать американскую систему спутников Старлинк, которая раздаёт Интернет в глобальном масштабе. Установив на дроне терминал этой системы, противник получает возможность использовать режим FPV на глобальных дистанциях. Тогда даже из Австралии можно будет наводить ударный дрон, скажем, на автомобиль в кортеже Первого Лица Государства, проезжающего по Кутузовскому проспекту в Москве.

Таким образом, мы имеем дело с новым и недорогим средством воздушного нападения, которое противник способен производить в массовых количествах и применять для нанесения ударов по известным ему нашим объектам. А в близкой перспективе будет создана угроза объектам движущимся. Причём наша система ПВО может обнаруживать эти БПЛА недостаточно надёжно, с большим трудом и не всегда способна их поражать, скажем, зенитными ракетами из-за жёсткого баланса времени, а также из-за риска нанесения ущерба собственным объектам.

2. Повышение эффективности средств радиоэлектронной борьбы

[Spoiler (click to open)]

В настоящее время СМИ часто сообщают, что с помощью средств РЭБ удаётся сбить атакующие БПЛА противника. Точнее -- уронить на землю. Такой способ борьбы менее рискован с точки зрения непреднамеренного причинения ущерба своим объектам и применяется в черте Москвы, где удар по городской застройке беспилотника или промахнувшейся по нему зенитной ракеты почти неизбежно нанесёт неприемлемый ущерб. Причём не только материальный, но и имиджевый, что может быть хуже. Средства РЭБ создают помехи по спутниковому навигационному каналу БПЛА, в результате чего он теряет ориентировку и сбивается с курса, а из-за незнания своей высоты скорее всего упадёт, не взорвавшись. Как я уже предположил выше, использование БПЛА в режиме FPV при поддержке глобальной спутниковой системой связи (например, Старлинк) откроется ещё одна уязвимость -- канал связи со спутниками. Этот канал тоже может быть подавлен средствами РЭБ.

Однако наземные средства РЭБ имеют ограниченную дальность -- только в пределах прямой видимости. То есть такую же как радиолокаторы и средства визуального наблюдения. (Тут я опускаю соображения энергетики сигнал/помеха; иногда энергетическое ограничение может быть более тесным, чем дальность прямой видимости, но это не всегда так). Поэтому я считаю, что средства РЭБ следует поднимать над земной поверхностью. Это увеличит не только дальность прямой видимости, но также поместит станцию РЭБ в более выгодное положение относительно БПЛА противника, который, приживаясь к земле, принимает сигналы спутников из своей верхней полусферы и в эту сторону направлены его антенны. Хотя они слабонаправленные, в нижней полусфере они заметно ослабляют принимаемые сигналы. Поэтому в верхнюю полусферу было бы выгодно поместить источник радиоэлектронных помех. То есть станцию РЭБ, которая должна быть расположена выше вражеского дрона. Это улучшит в нашу пользу отношение сигнал/помеха.

Казалось бы, я попал пальцем в небо -- станции РЭБ следует размещать на специальных вертолётах и самолётах. Это уже давно было реализовано. Однако такой метод стоит дорого и я предлагаю намного более дешёвый. Станции РЭБ можно размещать на аэростатах на высоте 2000-3000 метров. При этом дальность прямой видимости будет порядка 200 км и помеха будет попадать на вражеский БПЛА из верхней полусферы -- то есть туда, откуда он принимает сигналы спутников. Аэростат хорош тем, что он не нуждается в пилоте, не тратит энергию для поддержания себя на высоте, а энергоснабжение радиоэлектронной аппаратуры на его борту можно осуществлять по кабелю, который удерживает этот аэростат. То есть вес аппаратуры будет ниже, чем у той, которую устанавливают на самолётах и вертолётах. При этом устанавливаемый на аэростате передатчик помех можно сделать более мощным. Технология аэростатов известна давно, в том числе и используемых для размещения на них РЛС. Станции РЭБ уже были созданы давно. Осталось лишь их приспособить для размещения на аэростатах. Для создания такой системы вооружения потребуется небольшая опытно-конструкторская работа и примерно через один год можно будет начать промышленное производство аэростатов РЭБ. Аэростатами РЭБ можно усиливать как зональную, так и объектовую ПВО -- в дополнение к ЗРК. Разумеется, они должны быть включены в общую сеть передачи данных и допускать централизованное управление.

Скоро мы можем стать свидетелями замыкания диалектической спирали на более высоком качественном уровне развития. Аэростаты снова получат распространении в войсках ПВО 80 лет спустя.

3. Использование дополнительных источников информации о воздушной обстановке

[Spoiler (click to open)]

Строго говоря, средства разведки воздушного пространства -- технические и живые люди-наблюдатели -- источниками информации не являются. Они в систему ПВО передают данные об обнаруженных воздушных объектов, а уже из этих данных на командных пунктах бригадного и вышестоящего уровня извлекают информацию о воздушной обстановке, то есть данные осмысливают. Но так уж повелось называть их источниками информации с той поры, когда учёные-философы и лингвисты ещё не успели просветить военных вроде меня, занимавшихся проблемами ПВО. Данные -- это набор символов, обозначающих числа и признаки, характеризующие наблюдаемый воздушный объект. Строго говоря для наблюдателя они не несут того смысла, которые эти данные обретают после сопоставления с аналогичными данными от других источников с учётом сведений о других воздушных объектах и главное -- боевой задачи, стоящей перед соединением ПВО, на чей командный пункт эти данные поступают. Алгоритмы обработки информации и офицеры командного пункта придают этим данным некий смысл, от которого зависят дальнейшие команды и приказы подчинённым им силам и средствам ПВО действовать так или иначе.

Так что я буду вести речь о добывании и использовании дополнительных данных к тем, которые добывают существующие средства разведки воздушного пространства. А именно -- радиолокационные станции.

Кроме РЛС, есть средства радиотехнической разведки (РТР), которые обнаруживают электромагнитные излучения воздушных объектов и измеряют их параметры и по ним определяют их тип. При комплексном использовании нескольких станций РТР существует принципиальная возможность определят координаты источника излучений. То есть использовать методы пассивной радиолокации. Насколько широко используются методы РТР в современной системе ПВО, мне неизвестно. Но здесь я лишь хочу напомнить читателю, что такие методы существуют и их использование может помочь отслеживать БПЛА противника, которые работают в режиме FPV. При этом наземным средствам РТР присуще то же ограничение, что и активным РЛС. А именно -- кривизна земной поверхности ограничивает дальность действия. Средства РТР, установленные на летающих платформах, менее подвержены этому недостатку. Поэтому имеет смысл устанавливать станции РТР на аэростатах вместе со станциями РЭБ.

Известны нетрадиционные методы пассивной радиолокации, основанные на приёме отражённого от воздушных объектов электромагнитных сигналов стационарных невоенных источников. К ним относятся телевизионные передатчики и вышки сотовой связи. Эти методы локации были исследованы 40 лет назад, но насколько они близко были доведены к реализации, мне неизвестно. Вышки сотовой связи сейчас установлены довольно густо и они своими сигналами покрывают большие территории. Для целей слежения за воздушными объектами вроде БПЛА потребуются приёмные станции примерно в таком же количестве, как эти вышки. И как вышки сотовой связи, станции могут быть автоматическими и необслуживаемыми и объединены в сеть, которая будет снабжать командные пункты ПВО данными об обнаруженных воздушных объектах. Эти данные на командных пунктах будут объединять с данными от других источников и превращать в информацию о воздушной обстановке. Намного более полную, чем в существующей системе.

4. Наблюдатели за небом

[Spoiler (click to open)]

Живые люди -- добровольные и штатные наблюдатели -- также могут служить источниками данных о пролетающих БПЛА противника. Недавно в Москве на высотных зданиях были установлены посты визуального наблюдения за воздушной обстановкой в дополнение к усилению зенитного ракетного прикрытия, о котором я писал ранее. Как работают эти посты, мне доподлинно неизвестно и остаётся только строить догадки. Считаю, что подобно постам войск воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), которые в годы ВОВ размещали на удалении 100-200 км от Москвы и других важных центров. Расчёты таких пунктов несли круглосуточное дежурство и следили за воздушным пространством. При визуальном обнаружении самолёта солдат определял его тип и доставал фанерную рогатку с делениями. На каждый тип самолёта была заготовлена отдельная рогатка. (На рисунке того времени рогатку называют "лирой", но я считаю, что моё название подходит лучше.) Вытянув руку в сторону самолёта, солдат держал рогатку так, чтобы силуэт самолёта касался краёв прорези и по числу, написанному возле точки касания силуэта, определял дальность до самолёта. Одновременно он оценивал направление полёта вражеского аэроплана и азимут относительно своей точки стояния. Также солдат фиксировал время обнаружения воздушной цели. Эти данные пополам с матом (по причине плохой связи) другой солдат передавал по телефону на вышестоящий командный пункт. Так работала система разведки воздушного пространства ПВО Москвы. Ещё имелись две или три радиолокационные станции, которые особенно полезны были ночью или при плохой погоде. Всё это вместе позволяло иметь на центральном командном пункте ПВО Москвы достаточно качественную информацию о воздушной обстановке. Судить о качестве можно, сравнивая результаты бомбардировок немецкой авиацией Лондона и Москвы. Лондон сильно пострадал, а система ПВО Москвы оказалась на высоте и войска ВНОС покрыли себя неувядаемой славой.

Но что-то я отвлёкся. Полагаю, что посты визуального наблюдения, установленные сейчас на крышах некоторых зданий в черте Москвы -- это реинкарнация постов ВНОС 82-летней давности. Более того, я почти уверен, что данные об обнаруженных БПЛА они по-прежнему передают куда следует по телефону голосом пополам с матом. С матом -- от досады. Потому, что там, где следует, отсутствует техническая возможность принимать такие данные в цифровом виде и без задержки вводить их в АСУ боевого управления, да и у наблюдателей скорее всего нет электронных терминалов для этого. То есть Welcome back to 1941. К сожалению. Ситуацию немного смягчает то, что рассматриваемые здесь беспилотники летают в полтора-два раза медленнее, чем германские бомбардировщики времён ВОВ. Но противник наверняка скоро научится строить более скоростные БПЛА.

Но не всё так мрачно. Буквально неделю назад радость пришла в наш кишлак. На центральных ТВ каналах появились сообщения о том, что для мобильных телефонов уже имеется приложение Радар.НФ, с помощью которого любой владелец смартфона, увидев в небе беспилотник, может сообщить данные о нём куда следует. Куда именно, реклама умалчивает. Моя догадка -- в центр местной обороны. Необязательно противовоздушной и даже, быть может, ещё не существующий. На эту скептическую мысль меня наводит аббревиатура НФ -- Народный фронт, общественная организация волонтёров. То есть это приложение к смартфону разработали какие-то энтузиасты. Честь им за это и хвала. Но о том, что данные, которые может получить смартфон с помощью приложения Радар.НФ (координаты точки стояния оператора, азимут линии визирования БПЛА и его изображение), как-то используются в АСУ ПВО, полностью отсутствуют. Зная, как организована разработка вооружения ПВО и его модернизация, я допускаю, что в Минобороны уже что-то начали делать, чтобы такие смартфоновые данные могли использоваться наилучшим образом. И тут я вижу техническую проблему -- ограниченное быстродействие ЭВМ, установленных на командных пунктах войск ПВО. Многие модели ЭВМ были разработаны 30 лет назад. Учитывая, что на руках у населения имеются миллионы смартфонов, свидетели пролёта БПЛА противника из числа местного населения могут утопить КП ПВО в потоке сообщений. Также среди этих сообщений могут быть ошибочные и что ещё хуже -- ложные, отправленные вражескими агентами. Чтобы разобраться в ворохе этих данных, потребуется разработать усовершенствованные алгоритмы отождествления сообщений об одном и том же объекте и построения по ним траектории для дальнейшей оценки воздушной обстановки. О том, что это сложная вычислительная задача, я дал вам понять выше.

Однако идея использовать данные смартфонов весьма заманчивая. Если наблюдатель добросовестный, то он станет отправлять куда следует сообщение только будучи уверен, что видит БПЛА. Там, где следует, по изображению БПЛА можно автоматически определить его тип. И даже если изображение -- расплывчатое пятно, по точке стояния владельца смартфона и направлению линии визирования и размеру пятна можно оценить направление полёта БПЛА. (Замечу, что не всякий смартфон умеет измерять положение линии визирования, но некоторые модели это делают довольно точно.) Получив несколько таких сообщений от разных наблюдателей, там, где следует, смогут отследить траекторию вражеского дрона. Потенциальное количество наблюдателей требуется оценить. Быть может, будет достаточно поставить задачу наблюдения не случайным людям, а муниципальным рабочим, которые постоянно находятся на свежем воздухе. Это упростит обработку данных, но важно также знать, что при этом мы потеряем.

То есть я считаю идею использования смартфонов для разведки воздушного пространства с целью борьбы с ударными БПЛА противника разумной и заслуживающей реализации. Причём скорейшей. И таким образом мы станем свидетелями замыкания витка ещё одной диалектической спирали развития -- от наблюдателей ВНОС 1940-х до добровольных наблюдателей со смартфонами в наше время.

Все предлагаемые идеи -- либо мои собственные, либо навеяны тем, что я нашёл в открытых источниках и затем развил их сам. Ни с кем из экспертов в области ПВО эту тему я не обсуждал и тем более не пытался устанавливать контакты с теми, кто в данное время этой проблемой занимается профессионально. Поэтому ничьих секретов я не разглашаю. Только собственные мысли военного пенсионера. Быть может, они кого-то заинтересуют. Для преподавателей Военной академии ВКО имени Жукова я вижу несколько актуальных тем кандидатских диссертаций. И даже как минимум одной докторской. Желаю попутного ветра военным учёным.