В СССР возвращались рабочие, покинувшие страну до революции

В «Биографической хронике» В.И. Ленина есть сведения, что за день до смерти,

20 января 1924 г., вождь мирового пролетариата смотрел в Горках фильм о сборке

тракторов на заводе Форда [Владимир Ильич Ленин, с 661].

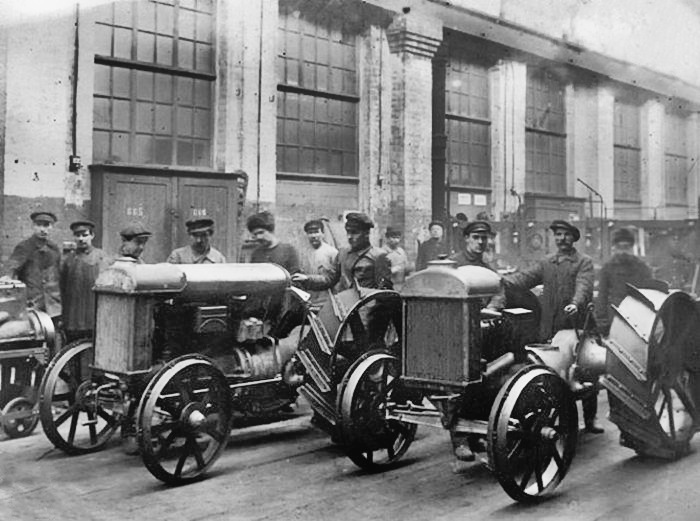

Безлицензионное копирование зарубежной техники стало распространенной

практикой. Выпуск тракторов «фордзон» под заводской маркой «Красный Путиловец» по

чертежам, снятым с разобранных американских машин, обнаружил заместитель Генри

Форда Чарлз Соренсен во время поездки в Советский Союз в августе 1929 г. Однако

незнание запатентованных компанией Форда методов массового производства и секрета

изготовления специальных сталей привело к трудностям при сборке и частым поломкам

советской машины.

Политическая кампания против репрессий и принудительного труда в СССР усугубила ситуацию.

25 августа 1931 г. И.В. Сталин «ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий

кредитов в Америке» потребовал прекратить заключение контрактов в США и «по

возможности порвать» уже имевшиеся соглашения. Заказы рекомендовалось перенести в

Европу или на советские заводы, не делая исключений даже для важнейших строек

пятилетки [«Могут убраться к черту…», с. 160-161].

Таблица 1. Различия американского и советского делового поведения

Стабильность

руководства

США. Относительно редкая

смена руководства

СССР. Частая смена руководства,

нередко вызванная репрессиями

Выполнение решений

США. Строгая субординация,

беспрекословное

выполнение заданий

СССР. Дискуссии по производственным

вопросам. Рабочие могли

возражать инженерам

Дисциплина

США. Строгая

СССР. Слабая. Частые прогулы,

перекуры, работа «спустя

рукава»

Инженер компании Форда П. Макгрегор в 1929 г.

жаловался дирекции завода «Красный Путиловец», что «в механическом цеху почти

всегда можно заметить группки от двух до шести человек, которые сидят и курят в

рабочее время. Не похоже, что у них есть работа или кто-то пытается ее дать. Если им

нечего делать в цеху, я бы выдал этим мужчинам лопаты и ломы, которыми с успехом

пользуются молодые женщины, работающие во дворе. За всю свою жизнь я повидал

меньше девушек, занятых тяжелым ручным трудом, чем за один час, проведенный здесь»

[Henry Ford Museum...].

Пришлось расследовать причины «переплаты» в размере 750,331 долл. и гораздо более низких

расценок на аналогичные станки для ее завода в Калифорнии. Как выяснилось, советский

заказчик, «Автострой», требовал дополнительного технического контроля и проверок,

чтобы получить надежные гарантии качества. На выполнение советских заказов ушло,

таким образом, гораздо больше оплачиваемого рабочего времени, чем

предполагалось ранее.

Американская стройиндустрия опиралась на готовые

стандарты и спецификации стальных конструкций, железобетонных изделий и т.д.,

а советские строители экономили эти дефицитные материалы. Тем не менее, один из

руководителей стройки, инженер П.Я. Макаровский, указывал на решающую роль

инженеров Austin в быстром проектировании автозавода. Без них, подчеркнул он, мы бы

топтались на месте. Критику американских методов производства работ следует заменить

тщательным изучением их, овладением ими и переходом на них [Шпотов, 2003, с. 226-

227].

Модернизацию советской экономики нужно правильно

понимать.

Она осуществлялась благодаря жесткой экономической политике - отказу от

выплаты царских долгов, отсутствию внешних заимствований, мобилизации людских,

сырьевых и финансовых ресурсов, подчинении экспортной торговли задаче получения

иностранной валюты и ее «экономии» различными способами - вплоть до копирования

образцов машин и оборудования и нарушения контрактных обязательств перед

иностранными фирмами.

Советские организации изучали достижения западных компаний, формулировали

задания, участвовали в проектировании, выбирали оборудование, финансировали заказы и

строительство. Трудовой героизм сыграл определенную мобилизующую роль, но

проявлялся он главным образом в виде сверхурочного физического труда, тогда как

заимствование западных технологий имело решающее значение для создания

современных предприятий.

В советской системе 20-30-х годов перемешались бесхозяйственность и энтузиазм,

текучка кадров, стремление учиться у Запада и оковы устаревшего опыта. После

колоссальных затрат на модернизацию советская промышленность, работавшая почти

целиком на внутренний рынок, долго не обновляла основные фонды, полученные в 30-е

годы, и лишь поставки новейшей техники по ленд-лизу в годы Второй мировой войны и

получение трофейного германского оборудования помогли решить эту задачу.

https://www.hse.ru/data/2010/03/30/1217471628/shpotov.pdf

К концу десятилетия Советское правительство переориентировалось на техническую помощь США. Из договоров, оставшихся в силе к середине 1929 года, 27 - заключались с германскими компаниями, а оставшиеся - с британскими и французскими фирмами. За последние 6 месяцев 1929 года число технических договоров с американскими фирмами подскочило до 40. Американские специалисты служили почти во всех трестах, включая Гипроцветмет, Сельмашстрой, Стеклострой, Гипронефть, Резинотрест, Центробум, Зернотрест и др. [19]. Большое число американских специалистов было занято в ключевых отраслях. Например, в 1929 году 66 иностранных инженеров работало в трех трестах - Точмехе, Мосстрое и Химтресте [20]. Сфера их занятости простиралась от ирригации до кондитерского производства. В СССР знали, что американцы, «которые научили весь мир скорости и эффективности, для которых препятствия не существуют», являются лидерами во многих отраслях и, более того, «они не слишком тщательно охраняли свои производственные секреты». Конкуренция заставила американские корпорации ознакомить промышленность СССР с важными техническими процессами. Американские предприниматели понимали, что если они откажутся от советских заказов, их получат западноевропейские конкуренты. Химический гигант «Е.I. Du Pont de Nemours and Co» долго отвергал предложения Советского правительства. Когда Амторг в 1927 году пытался привлечь «Дюпон» в концессию по производству бумаги и искусственного шелка, президент компании Ламмот Дюпон отказался. «По существующим условиям нам трудно понять, что нас могло бы заинтересовать», - ответил он. Советские представители упорствовали. Они хотели, чтобы химическая фирма помогла в строительстве новых заводов и обучении советских инженеров и техников в США. В начале 1929 года компания согласилась продать технологию окисления аммиака и производства удобрений тресту Химстрой [21]. Советское руководство считало, что оно не придерживается «ни английской, ни германской, ни американской ориентации. В каждой стране мы хотим взять в тех отраслях, в которых она достигла наибольших успехов. Когда у нас были проблемы с модернизацией нефтяной, автомобильной и тракторной промышленности, мы обратились к Соединенным Штатам. Когда это было с химической промышленностью, мы попросили германской помощи, и у нас нет недостатка в помощи, куда бы мы не обратились» [22].

Значение иностранной технической помощи тем более важно, если учесть, что 72% всех директоров заводов имели только начальное образование, а 35% не имело образования вообще. Необходимо отметить, что иностранные фирмы могли поставить низкое по качеству оборудование. Иногда машины покупались еще до сооружения завода. В некоторых случаях завод и оборудование не соответствовали друг другу, как это было с бумажной фабрикой в Ленинграде.

Основные ее положения изложены в конфиденциальном докладе Скотланд-Ярда: «Концессий и иностранных капиталов добиваются в целях восстановления разрушенной индустрии России. Когда через несколько лет иностранное предпринимательство оживит те отрасли промышленности, которые окажутся наиболее эффективными, они перейдут государству, которое затем, укрепленное зарубежным опытом и методами, продолжит марксистский эксперимент. Когда обманутые капиталисты откроют глаза, они будут ошеломлены» [38].

Слаборазвитая промышленность восточных стран открывала большие перспективы для экспорта советских товаров. К тому же географическое положение СССР обеспечивало советской продукции монопольное и полумонопольное положение. Советские товары отличались высокой себестоимостью, так как дорого обходилась их транспортировка на Восток. Доставка мануфактуры из Москвы в Персию была в 1,8 раз дороже, чем привоз ее из Манчестера в Южную Персию морем [43].

https://interactive-plus.ru/ru/article/17805/discussion_platform