+11.

С приходом весны я возобновила коллекционирование, и теперь у меня дома живут 111 кирпичей. Но это не радостно, ибо вполне наглядно демонстрирует темпы разрушения Города. Иногда за одну прогулку я нахожу 4-5 штук - и это только тех, что у меня ещё нет.

Моя дочь как-то на улице сказала моей маме: "Смотри, бабушка, кирпич ползёт! Сейчас мама придёт и поймает его!".

А теперь - фото с комментариями и историческая справка, честно взятая с сайта-каталога Смирнова: http://www.v-smirnov.ru/coll.htm

В начале весны, когда ещё снег лежал, на углу возле Троицкого собора вырыли кабельную траншею - а я никогда не пропускаю такие события. Как писал Пратчетт, "Анк-Морпорк стоит на Анк-Морпорке", поэтому вскрытие культурного слоя всегда приносит что-то интересное:) Вот и очередной кирпич усилиями рабочих из земли выполз. Жаль только, что все такие "выползы" сильно реагентами пропитаны, от высолов избавиться почти невозможно.

Производили такой кирпич "на заводах землевладельца Александра Ивановича Фукса. Один из заводов был построен в селе Ивановское в 1878г. на правом берегу р.Ижора, а второй - на правом берегу р.Тосны в Овцинской колонии (по-видимому, владелец происходил из обрусевших немцев). Первый завод был в 1896г. куплен Д.И.Тырловым-Жданковым, а второй - в 1899г. И.Я.Востриковым (завод «Усть-Тосна»). Интересно, что в настоящее время на рынке существует австрийская фирма «Фукс Цигелаймашинен Незельшафт», продающая укомплектованные кирпичные заводы "под ключ".

Спустя некоторое время в доме, где я живу, затеяли ремонт полуподвального магазина, и при замене дверной коробки выломали из угла вот такой кирпич:

С его происхождением всё оказалось непросто: "На данный момент имеются три версии происхождения данного клейма:

1) Завод Екатерины Васильевны Ковалевской на Московском шоссе (упоминается в 1911г.);

2) Завод Екатерины Семеновны Курочкиной, открытый в 1874г. (упоминается в 1897г.) и производивший кирпичные и гончарные изделия;

3) Завод Елизаветы Кильхен, находившийся на реке Нева (упоминается в 1867г.)

Судя по типу клейма, скорее всего оно принадлежит к первому или второму заводу".

Потом снег стаял, и мы с мужем пошли-таки на руины Варшавянки. Про это у меня есть отдельный пост, но в него не вошло то, что мы унесли с "поля боя", а именно - четыре кирпича. Вот этот выглядит так, словно он только что с завода:

Завод сей предположительно был заводом "Феоктиста Анисимовича Полякова-Ковтунова, находившимся недалеко от Колпино. В некоторых источниках этот завод в 1925 году упоминается в качестве предшественника завода "Победа" (известный ныне завод "Победа-Кнауф"). Этот завод числился работающим в 1910-х годах. Кроме этого, Ф.А.Поляков арендовал с 1913 года известный завод "Звезда" в селе Усть-Ижора, основанный в 1895г."

Следующему повезло меньше, он очень долго пролежал в воде после сноса пакгауза.

Да и о происхождении его известно мало: "Есть предположение, что он произведен на заводе Семена Распутина на реке Неве, который функционировал достаточно давно (в 1860-е годы)". Хотя, конечно, это не кирпич 1860-х, он гораздо новее - но вообще-то, в снесённом здании было всего два вида кирпича, второй - Арчибальда Бальфура, ("А.В." готическим шрифтом) а про него известно, что он работал в 1870-е, так что, возможно, предположение верно. Знать бы ещё точную дату постройки пакгауза...

Следующий кирпич относится к сожжёному домику ж/д служб по соседству. Я давно такой искала, ещё в прошлом году на Ржевке, в заброшенном квартале, попавшем под КАД, я видела такой кирпичик в карнизе под крышей, но то - в карнизе... Там они все были ровненькие, как на подбор, а на Варшавянке - сплошной производственный брак: кривые, нестандартной ширины и длины, пережжённые... Этот был самый хороший - но, на самом деле, он тоже странный, жутко сыпучий на сколах:(

Историческая справка о нём коротка: "Произведен на заводе Евгения Иосифовича Гонцкевича, гражданского инженера. Он начал работу в 1911г. около реки Б.Ижора под управлением Ф.К.Скоминского".

Другое дело - этот красавец, воистину, "графский кирпич"! Кстати, во всех завалах таких обнаружилось всего три, и только один более-менее целый, так что он явно попал на Варшавянку при каких-то перестройках, зданий там из такого не строили. Кирпич прекрасен: с отпечатком не то, что пальца, а почти что целой руки изготовившего его рабочего. Если присмотреться, даже на фото, под клеймом, это видно.

"Графский" же он потому что "клеймо принадлежит заводу графа Владимира Александровича Стенбок-Фермора, построенного в 1895г. на принадлежащих ему землях в районе Ольгино (Лахты) недалеко от станции Раздельная. Впоследствии заводом владели наследники графа: сын Александр Владимирович и жена Мария Александровна. Вследствие чрезвычайной расточительности А.В.Стенбок-Фермора завод, как и все хозяйство, пришел в упадок и был разобран в 1905г".

На этом археологическое исследование Варшавянки было временно прекращено, но мы с Дарки регулярно продолжали обходы Города. По пути из Адмиралтейского в Кировский (это самые разрушаемые районы сейчас), мы заглянули во двор чудом уцелевшего во время "коврового сноса" 32-го дома по Розенштейна, и нашли вот этот кирпич:

Версии его происхождения тоже многочисленны: "клеймо могло использоваться на заводе купца Ивана Павловича Першнева в деревне Кормчино Ивановской волости (работал в конце 80-х годов XIX века). Кроме этого, возможно, относится к заводу Ивана Павловича Павлова, который арендовал кирпичный завод в 1910-х годах у наследников В.Г.Зубинского. Еще один вариант - завод Ивана Михайловича Постникова на Петергофском шоссе, работавшем в начале 1900-х."

Затем мы пошли проведать башни Газового, вернее, скрасить своим присутствием их последние дни. По пути проходили мимо Кондратьева дома на Обводном, и увидели очередной "ползающий" кирпич:

Тут история такая: заводчиков Елисеевых было трое, все братья, и у каждого был свой завод. "В 1910-е годы (вплоть до 1917г.) недалеко от поселка Колпино функционировал завод Андрея Васильевича Елисеева (клеймо "А.В.Е." в различный видах). Он также являлся первоначально совладельцем завода "Якорь" (клеймо в виде якоря с различным размером) с еще одним братом Тимофеем Васильевичем Елисеевым, однако в 1912г. владельцем и управляющим данного завода указан лишь последний".

Потом был традиционный обход Лиговки под дождём. Шли по Раастанной, и на углу, там, где два заброшенных дома, 151 и 153, во дворе неожиданно обнаружился кирпич, каких много было когда-то на Розенштейна, но теперь там ни одного целого. У этого же только цифры сколоты, там должен быть вертикально расположенный номер.

Краткая справка: "Завод купца Николая Яковлевича Брокмана построен в 1899 году в селе Ивановское на правом берегу реки Тосна. Насколько известно, к известным архитектору и издателю с теми же фамилиями хозяин завода отношения на имеет".

В тот же день мы дошли, конечно же, и до Лиговки 117, красивого домика с грустными кариатидами, флигели которого, вплоть до Воронежской улицы, недавно обрёк на снос губернатор-реноватор. А потом один из флигелей рухнул - притом, что в нём жили люди. Дарки про этот дом написала стих, над которым жители плакали: http://darwa.livejournal.com/259881.html

А я унесла два кирпича. Вот этот просто красавец:

Он "произведен на совместном заводе купца Алексея Михайловича Григорьева и Феофана Строго(а)нова. Известно, что А.М.Григорьев имел также долю во владении заводом "Ижора" совместно с Н.Ф.Николаевым и И.Д.Сихвоненом, расположенном на левом берегу р.Ижора и выстроенном в 1897г. Феофан Строгонов с 1870-х годов владел заводом на правом берегу р.Нева. Пока неизвестно, являлся ли совместный завод построенным заново, или эти владельцы организовали долевое участие на одном из указанных выше заводов".

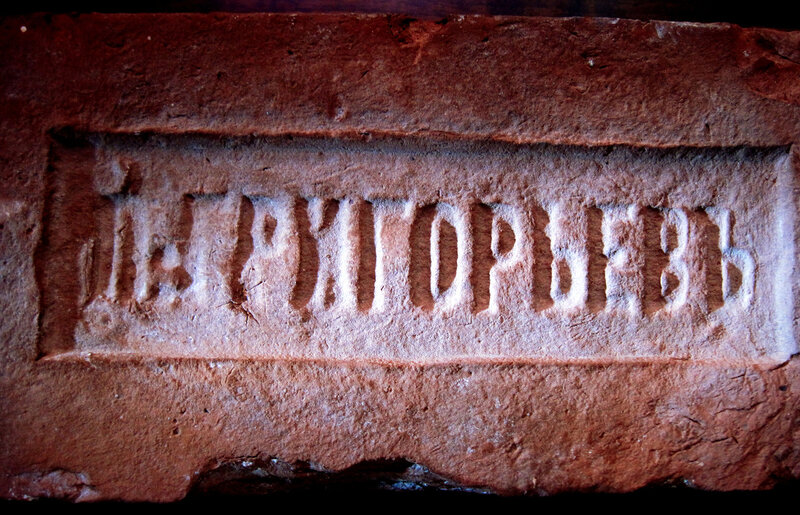

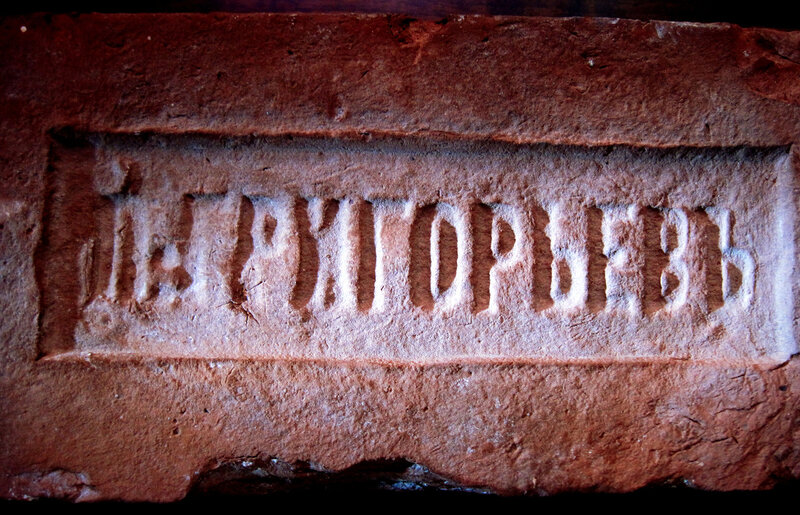

По поводу же следующего кирпича Смирнов пишет, что он не идентифицирован, и неизвестно, была ли какая-то связь между А.М. Григорьевым и П. Григорьевым - но я позволю себе предположить, что была, ибо оба кирпича из одного маленького флигеля.

Может быть, Григорьевы тоже были братья, как Елисеевы... Но, за давностью лет, это практически невозможно выяснить. А домов всё меньше и меньше...

Моя дочь как-то на улице сказала моей маме: "Смотри, бабушка, кирпич ползёт! Сейчас мама придёт и поймает его!".

А теперь - фото с комментариями и историческая справка, честно взятая с сайта-каталога Смирнова: http://www.v-smirnov.ru/coll.htm

В начале весны, когда ещё снег лежал, на углу возле Троицкого собора вырыли кабельную траншею - а я никогда не пропускаю такие события. Как писал Пратчетт, "Анк-Морпорк стоит на Анк-Морпорке", поэтому вскрытие культурного слоя всегда приносит что-то интересное:) Вот и очередной кирпич усилиями рабочих из земли выполз. Жаль только, что все такие "выползы" сильно реагентами пропитаны, от высолов избавиться почти невозможно.

Производили такой кирпич "на заводах землевладельца Александра Ивановича Фукса. Один из заводов был построен в селе Ивановское в 1878г. на правом берегу р.Ижора, а второй - на правом берегу р.Тосны в Овцинской колонии (по-видимому, владелец происходил из обрусевших немцев). Первый завод был в 1896г. куплен Д.И.Тырловым-Жданковым, а второй - в 1899г. И.Я.Востриковым (завод «Усть-Тосна»). Интересно, что в настоящее время на рынке существует австрийская фирма «Фукс Цигелаймашинен Незельшафт», продающая укомплектованные кирпичные заводы "под ключ".

Спустя некоторое время в доме, где я живу, затеяли ремонт полуподвального магазина, и при замене дверной коробки выломали из угла вот такой кирпич:

С его происхождением всё оказалось непросто: "На данный момент имеются три версии происхождения данного клейма:

1) Завод Екатерины Васильевны Ковалевской на Московском шоссе (упоминается в 1911г.);

2) Завод Екатерины Семеновны Курочкиной, открытый в 1874г. (упоминается в 1897г.) и производивший кирпичные и гончарные изделия;

3) Завод Елизаветы Кильхен, находившийся на реке Нева (упоминается в 1867г.)

Судя по типу клейма, скорее всего оно принадлежит к первому или второму заводу".

Потом снег стаял, и мы с мужем пошли-таки на руины Варшавянки. Про это у меня есть отдельный пост, но в него не вошло то, что мы унесли с "поля боя", а именно - четыре кирпича. Вот этот выглядит так, словно он только что с завода:

Завод сей предположительно был заводом "Феоктиста Анисимовича Полякова-Ковтунова, находившимся недалеко от Колпино. В некоторых источниках этот завод в 1925 году упоминается в качестве предшественника завода "Победа" (известный ныне завод "Победа-Кнауф"). Этот завод числился работающим в 1910-х годах. Кроме этого, Ф.А.Поляков арендовал с 1913 года известный завод "Звезда" в селе Усть-Ижора, основанный в 1895г."

Следующему повезло меньше, он очень долго пролежал в воде после сноса пакгауза.

Да и о происхождении его известно мало: "Есть предположение, что он произведен на заводе Семена Распутина на реке Неве, который функционировал достаточно давно (в 1860-е годы)". Хотя, конечно, это не кирпич 1860-х, он гораздо новее - но вообще-то, в снесённом здании было всего два вида кирпича, второй - Арчибальда Бальфура, ("А.В." готическим шрифтом) а про него известно, что он работал в 1870-е, так что, возможно, предположение верно. Знать бы ещё точную дату постройки пакгауза...

Следующий кирпич относится к сожжёному домику ж/д служб по соседству. Я давно такой искала, ещё в прошлом году на Ржевке, в заброшенном квартале, попавшем под КАД, я видела такой кирпичик в карнизе под крышей, но то - в карнизе... Там они все были ровненькие, как на подбор, а на Варшавянке - сплошной производственный брак: кривые, нестандартной ширины и длины, пережжённые... Этот был самый хороший - но, на самом деле, он тоже странный, жутко сыпучий на сколах:(

Историческая справка о нём коротка: "Произведен на заводе Евгения Иосифовича Гонцкевича, гражданского инженера. Он начал работу в 1911г. около реки Б.Ижора под управлением Ф.К.Скоминского".

Другое дело - этот красавец, воистину, "графский кирпич"! Кстати, во всех завалах таких обнаружилось всего три, и только один более-менее целый, так что он явно попал на Варшавянку при каких-то перестройках, зданий там из такого не строили. Кирпич прекрасен: с отпечатком не то, что пальца, а почти что целой руки изготовившего его рабочего. Если присмотреться, даже на фото, под клеймом, это видно.

"Графский" же он потому что "клеймо принадлежит заводу графа Владимира Александровича Стенбок-Фермора, построенного в 1895г. на принадлежащих ему землях в районе Ольгино (Лахты) недалеко от станции Раздельная. Впоследствии заводом владели наследники графа: сын Александр Владимирович и жена Мария Александровна. Вследствие чрезвычайной расточительности А.В.Стенбок-Фермора завод, как и все хозяйство, пришел в упадок и был разобран в 1905г".

На этом археологическое исследование Варшавянки было временно прекращено, но мы с Дарки регулярно продолжали обходы Города. По пути из Адмиралтейского в Кировский (это самые разрушаемые районы сейчас), мы заглянули во двор чудом уцелевшего во время "коврового сноса" 32-го дома по Розенштейна, и нашли вот этот кирпич:

Версии его происхождения тоже многочисленны: "клеймо могло использоваться на заводе купца Ивана Павловича Першнева в деревне Кормчино Ивановской волости (работал в конце 80-х годов XIX века). Кроме этого, возможно, относится к заводу Ивана Павловича Павлова, который арендовал кирпичный завод в 1910-х годах у наследников В.Г.Зубинского. Еще один вариант - завод Ивана Михайловича Постникова на Петергофском шоссе, работавшем в начале 1900-х."

Затем мы пошли проведать башни Газового, вернее, скрасить своим присутствием их последние дни. По пути проходили мимо Кондратьева дома на Обводном, и увидели очередной "ползающий" кирпич:

Тут история такая: заводчиков Елисеевых было трое, все братья, и у каждого был свой завод. "В 1910-е годы (вплоть до 1917г.) недалеко от поселка Колпино функционировал завод Андрея Васильевича Елисеева (клеймо "А.В.Е." в различный видах). Он также являлся первоначально совладельцем завода "Якорь" (клеймо в виде якоря с различным размером) с еще одним братом Тимофеем Васильевичем Елисеевым, однако в 1912г. владельцем и управляющим данного завода указан лишь последний".

Потом был традиционный обход Лиговки под дождём. Шли по Раастанной, и на углу, там, где два заброшенных дома, 151 и 153, во дворе неожиданно обнаружился кирпич, каких много было когда-то на Розенштейна, но теперь там ни одного целого. У этого же только цифры сколоты, там должен быть вертикально расположенный номер.

Краткая справка: "Завод купца Николая Яковлевича Брокмана построен в 1899 году в селе Ивановское на правом берегу реки Тосна. Насколько известно, к известным архитектору и издателю с теми же фамилиями хозяин завода отношения на имеет".

В тот же день мы дошли, конечно же, и до Лиговки 117, красивого домика с грустными кариатидами, флигели которого, вплоть до Воронежской улицы, недавно обрёк на снос губернатор-реноватор. А потом один из флигелей рухнул - притом, что в нём жили люди. Дарки про этот дом написала стих, над которым жители плакали: http://darwa.livejournal.com/259881.html

А я унесла два кирпича. Вот этот просто красавец:

Он "произведен на совместном заводе купца Алексея Михайловича Григорьева и Феофана Строго(а)нова. Известно, что А.М.Григорьев имел также долю во владении заводом "Ижора" совместно с Н.Ф.Николаевым и И.Д.Сихвоненом, расположенном на левом берегу р.Ижора и выстроенном в 1897г. Феофан Строгонов с 1870-х годов владел заводом на правом берегу р.Нева. Пока неизвестно, являлся ли совместный завод построенным заново, или эти владельцы организовали долевое участие на одном из указанных выше заводов".

По поводу же следующего кирпича Смирнов пишет, что он не идентифицирован, и неизвестно, была ли какая-то связь между А.М. Григорьевым и П. Григорьевым - но я позволю себе предположить, что была, ибо оба кирпича из одного маленького флигеля.

Может быть, Григорьевы тоже были братья, как Елисеевы... Но, за давностью лет, это практически невозможно выяснить. А домов всё меньше и меньше...