Каспар Хаузер: необычная судьба одного найдёныша

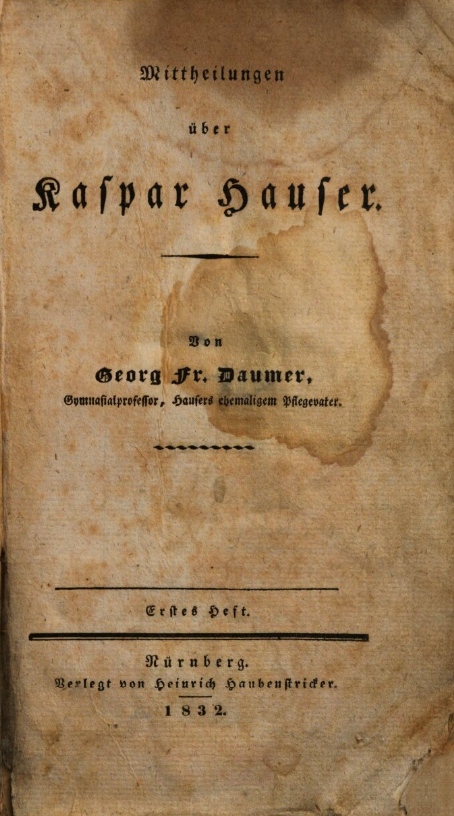

В 1832 году в Нюрнберге двумя брошюрами вышел научный отчет под названием «Сведения о Каспаре Хаузере», написанный опекуном Хаузера Георгом Фридрихом Даумером, одним из самых экстравагантных немецких мыслителей XIX столетия. Этот текст во многом сформировал миф о Хаузере-найденыше - «человеке в естественном состоянии», якобы впервые попавшем в человеческое общество в возрасте шестнадцати лет. Публикую отрывки из произведения, никогда не публиковавшегося по-русски, в переводе Миши Коноваленко - вместе с представлением автора этой странной работы.

26 мая 1828 года на одной из площадей Нюрнберга был обнаружен неизвестный молодой человек приблизительно шестнадцатилетнего возраста. В руке он держал письмо, адресованное ротмистру 4-го эскадрона 6-го шевалежерского полка, квартировавшего в Нюрнберге. В ответ на обращения горожан он произносил маловразумительные фразы вроде «Новы ворота» или «Хочу стать таким всадником, как отец был». В полицейском участке выяснилось, что молодой человек кое-как умеет читать, знает молитвы и может написать свое имя: Каспар Хаузер. Городские власти до выяснения всех обстоятельств дела определили его в тюрьму. Впоследствии врачебный осмотр установил, что молодой человек «не безумен и не слабоумен, однако, по всей очевидности, силою удерживался вдали <...> ото всякого человеческого и общественного воспитания». Это стало поворотной точкой в жизни Хаузера. Быстро обрастая мифологическими подробностями, его история скоро стала известна по всей Европе.

В 1832 году в Нюрнберге был напечатан научный отчет под названием «Сведения о Каспаре Хаузере». Автором его был Георг Фридрих Даумер, 32-летний гимназический учитель на пенсии, который с июля 1828 года стал опекуном Хаузера. Даумер взял Каспара к себе в дом, учил его письму, основам разных наук, музыке; ставил над ним медицинские эксперименты. Продолжалось это до октября 1829 года, когда на Хаузера было совершено первое из двух загадочных покушений (или же, как полагают некоторые современные исследователи, спланированных эпизодов самоповреждения). Именно результаты собственных многомесячных наблюдений и опытов, поставленных над Хаузером за то время, пока они жили под одной крышей, Даумер изложил в своем отчете 1832 года.

Здесь нужно заметить, что сам Георг Фридрих Даумер - одна из удивительнейших фигур в интеллектуальной жизни Германии XIX столетия. Траекторию его философского, богословского и поэтического творчества в этом кратком предисловии уместить было бы невозможно. Первая ее точка - юношеское увлечение пиетизмом, продлившееся очень недолго. Конечная - обращение в католицизм (впрочем, весьма своеобразный, с культом женственности в центре). В промежутке воззрения Даумера не раз претерпевали самые резкие эволюции, сопровождавшиеся, по-видимому, сильными душевными потрясениями. Так, «полное разочарование в пиэтизме», как передает русский биограф Даумера, «произвело на него такое подавляющее впечатление, что он хотел лишить себя жизни путемъ отказа от пищи и около девяти дней питался одним только кофеем». Кофеиновый суицид Даумеру не удался - но к религии он совершенно охладел. На долгое время Даумер стал настолько открытым противником христианства, насколько это позволяла цензурная обстановка эпохи бидермейера. Собственно говоря, едва ли не единственное сочинение Даумера, переведенное на русский язык (если не считать, к примеру, любовных романсов на музыку Брамса) - антирелигиозное. Это книга под названием «Тайны древнего христианства» (1847, русский перевод - 1927, изд-во «Атеист»). В ней утверждается, что истинные истоки христианской религии лежат в каннибалистическом культе, основанном на человеческих жертвоприношениях («антропофагическом причастии»). Характерна и более ранняя заметка под названием «О мучениях животного мира, живущего в подчинении у христиан» (1834). В ней садизм по отношению к животным прямо связывался с христианским вероисповеданием (сам Даумер между тем был в числе пионеров европейской зоозащиты: в 1840 году он основал одно из первых в Германии обществ охраны животных). Разумеется, критикой религии философская программа Даумера не ограничивалась. В противовес «духовно оскопленному пиетизму и мистицизму» и «вечно растекающемуся в игре ничтожностей пантеизму» он в 1827 году предлагает собственную систему, которая призвана «положить начало научному теизму» (Urgeschichte des Menschengeistes, 1827).

Вот какого опекуна и воспитателя получил себе очутившийся в Нюрнберге в 1828 году юный Каспар Хаузер, которому так и не суждено было «стать всадником». Из всего сказанного должно быть ясно: когда Даумер добивался опекунства над Хаузером, за этим решением стоял не только филантропизм, но и вполне конкертные исследовательские интересы и полемические задачи. Во многом именно благодаря Даумеру укрепилось и распространилось представление, согласно которому Хаузер, появившийся из ниоткуда на маленькой нюрнбергской площади, таким образом в возрасте 16 лет впервые попал в человеческое общество. Сегодня у историков есть серьезные основания в этом сомневаться: против этого говорят не только представления современной медицины и психологии развития, но и подозрительные нестыковки в истории Хаузера и в сохранившихся документальных свидетельствах. Собственные рассказы Хаузера об одиночном заключении в тюрьме вплоть до того момента, когда он был отведен таинственным незнакомцем на площадь, как и сразу же распространившееся гипотезы о его княжеском или королевском происхождении, по-видимому, принадлежат скорее мифу, чем реальности. Однако именно в такой форме его случай имел наибольшую философскую и научную ценность. Хаузер как найденыш представлял собой уникальную модель человека в естественном состоянии: настоящего дикаря, никак не затронутого воздействием культуры и попавшего в человеческое общество уже практически взрослым. Поэтому его собственные рассказы и результаты поставленных над ним опытов (при условии, что история о таинственном заключении будет принята на веру) могли иметь немалый вес в актуальных дискуссиях по ключевым философским и теологическим вопросам. Этим и воспользовался Георг Фридрих Даумер. Однако своими «Сведениями о Каспаре Хаузере» он не только совершил выдающийся (пускай с фактической точки зрения и довольно сомнительный) вклад в научную полемику своего времени, но одновременно создал один из самых сильных культурных образов XIX столетия: историю трагического столкновения найденыша-дикаря с цивилизованным обществом. Ниже мы приведем несколько отрывков из этого документа.

Г.Ф. Даумер. Сведения о Каспаре Хаузере. Тетрадь первая. Нюрнберг, 1832

Из главы «Из поданного в начале сентября 1828 года донесения о Хаузере»

«Для описания общей его физической конституции замечу следующее. Он вообще, сколько я его знаю, в особенности же теперь, имеет хорошую наружность и здоровый цвет лица, но нельзя найти тела, обладавшего бы в отношении любых усилий или внешних воздействий такой невероятной восприимчивостью, слабостью и возбудимостью. Мягкое прикосновение ладони оказывает на него действие как от удара; если он некоторое время идет против ветра, голос его хрипнет; малейшая прогулка раньше утомляла его так, что он едва держался на ногах; в последнее время, впрочем, он может ходить часами, уже не чувствуя притом полного истощения. Ранее он стоял и ходил, заворачивая ступни внутрь, постоянно рискуя потерять равновесие; он не мог сделать малейшего прыжка, не упавши на землю; теперь же его шаг почти не отличается от шага прочих людей. Ладони и ступни его прежде были так нежны, ранимы и лишены всяких мозолей, что явственно выдавали непривычку к ходьбе и к труду. Когда он был мне передан, я обнаружил еще заметные следы от тех волдырей и потертостей, что он во множестве получил от непривычной ему ходьбы. При возбуждении чувств, при напряжении сил, внимания или при размышлении приходит в конвульсивное движение его лицо, в особенности рот, кривящийся на левую сторону, а также левая рука. От мясной пищи с ним делаются лихорадочные припадки, растительная кислота вызывает видимое возбуждение, сладкое ему противно, все пряное и хмельное вызывает в нем явления ужасающие. Все его чувства чудовищно остры и утончены».

«Замечательнее всего те наблюдаемые у него явления, что простираются в область животного магнетизма и ясновидения. Той ночью, когда в его болезни случился перелом, он видел сон, где в дружественном образе ему представился переход к выздоровлению. Если кто-то приближается к нему сзади, пусть даже незаметно или неслышно, он узнает это посредством совершенно своеобычного ощущения, которое возбуждает в нем близость живого существа. Если у него за спиной вытягивать руку, он чувствует исходящее от нее течение, которое обозначает словом „дует“; если его берут за руку, то за немногими исключениями (для пожилых лиц), его охватывает ледяная дрожь. Наибольшую восприимчивость к таким воздействиям он выказывает (по неизвестной причине) по отношению ко мне. Он узнает, повернувшись ко мне спиной, если я вытягиваю руку в его сторону на расстоянии в сто двадцать пять шагов. Подобную же восприимчивость выказывает он и к металлам; он чувствует и отличает по силе притяжения металлы, которые положат, незаметно для него, под бумагу. Эти явления, впрочем, ослабляются, по мере того как он выздоравливает и набирается сил».

«Для описания его духовного своеобразия, в том виде, как оно до сих пор обнаруживалось, могут служить следующие черты. Ему свойственно величайшее добродушие и мягкосердечие. Впрочем, ко всем людям он в той или иной степени питает недоверие, что как следствие его предшествующего опыта вполне объяснимо. Его суждение остро и точно, наблюдение необычайно тонко. Авторитеты для него не значат ничего; он полагается лишь на собственные созерцание, опыт и мысль. Его рассудок не хочет знать в своих притязаниях никаких пределов и ищет абсолютного удовлетворения, его моральное чувство проявляется ригорически, в отношении внешнего порядка и чистоты он педантичен. Его упорство в вещах, которые он сам для себя избрал, часто доходит до своенравия».

«Две величайшие перемены, произошедшие, по собственному его сообщению, с его способом чувствовать и с воззрением на вещи, были следующие. Первая явилась, когда я принес ему ящичек с буквами для чтения и начал знакомить его с буквами. С этого времени, как он говорит, с играми было покончено, игрушечные лошадки, прежде величайшая его радость, были забыты, и он был теперь занят только учением. Другая большая перемена произошла в нем, когда он понял нечто о прозябании и росте. Дело в том, что до того времени он полагал, будто деревья, листья, цветы, плоды делаются и образуются руками человека, и, когда я старался сообщить ему представление о росте у растений, он выказывал полное недоверие. Поэтому я велел ему (в августе 1828 г.) посадить в цветочные горшки несколько семян разных видов растений и предсказал ему, что произойдет. Он рад во всем мне поверить, отвечал он, если я смогу это подтвердить. Когда же зерна в самом деле взошли, он пришел в неизъяснимую радость и изумление, и с того времени смотрит на природу совершенно иными глазами».

В оформлении публикации использованы кадры из фильма Вернера Херцога «Каждый за себя, а Бог против всех». Как рассказывал сам Херцог в своей одноименной автобиографии, одним из главных источников для его фильма послужил именно отчет Даумера

Из главы «Первоначальная кротость и доброта характера»

«Перенося собственную свою чувствительность ко внешним воздействиям на все живые существа, он даже от того, что другим не причиняло боли, мог приходить в ужас. Когда некто стал упрашивать Хаузера нанести ему небольшой удар хворостинкой, он никак не давал себя уговорить; это, сказал он, слишком больно ему самому. Если один на глазах у него ударял другого, пусть даже получивший удар уверял со смехом, что ему вовсе не больно, это никак не умаляло того ужаса и боли, что испытывал при виде этого Хаузер. Тем более, если он видел, как кого-то наказывают телесно, как это несколько раз было в башне с ребенком, он лил слезы и впадал в чрезвычайное беспокойство. Я видел, как он, немногим позже того, как я принял его на попечение, пришел в ужас и в негодование, когда некто, чтобы показать ему кошку, поднял ее на воздух, взявши за загривок. Он не любил, чтобы убивали блох, которые жестоко мучили его в башне и чьи укусы лишали его сна, и довольствовался тем, что выбрасывал их в окно. Когда некто в то время убил у него на глазах блоху, Хаузер напустился на него с упреками, а когда ему сказали, что это животное убито потому, что мучило и кусало человека, он ответил, что следовало отпустить его в окно. Лишь когда ему заметили, что в таком случае блоха перескочила бы на других людей и покусала бы их тоже, он несколько успокоился. Когда кто хотел убить какое насекомое, Хаузер не давал этого сделать и говорил, что этот зверь тоже хочет жить. При виде птицы или другого животного в клетке он печалился и говорил, что этот зверь тоже хочет на волю, зачем его запирают? Я слышал, как он расплакался, когда некто сказал ему в шутку, будто такая-то кошка была брошена на съедение змеям, бывшим в то время в Нюрнберге. Он опечалился почти до слез, когда услышал, что у лошади, на которой он обычно ездил, отекла нога, а когда услышал, что лошадь эта будет представлять в театре лошака, пришел в ярость и сказал, чтобы не смели над этим добрым конем так шутить. Если он видел, что животные хотят корма, он настаивал на том, чтобы их удовлетворили. Я должен был позволить ему однажды, чтобы не восстановить его против себя, отпустить на свободу птицу, которая назначалась в жаркое. Нельзя вообразить себе той детски-трогательной простоты, с какой он за нее просил, и того восторга, с каким он глядел, как она летела прочь. Он рассказывал мне однажды с выражением бесконечной печали, что г-н *** застрелил на охоте зайца и двух птиц, которых он видел еще истекающими кровью. Как это можно, чтобы люди не имели никакого милосердия к этим зверям, которые никому-де не сделали никакого зла? Когда ему отвечали, что этих животных убивают, чтобы питаться их мясом, он отвечал, что можно было бы есть что-нибудь другое - к примеру, хлеб, как он, Хаузер».

«Покушение наложило дурной отпечаток на его характер. Он говорил впоследствии, что если бы неизвестный, державший его в заключении, о котором сам он полагал, что это был тот же, кто совершил и это новое преступление, обнаружен был прежде, то он, Хаузер, просил бы за него, ведь тот выкормил его ребенком и не убил. Теперь же, если его поймают, то пусть с ним делают что хотят. Упражняясь спустя несколько недель после своего ранения в стрельбе по мишени и сделавши удачный выстрел, он прибежал ко мне с торжествующим видом и сказал, что теперь умеет застрелить человека. Так перенастроено было теперь столь безответное прежде существо, которое мельчайшего животного не в силах было обидеть, пускай даже то само его мучило».

Из главы «Хаузер в отношении к женскому полу»

«Природа Хаузера долгое время проявляла себя в половом отношении совершенно безразлично, и сексуальная способность его погружена была в глубокий, непробудный сон. Поначалу он всеми силами души хотел стать девочкой, потому что его очаровывали пестрые женские наряды, а для такого превращения, по его мнению, не требовалось ничего, кроме перемены платья. Однако позже, когда он, хотя и не постигнув еще разницы полов, понял своеобычность женской природы и ее положения в человеческом обществе, он переменил эту свою склонность на противоположную. Для Хаузера не было ничего выше знания и способности при посредстве этого знания действовать; когда же он увидел, что в области знания свое господство заявил мужской пол, он утвердился во мнении, что этот пол представляет собою более высокий разряд существ, нежели женский (1828 и 1829). Отведенные последнему занятия и умения вызывали у него мало почтения, а присущее женственности нравственное достоинство он тогда распознать был еще не способен. Сюда прибавились разнообразные наблюдения, которые он имел случай сделать в обществе юных особ женского пола и которые должны были в нем это воззрение только укрепить. Как бы нерассудительно и невообразимо ни льстили ему многие особы женского пола (я мог бы привести тому удивительные примеры), они не достигали этим у него ничего, кроме презрения. Выше всего ставил он женщин старых и много занимавшихся делом, пускай даже и из числа служанок - юных же дам, проводящих время в светских увеселениях, он обыкновенно поносил в беспощаднейших выражениях».

«Ничего не вызывало у него большего отвращения, чем любовные истории. Он вообще не понимает, говаривал он, почему это кто-то может желать себе только одну такую-то женщину и никакую больше; как будто он не мог бы с тем же успехом взять себе другую».

«В октябре 1828 года обнаружилось, что со словом „дама“ (Frauenzimmer) он связывал исключительно представление о юных особах женского пола, не занятых никаким серьезным трудом, каких он часто встречал в свете. Дамы, говорил он, не годятся ни на что, кроме как сидеть без дела. Или: дамы ничего не умеют, кроме как сидеть без дела и понемножку шить или вязать. О женщинах в моем доме, которых он всегда видел за целесообразными занятиями, он утверждал, что они никакие не дамы. Когда, к примеру, моя мать, пока он поносил по своему обычаю дам, сказала ему, что ведь и она тоже дама, неужто и в ней есть все то, что он порицает, он возразил: „Никакая Вы не дама, Вы мама“. Дамы, говаривал он, безостановочно едят и пьют, и все вперемешку, и оттого всегда больны. Женщины столько всего рассказывают друг другу о своих бедах и невзгодах, а всё от еды и питья».

«Летом 1829 года он очень злился оттого, что в праздничной процессии канатных танцовщиков пробежал пару улиц за одной из скакавших в этой процессии женщин, чьи наряды, фигура и искусство держаться в седле привлекли его внимание. Тут и с ним, говорил он со злобой, случилось то, что, как он слыхал, бывает иногда с другими: он волочился за женщиной».

«Что в женщине можно искать или не находить красоты, ему казалось совершенно непонятным. Когда он увидел как-то карикатуру, где в танцах после того, как милые и юные дамы отошли к другим танцорам, кому-то осталась только отвратительная тощая старуха, он не понял, что разумел художник, и спросил, неужели старуха не умеет танцевать? Когда ему возразили, что, конечно, умеет, да только она стара и отвратительна, он отвечал, что это ничего не значит, если она умеет танцевать (осень 1829 года). Чувство мужской красоты у него развилось, в то время как женской он совершенно не замечал. Я часто слыхал, как он превозносит первую, и никогда - вторую; кроме одного случая (в декабре 1829 года), когда он не мог нахвалиться на красоту одной мне лично не знакомой семидесятидвухлетней дамы, с которой имел весьма приятную беседу, и в чьей внешности ему, вероятно, пришлась по душе некая духовная грация».

Из главы «Хаузер в отношении к религиозным представлениям»

«Внешняя сторона богослужения была для Хаузера сперва не только совершенно непонятна, но к тому же омерзительна и непереносима. Когда он впервые оказался в церкви и услышал, как возвышает голос проповедник, он решил, что тот „лается“ с народом. Пение прихожан, как и голос проповедника, казались ему отвратительным шумом и гамом, который оскорблял его в высшей степени утонченный и раздражимый слух; „Сперва, - говорил он со злобой, - вопили люди, а когда они перестали, тогда стал вопить пастор“. Распятия в церквях вызывали в нем страшный трепет, так как пригвожденные фигуры Христа он принимал за истязаемых живых существ. Я слышал, как он в церквях с выражением нестерпимой боли умолял не мучить так этих людей, а снять их с крестов долой. Обыкновенное его поведение в отношении других предметов религиозного искусства показывает следующий случай. Увидав в 1828 году „Моление о чаше“ у церкви св. Лаврентия, он сказал, что это изображение глупое - один о чем-то просит, а взять этого все равно не сможет, потому что сам каменный; другой же (Бог Отец) ничего не может ему дать, потому что тоже каменный».

«Попытки привить ему религиозные представления, которые предпринимались до моего знакомства с ним, потерпели полную неудачу. Ему говорили, что есть только один Бог, и он всюду. Первая часть этого положения не встревожила его, так как под именем Бога он, по-видимому, понимал какое-то человеческое существо; тем более обеспокоила его вторая. Он, как мне рассказывали свидетели, впал в характерное для него глубокое размышление, долгое время оставался на месте, двигался конвульсивно и наконец произнес, что это невозможно, так как он (Хаузер) не может быть более чем в одной точке одновременно. Ибо с собственными своими качествами, с собственными индивидуальными способностями он обыкновенно соразмерял и все прочее. „Каспар тут - не там - не там“, - говорил он, указывая на разные места (т. е. он здесь - а не там и не в другом месте). Из-за того смятения и стеснения, в который его приводили лица духовного звания, он очень их боялся. Об одном священнике, который к нему приходил, он сказал мне как-то (летом 1828 года), что испугался, потому что это пастор, а когда я спросил его о причине, отвечал, что эти люди уже достаточно его помучили. Однажды в башне к нему пришли будто бы четверо сразу и говорили вещи, для него непостижимые, к примеру, что Бог все создал из ничего. А когда-де он пожелал узнать, как это случилось, все начали говорить разом (вопить, по его выражению), и каждый свое. На возражение, что он-де такого не понимает и хочет научиться сперва читать и писать, они отвечали, что это-то и надо выучить в первую очередь. И ушли-де они от него не раньше, чем он им сказал, что пора бы им уже уходить. В другой раз он рассказал, как он заявил им: если он что-то хочет сделать, то ему надо иметь и что-то, из чего он это сделает, так пусть скажут ему тогда, как Бог мог сделать все из ничего. После этого все они надолго умолкли, а потом принялись говорить между собой, так, что он совсем уже ничего не мог ни понять, ни разобрать».

Из главы «Появление Хаузера в Нюрнберге, описанное им самим»

«Я некоторое время стоял на том же месте, где оставил меня этот человек, пока тот человек не забрал у меня письмо и не привел в дом господина ротмистра. Когда я вошел в дом, я почувствовал сильные боли в голове от громкого голоса, который там услыхал. Слуга усадил меня на стул и пытался меня расспросить, но я не мог отвечать иначе, как теми словами, которым меня научили и которые я без различия использовал, чтобы выразить усталость и боль. Он принес мне тогда оловянную тарелку с мясом и в стакане пиво. Блеск тарелки и цвет пива мне понравились, но один запах делал мне больно. Я это все оттолкнул, он настойчиво хотел мне это вручить, а я снова отталкивал. Потом он принес мне воды и кусочек хлеба, его я тотчас узнал и взял в руку, и ел, и пил. Вода была такая свежая, что я выпил три или четыре стакана, и почувствовал, что хорошо подкрепился. Потом он уложил меня в лошадином стойле, и я тотчас уснул. Когда господин ротмистр вернулся домой, меня разбудили, я увидал его форму и саблю, удивился и обрадовался им и захотел себе такого же. «Хочу стать таким всадником, как отец был», - чем я хотел дать понять, чтобы мне дали такую блестящую, красивую вещь. Они начали говорить, и так громко, что мне во всем теле было больно, и я начал плакать и сказал те же слова - тогда они отвели меня в полицию, и это была самая мучительная для меня дорога. Когда я дошел, там было уже очень много людей, а я удивился и совсем не понимал, что же это такое, что так движется, что все говорят, и так громко, потом мне дали нюхательного табаку, который мне пришлось сунуть в нос; от него мне стало очень больно, и я начал плакать, потому что у меня очень заболела голова. Они еще мучили меня всякими вещами, которые вызывали ужасные боли, а я все плакал. Когда я какое-то время пробыл в полиции, меня отвели на башню. Мне пришлось подниматься на очень высокую гору, и я плакал, потому что мне ото всего было очень больно. Когда я дошел до башни, там один опять говорил так громко, что мне стало еще больней. Он повел меня еще на другую высокую гору, это была лестница, он открыл дверь, которая делала один особенный шум, и только там я смог отдохнуть. Но я еще некоторое время плакал, пока не уснул, потому что мне ото всего было очень больно, а наконец я все-таки заснул. Когда я проснулся, я услышал что-то, от чего я пришел в изумление и слушал с таким вниманием, потому что в предыдущем моем положении я ничего такого не слышал. Такое внимание, я его совсем описать не могу. Я слушал очень долго, а потом я ничего уже не слышал и внимание ушло, я почувствовал, что болят стопы. Я заметил, что глаза у меня не болели, и почему они не болели? Потому что был не день, что для моих глаз было очень хорошо. Но не считая этого, все тело болело, особенно стопы. Я поднялся и сел, я хотел дотянуться до своей воды, чтобы утолить жажду, которую чувствовал; я не нашел уже ни воды, ни хлеба, вместо этого я увидал пол, который выглядел совсем иначе, чем в прошлом месте моего пребывания. Я хотел оглядеться и поискать своих лошадей и поиграть с ними, но ни одной со мной не было, на что я сказал: «Хочу стать таким всадником, как отец был», чем я хотел сказать, куда это пропали лошади, и вода, и хлеб. Тут я заметил соломенный тюфяк, на котором сидел, который я стал разглядывать в изумлении и не знал, что же это такое. Поглядев на него уже очень долго, я постучал по нему пальцем, отчего услышал тот самый шум, как от соломы, которая была у меня в прежнем месте моего пребывания, на которой я всегда обыкновенно сидел и там же спал. Я увидел и очень много иных вещей, от которых я в такое изумление пришел, какого нельзя описать. Я сказал: «Хочу стать таким всадником, как отец был», чем я хотел сказать: что же это все такое и куда это пропали лошади? Я опять услыхал, как бьют часы; я слушал очень долго; и когда я ничего больше уже не слышал, я увидел печку, которая была зеленого цвета и издавала блеск. Печке я тоже сказал запомненные слова, которым научил меня тот человек, чем я хотел сказать: пусть он мне тоже даст такую красивую блестящую вещь; я сказал это несколько раз, но не получил ничего. Я очень долго на нее глядел; я сказал еще раз те же слова, чем я хотел сказать печке, почему это мои лошади так долго не возвращаются. Я полагал, что лошади убежали. Мне пришла еще мысль, что если лошади вернутся, то я скажу, что пусть они не смеют больше уходить, и еще вот что я хотел сказать: нельзя отпускать хлеб, а не то у вас ничего не будет. Оттого что я много говорил, у меня началась сильная жажда, и, оттого что я не видел больше воды, я лег и уснул. Когда я опять проснулся, я почувствовал те же боли в глазах, что чувствовал по дороге в город, а когда опять проснулся, был день, и, оттого что мне дневной свет делал очень больно, я начал плакать и сказал: «Хочу стать таким всадником, как отец был. Веди, куда полагается письмо». Этим я хотел сказать: почему мне так больно в глазах? Пускай он это уберет, что делает мне так больно глазам, пускай скорее отдаст мне лошадей и уже не мучит меня больше. Я услышал все то же самое, что слышал в первый раз, и все же мне показалось, что это что-то другое, потому что теперь я это слышал гораздо громче; это и было не то же самое, но вместо того, чтобы били часы, звонили в колокола. Это я слушал очень долго; но чем дальше, тем я слушал меньше и меньше, и, когда внимание у меня ушло, тогда я сказал эти слова: «Веди, куда полагается письмо», чем я хотел сказать: пусть он мне тоже даст такую красивую вещь и пусть уже не мучит меня больше».