Успенская церковь на Васильевском острове

Оригинал взят у pharmateacher в Успенская церковь на Васильевском острове

В последний день февраля я прогуливалась от Дворцового моста по набережной Лейтенанта Шмидта к музею-институту семьи Рерихов, в сторону порта.

День выдался серым, пасмурным, неласковым. 29 февраля . Редкий день).

Периодически шел снег.

Нева еще подо льдом, левушки мерзнут на набережной..

И в жару, и в холод Петр Первый "строит лодку" у Адмиралтейства...

" На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел..Пред ним широко

Река неслася..."

Вот вышла на прогулку петербургская семья . Не туристы, явно. Редкий турист дойдет до конца набережной...)

Наблюдаю трогательную кормежку. Женщина принесла целый пакет еды для пернатых.

Уточки, голуби, вороны, чайки..Дружная невская семейка)

Самые хулиганистые - катаются на тающих льдинках)

Чуть дальше - еще один пункт раздачи питания)

А я нахожусь где-то тут...

За Невой, за мостом, виден купол Исаакиевского собора. Очень удачно луч солнца выглянул)

Вижу подводную лодку...Один из новых музеев, открыт совсем недавно. О нем я еще расскажу. Другой рассказ будет.

На набережной, как раз напротив лодки, стоит Успенская церковь. Точнее - церковь Успения Божьей Матери.

Церковь очень красивая. Расположена она чуть вдали от основных достопримечательностей центра города, ближе к порту, за мостом Лейтенанта Шмидта , ныне Благовещенского моста.

Для меня она стоит в одном ряду с нашим Спасом-на-Крови и московским собором Василия Блаженного на Красной площади.

Кроме того, что она интересна сама по себе, с ней связана история нашей семьи. Точнее ,страница жизни прародственницы Полины. О ней я чуть позже расскажу.

А сейчас - о церкви. Она - пятиглавая, вмещает до 2000 человек.

Проект выдержан в псевдорусском стиле. Нижняя часть здания облицована серым гранитом, верхняя - песчаником. 14 сортов облицовочного кирпича поставлялись рижским заводом М. В. Нестерова.

Наружные мозаики были исполнены в мастерской В.Фролова. При строительстве храма впервые в Санкт-Петербурге гладкие части куполов были облицованы листами алюминия.

На звоннице помещены шесть колоколов общим весом 1128 кг.

С тех пор, как ее полностью восстановили, в этой церкви я еще не была ни разу. Только в "лесах" ее наблюдала.

Захожу... Открываю тяжелые двери.

Храмовое пространство - система перекрещивающихся арок.

Поэтому в церкви отсутствуют столбы.

Красиво...Необычно.

Стены церкви первоначально были расписаны московскими мастерами под руководством академика Ф.А Соколова. Роспись была затем отреставрирована.

Кроме того, в храме работала группа из 80 человек, сформированная выпускниками Санкт-Петербургского института им. Репина.

На внутреннем пространстве купола изображён «Христос Пантократор» с херувимами и серафимами (закончен совсем недавно, в 2007 году).

Под барабаном - четыре композиции: «Рождество Иисуса Христа», «Крещение Господне», «Сошествие во ад» и «Вознесение Господне».

На парусах находятся образа четырёх Евангелистов.

Идет служба. Акустика великолепная ! Чудо просто!

Главной темой центрального алтаря является Успение Пресвятой Богородицы.

В алтаре установлен престол из каррарского мрамора. Фарфоровый позолоченный иконостас был изготовлен в мастерской заслуженного художника Российской Федерации Л. С. Солодкова.

Храмовый список «Успения Божией Матери» после закрытия подворья был перенесён во Владимирский собор.

Там и остался..

История этого храма начинается еще с петровских времен, хотя в нынешнем виде храм был построен в конце 19 века.

В 1721 году на Васильевском острове, в соответствии с указом Петра I, началось строительство архиерейского подворья членов Святейшего Синода. Подворье использовалось, в основном, для проживания архиереев-синодалов, приезжающих в Санкт-Петербург на заседания. Синод находился на другой стороне Невы.

Доход был небольшим, поэтому в 1872 году было решено его продать для подворья Киево-Печерской лавры. Теперь тут размещались монашествующие и продолжительный срок проживали киевские архиереи. Но места становилось мало, церковь оставалась маленькой и не вмещала всех желающих.

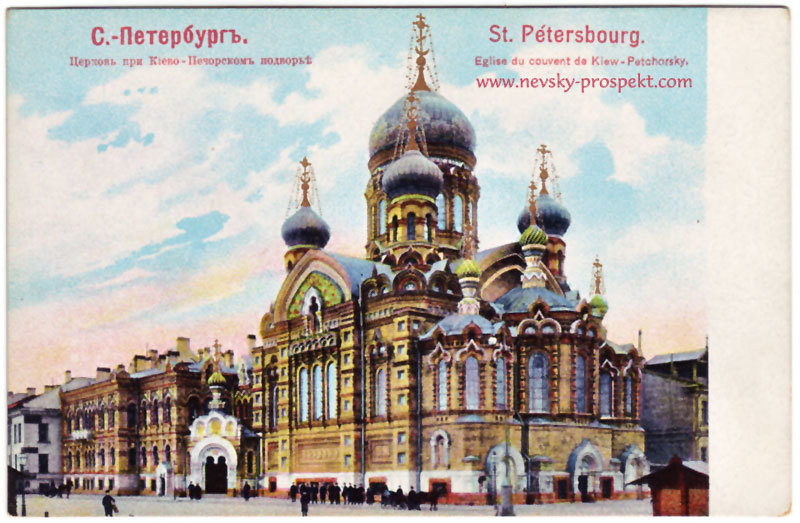

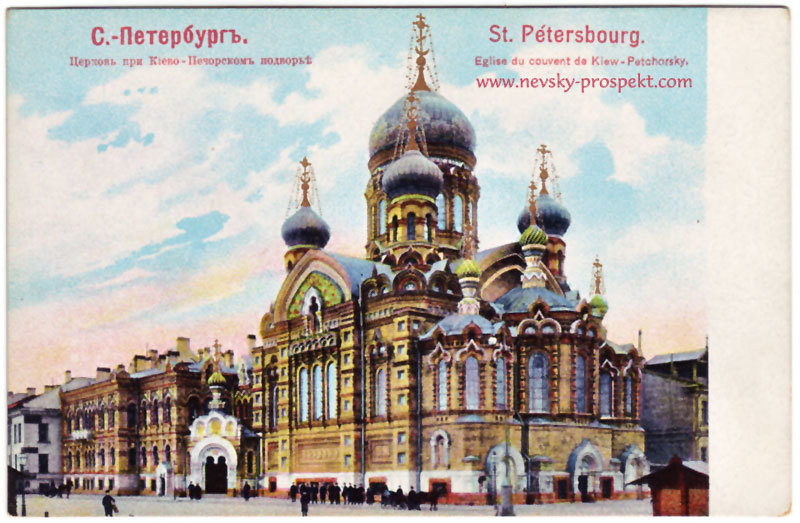

( фото из инета)

В 1894 году состоялся архитектурный конкурс на строительство здесь нового комплекса церковных зданий.

По его итогам был принят проект , согласно которому главной архитектурной доминантой подворья и этой части невской набережной должен был стать новый храм, а большинство зданий предполагалось выстроить заново.

В 1894-1895 годах на месте снесённого здания на набережной был построен новый двухэтажный дом, в котором устроены квартира настоятеля и покои митрополита с балконом на главном фасаде.

Видите его выше на снимке прошлых лет ? Слева за часовенкой .

Из своих комнат митрополит мог непосредственно перейти в храм.

Остальные служители подворья разместились в двухэтажном дворовом флигеле. Еще один, уже имеющийся, дом был надстроен третьим этажом.

Новый храм во имя Успения Пресвятой Богородицы был заложен в 1895 году.

Работы по строительству продолжались без перерыва с раннего утра до наступления темноты.

В 1896 году внутри строящегося храма была возведена временная церковь, где постоянно проходили богослужения. В следующем году на купола были подняты кресты.

Затем были позолочены купола и произведены отделочные работы. После освящения в храме был установлен временный иконостас из старой домовой церкви подворья. Отделочные работы и роспись были завершены к 1903 году.

( фото из инета)

Тут я снова вспомню свою родственницу. Полина Михайловна владела доходным домом на углу Малого проспекта и 17 линии Васильевского острова до 1917 года. Жила она одна, детей и своей семьи у нее не было. Была она тогда уже немолода.

После революции дом отобрали, поселили туда рабочих и крестьян, а ей выделили комнатку на первом этаже.

Через некоторое время и эта комнатка оказалась нужна , Полина оказалась на улице.

Она отправилась в ближайшую к ее дому церковь, о которой идет рассказ, там ее приняли, определили жить в подвальное помещение храма.Питалась Полина в монашеской столовой.

Помещение было сырым, холодным. Помимо Полины, в нем жили крысы. Во время наводнений ( а наводнения в то время были нередки, дамбы еще не было) подвал церкви, стоящей на берегу Невы, заливало и ходить приходилось по колено в воде.

Через какое-то время она там же и умерла..

Через два года после революции началось постепенное «уплотнение» и монашеского жилья, люди были перемещены из келий в небольшие помещения.

После закрытия Киево-Печерской лавры в 1926 году подворье продолжило своё существование самостоятельно.

Между прочим, в 1930-е годы в храме служили певчими М.В.Гундяев и Р. В. Кучина - родители патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ночь на 23 августа 1932 года некоторые монашествующие и часть прихожан были арестованы по обвинению в «систематическом задерживании разменной серебряной монеты, подрывая этим денежное обращение в СССР». Они были осуждены с последующей отправкой в лагеря.

Последних членов братии арестовали и приговорили к ссылке в Казахстан.

( вид на церковь с борта ледокола "Красин")

Ленсовет решил снести церковь, на что получил согласие Наркомпроса . Прихожанам удалось отстоять храм, собрав более 3000 подписей в его защиту.

Эта акция и спровоцировала арест последних монахов подворья.

Подворье фактически перестало существовать.

После закрытия храма его здание было передано в ведение Ленинградского военного порта.

В 1936 году церковь использовали как спортивный зал.

В период блокады Ленинграда под куполом, выкрашенным в зелёный цвет, расположился наблюдательный пункт ПВО, в самом храме - склад РККФ, в подвале - бомбоубежище. В бывшем садике подворья находился зенитный расчёт.

В 1956 году, в соответствии с личным распоряжением А.Микояна, здание храма было передано под устройство в нём первого в Ленинграде закрытого катка.

В результате работ была уничтожена метлахская плитка; уничтожена или закрашена живопись.

В алтаре оборудованы машинное отделение и гардеробы; в центре размещено ледовое поле площадью 289 м2, на хорах - буфеты и кладовые для инвентаря.

Представляете , какая площадь у храма ?!

Кроме того, здесь размещались склад спортивного инвентаря, мастерская по заточке коньков, раздевалки.

Зал был украшен портретами В. И. Ленина, флагами и транспарантами.

Торжественное открытие катка состоялось в 1961 году. На нём тренировались наши знаменитые фигуристы Л.Белоусова и О.Протопопов.

После окончания строительства Дворца спорта "Юбилейный" , крытый каток в бывшей церкви стали использовать для тренировок детей и проведения новогодних ёлок.

Однако , состояние храма ухудшалось, зданию требовался ремонт, стены были повреждены грибком и разрушались. Чтобы решить финансовые проблемы, в здании катка были открыты сначала бани, а затем - цветочная плантация для продаж.

В 1988 году вновь была открыта Оптина пустынь.

Наместник монастыря обратился к властям Ленинграда рассмотреть возможность передачи одного из городских храмов (в том числе закрытых) для основания в нём монастырского подворья.

Среди предложенных храмов был Успенский, на котором он и остановил свой выбор . С этого времени началась реставрация храма и восстановление помещений подворья .

В 1991 году в бывшем хореографическом зале катка был установлен временный иконостас, начаты службы. Ежедневно службы стали совершаться здесь лишь с 1996 года. Тогда же началась реставрация центрального алтаря.

В 1998 году на куполе был водружён крест. К 2003 году восстановлен иконостас. Три года назад церковь снаружи и внутри была полностью восстановлена и освящена патриархом Кириллом храм.

Вот такая история....

При подворье действуют Институт религиоведения и церковных искусств, православная гимназия, воскресная школа, реабилитационный центр «Диалог», деятельность которого направлена на помощь лицам, пострадавшим от деструктивных религиозных организаций. Кроме того, Центр ведёт профилактическую работу по предотвращению вовлечения в псевдорелигиозные и раскольнические организации. Есть так же золотошвейная мастерская и библиотека.

Интересный момент : при входе в церковь слева от дверей, ведущих в зал для молений, находятся два помещения .

Одно - церковная лавка, где можно купить свечи, заказать службы, купить монастырскую выпечку , мед и другие продукты.

И второе - помещение для бесед с прихожанами , над которым написано "Дежурный священник". На лавочках у кабинета сидели люди, ожидали своей очереди .

А священника и посетителя, сидевшего за столом с разных его сторон и разговаривающих о чем-то, было видно сквозь стеклянную стену кабинета.

Нигде раньше такого не видела.) Интересно, есть запись или живая очередь ?....

Наверное, Крузенштерн, памятник которому стоит тут с 1873 года, мог бы много рассказать о том, как менялась церковь и какие люди шли к ней по набережной мимо него... Может быть, и сам бы зашел)

В последний день февраля я прогуливалась от Дворцового моста по набережной Лейтенанта Шмидта к музею-институту семьи Рерихов, в сторону порта.

День выдался серым, пасмурным, неласковым. 29 февраля . Редкий день).

Периодически шел снег.

Нева еще подо льдом, левушки мерзнут на набережной..

И в жару, и в холод Петр Первый "строит лодку" у Адмиралтейства...

" На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел..Пред ним широко

Река неслася..."

Вот вышла на прогулку петербургская семья . Не туристы, явно. Редкий турист дойдет до конца набережной...)

Наблюдаю трогательную кормежку. Женщина принесла целый пакет еды для пернатых.

Уточки, голуби, вороны, чайки..Дружная невская семейка)

Самые хулиганистые - катаются на тающих льдинках)

Чуть дальше - еще один пункт раздачи питания)

А я нахожусь где-то тут...

За Невой, за мостом, виден купол Исаакиевского собора. Очень удачно луч солнца выглянул)

Вижу подводную лодку...Один из новых музеев, открыт совсем недавно. О нем я еще расскажу. Другой рассказ будет.

На набережной, как раз напротив лодки, стоит Успенская церковь. Точнее - церковь Успения Божьей Матери.

Церковь очень красивая. Расположена она чуть вдали от основных достопримечательностей центра города, ближе к порту, за мостом Лейтенанта Шмидта , ныне Благовещенского моста.

Для меня она стоит в одном ряду с нашим Спасом-на-Крови и московским собором Василия Блаженного на Красной площади.

Кроме того, что она интересна сама по себе, с ней связана история нашей семьи. Точнее ,страница жизни прародственницы Полины. О ней я чуть позже расскажу.

А сейчас - о церкви. Она - пятиглавая, вмещает до 2000 человек.

Проект выдержан в псевдорусском стиле. Нижняя часть здания облицована серым гранитом, верхняя - песчаником. 14 сортов облицовочного кирпича поставлялись рижским заводом М. В. Нестерова.

Наружные мозаики были исполнены в мастерской В.Фролова. При строительстве храма впервые в Санкт-Петербурге гладкие части куполов были облицованы листами алюминия.

На звоннице помещены шесть колоколов общим весом 1128 кг.

С тех пор, как ее полностью восстановили, в этой церкви я еще не была ни разу. Только в "лесах" ее наблюдала.

Захожу... Открываю тяжелые двери.

Храмовое пространство - система перекрещивающихся арок.

Поэтому в церкви отсутствуют столбы.

Красиво...Необычно.

Стены церкви первоначально были расписаны московскими мастерами под руководством академика Ф.А Соколова. Роспись была затем отреставрирована.

Кроме того, в храме работала группа из 80 человек, сформированная выпускниками Санкт-Петербургского института им. Репина.

На внутреннем пространстве купола изображён «Христос Пантократор» с херувимами и серафимами (закончен совсем недавно, в 2007 году).

Под барабаном - четыре композиции: «Рождество Иисуса Христа», «Крещение Господне», «Сошествие во ад» и «Вознесение Господне».

На парусах находятся образа четырёх Евангелистов.

Идет служба. Акустика великолепная ! Чудо просто!

Главной темой центрального алтаря является Успение Пресвятой Богородицы.

В алтаре установлен престол из каррарского мрамора. Фарфоровый позолоченный иконостас был изготовлен в мастерской заслуженного художника Российской Федерации Л. С. Солодкова.

Храмовый список «Успения Божией Матери» после закрытия подворья был перенесён во Владимирский собор.

Там и остался..

История этого храма начинается еще с петровских времен, хотя в нынешнем виде храм был построен в конце 19 века.

В 1721 году на Васильевском острове, в соответствии с указом Петра I, началось строительство архиерейского подворья членов Святейшего Синода. Подворье использовалось, в основном, для проживания архиереев-синодалов, приезжающих в Санкт-Петербург на заседания. Синод находился на другой стороне Невы.

Доход был небольшим, поэтому в 1872 году было решено его продать для подворья Киево-Печерской лавры. Теперь тут размещались монашествующие и продолжительный срок проживали киевские архиереи. Но места становилось мало, церковь оставалась маленькой и не вмещала всех желающих.

( фото из инета)

В 1894 году состоялся архитектурный конкурс на строительство здесь нового комплекса церковных зданий.

По его итогам был принят проект , согласно которому главной архитектурной доминантой подворья и этой части невской набережной должен был стать новый храм, а большинство зданий предполагалось выстроить заново.

В 1894-1895 годах на месте снесённого здания на набережной был построен новый двухэтажный дом, в котором устроены квартира настоятеля и покои митрополита с балконом на главном фасаде.

Видите его выше на снимке прошлых лет ? Слева за часовенкой .

Из своих комнат митрополит мог непосредственно перейти в храм.

Остальные служители подворья разместились в двухэтажном дворовом флигеле. Еще один, уже имеющийся, дом был надстроен третьим этажом.

Новый храм во имя Успения Пресвятой Богородицы был заложен в 1895 году.

Работы по строительству продолжались без перерыва с раннего утра до наступления темноты.

В 1896 году внутри строящегося храма была возведена временная церковь, где постоянно проходили богослужения. В следующем году на купола были подняты кресты.

Затем были позолочены купола и произведены отделочные работы. После освящения в храме был установлен временный иконостас из старой домовой церкви подворья. Отделочные работы и роспись были завершены к 1903 году.

( фото из инета)

Тут я снова вспомню свою родственницу. Полина Михайловна владела доходным домом на углу Малого проспекта и 17 линии Васильевского острова до 1917 года. Жила она одна, детей и своей семьи у нее не было. Была она тогда уже немолода.

После революции дом отобрали, поселили туда рабочих и крестьян, а ей выделили комнатку на первом этаже.

Через некоторое время и эта комнатка оказалась нужна , Полина оказалась на улице.

Она отправилась в ближайшую к ее дому церковь, о которой идет рассказ, там ее приняли, определили жить в подвальное помещение храма.Питалась Полина в монашеской столовой.

Помещение было сырым, холодным. Помимо Полины, в нем жили крысы. Во время наводнений ( а наводнения в то время были нередки, дамбы еще не было) подвал церкви, стоящей на берегу Невы, заливало и ходить приходилось по колено в воде.

Через какое-то время она там же и умерла..

Через два года после революции началось постепенное «уплотнение» и монашеского жилья, люди были перемещены из келий в небольшие помещения.

После закрытия Киево-Печерской лавры в 1926 году подворье продолжило своё существование самостоятельно.

Между прочим, в 1930-е годы в храме служили певчими М.В.Гундяев и Р. В. Кучина - родители патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ночь на 23 августа 1932 года некоторые монашествующие и часть прихожан были арестованы по обвинению в «систематическом задерживании разменной серебряной монеты, подрывая этим денежное обращение в СССР». Они были осуждены с последующей отправкой в лагеря.

Последних членов братии арестовали и приговорили к ссылке в Казахстан.

( вид на церковь с борта ледокола "Красин")

Ленсовет решил снести церковь, на что получил согласие Наркомпроса . Прихожанам удалось отстоять храм, собрав более 3000 подписей в его защиту.

Эта акция и спровоцировала арест последних монахов подворья.

Подворье фактически перестало существовать.

После закрытия храма его здание было передано в ведение Ленинградского военного порта.

В 1936 году церковь использовали как спортивный зал.

В период блокады Ленинграда под куполом, выкрашенным в зелёный цвет, расположился наблюдательный пункт ПВО, в самом храме - склад РККФ, в подвале - бомбоубежище. В бывшем садике подворья находился зенитный расчёт.

В 1956 году, в соответствии с личным распоряжением А.Микояна, здание храма было передано под устройство в нём первого в Ленинграде закрытого катка.

В результате работ была уничтожена метлахская плитка; уничтожена или закрашена живопись.

В алтаре оборудованы машинное отделение и гардеробы; в центре размещено ледовое поле площадью 289 м2, на хорах - буфеты и кладовые для инвентаря.

Представляете , какая площадь у храма ?!

Кроме того, здесь размещались склад спортивного инвентаря, мастерская по заточке коньков, раздевалки.

Зал был украшен портретами В. И. Ленина, флагами и транспарантами.

Торжественное открытие катка состоялось в 1961 году. На нём тренировались наши знаменитые фигуристы Л.Белоусова и О.Протопопов.

После окончания строительства Дворца спорта "Юбилейный" , крытый каток в бывшей церкви стали использовать для тренировок детей и проведения новогодних ёлок.

Однако , состояние храма ухудшалось, зданию требовался ремонт, стены были повреждены грибком и разрушались. Чтобы решить финансовые проблемы, в здании катка были открыты сначала бани, а затем - цветочная плантация для продаж.

В 1988 году вновь была открыта Оптина пустынь.

Наместник монастыря обратился к властям Ленинграда рассмотреть возможность передачи одного из городских храмов (в том числе закрытых) для основания в нём монастырского подворья.

Среди предложенных храмов был Успенский, на котором он и остановил свой выбор . С этого времени началась реставрация храма и восстановление помещений подворья .

В 1991 году в бывшем хореографическом зале катка был установлен временный иконостас, начаты службы. Ежедневно службы стали совершаться здесь лишь с 1996 года. Тогда же началась реставрация центрального алтаря.

В 1998 году на куполе был водружён крест. К 2003 году восстановлен иконостас. Три года назад церковь снаружи и внутри была полностью восстановлена и освящена патриархом Кириллом храм.

Вот такая история....

При подворье действуют Институт религиоведения и церковных искусств, православная гимназия, воскресная школа, реабилитационный центр «Диалог», деятельность которого направлена на помощь лицам, пострадавшим от деструктивных религиозных организаций. Кроме того, Центр ведёт профилактическую работу по предотвращению вовлечения в псевдорелигиозные и раскольнические организации. Есть так же золотошвейная мастерская и библиотека.

Интересный момент : при входе в церковь слева от дверей, ведущих в зал для молений, находятся два помещения .

Одно - церковная лавка, где можно купить свечи, заказать службы, купить монастырскую выпечку , мед и другие продукты.

И второе - помещение для бесед с прихожанами , над которым написано "Дежурный священник". На лавочках у кабинета сидели люди, ожидали своей очереди .

А священника и посетителя, сидевшего за столом с разных его сторон и разговаривающих о чем-то, было видно сквозь стеклянную стену кабинета.

Нигде раньше такого не видела.) Интересно, есть запись или живая очередь ?....

Наверное, Крузенштерн, памятник которому стоит тут с 1873 года, мог бы много рассказать о том, как менялась церковь и какие люди шли к ней по набережной мимо него... Может быть, и сам бы зашел)