продолжение

Иконописание в СССР: на коленях

После 1917 года условия в стране не благоприятствовали развитию иконописания. В это время для Церкви из всех искусств важнейшим стало искусство выживания. Тем не менее, и в середине века иконописная традиция не прерывалась. Писать иконы продолжали единицы, но это были настоящие подвижники.

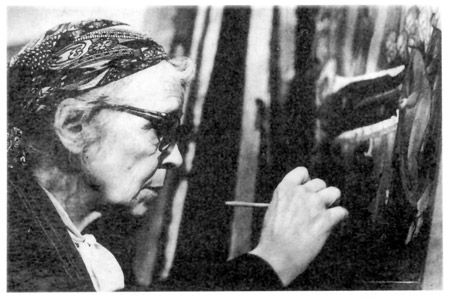

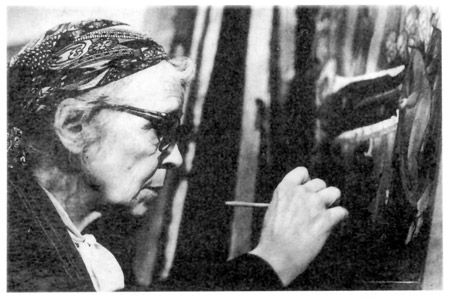

Одна из них - Мария Николаевна Соколова (1899-1981).

Мария Николаевна родилась в семье священника. Первым ее учителем рисования был отец, который в свободное от священнического служения время писал пейзажи маслом, делал копии с работ Васнецова. Мольберт в его комнате никогда не убирался. Он и научил дочь владению кистью, красками, карандашом.

Ей было всего 12 лет, когда умер отец, но вскоре в лице священника Алексия Мечева она обрела отца духовного, с которым установились доверительные отношения с первой же исповеди (о. Алексий Мечев - известный московский старец, к которому стекались люди со всей России, даже из Оптиной пустыни посылали к нему нуждающихся в духовном окормлении. Причислен к лику святых.)

Служил о. Алексий в московском храме свт. Николая в Клениках, на Маросейке. После смерти о.Алексея настоятелем храма стал его сын - о. Сергий, унаследовавший от отца не только приход, но и искусство пастырства. Мечев-младший не гнушался светской культурой и ис-вом, вокруг него собрался кружок интеллектуальной молодежи. Именно он благословил Марию Николаевну обучаться иконописному искусству и познакомил ее с Василием Кириковым, известным реставратором и иконописцем, у которого она стала учиться мастерству. Это было в середине 20-х гг.

Соколова начинает собирать все, что относится к иконописи: копирует старинные иконы и фрески, делает прориси, собирает иконописные подлинники. В 1928-1929 гг. много ездит по стране. Ее маршрут проходит по древнерусским городам - Новгород, Псков, Вологда, Ферапонтов монастырь, Ярославль - и повсюду она копирует старинные фрески.

Копирование древних памятников - один из путей сохранения традиции, и не только потому, что эти памятники могут быть физически утрачены (как это и бывало в эти годы), но и потому, что копирование древнего образа дает необычайный опыт проникновения внутрь традиции, в сам процесс создания иконы. Впоследствии она писала о копии так: «Копируя икону, человек всесторонне познает ее и невольно приходит в соприкосновение с тем миром, который в ней заключен. Постепенно он начинает ощущать реальность этого мира, узнавать истинность данного образа, потом постигает глубину его содержания, поражается четкостью форм, внутренней обоснованностью его деталей и поистине святой простотой художественного выражения. Но чтобы так понять икону, нужно время, и иногда довольно длительное».

Однако Мария Николаевна не думала ограничиться копированием, ее желанием всегда было создавать иконы. Ориентиром для нее стала древнерусская иконопись XV века, хотя в те времена эталоном считалось письмо Васнецова.

икона святителя Николая с храмом в Кленниках в руке. 1920е гг

Интересы, которые были в крошечной иконописной среде 20-30-х гг., естественно, продолжают ту линию, что была намечена в начале века, когда российское общество бурно переживало открытие иконы: первые выставки древнерусских икон, выставки старинного церковного искусства, обсуждение эстетики и богословия иконы в художественных журналах и т.д.

Сохранилось письмо графа В. Комаровского от 1930 года «Об иконописи», обращенное к о. Сергию Мечеву. Он пишет: «оживление интереса к иконе и поиски возможности вернуться к иконописи заставляют прибегать к помощи того иконописного ремесла, которое сохранилось еще благодаря старообрядчеству. Технические приемы - единственное, что осталось от иконописи.

Знание, которое дает иконописное мастерство, нужно и полезно, но нечего обольщать себя надеждой, что через него есть выход к иконописи. Писать хорошо иконы с древних икон - это уже очень большое дело, тут приложимы дарование и вкус, недоступные современникам, ремесленным иконописцам. Написать хорошую копию, а не подделку - это уже дело художника-иконописца. Но чтобы подготовить путь к иконописи творческой, нужно совсем другое - осознание законов пластической формы, по существу таковой является форма иконописная. Научить этим законам почти невозможно: можно их только осознать, но можно, по крайней мере, и знать. В общем, положение как будто безвыходное, но ведь дело, на которое мы надеемся, почти чудо».

Это письмо вдвойне ценно, потому что оно написано в те годы, когда разговоры об иконописании были почти непозволительными, и кому-то они могут показаться почти мечтой, потому что тогда никаких условий для создания икон не было и быть не могло. Но люди об этом думали. И это тоже было подготовкой той почвы, на которой прорастал новый росток иконописной традиции.

Этим жила и Мария Соколова в 20-30-е гг., она могла бы подписаться под каждым из рассуждений В. Комаровского. Довоенные годы были для нее временем накопления знаний и материалов по древнему иконописанию, творческого и духовного становления. Когда досок для икон не было, она писала на бумажных, картонных и грунтованных с двух сторон холстиках - «таблетках».

Выход из подполья

В 1946 году вновь была возвращена Церкви Троице-Сергиева Лавра. По распоряжению правительства была создана комиссия для реставрации монастыря. Соколову пригласили принять участие в восстановлении древних росписей и икон обители. С этого времени начался основной период в ее творческой жизни.

Одна из сотрудниц Марии Николаевны вспоминает об этом времени так: «Надо представить себе это время. Казалось, что нет возможности работать для Церкви. Реставратор икон при музее - вот предел. Мой учитель из Третьяковской галереи И.А. Баранов с тоской говорил: «Если бы мы с тобой работали для храма, как бы горели сердца!». Но это были только несбыточные мечты. И вдруг!.. Конечно, мне все представлялось чудом. Да так оно и было».

В 1958 г. Мария Николаевна организовала в Лавре иконописный кружок, которым руководила в течение 23 лет. Она составила пособие по технологии иконописи, читала лекции в семинарии для будущих иерархов и священников, устраивала выставки работ учащихся кружка, ее иконы публиковались в «Журнале Московской Патриархии». Все это, несомненно, способствовало формированию понимания древней иконописи в церковных кругах.

Привожу фрагмент ее обращения к тем семинаристам, которые пожелали заниматься в иконописном классе: «Впереди вас ожидает встреча с огромной многовековой художественной культурой Церкви. Пока вы находитесь здесь, в стенах учебного заведения, вам необходимо эту культуру понять, необходимо научиться сколько-нибудь в ней разбираться. Надо правильно оценить её надо заблаговременно познакомиться теоретически и, насколько возможно, практически со сложной техникой создания иконы и храмовых росписей, т к это в дальнейшем покажет правильные методы хранения и реставрации всего того, что принадлежит храму. Иконописный класс здесь тесно связан с жизнью Церкви и имеет ввиду последующее подробное и ответственное служение пастыря, который должен быть достаточно осведомлен в области церковного искусства».

Вкратце остановимся на особенностях того обучения, которое сложилось на протяжении ее многолетнего руководства иконописным классом. Соколова считала, что как ребенок учится читать по буквам, так и начинающим иконописцам надо сначала копировать отдельные элементы, из которых и «складывается» икона. Было сделано очень много учебных образцов для студентов. Это отдельные изображения палаток, деревьев, горок, одежд святых с детальным изучением пробелов и светов, какими они должны быть на одеждах.

Затем учащиеся переходили к изучению письма ликов. Для этого также были сделаны образцы с показом последовательного наложения плавей. Грубо говоря, «метод плавей» состоит в наливании жидкой краски на левкас для создания эффекта "нерукотворности". Надо сказать, что «метод плавей» в силу своих отличий от привычных светским художникам методов работы был сразу канонизирован пионерами иконописания XX века. С силу антирелигиозной деятельности правительства или условий эмиграции лишенные возможности изучения классических образцов иконописи, они воспринимали его как единственно правильный и специфически-иконный. Впоследствии потребовались немалые усилия профессиональных реставраторов и исследователей-практиков для развенчания уютной, но далекой от истины концепции.

Однажды Соколова приехала в Третьяковку копировать Владимирскую икону Божией Матери. Копия предназначалась в подарок в день интронизации Патриарха Пимена. Работу надо было сделать быстро. Зав. отделом древнерусского искусства Антонова не разрешила открыть раму-витрину на иконе, чтобы легче было копировать. Дополнительного света не было. Служительница принесла небольшой столик - «бобик» и позволила взять стул. Через час в музей приехал лектор из общества «Знание», та же служительница пришла и молча унесла «бобик». Мария Николаевна, поставив икону на стул, дописла икону стоя на коленях.

Когда Мария Николаевна скончалась, окружающие узнали что она приняла тайный постриг с именем Иулиании.

отец Алипий

Многим обязан Марии Николаевне архимандрит Алипий (Воронов), который нередко советовался с ней по вопросам иконописания. До самой своей смерти он писал иконы. И в Псково-Печерском монастыре, где архим. Алипий с 1959 г. был наместником, им были заложены монастырские иконописные традиции, восстановлена и отреставрирована крепостная стена монастыря, заросшая крапивой обитель приведена в образцовый порядок, храмы расписаны внутри и снаружи.

Он занимался всем, вникал во все и у него все получалось. Архимандрит Алипий был вообще универсальным человеком, он мог все. Он был художник, строитель, коллекционер, он был, прежде всего, проповедник и окормитель целой монастырской братии. Он был хозяйственником - каждое деревце, кустик, высаженный в монастыре, начиная от розария и кончая вековыми деревьями - все это находилось под его присмотром. Также о. Алипий самолично закупал для монастырских закромов у местных жителей белые грибы, знал лучшие рецепты квашений и варений, еще он поддерживал обездоленных художников, особенно полуголодных, не имевших права выставляться андеграундщиков. Ума он был острого, с хитрецой. Именно благодаря находчивости о. Алипия монастырь не закрыли во время хрущевских гонений. Ему принадлежит фраза: «если потом будут писать мою житийную икону, то она должна состоять из 25 клейм. По количеству судебных процессов, которые я выиграл у советской власти».

.jpg)

Рассказывает реставратор Савва Ямщиков: «Однажды в летний день Алипий говорит: «Савва, пойдем в Успенский пещерный собор, там за иконостасом (иконостас из огромных икон был поздний), мне кажется, - там должны быть фрески ХVI века. Когда храм строился, может быть, их даже писал сам преподобномученик Корнилий».

Преподобномученик Корнилий - это один из основателей Псково-Печерского монастыря, которому Иван Грозный отрубил голову в гневе, а потом, раскаявшись, сам нес бездыханное тело по дороге к Никольскому храму, и эта дорога по сей день называется Кровавой. Прп. Корнилий сам и иконы писал и книги переписывал, и вот там, в храме, по мнению батюшки, должны быть фрески. Он уже все заранее рассчитал. А там, за иконами такой слой грязи и копоти, что уже ничего, никаких фресок не видно.

Когда я промыл первое окошко, открылся великолепный фресковый лик XVI века Саввы Освященного. Отец Алипий говорит: «Здесь будет восемь огромных фигур - выше человеческого роста». «Ладно,- говорю, - батюшка, вот съезжу в Москву, возьму на помощь своего коллегу, и будем реставрировать». А он говорит: «Нет, никакой Москвы - ты арестован. Пошли фрески доделывать. Иначе прокляну, забуду и все такое прочее». И вот он меня десять дней не отпускал, пока не были промыты все фрески, и пока не открылась удивительная древнерусская красота. А батюшка уже все обустраивал: двери в диаконник поставили, Кирилл написал иконы в стиле ХIХ века, обнесли это место металлической оградой. Это радость была. Архимандрит Алипий тут же опубликовал свое открытие в Журнале Московской Патриархии, мне он поручил опубликовать в журнале декоративного искусства, потом в альбоме о Пскове. А потом он мне как-то сказал: «Савва, смотрите пока на фрески, умру - забьют опять». Я говорю: «Батюшка, вы что, это же уникально, это же святой Корнилий писал, это же как мощи, как мироточение». Через месяц после его смерти, в 1975 году, иконы поставили на место, и вот уже тридцать лет мы бьемся, что бы это было снова открыто. Когда иконописец о. Зинон просил иконы открыть, ему было сказано: «бабушки не поймут».

Когда архимандрит Алипий умирал, последние слова его были следующие: «Вот Она, вот Она. Я вижу Её, Богородицу. Дайте мне карандаш и бумагу!». И он начал делать набросок и так и умер с карандашом в руке.

Русская иконопись на Западе

Устроенные в 1929-1932 годах в разных странах большие выставки отреставрированных русских икон привлекли к себе внимание не только историков искусства, но и широкой публики. Выставки пользовались одинаковым успехом в Германии, Англии и Америке. Известные английские художественные критики посвятили ей острые очерки, особенно интересные тем, что в них впервые подытоживались впечатления рафинированных европейцев от древнерусской живописи.

Эмигрантские иконописцы были под большим впечатлением от выставки. «Наконец-то я увидел иконы не в репродукциях!» - восклицал один из них.

Григорий Круг - юродивый русской иконописи

Самым ярким художником из эмигрантской иконописной традиции был Григорий Круг. Инок Григорий (в миру Георгий Иванович Круг) родился в Петербурге в 1909 году, учился живописи в Париже, в Русской художественной академии (Academie Russe de Peinture). В 20-е годы оказался в эмиграции, во Франции, принял монашество и серьезно занялся иконописью, рассматривая этот труд как свое служение Богу. С 1933 г. он - активный член православного братства св. Фотия в Париже, возглавлявшегося В. Н. Лосским. Члены братства распространяли Православие на Западе, разрабатывали богословские проблемы. В 1934 г. Круг вступил в парижское общество «Икона», объединившее художников-иконописцев русской эмиграции и исследователей в этой области.

Большую часть жизни инок Григорий провел в маленьком Свято-Духовском скиту под Парижем, неподалеку от Версаля. Кроме икон и фресок, он оставил небольшую тетрадку, в которую записывал свои мысли об иконописании. "Почитание икон в Церкви - пишет художник - как зажженный светильник, свет которого никогда не угаснет. Он зажжен не человеческой рукой, и с тех пор свет его не истощался никогда. Он горел и горит, и не перестанет гореть, но пламя его не неподвижно, оно горит то ровным светом, то разгорается и превращается в нестерпимый свет. И даже, когда все, что враждебно иконе, ищет угасить этот свет, одев его покровом тьмы, свет этот не иссякнет и не может иссякнуть. И когда от потери благочестия иссякают силы в создании икон и они как бы теряют славу своего горнего достоинства, и тут не иссякает свет и продолжает жить и готов опять явиться во всей силе и наполнить торжеством Фаворского Преображения. Думается, что мы сейчас находимся в предверии этого света, и хотя еще ночь, но приближается утро".

Корни его искусства Круга безусловно, в русской почве, но развилось и окрепло оно в иной среде, где Русская Православная Церковь была лишь маленьким островком в огромном море инославного мира. Возможно, поэтому православие в эмиграции носило несколько ностальгическо-романтический характер, что наложило особый отпечаток на стиль и характер иконописания. В работах Круга усилено стилизаторское начало и чувствуется некоторый отзвук декаданса. Фигуры святых на его иконах напоминают тени, бесплотно скользящие в безвоздушном пространстве, плавные линии контуров несколько манерно очерчены. Впрочем, это не мешает их молитвенности.

одним из самых глубоких образов, созданных им является образ преподобного Серафима Саровского.

Надо сказать, что инок Григорий наплевательски относился к технике иконописи. Он был юродивым русской иконописи, визионер. Близкие говорили, что Круг очень мучался от того, что не может в полной мере выразить переполняющие его образы. Писал он всем что попадалось под руку: чеснок, воск, уксус, кофэ. Именно поэтому сейчас его работы нереставрируемы и вовсю осыпаются.

Богословие иконы Леонида Успенского

Другом и сотрудником инока Григория был Леонид Успенский, неплохой иконописец, делом жизни которого является фундаментальный труд «Богословие Иконы». В этой книге он камня на камня не оставил от церковной живописи Нового Времени, обвинив ту в оппортунизме и всех ересях. Надо сказать что ригоризм Успенского был вызван специфическим пребыванием эмигрантской православной диаспоры в инославном окружении, необходимостью сохранить православную самоидентификацию в новых условиях.

После перестройки «Богословие Иконы» было переведено на русский тут же стало настольной книгу любого уважающего себя православного консерватора. Это такой увесистый бумажный кирпич наподобие «Путей русского богословия» Флоровского.

Сторонники такого подхода жестко противопоставляют западную христианскую живопись восточнохристианской иконе. Любое проявление реализма или натурализма расценивается как отступление от иконописного канона. Сам же канон, согласно последователям Успенского, распространяется не только на догматические и богослужебные основы иконографии, но и на стилевые. Не зная хорошо материала, они довольствуются бесконечными цитатами из греческих источников, забывая при этом, что между византийской эстетикой и художественной практикой существовало немалое различие.

В итоге подобный взгляд ведет к отрицанию всех новых тенденций в иконописи после середины XV века, которые автоматически рассматриваются как «упадок», «материализация», «чувственность» и т.д. Общим местом подобных построений (производящих прямо-таки неотразимое впечатление на неспециалиста) являются ссылки на решения VII Вселенского собора, с которым, по мнению ригористов-блюстителей, церковное искусство нового Времени бесповоротно разошлось. Я бы не стал так демонизировать ис-во Нового Времени.

В настоящее время иконопись в эмигрантской среде переродилаь в благочестивое дамское рукоделие. В эмигрантской среде Круга называли вторым Рублевым.

Заговор искусствоведов

До 1960 о Рублеве никто кроме специалистов не знал. Подлинное открытие Андрея Рублева и, можно сказать, спасение древнерусской иконы состоялось в дни, когда на Церковь обрушилась новая, теперь уже хрущевская, волна гонений. Первый секретарь Никита Хрущев объявил новый раунд борьбы с религиозным дурманом. Изучение иконописи и вовсе оказалось под вопросом. Для противодействия этим планам Наталья Демина - первый научный сотрудник будущего музея им. Андрея Рублева составила «заговор» ученых-иконоведов - Лазарева, Павлова, Ильина. Шел 1959 год, и надежды на успех было мало. Гениальным PR-ходом стало приглашение в этот заговор популярного советского писателя Ильи Эренбурга, который и написал в ЮНЕСКО с предложением отметить рождение автора «Троицы». И тогда в Кремль к неудовольствию хрущевских чиновников полетели телеграммы. Эренбург заявил: «Сейчас или никогда» и утвердил дату рожения Рублева в 1360-м, чтобы через год отпраздновать его 600-летие.

По всей вероятности, родился он лет на 10-15 позднее. Андрей был иноком в Спасо-Андрониковом монастыре на Москве. До сих пор точно не определен объем написанного им. В конце жизни Андрей и его друг Даниил Черный работали в Троице-Сергиевой лавре, где расписывали Троицкий собор. Вероятно, именно там они и были похоронены после смерти от какой-то эпидемии.

Первым, кто стал собирать сведения об Андрее Рублеве, был знаменитый Иосиф Санин, игумен Волоцкий. Он ездил по русским обителям, где застал еще некоторых свидетелей жизни выдающегося иконописца. Затем после всплеска интереса к Рублеву в начале ХХ в. в разгар советских гонений о «Троице» Рублева вспомнил религиозный философ священник Павел Флоренский, сказавший: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».

Но вот в 1966 г. режиссер Андрей Тарковский снял свою эпохальную ленту «Страсти по Андрею», и образ в исполнении Анатолия Солоницына прочно связался с Андреем Рублевым. Он стал настоящим героем интеллигенции, образом свободного от идеологических пут художника. Среди художественной интеллигенции, потянувшейся к Церкви, началось движение за прославление Рублева. К 1000-летию Крещения Церковь действительно прославила Андрея во святых.

Современная иконопись

В 80-х гг. активизируется и иконописная среда, она расширяется, становится все более разнообразной. По всей стране стали восстанавливаться монастыри и храмы, соответственно возросла потребность и в церковном искусстве.

------

Архангелы Михаил и Гавриил. современные иконы, выполненные в технике восковой живописи (энкаустики)

Организация в 1990 году иконописного отделения при Московской Духовной Академии и Семинарии явилась важным событием, особенно для молодых художников, желающих посвятить себя иконописи. Это отделение задумывалось как продолжение и развитие кружка, основанного М. Н. Соколовой. В основе учебной программы положено копирование, которому монахиня Иулиания придавала основное значение при обучении начинающих иконописцев. Но дальше этого даже на старших курсах ученикам идти не позволяется.

Проблемы современного иконописания не отличимы от проблем научения иконописи. Причем результат учебного процесса как-то автоматически становится иконой. Это положение прямо противоположно тому, что известно о традиционном обучении иконному искусству. Обучение проходило не в школах, а в рабочей ситуации иконописной мастерской, где постепенно восходя от простого к сложному, ученик овладевал всеми необходимыми навыками.

Никто не спорит, что копирование древних икон - это единственный путь овладения техникой иконописания. Но это процесс учебный, и он должен быть четко отграничен от собственного написания иконы. Овладев композицией, рисунком и техникой живописи, научившись пользоваться образцами, иконописец должен писать свои иконы так же, как их писали вплоть до начала XX века мастера Палеха и Мстеры, в столичной мастерской Чирикова или в многочисленных мастерских провинциальных центров, то есть писать самостоятельно, выражаясь своим визуальным языком, а не имитируя шедевры прошлого.

Расхождение принципов отношения к образцу в средневековой и современной иконописной практике сводится к тому, что учебный процесс копирования подменяет собою собственно написание иконы, а традиционное понятие образца подменяется понятием оригинала, что заведомо обрекает современную икону на вторичность.

О существовании образцов в обиходе иконописца известно по многочисленным письменным источникам. О том, что пользование образцами было типично для русских художников ХIV века видно из Послания Епифания Премудрого, который, говоря о том, как работал Феофан Грек, специально отмечает: "Егда назнаменующу ему или пишущу, никогда же нигде ж на образцы видяще его когда взирающа." В ХVI-ХVIII вв. широкое распространение получают иконописные подлинники - сборники образцов, составленные по календарному либо тематическому принципу и содержащие словесные описания сюжетов либо их графические очертания. В XVII в. в качестве образцов начинают широко использоваться западноевропейские гравюры.

Интересно сравнить иконы «Вознесение» 1408 г. из праздничного ряда Успенского собора во Владимире и «Вознесение» 1-й четверти XV в, возможно, вышедшие из одной иконописной мастерской и почти буквально совпадающие в рисунке, цвете и характере живописи.

_____

Точное следование схеме образца тем не менее не является результатом применения разнообразных гаджетов, например, кальки для механического перенесения силуэтов на новую доску, что было бы естественно предположить, так как размеры икон совпадают. Подетальное сравнение икон показывает, что практически во всем есть расхождения и в результате - глубокое отличие образов.

Если художники пользуются механическим переводом рисунка, то это всегда сказывается на качестве. Такие произведения отличаются скованностью, сухостью и при сравнении с оригиналом обнаруживают полную безжизненность.

Этот краткий обзор показывает, что понимание образца в традиционном и современном иконописании существенно отличается. Если при восстановлении иконописания в России ставится задача опираться на традиции, существовавшие в православном искусстве, то следует запомнить, что традиции копирования как художественного творческого метода ни византийское, ни древнерусское искусство не знало.

Заключение

Для традиционного искусства характерен открытый и непосредственный интерес живого организма к своему окружению. Оно всегда тонко чувствовало и использовало свойства окружающей среды и наполняющих ее элементов.

Каждый материал, будь то камень, железо, минеральный пигмент, муха в янтаре и спящий крокодил - обладает своими уникальными физическими свойствами. И для достижения наилучшего результата в любом деле необходимо, чтобы материал подчинялся мастеру. На практике это обозначает глубокое знание мастером своего материала-инструмента, и выявление качеств, присущих именно этому материалу. Тем более это необходимо при ручной работе, при создании произведения искусства.

Икона создается не из аморфных синтетических красок, не имеющих структуры и прочих свойств - т.е. не имеющих собственного выразительного лица, но из натуральных материалов и пигментов, обладающих ярко выраженной индивидуальностью. Из ярких индивидуальностей-красок получается яркая и выразительная икона, тогда как из серийно созданных деталей, - пигментов фабричного производства, ровно-среднего помола, уже сама фактура материала обличает безличное серийное произведение. (прошу понять меня правильно, речь идет не о фетишизации самих материалов, а об осознании тесной взаимосвязи мастера и материала)

На западе уже во времена Леонардо да Винчи краски покупались художниками у аптекарей. Знания техники живописи сохранились в цехах живописцев до XVIII столетия, но затем, с обособлением живописи как искусства от «низкого» ремесла, под влиянием новых идей постепенно утратились. Уже в первой академии Карраччи прежнее технически-художественное воспитание живописца было заменено философско-художественным. С этого времени технические знания, являвшиеся в прежние время всегда опорой живописцу, представляются уже стеснением его свободы.

В ходе петровских реформ традиционное искусство теряет единую систему координат и под ударами импортированного академизма оттесняется на периферию. Мастера, не желающие «идти в ногу со временем» отлучаются от заказчиков. Так случилось с мастерами московской Оружейной палаты, расформированной в филиал петербургской Академии наук. Иконописцы оказываются приговорены к камерному аутсайдерскому формату, не связанному взаимодействием с архитектурой, пространством и обществом. Иконопись загоняется в гетто келейных панно. Примером могут тут быть старообрядцы, канонизировавшие миниатюрное строгановское письмо.

В свою очередь, к концу XIXв под воздействием романтизма академизм идеологически и эстетически исчерпывает себя, вырождаясь в салонный фотореализм. В поисках корней отдельные представители академизма пытаются инвестировать себя в традиционное искусство, в пример чего мы уже приводили работы Васнецова и Нестерова. Можно по-разному относиться к этим попыткам, считать их академическими реконструкциями либо новым витком развития традиционного искусства. Последние из этих попыток связаны с творчестом раннего Рериха и нереализованным проектом росписей Петрова-Водкина 1917 года на подворье в Бари.

Перед Революцией, благодаря успехам реставрации, связанных с именами Остроухова, Чирикова и других произошло переоткрытие иконописи. После 1917 разрыв в нарождающейся иконописной традиции и её насильственная изоляция создали весьма болезненную ситуацию. Число действующих церквей сократилось до минимума, да и в тех живопись можно было только «реставрировать».

Пионеры иконописания XX века Иулиания Соколова и иконописцы-эмигранты независимо друг от друга постарались синтезировать в своем творчестве традиции народных ремесел с последними достижениями исследователей и реставраторов. Например, в своем творчестве Григорий Круг переплавил впечатления от выставок древнерусской иконы, семинаров Никодима Кондакова и живописи католического художника-традиционалиста Мориса Дени.

Экспансия американской масскультуры и промышленного дизайна поставила перед иконописцами новые проблемы.

Ситуацию, в которой на сегодняшний момент оказалась иконопись в России точнее всего можно назвать пограничной. С одной стороны возвращается интерес к древним канонам иконописания, а с другой неизмеримо велика опасность того, что иконописная традиция будет воспринята поверхностно, лишь в повторении внешних форм, без углубления в содержание образа, без понимания огромного богатства и разнообразия его изобразительного языка.

Евангелист Лука пишет образ Богородицы «искусным живописным художеством». икона XVIIIв

В своем докладе я попытался с разных точек зрения показать величественную картину обрушения органичного синтеза традиционного искусства и попытки отдельных подвижников восстановить его, используя подручные средства в новых условиях.

После 1917 года условия в стране не благоприятствовали развитию иконописания. В это время для Церкви из всех искусств важнейшим стало искусство выживания. Тем не менее, и в середине века иконописная традиция не прерывалась. Писать иконы продолжали единицы, но это были настоящие подвижники.

Одна из них - Мария Николаевна Соколова (1899-1981).

Мария Николаевна родилась в семье священника. Первым ее учителем рисования был отец, который в свободное от священнического служения время писал пейзажи маслом, делал копии с работ Васнецова. Мольберт в его комнате никогда не убирался. Он и научил дочь владению кистью, красками, карандашом.

Ей было всего 12 лет, когда умер отец, но вскоре в лице священника Алексия Мечева она обрела отца духовного, с которым установились доверительные отношения с первой же исповеди (о. Алексий Мечев - известный московский старец, к которому стекались люди со всей России, даже из Оптиной пустыни посылали к нему нуждающихся в духовном окормлении. Причислен к лику святых.)

Служил о. Алексий в московском храме свт. Николая в Клениках, на Маросейке. После смерти о.Алексея настоятелем храма стал его сын - о. Сергий, унаследовавший от отца не только приход, но и искусство пастырства. Мечев-младший не гнушался светской культурой и ис-вом, вокруг него собрался кружок интеллектуальной молодежи. Именно он благословил Марию Николаевну обучаться иконописному искусству и познакомил ее с Василием Кириковым, известным реставратором и иконописцем, у которого она стала учиться мастерству. Это было в середине 20-х гг.

Соколова начинает собирать все, что относится к иконописи: копирует старинные иконы и фрески, делает прориси, собирает иконописные подлинники. В 1928-1929 гг. много ездит по стране. Ее маршрут проходит по древнерусским городам - Новгород, Псков, Вологда, Ферапонтов монастырь, Ярославль - и повсюду она копирует старинные фрески.

Копирование древних памятников - один из путей сохранения традиции, и не только потому, что эти памятники могут быть физически утрачены (как это и бывало в эти годы), но и потому, что копирование древнего образа дает необычайный опыт проникновения внутрь традиции, в сам процесс создания иконы. Впоследствии она писала о копии так: «Копируя икону, человек всесторонне познает ее и невольно приходит в соприкосновение с тем миром, который в ней заключен. Постепенно он начинает ощущать реальность этого мира, узнавать истинность данного образа, потом постигает глубину его содержания, поражается четкостью форм, внутренней обоснованностью его деталей и поистине святой простотой художественного выражения. Но чтобы так понять икону, нужно время, и иногда довольно длительное».

Однако Мария Николаевна не думала ограничиться копированием, ее желанием всегда было создавать иконы. Ориентиром для нее стала древнерусская иконопись XV века, хотя в те времена эталоном считалось письмо Васнецова.

икона святителя Николая с храмом в Кленниках в руке. 1920е гг

Интересы, которые были в крошечной иконописной среде 20-30-х гг., естественно, продолжают ту линию, что была намечена в начале века, когда российское общество бурно переживало открытие иконы: первые выставки древнерусских икон, выставки старинного церковного искусства, обсуждение эстетики и богословия иконы в художественных журналах и т.д.

Сохранилось письмо графа В. Комаровского от 1930 года «Об иконописи», обращенное к о. Сергию Мечеву. Он пишет: «оживление интереса к иконе и поиски возможности вернуться к иконописи заставляют прибегать к помощи того иконописного ремесла, которое сохранилось еще благодаря старообрядчеству. Технические приемы - единственное, что осталось от иконописи.

Знание, которое дает иконописное мастерство, нужно и полезно, но нечего обольщать себя надеждой, что через него есть выход к иконописи. Писать хорошо иконы с древних икон - это уже очень большое дело, тут приложимы дарование и вкус, недоступные современникам, ремесленным иконописцам. Написать хорошую копию, а не подделку - это уже дело художника-иконописца. Но чтобы подготовить путь к иконописи творческой, нужно совсем другое - осознание законов пластической формы, по существу таковой является форма иконописная. Научить этим законам почти невозможно: можно их только осознать, но можно, по крайней мере, и знать. В общем, положение как будто безвыходное, но ведь дело, на которое мы надеемся, почти чудо».

Это письмо вдвойне ценно, потому что оно написано в те годы, когда разговоры об иконописании были почти непозволительными, и кому-то они могут показаться почти мечтой, потому что тогда никаких условий для создания икон не было и быть не могло. Но люди об этом думали. И это тоже было подготовкой той почвы, на которой прорастал новый росток иконописной традиции.

Этим жила и Мария Соколова в 20-30-е гг., она могла бы подписаться под каждым из рассуждений В. Комаровского. Довоенные годы были для нее временем накопления знаний и материалов по древнему иконописанию, творческого и духовного становления. Когда досок для икон не было, она писала на бумажных, картонных и грунтованных с двух сторон холстиках - «таблетках».

Выход из подполья

В 1946 году вновь была возвращена Церкви Троице-Сергиева Лавра. По распоряжению правительства была создана комиссия для реставрации монастыря. Соколову пригласили принять участие в восстановлении древних росписей и икон обители. С этого времени начался основной период в ее творческой жизни.

Одна из сотрудниц Марии Николаевны вспоминает об этом времени так: «Надо представить себе это время. Казалось, что нет возможности работать для Церкви. Реставратор икон при музее - вот предел. Мой учитель из Третьяковской галереи И.А. Баранов с тоской говорил: «Если бы мы с тобой работали для храма, как бы горели сердца!». Но это были только несбыточные мечты. И вдруг!.. Конечно, мне все представлялось чудом. Да так оно и было».

В 1958 г. Мария Николаевна организовала в Лавре иконописный кружок, которым руководила в течение 23 лет. Она составила пособие по технологии иконописи, читала лекции в семинарии для будущих иерархов и священников, устраивала выставки работ учащихся кружка, ее иконы публиковались в «Журнале Московской Патриархии». Все это, несомненно, способствовало формированию понимания древней иконописи в церковных кругах.

Привожу фрагмент ее обращения к тем семинаристам, которые пожелали заниматься в иконописном классе: «Впереди вас ожидает встреча с огромной многовековой художественной культурой Церкви. Пока вы находитесь здесь, в стенах учебного заведения, вам необходимо эту культуру понять, необходимо научиться сколько-нибудь в ней разбираться. Надо правильно оценить её надо заблаговременно познакомиться теоретически и, насколько возможно, практически со сложной техникой создания иконы и храмовых росписей, т к это в дальнейшем покажет правильные методы хранения и реставрации всего того, что принадлежит храму. Иконописный класс здесь тесно связан с жизнью Церкви и имеет ввиду последующее подробное и ответственное служение пастыря, который должен быть достаточно осведомлен в области церковного искусства».

Вкратце остановимся на особенностях того обучения, которое сложилось на протяжении ее многолетнего руководства иконописным классом. Соколова считала, что как ребенок учится читать по буквам, так и начинающим иконописцам надо сначала копировать отдельные элементы, из которых и «складывается» икона. Было сделано очень много учебных образцов для студентов. Это отдельные изображения палаток, деревьев, горок, одежд святых с детальным изучением пробелов и светов, какими они должны быть на одеждах.

Затем учащиеся переходили к изучению письма ликов. Для этого также были сделаны образцы с показом последовательного наложения плавей. Грубо говоря, «метод плавей» состоит в наливании жидкой краски на левкас для создания эффекта "нерукотворности". Надо сказать, что «метод плавей» в силу своих отличий от привычных светским художникам методов работы был сразу канонизирован пионерами иконописания XX века. С силу антирелигиозной деятельности правительства или условий эмиграции лишенные возможности изучения классических образцов иконописи, они воспринимали его как единственно правильный и специфически-иконный. Впоследствии потребовались немалые усилия профессиональных реставраторов и исследователей-практиков для развенчания уютной, но далекой от истины концепции.

Однажды Соколова приехала в Третьяковку копировать Владимирскую икону Божией Матери. Копия предназначалась в подарок в день интронизации Патриарха Пимена. Работу надо было сделать быстро. Зав. отделом древнерусского искусства Антонова не разрешила открыть раму-витрину на иконе, чтобы легче было копировать. Дополнительного света не было. Служительница принесла небольшой столик - «бобик» и позволила взять стул. Через час в музей приехал лектор из общества «Знание», та же служительница пришла и молча унесла «бобик». Мария Николаевна, поставив икону на стул, дописла икону стоя на коленях.

Когда Мария Николаевна скончалась, окружающие узнали что она приняла тайный постриг с именем Иулиании.

отец Алипий

Многим обязан Марии Николаевне архимандрит Алипий (Воронов), который нередко советовался с ней по вопросам иконописания. До самой своей смерти он писал иконы. И в Псково-Печерском монастыре, где архим. Алипий с 1959 г. был наместником, им были заложены монастырские иконописные традиции, восстановлена и отреставрирована крепостная стена монастыря, заросшая крапивой обитель приведена в образцовый порядок, храмы расписаны внутри и снаружи.

Он занимался всем, вникал во все и у него все получалось. Архимандрит Алипий был вообще универсальным человеком, он мог все. Он был художник, строитель, коллекционер, он был, прежде всего, проповедник и окормитель целой монастырской братии. Он был хозяйственником - каждое деревце, кустик, высаженный в монастыре, начиная от розария и кончая вековыми деревьями - все это находилось под его присмотром. Также о. Алипий самолично закупал для монастырских закромов у местных жителей белые грибы, знал лучшие рецепты квашений и варений, еще он поддерживал обездоленных художников, особенно полуголодных, не имевших права выставляться андеграундщиков. Ума он был острого, с хитрецой. Именно благодаря находчивости о. Алипия монастырь не закрыли во время хрущевских гонений. Ему принадлежит фраза: «если потом будут писать мою житийную икону, то она должна состоять из 25 клейм. По количеству судебных процессов, которые я выиграл у советской власти».

.jpg)

Рассказывает реставратор Савва Ямщиков: «Однажды в летний день Алипий говорит: «Савва, пойдем в Успенский пещерный собор, там за иконостасом (иконостас из огромных икон был поздний), мне кажется, - там должны быть фрески ХVI века. Когда храм строился, может быть, их даже писал сам преподобномученик Корнилий».

Преподобномученик Корнилий - это один из основателей Псково-Печерского монастыря, которому Иван Грозный отрубил голову в гневе, а потом, раскаявшись, сам нес бездыханное тело по дороге к Никольскому храму, и эта дорога по сей день называется Кровавой. Прп. Корнилий сам и иконы писал и книги переписывал, и вот там, в храме, по мнению батюшки, должны быть фрески. Он уже все заранее рассчитал. А там, за иконами такой слой грязи и копоти, что уже ничего, никаких фресок не видно.

Когда я промыл первое окошко, открылся великолепный фресковый лик XVI века Саввы Освященного. Отец Алипий говорит: «Здесь будет восемь огромных фигур - выше человеческого роста». «Ладно,- говорю, - батюшка, вот съезжу в Москву, возьму на помощь своего коллегу, и будем реставрировать». А он говорит: «Нет, никакой Москвы - ты арестован. Пошли фрески доделывать. Иначе прокляну, забуду и все такое прочее». И вот он меня десять дней не отпускал, пока не были промыты все фрески, и пока не открылась удивительная древнерусская красота. А батюшка уже все обустраивал: двери в диаконник поставили, Кирилл написал иконы в стиле ХIХ века, обнесли это место металлической оградой. Это радость была. Архимандрит Алипий тут же опубликовал свое открытие в Журнале Московской Патриархии, мне он поручил опубликовать в журнале декоративного искусства, потом в альбоме о Пскове. А потом он мне как-то сказал: «Савва, смотрите пока на фрески, умру - забьют опять». Я говорю: «Батюшка, вы что, это же уникально, это же святой Корнилий писал, это же как мощи, как мироточение». Через месяц после его смерти, в 1975 году, иконы поставили на место, и вот уже тридцать лет мы бьемся, что бы это было снова открыто. Когда иконописец о. Зинон просил иконы открыть, ему было сказано: «бабушки не поймут».

Когда архимандрит Алипий умирал, последние слова его были следующие: «Вот Она, вот Она. Я вижу Её, Богородицу. Дайте мне карандаш и бумагу!». И он начал делать набросок и так и умер с карандашом в руке.

Русская иконопись на Западе

Устроенные в 1929-1932 годах в разных странах большие выставки отреставрированных русских икон привлекли к себе внимание не только историков искусства, но и широкой публики. Выставки пользовались одинаковым успехом в Германии, Англии и Америке. Известные английские художественные критики посвятили ей острые очерки, особенно интересные тем, что в них впервые подытоживались впечатления рафинированных европейцев от древнерусской живописи.

Эмигрантские иконописцы были под большим впечатлением от выставки. «Наконец-то я увидел иконы не в репродукциях!» - восклицал один из них.

Григорий Круг - юродивый русской иконописи

Самым ярким художником из эмигрантской иконописной традиции был Григорий Круг. Инок Григорий (в миру Георгий Иванович Круг) родился в Петербурге в 1909 году, учился живописи в Париже, в Русской художественной академии (Academie Russe de Peinture). В 20-е годы оказался в эмиграции, во Франции, принял монашество и серьезно занялся иконописью, рассматривая этот труд как свое служение Богу. С 1933 г. он - активный член православного братства св. Фотия в Париже, возглавлявшегося В. Н. Лосским. Члены братства распространяли Православие на Западе, разрабатывали богословские проблемы. В 1934 г. Круг вступил в парижское общество «Икона», объединившее художников-иконописцев русской эмиграции и исследователей в этой области.

Большую часть жизни инок Григорий провел в маленьком Свято-Духовском скиту под Парижем, неподалеку от Версаля. Кроме икон и фресок, он оставил небольшую тетрадку, в которую записывал свои мысли об иконописании. "Почитание икон в Церкви - пишет художник - как зажженный светильник, свет которого никогда не угаснет. Он зажжен не человеческой рукой, и с тех пор свет его не истощался никогда. Он горел и горит, и не перестанет гореть, но пламя его не неподвижно, оно горит то ровным светом, то разгорается и превращается в нестерпимый свет. И даже, когда все, что враждебно иконе, ищет угасить этот свет, одев его покровом тьмы, свет этот не иссякнет и не может иссякнуть. И когда от потери благочестия иссякают силы в создании икон и они как бы теряют славу своего горнего достоинства, и тут не иссякает свет и продолжает жить и готов опять явиться во всей силе и наполнить торжеством Фаворского Преображения. Думается, что мы сейчас находимся в предверии этого света, и хотя еще ночь, но приближается утро".

Корни его искусства Круга безусловно, в русской почве, но развилось и окрепло оно в иной среде, где Русская Православная Церковь была лишь маленьким островком в огромном море инославного мира. Возможно, поэтому православие в эмиграции носило несколько ностальгическо-романтический характер, что наложило особый отпечаток на стиль и характер иконописания. В работах Круга усилено стилизаторское начало и чувствуется некоторый отзвук декаданса. Фигуры святых на его иконах напоминают тени, бесплотно скользящие в безвоздушном пространстве, плавные линии контуров несколько манерно очерчены. Впрочем, это не мешает их молитвенности.

одним из самых глубоких образов, созданных им является образ преподобного Серафима Саровского.

Надо сказать, что инок Григорий наплевательски относился к технике иконописи. Он был юродивым русской иконописи, визионер. Близкие говорили, что Круг очень мучался от того, что не может в полной мере выразить переполняющие его образы. Писал он всем что попадалось под руку: чеснок, воск, уксус, кофэ. Именно поэтому сейчас его работы нереставрируемы и вовсю осыпаются.

Богословие иконы Леонида Успенского

Другом и сотрудником инока Григория был Леонид Успенский, неплохой иконописец, делом жизни которого является фундаментальный труд «Богословие Иконы». В этой книге он камня на камня не оставил от церковной живописи Нового Времени, обвинив ту в оппортунизме и всех ересях. Надо сказать что ригоризм Успенского был вызван специфическим пребыванием эмигрантской православной диаспоры в инославном окружении, необходимостью сохранить православную самоидентификацию в новых условиях.

После перестройки «Богословие Иконы» было переведено на русский тут же стало настольной книгу любого уважающего себя православного консерватора. Это такой увесистый бумажный кирпич наподобие «Путей русского богословия» Флоровского.

Сторонники такого подхода жестко противопоставляют западную христианскую живопись восточнохристианской иконе. Любое проявление реализма или натурализма расценивается как отступление от иконописного канона. Сам же канон, согласно последователям Успенского, распространяется не только на догматические и богослужебные основы иконографии, но и на стилевые. Не зная хорошо материала, они довольствуются бесконечными цитатами из греческих источников, забывая при этом, что между византийской эстетикой и художественной практикой существовало немалое различие.

В итоге подобный взгляд ведет к отрицанию всех новых тенденций в иконописи после середины XV века, которые автоматически рассматриваются как «упадок», «материализация», «чувственность» и т.д. Общим местом подобных построений (производящих прямо-таки неотразимое впечатление на неспециалиста) являются ссылки на решения VII Вселенского собора, с которым, по мнению ригористов-блюстителей, церковное искусство нового Времени бесповоротно разошлось. Я бы не стал так демонизировать ис-во Нового Времени.

В настоящее время иконопись в эмигрантской среде переродилаь в благочестивое дамское рукоделие. В эмигрантской среде Круга называли вторым Рублевым.

Заговор искусствоведов

До 1960 о Рублеве никто кроме специалистов не знал. Подлинное открытие Андрея Рублева и, можно сказать, спасение древнерусской иконы состоялось в дни, когда на Церковь обрушилась новая, теперь уже хрущевская, волна гонений. Первый секретарь Никита Хрущев объявил новый раунд борьбы с религиозным дурманом. Изучение иконописи и вовсе оказалось под вопросом. Для противодействия этим планам Наталья Демина - первый научный сотрудник будущего музея им. Андрея Рублева составила «заговор» ученых-иконоведов - Лазарева, Павлова, Ильина. Шел 1959 год, и надежды на успех было мало. Гениальным PR-ходом стало приглашение в этот заговор популярного советского писателя Ильи Эренбурга, который и написал в ЮНЕСКО с предложением отметить рождение автора «Троицы». И тогда в Кремль к неудовольствию хрущевских чиновников полетели телеграммы. Эренбург заявил: «Сейчас или никогда» и утвердил дату рожения Рублева в 1360-м, чтобы через год отпраздновать его 600-летие.

По всей вероятности, родился он лет на 10-15 позднее. Андрей был иноком в Спасо-Андрониковом монастыре на Москве. До сих пор точно не определен объем написанного им. В конце жизни Андрей и его друг Даниил Черный работали в Троице-Сергиевой лавре, где расписывали Троицкий собор. Вероятно, именно там они и были похоронены после смерти от какой-то эпидемии.

Первым, кто стал собирать сведения об Андрее Рублеве, был знаменитый Иосиф Санин, игумен Волоцкий. Он ездил по русским обителям, где застал еще некоторых свидетелей жизни выдающегося иконописца. Затем после всплеска интереса к Рублеву в начале ХХ в. в разгар советских гонений о «Троице» Рублева вспомнил религиозный философ священник Павел Флоренский, сказавший: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».

Но вот в 1966 г. режиссер Андрей Тарковский снял свою эпохальную ленту «Страсти по Андрею», и образ в исполнении Анатолия Солоницына прочно связался с Андреем Рублевым. Он стал настоящим героем интеллигенции, образом свободного от идеологических пут художника. Среди художественной интеллигенции, потянувшейся к Церкви, началось движение за прославление Рублева. К 1000-летию Крещения Церковь действительно прославила Андрея во святых.

Современная иконопись

В 80-х гг. активизируется и иконописная среда, она расширяется, становится все более разнообразной. По всей стране стали восстанавливаться монастыри и храмы, соответственно возросла потребность и в церковном искусстве.

------

Архангелы Михаил и Гавриил. современные иконы, выполненные в технике восковой живописи (энкаустики)

Организация в 1990 году иконописного отделения при Московской Духовной Академии и Семинарии явилась важным событием, особенно для молодых художников, желающих посвятить себя иконописи. Это отделение задумывалось как продолжение и развитие кружка, основанного М. Н. Соколовой. В основе учебной программы положено копирование, которому монахиня Иулиания придавала основное значение при обучении начинающих иконописцев. Но дальше этого даже на старших курсах ученикам идти не позволяется.

Проблемы современного иконописания не отличимы от проблем научения иконописи. Причем результат учебного процесса как-то автоматически становится иконой. Это положение прямо противоположно тому, что известно о традиционном обучении иконному искусству. Обучение проходило не в школах, а в рабочей ситуации иконописной мастерской, где постепенно восходя от простого к сложному, ученик овладевал всеми необходимыми навыками.

Никто не спорит, что копирование древних икон - это единственный путь овладения техникой иконописания. Но это процесс учебный, и он должен быть четко отграничен от собственного написания иконы. Овладев композицией, рисунком и техникой живописи, научившись пользоваться образцами, иконописец должен писать свои иконы так же, как их писали вплоть до начала XX века мастера Палеха и Мстеры, в столичной мастерской Чирикова или в многочисленных мастерских провинциальных центров, то есть писать самостоятельно, выражаясь своим визуальным языком, а не имитируя шедевры прошлого.

Расхождение принципов отношения к образцу в средневековой и современной иконописной практике сводится к тому, что учебный процесс копирования подменяет собою собственно написание иконы, а традиционное понятие образца подменяется понятием оригинала, что заведомо обрекает современную икону на вторичность.

О существовании образцов в обиходе иконописца известно по многочисленным письменным источникам. О том, что пользование образцами было типично для русских художников ХIV века видно из Послания Епифания Премудрого, который, говоря о том, как работал Феофан Грек, специально отмечает: "Егда назнаменующу ему или пишущу, никогда же нигде ж на образцы видяще его когда взирающа." В ХVI-ХVIII вв. широкое распространение получают иконописные подлинники - сборники образцов, составленные по календарному либо тематическому принципу и содержащие словесные описания сюжетов либо их графические очертания. В XVII в. в качестве образцов начинают широко использоваться западноевропейские гравюры.

Интересно сравнить иконы «Вознесение» 1408 г. из праздничного ряда Успенского собора во Владимире и «Вознесение» 1-й четверти XV в, возможно, вышедшие из одной иконописной мастерской и почти буквально совпадающие в рисунке, цвете и характере живописи.

_____

Точное следование схеме образца тем не менее не является результатом применения разнообразных гаджетов, например, кальки для механического перенесения силуэтов на новую доску, что было бы естественно предположить, так как размеры икон совпадают. Подетальное сравнение икон показывает, что практически во всем есть расхождения и в результате - глубокое отличие образов.

Если художники пользуются механическим переводом рисунка, то это всегда сказывается на качестве. Такие произведения отличаются скованностью, сухостью и при сравнении с оригиналом обнаруживают полную безжизненность.

Этот краткий обзор показывает, что понимание образца в традиционном и современном иконописании существенно отличается. Если при восстановлении иконописания в России ставится задача опираться на традиции, существовавшие в православном искусстве, то следует запомнить, что традиции копирования как художественного творческого метода ни византийское, ни древнерусское искусство не знало.

Заключение

Для традиционного искусства характерен открытый и непосредственный интерес живого организма к своему окружению. Оно всегда тонко чувствовало и использовало свойства окружающей среды и наполняющих ее элементов.

Каждый материал, будь то камень, железо, минеральный пигмент, муха в янтаре и спящий крокодил - обладает своими уникальными физическими свойствами. И для достижения наилучшего результата в любом деле необходимо, чтобы материал подчинялся мастеру. На практике это обозначает глубокое знание мастером своего материала-инструмента, и выявление качеств, присущих именно этому материалу. Тем более это необходимо при ручной работе, при создании произведения искусства.

Икона создается не из аморфных синтетических красок, не имеющих структуры и прочих свойств - т.е. не имеющих собственного выразительного лица, но из натуральных материалов и пигментов, обладающих ярко выраженной индивидуальностью. Из ярких индивидуальностей-красок получается яркая и выразительная икона, тогда как из серийно созданных деталей, - пигментов фабричного производства, ровно-среднего помола, уже сама фактура материала обличает безличное серийное произведение. (прошу понять меня правильно, речь идет не о фетишизации самих материалов, а об осознании тесной взаимосвязи мастера и материала)

На западе уже во времена Леонардо да Винчи краски покупались художниками у аптекарей. Знания техники живописи сохранились в цехах живописцев до XVIII столетия, но затем, с обособлением живописи как искусства от «низкого» ремесла, под влиянием новых идей постепенно утратились. Уже в первой академии Карраччи прежнее технически-художественное воспитание живописца было заменено философско-художественным. С этого времени технические знания, являвшиеся в прежние время всегда опорой живописцу, представляются уже стеснением его свободы.

В ходе петровских реформ традиционное искусство теряет единую систему координат и под ударами импортированного академизма оттесняется на периферию. Мастера, не желающие «идти в ногу со временем» отлучаются от заказчиков. Так случилось с мастерами московской Оружейной палаты, расформированной в филиал петербургской Академии наук. Иконописцы оказываются приговорены к камерному аутсайдерскому формату, не связанному взаимодействием с архитектурой, пространством и обществом. Иконопись загоняется в гетто келейных панно. Примером могут тут быть старообрядцы, канонизировавшие миниатюрное строгановское письмо.

В свою очередь, к концу XIXв под воздействием романтизма академизм идеологически и эстетически исчерпывает себя, вырождаясь в салонный фотореализм. В поисках корней отдельные представители академизма пытаются инвестировать себя в традиционное искусство, в пример чего мы уже приводили работы Васнецова и Нестерова. Можно по-разному относиться к этим попыткам, считать их академическими реконструкциями либо новым витком развития традиционного искусства. Последние из этих попыток связаны с творчестом раннего Рериха и нереализованным проектом росписей Петрова-Водкина 1917 года на подворье в Бари.

Перед Революцией, благодаря успехам реставрации, связанных с именами Остроухова, Чирикова и других произошло переоткрытие иконописи. После 1917 разрыв в нарождающейся иконописной традиции и её насильственная изоляция создали весьма болезненную ситуацию. Число действующих церквей сократилось до минимума, да и в тех живопись можно было только «реставрировать».

Пионеры иконописания XX века Иулиания Соколова и иконописцы-эмигранты независимо друг от друга постарались синтезировать в своем творчестве традиции народных ремесел с последними достижениями исследователей и реставраторов. Например, в своем творчестве Григорий Круг переплавил впечатления от выставок древнерусской иконы, семинаров Никодима Кондакова и живописи католического художника-традиционалиста Мориса Дени.

Экспансия американской масскультуры и промышленного дизайна поставила перед иконописцами новые проблемы.

Ситуацию, в которой на сегодняшний момент оказалась иконопись в России точнее всего можно назвать пограничной. С одной стороны возвращается интерес к древним канонам иконописания, а с другой неизмеримо велика опасность того, что иконописная традиция будет воспринята поверхностно, лишь в повторении внешних форм, без углубления в содержание образа, без понимания огромного богатства и разнообразия его изобразительного языка.

Евангелист Лука пишет образ Богородицы «искусным живописным художеством». икона XVIIIв

В своем докладе я попытался с разных точек зрения показать величественную картину обрушения органичного синтеза традиционного искусства и попытки отдельных подвижников восстановить его, используя подручные средства в новых условиях.