Про игральные карты, перемещающуюся станцию метро и домики. Часть 3.

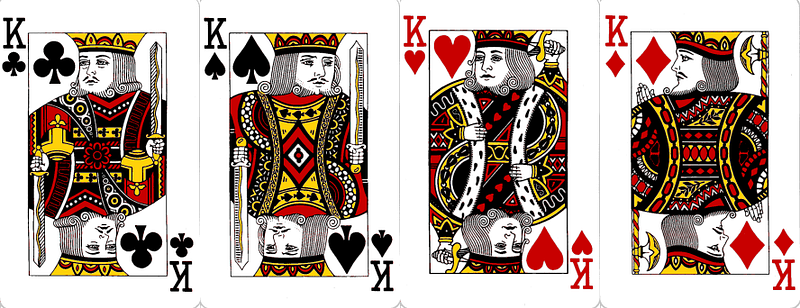

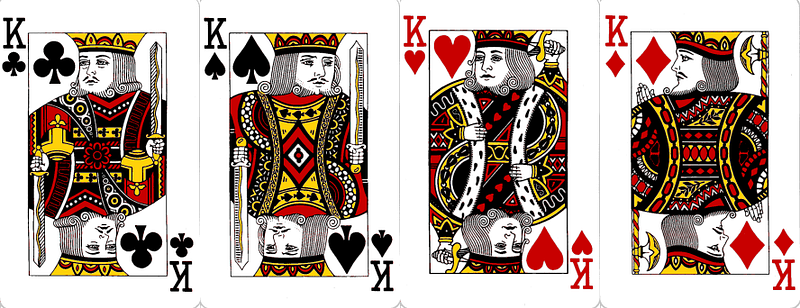

В предыдущей части мы насмотрелись на «короля-самоубийцу» и меч в его голове, а закончилось повествование вроде бы интригующей фразой «Кстати, когда в середине 1800-х годов карты становятся двухсторонними, король червей становится ещё и ...» Всё просто, король червей становится ещё и единственным королём с четырьмя руками:

Некоторые рисунки в подборке повторяются, а некоторые новые для нас. Четыре руки на правой нижней.

Верхний ряд: Франция, пятнадцатый век; Англо-Французские карты конца пятнадцатого - начала шестнадцатого века; Испания, шестнадцатый век; Франция, граница XVII/XVIII веков. В нижнем ряду английские карты с семнадцато века до конца девятнадцатого века.

Четыре руки, да.

Кроме четырёхруких есть и другие странности: в английской колоде есть три «одноглазых»:

Зовут их «One-eyed Jacks» или "One-eyed Royals«.

Действительно, изображённые на этих картах товарищи смотрят в сторону и изображены в профиль. Остальные же товарищи смотрят на нас двумя глазами. Но тут уже для всех изображений есть ещё одна тонкость - господа и дамы повёрнуты или влево, или вправо. Чаще, как выяснилось, влево. Вправо смотрят лишь четверо, и все они «чёрных» мастей:

Любители смотреть влево встречаются даже на игральных картах.

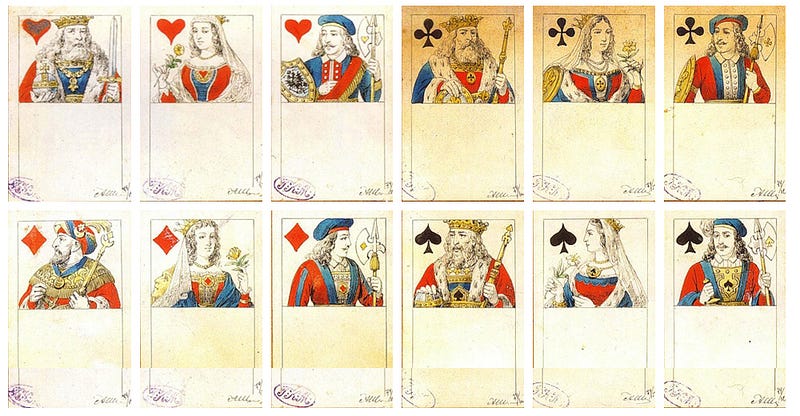

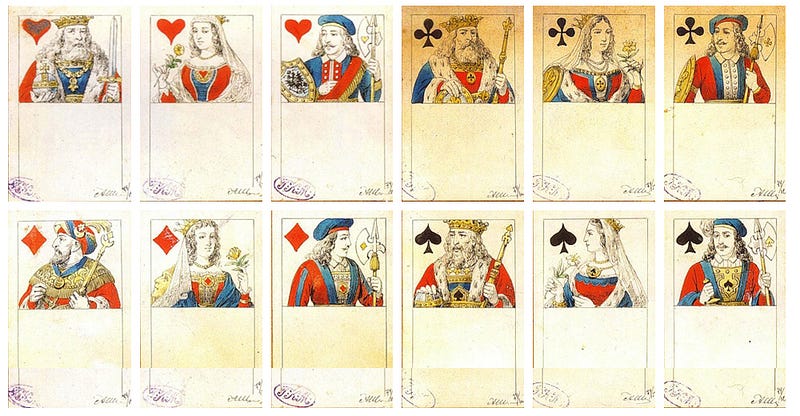

Давайте же вновь вернёмся в Россию, в девятнадцатый, теперь уже век, и посмотрим ещё раз на наши карты. У нас любителей смотреть налево и направо равное количество - по шесть товарищей:

Эскизы фигурных карт Боде-Шарлеманя, выполненые на картоне (тушь, перо, акварель, гуашь) в 1860-ых годах.

Эскизы колоды Шарлеманя очень интересны. Я расскажу о них, когда речь зайдёт о второй половине девятнадцатого века. Сергей Бабушкин интересно рассказывал и о самом Шарлемане, и о его карточной работе. Почитайте, очень рекомендую.

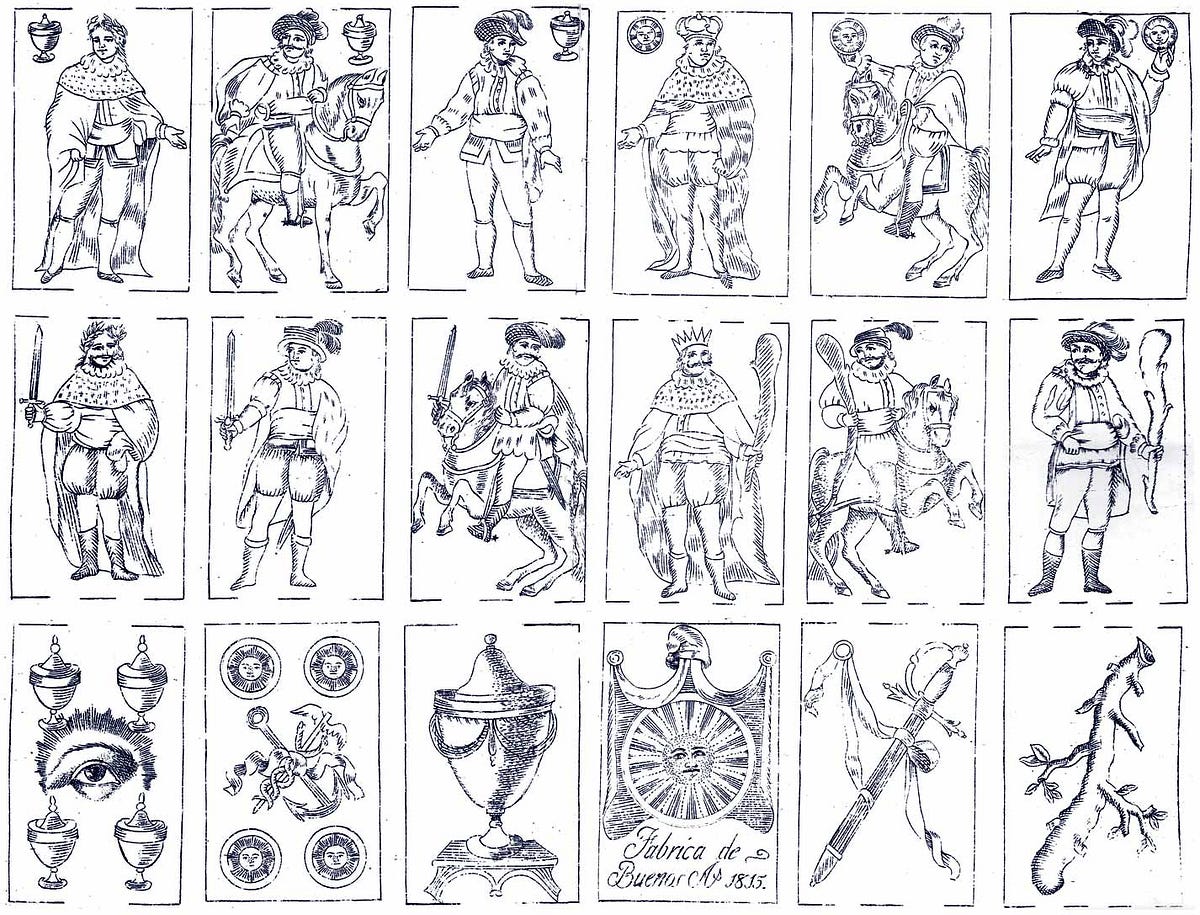

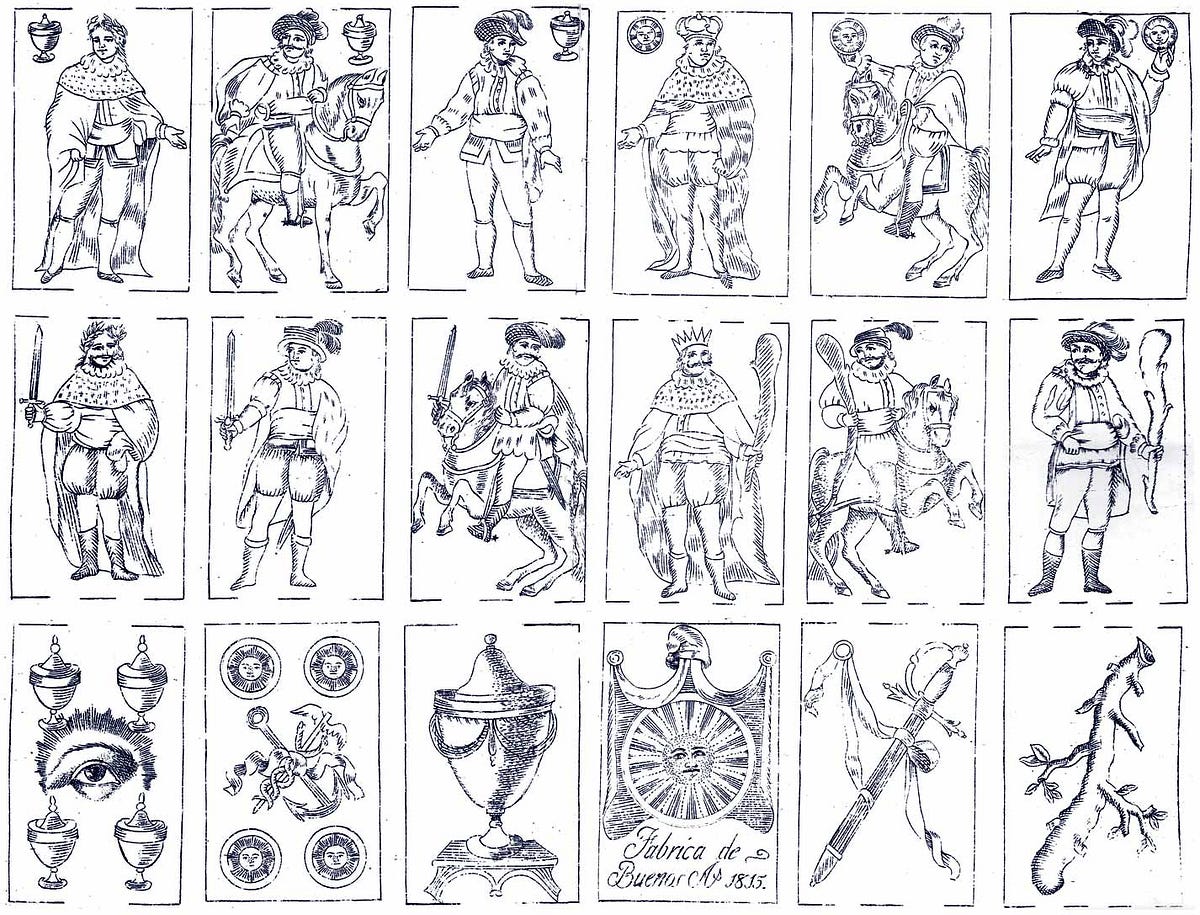

Так вот, про печать. Как я уже выше упоминал, далеко не сразу карты стали двухсторонними, то есть с дублированным перевёрнутым изображением, и уж тем более цветными. Пример эскиза двухсторонних карт выше, а вот пример нераскрашенных карт:

José Maria Quercia y Possi, Буэнос Айрес, 1815 год.

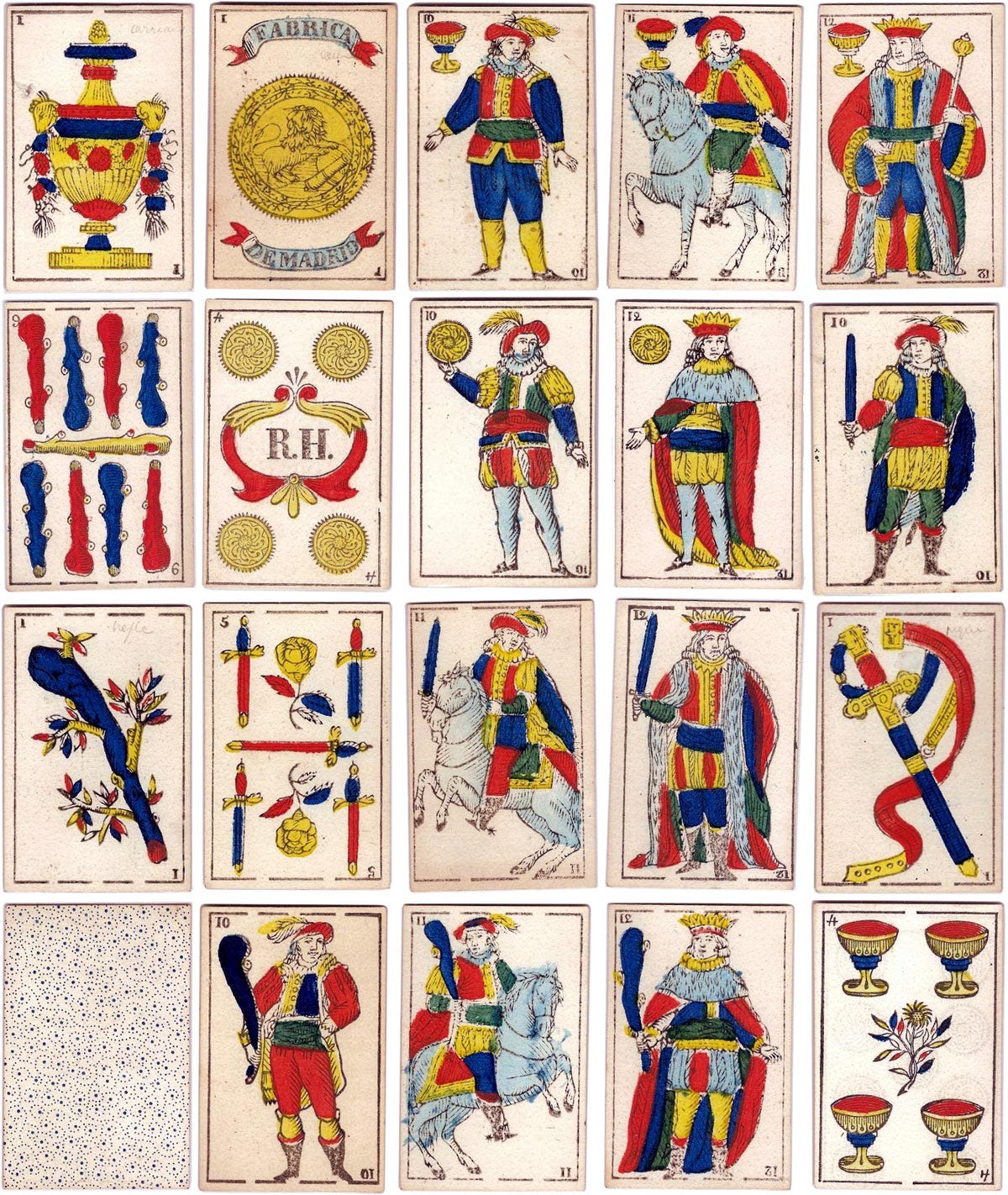

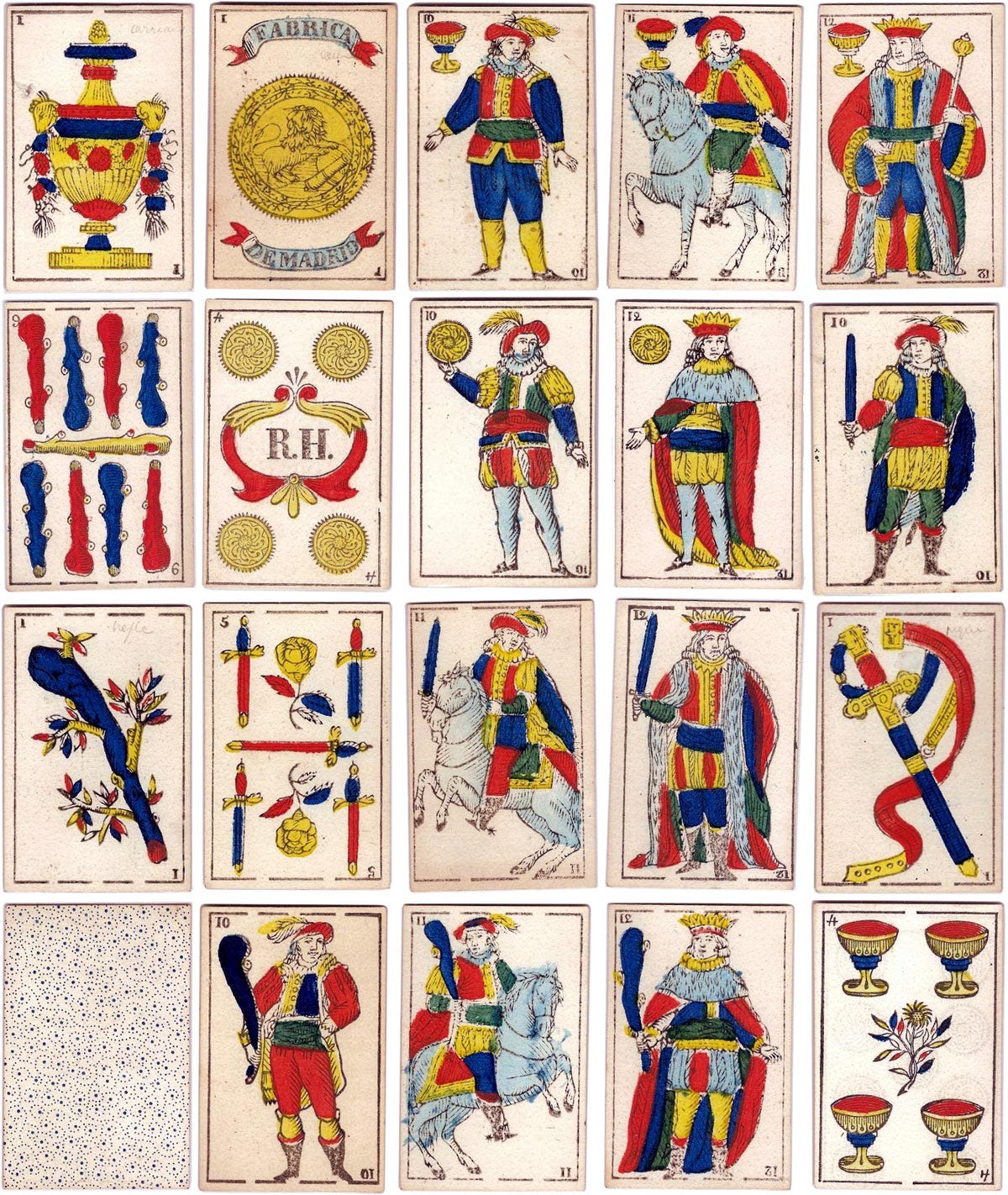

Очень похожие на предыдущие карты испанского паттерна, выпущенные полутора десятками лет позже на нашем континенте:

Так называемый испанский шаблон Maciá Pattern, безымянная фабрика Мадрида, 1830 год.

Не буду вдаваться в дебри технологий печати, но поверьте - штука это очень сложная и ответственная. Наметил я тут кое-какими знаниями поделиться про деньги железные и бумажные советские. Вот там и про качество печати последних может быть и поговорим. И качество печати карт должно быть тоже просто отменным. Никаких тебе точечных изображений и цифровой печати на струйном принтере. Это мы про современную ситуацию если говорим. А что уж говорить про стародавние времена?

Как уже упоминалось, до второй половины восемнадцатого века производства карт в России не было. При Екатерине Второй, в 1760-х годах, стали появляться у нас частные карточные фабрики. Привозимых из Европы карт не хватало, ведь у карточных игроков существовало правило - начинать игру с новой колоды, так что игроки порой запасались целыми ящиками карт.

Фабричное производство карт в Европе, конец восемнадцатого века. Или начало девятнадцатого.

Однако доход с ввоза и производства карт государство получало давно. С 1765 года все привозимые, а также выделываемые в России карты облагались налогом в пользу Воспитательного дома, то есть дома для сирот, учреждённого в 1764 году Екатериной Второй. С него, кстати, брала начало система воспитательных домов в России. Налог был немалый - 10 копеек с колоды привозных карт и 5 копеек с колоды отечественных.

Двести лет назад в Петербурге, в столице Империи, действовало восемь частных небольших карточных фабрик. Дело было прибыльное, и в правительстве, наконец, смекнули, что этот выгодный бизнес пора прибрать к рукам. И прибрали. В 1817 году решено было ввести госмонополию на производство игральных карт. И создать государственную фабрику по производству этих самых карт.

Продолжение следует.

Некоторые рисунки в подборке повторяются, а некоторые новые для нас. Четыре руки на правой нижней.

Верхний ряд: Франция, пятнадцатый век; Англо-Французские карты конца пятнадцатого - начала шестнадцатого века; Испания, шестнадцатый век; Франция, граница XVII/XVIII веков. В нижнем ряду английские карты с семнадцато века до конца девятнадцатого века.

Четыре руки, да.

Кроме четырёхруких есть и другие странности: в английской колоде есть три «одноглазых»:

Зовут их «One-eyed Jacks» или "One-eyed Royals«.

Действительно, изображённые на этих картах товарищи смотрят в сторону и изображены в профиль. Остальные же товарищи смотрят на нас двумя глазами. Но тут уже для всех изображений есть ещё одна тонкость - господа и дамы повёрнуты или влево, или вправо. Чаще, как выяснилось, влево. Вправо смотрят лишь четверо, и все они «чёрных» мастей:

Любители смотреть влево встречаются даже на игральных картах.

Давайте же вновь вернёмся в Россию, в девятнадцатый, теперь уже век, и посмотрим ещё раз на наши карты. У нас любителей смотреть налево и направо равное количество - по шесть товарищей:

Эскизы фигурных карт Боде-Шарлеманя, выполненые на картоне (тушь, перо, акварель, гуашь) в 1860-ых годах.

Эскизы колоды Шарлеманя очень интересны. Я расскажу о них, когда речь зайдёт о второй половине девятнадцатого века. Сергей Бабушкин интересно рассказывал и о самом Шарлемане, и о его карточной работе. Почитайте, очень рекомендую.

Так вот, про печать. Как я уже выше упоминал, далеко не сразу карты стали двухсторонними, то есть с дублированным перевёрнутым изображением, и уж тем более цветными. Пример эскиза двухсторонних карт выше, а вот пример нераскрашенных карт:

José Maria Quercia y Possi, Буэнос Айрес, 1815 год.

Очень похожие на предыдущие карты испанского паттерна, выпущенные полутора десятками лет позже на нашем континенте:

Так называемый испанский шаблон Maciá Pattern, безымянная фабрика Мадрида, 1830 год.

Не буду вдаваться в дебри технологий печати, но поверьте - штука это очень сложная и ответственная. Наметил я тут кое-какими знаниями поделиться про деньги железные и бумажные советские. Вот там и про качество печати последних может быть и поговорим. И качество печати карт должно быть тоже просто отменным. Никаких тебе точечных изображений и цифровой печати на струйном принтере. Это мы про современную ситуацию если говорим. А что уж говорить про стародавние времена?

Как уже упоминалось, до второй половины восемнадцатого века производства карт в России не было. При Екатерине Второй, в 1760-х годах, стали появляться у нас частные карточные фабрики. Привозимых из Европы карт не хватало, ведь у карточных игроков существовало правило - начинать игру с новой колоды, так что игроки порой запасались целыми ящиками карт.

Фабричное производство карт в Европе, конец восемнадцатого века. Или начало девятнадцатого.

Однако доход с ввоза и производства карт государство получало давно. С 1765 года все привозимые, а также выделываемые в России карты облагались налогом в пользу Воспитательного дома, то есть дома для сирот, учреждённого в 1764 году Екатериной Второй. С него, кстати, брала начало система воспитательных домов в России. Налог был немалый - 10 копеек с колоды привозных карт и 5 копеек с колоды отечественных.

Двести лет назад в Петербурге, в столице Империи, действовало восемь частных небольших карточных фабрик. Дело было прибыльное, и в правительстве, наконец, смекнули, что этот выгодный бизнес пора прибрать к рукам. И прибрали. В 1817 году решено было ввести госмонополию на производство игральных карт. И создать государственную фабрику по производству этих самых карт.

Продолжение следует.