Свободнопоточные ГЭС

На днях в Красноярске была запущена в работы экспериментальная свободнопоточная ГЭС, разработанная учеными Сибирского федерального университета. Это событие вызвало всплеск интереса к такого рода установкам, многие комментаторы пророчат этому направлению энергетики самое светлое будущее. Попробуем разобраться, что это за станции, каковы их преимущества, недостатки и перспективы.

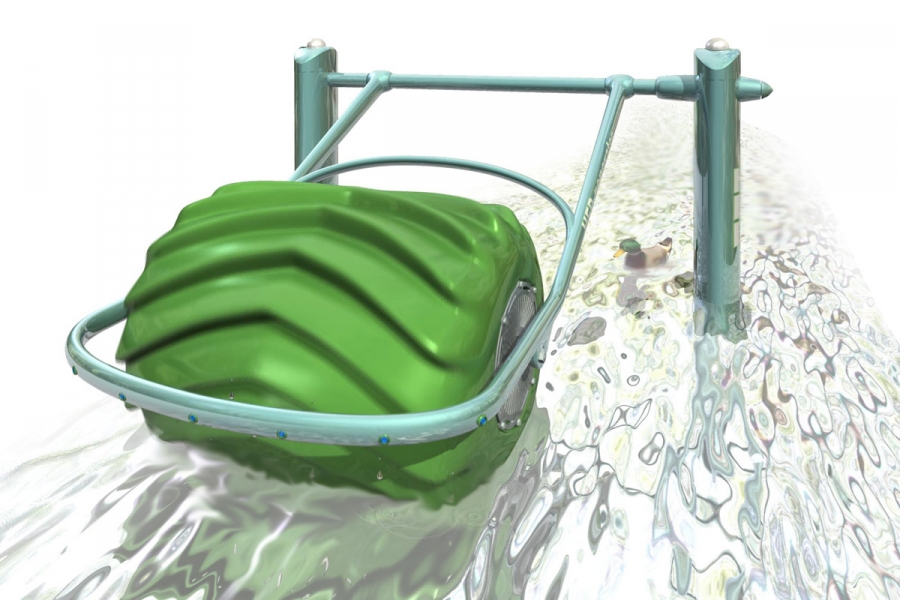

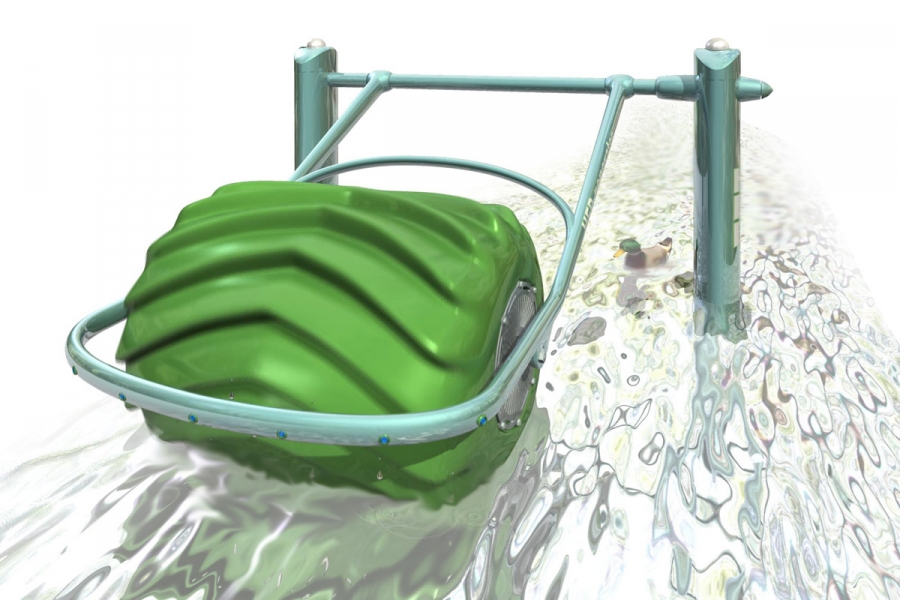

Фото отсюда

Принципиальным отличием свободнопоточной ГЭС от классической является использование ими не потенциальной (создаваемой плотиной или деривацией), а кинетической энергии текущего водного потока. Ближайший аналог - ветровая электростанция, которая аналогичным образом использует кинетическую энергию движущегося воздуха. Часто свободнопоточные ГЭС называют бесплотинными, что не вполне верно, поскольку бесплотинными являются и некоторые классические ГЭС, в том числе и весьма крупные - например, расположенные на Ниагарском водопаде.

Бесплотинная ГЭС Robert Moses. Мощность - 2525 МВт. Фото отсюда

Идея использования кинетической энергии речной воды отнюдь не нова, более того, самые первые в истории гидравлические машины - подливные водные колеса (нории), используемые уже несколько тысяч лет, работают именно таким образом. Казалось бы, чего проще - помещаешь рабочее колесо в воду, оно крутит генератор и вырабатывает ток. Не нужны дорогостоящие плотины или деривационные тоннели, земли не затапливаются, рыбе не мешают, поставить такую ГЭС можно вроде бы практически везде - масса преимуществ. За сотни лет (особенно за последние десятилетия) и энтузиастами, и специалистами создано огромное количество конструкций свободнопоточных ГЭС. И все реки мира должны были бы давно заставлены такими сооружениями - но этого не наблюдается, и распространение свободнопоточных ГЭС очень ограничено и представлено главным образом экспериментальными установками. Почему это происходит?

Нория. Фото отсюда

Начнем с физики. Скорость течения равнинной реки (а свободнопоточные ГЭС предлагается размещать преимущественно на таких реках) составляет обычно 2-5 км/ч (в паводки на 1-3 км/ч больше). Знакомый со средней школы расчет показывает, что один кубометр воды, движущейся с такой скоростью, будет иметь энергию 155-965 Дж.

А теперь посмотрим, какую энергию имеет тот же кубометр воды, падающий с высоты всего в 1 метр. Это 9800 Дж, т.е. в 10-60 раз больше. При этом, столь малые напоры в гидроэнергетике считаются малоэффективными и практически не используются. При этом, КПД классической ГЭС заведомо выше (сейчас он составляет более 95%), а КПД свободнопоточной ГЭС даже чисто теоретически составляет менее 60%, ведь невозможно остановить воду - она должна куда-то деваться после выхода из турбины; на практике же КПД оказывается еще ниже.

Вариант конструкции свободнопоточной ГЭС. Диаметр ротора - 6 м. Взято отсюда

Таким образом, свободнопоточная ГЭС вынуждена использовать низкопотенциальную энергию. Это всегда менее эффективно, чем использование высокопотенциальной энергии (существенно растут удельные затраты на единицу мощности и вырабатываемой электроэнергии). На первый взгляд, это не является непреодолимым препятствием - в конце концов, потенциал энергии ветра еще меньше, но ветроэлектростанций масса. Однако, ветроэлектростанции решают эту проблему за счет огромного размаха лопастей рабочего колеса. Для свободнопоточной ГЭС такой путь невозможен - глубина даже крупных рек относительно невелика, да к тому же резко изменяется в зависимости от текущих показателей водности, а также русловых процессов. Но в море, такие станции возможны и существую - они используют энергию приливных течений (хотя тоже являются пока экзотикой).

Приливная свободнопоточная электростанция SeaFlow мощностью 300 кВт, пущенная в 2003 году. Фото отсюда

Исходя из описанного, свободнопоточная ГЭС в принципе не может иметь заметной мощности, ее предел - несколько киловатт (возможно, пара десятков киловатт на больших и глубоких реках). Такая станция должна быть полностью погружена под воду, причем под минимальный меженный уровень и с хорошим запасом на толщину льда - в противном случае, она будет разрушена ледоходом (либо на период ледостава и ледохода ее придется демонтировать, что накладно). Если река судоходна - станция должна быть вне фарватера (где, заметим, самая большая глубина и самое быстрое течение). В то же время, ее нельзя и просто опустить на дно - установка может быть замыта донными отложениями. Но при любом размещении, гарантии от повреждения льдом такой установки на замерзающих реках невозможно дать в принципе - ведь никто не отменял ледяные заторы и зажоры, когда льдом и шугой забивается практически все сечение русла реки.

Еще одна из предложенных конструкций свободнопоточных ГЭС. Зимой в России такая станция по очевидным причинам работать вряд-ли будет. Взято отсюда

Получается, что удобных для установки свободнопоточных ГЭС мест не так много, и эта установка явно потребует сложных водолазных работ. А ведь еще надо как-то выдать электроэнергию с такой станции в сеть - нужна прокладка подводного кабеля, отдельная подстанция на берегу. А как обслуживать и ремонтировать эту установку? Использовать водолазов? Сколько это будет стоить?

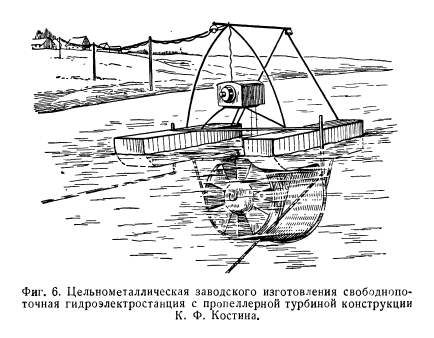

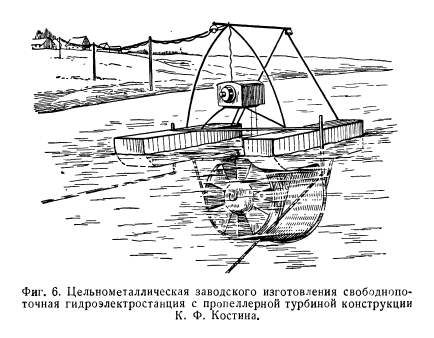

Еще одна свободнопоточная ГЭС, разработанная еще в 1945 году. Взято отсюда

Итого на выходе получается такая гидроэлектростанция: совсем маломощная, с низким КПД, очень металлоемкая, очень чувствительная к качеству изготовления (требуется полная герметичность конструкции на протяжении многих лет), сложная в монтаже, ремонте и подключении к сетям, очень требовательная к месту размещения, находящаяся под постоянной угрозой разрушения льдом…

Все это технически решаемо, но неизбежно ведет к увеличению стоимости как самой установки, так и ее монтажа, подключения и эксплуатации - и соответственно, к ее экономической неконкурентоспособности в сравнении с другими видами энергетики (как традиционной, так и возобновляемой). Именно поэтому свободнопоточные ГЭС даже в в тепличных по отношению к возобновляемой энергетике условиях европейских стран не получили заметного развития. Кинетическая энергия рек - перспективный ресурс возобновляемой энергетики, но эффективно взять ее пока что не получается.

Фото отсюда

Принципиальным отличием свободнопоточной ГЭС от классической является использование ими не потенциальной (создаваемой плотиной или деривацией), а кинетической энергии текущего водного потока. Ближайший аналог - ветровая электростанция, которая аналогичным образом использует кинетическую энергию движущегося воздуха. Часто свободнопоточные ГЭС называют бесплотинными, что не вполне верно, поскольку бесплотинными являются и некоторые классические ГЭС, в том числе и весьма крупные - например, расположенные на Ниагарском водопаде.

Бесплотинная ГЭС Robert Moses. Мощность - 2525 МВт. Фото отсюда

Идея использования кинетической энергии речной воды отнюдь не нова, более того, самые первые в истории гидравлические машины - подливные водные колеса (нории), используемые уже несколько тысяч лет, работают именно таким образом. Казалось бы, чего проще - помещаешь рабочее колесо в воду, оно крутит генератор и вырабатывает ток. Не нужны дорогостоящие плотины или деривационные тоннели, земли не затапливаются, рыбе не мешают, поставить такую ГЭС можно вроде бы практически везде - масса преимуществ. За сотни лет (особенно за последние десятилетия) и энтузиастами, и специалистами создано огромное количество конструкций свободнопоточных ГЭС. И все реки мира должны были бы давно заставлены такими сооружениями - но этого не наблюдается, и распространение свободнопоточных ГЭС очень ограничено и представлено главным образом экспериментальными установками. Почему это происходит?

Нория. Фото отсюда

Начнем с физики. Скорость течения равнинной реки (а свободнопоточные ГЭС предлагается размещать преимущественно на таких реках) составляет обычно 2-5 км/ч (в паводки на 1-3 км/ч больше). Знакомый со средней школы расчет показывает, что один кубометр воды, движущейся с такой скоростью, будет иметь энергию 155-965 Дж.

А теперь посмотрим, какую энергию имеет тот же кубометр воды, падающий с высоты всего в 1 метр. Это 9800 Дж, т.е. в 10-60 раз больше. При этом, столь малые напоры в гидроэнергетике считаются малоэффективными и практически не используются. При этом, КПД классической ГЭС заведомо выше (сейчас он составляет более 95%), а КПД свободнопоточной ГЭС даже чисто теоретически составляет менее 60%, ведь невозможно остановить воду - она должна куда-то деваться после выхода из турбины; на практике же КПД оказывается еще ниже.

Вариант конструкции свободнопоточной ГЭС. Диаметр ротора - 6 м. Взято отсюда

Таким образом, свободнопоточная ГЭС вынуждена использовать низкопотенциальную энергию. Это всегда менее эффективно, чем использование высокопотенциальной энергии (существенно растут удельные затраты на единицу мощности и вырабатываемой электроэнергии). На первый взгляд, это не является непреодолимым препятствием - в конце концов, потенциал энергии ветра еще меньше, но ветроэлектростанций масса. Однако, ветроэлектростанции решают эту проблему за счет огромного размаха лопастей рабочего колеса. Для свободнопоточной ГЭС такой путь невозможен - глубина даже крупных рек относительно невелика, да к тому же резко изменяется в зависимости от текущих показателей водности, а также русловых процессов. Но в море, такие станции возможны и существую - они используют энергию приливных течений (хотя тоже являются пока экзотикой).

Приливная свободнопоточная электростанция SeaFlow мощностью 300 кВт, пущенная в 2003 году. Фото отсюда

Исходя из описанного, свободнопоточная ГЭС в принципе не может иметь заметной мощности, ее предел - несколько киловатт (возможно, пара десятков киловатт на больших и глубоких реках). Такая станция должна быть полностью погружена под воду, причем под минимальный меженный уровень и с хорошим запасом на толщину льда - в противном случае, она будет разрушена ледоходом (либо на период ледостава и ледохода ее придется демонтировать, что накладно). Если река судоходна - станция должна быть вне фарватера (где, заметим, самая большая глубина и самое быстрое течение). В то же время, ее нельзя и просто опустить на дно - установка может быть замыта донными отложениями. Но при любом размещении, гарантии от повреждения льдом такой установки на замерзающих реках невозможно дать в принципе - ведь никто не отменял ледяные заторы и зажоры, когда льдом и шугой забивается практически все сечение русла реки.

Еще одна из предложенных конструкций свободнопоточных ГЭС. Зимой в России такая станция по очевидным причинам работать вряд-ли будет. Взято отсюда

Получается, что удобных для установки свободнопоточных ГЭС мест не так много, и эта установка явно потребует сложных водолазных работ. А ведь еще надо как-то выдать электроэнергию с такой станции в сеть - нужна прокладка подводного кабеля, отдельная подстанция на берегу. А как обслуживать и ремонтировать эту установку? Использовать водолазов? Сколько это будет стоить?

Еще одна свободнопоточная ГЭС, разработанная еще в 1945 году. Взято отсюда

Итого на выходе получается такая гидроэлектростанция: совсем маломощная, с низким КПД, очень металлоемкая, очень чувствительная к качеству изготовления (требуется полная герметичность конструкции на протяжении многих лет), сложная в монтаже, ремонте и подключении к сетям, очень требовательная к месту размещения, находящаяся под постоянной угрозой разрушения льдом…

Все это технически решаемо, но неизбежно ведет к увеличению стоимости как самой установки, так и ее монтажа, подключения и эксплуатации - и соответственно, к ее экономической неконкурентоспособности в сравнении с другими видами энергетики (как традиционной, так и возобновляемой). Именно поэтому свободнопоточные ГЭС даже в в тепличных по отношению к возобновляемой энергетике условиях европейских стран не получили заметного развития. Кинетическая энергия рек - перспективный ресурс возобновляемой энергетики, но эффективно взять ее пока что не получается.