Владимир Янкилевский: Автомонографический альбом №3. "Попытка творческой автобиографии".

Третий альбом Владимира Янкилевского (ссылки на остальные в конце поста), возможно, более других лиричен - женские образы, дружеское, детское..

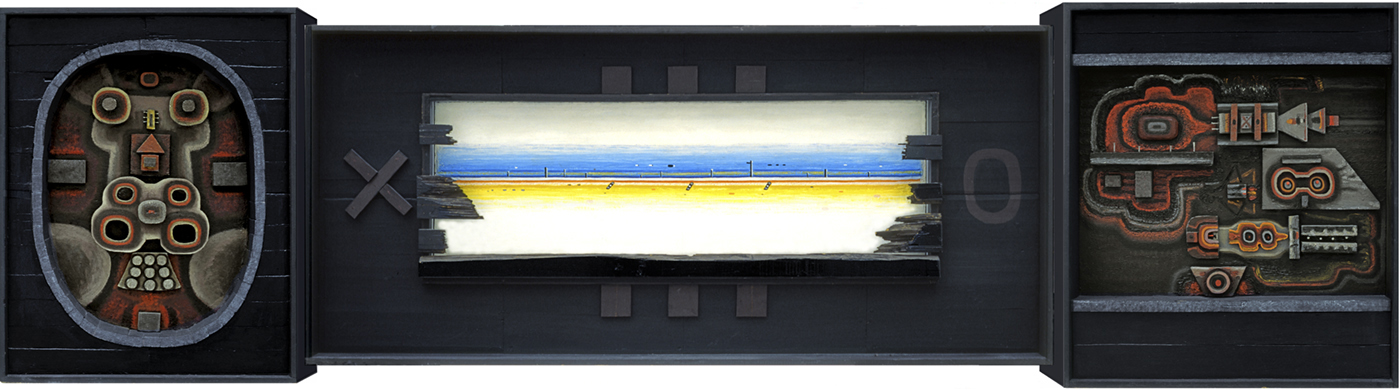

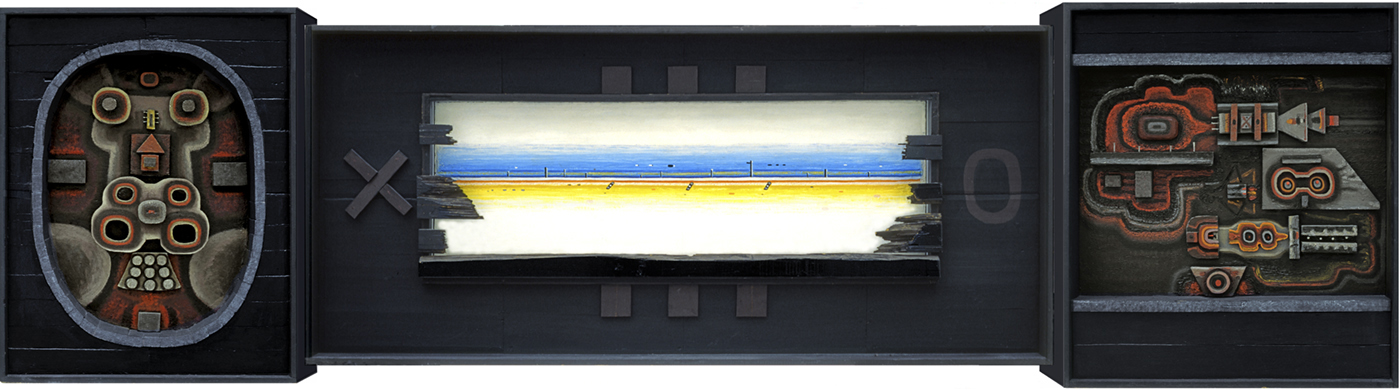

В том числе, прослежена там и история возникновения двух триптихов - одних из самых красивых, по-моему, у него.. Седьмого и Девятого..

Триптих №7 "Песнь песней", 1967

Триптих №9 "Анатомия души", 1970

Кстати, по поводу 7-го Янкилевский говорил интересное в интервью с Эдит Андраш (ранней его редакции):

"... Раньше (до 1963 года) я делал только колористические вещи - только краской, они были очень цветные - и “Атомная станция”, и все другие. Как только я стал вводить рельеф, то функция цвета как конструктивного начала сошла на нет, потому что сам рельеф был такой сильный, что уже не надо было вводить цвет. Рельеф взял на себя эту роль, и цвет остался чуть-чуть, как чисто эмоциональный фактор. Они стали с этого момента монохромными. Но совершенно не видно, что они монохромные. Например, Триптих №7 - здесь только три краски. Но это, наверное, никому в голову не приходит - только белая, синяя и оранжевая, больше ничего. И мне больше ничего и не нужно было. Этого было достаточно..".

К сожалению, на репродукциях рельефа, как и особенностей фактуры работ практически не видно (а какой потрясающий эффект от сочетания обугленного жженого дерева и светящегося красного в 9-ом триптихе!!).. Да и масштабов всеохватывающих тут не почувствовать.. Это все надо видеть, конечно, воочию.. И как мне жаль, что нет никакого такого места, где были бы собраны вместе хотя бы основные его работы, хотя бы какая-то их часть.. Все растаскано по одной-две вещи по разным уголкам света.., и ладно бы по музеям, но ведь многое в частном владении, а многое и вообще неизвестно где..

Вот и Триптих №9 находится в чьих-то "частных руках", перекочевывая из одних рук в другие - http://vladey.net/auctions/spring-2017/19.html ... товар..

Потому лишний раз напоминаю, что сейчас есть достаточно редкая возможность увидеть многие работы Янкилевского "вживую" на выставке в Московском музее современного искусства на Гоголевском-10.. А закроется она уже в следующее воскресенье, 29 апреля..

Третий Автомонографический альбом я решил сопроводить музыкой Шостаковича, так любимого художником.. Это Восьмая Прелюдия и фуга из цикла "24 прелюдии и фуги", ор.87. Играет Мария Гринберг

Владимир Янкилевский "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №3):

* * *

Работа над шестиметровой «Атомной станцией» заняла всего две недели, но потребовала очень большого напряжения, которое привело к полному нервному истощению. После «подготовительного» периода, включающего сотни рисунков-размышлений, перед началом работы над пентаптихом, я обзвонил всех друзей и знакомых и сказал, что уезжаю из Москвы, чтобы мне ничто не мешало и не отвлекало. Выходил только пообедать в столовую на Ломоносовском проспекте. На стене комнаты помещалась только одна часть из пяти, поэтому все остальные я должен был «держать» в голове. Думаю, что это самая «сильная» моя вещь периода «плоской» живописи. Каждый раз, когда я заканчивал «большую вещь», я был в состоянии ни с чем не сравнимого экстаза, счастья (но не потому, что привел себя в это состояние процессом работы, такой самообман возможен), наоборот, это состояние вызывалось результатом полного (или почти полного) слияния «внутреннего видения» и втягивающего в себя излучения картины.

Пентаптих №1 "Атомная станция", 1962

* * *

Хотелось бы здесь сказать о критерии «окончания» работы над вещью. Таким критерием для меня является «тишина» вещи. Все в картине должно быть приведено в такое состояние «равновесия» всех конфликтов, которое делает их отношения не абсолютными, а вечно меняющимися от точки зрения и точки отсчета. В этом смысле картина закончена тогда, когда она становится как бы образом Бесконечности и Вечности, но в сладостном, неожиданном выражении через реальное жизнеощущение. Достигнутая гармония «молчит». Ее молчание засасывающее, бессловесное, так же как звездное небо или даль. Она как бы предполагает и молчание смотрящего. «Молчащая» работа не нуждается в комментарии. Интересно отметить, что у И.Кабакова прямо противоположный подход. «Жизнь» его произведения начинается с комментария (собственно, в значительной степени комментарий и есть его жизнь) и комментарием же и заканчивается.

Достижению «тишины», которая и является для меня критерием окончания вещи, я, видимо, обязан тому факту, что в моих вещах ничего «видимого» не происходит. Их трудно комментировать, комментарии как бы не нужны, и критики чаще всего молчат, молчат и зрители. У меня мало критиков и мало зрителей.

* * *

Этот период, кульминацией которого стал пентаптих «Атомная станция», закончился естественным образом благодаря важному событию, которое внезапно ворвалось в мою жизнь двадцатичетырехлетнего человека как жизнь «извне». Речь идет об участии в выставке в Манеже 1 декабря 1962 г. совместно с Э.Неизвестным, Юло Соостером и студией Э.Белютина. Всего для «авангардистов» было выделено три зала на втором этаже Манежа, прямо над центральным входом. Первый зал занимали студийцы Белютина, второй я с Соостером и Соболевым, (мои вещи занимали три стены) и третий зал - Неизвестный. Я выставил пентаптих «Атомная станция», триптих № 2 и серию «Тема и импровизация». Выставка была провокационно устроена Академией художеств, ее посетил Н.Хрущев, реакцию которого сначала подготовили, а потом использовали академики в целях борьбы со своими противниками. Тогда я не знал всей подноготной этой истории и воспринимал все буквально и наивно: я, молодой художник, принес свой искренний труд, за который мне никто не платил; вот картины висят на стенах и я чуть не падаю в обморок от счастья, глядя на их сияние (впервые увидев их на «чужой» стене в большом зале); ворвалась толпа людей (многие узнаются по газетам), грубо орут, угрожают, обвиняют, тыкают пальцами в картины, издевательски смеются. Реальная угроза расправы. За что?

Это событие меня потрясло и перетряхнуло. Оно заставило меня по-иному оценить то, что я делал до этого. И не потому, что «Они» были правы, а потому, что я их существование считал чем-то не имеющим ко мне прямого отношения. Оказалось, нет. Распахнулась дверь на улицу из комнаты, в которой я жил и работал, и ворвался ветер, звуки улицы потрясли меня. В меня ворвалась «внешняя жизнь». Добавилось новое острое ощущение реальности, которое уже жило во мне раньше, но взрывом вышло наружу, и я уже не мог выражаться старыми средствами. Думаю, что период «плоской» живописи себя в это время уже исчерпал и в «нужное» время и в «нужном» месте был мне дан импульс для появления нового качества, этим импульсом и стал Манеж.

Триптих №2 "Два начала", 1962

* * *

Я начал искать способ выражения этого нового ощущения жизни и пришел к живописному рельефу. Живопись перестала лежать на поверхности картины, она стала «бороться» с рельефом, уничтожая его однозначность. В этом противоборстве живописи и рельефа появилось новое качество вибрации, которое «выбрасывало» происходящее в картине на зрителя, делая его не созерцателем, а соучастником события, происходящего как бы «Здесь» и «С ним». Я назвал это «актуальной живописью». Если «плоские» вещи «втягивали» зрителя в себя, то эти заполняли вибрацией пространство, в котором находился зритель.

Я сделал женский и мужской портреты 1963 г. (они никогда не были показаны в Москве, попали в Польшу на международную выставку, затем в Прагу на мою выставку в галерее братьев Чапеков в 1966 году и после - в коллекцию Пражской национальной галереи).

Натюрвив «Полночь» (был впервые показан в Paris Art Center в 1992 году, то есть почти через 30 лет после создания) и триптих № 3 «Исход», посвященный Р.С., который был показан через 15 лет после появления на свет на моей первой ретроспективе в Москве в 1978 году.

"Портрет Р.С.", "Голова", 1963

* * *

Есть два принципиальных способа описания реальности. Первый, когда художник выражает к ней свое отношение. Здесь художник описывает объект как бы «снаружи», т.е. «Я» описываю, как «ОН» на меня действует, или как «Я» к «Нему» отношусь (т. е. есть разделение между художником и описываемым - «Я» и «ОН»). В экспрессионизме, при этом способе, художник деформирует объект, этой деформацией цвета и формы его бытового облика выражая к нему свое отношение. Второй, когда художник - «Я» идентифицируется с объектом переживания, становится «ОН» и описывает переживание «ОН» как бы «изнутри». Именно комбинация этих способов дает возможность познавать мир, описывая его с разных точек зрения, многозначно. При этом может произойти трансформация облика объекта, так как надо найти способ выразить внутреннюю жизнь «чужого» через себя. Может родиться совершенно неожиданный образ.

Важно добавить, что жизнь изображенных объектов или событий начинается только тогда, когда мы создаем мир их отношений. Кроме схематически описанных могут существовать и будут создаваться другие самые неожиданные способы. Уменье создать пластическую систему, способную зашифровать переживание художником самого себя, приводит к созданию как бы модели нервной системы художника, то есть автопортрета. В этом смысле все произведения являются автопортретами их создателей. «Дефекты» нервной системы художника могут быть диагностированы по «ошибкам» в его произведении. Переживание взгляда, вдоха, процесса мышления, слушания и т.д. как процессов и создадут при верных соотношениях переживание «Головы». Если же при этом элементы пластики ассоциативно будут напоминать «внешний» облик головы, то произойдет чудесное слияние переживания «внутренней» жизни головы и его внешнего выражения. Интересным и неожиданным открытием для меня было то, что создаваемые подобным образом «Мужские портреты» 1963 года очень напоминали архетипы древних цивилизаций. Это навело меня на мысль, что архаическое искусство не копировало внешность окружающего мира (и не потому, что «не умело»), а выражало к нему свое отношение, т.е. схватывало то излучение, ту энергию, которыми обмениваются человек и мир, и все, что происходит в мире, пытаясь найти этому выражению адекватную форму. Это истоки искусства и его подлинности.

* * *

Живой человек не равен своей внешней форме, в том смысле, что «излучает», и это излучение и есть его жизнь. Интересно, что чем больше человек был «мертвый» при жизни (чем меньше он излучал), тем больше он равен своему трупу. Чем «живей» человек, тем катастрофичней разница между им живым и мертвым. Интересно с этой точки зрения рассмотреть проблему двух «Я» человека, когда один «внутренний» наблюдает и критически оценивает себя «внешнего». Эта дистанция между внутренним и внешним уже есть признак живого. Рисовать живого человека - это рисовать его излучение, и оно не «равно» внешнему облику человека, его имитации.

Должен сказать, что довольно неуклюжие попытки теоретически проанализировать и раскрыть суть процессов, происходящих при создании произведения, не «помогали» мне их создавать. Это скорее попытка осмыслить и описать задним числом то, что интуитивно рождалось во мне как образ. Работа над созданием синтетического образа, которым является произведение, кроме того, о чем говорилось в известном (а, вернее, в неизвестном) приближении к истине, содержит откровения, корни которых глубоко уходят в подсознание, напитанное культурой, генетической памятью, в неповторимость личности художника, в резонанс или диссонанс с окружающим миром, с долей незапрограммированного абсурда (дающего произведению свободу) и т.д. Я уж не говорю о таких вещах, как «вдохновение», «предел выражения» и т.д. и т.д. Причем, поскольку я чувствовал, что рядом с произведением надо «помолчать», а немедленное комментирование воспринимал как фальшь и «дурной вкус» (так же как комментирование музыкального произведения одновременно с прослушиванием), я начинал позднее их осмысливать и «разбирать» (как в детстве разбирал игрушки, чтобы понять, как они устроены) на языке не комментирования, а анализа, как можно более универсального и удаленного от конкретного содержания вещи.

* * *

Все главные идеи появлялись во мне внезапно, как видение, которое устойчиво «светилось» передо мной (или во мне), но не в виде «готовой» картины, а именно в виде «свечения», и когда я начинал делать картину, я ее делал до тех пор, пока она не начинала также «светиться». С этим явлением «свечения» произведения связано, видимо, и понятие его уникальности, невоспроизводимости. Думаю, что то произведение «подлинно», которое невоспроизводимо, ибо эпигон не может имитировать «свечение». Разница между подлинным произведением и имитацией эпигона такая же, как между реальным. атомным взрывом и «нарисованным».

Произведение «надо» делать, пока это видение еще живо, иначе наступает момент, когда «видение - свечение» перестает быть кульминацией духовной жизни художника и остается только память о нем. Тогда произведение делается по «воспоминанию о переживании», как у многих старых людей, которые пользуются набором штампов, имитирующих переживание.

* * *

Реализация личности в творчестве часто бывает компромиссна, она ориентирована, в зависимости от самосознания, и на социальный успех, и на коммерческий успех, и на конфронтацию, и на балансирование с учетом достижения суммы целей. Я знаю очень мало «чистых» художников, без ориентации на социальный или коммерческий успех. Большинство среднеодаренных художников выбирают для себя стереотип творчества, устраивающий их, и производят «качественную» продукцию - «шедевры». Язык этих художников «известен», а потому и «понятен», что и приводит их, как правило, к «успеху».

Большинство художников моего поколения начинали работать в конце 50-х - начале 60-х годов. Многие из них были нищими, жили в полной изоляции от общественной жизни, без права и даже без надежды на показ работ, без покупателей и без известности, и их работы знали в Москве может быть сто человек. Быть тогда «модернистом» не было престижной формой социального существования (хотя и привлекало иностранцев за копейки покупать что-то «остренькое»). Многие важные вещи этого периода рассеялись, может быть навсегда, по маленьким коллекциям, хозяева которых в основном и не понимают художественной ценности этих вещей.

Несмотря на то, что я в творчестве чувствовал себя очень «одиноким» и был не очень общительным человеком, чувство невидимой, но глубокой связи в плане судьбы наполняло теплотой и искренней симпатией отношения со многими художниками. Сейчас, в 70-е - 80-е годы положение кардинально изменилось. Быть «авангардистом» сейчас - это не только не опасно, но, во-первых, престижно, и, во-вторых, выгодно.

«Одинаковые» судьбы художников в 60-е годы значительно дифференцировались в 70-е - 80-е годы. Началась самостоятельная жизнь произведений в обществе, которые по-разному адаптировались. Кроме того, и открывшиеся возможности социального или коммерческого успеха некоторыми стали активно использоваться. В связи с этим часто задумываешься: а если бы такие же возможности были в 60-х, многие ли удержались бы от соблазна и только ли невозможность реализации этих соблазнов сделала их автоматически изгоями и так называемыми нонконформистами?

Социальная судьба произведений часто не совпадает с их подлинной ценностью и может уязвлять или тешить только неутоленное честолюбие. Художники, творчество которых не попадает ни в разряд, интересующий менеджеров, делающих бизнес на индустрии искусства, ни в разряд, интересующий критиков, ориентированных на общепризнанные критерии «современного искусства», оказываются выброшенными из своего времени. Кто знает, навсегда ли?

===============================

- Автомонографический альбом №1. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №1)

- Автомонографический альбом №2. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №2)

- Автомонографический альбом №4. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №4)

- Автомонографический альбом №5. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №5)

- Выставка «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» (ММОМА, Гоголевский-10)

================================

© Станислав Серапинас (Sagittario)

================================

В том числе, прослежена там и история возникновения двух триптихов - одних из самых красивых, по-моему, у него.. Седьмого и Девятого..

Триптих №7 "Песнь песней", 1967

Триптих №9 "Анатомия души", 1970

Кстати, по поводу 7-го Янкилевский говорил интересное в интервью с Эдит Андраш (ранней его редакции):

"... Раньше (до 1963 года) я делал только колористические вещи - только краской, они были очень цветные - и “Атомная станция”, и все другие. Как только я стал вводить рельеф, то функция цвета как конструктивного начала сошла на нет, потому что сам рельеф был такой сильный, что уже не надо было вводить цвет. Рельеф взял на себя эту роль, и цвет остался чуть-чуть, как чисто эмоциональный фактор. Они стали с этого момента монохромными. Но совершенно не видно, что они монохромные. Например, Триптих №7 - здесь только три краски. Но это, наверное, никому в голову не приходит - только белая, синяя и оранжевая, больше ничего. И мне больше ничего и не нужно было. Этого было достаточно..".

К сожалению, на репродукциях рельефа, как и особенностей фактуры работ практически не видно (а какой потрясающий эффект от сочетания обугленного жженого дерева и светящегося красного в 9-ом триптихе!!).. Да и масштабов всеохватывающих тут не почувствовать.. Это все надо видеть, конечно, воочию.. И как мне жаль, что нет никакого такого места, где были бы собраны вместе хотя бы основные его работы, хотя бы какая-то их часть.. Все растаскано по одной-две вещи по разным уголкам света.., и ладно бы по музеям, но ведь многое в частном владении, а многое и вообще неизвестно где..

Вот и Триптих №9 находится в чьих-то "частных руках", перекочевывая из одних рук в другие - http://vladey.net/auctions/spring-2017/19.html ... товар..

Потому лишний раз напоминаю, что сейчас есть достаточно редкая возможность увидеть многие работы Янкилевского "вживую" на выставке в Московском музее современного искусства на Гоголевском-10.. А закроется она уже в следующее воскресенье, 29 апреля..

Третий Автомонографический альбом я решил сопроводить музыкой Шостаковича, так любимого художником.. Это Восьмая Прелюдия и фуга из цикла "24 прелюдии и фуги", ор.87. Играет Мария Гринберг

Владимир Янкилевский "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №3):

* * *

Работа над шестиметровой «Атомной станцией» заняла всего две недели, но потребовала очень большого напряжения, которое привело к полному нервному истощению. После «подготовительного» периода, включающего сотни рисунков-размышлений, перед началом работы над пентаптихом, я обзвонил всех друзей и знакомых и сказал, что уезжаю из Москвы, чтобы мне ничто не мешало и не отвлекало. Выходил только пообедать в столовую на Ломоносовском проспекте. На стене комнаты помещалась только одна часть из пяти, поэтому все остальные я должен был «держать» в голове. Думаю, что это самая «сильная» моя вещь периода «плоской» живописи. Каждый раз, когда я заканчивал «большую вещь», я был в состоянии ни с чем не сравнимого экстаза, счастья (но не потому, что привел себя в это состояние процессом работы, такой самообман возможен), наоборот, это состояние вызывалось результатом полного (или почти полного) слияния «внутреннего видения» и втягивающего в себя излучения картины.

Пентаптих №1 "Атомная станция", 1962

* * *

Хотелось бы здесь сказать о критерии «окончания» работы над вещью. Таким критерием для меня является «тишина» вещи. Все в картине должно быть приведено в такое состояние «равновесия» всех конфликтов, которое делает их отношения не абсолютными, а вечно меняющимися от точки зрения и точки отсчета. В этом смысле картина закончена тогда, когда она становится как бы образом Бесконечности и Вечности, но в сладостном, неожиданном выражении через реальное жизнеощущение. Достигнутая гармония «молчит». Ее молчание засасывающее, бессловесное, так же как звездное небо или даль. Она как бы предполагает и молчание смотрящего. «Молчащая» работа не нуждается в комментарии. Интересно отметить, что у И.Кабакова прямо противоположный подход. «Жизнь» его произведения начинается с комментария (собственно, в значительной степени комментарий и есть его жизнь) и комментарием же и заканчивается.

Достижению «тишины», которая и является для меня критерием окончания вещи, я, видимо, обязан тому факту, что в моих вещах ничего «видимого» не происходит. Их трудно комментировать, комментарии как бы не нужны, и критики чаще всего молчат, молчат и зрители. У меня мало критиков и мало зрителей.

* * *

Этот период, кульминацией которого стал пентаптих «Атомная станция», закончился естественным образом благодаря важному событию, которое внезапно ворвалось в мою жизнь двадцатичетырехлетнего человека как жизнь «извне». Речь идет об участии в выставке в Манеже 1 декабря 1962 г. совместно с Э.Неизвестным, Юло Соостером и студией Э.Белютина. Всего для «авангардистов» было выделено три зала на втором этаже Манежа, прямо над центральным входом. Первый зал занимали студийцы Белютина, второй я с Соостером и Соболевым, (мои вещи занимали три стены) и третий зал - Неизвестный. Я выставил пентаптих «Атомная станция», триптих № 2 и серию «Тема и импровизация». Выставка была провокационно устроена Академией художеств, ее посетил Н.Хрущев, реакцию которого сначала подготовили, а потом использовали академики в целях борьбы со своими противниками. Тогда я не знал всей подноготной этой истории и воспринимал все буквально и наивно: я, молодой художник, принес свой искренний труд, за который мне никто не платил; вот картины висят на стенах и я чуть не падаю в обморок от счастья, глядя на их сияние (впервые увидев их на «чужой» стене в большом зале); ворвалась толпа людей (многие узнаются по газетам), грубо орут, угрожают, обвиняют, тыкают пальцами в картины, издевательски смеются. Реальная угроза расправы. За что?

Это событие меня потрясло и перетряхнуло. Оно заставило меня по-иному оценить то, что я делал до этого. И не потому, что «Они» были правы, а потому, что я их существование считал чем-то не имеющим ко мне прямого отношения. Оказалось, нет. Распахнулась дверь на улицу из комнаты, в которой я жил и работал, и ворвался ветер, звуки улицы потрясли меня. В меня ворвалась «внешняя жизнь». Добавилось новое острое ощущение реальности, которое уже жило во мне раньше, но взрывом вышло наружу, и я уже не мог выражаться старыми средствами. Думаю, что период «плоской» живописи себя в это время уже исчерпал и в «нужное» время и в «нужном» месте был мне дан импульс для появления нового качества, этим импульсом и стал Манеж.

Триптих №2 "Два начала", 1962

* * *

Я начал искать способ выражения этого нового ощущения жизни и пришел к живописному рельефу. Живопись перестала лежать на поверхности картины, она стала «бороться» с рельефом, уничтожая его однозначность. В этом противоборстве живописи и рельефа появилось новое качество вибрации, которое «выбрасывало» происходящее в картине на зрителя, делая его не созерцателем, а соучастником события, происходящего как бы «Здесь» и «С ним». Я назвал это «актуальной живописью». Если «плоские» вещи «втягивали» зрителя в себя, то эти заполняли вибрацией пространство, в котором находился зритель.

Я сделал женский и мужской портреты 1963 г. (они никогда не были показаны в Москве, попали в Польшу на международную выставку, затем в Прагу на мою выставку в галерее братьев Чапеков в 1966 году и после - в коллекцию Пражской национальной галереи).

Натюрвив «Полночь» (был впервые показан в Paris Art Center в 1992 году, то есть почти через 30 лет после создания) и триптих № 3 «Исход», посвященный Р.С., который был показан через 15 лет после появления на свет на моей первой ретроспективе в Москве в 1978 году.

"Портрет Р.С.", "Голова", 1963

* * *

Есть два принципиальных способа описания реальности. Первый, когда художник выражает к ней свое отношение. Здесь художник описывает объект как бы «снаружи», т.е. «Я» описываю, как «ОН» на меня действует, или как «Я» к «Нему» отношусь (т. е. есть разделение между художником и описываемым - «Я» и «ОН»). В экспрессионизме, при этом способе, художник деформирует объект, этой деформацией цвета и формы его бытового облика выражая к нему свое отношение. Второй, когда художник - «Я» идентифицируется с объектом переживания, становится «ОН» и описывает переживание «ОН» как бы «изнутри». Именно комбинация этих способов дает возможность познавать мир, описывая его с разных точек зрения, многозначно. При этом может произойти трансформация облика объекта, так как надо найти способ выразить внутреннюю жизнь «чужого» через себя. Может родиться совершенно неожиданный образ.

Важно добавить, что жизнь изображенных объектов или событий начинается только тогда, когда мы создаем мир их отношений. Кроме схематически описанных могут существовать и будут создаваться другие самые неожиданные способы. Уменье создать пластическую систему, способную зашифровать переживание художником самого себя, приводит к созданию как бы модели нервной системы художника, то есть автопортрета. В этом смысле все произведения являются автопортретами их создателей. «Дефекты» нервной системы художника могут быть диагностированы по «ошибкам» в его произведении. Переживание взгляда, вдоха, процесса мышления, слушания и т.д. как процессов и создадут при верных соотношениях переживание «Головы». Если же при этом элементы пластики ассоциативно будут напоминать «внешний» облик головы, то произойдет чудесное слияние переживания «внутренней» жизни головы и его внешнего выражения. Интересным и неожиданным открытием для меня было то, что создаваемые подобным образом «Мужские портреты» 1963 года очень напоминали архетипы древних цивилизаций. Это навело меня на мысль, что архаическое искусство не копировало внешность окружающего мира (и не потому, что «не умело»), а выражало к нему свое отношение, т.е. схватывало то излучение, ту энергию, которыми обмениваются человек и мир, и все, что происходит в мире, пытаясь найти этому выражению адекватную форму. Это истоки искусства и его подлинности.

* * *

Живой человек не равен своей внешней форме, в том смысле, что «излучает», и это излучение и есть его жизнь. Интересно, что чем больше человек был «мертвый» при жизни (чем меньше он излучал), тем больше он равен своему трупу. Чем «живей» человек, тем катастрофичней разница между им живым и мертвым. Интересно с этой точки зрения рассмотреть проблему двух «Я» человека, когда один «внутренний» наблюдает и критически оценивает себя «внешнего». Эта дистанция между внутренним и внешним уже есть признак живого. Рисовать живого человека - это рисовать его излучение, и оно не «равно» внешнему облику человека, его имитации.

Должен сказать, что довольно неуклюжие попытки теоретически проанализировать и раскрыть суть процессов, происходящих при создании произведения, не «помогали» мне их создавать. Это скорее попытка осмыслить и описать задним числом то, что интуитивно рождалось во мне как образ. Работа над созданием синтетического образа, которым является произведение, кроме того, о чем говорилось в известном (а, вернее, в неизвестном) приближении к истине, содержит откровения, корни которых глубоко уходят в подсознание, напитанное культурой, генетической памятью, в неповторимость личности художника, в резонанс или диссонанс с окружающим миром, с долей незапрограммированного абсурда (дающего произведению свободу) и т.д. Я уж не говорю о таких вещах, как «вдохновение», «предел выражения» и т.д. и т.д. Причем, поскольку я чувствовал, что рядом с произведением надо «помолчать», а немедленное комментирование воспринимал как фальшь и «дурной вкус» (так же как комментирование музыкального произведения одновременно с прослушиванием), я начинал позднее их осмысливать и «разбирать» (как в детстве разбирал игрушки, чтобы понять, как они устроены) на языке не комментирования, а анализа, как можно более универсального и удаленного от конкретного содержания вещи.

* * *

Все главные идеи появлялись во мне внезапно, как видение, которое устойчиво «светилось» передо мной (или во мне), но не в виде «готовой» картины, а именно в виде «свечения», и когда я начинал делать картину, я ее делал до тех пор, пока она не начинала также «светиться». С этим явлением «свечения» произведения связано, видимо, и понятие его уникальности, невоспроизводимости. Думаю, что то произведение «подлинно», которое невоспроизводимо, ибо эпигон не может имитировать «свечение». Разница между подлинным произведением и имитацией эпигона такая же, как между реальным. атомным взрывом и «нарисованным».

Произведение «надо» делать, пока это видение еще живо, иначе наступает момент, когда «видение - свечение» перестает быть кульминацией духовной жизни художника и остается только память о нем. Тогда произведение делается по «воспоминанию о переживании», как у многих старых людей, которые пользуются набором штампов, имитирующих переживание.

* * *

Реализация личности в творчестве часто бывает компромиссна, она ориентирована, в зависимости от самосознания, и на социальный успех, и на коммерческий успех, и на конфронтацию, и на балансирование с учетом достижения суммы целей. Я знаю очень мало «чистых» художников, без ориентации на социальный или коммерческий успех. Большинство среднеодаренных художников выбирают для себя стереотип творчества, устраивающий их, и производят «качественную» продукцию - «шедевры». Язык этих художников «известен», а потому и «понятен», что и приводит их, как правило, к «успеху».

Большинство художников моего поколения начинали работать в конце 50-х - начале 60-х годов. Многие из них были нищими, жили в полной изоляции от общественной жизни, без права и даже без надежды на показ работ, без покупателей и без известности, и их работы знали в Москве может быть сто человек. Быть тогда «модернистом» не было престижной формой социального существования (хотя и привлекало иностранцев за копейки покупать что-то «остренькое»). Многие важные вещи этого периода рассеялись, может быть навсегда, по маленьким коллекциям, хозяева которых в основном и не понимают художественной ценности этих вещей.

Несмотря на то, что я в творчестве чувствовал себя очень «одиноким» и был не очень общительным человеком, чувство невидимой, но глубокой связи в плане судьбы наполняло теплотой и искренней симпатией отношения со многими художниками. Сейчас, в 70-е - 80-е годы положение кардинально изменилось. Быть «авангардистом» сейчас - это не только не опасно, но, во-первых, престижно, и, во-вторых, выгодно.

«Одинаковые» судьбы художников в 60-е годы значительно дифференцировались в 70-е - 80-е годы. Началась самостоятельная жизнь произведений в обществе, которые по-разному адаптировались. Кроме того, и открывшиеся возможности социального или коммерческого успеха некоторыми стали активно использоваться. В связи с этим часто задумываешься: а если бы такие же возможности были в 60-х, многие ли удержались бы от соблазна и только ли невозможность реализации этих соблазнов сделала их автоматически изгоями и так называемыми нонконформистами?

Социальная судьба произведений часто не совпадает с их подлинной ценностью и может уязвлять или тешить только неутоленное честолюбие. Художники, творчество которых не попадает ни в разряд, интересующий менеджеров, делающих бизнес на индустрии искусства, ни в разряд, интересующий критиков, ориентированных на общепризнанные критерии «современного искусства», оказываются выброшенными из своего времени. Кто знает, навсегда ли?

===============================

- Автомонографический альбом №1. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №1)

- Автомонографический альбом №2. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №2)

- Автомонографический альбом №4. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №4)

- Автомонографический альбом №5. "Попытка творческой автобиографии" (фрагмент №5)

- Выставка «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» (ММОМА, Гоголевский-10)

================================

© Станислав Серапинас (Sagittario)

================================