Озеро Сандал. Часть 2. Лычный остров.

Теперь про конечную цель нашего путешествия.

К утру градусник упал куда-то за 20. С утра холодрыбан прямо в воздухе висел.

Потом солнышко вышло, стало повеселее. До Лычного километра три, вон он там на горизонте маячит. Лёд тонкий, под снегом вода, которая на таком морозе сразу превращает лыжи в пудовые гири. Стараемся обходить мокроту, регулярно пересекаем цепочки волчьих следов.

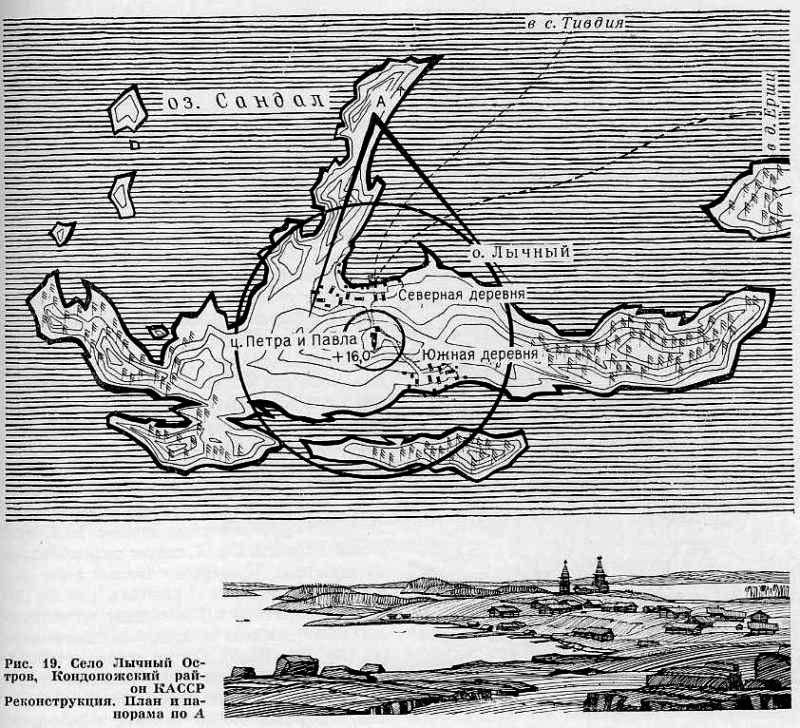

Немного краеведения. Лычный остров представляет из себя типичное островное поселение, которое, как и на многих других островах Прионежья, выполняло функцию общественного центра. (Кижский погост, Ильинский погост на Водлозере, и т.д.) На острове было расположено две деревни, северная и южная, население которых в лучшие годы (при старом режиме) достигало трёхсот человек. Высшую точку острова (+16м) занимал ансамбль церкви Петра и Павла - традиционных покровителей плотников. Думаю не случайно. Церковь Петра и Павла уникальна, как и весь остров. Построенная в 1620 году - она первая из всех известных церквей прионежской шатровой школы. Традиционная компоновка, небольшой объём церкви и большая трапезная - здесь устраивались трапезы и пиры по праздникам и торжественным случаям, сопровождались они питиём общественного, так называемого "молебного" пива. Сюда съезжался народ из всех окрестных деревень, разбросанных по берегам северного Сандала. Валера Антипов помнит рассказы деда: в семье, на празднечный выезд, имелись специальные расписные сани. Их запрягали лошадьми, не натруженными на тяжёлых работах, из сундуков доставали наряды. Вся эта красота стекалась с разных концов на Лычный.

Ю.С.Ушаков. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера. Ленинград 1982

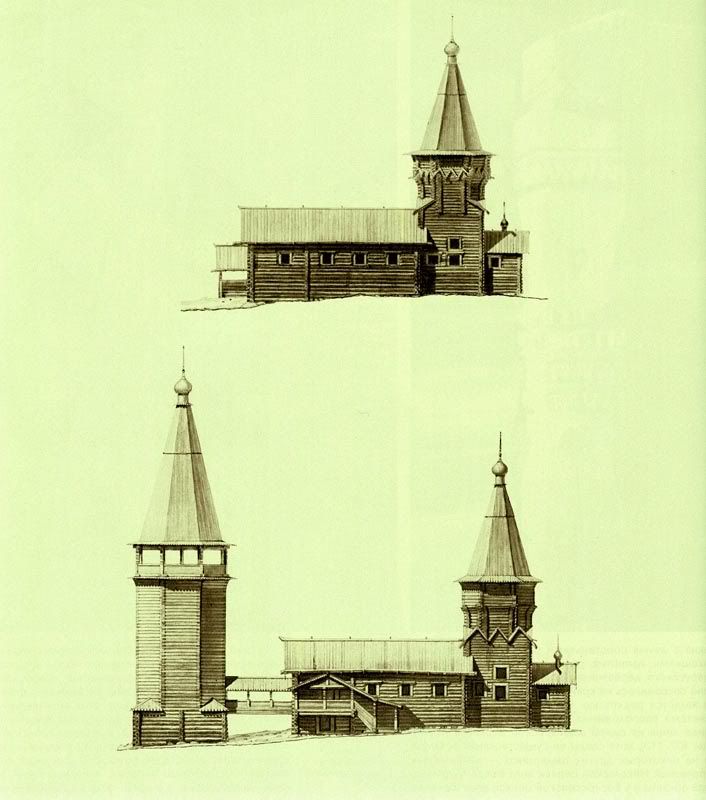

Время берёт своё. Такой увидел Петропавловскую церковь после войны реставратор Александр Викторович Ополовников.

Колокольня с галереей, восточное крыльцо - остались только в проекте реставрации.

А.В.Ополовников. Русское деревянное зодчество. Москва. "Искусство". 1986

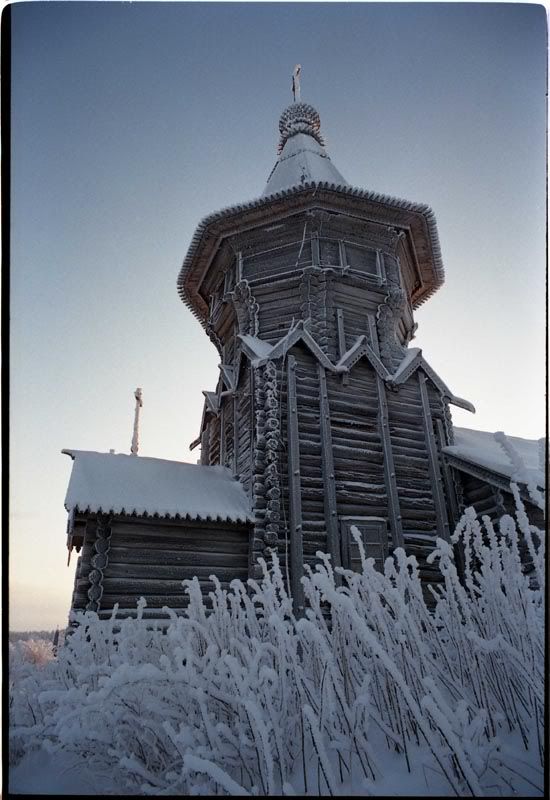

А такой я увидел её в 1993-м. После реставрации над ней шефствовал Кондопожский ДОС, проводились плановые ремонты, и до 90-х церковь дожила в удовлетворительном состоянии. Последняя большая реставрация была в 2005. Но 15 лет забвения - слишком много для деревянной постройки. Оригинальные конструкции 17 века в плачевном состоянии.

Photo by V.Mihailov

Сегодня остров сильно зарос. Земледелием заниматься некому, кусты превратились в деревья. На мой взгляд это тоже вредит памятнику. Семена, сухие листья заносятся ветром в старый сруб, проростают. Притащили с собой бензопилу, но мороз был с нами не согласен, отложили до следующего приезда.

Вид на Южную деревню. Летом сюда приезжают дачники и рыбаки, несколько старых домов ещё стоят. Каждый клочок земли раньше использовался. Камни с расчищенных полей бережно сложили в ограду погоста. Через пролив, на соседний остров, соорудили каменную дамбу. Летом эти сооружения видно.

Photo by Tutusu

Вид на северную деревню с церковного крыльца.

Photo by Tutusu

Суровый северный фасад.

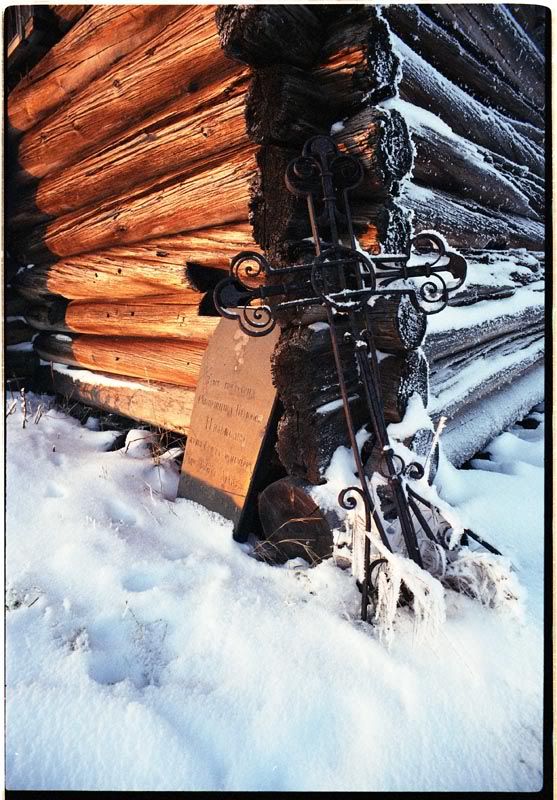

В 93-м поднял и прислонил к стене алтаря этот памятник. С тех пор ничего не поменялось. Ещё тогда врезалась надпись на нём: "Здесь погребена Священника Тимофея Ильинскаго жена Фёкла Афанасьевна Умре 1868г. Марта 29 дня на 38 от роду. Вечная Память".

Ну и, традиционно, с окошком...

Спасибо за внимание.