25 лет со дня смерти дяди Ливы.

В память об ушедших. Ученики о приснопамятном профессоре Академии - протоиерее Ливерии Воронове.

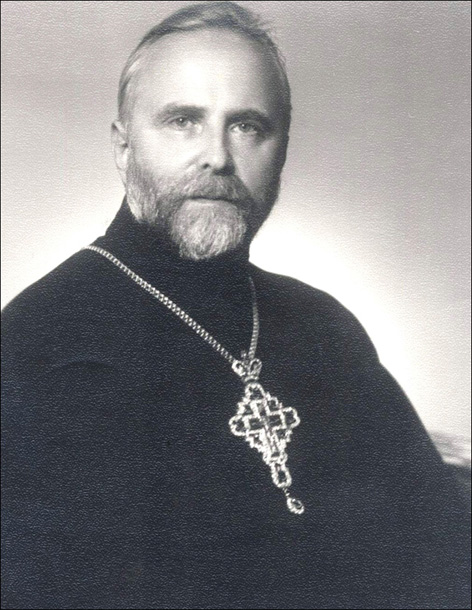

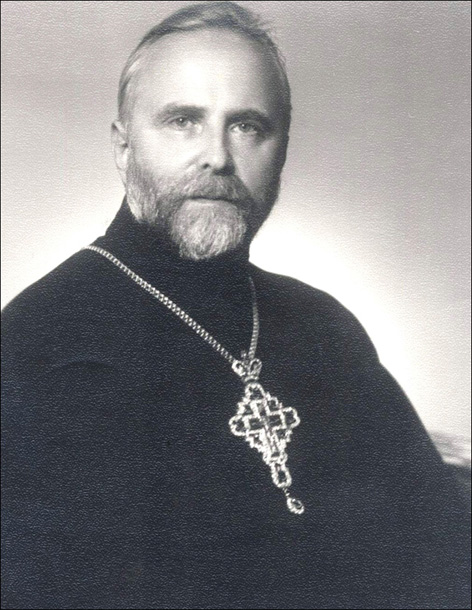

6 декабря 2020 года исполняется 25 лет со дня смерти профессора догматического богословия Ленинградской (позже - Санкт-Петербургской) Духовной Академии протоиерея Ливерия Воронова.

В этот день воспоминаниями о своём педагоге поделились нынешние преподаватели Академии: профессор, заведующий кафедрой церковной истории Академии - протоиерей Георгий Митрофанов; и два преподавателя кафедры богословия, на которой когда-то трудился сам отец Ливерий - профессор, протоиерей Владимир Мустафин и доцент, протоиерей Александр Ранне.

Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор, доктор богословия, кандидат философских наук, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии.

«Моё знакомство с отцом Ливерием состоялось в 1980 году, когда я впервые услышал его проповедь в академическом храме, который в это время открыл для себя. К этому моменту я уже прослужил 3 года на флоте и учился на втором курсе университета, то есть внешне проходил путь обыкновенного советского юноши. Однако со школьных лет у меня была глубокая потребность видеть людей той России, в которой мне не суждено было родиться, России дореволюционной. Мне часто доводилось видеть людей, которые, проведя свою жизнь в советских условиях, могли “осоветиться” или тех, кто, даже формально став интеллигентом или священником, стилистически мало чем отличался от типового советского человека. Тем ценнее было видеть людей, нёсших на себе печать той дореволюционной культуры, о которой я знал прежде всего лишь из книг. В отце Ливерии было всё это: от внешнего облика, до манеры держаться и говорить. Я помню даже оправу на его очках - какую-то очень нетипичную. Она не отдавала архаикой, была в чём-то современная, но сохраняла изящество. А от его белой, коротко стриженной бороды петербургского священника исходило ощущение света. От всего его поведения веяло человеком ушедшей России. Это не делало его человеком идеальным: он был со своими достоинствами и недостатками. Но это был человек из той самой России, мечтой о которой я жил со школьных лет. Для меня это было тем более отрадно в том плане, что со старших классов я думал о поступлении в духовную школу и лишний раз убедился в том, что и предполагал - Русская Православная Церковь осталась последним прибежищем тех людей, которых не должно было быть в СССР, которые должны были быть изгнаны или истреблены. Но эти люди сохранились именно в Церкви. Она была единственным осколком той дорогой России, которую у меня отнял большевики, сумевшие столь жестоко искалечить жизнь и отца Ливерия, о чём мне довелось узнать несколько позже.

Моё знакомство с отцом Ливерием как с преподавателем произошло в 1985 году - тогда я поступал в Духовную школу после окончания истфака, проработав три года младшим научным сотрудником Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Из-за этого я был зачислен в третий класс, сразу стал сдавать экзамены за этот учебный год и посещать лекции четвертого курса. Там я впервые увидел отца Ливерия в качестве лектора. На первый взгляд, он был преподавателем сдержанным, педантичным, не боящимся заглядывать в конспект и не склонным к ораторской импровизации. Но его лекции были безупречно точны. Некоторая их внешняя сухость, учитывая, что он преподавал догматическое богословие, компенсировалась тем, что его материал был чётким и ясным. Его курс можно было бы назвать идеальным для развитых студентов, заканчивающих семинарию. При этом следует учесть, что контингент тогда состоял из украинцев из сельской местности, большинство из которых не стремились к богословским изыскам. Но он как будто читал эти лекции для тех, кого они действительно интересуют. Тогда я знал, что в прошлом отец Ливерий был выпускником технологического института, языки он знал посредственно, в значительной степени учил их самостоятельно. Однако на его лекциях создавалось ощущение, что он отлично знает латинский и греческий - так хорошо он чувствовал термины.

Отец Ливерий был поразительно сдержанным - сказались испытания, которые он был вынужден пройти и о которых он, кстати, никогда не говорил. Я это ощутил с самого начала, это подтвердилось и в дальнейшем, когда моё общение с ним вышло за пределы лекций: в 1992 году, по совету отца Ливерия меня пригласили работать в синодальную комиссию по канонизации святых. Тогда в этой комиссии состояли очень яркие и непохожие друг на друга личности: отец Иоанн Белевцев, отец Ианнуарий (Ивлиев) и отец Ливерий Воронов. Отец Иоанн Белевцев был выходцем из крестьянской семьи, который во многом сделал себя сам: как священник, как преподаватель и специалист. За отцом же Ливерием ощущалась традиция культурного петербургского клирика, о котором я тогда уже немало читал, как о элите нашего духовенства. Это было очень яркое созвездие личностей, на них мы смотрели как на своих учителей. И отец Ливерий, в этом плане открывался, с дополнительной стороны.

Однако при этом надо не стоит питать иллюзий относительно его академического уровня. На самом деле, и отец Ливерий Воронов, и архиепископ Михаил (Мудьюгин) были эрудитами. В отличие от отца Ливерия владыка Михаил знал латынь и, благодаря своей умершей матушке, также прекрасно говорил по-немецки. Но они не обладали инструментарием дореволюционных преподавателей, хотя оба были профессорами Академии. Они не знали, как их дореволюционные предшественники, сразу нескольких древних и новых языков, они были отторгнуты от современной мировой науки и богословской литературы. Они не могли стать крупными учёными по определению. Этого лишила их та власть, которая якобы сохранила великую страну, но убила в ней богословскую науку. Да, это были люди дореволюционного воспитания, с высокими культурными запросами, с глубоким развитием, которое даётся с детства. Они были очень одиноки в своей среде, но активно мыслили и были хранителями уровня церковной науки в России, которого она достигла в начале XX века. Не более. Но самое главное: они это понимали. И в этом заключалась трагедия мыслящих, просвещённых священнослужителей советского времени.

В Духовной Академии преподают разные люди. Уход из Академии или смерть некоторых преподавателей подчас не отзывается значительно на состоянии учебного заведения. А уход таких преподавателей, как отец Ливерий, является невосполнимой потерей: с ним ушло то поколение священнослужителей, которое вынесло из своего детства и отрочества память о духовной и культурной атмосфере царской России. С их уходом преемство поколений было окончательно разорвано. Это были люди, которых уже очень скоро будет трудно представить, даже несмотря на сохранившиеся фотографии и видеозаписи».

Протоиерей Владимир Мустафин, кандидат богословия, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии.

«Я встретился с отцом Ливерием в 1964 году, когда начал учиться в духовных школах. Это был человек, который родился в Петрограде в 1914 году - наследник той дореволюционной культурной традиции, которую в советское время всячески старались искоренить. В Советском Союзе он получил превосходное техническое образование, но при этом “советскость” его не коснулась: по культуре он оставался человеком старой закалки, не советским, у которого не было никакой связи с социалистическим мировоззрением.

У нас с отцом Ливерием большая разница в возрасте - почти 30 лет. Это исключало с моей стороны инициативу к какому-то отвлечённому диалогу: я просто не мог ничего лишнего спросить. Темы и стиль общения, естественно, определял отец Ливерий; я лишь отвечал, если он что-то спрашивал. Однако даже из этих скромных бесед, к которым прибавлялся опыт простого наблюдения за жизнью человека, складывался образ этого преподавателя: он жил только Академией. Этому также способствовало то, что у них с матушкой не было детей. Поэтому он полностью отдавал себя Духовным школам, жил только преподавательской деятельностью. Это было редкостью во все времена, не говоря уже о сегодняшнем дне.

Он преподавал очень чётко: строго следовал письменным материалам по своей дисциплине и излагал только то, что мог обосновать, ссылаясь на какие-то источники. Его речь при этом тоже была исключительно письменная: практически не было разницы между тем, как он говорил и писал. Это был человек безукоризненной, высокой гуманитарной культуры, который имел подчёркнуто преподавательский облик, чему соответствовал и его уровень знаний. На переменах он никогда не участвовал в лёгких, шуточных обменах мнениями - мог вступать в обсуждение только серьёзных тем. Его как-то отторгало от пустяковых разговоров, он хотел говорить только о высоком, даже на бытовом уровне. Он был интеллигентом, при этом глубоко церковным человеком. Его серьёзность и сдержанность, как мне кажется, были требованиями его натуры. Он хотел говорить не популярно, а именно теоретически безукоризненно. Именно поэтому он всегда, когда готовился к проповеди, писал текст и заучивал его наизусть, никогда не говорил экспромтом. Кстати говоря, так полагалось поступать в старых дореволюционных духовных школах. И хотя он в них не учился, но был знаком с этим принципом и ему следовал.

Преподавательская и научная деятельность отца Ливерия была достаточно плодотворной: он написал множество статей и курс лекций по догматическому богословию. Эта дисциплина предполагает неизменность внутреннего содержания, поэтому довольно скучно воспринимается студентами: множество старых терминов на древних языках, которые нужно запоминать и между которыми надо понимать разницу. В изложении этого предмета допускается изменение только формы подачи материала, что, как правило, сводится к адаптации материала к современному языку. В этом смысле у отца Ливерия прекрасный курс, который является замечательным вкладом в обновление педагогического процесса по догматическому богословию.

Если же говорить не только о преподавательской сфере деятельности, то на отца Ливерия мы всегда смотрели как на исповедника. Мы - студенты - что-то знали о его непростом пути, хотя сам он о своём заключении никогда не говорил. И никому даже в голову не приходило у него это спрашивать. Думаю, он не хотел заводить разговоры на эту тему. Такой типаж людей часто встречался - фронтовики, например. Настоящие фронтовики про войну не рассказывали. Также вели себя и многие люди, за плечами которых были лагеря и политические заключения. Скорее всего это связано с тяжестью воспоминаний.

Будучи крайне сдержанным по характеру, с некоторыми людьми он всё-таки мог общаться несколько проще и непринуждённее. Таким человеком для отца Ливерия был архиепископ Михаил (Мудьюгин), который был на несколько лет его старше - был его современником, по сути. Между ними были такие лёгкие, шутливые отношения. Иногда даже как будто бы ироничные препирательства. Они были достаточно разными людьми: отец Ливерий выступал как строгий православный церковный человек и не допускал никаких компромиссов, даже на бытовом уровне. В то время как с точки зрения архиепископа Михаила можно было на некоторые вещи посмотреть как на терпимое и относительно приемлемое. Поэтому, обсуждая какие-то вопросы, они в полушутливой форме могли впасть в легкую дискуссию.

Его уход из жизни стал огромной потерей для Академии. Каждый раз, когда Академия теряет человека такого масштаба, как будто переворачивается страница истории - об этом уже приходится только вспоминать».

Протоиерей Александр Ранне, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии.

«Мой отец, протоиерей Игорь Ранне, был студентом, а потом и преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии и мы с мамой и сестрой иногда посещали богослужения в академическом храме. Это было во второй половине 60-х годов. Думаю, что тогда я впервые и мог видеть отца Ливерия Воронова.

Затем, после армии в 1973 году я поступил в семинарию и слушал лекции отца Ливерия по Истории Древней Церкви и Догматическому богословию. Могу сказать, что он был чрезвычайно внимательным педагогом и любил студентов, которые демонстрировали свою заинтересованность в изучении предложенного материала. Лекции он читал очень ровно без эмоциональных излишеств, но они отличались логической последовательностью излагаемого материала. При этом всякое отступление от православной традиции вызывало в нём эмоциональный протест.

Из той поры мне запомнился такой случай: будучи студентом семинарии, я писал сочинение по Несторию. Пользовался, естественно, В.В.Болотовым, М.Э. Посновым и А.В.Карташёвым. Последние два автора были не доступны для других студентов, но в богатой библиотеке моего отца они присутствовали. Так получилось, что в результате моего исследования Несторий оказался и не очень-то, с моей точки зрения незрелого специалиста, виновным в ереси. Помню, что мне этого аскета патриарха Константинопольского стало почему-то жалко. За это сочинение отец Ливерий поставил мне оценку 4- и страшно отчитал перед всем классом. Сказав, между прочим, что пользоваться нужно было не Карташёвым и Посновым, которые в эмиграции не имели доступа к настоящей литературе, а профессором Лебедевым.

Конечно, все мы знали о том исповедническом пути, который прошёл отец Ливерий. Но, насколько я знаю, он никогда не обсуждал со студентами эту страницу своей биографии. Это и неудивительно, ведь в Советское время такие рассказы были возможны только в очень узком кругу. Даже своим детям родители старались не рассказывать истории своих семей, если это было связано с репрессиями или нахождением на оккупированной территории.

Затем с 1981 года, когда я стал преподавателем Духовной семинарии, то имел честь быть коллегой отца Ливерия по учительскому ремеслу. Он запомнился мне, как очень интеллигентный, педантичный, во всём аккуратный священник старого образца. Если говорить о его профессиональных качествах, то его отличали приверженность православной богословской традиции и очень скрупулёзное изучение святоотеческого и церковноисторического материалов.

Отец Ливерий является автором курса лекций и нескольких пособий по догматическому богословию. Впервые его лекции были опубликованы, если я не ошибаюсь, уже после Перестройки и тогда это было чрезвычайно важным пособием для студентов. Сейчас, в море различной литературы по догматическому богословию и Истории Древней Церкви, эти работы, возможно, и не так значимы. Хотя в нашей стране хороших пособий по Догматическому богословию и не так много. Но, прежде всего, его пособие по Догматике - это памятник эпохи. Отец Ливерий был человеком старой, дореволюционной формации. Хотя, конечно, его становление как верующего человека и священника происходило уже после 1917 года, но под определяющим влиянием церковной культуры старой России.

Пресс-служба СПбДА.

6 декабря 2020 года исполняется 25 лет со дня смерти профессора догматического богословия Ленинградской (позже - Санкт-Петербургской) Духовной Академии протоиерея Ливерия Воронова.

В этот день воспоминаниями о своём педагоге поделились нынешние преподаватели Академии: профессор, заведующий кафедрой церковной истории Академии - протоиерей Георгий Митрофанов; и два преподавателя кафедры богословия, на которой когда-то трудился сам отец Ливерий - профессор, протоиерей Владимир Мустафин и доцент, протоиерей Александр Ранне.

Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор, доктор богословия, кандидат философских наук, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии.

«Моё знакомство с отцом Ливерием состоялось в 1980 году, когда я впервые услышал его проповедь в академическом храме, который в это время открыл для себя. К этому моменту я уже прослужил 3 года на флоте и учился на втором курсе университета, то есть внешне проходил путь обыкновенного советского юноши. Однако со школьных лет у меня была глубокая потребность видеть людей той России, в которой мне не суждено было родиться, России дореволюционной. Мне часто доводилось видеть людей, которые, проведя свою жизнь в советских условиях, могли “осоветиться” или тех, кто, даже формально став интеллигентом или священником, стилистически мало чем отличался от типового советского человека. Тем ценнее было видеть людей, нёсших на себе печать той дореволюционной культуры, о которой я знал прежде всего лишь из книг. В отце Ливерии было всё это: от внешнего облика, до манеры держаться и говорить. Я помню даже оправу на его очках - какую-то очень нетипичную. Она не отдавала архаикой, была в чём-то современная, но сохраняла изящество. А от его белой, коротко стриженной бороды петербургского священника исходило ощущение света. От всего его поведения веяло человеком ушедшей России. Это не делало его человеком идеальным: он был со своими достоинствами и недостатками. Но это был человек из той самой России, мечтой о которой я жил со школьных лет. Для меня это было тем более отрадно в том плане, что со старших классов я думал о поступлении в духовную школу и лишний раз убедился в том, что и предполагал - Русская Православная Церковь осталась последним прибежищем тех людей, которых не должно было быть в СССР, которые должны были быть изгнаны или истреблены. Но эти люди сохранились именно в Церкви. Она была единственным осколком той дорогой России, которую у меня отнял большевики, сумевшие столь жестоко искалечить жизнь и отца Ливерия, о чём мне довелось узнать несколько позже.

Моё знакомство с отцом Ливерием как с преподавателем произошло в 1985 году - тогда я поступал в Духовную школу после окончания истфака, проработав три года младшим научным сотрудником Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Из-за этого я был зачислен в третий класс, сразу стал сдавать экзамены за этот учебный год и посещать лекции четвертого курса. Там я впервые увидел отца Ливерия в качестве лектора. На первый взгляд, он был преподавателем сдержанным, педантичным, не боящимся заглядывать в конспект и не склонным к ораторской импровизации. Но его лекции были безупречно точны. Некоторая их внешняя сухость, учитывая, что он преподавал догматическое богословие, компенсировалась тем, что его материал был чётким и ясным. Его курс можно было бы назвать идеальным для развитых студентов, заканчивающих семинарию. При этом следует учесть, что контингент тогда состоял из украинцев из сельской местности, большинство из которых не стремились к богословским изыскам. Но он как будто читал эти лекции для тех, кого они действительно интересуют. Тогда я знал, что в прошлом отец Ливерий был выпускником технологического института, языки он знал посредственно, в значительной степени учил их самостоятельно. Однако на его лекциях создавалось ощущение, что он отлично знает латинский и греческий - так хорошо он чувствовал термины.

Отец Ливерий был поразительно сдержанным - сказались испытания, которые он был вынужден пройти и о которых он, кстати, никогда не говорил. Я это ощутил с самого начала, это подтвердилось и в дальнейшем, когда моё общение с ним вышло за пределы лекций: в 1992 году, по совету отца Ливерия меня пригласили работать в синодальную комиссию по канонизации святых. Тогда в этой комиссии состояли очень яркие и непохожие друг на друга личности: отец Иоанн Белевцев, отец Ианнуарий (Ивлиев) и отец Ливерий Воронов. Отец Иоанн Белевцев был выходцем из крестьянской семьи, который во многом сделал себя сам: как священник, как преподаватель и специалист. За отцом же Ливерием ощущалась традиция культурного петербургского клирика, о котором я тогда уже немало читал, как о элите нашего духовенства. Это было очень яркое созвездие личностей, на них мы смотрели как на своих учителей. И отец Ливерий, в этом плане открывался, с дополнительной стороны.

Однако при этом надо не стоит питать иллюзий относительно его академического уровня. На самом деле, и отец Ливерий Воронов, и архиепископ Михаил (Мудьюгин) были эрудитами. В отличие от отца Ливерия владыка Михаил знал латынь и, благодаря своей умершей матушке, также прекрасно говорил по-немецки. Но они не обладали инструментарием дореволюционных преподавателей, хотя оба были профессорами Академии. Они не знали, как их дореволюционные предшественники, сразу нескольких древних и новых языков, они были отторгнуты от современной мировой науки и богословской литературы. Они не могли стать крупными учёными по определению. Этого лишила их та власть, которая якобы сохранила великую страну, но убила в ней богословскую науку. Да, это были люди дореволюционного воспитания, с высокими культурными запросами, с глубоким развитием, которое даётся с детства. Они были очень одиноки в своей среде, но активно мыслили и были хранителями уровня церковной науки в России, которого она достигла в начале XX века. Не более. Но самое главное: они это понимали. И в этом заключалась трагедия мыслящих, просвещённых священнослужителей советского времени.

В Духовной Академии преподают разные люди. Уход из Академии или смерть некоторых преподавателей подчас не отзывается значительно на состоянии учебного заведения. А уход таких преподавателей, как отец Ливерий, является невосполнимой потерей: с ним ушло то поколение священнослужителей, которое вынесло из своего детства и отрочества память о духовной и культурной атмосфере царской России. С их уходом преемство поколений было окончательно разорвано. Это были люди, которых уже очень скоро будет трудно представить, даже несмотря на сохранившиеся фотографии и видеозаписи».

Протоиерей Владимир Мустафин, кандидат богословия, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии.

«Я встретился с отцом Ливерием в 1964 году, когда начал учиться в духовных школах. Это был человек, который родился в Петрограде в 1914 году - наследник той дореволюционной культурной традиции, которую в советское время всячески старались искоренить. В Советском Союзе он получил превосходное техническое образование, но при этом “советскость” его не коснулась: по культуре он оставался человеком старой закалки, не советским, у которого не было никакой связи с социалистическим мировоззрением.

У нас с отцом Ливерием большая разница в возрасте - почти 30 лет. Это исключало с моей стороны инициативу к какому-то отвлечённому диалогу: я просто не мог ничего лишнего спросить. Темы и стиль общения, естественно, определял отец Ливерий; я лишь отвечал, если он что-то спрашивал. Однако даже из этих скромных бесед, к которым прибавлялся опыт простого наблюдения за жизнью человека, складывался образ этого преподавателя: он жил только Академией. Этому также способствовало то, что у них с матушкой не было детей. Поэтому он полностью отдавал себя Духовным школам, жил только преподавательской деятельностью. Это было редкостью во все времена, не говоря уже о сегодняшнем дне.

Он преподавал очень чётко: строго следовал письменным материалам по своей дисциплине и излагал только то, что мог обосновать, ссылаясь на какие-то источники. Его речь при этом тоже была исключительно письменная: практически не было разницы между тем, как он говорил и писал. Это был человек безукоризненной, высокой гуманитарной культуры, который имел подчёркнуто преподавательский облик, чему соответствовал и его уровень знаний. На переменах он никогда не участвовал в лёгких, шуточных обменах мнениями - мог вступать в обсуждение только серьёзных тем. Его как-то отторгало от пустяковых разговоров, он хотел говорить только о высоком, даже на бытовом уровне. Он был интеллигентом, при этом глубоко церковным человеком. Его серьёзность и сдержанность, как мне кажется, были требованиями его натуры. Он хотел говорить не популярно, а именно теоретически безукоризненно. Именно поэтому он всегда, когда готовился к проповеди, писал текст и заучивал его наизусть, никогда не говорил экспромтом. Кстати говоря, так полагалось поступать в старых дореволюционных духовных школах. И хотя он в них не учился, но был знаком с этим принципом и ему следовал.

Преподавательская и научная деятельность отца Ливерия была достаточно плодотворной: он написал множество статей и курс лекций по догматическому богословию. Эта дисциплина предполагает неизменность внутреннего содержания, поэтому довольно скучно воспринимается студентами: множество старых терминов на древних языках, которые нужно запоминать и между которыми надо понимать разницу. В изложении этого предмета допускается изменение только формы подачи материала, что, как правило, сводится к адаптации материала к современному языку. В этом смысле у отца Ливерия прекрасный курс, который является замечательным вкладом в обновление педагогического процесса по догматическому богословию.

Если же говорить не только о преподавательской сфере деятельности, то на отца Ливерия мы всегда смотрели как на исповедника. Мы - студенты - что-то знали о его непростом пути, хотя сам он о своём заключении никогда не говорил. И никому даже в голову не приходило у него это спрашивать. Думаю, он не хотел заводить разговоры на эту тему. Такой типаж людей часто встречался - фронтовики, например. Настоящие фронтовики про войну не рассказывали. Также вели себя и многие люди, за плечами которых были лагеря и политические заключения. Скорее всего это связано с тяжестью воспоминаний.

Будучи крайне сдержанным по характеру, с некоторыми людьми он всё-таки мог общаться несколько проще и непринуждённее. Таким человеком для отца Ливерия был архиепископ Михаил (Мудьюгин), который был на несколько лет его старше - был его современником, по сути. Между ними были такие лёгкие, шутливые отношения. Иногда даже как будто бы ироничные препирательства. Они были достаточно разными людьми: отец Ливерий выступал как строгий православный церковный человек и не допускал никаких компромиссов, даже на бытовом уровне. В то время как с точки зрения архиепископа Михаила можно было на некоторые вещи посмотреть как на терпимое и относительно приемлемое. Поэтому, обсуждая какие-то вопросы, они в полушутливой форме могли впасть в легкую дискуссию.

Его уход из жизни стал огромной потерей для Академии. Каждый раз, когда Академия теряет человека такого масштаба, как будто переворачивается страница истории - об этом уже приходится только вспоминать».

Протоиерей Александр Ранне, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии.

«Мой отец, протоиерей Игорь Ранне, был студентом, а потом и преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии и мы с мамой и сестрой иногда посещали богослужения в академическом храме. Это было во второй половине 60-х годов. Думаю, что тогда я впервые и мог видеть отца Ливерия Воронова.

Затем, после армии в 1973 году я поступил в семинарию и слушал лекции отца Ливерия по Истории Древней Церкви и Догматическому богословию. Могу сказать, что он был чрезвычайно внимательным педагогом и любил студентов, которые демонстрировали свою заинтересованность в изучении предложенного материала. Лекции он читал очень ровно без эмоциональных излишеств, но они отличались логической последовательностью излагаемого материала. При этом всякое отступление от православной традиции вызывало в нём эмоциональный протест.

Из той поры мне запомнился такой случай: будучи студентом семинарии, я писал сочинение по Несторию. Пользовался, естественно, В.В.Болотовым, М.Э. Посновым и А.В.Карташёвым. Последние два автора были не доступны для других студентов, но в богатой библиотеке моего отца они присутствовали. Так получилось, что в результате моего исследования Несторий оказался и не очень-то, с моей точки зрения незрелого специалиста, виновным в ереси. Помню, что мне этого аскета патриарха Константинопольского стало почему-то жалко. За это сочинение отец Ливерий поставил мне оценку 4- и страшно отчитал перед всем классом. Сказав, между прочим, что пользоваться нужно было не Карташёвым и Посновым, которые в эмиграции не имели доступа к настоящей литературе, а профессором Лебедевым.

Конечно, все мы знали о том исповедническом пути, который прошёл отец Ливерий. Но, насколько я знаю, он никогда не обсуждал со студентами эту страницу своей биографии. Это и неудивительно, ведь в Советское время такие рассказы были возможны только в очень узком кругу. Даже своим детям родители старались не рассказывать истории своих семей, если это было связано с репрессиями или нахождением на оккупированной территории.

Затем с 1981 года, когда я стал преподавателем Духовной семинарии, то имел честь быть коллегой отца Ливерия по учительскому ремеслу. Он запомнился мне, как очень интеллигентный, педантичный, во всём аккуратный священник старого образца. Если говорить о его профессиональных качествах, то его отличали приверженность православной богословской традиции и очень скрупулёзное изучение святоотеческого и церковноисторического материалов.

Отец Ливерий является автором курса лекций и нескольких пособий по догматическому богословию. Впервые его лекции были опубликованы, если я не ошибаюсь, уже после Перестройки и тогда это было чрезвычайно важным пособием для студентов. Сейчас, в море различной литературы по догматическому богословию и Истории Древней Церкви, эти работы, возможно, и не так значимы. Хотя в нашей стране хороших пособий по Догматическому богословию и не так много. Но, прежде всего, его пособие по Догматике - это памятник эпохи. Отец Ливерий был человеком старой, дореволюционной формации. Хотя, конечно, его становление как верующего человека и священника происходило уже после 1917 года, но под определяющим влиянием церковной культуры старой России.

Пресс-служба СПбДА.