ВВС Финляндии, 1918-1920 гг. как продолжение истории авиации РИ

Оригинал взят у slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1918-1920 гг.

Оригинал взят у slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1918-1920 гг.

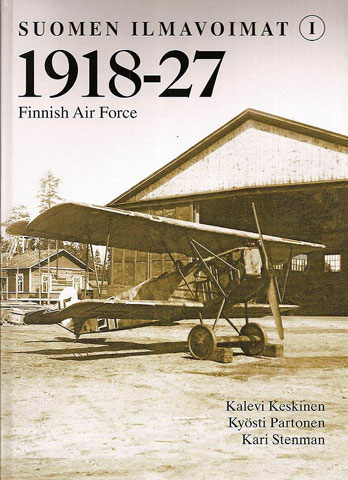

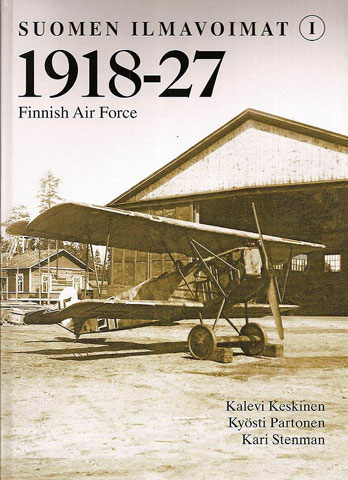

Предлагаю небольшой экскурс в историю финских ВВС. Пока рассмотрим период 1918-20 годов, т.е. рождение финской авиации, а дальше - как пойдет. Вообще в планах догнать это дело до 1939-го, т.е. до начала "зимней войны". В основе статьи главным образом материалы из вот этой книги, а так же информация, надерганная мною "с бору по сосенке" из интернета. Фотки все оттуда же, т.е. из "тырнета". На полноту и всеобемленность не претендую, но общее представление дать должно.

2 июня 1879 года в столице Швеции Стокгольме в семье графа Карла Густава фон Розена родился очередной сын, которого назвали Эрик. Семья фон Розенов была очень богата, в связи с чем Эрик получил блестящее образование, в процессе которого очень увлекся этнографией. Уже в 1901 году он отправился в свою первую большую этнографическую экспедицию в Южную Америку, а десять лет спустя организовал и свою собственную, на сей раз в Африку, гоняясь за неизученными племенами в Конго, Уганде, Родезии и германских восточноафриканских колониях. Еще будучи школьником, Эрик на камнях в Готланде увидел изображение символа удачи древних викингов - свастику - и решил сделать это изображение своим собственным символом удачи. Отъезжая в Южную Америку в 1901 году он распорядился вырезать изображение свастики на своем багаже, и с тех пор удача редко отворачивалась от графа. К началу первой мировой войны Э. фон Розен уже был известным ученым-этнографом, меценатом, исследователем. Кипучая энергия шведского графа не давала ему спокойно почивать на лаврах, и он с радостью бросался в новые приключения. Фон Розен был искателем приключений в самом полном смысле этого слова.

Эрик фон Розен, 1919 год

Обретение независимости Финляндией в самом конце 1917-го года фон Розен, как и многие другие шведы, приветствовал с восторгом. В Швеции немедленно было создано общество «Друзья Финляндии», начавшее сбор средств для помощи новоиспеченному государству, а в разгоревшейся вскоре в Финляндии гражданской войне большая часть шведского общества приняло сторону «белых». Фон Розен, в данном случае, не был исключением. В феврале 1918-го года он на собственные средства приобрел двухместный самолет-разведчик «Моран-Солнье» L парасоль, производившийся в Швеции под обозначением «Тулин» тип D. На нижней части крыльев самолета по распоряжению графа было нанесено изображение неизменной синей свастики.

6 марта 1918 года на аэродроме в шведском городке Умео Эрик фон Розен занял место в кабине наблюдателя своего самолета, а за штурвалом находился лейтенант шведской армии Нильс Киндберг. Самолет поднялся в воздух и взял курс на городок Вааса - неофициальную столицу «белой» Финляндии, где благополучно и совершил посадку после более чем часового перелета через Ботнический залив. Любопытно, что поскольку шведское правительство не давало разрешения на этот перелет, летчик позже был оштрафован на 100 шведских крон. В Ваасе фон Розен передал самолет в дар командованию финской «белой» армии. Синяя свастика фон Розена с тех пор наносилась на все финские военные самолеты вплоть до 1945-го года. Так началась история ВВС Финляндии…

"Thulin" type D

Конечно же, «Тулин» фон Розена был не первым самолетом, появившимся в Финляндии. Еще в 1914-15 годах в Великом Княжестве Финляндском была построена сеть морских авиастанций, охвативших все юго-западное побережье, от Котки до Мянтюлуото, где были размещены гидросамолеты 2-й авиабригады Балтийского флота. Сначала это были «Фарманы» HF.16, в 1916-м их сменили «Фарманы» MF.11, а с 1917 года устаревшие французские машины начали заменять на отечественные летающие лодки конструкции Д.П. Григоровича М-5, М-9 и М-15, а так же гидросамолеты М-16. К моменту обретения независимости Финляндией, 2-я авиабригада включала 4-й и 5-й авиационные дивизионы со штабами на Аландах и в Турку соответственно, и отдельную авиастанцию Херманни в районе Хельсинки. Всего бригада располагала примерно двумя десятками самолетов.

Летающая лодка М-9

В Финляндии своих собственных национальных частей не было с 1901 года, когда на Великое Княжество был распространен закон о всеобщей воинской повинности, действующий в Российской Империи. Финны ответили на такое «невиданное притеснение и ущемление национальных прав» массовым саботажем призыва. Неявка призывников достигала 60%. В результате ужасные российские «посягатели на национальные права» просто… отменили в Финляндии призыв, заменив его денежной компенсацией в российский бюджет. В русской армии финские граждане (в основном офицеры - выпускники кадетского корпуса в Хамине) служили исключительно на добровольных началах.

Именно таким добровольцем был поступивший на службу в русскую армию в 1915 году молодой унтер-офицер Вяйно Миккола. Весной 1916-го Миккола окончил авиашколу в Баку и был зачислен в авиацию Балтийского флота, где вскоре приступил к разведывательным полетам над Финским заливом. К сентябрю 1917-го Миккола дослужился до начальника авиастанции в Лапвике на полуострове Ханко. Еще один финский офицер Валфрид Нюкянен вступил в русскую армию в 1914-м и успел поучаствовать в боях под Ригой, после чего его перевели в авиацию. В начале 1917-го Валфрид закончил авиационную школу в Севастополе и даже успел поучаствовать в воздушных боях в Галиции. Таким образом, эти двое стали первыми финскими авиаторами, поскольку других умевших летать граждан Финляндии к декабрю 1917-го в наличие не наблюдались. Кроме Нюкянена и Микколы еще один финн служил в русской авиации. Это был Арви Паюнен, выучившийся на наблюдателя, но пилотировать самолеты не умевший.

Миккола к моменту обретения независимости находился в Финляндии и немедленно был назначен пилотом при финском правительстве. Однако вскоре в Хельсинки началась революция, которую Миккола не принял. Он пытался перелететь к «белым» 5 февраля, но его самолет не взлетел из-за проблем с двигателем. В конце концов, 5 марта Миккола был арестован красными и освобожден только в апреле занявшими Хельсинки германскими войсками. А вот судьба второго финского пилота сложилась куда трагичнее. Нюкянен вернулся в Финляндию в январе 1918-го и немедленно вступил в армию «белых». Финский пилот, вероятно, очень хотел быть полезным именно в своем профессиональном качестве, поскольку решился на весьма отчаянный шаг - перейти линию фронта и постараться угнать к белым какой-нибудь самолет. Однако предприятие потерпело полный крах. Нюкянена предали, и 4 февраля он был убит «красными». Лишь Арви Паюнен смог вступить в ряды авиации «белых» и поучаствовать в боевой работе финской авиации в качестве летчика-наблюдателя. Наконец, нельзя не упомянуть еще одного гражданина Финляндии, Берти Мартенссон, который в 1916-17 годах прошел обучение на летчика в Германии. Но он во время войны в Финляндию не вернулся, занимаясь закупками самолетов для финской авиации в Германии.

Таким образом, ни «красным», ни «белым» рассчитывать на собственные кадры для формирования своих авиационных подразделений не приходилось, и отсутствие собственно самолетов в начале гражданской войны было куда меньшей проблемой, нежели отсутствие подготовленных летных кадров. В результате обеим сторонам приходилось надеяться на то, что «заграница нам поможет». Первыми помощи дождались «красные». 24 февраля 1918 года в Финляндию из-под Петрограда были перегнаны пять самолетов «Ньюпор» 10 и «Ньюпор» 21, которые были разделены на две группы и приняли участие в боях в районе Тампере и на Карельском перешейке. Летали на самолетах русские летчики, но уже в марте на базе авиастанции в Херманни была организована летная школа для подготовки местных кадров. Летали «Ньюпоры» мало, т.к. постоянно ломались, потому о каком-то заметном участии в войне авиации «красных» говорить не приходится. А в апреле на фронте разразилась катастрофа, и авиация «красных» вскоре прекратила существование. Русские летчики эвакуировались, предварительно уничтожив свои самолеты. «Белые» из состава авиации «красных» в марте-апреле смогли захватить один «Ньюпор» 10 и один «Ньюпор» 21, которые позже вошли в состав финской авиации. Всего в Финляндии в составе авиации «красных» действовало в общей сложности 6-7 специально перегнанных туда «Ньюпоров», самолеты 2-й авиабригады Балтфлота в боевых действиях участия фактически не принимали.

"Ньюпоры" 10 и 21 авиации "красных" на аэродроме Найстенлахти под Тампере, март 1918 года.

«Белые» сделали ставку на летчиков-добровольцев, прежде всего из Швеции. Однако в первое время среди прибывших на помощь «белым» шведских добровольцев нашлось всего четыре пилота и один наблюдатель, которые имели за плечами военную летную подготовку. Лишь позже эту проблему удалось более-менее решить за счет дополнительного притока добровольцев. Всего в финской гражданской войне успели поучаствовать 16 летчиков (правда профессиональными военными летчиками были только пять из них), два наблюдателя, 11 механиков и 29 человек техперсонала из Швеции, 6 русских пилотов и один летчик-наблюдатель, один пилот и один летнаб из Дании. Собственно финнов в финской авиации в этот период числилось 28 человек - четыре пилота (с учетом Микколы и Мартенссона), шесть летнабов, два инженера и 16 техников.

С самолетами же дела обстояли куда лучше. Упоминавшиеся выше «Друзья Финляндии» к концу февраля на собранные средства приобрели для Финляндии сразу четыре самолета-разведчика - еще один «Тулин» тип D, а так же один SW 20 «Альбатрос» и два N.A.B. тип 9. Последние три являлись шведским «клоном» одного и того же немецкого биплана «Альбатрос» B.II, только произведенными на разных заводах. Всего же в Швеции «Альбатрос» B.II и его модификации строились на шести авиационных фабриках! Интересно, что именно SW 20 должен был стать первым финским самолетом, т.к. он стартовал из Швеции еще 24 февраля, но в пути попал в буран и вынужденно сел в Пиетарсаари из-за отказа двигателя. В конце концов, самолет привезли к месту назначения по железной дороге, но произошло это уже после того, как фон Розен торжественно вручил свой «Тулин» финской армии. В начале марта финны заказали еще пару шведских версий на тему «Альбатроса» B.II - N.A.B. тип 12 и тип 17. Тип 17 прибыл в апреле, а тип 12 был разбит при перегонке в Финляндию летом 1918-го. Еще одну шведскую модификацию «Альбатроса» B.II - «Тулин» LA, финской армии подарил шведский магнат Г. Свенссон весной 1918-го. Эту машину использовали в основном в учебных целях, пока не разбили при вынужденной посадке в феврале 1919-го…

SW 20 "Albatros" I-го авиаотряда на аэродроме Вехмайнен под Тампере, конец марта-начала апреля 1918-го

Благодаря помощи шведов 15 марта 1918-го на аэродроме Колхо (юго-западнее Ювяскюля) было сформировано первое финское авиационное подразделение - I авиаотряд (Lento-osasto). А еще 10 марта был назначен первый командир Авиационного корпуса финской армии, как о 1928-го года назывались ВВС Финляндии. Им стал шведский лейтенант-артиллерист (в Финляндии он получил чин капитана) Аллан Хюгерт, прилетевший в Финляндию в качестве пассажира на SW 20. Почему выбор пал именно на него - абсолютно непонятно. Впрочем, «рулил» финской авиацией Хюгерт недолго и уже 17 апреля был заменен на немецкого летчика-истребителя капитана Карла Зебера.

Карл Зебер

18 марта I авиаотряд совершил свой первый боевой вылет, когда один из «Альбатросов» совершил двухчасовой разведывательный полет в район Тампере. Пилотировал самолет шведский летчик лейтенант Карлссон, а в качестве наблюдателя летал датчанин капитан кавалерии Рантзау. Отряд принял участие в сражении за Тампере, ведя разведку и разбрасывая листовки. Только 12 апреля отряд впервые предпринял бомбардировочный налет на железную дорогу южнее Лемпяяля. Действовавшая под Тампере пара «Ньюпоров» «красных» авиации «белых» хлопот не доставляла, чего не скажешь про качество техники и подготовку собственных пилотов. Первую потерю отряд понес 13 апреля, когда SW 20 был разбит в районе Тампере из-за ошибки пилота. Несостоявшийся первый самолет финских ВВС получил сомнительную честь стать первой же их потерей. Впрочем, «самолет №1» пережил его всего на три дня. 16 апреля во время очередного вылета крыло подаренного фон Розеном «Тулина» переломилось пополам, и неуправляемый аэроплан рухнул на землю. По злой иронии судьбы, гибель первого самолета финских ВВС повлекла за собой и первые человеческие жертвы в ВВС Финляндии. В обломках погиб экипаж в составе шведского летчика Карла Вестмана и финского механика Сигурда Нюланда.

Конечно же, содержать свою авиацию исключительно на пожертвования шведских «Друзей Финляндии» командование финской белой армии не собиралось. Уже в феврале финское правительство обратилось к своим новым «друзьям» - Германии - и приобрело у неё девять современных боевых самолетов - три сухопутных разведчика (два D.F.W. C.V и один «Румплер» С.VIII), один гидросамолет «Румплер» 6В, два гидросамолета «Фридрихсхафен» FF 33Е и пару FF 49C, а так же и истребитель «Альбатрос». Эти машины были направлены в Ваасу морским путем, куда начали поступать с конца марта (последние из них прибыли уже летом). Новые германские самолеты позволили 26 марта сформировать II авиаотряд для действий в районе Карельского перешейка. Спешно собранные два D.F.W. C.V к 10 апреля были перевезены на аэродром в районе Антреа, но неожиданно выяснилось, что наличные шведские летчики просто не готовы к полетам на машинах, двигатели которых имели невероятную по мерках захолустной шведкой авиации мощность в 200 лошадиных сил. Чтобы было понятно, двухместный шведский N.A.B. тип 9 при взлетном весе 1200 кг имел двигатель мощностью 110 лошадиных сил и максимальную скорость в 100 км/ч, тогда как С.V весил 1430 кг и разгонялся до 155 км/ч.

D.F.W. C.V немецкой авиации

Деятельность отряда зашла в тупик, не успев начаться, но тут помощь пришла с самой неожиданной стороны. Сначала 10 апреля возле Антреа на реку Вуокси села летающая лодка М-9, пилотируемая русским летчиком лейтенантом Шабловичем, перелетевшим к «белым» финнам из Ораниенбаума. «Девятку» шведский летчик разбил уже на следующий день при неудачном приводнении, зато в тот же день в Антреа сели сразу четыре русских самолета, два двухместных разведчика «Ньюпор» 10 и два истребителя «Ньюпор» 17, летчики которых, пилоты морской авиации, предпочли дезертировать к финнам. К боевой работе «Ньюпоры» приступили уже 13 апреля и в тот же день одна из «десяток» была разбита при посадке. Среди русских пилотов было два брата, Олег и Игорь Зайцевские, которые у финнов получили псевдонимы Отто и Эрик Ильмаринены. Любопытно, что между русскими и шведскими летчиками группы вскоре начались конфликты, вызванные недоверием шведов к русским. В частности, шведы категорически отказывались разрешать русским летать на C.V. Большинство вылетов русские летчики выполняли с наблюдателями-финнами или датчанами (в частности, с И. Зайцевским летал А. Паюнен).

Русские перебежчики Михаил и Людмила Сафоновы (Вуоренхеймо) на фоне "Ньюпора" 10 из II-го авиаотряда.

Истребитель "Ньюпор" 17 II-го авиаотряда в Антреа, весна 1918 года.

Справедливости ради надо заметить, что наиболее деятельными участниками финской гражданской войны с точки зрения авиации были, все же, немецкие самолеты. Высадившиеся в Финляндии в начале апреля германские войска имели в своем составе и авиационные подразделения, которые совместно с самолетами 8-й германской армии в Эстонии выполнили над Финляндией 70 полетов, в основном на разведку. Германская авиация находилась в Финляндии вплоть до конца первой мировой войны, а германские офицеры сыграли самую непосредственную и решающую роль в становлении финских ВВС. Уже в начале апреля немцы совместно с финнами приступили к «приватизации» самолетов, некогда принадлежавших 2-й авиабригаде Балтийского флота. Перегонять самолеты в Россию, по сути, было некому, а в суматохе эвакуации в большинстве случаев самолеты просто побросали в абсолютно исправном состоянии. Только при эвакуации авиастанции в Турку морские самолеты были сожжены. Немцам русские самолеты были без надобности, а вот финская авиация получила весьма существенную подпитку. На бывших русских базах было захвачено в общей сложности 16 гидросамолетов и 15 летающих лодок разных конструкций. Из этого числа в состав финской авиации были переданы восемь летающих лодок М-9, одна М-5 и две М-15, а так же восемь гидросамолетов М-16, почему-то получивших название «зимний «фарман». Все эти устаревшие машины широко использовались для обучения и большинство из них списали уже в 1919 году, вместе с уцелевшими старыми шведскими интерпретациями «Альбатросов», «Ньюпорами» 10 и прочим откровенным старьем, из-за ветхости уже неспособным летать. Лишь М-16 продолжали служить до 1921-22 года в учебных подразделениях, последний из них был списан после аварии в 1923-м.

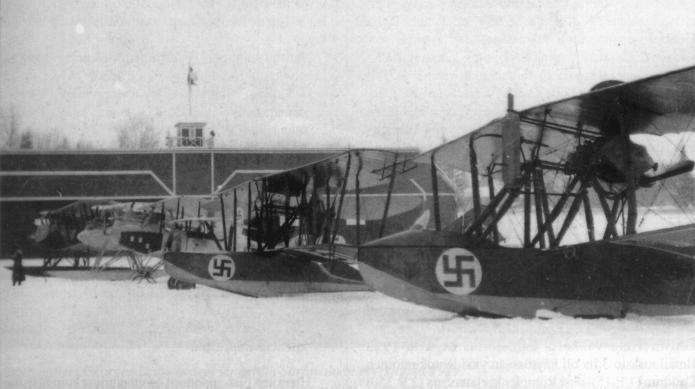

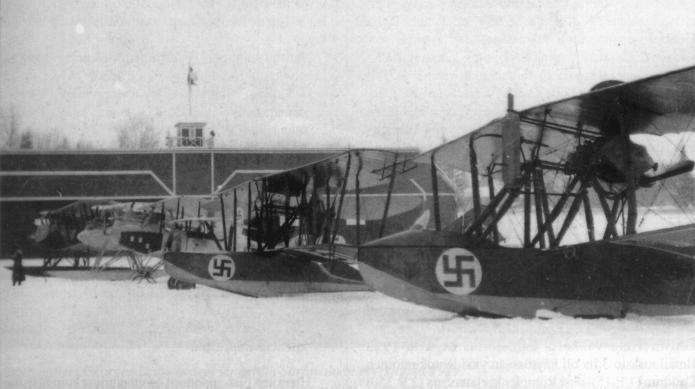

Летающие лодки М-5 и М-15. На заднем плане "Ньюпор" 17, "Румплеры" C.VIII и 6В, а так же "Фридрихсхафен" FF 49C. Февраль 1919 года.

После приведения в порядок трофейных самолетов, захваченных у «красных» и у Балтийского флота, а так же завершения поставок закупленных в Германии аэропланов, капитан Зебер смог вплотную заняться реорганизацией финской авиации. К лету 1918 в её составе числился 31 самолет четырнадцати (!) разных типов, в том числе 20 гидропланов. Учитывая морскую специализацию большей части авиапарка Финляндии, Зебер считал необходимым в первую очередь развивать именно морскую авиацию, несмотря на то, что по большому счету кроме немецких «Фридрихсхафенов» и «Румплеров», современных морских самолетов у финнов можно сказать, что и не было.

Существующую сеть морских и сухопутных авиастанций к концу года расширили за счет строительства новых в Утти, Койвисто, Лаппеенранте, Сортавале и Турку. Первая сухопутная авиастанция была основана в Лаппеенранте 7 мая. Именно в Лаппеенранту 10-11 мая были переброшены самолеты I и II авиаотрядов вместе с экипажами. Командиром базы был назначен немецкий обер-лейтенант К. фон Бюлов-Боткамп, а инструкторами выступили главным образом русские летчики. Лаппеенранта в первое время стала «кузницей кадров» для финских ВВС, где русскими и немцами было начато интенсивное обучение собственно финских летчиков. Однако уже в середине июня самолеты и курсанты из Лаппеенранты были распределены на другие авиабазы. Часть из них отправилась в Турку, где была сосредоточена большая часть финской современной морской авиации, другая - в Утти, где решено было обучать летчиков сухопутной авиации. Фон Бюлов был переведен в Турку, но погиб в катастрофе на «Фридрихсхафене» в августе того же года, после чего большую часть курсантов перевели в Утти. Но поскольку «кузница» по меркам растущих финских ВВС была явно маловата, процесс обучения решено было перенести также и в Германию, куда в августе отправились 56 финских курсантов, в т.ч. 18 летчиков, 17 наблюдателей, 19 механиков и шесть других специалистов. Немецкие школы должны были готовить экипажи исключительно для морских самолетов, в Утти готовили в основном «сухопутчиков».

В конце сентябре 1918-го началась реорганизация собственно финской авиации. Бывшая авиашкола в Турку была переименована в V авиаотряд. В составе отряда было пять М-9 и один FF 33S, но «на ходу» на 1 октября был только один М-9. Авиабаза в районе Хельсинки была перенесена из Херманни в новую базу на острове Сантахамина, там располагался II авиаотряд, переименованный в конце сентября в авиационный батальон (Lentopataljoona). В батальоне на вооружении имелось три М-9, один М-15 и два «Фридрихсхафена». В Сортавале базировался I авиаотряд, на вооружении которого по состоянию на 1 октября был всего один FF 49C. Командиром отряда с июня был освобожденный из плена В. Миккола.

Friedrichshaffen FF 49C I-го авиаотряда в Сортавале.

В Утти располагался III авиаотряд, вобравший все сухопутные самолеты Финляндии. Здесь было по паре C.V, N.A.B. тип 9, «Ньюпоров» 10 и 17, а так же по одному N.A.B. тип 17, «Румплер» C.VIII, «Спад» S.VII, «Тулин» тип D, и «Тулин» LA. Фактически, самым массовым сухопутным самолетом по-прежнему был все тот же «Альбатрос» B.II в шведском исполнении. В Койвисто был сформирован IV авиаотряд. А потом «случилось страшное»…

В начале ноября в Киле и Вильгельмсхафене на кораблях немецкого ВМФ вспыхнуло восстание, быстро распространившееся на всю Германию. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола и 10 ноября бежал в Голландию. За революцией немедленно последовало и без того назревающее военное поражение Германии в первой мировой войне. В этой связи интерес немцев к Финляндии резко снизился. Немецкие офицеры уезжали из страны, оставляя вакантными свои прежние должности. Немцы командовали не только собственно финскими ВВС, но и почти всеми авиаотрядами. Теперь же у финнов образовался вакуум. Своих хоть каких-нибудь авиационных командиров в наличии не имелось, за исключением А. Паюнена. Ушел с поста командующего ВВС и капитан Зебер, тем не менее, успевший на прощанье сделать для финской авиации еще одно доброе дело. 26 ноября у немецких революционных матросов в Таллине были приобретены несколько гидросамолетов - «Фридрихсхафен» FF 33, двухмоторный FF 41A, FF 49B, парf FF 49С, а так же «Румплер» 6В.

Новым командующим ВВС 14 декабря назначили финского подполковника Торстена Аминоффа,

но он оказался настолько некомпетентным, что менее чем через месяц его поменяли на другого подполковника - кавалериста Сикстуса Хьелммана. Последний до своего назначения командующим авиацией вообще ни разу ни одного самолета не видел! Понятно, что без «внешнего руководства» новый «командующий» имел мало шансов сделать что-то полезное для ВВС. Но возникшие у ВВС сложности были только частью связанных с падением Германии проблем молодой Финляндии, причем совсем маленькой. Финское руководство, весь 1918-й год демонстративно делавшее ставку на Германию и находившееся с ней в более чем дружеских отношениях, неожиданно для себя оказалось в очень щекотливой ситуации. Еще в мае оно поспешило объявить состояние войны с Советской Россией, а финские отряды вторглись в Беломорскую Карелию еще марте. Одно дело было «гнуть пальцы» и объявлять войну своему пусть и раздираемому гражданской войной, но огромному соседу, имея за спиной мощную Германию, и совсем другое - остаться с ним один на один. Призрак «красной Финляндии» вновь отчетливо замаячил перед финским правительством. Нужно было срочно искать нового покровителя.

«Новых друзей» финское руководство нашло довольно быстро в лице стран Антанты. В мае 1919-го в Финском заливе появились британские военные корабли, вместе с ними прибыли 30 боевых самолетов, разместившиеся в Финляндии. Ну а финской авиацией занялись французы. В апреле группа французских военных экспертов побывала в Финляндии и настоятельно рекомендовала финнам пересмотреть свое отношение к сухопутной авиации и сделать ставку именно на неё. Финны, конечно, немного поупирались, поскольку в стране уже построили довольно развитую сеть гидроавиастанций, а вот с полноценными сухопутными аэродромами были проблемки. В результате точка зрения французских экспертов одержала убедительную победу (кто бы сомневался!). Финны согласились приобрести у французов сразу пару десятков многоцелевых самолетов «Бреге» XIV А2. Нет, понять французов, конечно, можно. После войны у них осталась огромное количество ненужных теперь военных самолетов, в основной своей массе сухопутных, судьба которых в перспективе была одна - свалка. Почему бы не «отбить» хотя бы небольшую часть своих расходов на войну за счет бывшего германского сателлита? С другой стороны, финская авиация действительно нуждалась в приведении к единому стандарту и избавлении от кучи разномастных самолетов, многие из которых уже доживали свой век.

"Бреге" XIV A2 (фото 1927 года)

Чтобы финские гидроаэродромы не простаивали без дела (хотя они и так не простаивали, благодаря усилиям Зебера), французы вместе с первой партией «бреге» продали финнам еще и дюжину летающих лодок «Джорж-Леви» G.L. 40 HB2. Собственно единственным достоинством этих машин была их относительная новизна на фоне имевшихся у финнов М-9, в остальном же G.L. 40 пламенной любви у финских пилотов не снискал, заслужив не слишком приятное прозвище «летающий гроб».

George Levy G.L. 40 HB2. Сортавала, 1921

«Застолбив» сухопутную и морскую авиацию, французы уже в следующем году продали финнам партию из дюжины устаревших учебно-тренировочных бипланов «Кодрон» G.3, представлявшие собой нагромождение расчалок и стоек, сгруппированных вокруг небольшой гондолы для экипажа и по своему внешнему виду вызывавшие настойчивые ассоциации с первыми творениями братьев Райт. Еще шесть таких машин финны позже построили позже сами, а один подарила финским ВВС частная компания. Уже в 1923-24 годах на замену G.3 финское правительство приобрело три десятка более современных «Кодронов» С.60 и три поплавковых «Кодрона» С.59. Впрочем, на поплавки прекрасно переставлялись и С.60, и «Бреге», и G.3, поэтому французские машины были в некоторой степени универсальными.

Учебные самолеты Coudron G.3 (вверху) и С.60 (внизу)

Финны, надо отдать им должное, в этот период пытались делать вид, что для их ВВС в качестве поставщика существует не только Франция. В 1919-м году финский представитель в Германии Мартенссон (затем он станет начальником штаба ВВС) еще успел приобрести для финских ВВС два немецких разведчика «Альбатрос» C.III и три истребителя «Фоккер» D.VII. Но французы быстро убедили финское руководство сделать ставку именно на их авиатехнику, после чего всякое финансирование для приобретения аэропланов в Германии было свернуто.

Финский Fokker D.VII в полете. 2 ноября 1923 года

В марте 1919 года едва устоявшуюся организационную систему финской авиации вновь перетрясли. Авиационный батальон был переименован в воздушный батальон (Ilmailupataljoona) с вливанием в него III и V авиаотрядов. I авиаотряд стал I воздушным отрядом (Ilmailuosasto), а IV авиаотряд почему-то так и остался авиаотрядом, хотя и сменил номер на III.

Начиная с весны 1919-го года, финская авиация начала полеты в поддержку действий британских экспедиционных сил. Летал базировавшийся в Койвисто III авиаотряд, ведя разведку над советской территорией в районе Петрограда, Нарвы, Ладоги, Красной Горки. Полеты производись довольно редко, поскольку имевшиеся в составе отряда три самолета («Ньюпор» 10 и пара «Фридрихсхафенов») часто находились в небоеспособном состоянии. Летом же финские самолеты перешли к более решительным действиям. 14 июня финский самолет появляется над Кронштадтом и разбросал обращение командующего британскими силами в Финляндии к командованию Балтфлота. 22 июня два финских самолета бомбят Кронштадт и возвращающиеся русские корабли. В корабли не попали, в Кронштадте вызвали пожар нефтяного хранилища.

В конце июня III отряд из Койвисто ненадолго переброшен в Салми, на Олонецкий фронт, но в начале июля вновь возвращен в Койвисто. 7 июля пара финских самолетов вела разведку в районе Майнила, Александровская и Дибуны, на станцию Дибуны сбросили бомбы. Одно попадание в полотно ж/д и два в станцию. В начале июля финские экипажи получили приказ разбомбить оружейный завод в Сестрорецке. 10 июля два финских самолета бомбили завод и ж/д станцию в Белоострове. 8 августа один из «Фридрисхафенов» разбился в Койвисто, экипаж погиб, а 31 августа второй «Фридрихсхафен» поломали при взлете из Сантахамины.

В сентябре под Петроградом разгорелись упорные бои Красной Армии с войсками генерала Юденича, в которых финская авиация приняла хоть и мизерное, но все же участие. 18 сентября из Утти в Перкъярви были переброшены четыре свежекупленных разведчика «Бреге» из состава сформированного в начале июля II воздушного отряда, причем трое из восьми членов экипажей были гражданами Франции. Самолеты могли нести под крыльями по восемь 12,5 кг бомб. 12 октября авиаотряд вылетел для разведки и бомбардировки позиций красных. В качестве запасной цели был указан Комендантский аэродром. Однако, первый же боевой вылет «Бреге» закончился полнейшим провалом. Уже на взлете из-за отказа двигателя один самолет разбился, еще два (с французскими летчиками) вернулись после того, как попали под обстрел зенитной артиллерии у границы. Оставшийся самолет капитана Г. Холмквиста, командира отряда, сфотографировал позиции белых и красных, облетел вокруг Петрограда и сфотографировал район порта, после чего отбомбился по Комендантскому аэродрому и вернулся на базу. В конце октября, в связи с поражением Юденича, отряд вернули обратно в Утти. Финские самолеты принимали так же незначительное участие в т.н. «Олонецком освободительном походе» финских отрядов добровольцев.

К 1920-му году финская авиация обзавелась своим собственным личным составом, «натасканным» под руководством немцев, французов и русских, организационная структура более-менее устоялась. К началу 1920-го года в её составе был воздушный батальон со штабом в Сантахамине и три воздушных отряда в Сортавале, Утти и Койвисто соответственно. Налет финской авиации рос из года в год. Если в 1919-м он составил в общей сложности 537 часов, то в 1920-м уже 895, а в 1921-м - 1603. Улучшение качества материальной части и общего уровня летной подготовки сказалось на уменьшении аварийности. Если в 1919 году одна катастрофа приходилась на 179 часов налета, то в 1921-м уже на 801 час.

Осенью 1920-го финские авиаторы попытались взять новую высоту в прямом и переносном смысле. Еще летом 1919-го табачный фабрикант А.К. Кристидес пожертвовал финским ВВС 185 тысяч финских марок. После долгих раздумий, деньги были использованы на покупку еще двух «Савой» S.9. Одна такая машина, как уже говорилось, была куплена в ноябре 1919-го, однако служба её оказалась недолгой - уже 18 мая самолет тяжело повредили при посадке в Сантахамине и спустя пару дней списан. За новой партией «Савой» отправилась небольшая финская делегация, в том числе первый финский авиатор В. Миккола. К сентябрю 1920-го обе «Савойи» были готовы и 9 сентября финские пилоты подняли свои машины в воздух с озера Лаго Мажжоре. Вместе с двумя финскими летчиками и одним механиком вылетел и один итальянский механик. Финские летчики планировали не много, ни мало перевалить на своих летающих лодках через Альпы - занятие для того времени более чем не тривиальное. Через три с половиной часа одна из «Савой» рухнула в Женевское озеро. Вторая пропала бесследно. Самолет нашли в горах только 11 октября. Первый финский пилот погиб пытаясь поставить свой первый авиационный рекорд. В своем последнем полете он смог достичь высоты 4400 метров. 9 сентября с тех пор считается днем памяти погибших финских авиаторов.

Оригинал взят у slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1918-1920 гг.

Предлагаю небольшой экскурс в историю финских ВВС. Пока рассмотрим период 1918-20 годов, т.е. рождение финской авиации, а дальше - как пойдет. Вообще в планах догнать это дело до 1939-го, т.е. до начала "зимней войны". В основе статьи главным образом материалы из вот этой книги, а так же информация, надерганная мною "с бору по сосенке" из интернета. Фотки все оттуда же, т.е. из "тырнета". На полноту и всеобемленность не претендую, но общее представление дать должно.

2 июня 1879 года в столице Швеции Стокгольме в семье графа Карла Густава фон Розена родился очередной сын, которого назвали Эрик. Семья фон Розенов была очень богата, в связи с чем Эрик получил блестящее образование, в процессе которого очень увлекся этнографией. Уже в 1901 году он отправился в свою первую большую этнографическую экспедицию в Южную Америку, а десять лет спустя организовал и свою собственную, на сей раз в Африку, гоняясь за неизученными племенами в Конго, Уганде, Родезии и германских восточноафриканских колониях. Еще будучи школьником, Эрик на камнях в Готланде увидел изображение символа удачи древних викингов - свастику - и решил сделать это изображение своим собственным символом удачи. Отъезжая в Южную Америку в 1901 году он распорядился вырезать изображение свастики на своем багаже, и с тех пор удача редко отворачивалась от графа. К началу первой мировой войны Э. фон Розен уже был известным ученым-этнографом, меценатом, исследователем. Кипучая энергия шведского графа не давала ему спокойно почивать на лаврах, и он с радостью бросался в новые приключения. Фон Розен был искателем приключений в самом полном смысле этого слова.

Эрик фон Розен, 1919 год

Обретение независимости Финляндией в самом конце 1917-го года фон Розен, как и многие другие шведы, приветствовал с восторгом. В Швеции немедленно было создано общество «Друзья Финляндии», начавшее сбор средств для помощи новоиспеченному государству, а в разгоревшейся вскоре в Финляндии гражданской войне большая часть шведского общества приняло сторону «белых». Фон Розен, в данном случае, не был исключением. В феврале 1918-го года он на собственные средства приобрел двухместный самолет-разведчик «Моран-Солнье» L парасоль, производившийся в Швеции под обозначением «Тулин» тип D. На нижней части крыльев самолета по распоряжению графа было нанесено изображение неизменной синей свастики.

6 марта 1918 года на аэродроме в шведском городке Умео Эрик фон Розен занял место в кабине наблюдателя своего самолета, а за штурвалом находился лейтенант шведской армии Нильс Киндберг. Самолет поднялся в воздух и взял курс на городок Вааса - неофициальную столицу «белой» Финляндии, где благополучно и совершил посадку после более чем часового перелета через Ботнический залив. Любопытно, что поскольку шведское правительство не давало разрешения на этот перелет, летчик позже был оштрафован на 100 шведских крон. В Ваасе фон Розен передал самолет в дар командованию финской «белой» армии. Синяя свастика фон Розена с тех пор наносилась на все финские военные самолеты вплоть до 1945-го года. Так началась история ВВС Финляндии…

"Thulin" type D

Конечно же, «Тулин» фон Розена был не первым самолетом, появившимся в Финляндии. Еще в 1914-15 годах в Великом Княжестве Финляндском была построена сеть морских авиастанций, охвативших все юго-западное побережье, от Котки до Мянтюлуото, где были размещены гидросамолеты 2-й авиабригады Балтийского флота. Сначала это были «Фарманы» HF.16, в 1916-м их сменили «Фарманы» MF.11, а с 1917 года устаревшие французские машины начали заменять на отечественные летающие лодки конструкции Д.П. Григоровича М-5, М-9 и М-15, а так же гидросамолеты М-16. К моменту обретения независимости Финляндией, 2-я авиабригада включала 4-й и 5-й авиационные дивизионы со штабами на Аландах и в Турку соответственно, и отдельную авиастанцию Херманни в районе Хельсинки. Всего бригада располагала примерно двумя десятками самолетов.

Летающая лодка М-9

В Финляндии своих собственных национальных частей не было с 1901 года, когда на Великое Княжество был распространен закон о всеобщей воинской повинности, действующий в Российской Империи. Финны ответили на такое «невиданное притеснение и ущемление национальных прав» массовым саботажем призыва. Неявка призывников достигала 60%. В результате ужасные российские «посягатели на национальные права» просто… отменили в Финляндии призыв, заменив его денежной компенсацией в российский бюджет. В русской армии финские граждане (в основном офицеры - выпускники кадетского корпуса в Хамине) служили исключительно на добровольных началах.

Именно таким добровольцем был поступивший на службу в русскую армию в 1915 году молодой унтер-офицер Вяйно Миккола. Весной 1916-го Миккола окончил авиашколу в Баку и был зачислен в авиацию Балтийского флота, где вскоре приступил к разведывательным полетам над Финским заливом. К сентябрю 1917-го Миккола дослужился до начальника авиастанции в Лапвике на полуострове Ханко. Еще один финский офицер Валфрид Нюкянен вступил в русскую армию в 1914-м и успел поучаствовать в боях под Ригой, после чего его перевели в авиацию. В начале 1917-го Валфрид закончил авиационную школу в Севастополе и даже успел поучаствовать в воздушных боях в Галиции. Таким образом, эти двое стали первыми финскими авиаторами, поскольку других умевших летать граждан Финляндии к декабрю 1917-го в наличие не наблюдались. Кроме Нюкянена и Микколы еще один финн служил в русской авиации. Это был Арви Паюнен, выучившийся на наблюдателя, но пилотировать самолеты не умевший.

Миккола к моменту обретения независимости находился в Финляндии и немедленно был назначен пилотом при финском правительстве. Однако вскоре в Хельсинки началась революция, которую Миккола не принял. Он пытался перелететь к «белым» 5 февраля, но его самолет не взлетел из-за проблем с двигателем. В конце концов, 5 марта Миккола был арестован красными и освобожден только в апреле занявшими Хельсинки германскими войсками. А вот судьба второго финского пилота сложилась куда трагичнее. Нюкянен вернулся в Финляндию в январе 1918-го и немедленно вступил в армию «белых». Финский пилот, вероятно, очень хотел быть полезным именно в своем профессиональном качестве, поскольку решился на весьма отчаянный шаг - перейти линию фронта и постараться угнать к белым какой-нибудь самолет. Однако предприятие потерпело полный крах. Нюкянена предали, и 4 февраля он был убит «красными». Лишь Арви Паюнен смог вступить в ряды авиации «белых» и поучаствовать в боевой работе финской авиации в качестве летчика-наблюдателя. Наконец, нельзя не упомянуть еще одного гражданина Финляндии, Берти Мартенссон, который в 1916-17 годах прошел обучение на летчика в Германии. Но он во время войны в Финляндию не вернулся, занимаясь закупками самолетов для финской авиации в Германии.

Таким образом, ни «красным», ни «белым» рассчитывать на собственные кадры для формирования своих авиационных подразделений не приходилось, и отсутствие собственно самолетов в начале гражданской войны было куда меньшей проблемой, нежели отсутствие подготовленных летных кадров. В результате обеим сторонам приходилось надеяться на то, что «заграница нам поможет». Первыми помощи дождались «красные». 24 февраля 1918 года в Финляндию из-под Петрограда были перегнаны пять самолетов «Ньюпор» 10 и «Ньюпор» 21, которые были разделены на две группы и приняли участие в боях в районе Тампере и на Карельском перешейке. Летали на самолетах русские летчики, но уже в марте на базе авиастанции в Херманни была организована летная школа для подготовки местных кадров. Летали «Ньюпоры» мало, т.к. постоянно ломались, потому о каком-то заметном участии в войне авиации «красных» говорить не приходится. А в апреле на фронте разразилась катастрофа, и авиация «красных» вскоре прекратила существование. Русские летчики эвакуировались, предварительно уничтожив свои самолеты. «Белые» из состава авиации «красных» в марте-апреле смогли захватить один «Ньюпор» 10 и один «Ньюпор» 21, которые позже вошли в состав финской авиации. Всего в Финляндии в составе авиации «красных» действовало в общей сложности 6-7 специально перегнанных туда «Ньюпоров», самолеты 2-й авиабригады Балтфлота в боевых действиях участия фактически не принимали.

"Ньюпоры" 10 и 21 авиации "красных" на аэродроме Найстенлахти под Тампере, март 1918 года.

«Белые» сделали ставку на летчиков-добровольцев, прежде всего из Швеции. Однако в первое время среди прибывших на помощь «белым» шведских добровольцев нашлось всего четыре пилота и один наблюдатель, которые имели за плечами военную летную подготовку. Лишь позже эту проблему удалось более-менее решить за счет дополнительного притока добровольцев. Всего в финской гражданской войне успели поучаствовать 16 летчиков (правда профессиональными военными летчиками были только пять из них), два наблюдателя, 11 механиков и 29 человек техперсонала из Швеции, 6 русских пилотов и один летчик-наблюдатель, один пилот и один летнаб из Дании. Собственно финнов в финской авиации в этот период числилось 28 человек - четыре пилота (с учетом Микколы и Мартенссона), шесть летнабов, два инженера и 16 техников.

С самолетами же дела обстояли куда лучше. Упоминавшиеся выше «Друзья Финляндии» к концу февраля на собранные средства приобрели для Финляндии сразу четыре самолета-разведчика - еще один «Тулин» тип D, а так же один SW 20 «Альбатрос» и два N.A.B. тип 9. Последние три являлись шведским «клоном» одного и того же немецкого биплана «Альбатрос» B.II, только произведенными на разных заводах. Всего же в Швеции «Альбатрос» B.II и его модификации строились на шести авиационных фабриках! Интересно, что именно SW 20 должен был стать первым финским самолетом, т.к. он стартовал из Швеции еще 24 февраля, но в пути попал в буран и вынужденно сел в Пиетарсаари из-за отказа двигателя. В конце концов, самолет привезли к месту назначения по железной дороге, но произошло это уже после того, как фон Розен торжественно вручил свой «Тулин» финской армии. В начале марта финны заказали еще пару шведских версий на тему «Альбатроса» B.II - N.A.B. тип 12 и тип 17. Тип 17 прибыл в апреле, а тип 12 был разбит при перегонке в Финляндию летом 1918-го. Еще одну шведскую модификацию «Альбатроса» B.II - «Тулин» LA, финской армии подарил шведский магнат Г. Свенссон весной 1918-го. Эту машину использовали в основном в учебных целях, пока не разбили при вынужденной посадке в феврале 1919-го…

SW 20 "Albatros" I-го авиаотряда на аэродроме Вехмайнен под Тампере, конец марта-начала апреля 1918-го

Благодаря помощи шведов 15 марта 1918-го на аэродроме Колхо (юго-западнее Ювяскюля) было сформировано первое финское авиационное подразделение - I авиаотряд (Lento-osasto). А еще 10 марта был назначен первый командир Авиационного корпуса финской армии, как о 1928-го года назывались ВВС Финляндии. Им стал шведский лейтенант-артиллерист (в Финляндии он получил чин капитана) Аллан Хюгерт, прилетевший в Финляндию в качестве пассажира на SW 20. Почему выбор пал именно на него - абсолютно непонятно. Впрочем, «рулил» финской авиацией Хюгерт недолго и уже 17 апреля был заменен на немецкого летчика-истребителя капитана Карла Зебера.

Карл Зебер

18 марта I авиаотряд совершил свой первый боевой вылет, когда один из «Альбатросов» совершил двухчасовой разведывательный полет в район Тампере. Пилотировал самолет шведский летчик лейтенант Карлссон, а в качестве наблюдателя летал датчанин капитан кавалерии Рантзау. Отряд принял участие в сражении за Тампере, ведя разведку и разбрасывая листовки. Только 12 апреля отряд впервые предпринял бомбардировочный налет на железную дорогу южнее Лемпяяля. Действовавшая под Тампере пара «Ньюпоров» «красных» авиации «белых» хлопот не доставляла, чего не скажешь про качество техники и подготовку собственных пилотов. Первую потерю отряд понес 13 апреля, когда SW 20 был разбит в районе Тампере из-за ошибки пилота. Несостоявшийся первый самолет финских ВВС получил сомнительную честь стать первой же их потерей. Впрочем, «самолет №1» пережил его всего на три дня. 16 апреля во время очередного вылета крыло подаренного фон Розеном «Тулина» переломилось пополам, и неуправляемый аэроплан рухнул на землю. По злой иронии судьбы, гибель первого самолета финских ВВС повлекла за собой и первые человеческие жертвы в ВВС Финляндии. В обломках погиб экипаж в составе шведского летчика Карла Вестмана и финского механика Сигурда Нюланда.

Конечно же, содержать свою авиацию исключительно на пожертвования шведских «Друзей Финляндии» командование финской белой армии не собиралось. Уже в феврале финское правительство обратилось к своим новым «друзьям» - Германии - и приобрело у неё девять современных боевых самолетов - три сухопутных разведчика (два D.F.W. C.V и один «Румплер» С.VIII), один гидросамолет «Румплер» 6В, два гидросамолета «Фридрихсхафен» FF 33Е и пару FF 49C, а так же и истребитель «Альбатрос». Эти машины были направлены в Ваасу морским путем, куда начали поступать с конца марта (последние из них прибыли уже летом). Новые германские самолеты позволили 26 марта сформировать II авиаотряд для действий в районе Карельского перешейка. Спешно собранные два D.F.W. C.V к 10 апреля были перевезены на аэродром в районе Антреа, но неожиданно выяснилось, что наличные шведские летчики просто не готовы к полетам на машинах, двигатели которых имели невероятную по мерках захолустной шведкой авиации мощность в 200 лошадиных сил. Чтобы было понятно, двухместный шведский N.A.B. тип 9 при взлетном весе 1200 кг имел двигатель мощностью 110 лошадиных сил и максимальную скорость в 100 км/ч, тогда как С.V весил 1430 кг и разгонялся до 155 км/ч.

D.F.W. C.V немецкой авиации

Деятельность отряда зашла в тупик, не успев начаться, но тут помощь пришла с самой неожиданной стороны. Сначала 10 апреля возле Антреа на реку Вуокси села летающая лодка М-9, пилотируемая русским летчиком лейтенантом Шабловичем, перелетевшим к «белым» финнам из Ораниенбаума. «Девятку» шведский летчик разбил уже на следующий день при неудачном приводнении, зато в тот же день в Антреа сели сразу четыре русских самолета, два двухместных разведчика «Ньюпор» 10 и два истребителя «Ньюпор» 17, летчики которых, пилоты морской авиации, предпочли дезертировать к финнам. К боевой работе «Ньюпоры» приступили уже 13 апреля и в тот же день одна из «десяток» была разбита при посадке. Среди русских пилотов было два брата, Олег и Игорь Зайцевские, которые у финнов получили псевдонимы Отто и Эрик Ильмаринены. Любопытно, что между русскими и шведскими летчиками группы вскоре начались конфликты, вызванные недоверием шведов к русским. В частности, шведы категорически отказывались разрешать русским летать на C.V. Большинство вылетов русские летчики выполняли с наблюдателями-финнами или датчанами (в частности, с И. Зайцевским летал А. Паюнен).

Русские перебежчики Михаил и Людмила Сафоновы (Вуоренхеймо) на фоне "Ньюпора" 10 из II-го авиаотряда.

Истребитель "Ньюпор" 17 II-го авиаотряда в Антреа, весна 1918 года.

Справедливости ради надо заметить, что наиболее деятельными участниками финской гражданской войны с точки зрения авиации были, все же, немецкие самолеты. Высадившиеся в Финляндии в начале апреля германские войска имели в своем составе и авиационные подразделения, которые совместно с самолетами 8-й германской армии в Эстонии выполнили над Финляндией 70 полетов, в основном на разведку. Германская авиация находилась в Финляндии вплоть до конца первой мировой войны, а германские офицеры сыграли самую непосредственную и решающую роль в становлении финских ВВС. Уже в начале апреля немцы совместно с финнами приступили к «приватизации» самолетов, некогда принадлежавших 2-й авиабригаде Балтийского флота. Перегонять самолеты в Россию, по сути, было некому, а в суматохе эвакуации в большинстве случаев самолеты просто побросали в абсолютно исправном состоянии. Только при эвакуации авиастанции в Турку морские самолеты были сожжены. Немцам русские самолеты были без надобности, а вот финская авиация получила весьма существенную подпитку. На бывших русских базах было захвачено в общей сложности 16 гидросамолетов и 15 летающих лодок разных конструкций. Из этого числа в состав финской авиации были переданы восемь летающих лодок М-9, одна М-5 и две М-15, а так же восемь гидросамолетов М-16, почему-то получивших название «зимний «фарман». Все эти устаревшие машины широко использовались для обучения и большинство из них списали уже в 1919 году, вместе с уцелевшими старыми шведскими интерпретациями «Альбатросов», «Ньюпорами» 10 и прочим откровенным старьем, из-за ветхости уже неспособным летать. Лишь М-16 продолжали служить до 1921-22 года в учебных подразделениях, последний из них был списан после аварии в 1923-м.

Летающие лодки М-5 и М-15. На заднем плане "Ньюпор" 17, "Румплеры" C.VIII и 6В, а так же "Фридрихсхафен" FF 49C. Февраль 1919 года.

После приведения в порядок трофейных самолетов, захваченных у «красных» и у Балтийского флота, а так же завершения поставок закупленных в Германии аэропланов, капитан Зебер смог вплотную заняться реорганизацией финской авиации. К лету 1918 в её составе числился 31 самолет четырнадцати (!) разных типов, в том числе 20 гидропланов. Учитывая морскую специализацию большей части авиапарка Финляндии, Зебер считал необходимым в первую очередь развивать именно морскую авиацию, несмотря на то, что по большому счету кроме немецких «Фридрихсхафенов» и «Румплеров», современных морских самолетов у финнов можно сказать, что и не было.

Существующую сеть морских и сухопутных авиастанций к концу года расширили за счет строительства новых в Утти, Койвисто, Лаппеенранте, Сортавале и Турку. Первая сухопутная авиастанция была основана в Лаппеенранте 7 мая. Именно в Лаппеенранту 10-11 мая были переброшены самолеты I и II авиаотрядов вместе с экипажами. Командиром базы был назначен немецкий обер-лейтенант К. фон Бюлов-Боткамп, а инструкторами выступили главным образом русские летчики. Лаппеенранта в первое время стала «кузницей кадров» для финских ВВС, где русскими и немцами было начато интенсивное обучение собственно финских летчиков. Однако уже в середине июня самолеты и курсанты из Лаппеенранты были распределены на другие авиабазы. Часть из них отправилась в Турку, где была сосредоточена большая часть финской современной морской авиации, другая - в Утти, где решено было обучать летчиков сухопутной авиации. Фон Бюлов был переведен в Турку, но погиб в катастрофе на «Фридрихсхафене» в августе того же года, после чего большую часть курсантов перевели в Утти. Но поскольку «кузница» по меркам растущих финских ВВС была явно маловата, процесс обучения решено было перенести также и в Германию, куда в августе отправились 56 финских курсантов, в т.ч. 18 летчиков, 17 наблюдателей, 19 механиков и шесть других специалистов. Немецкие школы должны были готовить экипажи исключительно для морских самолетов, в Утти готовили в основном «сухопутчиков».

В конце сентябре 1918-го началась реорганизация собственно финской авиации. Бывшая авиашкола в Турку была переименована в V авиаотряд. В составе отряда было пять М-9 и один FF 33S, но «на ходу» на 1 октября был только один М-9. Авиабаза в районе Хельсинки была перенесена из Херманни в новую базу на острове Сантахамина, там располагался II авиаотряд, переименованный в конце сентября в авиационный батальон (Lentopataljoona). В батальоне на вооружении имелось три М-9, один М-15 и два «Фридрихсхафена». В Сортавале базировался I авиаотряд, на вооружении которого по состоянию на 1 октября был всего один FF 49C. Командиром отряда с июня был освобожденный из плена В. Миккола.

Friedrichshaffen FF 49C I-го авиаотряда в Сортавале.

В Утти располагался III авиаотряд, вобравший все сухопутные самолеты Финляндии. Здесь было по паре C.V, N.A.B. тип 9, «Ньюпоров» 10 и 17, а так же по одному N.A.B. тип 17, «Румплер» C.VIII, «Спад» S.VII, «Тулин» тип D, и «Тулин» LA. Фактически, самым массовым сухопутным самолетом по-прежнему был все тот же «Альбатрос» B.II в шведском исполнении. В Койвисто был сформирован IV авиаотряд. А потом «случилось страшное»…

В начале ноября в Киле и Вильгельмсхафене на кораблях немецкого ВМФ вспыхнуло восстание, быстро распространившееся на всю Германию. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола и 10 ноября бежал в Голландию. За революцией немедленно последовало и без того назревающее военное поражение Германии в первой мировой войне. В этой связи интерес немцев к Финляндии резко снизился. Немецкие офицеры уезжали из страны, оставляя вакантными свои прежние должности. Немцы командовали не только собственно финскими ВВС, но и почти всеми авиаотрядами. Теперь же у финнов образовался вакуум. Своих хоть каких-нибудь авиационных командиров в наличии не имелось, за исключением А. Паюнена. Ушел с поста командующего ВВС и капитан Зебер, тем не менее, успевший на прощанье сделать для финской авиации еще одно доброе дело. 26 ноября у немецких революционных матросов в Таллине были приобретены несколько гидросамолетов - «Фридрихсхафен» FF 33, двухмоторный FF 41A, FF 49B, парf FF 49С, а так же «Румплер» 6В.

Новым командующим ВВС 14 декабря назначили финского подполковника Торстена Аминоффа,

но он оказался настолько некомпетентным, что менее чем через месяц его поменяли на другого подполковника - кавалериста Сикстуса Хьелммана. Последний до своего назначения командующим авиацией вообще ни разу ни одного самолета не видел! Понятно, что без «внешнего руководства» новый «командующий» имел мало шансов сделать что-то полезное для ВВС. Но возникшие у ВВС сложности были только частью связанных с падением Германии проблем молодой Финляндии, причем совсем маленькой. Финское руководство, весь 1918-й год демонстративно делавшее ставку на Германию и находившееся с ней в более чем дружеских отношениях, неожиданно для себя оказалось в очень щекотливой ситуации. Еще в мае оно поспешило объявить состояние войны с Советской Россией, а финские отряды вторглись в Беломорскую Карелию еще марте. Одно дело было «гнуть пальцы» и объявлять войну своему пусть и раздираемому гражданской войной, но огромному соседу, имея за спиной мощную Германию, и совсем другое - остаться с ним один на один. Призрак «красной Финляндии» вновь отчетливо замаячил перед финским правительством. Нужно было срочно искать нового покровителя.

«Новых друзей» финское руководство нашло довольно быстро в лице стран Антанты. В мае 1919-го в Финском заливе появились британские военные корабли, вместе с ними прибыли 30 боевых самолетов, разместившиеся в Финляндии. Ну а финской авиацией занялись французы. В апреле группа французских военных экспертов побывала в Финляндии и настоятельно рекомендовала финнам пересмотреть свое отношение к сухопутной авиации и сделать ставку именно на неё. Финны, конечно, немного поупирались, поскольку в стране уже построили довольно развитую сеть гидроавиастанций, а вот с полноценными сухопутными аэродромами были проблемки. В результате точка зрения французских экспертов одержала убедительную победу (кто бы сомневался!). Финны согласились приобрести у французов сразу пару десятков многоцелевых самолетов «Бреге» XIV А2. Нет, понять французов, конечно, можно. После войны у них осталась огромное количество ненужных теперь военных самолетов, в основной своей массе сухопутных, судьба которых в перспективе была одна - свалка. Почему бы не «отбить» хотя бы небольшую часть своих расходов на войну за счет бывшего германского сателлита? С другой стороны, финская авиация действительно нуждалась в приведении к единому стандарту и избавлении от кучи разномастных самолетов, многие из которых уже доживали свой век.

"Бреге" XIV A2 (фото 1927 года)

Чтобы финские гидроаэродромы не простаивали без дела (хотя они и так не простаивали, благодаря усилиям Зебера), французы вместе с первой партией «бреге» продали финнам еще и дюжину летающих лодок «Джорж-Леви» G.L. 40 HB2. Собственно единственным достоинством этих машин была их относительная новизна на фоне имевшихся у финнов М-9, в остальном же G.L. 40 пламенной любви у финских пилотов не снискал, заслужив не слишком приятное прозвище «летающий гроб».

George Levy G.L. 40 HB2. Сортавала, 1921

«Застолбив» сухопутную и морскую авиацию, французы уже в следующем году продали финнам партию из дюжины устаревших учебно-тренировочных бипланов «Кодрон» G.3, представлявшие собой нагромождение расчалок и стоек, сгруппированных вокруг небольшой гондолы для экипажа и по своему внешнему виду вызывавшие настойчивые ассоциации с первыми творениями братьев Райт. Еще шесть таких машин финны позже построили позже сами, а один подарила финским ВВС частная компания. Уже в 1923-24 годах на замену G.3 финское правительство приобрело три десятка более современных «Кодронов» С.60 и три поплавковых «Кодрона» С.59. Впрочем, на поплавки прекрасно переставлялись и С.60, и «Бреге», и G.3, поэтому французские машины были в некоторой степени универсальными.

Учебные самолеты Coudron G.3 (вверху) и С.60 (внизу)

Финны, надо отдать им должное, в этот период пытались делать вид, что для их ВВС в качестве поставщика существует не только Франция. В 1919-м году финский представитель в Германии Мартенссон (затем он станет начальником штаба ВВС) еще успел приобрести для финских ВВС два немецких разведчика «Альбатрос» C.III и три истребителя «Фоккер» D.VII. Но французы быстро убедили финское руководство сделать ставку именно на их авиатехнику, после чего всякое финансирование для приобретения аэропланов в Германии было свернуто.

Финский Fokker D.VII в полете. 2 ноября 1923 года

В марте 1919 года едва устоявшуюся организационную систему финской авиации вновь перетрясли. Авиационный батальон был переименован в воздушный батальон (Ilmailupataljoona) с вливанием в него III и V авиаотрядов. I авиаотряд стал I воздушным отрядом (Ilmailuosasto), а IV авиаотряд почему-то так и остался авиаотрядом, хотя и сменил номер на III.

Начиная с весны 1919-го года, финская авиация начала полеты в поддержку действий британских экспедиционных сил. Летал базировавшийся в Койвисто III авиаотряд, ведя разведку над советской территорией в районе Петрограда, Нарвы, Ладоги, Красной Горки. Полеты производись довольно редко, поскольку имевшиеся в составе отряда три самолета («Ньюпор» 10 и пара «Фридрихсхафенов») часто находились в небоеспособном состоянии. Летом же финские самолеты перешли к более решительным действиям. 14 июня финский самолет появляется над Кронштадтом и разбросал обращение командующего британскими силами в Финляндии к командованию Балтфлота. 22 июня два финских самолета бомбят Кронштадт и возвращающиеся русские корабли. В корабли не попали, в Кронштадте вызвали пожар нефтяного хранилища.

В конце июня III отряд из Койвисто ненадолго переброшен в Салми, на Олонецкий фронт, но в начале июля вновь возвращен в Койвисто. 7 июля пара финских самолетов вела разведку в районе Майнила, Александровская и Дибуны, на станцию Дибуны сбросили бомбы. Одно попадание в полотно ж/д и два в станцию. В начале июля финские экипажи получили приказ разбомбить оружейный завод в Сестрорецке. 10 июля два финских самолета бомбили завод и ж/д станцию в Белоострове. 8 августа один из «Фридрисхафенов» разбился в Койвисто, экипаж погиб, а 31 августа второй «Фридрихсхафен» поломали при взлете из Сантахамины.

В сентябре под Петроградом разгорелись упорные бои Красной Армии с войсками генерала Юденича, в которых финская авиация приняла хоть и мизерное, но все же участие. 18 сентября из Утти в Перкъярви были переброшены четыре свежекупленных разведчика «Бреге» из состава сформированного в начале июля II воздушного отряда, причем трое из восьми членов экипажей были гражданами Франции. Самолеты могли нести под крыльями по восемь 12,5 кг бомб. 12 октября авиаотряд вылетел для разведки и бомбардировки позиций красных. В качестве запасной цели был указан Комендантский аэродром. Однако, первый же боевой вылет «Бреге» закончился полнейшим провалом. Уже на взлете из-за отказа двигателя один самолет разбился, еще два (с французскими летчиками) вернулись после того, как попали под обстрел зенитной артиллерии у границы. Оставшийся самолет капитана Г. Холмквиста, командира отряда, сфотографировал позиции белых и красных, облетел вокруг Петрограда и сфотографировал район порта, после чего отбомбился по Комендантскому аэродрому и вернулся на базу. В конце октября, в связи с поражением Юденича, отряд вернули обратно в Утти. Финские самолеты принимали так же незначительное участие в т.н. «Олонецком освободительном походе» финских отрядов добровольцев.

К 1920-му году финская авиация обзавелась своим собственным личным составом, «натасканным» под руководством немцев, французов и русских, организационная структура более-менее устоялась. К началу 1920-го года в её составе был воздушный батальон со штабом в Сантахамине и три воздушных отряда в Сортавале, Утти и Койвисто соответственно. Налет финской авиации рос из года в год. Если в 1919-м он составил в общей сложности 537 часов, то в 1920-м уже 895, а в 1921-м - 1603. Улучшение качества материальной части и общего уровня летной подготовки сказалось на уменьшении аварийности. Если в 1919 году одна катастрофа приходилась на 179 часов налета, то в 1921-м уже на 801 час.

Осенью 1920-го финские авиаторы попытались взять новую высоту в прямом и переносном смысле. Еще летом 1919-го табачный фабрикант А.К. Кристидес пожертвовал финским ВВС 185 тысяч финских марок. После долгих раздумий, деньги были использованы на покупку еще двух «Савой» S.9. Одна такая машина, как уже говорилось, была куплена в ноябре 1919-го, однако служба её оказалась недолгой - уже 18 мая самолет тяжело повредили при посадке в Сантахамине и спустя пару дней списан. За новой партией «Савой» отправилась небольшая финская делегация, в том числе первый финский авиатор В. Миккола. К сентябрю 1920-го обе «Савойи» были готовы и 9 сентября финские пилоты подняли свои машины в воздух с озера Лаго Мажжоре. Вместе с двумя финскими летчиками и одним механиком вылетел и один итальянский механик. Финские летчики планировали не много, ни мало перевалить на своих летающих лодках через Альпы - занятие для того времени более чем не тривиальное. Через три с половиной часа одна из «Савой» рухнула в Женевское озеро. Вторая пропала бесследно. Самолет нашли в горах только 11 октября. Первый финский пилот погиб пытаясь поставить свой первый авиационный рекорд. В своем последнем полете он смог достичь высоты 4400 метров. 9 сентября с тех пор считается днем памяти погибших финских авиаторов.