«Мария, русская душою…» (часть I)

Для dolorka

С Днем Рождения!

6 августа 1819 года, в Павловске родился второй ребенок Великого князя Николая Павловича и Великой княгини Александры Федоровны.

Первая дочь великокняжеской четы была названа Марией, скорее всего, в честь бабушки - императрицы Марии Федоровны.

Александра Федоровна писала в своих воспоминаниях: «рождение маленькой Мэри было встречено ее отцом не с особенной радостью; он ожидал сына; впоследствии он часто упрекал себя за это и, конечно, горячо полюбил дочь».

Портрет Александра и Марии - детей Николая I. Дж. Доу, 1821 г.:

Детство Великой княжны проходило в большой, дружной семье, рядом с любящими родителями: «Наряду с очень строгим воспитанием, с другой стороны, нам предоставляли много свободы. Папа требовал строгого послушания, но разрешал нам удовольствия, свойственные нашему детскому возрасту, которые сам же любил украшать какими-нибудь неожиданными сюрпризами. Без шляп и перчаток мы имели право гулять по всей территории нашего Летнего дворца в Петергофе, где мы играли на своих детских площадках, прыгали через веревку, лазили по веревочным лестницам трапеций или же прыгали через заборы. Мэри, самая предприимчивая из нашей компании, придумывала постоянно новые игры... По воскресеньям мы обедали на Сашиной молочной ферме со всеми нашими друзьями, гофмейстерами и гувернантками, за длинным столом до тридцати приборов. После обеда мы бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Какое чудесное развлечение!»*

Портрет императрицы Александры Федоровны и великой княжны Марии Николаевны на берегу. П. Соколов 1820-е гг.:

Образование всех Великих княжен проходило по программе Смольного института.

Мария Николаевна обладала блестящими способностями, но отличалась сложным характером, к тому же выбор ее воспитательницы был крайне неудачным. Статс-дама Ю.А. Баранова «очень добрая, очень боязливая, в частной жизни обремененная заботами о большой семье, на службе, кроме воспитания Мэри, еще и ответственная за расходы и раздачу пожертвований, не умела следить за порядком в классной. Каждую минуту открывалась дверь для гостя или лакея, приносившего какую-либо весть, и Мэри пользовалась этим нарушением, чтобы сейчас же вместо работы предаться каким-нибудь играм. Этому недостатку строгости и дисциплины можно, вероятно, приписать то обстоятельство, что Мэри и позднее не имела определенного чувства долга. Мадам Барановой не хватало чуткости, чтобы вести ее. Она только выходила из себя, держала длинные речи, которые Мэри в большинстве случаев прерывала каким-нибудь замечанием. Слишком хорошенькая, слишком остроумная, чтобы вызывать неудовольствие своих учителей, она могла бы, если б с ней правильно обращались, преодолеть все препятствия и быстро наверстать потерянное. Сесиль Фредерикс (фрейлина и близкая подруга императрицы Александры Федоровны - [Ростислава]) часто говорила ей: “Мэри, что могло бы из Вас получиться, если бы Вы только хотели!”»*

И все же именно Мария Николаевна была любимицей В.А. Жуковского, руководившего воспитанием и образованием царских детей.

Портрет Великой княжны Марии Николаевны. П.Ф. Соколов, 1820-е гг.

В 1828 году состоялось первое путешествие Великой княжны по России. Вскоре после начала русско-турецкой войны, император выехал к войскам на юг. Императрица, чтобы быть ближе к мужу, отправилась в Одессу вместе с девятилетней Марией.

Портрет великого князя Александра Николаевича и великой княжны Марии Николаевны. А.П.Брюллов, начало 1830-х г.

Шесть лет спустя, Мария Николаевна в первый раз отправилась за границу: вместе с матерью-императрицей она навещала прусских родственников. 1834 год ознаменовал новый этап в жизни Великой княжны - детство сменилось юностью: «В Берлине с ней обращались как со взрослой ввиду того, что там принцессы в пятнадцать лет, после конфирмации, переходят из рук воспитательниц в руки придворных дам. Она похорошела, бабочка выпорхнула из кокона. Ее сходство с Папа сказывалось теперь особенно, профиль к профилю она казалась его миниатюрой. И она стала его любимицей, веселая, жизнерадостная, обаятельная в своей любезности. Очень естественная, она не выносила никакой позы и никакого насилия. Ее ярко выраженная своеобразность позволяла ей всюду пренебрегать этикетом, но делала она это с такой женской обаятельностью, что ей все прощалось. Переменчивая в своих чувствах, жесткая, но сейчас же могущая стать необыкновенно мягкой, безрассудно следуя порыву, она могла флиртовать до потери сознания и доставляла своим поведением часто страх и заботы Мама. Сама еще молодая, она радовалась успеху дочери, испытывая в то же время страх перед будущностью Мэри, которая объявила, что никогда не покинет Отечества. За кого же она выйдет замуж?»*

Великая княжна Мария Николаевна. Гравюра В. Вейса.

Действительно, решение Марии Николаевны было более чем необычным. Браки императорских детей (как сыновей, так и дочерей) являлись прежде всего средством укрепления дружественных отношений между Россией и Европой (особенно Германией).

В этом же году, Россию посетила сестра Николая I - наследная принцесса Оранская Анна Павловна с мужем и старшим сыном. Семнадцатилетний принц Вильгельм влюбился в Великую княжну Марию (несмотря на близкое родство, этот брак был бы вполне подходящим), но совершенно ей не понравился, поскольку был, по выражению Ольги Николаевны, «настоящий остолоп».

Осенью 1837 года, в Вознесенске, на больших кавалерийских маневрах, восемнадцатилетняя Мария познакомилась с двадцатилетним герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Великая княжна произвела на Максимилиана неизгладимое впечатление: «С первого же взгляда Мэри его поразила. И он понравился ей, так как он был очень красивый мальчик. Но главным образом ей льстило то впечатление, которое она произвела на него, и мысль о том, что он может стать ее мужем, сейчас же пришла ей в голову. Согласится ли он остаться с ней в России?»*

Юного принца вполне можно было понять, Мария Николаевна «вызывала восхищение как у молодых, так и у старых. Ее красота была совершенно особого рода, она соединяла в себе две вещи: строгость классического лица и необычайную мимику; лоб, нос и рот были симметричны, плечи и грудь прекрасно развиты, талия так тонка, что ее мог обвить обруч ее греческой прически».*

Портрет Великой княжны Марии Николаевны. К.П. Брюллов, 1837 г.

Хотя знакомство было довольно кратким, Максимилиан получил разрешение писать Великой княжне.

(Во время этого визита герцог Максимилиан побывал в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде. Причиной такого внимания к скромной обители стал случай, произошедший с отцом Максимилиана, Евгением Богарнэ, во время войны 1812 года: принц с отрядом в 20 тысяч солдат расположился в Саввином монастыре. Солдаты собирались грабить обитель. И вдруг принц Евгений увидел во сне: в комнату вошел благообразный старец в черной длинной иноческой одежде. Явление было так ясно, что принц прекрасно запомнил изможденные черты лица и грозный взгляд старца, сказавшего: «Не вели расхищать монастырь, особенно уносить что-либо из церкви. Если послушаешь меня, Господь возвратит тебя в отечество твое здравым».

Утром же принц велел солдатам своим очистить обитель, а сам пошел в собор и там по иконе святого Саввы узнал старца, который являлся ему ночью. Он с благоговением поклонился мощам преподобного и записал этот случай в свою книжку. Двери собора он опечатал и поставил к ним стражу из тридцати человек. Принц Евгений благополучно вернулся во Францию, тогда как многие из генералов Наполеона погибли в походе).

Год спустя, Мария и Максимилиан встретились вновь в Баварии, где императрица Александра Федоровна проходила курс лечения.

Однако, более подходящей партией для Марии считали кронпринца Баварского, тоже Максимилиана. Но, как оказалось, сам кронпринц Баварский так не считал: ему очень понравилась Великая княжна Ольга, за которой он стал крайне настойчиво ухаживать и питал самые серьезные намерения, но получил отказ.

Портрет Великих княжен Ольги и Марии. К.-Т. фон Нефф, 1838 г.:

(Кстати, Максимилиан Лейхтенбергский и Максимилиан Баварский были двоюродными братьями).

Герцог Лейхтенбергский очень понравился императору Николаю, «и он надеялся, что Макс будет тем мужем, который последует за Мэри в Россию. Макс же, не видевший Мэри со своего посещения России и никогда не забывавший ее, был в восторге».*

И все-таки, будущий брак Марии и Максимилиана считали отчасти мезальянсом: главным образом, из-за происхождения жениха: отец Максимилиана Евгений Богарнэ, был пасынком Наполеона (сыном его первой жены Жозефины) и не принадлежал к какому-либо правящему дому.

Несколько улучшало положение то обстоятельство, что по линии матери - Амалии Августы, Максимилиан был внуком короля Баварии Максимилиана I.

(Впрочем, королем Максимилиан I стал при помощи все того же Наполеона, а до этого носил титул курфюрста Баварского.

Так что по тогдашним монархическим меркам, это был явный мезальянс, несмотря на то, что другие представители семейства Лейхтенбергов заключили весьма достойные союзы.

Старший брат Максимилиана - герцог Август, стал принцем-консортом Португалии, женившись на королеве Марии II да Глориа, но, к сожалению, очень рано умер; а браки сестер Максимилиана смело можно назвать блестящими - Жозефина стала королевой Швеции и Норвегии, Евгения - принцессой Гогенцоллен-Гехинген, Амалия - императрицей Бразилии, Теоделинда - графиней Вюртембергской, герцогиней фон Урах).

Неодобрительное отношение к этому браку возникло, прежде всего, в доме Романовых: Цесаревич Александр «не видел ничего хорошего в этом и писал о своих сомнениях из Италии...

Даже одна из теток (Мария Павловна, Великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенах - [Ростислава]) разделяла его заботу о том, что Великая княжна, остававшаяся со своим мужем в России, может только повредить благодаря своему влиянию на то или иное».*

Неприязнь родственников заставила императорскую семью повременить с официальным оглашением помолвки, и дождаться приезда Максимилиана в Санкт-Петербург, чтобы принять окончательное решение.

Герцог Лейхтенбергский прибыл в Россию в октябре 1838 года.

Император Николай поставил будущему зятю только одно условие - «поступить в русскую армию, а также крестить и воспитывать детей в православной вере. Они, а также он сам становились членами Императорской Фамилии и имели те же права и титулы».*

Однако, и здесь возникли сложности. Вот что писал император, 18 октября 1838 года, старшему сыну, путешествовавшему по Европе: «Мать Макса не может привыкнуть к мысли, что сын должен у нас обрусеть, боится его лишиться. Без сего первого условия вещь не состоится, и я не отступлю. Мама этим очень встревожена. Такие условия возбуждают много нападок, которые сношу, имея убеждением, что упрочиваю счастье Мери, не роняя ни чести, ни польз наших...».

Действительно, брак Великой княжны не вызывал одобрения не только у родственников, но и при дворе: «Когда я думаю, что это будет первая свадьба в императорском семействе, что ангела красоты и добродетели, любимую дочь императора хотят выдать за сына частного лица, отпрыска не слишком знатного рода, возвысившегося исключительно благодаря узурпации, моя национальная гордость страдает, и я тщетно пытаюсь найти оправдания этому выбору».**

В народе также «не одобряли брак русской царевны с лицом, напоминающим России о ее бедствиях в 1812 г., и брак сей почитали ниже достоинства нашего царствующего дома».***

И все же, несмотря на все трудности, 23 октября «последовал сговор Мери с герцогом Лейхтенбергским! Молодые так поладили, что нет более причины откладывать объявление. Мы благословили их. Я объявил ему, что отныне он почитает себя членом нашего семейства и потому русским душой и телом. Он дал мне обет. Все радуются нашей радости. Может быть, и высшего желали для дочери Русского императора...».****

Мария Николаевна, в свою очередь, не могла не известить о грядущих переменах своей жизни любимого наставника Жуковского, жившего в то время за границей: «Да, Василий Андреевич, мой старый друг, друг с колыбели, не кажется ли Вам странным, что маленькая Мэри, упрямая, ленивая Мэри, так часто Вас сердившая, скоро пойдет под венец?.. О поздравляйте меня от души. Вы не поверите, как я счастлива! Неужели идеал моего воображения - вечно оставаться в матушке России, в бесценной Родине, сделался явным?»

Обручение Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским состоялось 4 декабря 1838 года.

По совершении духовного обряда, высокообрученные изволили приносить благодарение Их Императорским Величествам, а за ними и все Высочайшие особы подходили и приносили свои поздравления.

После того чужестранные министры, обоего пола знатные особы, гвардии штаб- и обер-офицеры и прочих полков штаб-офицеры приносили поздравление Ее Императорскому Высочеству в присутствии обрученного жениха.

Во весь сей день при церквах был колокольный звон, а крепость и город ввечеру иллюминованы.

На следующий день, 5-го декабря, обнародован был Высочайший манифест: «Божьей милостью мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верным подданным: Призвав благословение Всевышнего, и с согласия вселюбезнейшей Супруги нашей, Государыни Императрицы Александры Федоровны, соизволили мы на брак любезной дочери нашей, Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским дать согласие, и в 4-й день сего месяца обручили их по обряду православной нашей греко-российской церкви.

Мы удовлетворены, что все верные наши подданные, приемля участие в сем радостном для родительского сердца нашего события, прольют мольбы их ко Всевышнему, да благодатью своей приосенить новообрученных.

Дан в Санкт-Петербурге, в 4 день декабря, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать восьмое, царствования же нашего четырнадцатое».

Портрет Великой княжны Марии Николаевны. П.-Л. Греведон, 1839 г.

Портрет герцога Максимилиана Лейхтенбергского, ок. 1840 г.

Большое спасибо sananahead.

Конечно же, Николай не нарушил традиции, сложившейся при русском дворе: царской дочери - царское приданое, которое «было выставлено в трех залах Зимнего дворца: целые батареи фарфора, стекла, серебра, столовое белье, словом, все, что нужно для стола, в одном зале; в другом - серебряные и золотые принадлежности туалета, белье, шубы, кружева, платья, и в третьем зале - русские костюмы, в количестве двенадцати, и между ними - подвенечное платье, воскресный туалет, так же как и парадные платья со всеми к ним полагающимися драгоценностями, которые были выставлены в стеклянных шкафах: ожерелья из сапфиров и изумрудов, драгоценности из бирюзы и рубинов».*

Помимо этого, император сделал любимой дочери весьма значительный подарок - загородную усадьбу Сергиевка, расположенную в Старом Петергофе, у границы с Ораниенбаумом.

Дворец усадьбы Сергиевка.

И все же, помимо радостей, жениха и невесту поджидали и огорчения.

Крайнее недовольство подобным браком, менее чем за два месяца до венчания, выразила прусская королевская фамилия - родственники императрицы Александры Федоровны - в мае 1839 года Николай I писал жене: «Подлая берлинская свора во главе с моим шурином Карлом без умолку позорят бедную Мари и кричат о мезальянсе и скандальности подобного брака».

Но любовь преодолела все преграды: торжественное бракосочетание герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Великой княжны Марии Николаевны состоялось 2 июля 1839 года.

«Венчание по греческому обряду продолжительно и величественно. Пышность религиозной церемонии лишь подчеркнула роскошество церемоний придворных.

Стены и потолки церкви, одежды священников и служек - все сверкало золотом и драгоценными каменьями; люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга. Картина не уступает самым фантастическим описаниям “Тысячи и одной ночи”; при виде ее вспоминаешь поэму о Лалла Рук или сказку о волшебной лампе Алладина...

Дворцовая церковь невелика по размерам; в ее стенах собрались посланцы всех государей Европы и, пожалуй, даже Азии; подле них стояли несколько чужестранцев, которым, было дозволено присутствовать при церемонии вместе с дипломатическим корпусом, супруги послов и, наконец, видные придворные сановники... Места перед алтарем, предназначенные для членов императорской фамилии, были пока свободны..

Никогда прежде не случалось мне видеть зрелища столь же великолепного и торжественного, что и появление императора в этой сверкающей золотом церкви. Он вошел в сопровождении императрицы; двор следовал за ними; взгляды всех присутствовавших обратились вначале на высочайшую чету, а затем на прочих членов императорской фамилии, среди которых молодожены затмили всех. Брак по любви между обитателями богатых палат, облаченными в роскошные одежды, - большая редкость, и это, по всеобщему убеждению, придавало грядущему событию особый интерес.

Невеста дышит изяществом и чистотой; у нее белокурые волосы и голубые глаза; лицо ее сияет блеском юности и обличает острый ум и чистое сердце.

Герцог Лейхтенбергский - высокий, сильный, хорошо сложенный молодой человек; черты его лица вполне заурядны; глаза красивы, а рот чересчур велик, да к тому же неправильной формы; герцог строен, но в осанке его нет благородства; ему удается скрыть природный недостаток изящества с помощью мундира, который очень идет ему, но делает его больше похожим на статного младшего лейтенанта, нежели на принца.

…все опустились на колени и последним - император; венчание окончилось, молодые стали мужем и женой, все поднялись с колен, и в этот миг священники вместе с хором затянули Те Deum, а на улице раздались артиллерийские залпы, возвестившие всему городу о завершении церемонии.

За венчанием по греческому обряду должна была последовать вторая, католическая церемония в нарочно отведенной для этого зале дворца. Затем молодоженов и всю императорскую фамилию ждал обед…».*****

Максимилиан Лейхтенбергский с В.Кн. Марией Николаевной.

Через два дня после свадьбы, 4 июля, герцог Максимилиан, указом императора был пожалован титулом «Его Императорское Высочество», назначен Свиты Его Императорского Величества генерал-майором и шефом 11-го Киевского гусарского полка.

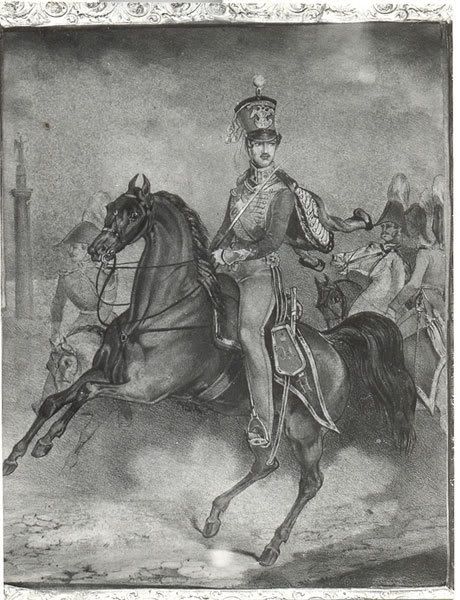

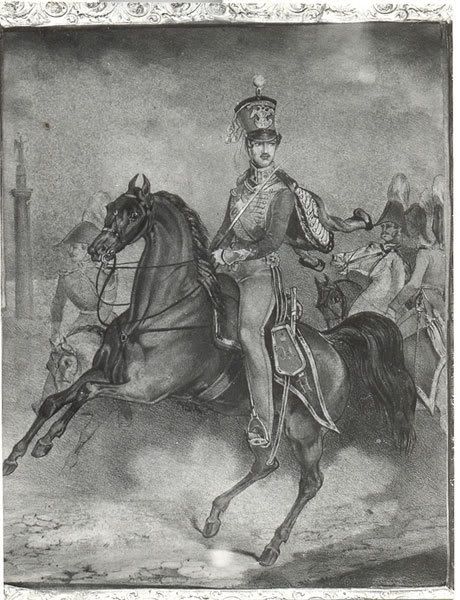

Портрет герцога Максимилиана Лейхтенбергского в мундире 11-го Киевского гусарского полка.

Большое спасибо sarmata

В этом же году, под руководством архитектора А. Штакеншнейдера, было начато строительство собственной резиденции для молодоженов.

Великолепный образец стиля эклектик, ставший еще одной жемчужиной Петербурга, был завершен в 1845 году и назван Мариинским: «Внутренность дворца отделана с необыкновенным вкусом и роскошью. Внутри дворца есть зимний сад, роскошно освещаемый во время балов; большой летний сад выходит на Вознесенский проспект, от которого отделен высокой стеной».

Мариинский дворец.

Вскоре после свадьбы, молодые супруги отправились в Баварию, к родственникам Максимилиана.

В августе 1840 года, на курорте Тегернзее Марии Николаевне был представлен Ф.И. Тютчев. Поэт был пленен Великой княгиней: «Мария Николаевна поистине очаровательна. Нельзя иметь более изысканный облик и вдобавок быть столь любезной и естественной. И потому она с первого взгляда пользуется общим успехом. Не говоря о свекрови, которая от нее без ума, вся королевская семья - король, старая королева - приняли ее с большой любовью и, глядя на них всех вместе, можно подумать, что она всю свою жизнь провела среди них»; и посвятил ей стихотворение:

Живым сочувствием привета

С недостижимой высоты,

О, не смущай, молю, поэта!

Не искушай его мечты!

Всю жизнь в толпе людей затерян,

Порой доступен их страстям,

Поэт, я знаю, суеверен,

Но редко служит он властям.

Перед кумирами земными

Проходит он, главу склонив,

Или стоит он перед ними

Смущен и гордо-боязлив...

Но если вдруг живое слово

С их уст, сорвавшись, упадет,

И сквозь величия земного

Вся прелесть женщины блеснет,

И человеческим сознаньем

Их всемогущей красоты

Вдруг озарятся, как сияньем,

Изящно-дивные черты, -

О, как в нем сердце пламенеет!

Как он восторжен, умилен!

Пускай любить он не умеет -

Боготворить умеет он!

Портрет Великой княгини Марии Николаевны. Неизвестный художник, ок. 1840 г.

Портрет Великой княгини Марии Николаевны. К. Робертсон, 1841 г.

Однако, несмотря на взаимную любовь, в жизни супругов все было отнюдь не просто, особенно для Максимилиана: «С каким восторгом приехал он в Россию! И тем не менее ему постоянно давали чувствовать, что он иностранец, его обременяли второстепенными постами или неприятными обязанностями.

Можно себе представить, что испытывал Макс, выросший в Германии на свободе в своих Альпах, попав в страну с совершенно иными обычаями и нравами и оказавшись среди людей, думавших и говоривших по-другому, чем он, а к тому же суровый климат вредил его здоровью».*

И все же, семейная жизнь Марии и Максимилиана, по крайней мере вначале, была счастливой: один за другим появлялись дети - три девочки и четыре мальчика.

Родители серьезно и продуманно заботились об их воспитании, растили в сердечной, но и в типично романовской спартанской атмосфере: «Во всякую погоду выезжали в открытом экипаже, карета разрешалась лишь в случае сильной простуды.

Комнаты, в особенности спальня, были холодные (10-12 градусов). Спали всегда на походных кроватях, летом на тюфяках, набитых сеном, и покрывались лишь одним пикейным одеялом».******

Столь же ответственно супруги относились и к образованию детей: для их обучения приглашали лучших преподавателей, профессоров Университета, учитывая при этом интересы и склонности каждого ребенка.

Мария Николаевна «была идеальной матерью, нежная, исполненная заботы и очень ловкая. Она не только сумела добиться от своих детей послушания - они любили ее и уважали, и ее авторитет все увеличивался с годами. Ее дети были для нее также оплотом и защитой от всех жизненных разочарований».*

Портрет великой княгини Марии Николаевны с детьми. К. Робертсон, 1851 г.:

Помимо домашних забот, Мария Николаевна вела активную общественную деятельность.

Еще до замужества, с 1835 года, она стала действительным членом Патриотического общества, устраивала заседания его совета в своих апартаментах в Зимнем дворце. Общество учредило воскресные школы, где обучали девочек различным профессиям. Затем в ведение великой княгини перешел Патриотический институт благородных девиц.

Портрет Великой княгини Марии Николаевны. В. Гау, 1844 г.

А после переезда семьи в Мариинский дворец в столице появился новый центр великосветской жизни. Здесь часто бывали члены августейшей фамилии; приемы, балы, маскарады, концерты, спектакли в Мариинском посещала вся петербургская знать. Герцог Лейхтенбергский любил находиться в обществе ученых, Мария Николаевна окружила себя деятелями искусства. Ее приглашения постоянно получали писатели Петр Вяземский, Василий Жуковский, Владимир Одоевский, ректор Университета Петр Плетнев, архитектор Андрей Штакеншнейдер, художники, актеры, певцы, музыканты, композиторы.

Все посетители Мариинского дворца единодушно восхищались его хозяевами: «Герцог Лейхтенбергский был не только одним из красивейших мужчин в Европе, но также одним из просвещенных и образованнейших принцев. …мне не приходилось встретить человека с таким обширным и тонким чутьем всего благородного и прекрасного. Супруга герцога Лейхтенбергского, великая княжна Мария Николаевна была красоты замечательной. Она более всех детей походила лицом на своего царственного родителя Николая Павловича. Одаренная умом замечательным и необыкновенно тонким пониманием в живописи и скульптуре, она много содействовала процветанию родного искусства.

В ее роскошном дворце строгий этикет соблюдался только во время балов и официальных приемов; в остальное же время великая княгиня являлась скорее радушной хозяйкой, остроумной и благосклонной, в среде лиц, наиболее ей приближенных, а также талантливых артистов, всегда имевших к ней доступ и находивших в ней просвещенную покровительницу».*******

Действительно, такая яркая, незаурядная личность, какой являлась Великая княгиня, не могла не вызывать пристальное внимание и интерес у современников: «Это была, несомненно, богатая и щедро одаренная натура, соединявшая с поразительной красотой, тонкий ум, приветливый характер и превосходное сердце, но ей недоставало возвышенных идеалов, духовных и умственных интересов…

Ум великой княгини был живой и веселый, она умела вести беседу и явно старалась напускной простотой и фамильярностью заставить своих собеседников чувствовать себя свободно»;********

«Она ярко переживала все, ею виденное, и была чужда всякому предубеждению. Очень скорая в своих решениях и очень целеустремленная, она добивалась своего какой угодно ценой и рассыпала при этом фейерверк взглядов, улыбок и слов...

…она была хорошим товарищем и верной подругой, и ее вера в дружбу никогда не ослабевала, несмотря на некоторые разочарования. Ни один из просителей никогда не уходил от нее без ответа, но те, кто знал ее, больше просили услуг, чем совета».*

Портреты Великой княгини Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, 1846 г.:

Т. Нефф.

Ф.-П. Сакко.

(Продолжение следует…)

* - О.Н. Романова «Сон юности»;

** - С. П. Свечина;

*** - Отчет Третьего Отделения за 1839 год;

**** - письмо Николая I цесаревичу Александру;

***** - А. де Кюстин;

****** - Н.М. Лейхтенбергский;

******* - В. С. Соллогуб;

******** - А.Ф. Тютчева.

С Днем Рождения!

6 августа 1819 года, в Павловске родился второй ребенок Великого князя Николая Павловича и Великой княгини Александры Федоровны.

Первая дочь великокняжеской четы была названа Марией, скорее всего, в честь бабушки - императрицы Марии Федоровны.

Александра Федоровна писала в своих воспоминаниях: «рождение маленькой Мэри было встречено ее отцом не с особенной радостью; он ожидал сына; впоследствии он часто упрекал себя за это и, конечно, горячо полюбил дочь».

Портрет Александра и Марии - детей Николая I. Дж. Доу, 1821 г.:

Детство Великой княжны проходило в большой, дружной семье, рядом с любящими родителями: «Наряду с очень строгим воспитанием, с другой стороны, нам предоставляли много свободы. Папа требовал строгого послушания, но разрешал нам удовольствия, свойственные нашему детскому возрасту, которые сам же любил украшать какими-нибудь неожиданными сюрпризами. Без шляп и перчаток мы имели право гулять по всей территории нашего Летнего дворца в Петергофе, где мы играли на своих детских площадках, прыгали через веревку, лазили по веревочным лестницам трапеций или же прыгали через заборы. Мэри, самая предприимчивая из нашей компании, придумывала постоянно новые игры... По воскресеньям мы обедали на Сашиной молочной ферме со всеми нашими друзьями, гофмейстерами и гувернантками, за длинным столом до тридцати приборов. После обеда мы бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Какое чудесное развлечение!»*

Портрет императрицы Александры Федоровны и великой княжны Марии Николаевны на берегу. П. Соколов 1820-е гг.:

Образование всех Великих княжен проходило по программе Смольного института.

Мария Николаевна обладала блестящими способностями, но отличалась сложным характером, к тому же выбор ее воспитательницы был крайне неудачным. Статс-дама Ю.А. Баранова «очень добрая, очень боязливая, в частной жизни обремененная заботами о большой семье, на службе, кроме воспитания Мэри, еще и ответственная за расходы и раздачу пожертвований, не умела следить за порядком в классной. Каждую минуту открывалась дверь для гостя или лакея, приносившего какую-либо весть, и Мэри пользовалась этим нарушением, чтобы сейчас же вместо работы предаться каким-нибудь играм. Этому недостатку строгости и дисциплины можно, вероятно, приписать то обстоятельство, что Мэри и позднее не имела определенного чувства долга. Мадам Барановой не хватало чуткости, чтобы вести ее. Она только выходила из себя, держала длинные речи, которые Мэри в большинстве случаев прерывала каким-нибудь замечанием. Слишком хорошенькая, слишком остроумная, чтобы вызывать неудовольствие своих учителей, она могла бы, если б с ней правильно обращались, преодолеть все препятствия и быстро наверстать потерянное. Сесиль Фредерикс (фрейлина и близкая подруга императрицы Александры Федоровны - [Ростислава]) часто говорила ей: “Мэри, что могло бы из Вас получиться, если бы Вы только хотели!”»*

И все же именно Мария Николаевна была любимицей В.А. Жуковского, руководившего воспитанием и образованием царских детей.

Портрет Великой княжны Марии Николаевны. П.Ф. Соколов, 1820-е гг.

В 1828 году состоялось первое путешествие Великой княжны по России. Вскоре после начала русско-турецкой войны, император выехал к войскам на юг. Императрица, чтобы быть ближе к мужу, отправилась в Одессу вместе с девятилетней Марией.

Портрет великого князя Александра Николаевича и великой княжны Марии Николаевны. А.П.Брюллов, начало 1830-х г.

Шесть лет спустя, Мария Николаевна в первый раз отправилась за границу: вместе с матерью-императрицей она навещала прусских родственников. 1834 год ознаменовал новый этап в жизни Великой княжны - детство сменилось юностью: «В Берлине с ней обращались как со взрослой ввиду того, что там принцессы в пятнадцать лет, после конфирмации, переходят из рук воспитательниц в руки придворных дам. Она похорошела, бабочка выпорхнула из кокона. Ее сходство с Папа сказывалось теперь особенно, профиль к профилю она казалась его миниатюрой. И она стала его любимицей, веселая, жизнерадостная, обаятельная в своей любезности. Очень естественная, она не выносила никакой позы и никакого насилия. Ее ярко выраженная своеобразность позволяла ей всюду пренебрегать этикетом, но делала она это с такой женской обаятельностью, что ей все прощалось. Переменчивая в своих чувствах, жесткая, но сейчас же могущая стать необыкновенно мягкой, безрассудно следуя порыву, она могла флиртовать до потери сознания и доставляла своим поведением часто страх и заботы Мама. Сама еще молодая, она радовалась успеху дочери, испытывая в то же время страх перед будущностью Мэри, которая объявила, что никогда не покинет Отечества. За кого же она выйдет замуж?»*

Великая княжна Мария Николаевна. Гравюра В. Вейса.

Действительно, решение Марии Николаевны было более чем необычным. Браки императорских детей (как сыновей, так и дочерей) являлись прежде всего средством укрепления дружественных отношений между Россией и Европой (особенно Германией).

В этом же году, Россию посетила сестра Николая I - наследная принцесса Оранская Анна Павловна с мужем и старшим сыном. Семнадцатилетний принц Вильгельм влюбился в Великую княжну Марию (несмотря на близкое родство, этот брак был бы вполне подходящим), но совершенно ей не понравился, поскольку был, по выражению Ольги Николаевны, «настоящий остолоп».

Осенью 1837 года, в Вознесенске, на больших кавалерийских маневрах, восемнадцатилетняя Мария познакомилась с двадцатилетним герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Великая княжна произвела на Максимилиана неизгладимое впечатление: «С первого же взгляда Мэри его поразила. И он понравился ей, так как он был очень красивый мальчик. Но главным образом ей льстило то впечатление, которое она произвела на него, и мысль о том, что он может стать ее мужем, сейчас же пришла ей в голову. Согласится ли он остаться с ней в России?»*

Юного принца вполне можно было понять, Мария Николаевна «вызывала восхищение как у молодых, так и у старых. Ее красота была совершенно особого рода, она соединяла в себе две вещи: строгость классического лица и необычайную мимику; лоб, нос и рот были симметричны, плечи и грудь прекрасно развиты, талия так тонка, что ее мог обвить обруч ее греческой прически».*

Портрет Великой княжны Марии Николаевны. К.П. Брюллов, 1837 г.

Хотя знакомство было довольно кратким, Максимилиан получил разрешение писать Великой княжне.

(Во время этого визита герцог Максимилиан побывал в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде. Причиной такого внимания к скромной обители стал случай, произошедший с отцом Максимилиана, Евгением Богарнэ, во время войны 1812 года: принц с отрядом в 20 тысяч солдат расположился в Саввином монастыре. Солдаты собирались грабить обитель. И вдруг принц Евгений увидел во сне: в комнату вошел благообразный старец в черной длинной иноческой одежде. Явление было так ясно, что принц прекрасно запомнил изможденные черты лица и грозный взгляд старца, сказавшего: «Не вели расхищать монастырь, особенно уносить что-либо из церкви. Если послушаешь меня, Господь возвратит тебя в отечество твое здравым».

Утром же принц велел солдатам своим очистить обитель, а сам пошел в собор и там по иконе святого Саввы узнал старца, который являлся ему ночью. Он с благоговением поклонился мощам преподобного и записал этот случай в свою книжку. Двери собора он опечатал и поставил к ним стражу из тридцати человек. Принц Евгений благополучно вернулся во Францию, тогда как многие из генералов Наполеона погибли в походе).

Год спустя, Мария и Максимилиан встретились вновь в Баварии, где императрица Александра Федоровна проходила курс лечения.

Однако, более подходящей партией для Марии считали кронпринца Баварского, тоже Максимилиана. Но, как оказалось, сам кронпринц Баварский так не считал: ему очень понравилась Великая княжна Ольга, за которой он стал крайне настойчиво ухаживать и питал самые серьезные намерения, но получил отказ.

Портрет Великих княжен Ольги и Марии. К.-Т. фон Нефф, 1838 г.:

(Кстати, Максимилиан Лейхтенбергский и Максимилиан Баварский были двоюродными братьями).

Герцог Лейхтенбергский очень понравился императору Николаю, «и он надеялся, что Макс будет тем мужем, который последует за Мэри в Россию. Макс же, не видевший Мэри со своего посещения России и никогда не забывавший ее, был в восторге».*

И все-таки, будущий брак Марии и Максимилиана считали отчасти мезальянсом: главным образом, из-за происхождения жениха: отец Максимилиана Евгений Богарнэ, был пасынком Наполеона (сыном его первой жены Жозефины) и не принадлежал к какому-либо правящему дому.

Несколько улучшало положение то обстоятельство, что по линии матери - Амалии Августы, Максимилиан был внуком короля Баварии Максимилиана I.

(Впрочем, королем Максимилиан I стал при помощи все того же Наполеона, а до этого носил титул курфюрста Баварского.

Так что по тогдашним монархическим меркам, это был явный мезальянс, несмотря на то, что другие представители семейства Лейхтенбергов заключили весьма достойные союзы.

Старший брат Максимилиана - герцог Август, стал принцем-консортом Португалии, женившись на королеве Марии II да Глориа, но, к сожалению, очень рано умер; а браки сестер Максимилиана смело можно назвать блестящими - Жозефина стала королевой Швеции и Норвегии, Евгения - принцессой Гогенцоллен-Гехинген, Амалия - императрицей Бразилии, Теоделинда - графиней Вюртембергской, герцогиней фон Урах).

Неодобрительное отношение к этому браку возникло, прежде всего, в доме Романовых: Цесаревич Александр «не видел ничего хорошего в этом и писал о своих сомнениях из Италии...

Даже одна из теток (Мария Павловна, Великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенах - [Ростислава]) разделяла его заботу о том, что Великая княжна, остававшаяся со своим мужем в России, может только повредить благодаря своему влиянию на то или иное».*

Неприязнь родственников заставила императорскую семью повременить с официальным оглашением помолвки, и дождаться приезда Максимилиана в Санкт-Петербург, чтобы принять окончательное решение.

Герцог Лейхтенбергский прибыл в Россию в октябре 1838 года.

Император Николай поставил будущему зятю только одно условие - «поступить в русскую армию, а также крестить и воспитывать детей в православной вере. Они, а также он сам становились членами Императорской Фамилии и имели те же права и титулы».*

Однако, и здесь возникли сложности. Вот что писал император, 18 октября 1838 года, старшему сыну, путешествовавшему по Европе: «Мать Макса не может привыкнуть к мысли, что сын должен у нас обрусеть, боится его лишиться. Без сего первого условия вещь не состоится, и я не отступлю. Мама этим очень встревожена. Такие условия возбуждают много нападок, которые сношу, имея убеждением, что упрочиваю счастье Мери, не роняя ни чести, ни польз наших...».

Действительно, брак Великой княжны не вызывал одобрения не только у родственников, но и при дворе: «Когда я думаю, что это будет первая свадьба в императорском семействе, что ангела красоты и добродетели, любимую дочь императора хотят выдать за сына частного лица, отпрыска не слишком знатного рода, возвысившегося исключительно благодаря узурпации, моя национальная гордость страдает, и я тщетно пытаюсь найти оправдания этому выбору».**

В народе также «не одобряли брак русской царевны с лицом, напоминающим России о ее бедствиях в 1812 г., и брак сей почитали ниже достоинства нашего царствующего дома».***

И все же, несмотря на все трудности, 23 октября «последовал сговор Мери с герцогом Лейхтенбергским! Молодые так поладили, что нет более причины откладывать объявление. Мы благословили их. Я объявил ему, что отныне он почитает себя членом нашего семейства и потому русским душой и телом. Он дал мне обет. Все радуются нашей радости. Может быть, и высшего желали для дочери Русского императора...».****

Мария Николаевна, в свою очередь, не могла не известить о грядущих переменах своей жизни любимого наставника Жуковского, жившего в то время за границей: «Да, Василий Андреевич, мой старый друг, друг с колыбели, не кажется ли Вам странным, что маленькая Мэри, упрямая, ленивая Мэри, так часто Вас сердившая, скоро пойдет под венец?.. О поздравляйте меня от души. Вы не поверите, как я счастлива! Неужели идеал моего воображения - вечно оставаться в матушке России, в бесценной Родине, сделался явным?»

Обручение Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским состоялось 4 декабря 1838 года.

По совершении духовного обряда, высокообрученные изволили приносить благодарение Их Императорским Величествам, а за ними и все Высочайшие особы подходили и приносили свои поздравления.

После того чужестранные министры, обоего пола знатные особы, гвардии штаб- и обер-офицеры и прочих полков штаб-офицеры приносили поздравление Ее Императорскому Высочеству в присутствии обрученного жениха.

Во весь сей день при церквах был колокольный звон, а крепость и город ввечеру иллюминованы.

На следующий день, 5-го декабря, обнародован был Высочайший манифест: «Божьей милостью мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верным подданным: Призвав благословение Всевышнего, и с согласия вселюбезнейшей Супруги нашей, Государыни Императрицы Александры Федоровны, соизволили мы на брак любезной дочери нашей, Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским дать согласие, и в 4-й день сего месяца обручили их по обряду православной нашей греко-российской церкви.

Мы удовлетворены, что все верные наши подданные, приемля участие в сем радостном для родительского сердца нашего события, прольют мольбы их ко Всевышнему, да благодатью своей приосенить новообрученных.

Дан в Санкт-Петербурге, в 4 день декабря, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать восьмое, царствования же нашего четырнадцатое».

Портрет Великой княжны Марии Николаевны. П.-Л. Греведон, 1839 г.

Портрет герцога Максимилиана Лейхтенбергского, ок. 1840 г.

Большое спасибо sananahead.

Конечно же, Николай не нарушил традиции, сложившейся при русском дворе: царской дочери - царское приданое, которое «было выставлено в трех залах Зимнего дворца: целые батареи фарфора, стекла, серебра, столовое белье, словом, все, что нужно для стола, в одном зале; в другом - серебряные и золотые принадлежности туалета, белье, шубы, кружева, платья, и в третьем зале - русские костюмы, в количестве двенадцати, и между ними - подвенечное платье, воскресный туалет, так же как и парадные платья со всеми к ним полагающимися драгоценностями, которые были выставлены в стеклянных шкафах: ожерелья из сапфиров и изумрудов, драгоценности из бирюзы и рубинов».*

Помимо этого, император сделал любимой дочери весьма значительный подарок - загородную усадьбу Сергиевка, расположенную в Старом Петергофе, у границы с Ораниенбаумом.

Дворец усадьбы Сергиевка.

И все же, помимо радостей, жениха и невесту поджидали и огорчения.

Крайнее недовольство подобным браком, менее чем за два месяца до венчания, выразила прусская королевская фамилия - родственники императрицы Александры Федоровны - в мае 1839 года Николай I писал жене: «Подлая берлинская свора во главе с моим шурином Карлом без умолку позорят бедную Мари и кричат о мезальянсе и скандальности подобного брака».

Но любовь преодолела все преграды: торжественное бракосочетание герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Великой княжны Марии Николаевны состоялось 2 июля 1839 года.

«Венчание по греческому обряду продолжительно и величественно. Пышность религиозной церемонии лишь подчеркнула роскошество церемоний придворных.

Стены и потолки церкви, одежды священников и служек - все сверкало золотом и драгоценными каменьями; люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга. Картина не уступает самым фантастическим описаниям “Тысячи и одной ночи”; при виде ее вспоминаешь поэму о Лалла Рук или сказку о волшебной лампе Алладина...

Дворцовая церковь невелика по размерам; в ее стенах собрались посланцы всех государей Европы и, пожалуй, даже Азии; подле них стояли несколько чужестранцев, которым, было дозволено присутствовать при церемонии вместе с дипломатическим корпусом, супруги послов и, наконец, видные придворные сановники... Места перед алтарем, предназначенные для членов императорской фамилии, были пока свободны..

Никогда прежде не случалось мне видеть зрелища столь же великолепного и торжественного, что и появление императора в этой сверкающей золотом церкви. Он вошел в сопровождении императрицы; двор следовал за ними; взгляды всех присутствовавших обратились вначале на высочайшую чету, а затем на прочих членов императорской фамилии, среди которых молодожены затмили всех. Брак по любви между обитателями богатых палат, облаченными в роскошные одежды, - большая редкость, и это, по всеобщему убеждению, придавало грядущему событию особый интерес.

Невеста дышит изяществом и чистотой; у нее белокурые волосы и голубые глаза; лицо ее сияет блеском юности и обличает острый ум и чистое сердце.

Герцог Лейхтенбергский - высокий, сильный, хорошо сложенный молодой человек; черты его лица вполне заурядны; глаза красивы, а рот чересчур велик, да к тому же неправильной формы; герцог строен, но в осанке его нет благородства; ему удается скрыть природный недостаток изящества с помощью мундира, который очень идет ему, но делает его больше похожим на статного младшего лейтенанта, нежели на принца.

…все опустились на колени и последним - император; венчание окончилось, молодые стали мужем и женой, все поднялись с колен, и в этот миг священники вместе с хором затянули Те Deum, а на улице раздались артиллерийские залпы, возвестившие всему городу о завершении церемонии.

За венчанием по греческому обряду должна была последовать вторая, католическая церемония в нарочно отведенной для этого зале дворца. Затем молодоженов и всю императорскую фамилию ждал обед…».*****

Максимилиан Лейхтенбергский с В.Кн. Марией Николаевной.

Через два дня после свадьбы, 4 июля, герцог Максимилиан, указом императора был пожалован титулом «Его Императорское Высочество», назначен Свиты Его Императорского Величества генерал-майором и шефом 11-го Киевского гусарского полка.

Портрет герцога Максимилиана Лейхтенбергского в мундире 11-го Киевского гусарского полка.

Большое спасибо sarmata

В этом же году, под руководством архитектора А. Штакеншнейдера, было начато строительство собственной резиденции для молодоженов.

Великолепный образец стиля эклектик, ставший еще одной жемчужиной Петербурга, был завершен в 1845 году и назван Мариинским: «Внутренность дворца отделана с необыкновенным вкусом и роскошью. Внутри дворца есть зимний сад, роскошно освещаемый во время балов; большой летний сад выходит на Вознесенский проспект, от которого отделен высокой стеной».

Мариинский дворец.

Вскоре после свадьбы, молодые супруги отправились в Баварию, к родственникам Максимилиана.

В августе 1840 года, на курорте Тегернзее Марии Николаевне был представлен Ф.И. Тютчев. Поэт был пленен Великой княгиней: «Мария Николаевна поистине очаровательна. Нельзя иметь более изысканный облик и вдобавок быть столь любезной и естественной. И потому она с первого взгляда пользуется общим успехом. Не говоря о свекрови, которая от нее без ума, вся королевская семья - король, старая королева - приняли ее с большой любовью и, глядя на них всех вместе, можно подумать, что она всю свою жизнь провела среди них»; и посвятил ей стихотворение:

Живым сочувствием привета

С недостижимой высоты,

О, не смущай, молю, поэта!

Не искушай его мечты!

Всю жизнь в толпе людей затерян,

Порой доступен их страстям,

Поэт, я знаю, суеверен,

Но редко служит он властям.

Перед кумирами земными

Проходит он, главу склонив,

Или стоит он перед ними

Смущен и гордо-боязлив...

Но если вдруг живое слово

С их уст, сорвавшись, упадет,

И сквозь величия земного

Вся прелесть женщины блеснет,

И человеческим сознаньем

Их всемогущей красоты

Вдруг озарятся, как сияньем,

Изящно-дивные черты, -

О, как в нем сердце пламенеет!

Как он восторжен, умилен!

Пускай любить он не умеет -

Боготворить умеет он!

Портрет Великой княгини Марии Николаевны. Неизвестный художник, ок. 1840 г.

Портрет Великой княгини Марии Николаевны. К. Робертсон, 1841 г.

Однако, несмотря на взаимную любовь, в жизни супругов все было отнюдь не просто, особенно для Максимилиана: «С каким восторгом приехал он в Россию! И тем не менее ему постоянно давали чувствовать, что он иностранец, его обременяли второстепенными постами или неприятными обязанностями.

Можно себе представить, что испытывал Макс, выросший в Германии на свободе в своих Альпах, попав в страну с совершенно иными обычаями и нравами и оказавшись среди людей, думавших и говоривших по-другому, чем он, а к тому же суровый климат вредил его здоровью».*

И все же, семейная жизнь Марии и Максимилиана, по крайней мере вначале, была счастливой: один за другим появлялись дети - три девочки и четыре мальчика.

Родители серьезно и продуманно заботились об их воспитании, растили в сердечной, но и в типично романовской спартанской атмосфере: «Во всякую погоду выезжали в открытом экипаже, карета разрешалась лишь в случае сильной простуды.

Комнаты, в особенности спальня, были холодные (10-12 градусов). Спали всегда на походных кроватях, летом на тюфяках, набитых сеном, и покрывались лишь одним пикейным одеялом».******

Столь же ответственно супруги относились и к образованию детей: для их обучения приглашали лучших преподавателей, профессоров Университета, учитывая при этом интересы и склонности каждого ребенка.

Мария Николаевна «была идеальной матерью, нежная, исполненная заботы и очень ловкая. Она не только сумела добиться от своих детей послушания - они любили ее и уважали, и ее авторитет все увеличивался с годами. Ее дети были для нее также оплотом и защитой от всех жизненных разочарований».*

Портрет великой княгини Марии Николаевны с детьми. К. Робертсон, 1851 г.:

Помимо домашних забот, Мария Николаевна вела активную общественную деятельность.

Еще до замужества, с 1835 года, она стала действительным членом Патриотического общества, устраивала заседания его совета в своих апартаментах в Зимнем дворце. Общество учредило воскресные школы, где обучали девочек различным профессиям. Затем в ведение великой княгини перешел Патриотический институт благородных девиц.

Портрет Великой княгини Марии Николаевны. В. Гау, 1844 г.

А после переезда семьи в Мариинский дворец в столице появился новый центр великосветской жизни. Здесь часто бывали члены августейшей фамилии; приемы, балы, маскарады, концерты, спектакли в Мариинском посещала вся петербургская знать. Герцог Лейхтенбергский любил находиться в обществе ученых, Мария Николаевна окружила себя деятелями искусства. Ее приглашения постоянно получали писатели Петр Вяземский, Василий Жуковский, Владимир Одоевский, ректор Университета Петр Плетнев, архитектор Андрей Штакеншнейдер, художники, актеры, певцы, музыканты, композиторы.

Все посетители Мариинского дворца единодушно восхищались его хозяевами: «Герцог Лейхтенбергский был не только одним из красивейших мужчин в Европе, но также одним из просвещенных и образованнейших принцев. …мне не приходилось встретить человека с таким обширным и тонким чутьем всего благородного и прекрасного. Супруга герцога Лейхтенбергского, великая княжна Мария Николаевна была красоты замечательной. Она более всех детей походила лицом на своего царственного родителя Николая Павловича. Одаренная умом замечательным и необыкновенно тонким пониманием в живописи и скульптуре, она много содействовала процветанию родного искусства.

В ее роскошном дворце строгий этикет соблюдался только во время балов и официальных приемов; в остальное же время великая княгиня являлась скорее радушной хозяйкой, остроумной и благосклонной, в среде лиц, наиболее ей приближенных, а также талантливых артистов, всегда имевших к ней доступ и находивших в ней просвещенную покровительницу».*******

Действительно, такая яркая, незаурядная личность, какой являлась Великая княгиня, не могла не вызывать пристальное внимание и интерес у современников: «Это была, несомненно, богатая и щедро одаренная натура, соединявшая с поразительной красотой, тонкий ум, приветливый характер и превосходное сердце, но ей недоставало возвышенных идеалов, духовных и умственных интересов…

Ум великой княгини был живой и веселый, она умела вести беседу и явно старалась напускной простотой и фамильярностью заставить своих собеседников чувствовать себя свободно»;********

«Она ярко переживала все, ею виденное, и была чужда всякому предубеждению. Очень скорая в своих решениях и очень целеустремленная, она добивалась своего какой угодно ценой и рассыпала при этом фейерверк взглядов, улыбок и слов...

…она была хорошим товарищем и верной подругой, и ее вера в дружбу никогда не ослабевала, несмотря на некоторые разочарования. Ни один из просителей никогда не уходил от нее без ответа, но те, кто знал ее, больше просили услуг, чем совета».*

Портреты Великой княгини Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, 1846 г.:

Т. Нефф.

Ф.-П. Сакко.

(Продолжение следует…)

* - О.Н. Романова «Сон юности»;

** - С. П. Свечина;

*** - Отчет Третьего Отделения за 1839 год;

**** - письмо Николая I цесаревичу Александру;

***** - А. де Кюстин;

****** - Н.М. Лейхтенбергский;

******* - В. С. Соллогуб;

******** - А.Ф. Тютчева.