Гений чистой красоты (часть II)

Гений чистой красоты (часть I)

Большое спасибо за помощь maelor и sananahead

1825 год стал одним из самых тяжелых в жизни Александры Федоровны: смерть деверя - императора Александра I, напряженная обстановка междуцарствия, наконец, восстание декабристов - все это угнетало ее душевно и физически. Как и ее предшественницы, Александра Федоровна очень дорого заплатила за императорскую корону - она так и не оправилась от нервного потрясения, испытанного 14 декабря.

«Возвратившись к Александре Федоровне после подавления мятежа, Николай увидел, как у нее трясется голова, - от этого тика ей не удалось излечиться. Дрожь едва заметна, она даже почти не видна, когда императрица спокойна и находится в добром здравии, но едва что-то начинает мучить ее морально или физически, как недуг проявляется».*

Коронация императора Николая I и императрицы Александры Федоровны состоялась 22 августа 1826 года.

Портрет императрицы Александры Федоровны. Дж. Доу, 1826 г.:

и гравюра с этого портрета работы А. Сандомури:

Портрет императора Николая I. Гравюра А. Сандомури с оригинала Дж. Доу, 1826 г.:

Однако, после вступления Николая на престол, императрица записала в своем дневнике: «Я буду и на троне только его подругой». Когда император, узнав о желании жён сосланных в Сибирь декабристов, разделить участь мужей, поставил им совершенно бесчеловечное условие - муж или дети, он не предполагал, что выбор будет в пользу мужей, а императрица написала: «О, на их месте я поступила бы так же».

Это был первый по-настоящему счастливый союз в доме Романовых, во многом ставший таковым, благодаря Александре Федоровне.

«Император Николай питал к своей жене, этому хрупкому, безответному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властелином которого он себя чувствует. Для него это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золоченых решеток своей клетки.».**

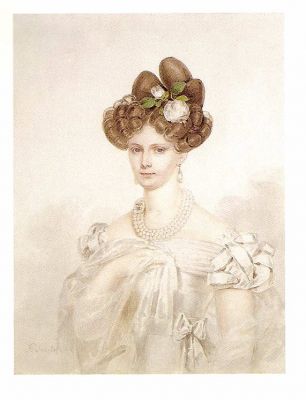

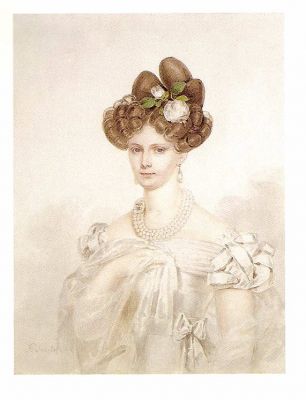

Портрет императрицы Александры Федоровны. П.Ф. Соколов.:

Все, даже самые незначительные, детали семейной жизни, находились под неусыпным контролем императора: так, например, бывали случаи, когда, несмотря на доходившие до слез протесты «мама, ей приходилось сменить наряд только потому, что он не нравился отцу»,*** вникавшему во все мелочи ее туалета. И только уступчивость Александры Федоровны предотвращала бурные домашние сцены.

Тем не менее, «птичка» была вполне счастлива в своей клетке и не помышляла ее оставлять ни на миг. Этого не могло просто быть по ее внутренней природе, поскольку «ее душа была трогательно детская, чистая и непорочная... И эта душевная чистота отражалась на всем ее существе и во всех ее действиях».****

Портрет императрицы Александры Федоровны в гостиной Коттеджа. А.П. Брюллов, 1830 г.:

Николай I и Александра Федоровна. Ф. Крюгер, 1833 г. (превью):

«Александра Феодоровна была добра, у нее всегда была улыбка и доброе слово для всех, кто к ней подходил… Александра Феодоровна не имела ни для кого сурового взгляда, ни недоброжелательного жеста, ни сурового осуждения. Если она слышала о несчастии, она охотно отдавала свое золото, если только что-нибудь оставалось у ее секретаря… Александра Феодоровна любила, чтобы вокруг нее все были веселы и счастливы, любила окружать себя всем, что было молодо, оживленно и блестяще, она хотела, чтобы все женщины были красивы и нарядны, как она сама; чтобы на всех было золото, жемчуга и бриллианты, бархат и кружева… Культ, которым Император Николай, а по его примеру и вся Царская Семья окружали ее, создали вокруг нее настоящий престиж. Кроткая и скромная по натуре, она все-таки была Императрицей, и казалось законным окружать ее преданностью, почестями и вниманием, которые Император первым спешил ей оказывать». **

Помимо всего прочего, Императрица была необыкновенно хороша собой и вызывала, вполне заслуженно, восторженные отзывы современников: «В обществе много красивых женщин, но одна, которая бесспорно превосходит всех остальных грацией и красотой, - Императрица! Перед ней блекнет даже самая большая красавица; никто из нас не может сравниться с ней в танцах, не умеет ступать так грациозно, как она, и при всем этом она в той же степени Владычица красоты, как Императрица, и Царица.»;*****

«…весь Петербург приходил в восхищение от ее манеры танцевать и ее грации. Императрица Александра Федоровна танцевала как-то совсем особенно: ни одного лишнего, ни одного прыжка или неровного движения у нее нельзя было заметить. Все говорили, что она скользила по паркету, как плавает в небе облачко, гонимое легким ветром».******

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. П. Брюллов, 1837 г. :

Императрицей был очарован и А.С. Пушкин, воспевший ее в строках «Евгения Онегина» (впоследствии исключенных):

И в зале яркой и богатой

Когда в умолкший, тесный круг

Подобна лилии крылатой

Колеблясь входит Лалла-Рук

И над поникшею толпою

Сияет царственной главою

И тихо вьется и скользит

Звезда-Харита меж Харит…

и стихотворении «Красавица»:

Всё в ней гармония, всё диво,

Всё выше мира и страстей;

Она покоится стыдливо

В красе торжественной своей;

Она кругом себя взирает:

Ей нет соперниц, нет подруг;

Красавиц наших бледный круг

В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,

Хоть на любовное свиданье,

Какое б в сердце ни питал

Ты сокровенное мечтанье, -

Но, встретясь с ней, смущенный, ты

Вдруг остановишься невольно,

Благоговея богомольно

Перед святыней красоты.

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Рейхель:

Как и все представительницы дома Романовых, Александра Федоровна занималась благотворительностью: в 1827 году под ее покровительство поступили Патриотический институт и институт благородных девиц в Полтаве.

А после смерти императрицы-матери Марии Федоровны, Александра Федоровна возглавила «Ведомство учреждений императрицы Марии», кроме Мариинского и Повивального институтов, находившихся в ведении Великой княгини Елены Павловны.

Императрица писала по этому поводу своей близкой подруге Софии Бобринской: «Мысль о том, что я должна заменить нашу любимую матушку, такую энергичную и деятельную, давит меня: я такая слабая, не созданная для того, чтобы повелевать».

Беспокойство Александры Федоровны было вполне понятно, поскольку к этому времени (1828 году), в «Ведомство учреждений императрицы Марии» входили: воспитательное общество благородных девиц; воспитательные дома в Москве и Санкт-Петербурге; училище ордена св. Екатерины; Александровское училище в Москве; девичье училище военно-сиротского дома; Харьковский институт благородных девиц; училища солдатских дочерей полков лейб-гвардии; коммерческие училища в Москве и Санкт-Петербурге; Павловская больница в Москве; странноприимный дом Таранова-Белозерова в Симферополе и многие другие учреждения.

Тем не менее, Александра Федоровна достойно продолжила дело своей свекрови: особенно внимательно следила императрица за женскими учебными заведениями, так как ей принадлежал высший надзор за нравственной и учебной частями управления этими учреждениями.

Все доклады статс-секретаря императрица удостаивала самым пристальным вниманием, и часто посещала учреждения, находившиеся под ее покровительством - институты, госпитали, богадельни. Причем, в институтах, Александра Федоровна обычно присутствовала на экзаменах.

(Свой след благотворительности Александра Федоровна оставила и в Пруссии: примерно в середине XIX в. в стремительно разрастающемся Берлине было создано «Берлинское строительное общество», задачей которого была постройка и продажа дешёвых домов для бедных, которые не могли найти себе места в городе. Проект проводился в рамках тогдашних социальных программ и в значительной степени финансировался государством. Он оказался настолько невыгодным, что общество закрыли, но проблема перенаселения и чудовищных жилищных условий осталась, что весьма огорчало тогдашнего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, брата Александры Федоровны.

Обращение Фридриха Вильгельма к зятю - императору Николаю I, дало результат.

В 1852 году было создано совместное русско-прусское благотворительное общество, названное в честь императрицы - Александра-штифт.

Взнос Николая I составил 1000 дукатов, кроме того, был изменен устав общества: дома и квартиры теперь не продавались нуждающимся семьям, а только сдавались в аренду.

Это общество живо до сих пор, отпраздновало в 2002 году 150-летний юбилей и продолжает свою деятельность - предоставление жилья (т.е. постройка и сдача в недорогую аренду) нуждающимся слоям населения - многодетные семьи, студенты, инвалиды и т.д.).

Кроме всего прочего, именно Александре Федоровне Россия обязана появлением одной из замечательнейших новогодних традиций.

Накануне Рождества, в сочельник, после всенощной службы в придворной церкви у императрицы Александры Федоровны всегда была елка. Обычай этот она привезла с собой из Пруссии. Елку она устраивала для своих детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник: «... Имели каждый свой стол с елкой, убранной разными подарками... Нас всегда собирали сперва во внутренние покои ее величества. Там около закрытых дверей концертного зала или ротонды в Зимнем дворце, в которых обыкновенно происходила елка, боролись и толкались все дети между собой, кто первый попадет в заветный зал. Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у нас так и бились сердца радостью и любопытством ожидания. Вдруг слышался звонок, двери растворялись и мы вбегали с шумом и гамом в освещенный тысячами свечей зал. Императрица сама подводила каждого к назначенному столу и давала подарки. Можно представить, сколько радости, удовольствия и благодарности изливалось в эту минуту... Елку со всеми подарками потом мне привозили домой и я долго потешалась и угощалась с нее».****

Тот, кому привозили елки от Зимнего дворца, в свою очередь делал подобные подарки. Царскому обычаю подражали в столице и губерниях. А елка, поставленная на Рождество, стала украшать собой и встречу Нового года.

Императрица очень любила праздники: в 1828 году, когда она гостила у родных в Берлине, в ее день рождения, состоялся «Праздник Белой Розы» - рыцарский турнир в честь Прекрасной Дамы, которой, конечно же, была Александра Федоровна.

Еще более великолепное торжество состоялось в Царском Селе 23 мая 1842 г., оно было совершенно необычайным и надолго запомнилось современникам. Прежде всего в карусели приняла участие вся императорская семья. Император и его сын и наследник великий князь Александр Николаевич были одеты в подлинные рыцарские доспехи. Младшие сыновья - Константин, Николай, Михаил - были одеты пажами. Для императрицы и дочерей специально были сшиты средневековые платья. Но и все остальные участники карусели были облачены в подлинные рыцарские доспехи, а для женщин приготовлены соответствующие наряды. Так, платье графини Воронцовой-Дашковой, которая выступала в паре с Николаем, было сшито по образцу одного из нарядов королевы Изабеллы Баварской. В карусели участвовали рядовые лейб-гвардии Кирасирского полка, также облаченные в латы.

Представление началось торжественным шествием от дворца к Арсеналу. Оттуда, уже верхом, кавалькада участников во главе с Николаем и Александрой Федоровной в сопровождении музыкантов направилась к Александровскому дворцу. Перед ним, собственно, и была разыграна карусель. Участники демонстрировали конные упражнения, метали копья, ловили мяч в кольцо. Конечно, это было не столько состязание, сколько грандиозное зрелище.

За каруселью наблюдала огромная толпа народа, стоявшая за оградой парка. Приглашенные придворные располагались на колоннаде Александровского дворца.

«Царскосельская карусель». О. Верне, 1842 г.:

И все же, первое место в жизни императрицы всегда занимала семья - муж и дети. 8 февраля 1833 года, отвечая на поздравление В.А. Жуковского по случаю рождения младшего сына - Великого князя Михаила Николаевича, Александра Федоровна писала: «...Да! Это была действительно радость и остается таковой, наполняя меня счастием иметь четырех сыновей, счастием пока только сладостным, а впоследствии очень серьезным, когда подумаешь о том, чем должны стать эти четыре Великие князья Русские, чтобы быть достойными и своего отечества, и имени русского, а равно и оправдать ту радость, которая окружила их колыбели...».

Александра Федоровна прекрасно понимая и принимая ложившуюся на нее ответственность, сумела создать настоящий - уютный и теплый - домашний очаг, и дать детям превосходное воспитание, во многом служа им примером:

«Трудовой день императрицы начинается с раннего утра смотрами и парадами. Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на четверть часа, после чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже. По возвращении - опять приемы.

Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении учреждений или кого-либо из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал».*

«Императрица Александра Федоровна и Великие княжны».

Великая княжна Ольга Николаевна писала в своих воспоминаниях:

«Мне очень трудно передать, что дала Мама моему детскому сердцу. Она была именно Матерью, и описать это невозможно. С ней мы чувствовали себя дома, как в раю. Каждую свободную минутку я бежала к ней, зная, что никогда не помешаю. Единственное, что мы иногда слышали, это “Будьте чуточку спокойнее”, в то время как Вилламов или Лонгинов, секретари Благотворительного общества, бывали у нее на докладе. Обычно она сидела за своим большим письменным столом, занимаясь корреспонденцией, и в это время мы свободно могли играть у нее в кабинете.

Я не помню ее иначе как веселой, доброй и всегда в одинаковом настроении. Ей не надо было ни под кого подлаживаться, ничего прятать. В прелести и простоте своего существа она была недоступна ничему злому.

Если Мама и не была тем, кого называют "femme d'esprit" (женщина редкого ума (фр.)), то она имела способность очень тонко оценивать людей и вещи, и ее мнение, если о нем спрашивали в серьезных делах, бывало всегда поразительно верно. Однако главное ее назначение - быть любящей женой, уступчивой и довольной своей второстепенной ролью. Ее муж был ее водитель и защитник, пользовался ее абсолютным доверием, и единственное, что утоляло ее тщеславие, это сознание, что он счастлив.

Что касается общения с нами, детьми, то в нем не было никакой предвзятости, никаких особых начал, никакой системы. Мы просто делили с ней жизнь, и это было так легко, как воздух, который вдыхаешь, как будто иначе и не могло быть. Если Мама уезжала, мы становились как потерянные. И тем не менее я не могу сказать, чтобы она занималась нами. Может быть, сильное впечатление производил пример ее жизни. Выезжала ли она, навещала ли институты или принимала дам у себя, всегда что-то от ее существа захватывало и нас, и в те вечера, когда мы стояли у рояля и слушали игру и пение, мы учились глазами и ушами, без длинных тирад, тому, как надо себя вести с людьми. В ее личности было что-то обезоруживающее. Окруженная роскошью, она никогда не позволила бы себе подпасть под влияние чрезмерной элегантности пли пышности. Ее единственной искренней потребностью, которую она себе разрешала, было то, что время от времени ей приносили и затем меняли картины из Эрмитажа. Потом Папа заказал для нее копии тех картин, которые она особенно любила.

Распределение дня Мама не было регулярным из-за ее многочисленных обязанностей и различных визитов, которые она должна была принимать. Вход к ней был свободен для князя Волконского, на обязанности которого лежало обсуждение с ней приглашений на балы, а также выбор подарков к крестинам и свадьбам; и - для генерал-адъютантов и флигель-адъютантов. Все они, а также и некоторые привилегированные друзья, дамы и кавалеры, могли приходить к ней без того, чтобы стоять в списке. Они приходили уже с утра, чтобы выпить с Мама чашку шоколада в то время, как обсуждалось необходимое. По воскресеньям, после обедни, представлялись мужчины, по вечерам - дамы. В большинстве случаев их бывало от сорока до пятидесяти человек: матери, которые привозили представляться своих только что вышедших замуж дочерей, дамы, приезжавшие прощаться перед каким-нибудь отъездом или такие, которые благодарили за очередное производство их мужей, все они в придворных платьях с длинными шлейфами. Это были утомительные обязанности. Мама была освобождена от них только после того, как сдало ее здоровье.

…были и такие добродетельные дамы, которые обвиняли Мама в легкомыслии и фривольности! Никогда не угодишь всем на свете. Эти дамы жаловались Московскому Митрополиту Филарету, что Мама вместо того, чтобы думать о спасении души, только и делает, что танцует и гоняется за развлечениями. На что тот возражал: “Возможно, но я думаю, что она, танцуя, попадет в рай, в то время как вы все еще будете стучаться в дверь!”».

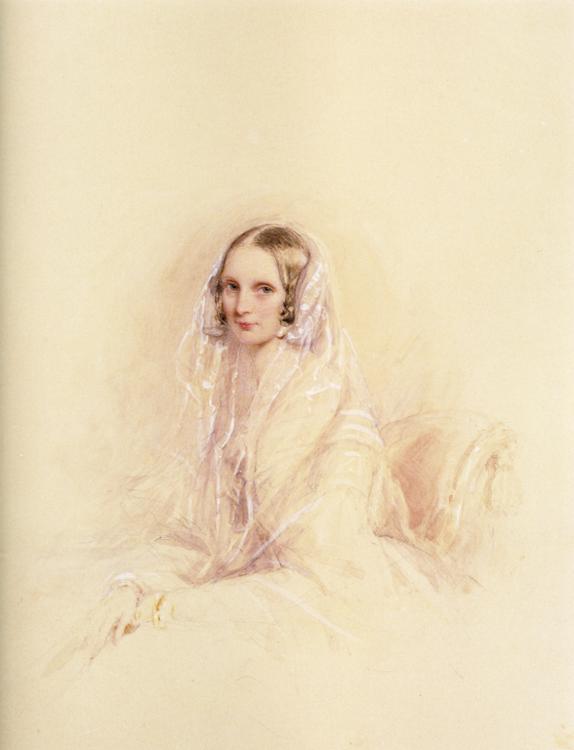

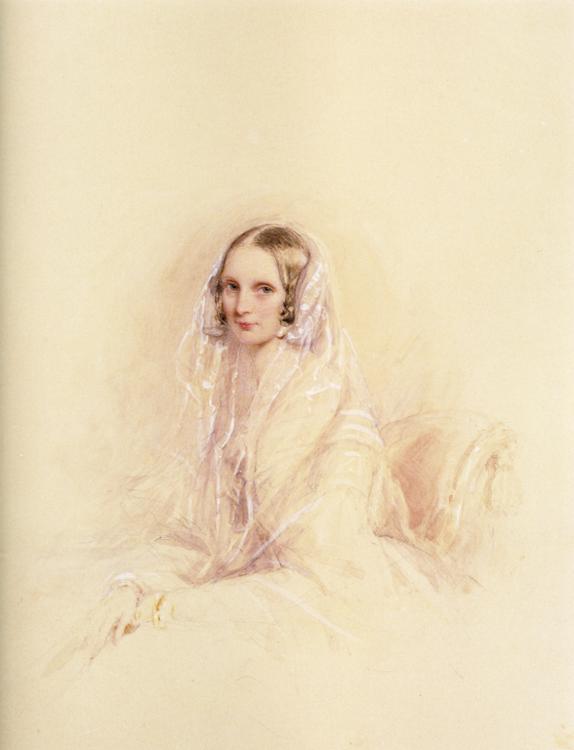

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Рейхель.:

Однако, с течением времени, здоровье императрицы все более ухудшалось.

Многочисленные роды (из девяти детей Николая и Александры выжило семеро), сказались на ее самочувствии не лучшим образом: окончательно супружеские отношения между императором и императрицей были прерваны по настоянию врачей в 1832 году, после рождения младшего сына Михаила.

Кроме того, Александра Федоровна страдала болезнью сердца. Все эти обстоятельства наложили на нее неизгладимый отпечаток: «Императрица в высшей степени изящна, и, несмотря на необычайную худобу, вся ее фигура дышит неизъяснимым очарованием. Манеры ее отнюдь не надменны, они выказывают гордую душу, привыкшую смирять свои порывы. …ее глубоко посаженные нежные голубые глаза выдают жестокие страдания, сносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд исполнен чувства и производит впечатление тем более глубокое, что она об этом впечатлении совершенно не заботится; увядшая прежде срока, она - женщина без возраста, глядя на которую невозможно сказать, сколько ей лет; она так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает, она больше не принадлежит нашему миру; это тень земной женщины. Она так и не смогла оправиться от потрясения, которое пережила в день вступления на престол: весь остаток своих дней она принесла в жертву супружескому долгу. Она даровала России слишком много кумиров, а императору - слишком много детей. Все кругом видят состояние императрицы; никто о нем не говорит; император любит ее; у нее жар? она не встает с постели? он сам ходит за ней, как сиделка, бодрствует у ее изголовья, готовит и подносит ей питье; но стоит ей встать на ноги, и он снова начинает убивать ее суетой, празднествами, путешествиями, любовью; по правде говоря, если ее здоровье в очередной раз резко ухудшается, он отказывается от своих планов, но предосторожности, принятые заранее, внушают ему отвращение;

Императрица с первого же мгновения внушает почтение и доверие; видно, что, несмотря на вынужденную сдержанность речей и придворные манеры, в ней есть душа, и это несчастье сообщает ей неизъяснимую прелесть. Она больше, чем Императрица, она - женщина.

…звук ее голоса столь же мягок и проникновенен, сколь повелителен голос императора. У нее не возникает даже мысли критиковать, тем более что-то советовать царю, который для нее всегда прав. Восхищается им, прячется в его тени, и видит Россию глазами своего возлюбленного Никса».*

Портрет императрицы Александры Федоровны. П.Ф. Соколов, после 1839 г.:

Портрет императрицы Александры Федоровны. Неизвестный художник, 1840-е г.:

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Робертсон, 1840 г.:

Между тем, несмотря на подчеркнуто внимательное отношение к супруге, Николай все чаще позволяет себе увлечения на стороне, именуя их «васильковыми чудачествами»: «Царь - самодержец в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, - о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли от своего бесчестья».*******

Тем не менее, у Николая Павловича было и серьезное увлечение красавицей фрейлиной своей жены Варварой Аркадьевной Нелидовой - родной племянницей знаменитой «дамы сердца» отца Николая, императора Павла I.

Императрице не оставалось ничего иного, как смириться с многочисленными романами мужа, поскольку внешне все выглядело в высшей степени благополучно.

«Она обладает значительно большей силой и душой, чем предполагают, умеет скрывать многие свои чувства, но страдает от этого не меньше...»,***** как и всякая женщина, столкнувшаяся с изменой любимого человека.

Кроме того, в 1844 году императорской семье пришлось пережить страшный удар: 29 июля от скоротечной чахотки и преждевременных родов скончалась младшая дочь - Великая княгиня Александра Николаевна, ландграфиня Гессен-Кассельская.

Все эти переживания окончательно подорвали хрупкое здоровье императрицы, хотя, по настоянию врачей, требовавших от нее отдыха в лучшем климате, Александра Федоровна предпринимала неоднократные путешествия.

В 1837 году она ездила в Крым, где прожила почти шесть месяцев.

В 1840 году Государыня выдержала курс лечения в Эмсе (Германия), часть осени и зиму 1845-1846 гг. провела на Сицилии, близ Палермо, а весну 1846 года прожила в Неаполе и Флоренции, и только в июне возвратилась в Санкт-Петербург.

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Робертсон, 1851 г.:

Особенно тяжелый приступ болезни, вызвавший у врачей опасения за жизнь царственной пациентки, случился с императрицей осенью 1854 года в Гатчине.. Николай I, и без того расстроенный неудачами Крымской войны, «со времени болезни императрицы, при мысли о возможности ее смерти, совершенно утратил бодрость духа. Он не спит и не ест. Он проводит ночи в комнате императрицы, и так как больную волнует мысль, что он тут и не отдыхает, он остается за ширмами, окружающими кровать, и ходит в одних носках, чтобы его шаги не были слышны. Нельзя не быть глубоко тронутым при виде такой чисто человеческой нежности в этой душе, столь надменной по внешности. Господь да сжалится над ним и да сохранит самое дорогое для него существо в ту минуту, когда у него уже все отнято».**

В отличие от мужа, Александра Федоровна даже в столь тревожном положении, вела себя как истинная императрица.

Когда в начале зимы, в Гатчину прибыли Великие князья Николай и Михаил, отправленные незадолго перед тем в действующую армию, Александра Федоровна была этим недовольна, (хотя причиной послужила ее болезнь) и почти сразу же сказала: «Очень радостно увидеться, это даст нам силы для новой разлуки».

Однако, впереди императрицу ожидало самое суровое из всех возможных испытаний.

В начале января 1855 года, император простудился на церемонии водосвятия, а 27 января врачи определили у него грипп. В начале февраля у Николая Павловича появилось стеснение в груди, выявилось повреждение нижней части правого легкого. Доктора предписали сидеть дома, но уже 9 февраля император отправился напутствовать батальоны Измайловского и Егерского полков, отправляемые на театр военных действий, причем поехал в легком плаще, и вдобавок, в открытых санях.

Через несколько дней состояние его значительно ухудшилось, а утром 18 февраля лечащий врач Николая Мандт сообщил императору о начавшемся параличе в правом легком, и о том, что жить ему осталось несколько часов.

Все оставшееся время Александра Федоровна находилась рядом с мужем. Именно она предложила импратору причаститься, и после совершения таинства прочла «Отче наш». При произнесении ею любимых слов Государя: «Да будет воля Твоя», - он произнес: «Всегда, всегда».

Император Николай I скончался 18 февраля 1855 года, на 59-м году жизни, его последние слова были обращены к жене: «С первого дня, как я увидел тебя, я знал, что ты добрый гений моей жизни».

Смерть мужа совершенно сломила Александру Федоровну, что самым пагубным образом сказалось на ее здоровье: по настоянию врачей, вдовствующая императрица провела зиму в Ницце и Риме, а в 1859 году прошла курс лечения в Эмсе и два месяца пробыла в Швейцарии. Императрица писала по этому поводу в дневнике: «Я тоскую по своей стране и я упрекаю себя в трате стольких денег, в то время, как Россия нуждается в каждом рубле. Но я кашляю, и мои больные легкие нуждаются в южном климате».

И все же, несмотря на предпринимаемые меры, Александра Федоровна возвратившись в Царское Село из вторичной поездки в Ниццу 26-го июля 1860 года не переставала болеть, а «в первых числах октября месяца в состоянии здоровья Императрицы-матери стали обнаруживаться тревожные явления. Как только наступили первые осенние холода, симптомы недуга обострились; доктор императрицы Карель объявил ей, что не может ручаться за ее жизнь, если она будет настаивать на проведении осени в Петербурге.

- “А если бы я уехала, могли бы вы поручиться за нее?”

- “Жизнь в руках Божиих, Ваше Величество”, - ответил уклончиво доктор.

- “Мой добрый Карель, - сказала ему Государыня с тем простым величием, которое ее отличало, - русской Императрице не подобает умирать на больших дорогах: я останусь”.

16-го болезнь быстро пошла вперед. Императрица-мать подверглась припадкам удушья, за которыми следовал продолжительный и полнейший упадок сил.

18-го октября приехали Великая княгиня Ольга Николаевна и Великий князь Михаил Николаевич; таким образом, все дети Императрицы собрались около умирающей матери, чтобы получить ее последнее благословение.

Ночь была очень беспокойна: Императрица совсем не уснула и в бреду призывала Императора Николая, дочь Александру Николаевну, зятя герцога Максимилиана Лейхтенбергского и других умерших членов семьи, и обращалась к ним как бы видя их возле себя.

На следующий день наступило одно из самых величественных и трогательных зрелищ - Императрица лежала на кровати посреди обширного покоя, боковые двери которого с двух противоположных сторон были настежь отворены, и в течение часа проходили мимо ее смертного одра, один за одним, медленно и торжественно, не только все члены многочисленной Царской семьи и друзья дома, но и лица свиты и вся прислуга, до простого истопника включительно. Каждый подходил и целовал в последний раз руку умирающей Монархини. Слабым голосом она повторяла: “прощайте, прощайте все!” К тем, кто ее любил и знал и кто служил ей в течение долгих лет ее молодости, счастья и величия, она обращалась с последним взором любви, с последним знаком благоволения. И это расставанье, величественное и простое, было достойным завершением жизни Королевской дочери и Царской супруги, сохранившей, среди обаяния могущества, которым окружила ее судьба, смиренное, любящее, доброжелательное и детски-чистое сердце».**

Императрица Александра Федоровна скончалась 19 октября 1860 года, в возрасте 62-х лет. Ее последние слова были: «Никс, я иду к тебе…».

***

Дети Александры Федоровны и Николая I:

Император Александр II (1818 - 1881);

Мария Николаевна, герцогиня Лейхтенбергская и графиня Строганова (1819 - 1876);

Великая княжна (1820);

Ольга Николаевна, королева Вюртембергская (1822 - 1892);

Великий князь (1823);

Александра Николаевна, ландграфиня Гессен-Кассельская (1825 - 1844);

Великий князь Константин Николаевич (1827 - 1892);

Великий князь Николай Николаевич (1831 - 1891);

Великий князь Михаил Николаевич (1832 - 1909).

* - Астольф де Кюстин;

** - А.Ф. Тютчева;

*** - Великая княжна Ольга Николаевна;

**** - баронесса М.П. Фредерикс;

***** - Д.Ф. Фикельмон;

****** - М.Ф. Каменская;

******* - секретарь князя А.Н. Демидова.

Использованы материалы книги Б.Н. Тарасова «Император Николай I и его время», и следующих статей:

«Александра Федоровна» - очерк из биографического словаря Половцева;

М. П. Алексеев «Томас Мур и русские писатели XIX века», сайт http://www.feb-web.ru;

А. Аспидов «Хрустальная палатка», сайт http://www.spbvedomosti.ru;

«Император Николай I и его царствование», сайт http://nauka.relis.ru;

О. Видова «Души неясный идеал…», сайт http://www.nasledie-rus.ru;

А. Рожинцев «Императрица Александра I Феодоровна», сайт http://www.patrio.org.ru;

А. Сидорова «Два альбома императрицы», сайт http://www.gardenhistory.ru;

Большое спасибо за помощь maelor и sananahead

1825 год стал одним из самых тяжелых в жизни Александры Федоровны: смерть деверя - императора Александра I, напряженная обстановка междуцарствия, наконец, восстание декабристов - все это угнетало ее душевно и физически. Как и ее предшественницы, Александра Федоровна очень дорого заплатила за императорскую корону - она так и не оправилась от нервного потрясения, испытанного 14 декабря.

«Возвратившись к Александре Федоровне после подавления мятежа, Николай увидел, как у нее трясется голова, - от этого тика ей не удалось излечиться. Дрожь едва заметна, она даже почти не видна, когда императрица спокойна и находится в добром здравии, но едва что-то начинает мучить ее морально или физически, как недуг проявляется».*

Коронация императора Николая I и императрицы Александры Федоровны состоялась 22 августа 1826 года.

Портрет императрицы Александры Федоровны. Дж. Доу, 1826 г.:

и гравюра с этого портрета работы А. Сандомури:

Портрет императора Николая I. Гравюра А. Сандомури с оригинала Дж. Доу, 1826 г.:

Однако, после вступления Николая на престол, императрица записала в своем дневнике: «Я буду и на троне только его подругой». Когда император, узнав о желании жён сосланных в Сибирь декабристов, разделить участь мужей, поставил им совершенно бесчеловечное условие - муж или дети, он не предполагал, что выбор будет в пользу мужей, а императрица написала: «О, на их месте я поступила бы так же».

Это был первый по-настоящему счастливый союз в доме Романовых, во многом ставший таковым, благодаря Александре Федоровне.

«Император Николай питал к своей жене, этому хрупкому, безответному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властелином которого он себя чувствует. Для него это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золоченых решеток своей клетки.».**

Портрет императрицы Александры Федоровны. П.Ф. Соколов.:

Все, даже самые незначительные, детали семейной жизни, находились под неусыпным контролем императора: так, например, бывали случаи, когда, несмотря на доходившие до слез протесты «мама, ей приходилось сменить наряд только потому, что он не нравился отцу»,*** вникавшему во все мелочи ее туалета. И только уступчивость Александры Федоровны предотвращала бурные домашние сцены.

Тем не менее, «птичка» была вполне счастлива в своей клетке и не помышляла ее оставлять ни на миг. Этого не могло просто быть по ее внутренней природе, поскольку «ее душа была трогательно детская, чистая и непорочная... И эта душевная чистота отражалась на всем ее существе и во всех ее действиях».****

Портрет императрицы Александры Федоровны в гостиной Коттеджа. А.П. Брюллов, 1830 г.:

Николай I и Александра Федоровна. Ф. Крюгер, 1833 г. (превью):

«Александра Феодоровна была добра, у нее всегда была улыбка и доброе слово для всех, кто к ней подходил… Александра Феодоровна не имела ни для кого сурового взгляда, ни недоброжелательного жеста, ни сурового осуждения. Если она слышала о несчастии, она охотно отдавала свое золото, если только что-нибудь оставалось у ее секретаря… Александра Феодоровна любила, чтобы вокруг нее все были веселы и счастливы, любила окружать себя всем, что было молодо, оживленно и блестяще, она хотела, чтобы все женщины были красивы и нарядны, как она сама; чтобы на всех было золото, жемчуга и бриллианты, бархат и кружева… Культ, которым Император Николай, а по его примеру и вся Царская Семья окружали ее, создали вокруг нее настоящий престиж. Кроткая и скромная по натуре, она все-таки была Императрицей, и казалось законным окружать ее преданностью, почестями и вниманием, которые Император первым спешил ей оказывать». **

Помимо всего прочего, Императрица была необыкновенно хороша собой и вызывала, вполне заслуженно, восторженные отзывы современников: «В обществе много красивых женщин, но одна, которая бесспорно превосходит всех остальных грацией и красотой, - Императрица! Перед ней блекнет даже самая большая красавица; никто из нас не может сравниться с ней в танцах, не умеет ступать так грациозно, как она, и при всем этом она в той же степени Владычица красоты, как Императрица, и Царица.»;*****

«…весь Петербург приходил в восхищение от ее манеры танцевать и ее грации. Императрица Александра Федоровна танцевала как-то совсем особенно: ни одного лишнего, ни одного прыжка или неровного движения у нее нельзя было заметить. Все говорили, что она скользила по паркету, как плавает в небе облачко, гонимое легким ветром».******

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. П. Брюллов, 1837 г. :

Императрицей был очарован и А.С. Пушкин, воспевший ее в строках «Евгения Онегина» (впоследствии исключенных):

И в зале яркой и богатой

Когда в умолкший, тесный круг

Подобна лилии крылатой

Колеблясь входит Лалла-Рук

И над поникшею толпою

Сияет царственной главою

И тихо вьется и скользит

Звезда-Харита меж Харит…

и стихотворении «Красавица»:

Всё в ней гармония, всё диво,

Всё выше мира и страстей;

Она покоится стыдливо

В красе торжественной своей;

Она кругом себя взирает:

Ей нет соперниц, нет подруг;

Красавиц наших бледный круг

В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,

Хоть на любовное свиданье,

Какое б в сердце ни питал

Ты сокровенное мечтанье, -

Но, встретясь с ней, смущенный, ты

Вдруг остановишься невольно,

Благоговея богомольно

Перед святыней красоты.

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Рейхель:

Как и все представительницы дома Романовых, Александра Федоровна занималась благотворительностью: в 1827 году под ее покровительство поступили Патриотический институт и институт благородных девиц в Полтаве.

А после смерти императрицы-матери Марии Федоровны, Александра Федоровна возглавила «Ведомство учреждений императрицы Марии», кроме Мариинского и Повивального институтов, находившихся в ведении Великой княгини Елены Павловны.

Императрица писала по этому поводу своей близкой подруге Софии Бобринской: «Мысль о том, что я должна заменить нашу любимую матушку, такую энергичную и деятельную, давит меня: я такая слабая, не созданная для того, чтобы повелевать».

Беспокойство Александры Федоровны было вполне понятно, поскольку к этому времени (1828 году), в «Ведомство учреждений императрицы Марии» входили: воспитательное общество благородных девиц; воспитательные дома в Москве и Санкт-Петербурге; училище ордена св. Екатерины; Александровское училище в Москве; девичье училище военно-сиротского дома; Харьковский институт благородных девиц; училища солдатских дочерей полков лейб-гвардии; коммерческие училища в Москве и Санкт-Петербурге; Павловская больница в Москве; странноприимный дом Таранова-Белозерова в Симферополе и многие другие учреждения.

Тем не менее, Александра Федоровна достойно продолжила дело своей свекрови: особенно внимательно следила императрица за женскими учебными заведениями, так как ей принадлежал высший надзор за нравственной и учебной частями управления этими учреждениями.

Все доклады статс-секретаря императрица удостаивала самым пристальным вниманием, и часто посещала учреждения, находившиеся под ее покровительством - институты, госпитали, богадельни. Причем, в институтах, Александра Федоровна обычно присутствовала на экзаменах.

(Свой след благотворительности Александра Федоровна оставила и в Пруссии: примерно в середине XIX в. в стремительно разрастающемся Берлине было создано «Берлинское строительное общество», задачей которого была постройка и продажа дешёвых домов для бедных, которые не могли найти себе места в городе. Проект проводился в рамках тогдашних социальных программ и в значительной степени финансировался государством. Он оказался настолько невыгодным, что общество закрыли, но проблема перенаселения и чудовищных жилищных условий осталась, что весьма огорчало тогдашнего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, брата Александры Федоровны.

Обращение Фридриха Вильгельма к зятю - императору Николаю I, дало результат.

В 1852 году было создано совместное русско-прусское благотворительное общество, названное в честь императрицы - Александра-штифт.

Взнос Николая I составил 1000 дукатов, кроме того, был изменен устав общества: дома и квартиры теперь не продавались нуждающимся семьям, а только сдавались в аренду.

Это общество живо до сих пор, отпраздновало в 2002 году 150-летний юбилей и продолжает свою деятельность - предоставление жилья (т.е. постройка и сдача в недорогую аренду) нуждающимся слоям населения - многодетные семьи, студенты, инвалиды и т.д.).

Кроме всего прочего, именно Александре Федоровне Россия обязана появлением одной из замечательнейших новогодних традиций.

Накануне Рождества, в сочельник, после всенощной службы в придворной церкви у императрицы Александры Федоровны всегда была елка. Обычай этот она привезла с собой из Пруссии. Елку она устраивала для своих детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник: «... Имели каждый свой стол с елкой, убранной разными подарками... Нас всегда собирали сперва во внутренние покои ее величества. Там около закрытых дверей концертного зала или ротонды в Зимнем дворце, в которых обыкновенно происходила елка, боролись и толкались все дети между собой, кто первый попадет в заветный зал. Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у нас так и бились сердца радостью и любопытством ожидания. Вдруг слышался звонок, двери растворялись и мы вбегали с шумом и гамом в освещенный тысячами свечей зал. Императрица сама подводила каждого к назначенному столу и давала подарки. Можно представить, сколько радости, удовольствия и благодарности изливалось в эту минуту... Елку со всеми подарками потом мне привозили домой и я долго потешалась и угощалась с нее».****

Тот, кому привозили елки от Зимнего дворца, в свою очередь делал подобные подарки. Царскому обычаю подражали в столице и губерниях. А елка, поставленная на Рождество, стала украшать собой и встречу Нового года.

Императрица очень любила праздники: в 1828 году, когда она гостила у родных в Берлине, в ее день рождения, состоялся «Праздник Белой Розы» - рыцарский турнир в честь Прекрасной Дамы, которой, конечно же, была Александра Федоровна.

Еще более великолепное торжество состоялось в Царском Селе 23 мая 1842 г., оно было совершенно необычайным и надолго запомнилось современникам. Прежде всего в карусели приняла участие вся императорская семья. Император и его сын и наследник великий князь Александр Николаевич были одеты в подлинные рыцарские доспехи. Младшие сыновья - Константин, Николай, Михаил - были одеты пажами. Для императрицы и дочерей специально были сшиты средневековые платья. Но и все остальные участники карусели были облачены в подлинные рыцарские доспехи, а для женщин приготовлены соответствующие наряды. Так, платье графини Воронцовой-Дашковой, которая выступала в паре с Николаем, было сшито по образцу одного из нарядов королевы Изабеллы Баварской. В карусели участвовали рядовые лейб-гвардии Кирасирского полка, также облаченные в латы.

Представление началось торжественным шествием от дворца к Арсеналу. Оттуда, уже верхом, кавалькада участников во главе с Николаем и Александрой Федоровной в сопровождении музыкантов направилась к Александровскому дворцу. Перед ним, собственно, и была разыграна карусель. Участники демонстрировали конные упражнения, метали копья, ловили мяч в кольцо. Конечно, это было не столько состязание, сколько грандиозное зрелище.

За каруселью наблюдала огромная толпа народа, стоявшая за оградой парка. Приглашенные придворные располагались на колоннаде Александровского дворца.

«Царскосельская карусель». О. Верне, 1842 г.:

И все же, первое место в жизни императрицы всегда занимала семья - муж и дети. 8 февраля 1833 года, отвечая на поздравление В.А. Жуковского по случаю рождения младшего сына - Великого князя Михаила Николаевича, Александра Федоровна писала: «...Да! Это была действительно радость и остается таковой, наполняя меня счастием иметь четырех сыновей, счастием пока только сладостным, а впоследствии очень серьезным, когда подумаешь о том, чем должны стать эти четыре Великие князья Русские, чтобы быть достойными и своего отечества, и имени русского, а равно и оправдать ту радость, которая окружила их колыбели...».

Александра Федоровна прекрасно понимая и принимая ложившуюся на нее ответственность, сумела создать настоящий - уютный и теплый - домашний очаг, и дать детям превосходное воспитание, во многом служа им примером:

«Трудовой день императрицы начинается с раннего утра смотрами и парадами. Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на четверть часа, после чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже. По возвращении - опять приемы.

Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении учреждений или кого-либо из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал».*

«Императрица Александра Федоровна и Великие княжны».

Великая княжна Ольга Николаевна писала в своих воспоминаниях:

«Мне очень трудно передать, что дала Мама моему детскому сердцу. Она была именно Матерью, и описать это невозможно. С ней мы чувствовали себя дома, как в раю. Каждую свободную минутку я бежала к ней, зная, что никогда не помешаю. Единственное, что мы иногда слышали, это “Будьте чуточку спокойнее”, в то время как Вилламов или Лонгинов, секретари Благотворительного общества, бывали у нее на докладе. Обычно она сидела за своим большим письменным столом, занимаясь корреспонденцией, и в это время мы свободно могли играть у нее в кабинете.

Я не помню ее иначе как веселой, доброй и всегда в одинаковом настроении. Ей не надо было ни под кого подлаживаться, ничего прятать. В прелести и простоте своего существа она была недоступна ничему злому.

Если Мама и не была тем, кого называют "femme d'esprit" (женщина редкого ума (фр.)), то она имела способность очень тонко оценивать людей и вещи, и ее мнение, если о нем спрашивали в серьезных делах, бывало всегда поразительно верно. Однако главное ее назначение - быть любящей женой, уступчивой и довольной своей второстепенной ролью. Ее муж был ее водитель и защитник, пользовался ее абсолютным доверием, и единственное, что утоляло ее тщеславие, это сознание, что он счастлив.

Что касается общения с нами, детьми, то в нем не было никакой предвзятости, никаких особых начал, никакой системы. Мы просто делили с ней жизнь, и это было так легко, как воздух, который вдыхаешь, как будто иначе и не могло быть. Если Мама уезжала, мы становились как потерянные. И тем не менее я не могу сказать, чтобы она занималась нами. Может быть, сильное впечатление производил пример ее жизни. Выезжала ли она, навещала ли институты или принимала дам у себя, всегда что-то от ее существа захватывало и нас, и в те вечера, когда мы стояли у рояля и слушали игру и пение, мы учились глазами и ушами, без длинных тирад, тому, как надо себя вести с людьми. В ее личности было что-то обезоруживающее. Окруженная роскошью, она никогда не позволила бы себе подпасть под влияние чрезмерной элегантности пли пышности. Ее единственной искренней потребностью, которую она себе разрешала, было то, что время от времени ей приносили и затем меняли картины из Эрмитажа. Потом Папа заказал для нее копии тех картин, которые она особенно любила.

Распределение дня Мама не было регулярным из-за ее многочисленных обязанностей и различных визитов, которые она должна была принимать. Вход к ней был свободен для князя Волконского, на обязанности которого лежало обсуждение с ней приглашений на балы, а также выбор подарков к крестинам и свадьбам; и - для генерал-адъютантов и флигель-адъютантов. Все они, а также и некоторые привилегированные друзья, дамы и кавалеры, могли приходить к ней без того, чтобы стоять в списке. Они приходили уже с утра, чтобы выпить с Мама чашку шоколада в то время, как обсуждалось необходимое. По воскресеньям, после обедни, представлялись мужчины, по вечерам - дамы. В большинстве случаев их бывало от сорока до пятидесяти человек: матери, которые привозили представляться своих только что вышедших замуж дочерей, дамы, приезжавшие прощаться перед каким-нибудь отъездом или такие, которые благодарили за очередное производство их мужей, все они в придворных платьях с длинными шлейфами. Это были утомительные обязанности. Мама была освобождена от них только после того, как сдало ее здоровье.

…были и такие добродетельные дамы, которые обвиняли Мама в легкомыслии и фривольности! Никогда не угодишь всем на свете. Эти дамы жаловались Московскому Митрополиту Филарету, что Мама вместо того, чтобы думать о спасении души, только и делает, что танцует и гоняется за развлечениями. На что тот возражал: “Возможно, но я думаю, что она, танцуя, попадет в рай, в то время как вы все еще будете стучаться в дверь!”».

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Рейхель.:

Однако, с течением времени, здоровье императрицы все более ухудшалось.

Многочисленные роды (из девяти детей Николая и Александры выжило семеро), сказались на ее самочувствии не лучшим образом: окончательно супружеские отношения между императором и императрицей были прерваны по настоянию врачей в 1832 году, после рождения младшего сына Михаила.

Кроме того, Александра Федоровна страдала болезнью сердца. Все эти обстоятельства наложили на нее неизгладимый отпечаток: «Императрица в высшей степени изящна, и, несмотря на необычайную худобу, вся ее фигура дышит неизъяснимым очарованием. Манеры ее отнюдь не надменны, они выказывают гордую душу, привыкшую смирять свои порывы. …ее глубоко посаженные нежные голубые глаза выдают жестокие страдания, сносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд исполнен чувства и производит впечатление тем более глубокое, что она об этом впечатлении совершенно не заботится; увядшая прежде срока, она - женщина без возраста, глядя на которую невозможно сказать, сколько ей лет; она так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает, она больше не принадлежит нашему миру; это тень земной женщины. Она так и не смогла оправиться от потрясения, которое пережила в день вступления на престол: весь остаток своих дней она принесла в жертву супружескому долгу. Она даровала России слишком много кумиров, а императору - слишком много детей. Все кругом видят состояние императрицы; никто о нем не говорит; император любит ее; у нее жар? она не встает с постели? он сам ходит за ней, как сиделка, бодрствует у ее изголовья, готовит и подносит ей питье; но стоит ей встать на ноги, и он снова начинает убивать ее суетой, празднествами, путешествиями, любовью; по правде говоря, если ее здоровье в очередной раз резко ухудшается, он отказывается от своих планов, но предосторожности, принятые заранее, внушают ему отвращение;

Императрица с первого же мгновения внушает почтение и доверие; видно, что, несмотря на вынужденную сдержанность речей и придворные манеры, в ней есть душа, и это несчастье сообщает ей неизъяснимую прелесть. Она больше, чем Императрица, она - женщина.

…звук ее голоса столь же мягок и проникновенен, сколь повелителен голос императора. У нее не возникает даже мысли критиковать, тем более что-то советовать царю, который для нее всегда прав. Восхищается им, прячется в его тени, и видит Россию глазами своего возлюбленного Никса».*

Портрет императрицы Александры Федоровны. П.Ф. Соколов, после 1839 г.:

Портрет императрицы Александры Федоровны. Неизвестный художник, 1840-е г.:

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Робертсон, 1840 г.:

Между тем, несмотря на подчеркнуто внимательное отношение к супруге, Николай все чаще позволяет себе увлечения на стороне, именуя их «васильковыми чудачествами»: «Царь - самодержец в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, - о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли от своего бесчестья».*******

Тем не менее, у Николая Павловича было и серьезное увлечение красавицей фрейлиной своей жены Варварой Аркадьевной Нелидовой - родной племянницей знаменитой «дамы сердца» отца Николая, императора Павла I.

Императрице не оставалось ничего иного, как смириться с многочисленными романами мужа, поскольку внешне все выглядело в высшей степени благополучно.

«Она обладает значительно большей силой и душой, чем предполагают, умеет скрывать многие свои чувства, но страдает от этого не меньше...»,***** как и всякая женщина, столкнувшаяся с изменой любимого человека.

Кроме того, в 1844 году императорской семье пришлось пережить страшный удар: 29 июля от скоротечной чахотки и преждевременных родов скончалась младшая дочь - Великая княгиня Александра Николаевна, ландграфиня Гессен-Кассельская.

Все эти переживания окончательно подорвали хрупкое здоровье императрицы, хотя, по настоянию врачей, требовавших от нее отдыха в лучшем климате, Александра Федоровна предпринимала неоднократные путешествия.

В 1837 году она ездила в Крым, где прожила почти шесть месяцев.

В 1840 году Государыня выдержала курс лечения в Эмсе (Германия), часть осени и зиму 1845-1846 гг. провела на Сицилии, близ Палермо, а весну 1846 года прожила в Неаполе и Флоренции, и только в июне возвратилась в Санкт-Петербург.

Портрет императрицы Александры Федоровны. К. Робертсон, 1851 г.:

Особенно тяжелый приступ болезни, вызвавший у врачей опасения за жизнь царственной пациентки, случился с императрицей осенью 1854 года в Гатчине.. Николай I, и без того расстроенный неудачами Крымской войны, «со времени болезни императрицы, при мысли о возможности ее смерти, совершенно утратил бодрость духа. Он не спит и не ест. Он проводит ночи в комнате императрицы, и так как больную волнует мысль, что он тут и не отдыхает, он остается за ширмами, окружающими кровать, и ходит в одних носках, чтобы его шаги не были слышны. Нельзя не быть глубоко тронутым при виде такой чисто человеческой нежности в этой душе, столь надменной по внешности. Господь да сжалится над ним и да сохранит самое дорогое для него существо в ту минуту, когда у него уже все отнято».**

В отличие от мужа, Александра Федоровна даже в столь тревожном положении, вела себя как истинная императрица.

Когда в начале зимы, в Гатчину прибыли Великие князья Николай и Михаил, отправленные незадолго перед тем в действующую армию, Александра Федоровна была этим недовольна, (хотя причиной послужила ее болезнь) и почти сразу же сказала: «Очень радостно увидеться, это даст нам силы для новой разлуки».

Однако, впереди императрицу ожидало самое суровое из всех возможных испытаний.

В начале января 1855 года, император простудился на церемонии водосвятия, а 27 января врачи определили у него грипп. В начале февраля у Николая Павловича появилось стеснение в груди, выявилось повреждение нижней части правого легкого. Доктора предписали сидеть дома, но уже 9 февраля император отправился напутствовать батальоны Измайловского и Егерского полков, отправляемые на театр военных действий, причем поехал в легком плаще, и вдобавок, в открытых санях.

Через несколько дней состояние его значительно ухудшилось, а утром 18 февраля лечащий врач Николая Мандт сообщил императору о начавшемся параличе в правом легком, и о том, что жить ему осталось несколько часов.

Все оставшееся время Александра Федоровна находилась рядом с мужем. Именно она предложила импратору причаститься, и после совершения таинства прочла «Отче наш». При произнесении ею любимых слов Государя: «Да будет воля Твоя», - он произнес: «Всегда, всегда».

Император Николай I скончался 18 февраля 1855 года, на 59-м году жизни, его последние слова были обращены к жене: «С первого дня, как я увидел тебя, я знал, что ты добрый гений моей жизни».

Смерть мужа совершенно сломила Александру Федоровну, что самым пагубным образом сказалось на ее здоровье: по настоянию врачей, вдовствующая императрица провела зиму в Ницце и Риме, а в 1859 году прошла курс лечения в Эмсе и два месяца пробыла в Швейцарии. Императрица писала по этому поводу в дневнике: «Я тоскую по своей стране и я упрекаю себя в трате стольких денег, в то время, как Россия нуждается в каждом рубле. Но я кашляю, и мои больные легкие нуждаются в южном климате».

И все же, несмотря на предпринимаемые меры, Александра Федоровна возвратившись в Царское Село из вторичной поездки в Ниццу 26-го июля 1860 года не переставала болеть, а «в первых числах октября месяца в состоянии здоровья Императрицы-матери стали обнаруживаться тревожные явления. Как только наступили первые осенние холода, симптомы недуга обострились; доктор императрицы Карель объявил ей, что не может ручаться за ее жизнь, если она будет настаивать на проведении осени в Петербурге.

- “А если бы я уехала, могли бы вы поручиться за нее?”

- “Жизнь в руках Божиих, Ваше Величество”, - ответил уклончиво доктор.

- “Мой добрый Карель, - сказала ему Государыня с тем простым величием, которое ее отличало, - русской Императрице не подобает умирать на больших дорогах: я останусь”.

16-го болезнь быстро пошла вперед. Императрица-мать подверглась припадкам удушья, за которыми следовал продолжительный и полнейший упадок сил.

18-го октября приехали Великая княгиня Ольга Николаевна и Великий князь Михаил Николаевич; таким образом, все дети Императрицы собрались около умирающей матери, чтобы получить ее последнее благословение.

Ночь была очень беспокойна: Императрица совсем не уснула и в бреду призывала Императора Николая, дочь Александру Николаевну, зятя герцога Максимилиана Лейхтенбергского и других умерших членов семьи, и обращалась к ним как бы видя их возле себя.

На следующий день наступило одно из самых величественных и трогательных зрелищ - Императрица лежала на кровати посреди обширного покоя, боковые двери которого с двух противоположных сторон были настежь отворены, и в течение часа проходили мимо ее смертного одра, один за одним, медленно и торжественно, не только все члены многочисленной Царской семьи и друзья дома, но и лица свиты и вся прислуга, до простого истопника включительно. Каждый подходил и целовал в последний раз руку умирающей Монархини. Слабым голосом она повторяла: “прощайте, прощайте все!” К тем, кто ее любил и знал и кто служил ей в течение долгих лет ее молодости, счастья и величия, она обращалась с последним взором любви, с последним знаком благоволения. И это расставанье, величественное и простое, было достойным завершением жизни Королевской дочери и Царской супруги, сохранившей, среди обаяния могущества, которым окружила ее судьба, смиренное, любящее, доброжелательное и детски-чистое сердце».**

Императрица Александра Федоровна скончалась 19 октября 1860 года, в возрасте 62-х лет. Ее последние слова были: «Никс, я иду к тебе…».

***

Дети Александры Федоровны и Николая I:

Император Александр II (1818 - 1881);

Мария Николаевна, герцогиня Лейхтенбергская и графиня Строганова (1819 - 1876);

Великая княжна (1820);

Ольга Николаевна, королева Вюртембергская (1822 - 1892);

Великий князь (1823);

Александра Николаевна, ландграфиня Гессен-Кассельская (1825 - 1844);

Великий князь Константин Николаевич (1827 - 1892);

Великий князь Николай Николаевич (1831 - 1891);

Великий князь Михаил Николаевич (1832 - 1909).

* - Астольф де Кюстин;

** - А.Ф. Тютчева;

*** - Великая княжна Ольга Николаевна;

**** - баронесса М.П. Фредерикс;

***** - Д.Ф. Фикельмон;

****** - М.Ф. Каменская;

******* - секретарь князя А.Н. Демидова.

Использованы материалы книги Б.Н. Тарасова «Император Николай I и его время», и следующих статей:

«Александра Федоровна» - очерк из биографического словаря Половцева;

М. П. Алексеев «Томас Мур и русские писатели XIX века», сайт http://www.feb-web.ru;

А. Аспидов «Хрустальная палатка», сайт http://www.spbvedomosti.ru;

«Император Николай I и его царствование», сайт http://nauka.relis.ru;

О. Видова «Души неясный идеал…», сайт http://www.nasledie-rus.ru;

А. Рожинцев «Императрица Александра I Феодоровна», сайт http://www.patrio.org.ru;

А. Сидорова «Два альбома императрицы», сайт http://www.gardenhistory.ru;