Из повествований Виктора Астафьева

***

..." Зимовье Аким подремонтировал в

прошлый прилет, но возни с ним еще много, подопрело зимовье, давно в нем не

было промысловика, а вот туристы и бродяжки всякие наведывались: скололи

углы на растопку и козырек над дверью свели, истюкали топором половицы и

порог. Комары, холод ли не дали приблудным людям разбить стекло в окне:

разбить стекло, напакостить в избушке, высечь надписи топором на стене и

ножиком на столе -- это уж непременный долг современных ночевальщиков, если

они этого не сделают, то вроде как с хворью в душе уйдут, с

неудовлетворенностью.

Надо проконопатить, обшить дверь, набить за оконный

надбровник моху -- вытеребили птицы, мыши -- и само окошко оклеить,

промазать, пол приподнять -- сел на землю; главное же -- дров на весь сезон

наширкать, запасти накрохи, птицы, рыбы, ближе познакомиться с молодой,

только что приобретенной собакой Розкой, которая резво носилась по тайге,

облаивала глухарей или рябчиков, проломившись сквозь зарастельник, громко

лакала воду, смотрела на приближающуюся лодку, пошевеливала хвостом,

загнутым в вопрос: что-де за человек мой новый хозяин, как мы с ним

уживемся?

Аким трепал Розку по пушистому загривку, скреб ногтем за чуткими ушами.

Розка, уткнувшись хозяину в колени сырой, чистой мордой, притихнув, глядела

снизу вверх с покорной ласковостью. "Ты только не бей меня, и все будет

ладно", -- говорил ее взгляд.

Шибко бьют иногда собак, шибко. И самых добрых и нужных бьют -- ездовых

и охотничьих. Комнатных шавок бить не за что, они сахар едят, лапу дают,

гавкают, и все. В тайге жизнь серьезна, тут лапой не отделаешься, работать

надо и знать, когда гавкнуть, а когда и промолчать.

-- Ниче, Розка, ниче! -- успокаивал собаку Аким. -- Ищи давай, ищи! --

С детьми и собаками Аким умел ладить, они его любили -- верный признак души

открытой и незлой.

В речке Эндэ, выбивая мальков, хлестался ленок, завязав узел на воде,

уходили с отмелей таймени, хариус прощупывал плывущие листья и осенний хлам,

лениво снимая личинок, пуская осторожно кружки. Ожиревшая, непуганая рыба от

лодки отваливала неторопливо, выстраивалась возле струи, в бой воды, в

водовороты не лезла. Скоро покатится хариус в низовья, следом уйдет таймень,

ленок, и речка опустеет. Хорошо бы на ямах чего осталось, хоть мелочь, налим

пошел бы на икромет -- зимой питанье себе и собаке, а накроха -- всем

заботам забота.

Зимовье темнело продавленной крышей за прибрежным веретьем, в сером

оголившемся ольшанике. Сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун,

выдавливая из-под себя иль из себя талец, путь которого и жизнь которого на

свету была совсем коротенькой. Редко ставят охотники зимовье в таком сыром,

заглушистом месте, но на сезон-два, видать, и рубили избушку, и охотник

ленив был: чтоб вода, дрова, промысел -- все рядом, на остальное плевать.

Талец и камень переплело, опутало смородинником с последними на нынешних,

маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем; дружной рощицей

стояли вдоль тальца медвежьи дудки, уронив тряпье обваренных листьев и

топорщась мохнатостью зонтиков; жались к камню кустики аршинного

чая-лабазника, соря в желобок тальца круглое, пылящее семя; понизу светились

уже слепые нити незабудок и чахоточно цветущей, но сочной мокрицы, которая

после того, как опали и завяли зонтичные, получила каплю света, взбодрилась

от припоздалого солнца, от первых ли инеев; липучка навязчиво ластилась ко

всему. Когда еще с первым вертолетом прилетал Аким, то нащипал возле тальца

берестинку морхлой, недозрелой смородины, хрустел косточками черемухи,

лакомился гонобобелью и называл заросли за избушкой садом.

Сразу за "садом", в шаге от избушки начиналась приполярная тайга с

редкими, колотовыми кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем в падях,

мелким чернолесьем по речке Эндэ и вздыбленным притокам ее. Но по-за речками

простиралась ласта -- местность низкая, закрученная в моховые поляны, --

предвестница тундры. В ясные дни глаз доставал подтаежье -- ничего хитрого:

в какой-нибудь полсотне верст на север, может, и ближе -- шестьдесят седьмая

параллель -- Полярный круг. Аким пытался "оформить" эту самую параллель,

зрительно представить ее в виде границы. И хотя он в Заполярье родился,

вырос, все видел и знал, при научном слове "параллель" у него в голове

преображалось, жизнь и местность обретали какие-то иные формы, и выходило,

что по эту сторону параллели -- лес, ягоды, кустарники, боровая птица,

лесной зверь, а по ту -- сразу же голая тундра, испятнанная озерами, и

ничего там нет, кроме мха и кустарников, уток да гусей, песцов и куропаток.

Поймавшись взглядом за угол зимовья, Аким с удовольствием отметил:

осадка избушки та же, что и ранней осенью, -- значит, не мартышкин труд то,

что талец, наладив- шийся подмывать жилище, отведен Акимом в гущи "сада",

что уперты в набережную стенку три слеги да подлатана корой крыша --

человеческие руки, они и строят, и хранят, без них даже лесная избушка

дряхлеет.

И все же что-то было не так с зимовьем, потревожено оно вроде бы

чем-то, мох на тропке притоптан, на каменьях сбит и заголен; торчит пенек

недавно срубленной ольхи; труба в черной кайме свежей сажи, стало быть, тоже

невдавно топлена; "сад" шибко смят, утоптан у рябящего устья тальца,

смородинник и вовсе обломан; на дне Эндэ блеснула крышка консервной банки; к

стене избушки прислонено на скорую руку вырезанное удилище, болтается

оборванная жилка с городским пластмассовым поплавком. "Туристы! -- взвыл

Аким. -- Добрались, падлы! -- Отрывисто, испуганно залаяла у зимовья Розка.

-- Заблудились, в рот им пароход!"

Приткнув долбленку к берегу, Аким подтянул ее, выгреб из носа лодки

патронташ, дождевик, заглянул в ружье -- заряжено ли, и, внутренне

взъерошенный, ожидал, как, держа пальцы в мелких карманах драных джинсов,

космачом, без шапки, спустится от избушки заросший человек, беспечно

поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что

приблудились они с дружками, задичали, съели в избушке все, кроме бревен, и

стойко ждали, когда явится хозяин зимовья -- охотник, накормит, напоит и

выведет или укажет им дорогу, спасая их для потомства и будущих великих дел.

Любителей странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не

трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить ленятся, что

это за оказия такая, тайга-то, пригодна ль она для прогулок?

Никто от избушки не спускался. Розка лаяла все растревоженней и

звончей. Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы

нашествия: ведро, полное дождевой воды; пенек ольхи и щепа закраснели; муть

отстоялась в человеческом следу -- судя по вдавышу, сапог сорок второго

размера, неделю, если не больше, не выходили. Ага, окурок! Окурок давний и

совсем раскисший, и сигарета докурена до фильтра -- бережливый, опытный

турист был или весь издержался? На подпаренном мохом крылечке, вросшем в

землю, двумя пестрыми куропатками сидели драные, в пятках смятые кеды

подросткового размера. "Тихий узас! -- волосы на голове Акима зашевелились.

-- Мужик с парнишкой! Умерли!.."

Аким толкнул дверь -- она не подалась. Он опустил с плеча ружье,

прислонил его к стене, схватил деревянную ручку обеими руками, пнул дверь

ногой, навалился плечом. Сыро хлюпнув, она нехотя отворилась. Акима втащило

на двери в жилье и там чуть не сшибло едучим, застоявшимся запахом гнили и

мочи. ...

Промаргиваясь на мутное, в серых разводах окошко с пятнышками прилипших

к стеклу комаров и лесной тли -- окно не протирали, некогда было или не

догадались, Аким обхватывал глазами избушку: с подоконника, тесанного

нехитрым топором безвестного охотника, свисала грязная цветастая кепочка,

вытянув целлофановый козырек утиным клювом, -- при бедном таежном убранстве

избушки совсем неуместная и жалкая вещь; на столе тюбик противокомариной

мази, грязный, почти выдавленный; здесь же темные очки в перламутровой

оправе; золотые часики, светящиеся цветком- стародубкой; россыпью

неошелушенные кедровые шишки; котелок почему-то на полу, в нем деревянная

ложка с рыжим черенком; топорщилась рваной жестью неумело открытая,

уроненная набок банка, из нее вытекла, плотным слоем пыли облипла лужица;

голубая сумка с голубем на боку; изодранный городской плащик-болонья;

громадный рюкзак с раздернутой пастью; топор -- чем-то очень знакомый топор,

рядом чехол от топора валяется; возле печи щепа, ореховый мусор, печь давно

холодная, в избушке настоялся мозглый смрад.

Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами

оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушенно донеслось:

-- Го... Го... Го-го...

Аким бросился к топчану, поднял шкуру, разрыл тряпье, откинул

скомканную палатку и в грязнющем спальном мешке обнаружил беспамятного,

горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый как бы

приклеенной к нему восковой кожей, оскалились зубы, заострился нос,

выпятилась кость лба -- печать тления тронула человека. Преодолевая

отвращение, Аким сдернул с него изопрелые джинсы, вместе с ними паутиной

стянулось что-то похожее на женские колготки, и скоро обнаружился фасонно

шитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер.

"Ба-а-ба-а-а!" -- отшатнулся Аким.

Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег

Эндэ и увидел в устье тальца на промытом песке и стеклянно мерцающей гальке

что-то пышноперое, головастое, по-поросячьи сыто, вроде бы и высокомерно

поглядывающее круглыми зоркими глазками. Упятившись в заросли забоки, Аким

махом слетал в избушку, схватил ружье и дуплетом опрокинул нежившегося на

щекочущей струйке нарядного тайменя. Громом выстрела так рвануло по речке и

по тайге, что вроде дверь распахнулась в мир, и Аким начал слышать все

вокруг и ощущать себя.

Три дня и три бессонные ночи провел он в полной отключенности от мира,

одолевая смерть, спасая человека -- женщину иль девчонку -- не поймешь,

истощала от голода, иссохла от телесного жара и болезни, сделалась что

утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней оширшевелая. Одним горлом, безъязыко

она выбулькивала: "Го-го, го-го, го-го..." Аким прилеплялся ухом к спине

больной, и она, чуя его, переставала турусить, замирала в себе. Хрипело,

хрюкало, постанывало под обеими лопатками, под обвисшей, дряблой кожей. По

всему измученному, вытрясенному до костей телу шла испепеляющая работа, не

одну, не две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине

человеческого нутра, туда-сюда катала немазаную телегу. "Воспаление", --

словно бы услышав смертный приговор кому-то из близких и бессильный

облегчить участь приговоренного, Аким мучился тем, что сам вот остается

жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен и все

удаляется, удаляется...

Не дал Аким ходу таким мыслям, переборол свою расслабленность и

растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что

среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика

аптечка, да и ту друг Колька навязал, а ценность ее в том, что главные в ней

лекарства -- против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл

девушку, девочку ли на забросанном лапником полу.

Облеплял ее горчичниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы,

отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал весь потный, задохшийся от жары,

но отчетливо помнил: надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки

здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и

себя надо беречь, очень беречь. Первый день в одной рубахе, сопрелый шастал

на улицу, засопливел, давай скорее лечиться: пришлепал себе горчичники на

спину, докуда рука доставала, таблетку проглотил -- как рукой сняло, а то

шибко испугался -- запропадет он -- все, и все здесь, в изгоне, пропадут

вместе с ним.

Он и Розку не забывал кормить, и сам ел, пусть на ходу, в

пробег, но хоть раз в день да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не

берег так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в

жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам да

матери. Но где, когда это было? Прошлое затмилось бродячей жизнью. Больше

всего Аким боялся разжариться в тепле, расслабнуть, уснуть. В голове у него

поднялся кровяной шум, в коленях сделалось мягко, поташнивало, как он думал,

от табаку; он старался меньше курить, не садиться надолго, а толчись на

ногах, занимать себя разнодельем.

Выпотрошив тайменя, Аким присолил его по разрезанному хребту и повесил

за хвост на дерево, пусть обвянет, обдуется жирная рыбина. Из кусочка головы

и подгрудных плавников тайменя он варил уху, начистив в нее без экономии аж

четыре картофелины! Ничего не жалко! Надо человека поднимать.

А зверовство? Промысел? Под договорчик-то аванс взят, пятьсот

рубликов!.. А-а, как-нибудь выручится, выкрутится, не впервой в жизни горы

ломать, да из-под горы выламываться, главное -- человека спасти! Там видно

будет, что и как.

Но вначале-то, когда сутки катились колесом, так, что спиц не видать,

он не успевал ни о чем думать: ни про охоту, ни про план, ни про то, где и

как он отработает аванс... Замечать время, считать дни и горевать "о плане"

охотник начал уже после того, как легла в тайге полная, глухая осень. Где-то

там, в России, в Москве, падали нарядные листья, дети из детсадов и

влюбленные девочки собирали их в букеты, а здесь, в Приполярье, лишь в

заветрии там-сям трепало шубный лист на березах, пусть мелкий,

примороженный, но все же освещенный прощальной желтизной, охваченный грустью

увядания. А по заостровкам, возле мокрых лайд, в щелках кипунов лист так и

остался недоспелым. Жевано болтался он, не успев окрепнуть, отцвести,

увянуть, в холодные утренники жестяно звенел под ветром и взрывался

шрапнелью, если из зарослей взлетала птица. Много еще было неосыпавшейся

черемухи на островах и в заветриях на берегу, от морозцев ягода сделалась

мягче, слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики.

Неопавший мелкий лист, недоспелая ягода, рябчики, долго не надевающие

"штаны", стало быть, не обрастающие пухом на лапах, устало парящие болота --

все это признаки затяжной, расхлябистой осени.

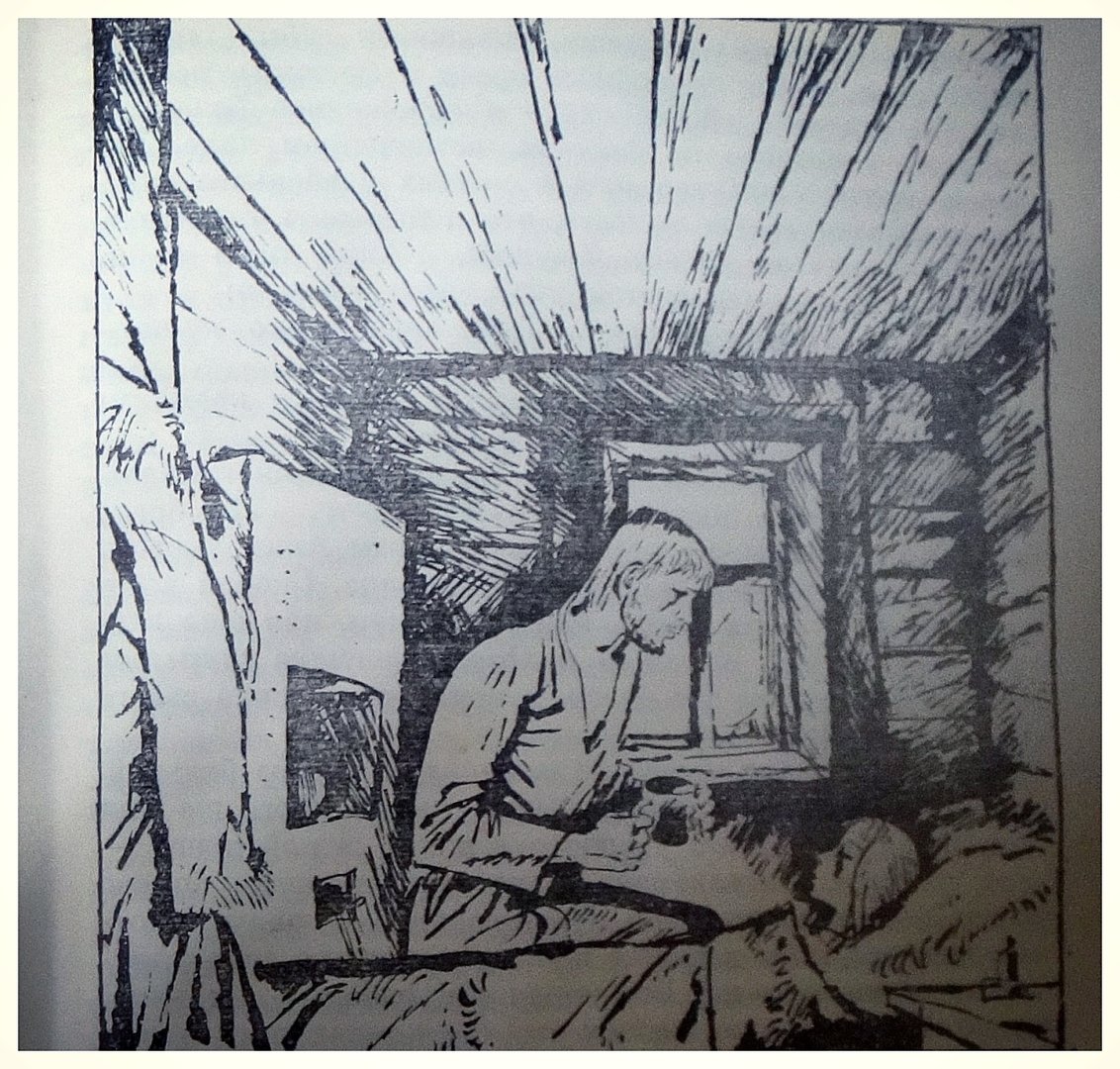

В избушке, на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском

теплом белье, вытянувшись, лежала девушка -- теперь Аким знал точно --

девушка, у нее были отбелены волосы, но давно отбелены, и она сделалась

пестрая. Больше чем на четверть отросли у нее волосы орехового цвета, свои.

Аким вымыл, вычесал из них весь гнус, а в тех, неродных волосах, что

ковылью-травой струились ниже, гнус не держался. Глаза девушки, сваренные

жаром, были еще кисельно размазаны, затемнены со дна, но уже гасла краснота

на белках, по ободкам зрачков, точнее, из-за них начинала натекать хоть и

жиденькая, но уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки,

спекшиеся губы, тени в подглазьях, резко очерченные брови и ресницы,

все-все, как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделось

отчетливо на бледном, истончившемся лице. Высокая, круто изогнутая шея в

мелких слабеньких жилках вызывала такую жалость, что и выразить невозможно.

Придерживая голову девушки, Аким поил ее из кружки теплой, наваристой ухой,

приговаривая:

-- Пей! Пей! Кушай. Тебе надо много кушать. Ты меня понимаешь?

Девушка прижмурила ресницы и какое-то время не могла их открыть -- не

хватало сил.

-- Го-го! -- прогорготало ее горло. Больная пробовала поднять руку,

пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и порубкам

Аким уяснил: в избушке было двое, девушка и мужчина. Скорей всего мужчину-то

и звали Гогой или Григорием, или еще как-то, на букву "г", о нем-то и хотела

девушка попытать или сообщить, куда тот делся, и поискать просила своего

связчика, мужа ли.

Аким делал вид, будто не понимает просьбы больной, потому что одну ее

оставлять пока нельзя. Гога же или Григорий скорее всего утерялся в тайге, и

найти его -- дело длинное, головоломное, почти невозможное, однако искать

все равно придется. Приговоренно вздохнув, охотник вытирал девушке губы

полотенцем и про себя удручался: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Вот попал так попал -- ни

кина, ни охоты!" -- такую жалобу ему один товарищ-скиталец написал когда-то

с целинных земель. Акиму так смешно было, что сделалась та жалоба-вопль его

поговоркой.

И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную

перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке

под руку. Температура стояла на тридцати семи. Аким щелкнул пальцами, даже

стукнул себя по колену, утер лицо рукой и, шумно выдохнув: "Пор-рядок!" --

напоил больную отваром из трав и чаем с брусникой. Сразу стало невыносимо

держать себя на ногах, голову долило -- так убайкался за эти дни. Бросив

телогрейку на кедровый лапник, он собрался соснуть часок, но пробудился

засветло. Вскрикнув: "Ё-ка-лэ-мэ-нэ!" -- бросился к больной, думая, что она

умерла...

Нет, девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы

остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье, и у нее

подскочила температура. "Фершал, н-на мать!" -- изругал себя Аким и стал на

ночь пускать в зимовье Розку. Собака поначалу от приглашения деликатно

уклонялась. Чувствовала себя в избушке стесненно, когда ни посмотришь --

шевельнет хвостом и к порогу. Но словно бы что-то уразумев, смирившись с

участью, с придавленным, бабьим стоном вздохнула и легла у дверей. Ночью

Розка часто вскидывала голову, смотрела на нары, принюхивалась и,

успокоившись, шарилась зубами в своей шерсти, выщелкивала кого-то,

зализывала взъерошенное место, приглаживая себя. Чуткому уху охотника и

такого шума доставало, чтоб не проваливаться на бесчувственное дно забытья,

а спать впросон.

Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил

первый звонкий утренник, и в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка

назвала свое имя -- Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким

гладил ее по голове, по чистому волосу, успокаивал, как умел. С того дня Эля

принялась торопливо есть, не стыдилась жадности -- накапливала силу. Чуть

окрепнув, уже настойчивей заговорила:

-- Надо Го-гу... Надо... Там... -- приподняв руку, показала больная в

сторону Эндэ.

Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил

зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком; на

подоконнике белели обрывки лесок, ржавело заводное колечко. "Рыбак! Ушел

рыбачить. Утонул, наверно. Где, как я его найду! А что, если?.." -- Аким

запрещал себе думать о том, что напарник девушки, муж ли, ушел, бросил ее --

столь черна была эта мысль. Утонул, заблудился, ушел ли неведомый тот Гога,

а искать его изволь -- таков закон тайги, искать в надежде, что человек не

пропал, ждет выручку, нуждается в помощи. Однако прежде следовало перевезти

от устья Эндэ груз. После стеклянистого утренника, после светлой этой,

короткой, предзимней тишины может разом пасть сырая непогодь, снежная заметь

и укрепится зима.

Натопив печку, поставив в изголовье девушки поллитровый термосок со

сладким чаем, Аким плыл вниз по Эндэ, слегка подправляя лодку легким

кормовым веселком, зорко оглядывал берега и за первым же шивером, на

обмыске, занесенном темным таежным песком, заваленном колодником, среди

которого хозяйски стоял приосадистый кедр без вершины, приметил строчки

собольих следов и молчаливо, не по туловищу юрко стрельнувшую в кусты

парочку воронов. Аким подвернул к берегу. До пояса замытый песком, возле

воды лежал человек с выгрызенным горлом и попорченным лицом. "Когда утонул,

вода стояла выше, -- отметил Аким и томко, как-то даже безразлично размышлял

дальше: -- Дождей не было, тальцы в горах перехватило, снег там захряс, не

сочится".

Причитала ронжа на кедре, опустившем до земли полы старой, непродуваемо

мохнатой шубы. Было это главное в округе дерево, по главному-то и рубануло

молнией, отчекрыжило вершину, вот и раздался кедр вширь, разлапился, в

гущине рыжеют шишки, не оббитые ветром, крупные, отборные шишки. Одна вон

покатилась, сухо цепляясь за кору, пощелкивая о сучки. Ворон со старческим

ворчанием возился в кедре, сшевелил выветренную шишку. Где-то совсем близко

по-кошачьи шипел соболь -- вовсе это редко, потайная зверушка, не пуганая,

значит.

Под утопленником нарыты норки. Человек был не крупный, но грудастый,

круглокостный. Из глубины страшного, выеденного рта начищенно блестел

стальной зуб. Бакенбардики, когда-то форсистые, отклеились, сползли с кожей

щек к ушам, висели моховыми лохмотьями. Пустые глазницы прикрыло белесой

лесной паутиной.

"О-о-ох ты, разохты! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!" -- выдохнул Аким и, ко всему уже

готовый, но растревоженный железным зубом, бакенбардами и коротко, походно

стриженными волосами, принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка,

он первым делом глянул на кисть правой руки. На обезжиренной, выполосканной

до белизны коже руки, под первым, когда-то смуглым слоем, обновленно,

вылупленно голубела наколка "Гога" -- аккуратная наколка, мелконькая, не то,

что у Акима, уж ему-то на "Бедовом" наляпали якорей, кинжалов, русалок и

всякого зверья. Человек этот, Гога, умел беречь свое нагулянное тело.

Заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение -- больно много

всего на одного человека: сперва девка, часующая на нарах, теперь вот

мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не

товарища при жизни... Нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни

друзьями, ни товарищами, он сам по себе и для себя жил, Акиму же любой

человек, в тайге встреченный, -- свой человек..." ...

Читать ... Сон о белых горах 01 *** Сон о белых горах 02

*** Сон о белых горах 03

*** Сон о белых горах 04

*** Сон о белых горах 05

*** Сон о белых горах 06

*** Сон о белых горах 07

*** Сон о белых горах 08

*** Сон о белых горах 09

Виктор Астафьев. Повествование в рассказах " Царь-рыба". Часть первая Иллюстрации художника В. ГАЛЬДЯЕВА к повествованию в рассказах Виктора Астафьева "Царь-рыба" *** повествование в рассказах, Страницы книги, Виктор Астафьев, текст, Сон о белых горах, книга, художник В. ГАЛЬДЯЕВ, Царь-, Сон о белых горах 01, чтение ***