Марина Цветаева. Воспоминания дочери

Из книги Ариадны Эфрон - О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом - 163 см, с фигурой египетского мальчика - широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны - без резкости - движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Ариадна (Аля) и Марина Цветаева в Чехии. 1924

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть - и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом - смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза - зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо - никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь - сжата, реплики - формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной. Париж. 1925

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика - и неудовлетворена - ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них - или воображала! - «искру божью» дара; в каждом таком чуяла собрата, преемника - о, не своего! - самой Поэзии! - но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действенно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти - хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда - беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких - друзей, детей - требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом - «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Сергея Эфрона и Марины Цветаевой. Переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница, искусствовед, поэтесса

Курила: в России - папиросы, которые сама набивала, за границей - крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее - горы, скалы, лес - языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, также, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель - юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно - холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, - плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до…, взобраться на…; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, - хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

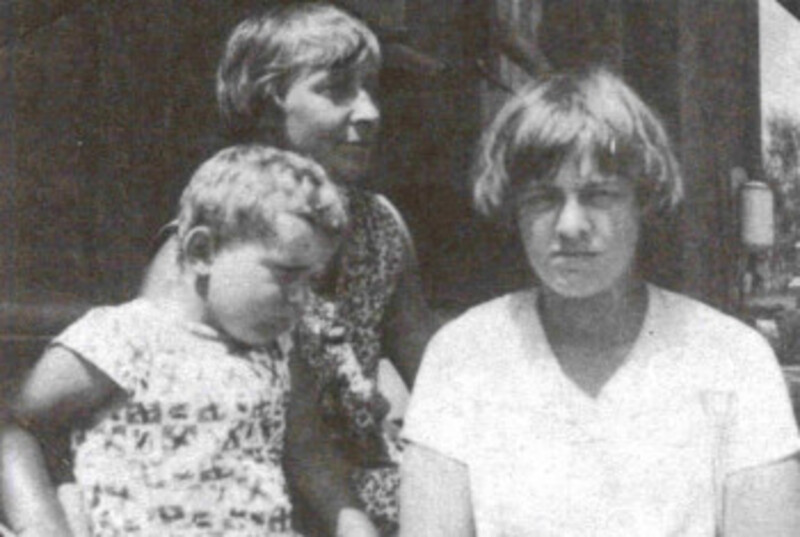

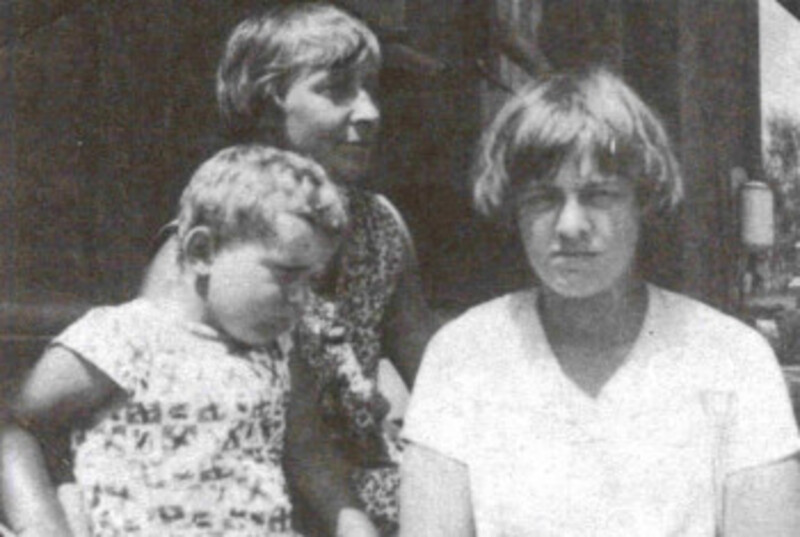

Мур (Георгий Эфрон), Марина Цветаева, Ариадна Эфрон. 1928

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку - с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась - острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала - только в тетрадях, любых - от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего - сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала основное, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии только сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища то самое слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Ариадна Сергеевна Эфрон (Аля), дочь Марины Цветаевой. 1930-е.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а - подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится рукописью для себя одной.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: любые.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты - всем заботам и тяготам дня.

* * *

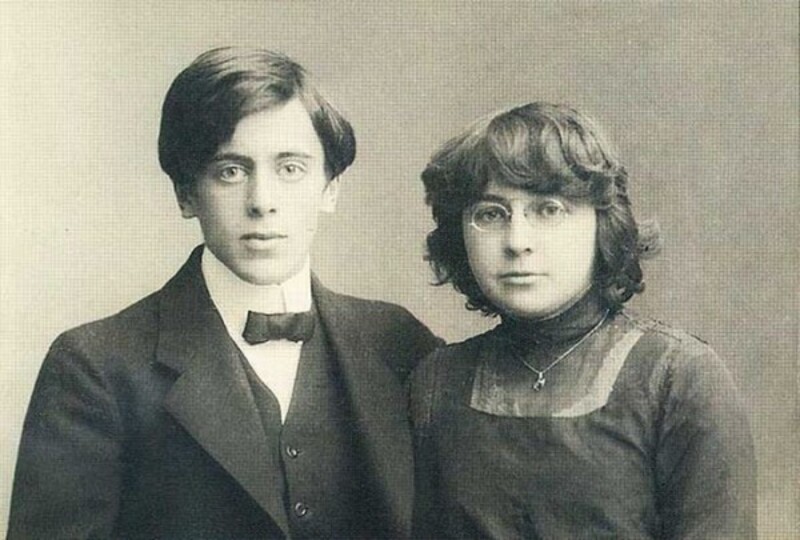

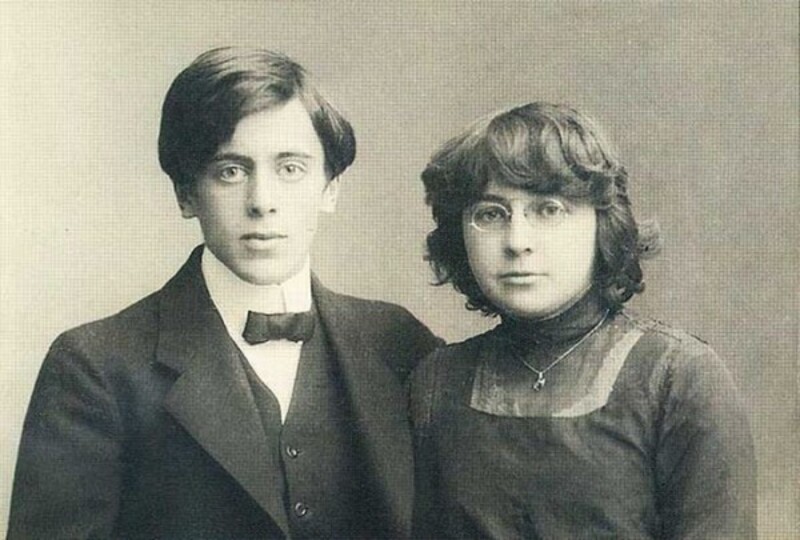

Сергей Яковлевич Эфрон и Марина Цветаева

Они встретились - семнадцатилетний и восемнадцатилетняя - 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей - красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) - с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, - и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день…

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружившей его офицерской верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно понятые идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь - в Чехию и Францию, в стан живых призраков - людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами…

В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказиями», писем почти не было - вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это - кто знает! - судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение - ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан - и невозможен.

Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«…И все же это было совсем не так, Мариночка», - сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». «Чтó же - было?» - «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не „мы“, а - лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками - только и всего. Были битвы за „веру, царя и отечество“ и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи». - «Но были - и герои?» - «Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами…»

Сергей Эфрон, Марина Цветаева с Георгием (Муром) и Ариадна Эфрон.Вшеноры (Чехия), 1925

«Но как же Вы - Вы, Сереженька…» - «А вот так: представьте себе вокзал военного времени - большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, - все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга… Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается - минутное облегчение, - слава тебе, Господи! - но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал - впрочем, вместе со многими и многими! - не в тот поезд… Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет - рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком - по шпалам - всю жизнь…»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем - по шпалам - в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом - 163 см, с фигурой египетского мальчика - широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны - без резкости - движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Ариадна (Аля) и Марина Цветаева в Чехии. 1924

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть - и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом - смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза - зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо - никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь - сжата, реплики - формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной. Париж. 1925

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика - и неудовлетворена - ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них - или воображала! - «искру божью» дара; в каждом таком чуяла собрата, преемника - о, не своего! - самой Поэзии! - но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действенно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти - хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда - беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких - друзей, детей - требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом - «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Сергея Эфрона и Марины Цветаевой. Переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница, искусствовед, поэтесса

Курила: в России - папиросы, которые сама набивала, за границей - крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее - горы, скалы, лес - языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, также, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель - юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно - холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, - плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до…, взобраться на…; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, - хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Мур (Георгий Эфрон), Марина Цветаева, Ариадна Эфрон. 1928

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку - с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась - острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала - только в тетрадях, любых - от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего - сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала основное, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии только сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища то самое слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Ариадна Сергеевна Эфрон (Аля), дочь Марины Цветаевой. 1930-е.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а - подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится рукописью для себя одной.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: любые.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты - всем заботам и тяготам дня.

* * *

Сергей Яковлевич Эфрон и Марина Цветаева

Они встретились - семнадцатилетний и восемнадцатилетняя - 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей - красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) - с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, - и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день…

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружившей его офицерской верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно понятые идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь - в Чехию и Францию, в стан живых призраков - людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами…

В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказиями», писем почти не было - вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это - кто знает! - судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение - ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан - и невозможен.

Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«…И все же это было совсем не так, Мариночка», - сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». «Чтó же - было?» - «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не „мы“, а - лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками - только и всего. Были битвы за „веру, царя и отечество“ и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи». - «Но были - и герои?» - «Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами…»

Сергей Эфрон, Марина Цветаева с Георгием (Муром) и Ариадна Эфрон.Вшеноры (Чехия), 1925

«Но как же Вы - Вы, Сереженька…» - «А вот так: представьте себе вокзал военного времени - большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, - все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга… Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается - минутное облегчение, - слава тебе, Господи! - но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал - впрочем, вместе со многими и многими! - не в тот поезд… Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет - рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком - по шпалам - всю жизнь…»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем - по шпалам - в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.