Анна Ахматова. История трех фотографий

Древнее село Черкизово городского округа Коломна с конца XVII века принадлежало князьям Черкасским. В 1892 году флигель бывшей княжеской усадьбы приобрел эндокринолог Василий Дмитриевич Шервинский. Его сын Сергей Васильевич был писателем, переводчиком и поэтом. В первой половине XXвека дом Шервинских в Черкизово стал центром притяжения талантливых и известных людей. Сергей Васильевич в шутку объяснял это «Коломенской аномалией». В Черкизово-Старках побывали поэты Александр Кочетков и Вера Меркурьева, искусствовед Лев Горнунг, переводчик Михаил Лозинский и другие. В имении-даче Шервинских подолгу гостила Анна Ахматова.

В книге «От знакомства к родству. Стихи, переводы, очерки, воспоминания» Сергей Васильевич Шервинский подробно описывал приезды поэтессы Анны Андреевны Ахматовой в Черкизово-Старки. Первый раз Ахматова посетила имение Шервинских под Коломной в 1936 году. Добраться до «аномалии» было не так просто. Ахматова ехала три часа на рязанском поезде до станции Пески. В вагоне ее окружали торговавшие в Москве деревенские бабы, которых называли «мешочницами». Сопровождавший Анну Андреевну С.В. Шервинский писал: «Веселые женщины раздирали руками селедку, откусывали колбасу «от цельной», запивали по очереди из бутылок и бидонов. С этой однообразно серой женской толпой Ахматова контрастировала сильно, но на нее никто не обращал внимания». После Бронниц вагон пустел: «мешочницы» спрыгивали на полустанках и, снимая с ног обувь, босыми возвращались в свои деревни.

Наконец, Ахматова и Шервинский прибыли на станцию Пески. Они шли еще около двух километров пешком до реки Москвы. Черкизово и погост Старки стояли на противоположном берегу, а мост в то время был разрушен, поэтому переправлялись через реку на неуклюжей плоскодонной лодке. «Царственная горожанка не совсем уверенно ступала по короткому, несколько крутому склону, потом приходилось одним широким шагом преодолевать лодочный борт», - вспоминал Сергей Васильевич.

Семья Шервинских предоставила Ахматовой комнату с окнами, выходящими на яблоневый сад. Поэтесса посвятила хозяевам усадьбы в Черкизове стихотворение «Под Коломной». Правда, Сергей Васильевич удивлялся строкам: «Все бревенчато, дощато, гнуто…», потому что Анна Андреевна поселилась в каменном доме. Каменными были и все другие постройки, кроме небольшого домика, в котором жила знакомая семьи Шервинских В.И. Жмурова. Она не была связана с литературой и поэзией, но Ахматова заходила в деревянный домик Жмуровой и подолгу беседовала с ней.

Второй раз Ахматова приехала в Черкизово в 1938 году. В этот приезд произошла встреча Анны Андреевны с поэтами Александром Сергеевичем Кочетковым и Верой Александровной Меркурьевой. Кочетков с женой и Меркурьева вместе снимали избу у Никольской церкви на погосте Старки рядом с имением Шервинских. Сергей Васильевич писал: «Едва ли когда-нибудь в крестьянской избе истовей готовились к прибытию чудотворной иконы, чем у Кочетковых к визиту Анны Андреевны». У В.А. Меркурьевой нашел приют повредивший лапу местный галчонок, а у жены Кочеткова Инны Григорьевны имелся котенок. Поэты, жившие под одной крышей, выгуливали питомцев с осторожностью. Вера Александровна Меркурьева обходила Никольскую церковь слева, а Инна Григорьевна Кочеткова - справа, чтобы котенок не загрыз галчонка.

В «Коломенской аномалии» у Сергея Васильевича Шервинского бывал искусствовед Лев Владимирович Горнунг. Кроме литературы он серьезно увлекался фотографией. Лев Владимирович снял главную местную достопримечательность - псевдо-готическую Никольскую церковь погоста Старки. Сегодня этот храм выкрашен в желтый цвет, а в 1930-е годы он был розовым. Горнунг сделал также несколько профессиональных снимков Анны Ахаматовой. Лев Владимирович вспоминал, что поэтесса позировала с большой неохотой. Она говорила фотографу: «Я не могу больше сниматься, я слишком стара!» Одна фотография Анны Андреевны в ее комнате в Черкизово оказалась особенно удачной. Ее потом несколько раз перепечатывали и поместили в сборник стихов 1961 года.

Горнунг и Шервинский вспоминали о совместной поездке с Анной Андреевной Ахматовой в Коломну. В этом городе она провела шестнадцатое июля 1936 года. Ахматову интересовала не только коломенская старина. Ей хотелось увидеть дом и места, связанные с жизнью писателя Бориса Пильняка, с которым дружила в последние годы его жизни. Лев Горнунг взял в поездку фотоаппарат и сделал несколько снимков Анны Андреевны на улицах Коломны. Он вспоминал, что, рассматривая соборную площадь, Ахматова сравнила ее с Пизой. Сергей Васильевич Шервинский в молодости тоже бывал в Италии и согласился с этим сравнением. Путешественники захотели подняться на знаменитую Маринкину башню коломенского кремля. Двери в нее были заперты, но для гостей смотрители музея открыли легендарную темницу авантюристки Марины Мнишек. Ахматова не смогла детально изучить внутренности башни, потому что при подъеме по узкой лестнице у нее неожиданно отвалилась подошва туфли.

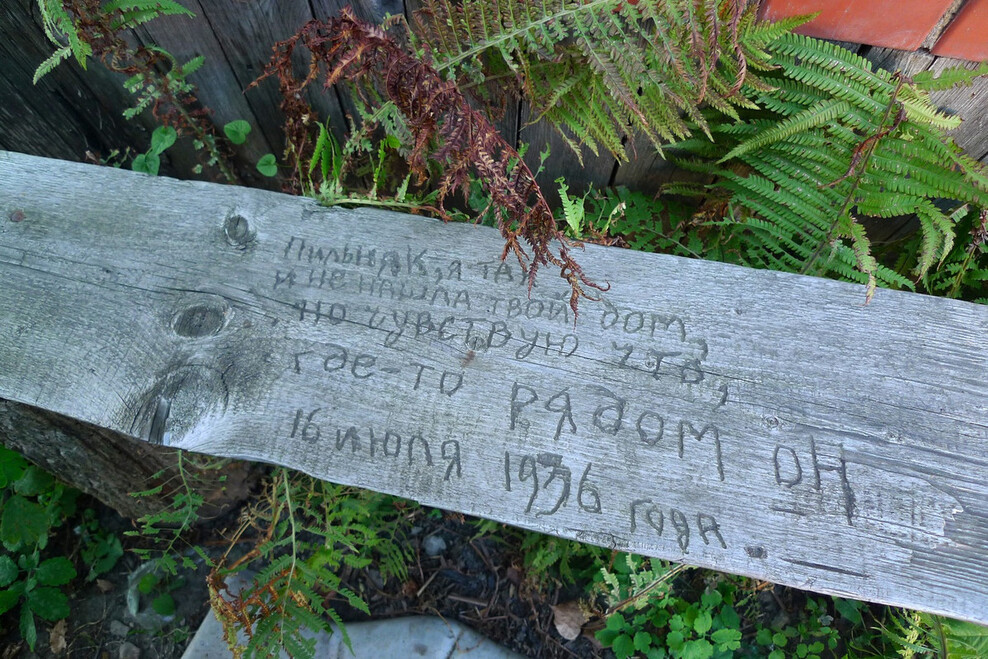

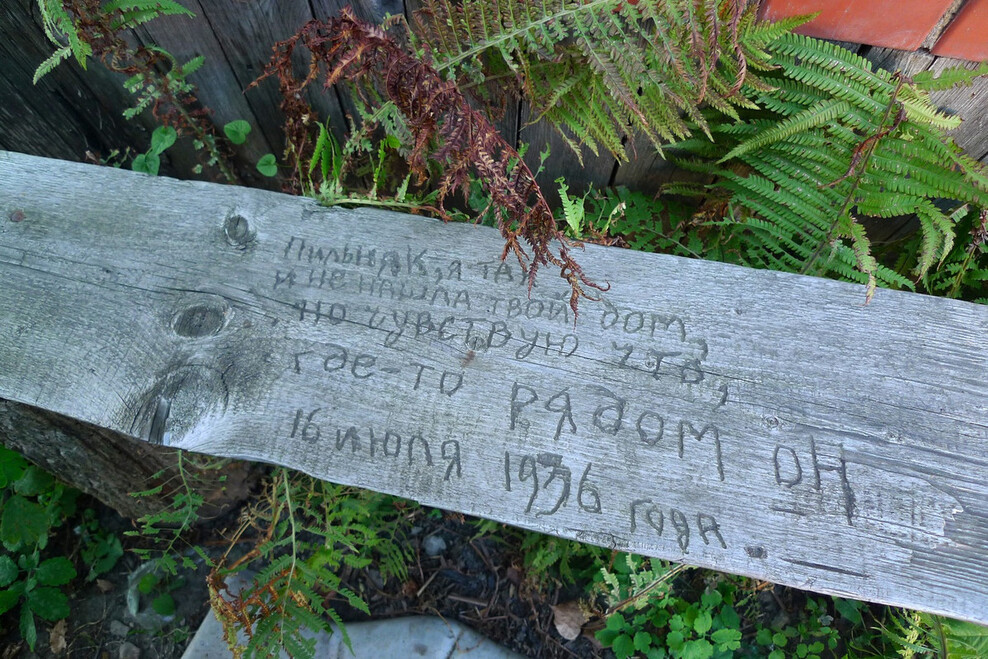

"Автограф" Ахматовой, скорее всего сделанный перочинным ножиком.

Пильняка знали в Коломне под фамилией Ворау, поэтому его дом не удалось найти

Из дневников Льва Горнунга

14. III. 1936.

Из Москвы шестичасовым поездом с Казанского вокзала я, наконец, отправился на станцию Пески на дачу Шервинских. Дача Шервинских стоит на берегу Москвы-реки близ ее впадения в Оку. Анна Ахматова живет там уже третью неделю.

Когда я пришел со станции, в доме никого не было заметно. За домом на лужайке я встретил Сергея Шервинского. День был очень жаркий и пыльный, и Сережа предложил мне первым делом умыться холодной водой из колодца. Было уже поздно, вечерний чай собрались пить не на террасе, а в столовой, За большим круглым столом с шумно кипящим самоваром уже сидели профессор Василий Дмитриевич Шервинский, Анна Андреевна Ахматова и врач Валентина Ивановна Обакевич. Леля (Елена Владимировна - жена Сергея Васильевича) была нездорова и лежала в своей комнате.

<...> Анна Андреевна со мной и Сережей вышла из столовой открытую каменную террасу подышать свежим воздухом. Разговор зашел об Осипе Мандельштаме и о нашей предстоящей поездке в Коломну.

Я был в Коломне ранее только один раз, Сережа, конечно, гораздо больше, так как эта дача принадлежала его отцу с давних пор. Анна Андреевна никогда не бывала в Коломне, она интересовала ее как старинный русский город.

15. VII. 1936.

<...> За чаем и за обедом, когда Анна Андреевна отказывалась от какого-нибудь блюда, хозяева упрекали ее, что она слишком мало ест, она смущалась, пыталась как-то оправдаться и в таких случаях в ней было что-то почти детское, какая-то застенчивость и неловкость. Держалась она в высшей стеки скромно и просто.

В этот ее приезд нельзя было не заметить бедности ее одежды. Она привезла с собой одно темное платье с большим разрезом из дешевой тонкой материи, очень просто сшитое, и еще три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, черные, матерчатые - лодочкой, на кожаной подошве. На голове в солнечные дни она носила небольшой сатиновый платочек бледно-розового цвета.

Анна Андреевна пыталась иногда поиграть и поговорить двумя девочками - Анютой и Катей, внучками профессора, но выходило это у нее как-то неловко, неумело. Чаще к ней подходила младшая - Катя.

При встрече с Анной Андреевной этим летом я заметил в ней большую перемену, не то чтобы она очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У нее какая-то неровная походка, срывающийся, непрочный голос. Врачи ее сейчас лечат, здесь на даче за ней наблюдают профессор Шервинский и его ассистентка Валентина Ивановна - оба терапевты и эндокринологи. Василий Дмитриевич нашел у нее изменения в щитовидной железе. И все же Анна Андреевна говорит, что за последнее время она "перестала чувствовать свое сердце".

Не могу отделаться от мысли, что рядом находится необыкновенный человек, какого можно встретить только раз в жизни, и потому как-то странно видеть Анну Андреевну в самых обыкновенных житейских положениях.

Сергей Васильевич взял с собой из Москвы литературную работу - он редактирует для Гослитиздата перевод "Фауста" Гете, сделанный в свое время Валерием Брюсовым, по вечерам он решил читать нам вслух отдельные главы. Сегодня после заката он прочел три главы из первой части "Фауста".

16. VII. 1936.

<...> Коломна интересовала Анну Андреевну не только своей стариной. Ей хотелось посмотреть на город, в котором в 1919 или 1920 году на Старом Посаде одно время жил писатель Борис Пильняк. В его книге есть точное описание этого района и Заречья. Там он написал свою повесть "Колымен-град", напечатанную в альманахе "Северное утро". Анна Андреевна дружила с Пильняком в последние годы его жизни.

На Коломну Анна Андреевна смотрела с интересом. Пока мы с Сережей задержались у одного старинного дома XVII века, Анна Андреевна прошла в соседний переулок и присела на скамейку у деревянного домика в тени. Мы с Сережей увидели Ахматову в этом переулке и решили заснять ее на фоне этого пейзажа со старинной шатровой колокольней. Этот снимок у меня получился удачным.

Мы пошли дальше. Я сфотографировал Шервинского и Ахматову на фоне Пятницких ворот, из которых, по преданию, выехал Дмитрий Донской со своим войском, отправляясь на Куликово поле. Я снял ворота во всю высоту, и фигуры около них получились мелкие.

Когда Анна Андреевна присела отдохнуть прямо на траве около большого тенистого дерева, она протянула руку к стволу и оперлась на него. Поза была интересная и необычная, и я заснял Ахматову.

На Соборной площади мы любовались древним собором, старинными церквами и зданиями ампирного стиля. Ахматова сказала, что это место напоминает ей Италию, город Пизу, и Сергей Васильевич с ней согласился. Им обоим довелось в молодости побывать в Италии.

Мы подошли к одной из башен Коломенского кремля, известной под названием "Маринкина башня", так как в ней, по преданию, сидела в заточении Марина Мнишек. Оба входа в башню были закрыты. Я оставил Сережу и Анну Андреевну и отправился искать сотрудников музея, чтобы получить разрешение на осмотр башни. Когда я вернулся и были принесены ключи кем-то из музейных работников, Ахматова и Шервинский сидели возле башни на бревнах.

Осматривали башню недолго. У Анны Андреевны при подъеме по узкой кирпичной лестнице оторвалась у туфли подошва, о чем она со смущением нам сообщила. Она спросила, нет ли у меня перочинного ножа, но Сергей Васильевич на том основании, что Ахматова надела в дорогу туфли его жены Елены Владимировны, смело оторвал отскочившую подошву.

В этот день Анна Андреевна заметно загорела. Я ее спросил, избегает ли она загара, и она ответила: "Нет, мне все равно, я сейчас совсем не слежу за своей внешностью".

17. VII. 1936.

Утром, как всегда, я встал рано и уже в семь часов решил сфотографировать большим аппаратом (13Х18) старинную розовую церковь, построенную Баженовым для князей Черкасских, бывших владельцев этих мест. Около церкви стоит домик, в котором живет на даче семья поэта Александра Кочеткова.

Валентина Ивановна прошла мимо меня на прогулку с собакой. К утреннему чаю все собрались на большой деревянной террасе. Василию Дмитриевичу, соблюдавшему диету, принесли его обычную жиденькую кашу из продельной крупы. При этом он сказал, обратившись к Анне Андреевне:

"Вот теперь у себя в Ленинграде Вы будете есть такую кашу и вспоминать меня". На что Ахматова с улыбкой ответила: "Я не только от каши буду Вас вспоминать". Когда старшую дочку Сережи Анюту послали посмотреть, который час, и она пришла и сказала, Анна Андреевна призналась, что до 14 лет не умела узнавать время.

Сегодня за чаем я уже не в первый раз напомнил Анне Андреевне, что она забыла принять свое лекарство. Она поблагодарила со словами, что ей придется взять меня с собой в Ленинград, так как она каждый раз забывает об этом лекарстве, а здешние врачи дают ей с собой наказ продолжать это лечение.

<…> После чая Сергей Васильевич в этой же комнате сел за фисгармонию и, аккомпанируя себе, спел несколько старинных романсов. Когда же Сергей Васильевич спел романс Глинки "Я помню чудное мгновенье", Ахматова сказала, что не любит этого стихотворения, оно надуманное и неискреннее, как бы "альбомное". Сергей Васильевич согласился с ней. Понравилась Анне Андреевне одна неаполитанская песня, которую Сережа пел по-итальянски, и "Вечерняя серенада" Шуберта, которую Ахматова очень любит.

<...> Разговор был на большой террасе, где за столом сидел один Василий Дмитриевич. Анна Андреевна стояла у деревянной колонны, прислонясь к. ней. На мою просьбу (сняться) она ответила с каким-то отчаяньем в голосе: "Я не могу больше сниматься, я слишком стара!"

Дело в том, что еще до моего приезда, в начале июля Ахматову фотографировал друг Сережи Шервинского философ и преподаватель логики Александр Сергеевич Ахманов, который жил на даче в соседнем селе Черкизово, недалеко от Шервинских. На снимках этого фотолюбителя Ахманова Анна Андреевна вышла плохо и старше своего возраста.

Я старался разубедить Анну Андреевну, хотя замечал, что и в общих группах она снималась не очень охотно, лишь бы нарушить компании.

Во время обеда Ахматова спросила, в каком платы хочу ее снять. И снова сказала: "Стоит ли сниматься!" Но меня поддержал Сережа и уговорил ее. Я сказал, что хотел бы снять ее во вчерашнем черном платье.

Она пошла в комнату переодеться, и, когда я вошел к ней с большим деревянным аппаратом, мне показалось, что она немножко рассержена нашей настойчивостью.

Она села на диван, покрытый полосатым тиком, и подобрала под себя ноги. Ей не хотелось, чтобы были видны ее старые туфли. Я сделал только один снимок на фоне светлой стены. Не удержавшись, спросил Анну Андреевну, сердится ли она на меня, и добавил, что мне давно хотелось сфотографировать ее отдельно, что она единственная и других таких нет. Она смущенно пробормотала: "Нет, нет, есть и лучше меня. Но я на вас не сержусь". Я поцеловал ей руку и ушел собираться к отъезду.

20. VII. 1936.

Вчера в Москве весь день проявлял и печатал дачные снимки. Получилось хорошо, особенно я доволен последним снимком Анны Андреевны в ее комнате.

С вечерним поездом я отправился в Пески и когда, я перейдя реку, подходил к Старкам, то на террасе не бы никого. Только за домом на лугу меня первая замети Анна Андреевна, шедшая с Валентиной Ивановной, и со словами: "Кто приехал, кто приехал!" - пошла мне навстречу. Поздоровавшись со мной, дамы послали меня умываться после пыльной дороги, так как скоро предполагалось чтение "Фауста" Сергеем Шервинским.

На террасе после чтения VII-XI глав "Фауста", когда гости разошлись, уже за ужином при свете большой керосиновой лампы-"молнии" снова смотрели привезенные фото. Они имели шумный успех.

Анна Андреевна сказала, что она очень довольна большим фото в черном платье и хочет, не дожидаясь отъезда, послать эту фотографию в Ленинград Николаю Николаевичу Пунину, также обещала надписать такую фотокарточку мне и "нашим гостеприимным хозяевам". Мне Ахматова написала карандшом на обороте этого снимка: "Милому Льву Владимировичу Горнунгу от его модели".

Валентина Ивановна осталась недовольна собой на снимках и вырезала себя ножницами, несмотря на протест профессора.

Поздно вечером, когда я вошел в кабинет Сережи Шервинского, чтобы устроить себе постель на его диване, мы с ни долго говорили об Анне Ахматовой, обменивались впечатлениями и во многом сошлись в них. Он прочел мне свое стихотворение, написанное здесь и посвященное Анне Ахматовой, и говорил, что ее фото вышли удачно. Особенно ему понравились снимки в Коломне: на скамейке и под деревом. Снимок в черном платье он называл "основным".

http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/gornung-vstrecha-za-vstrechej.htm

https://mosregtoday.ru/news/neizvedannoe-podmoskov-e/anna-ahmatova-v-kolomenskoj-anomalii/

В книге «От знакомства к родству. Стихи, переводы, очерки, воспоминания» Сергей Васильевич Шервинский подробно описывал приезды поэтессы Анны Андреевны Ахматовой в Черкизово-Старки. Первый раз Ахматова посетила имение Шервинских под Коломной в 1936 году. Добраться до «аномалии» было не так просто. Ахматова ехала три часа на рязанском поезде до станции Пески. В вагоне ее окружали торговавшие в Москве деревенские бабы, которых называли «мешочницами». Сопровождавший Анну Андреевну С.В. Шервинский писал: «Веселые женщины раздирали руками селедку, откусывали колбасу «от цельной», запивали по очереди из бутылок и бидонов. С этой однообразно серой женской толпой Ахматова контрастировала сильно, но на нее никто не обращал внимания». После Бронниц вагон пустел: «мешочницы» спрыгивали на полустанках и, снимая с ног обувь, босыми возвращались в свои деревни.

Наконец, Ахматова и Шервинский прибыли на станцию Пески. Они шли еще около двух километров пешком до реки Москвы. Черкизово и погост Старки стояли на противоположном берегу, а мост в то время был разрушен, поэтому переправлялись через реку на неуклюжей плоскодонной лодке. «Царственная горожанка не совсем уверенно ступала по короткому, несколько крутому склону, потом приходилось одним широким шагом преодолевать лодочный борт», - вспоминал Сергей Васильевич.

Семья Шервинских предоставила Ахматовой комнату с окнами, выходящими на яблоневый сад. Поэтесса посвятила хозяевам усадьбы в Черкизове стихотворение «Под Коломной». Правда, Сергей Васильевич удивлялся строкам: «Все бревенчато, дощато, гнуто…», потому что Анна Андреевна поселилась в каменном доме. Каменными были и все другие постройки, кроме небольшого домика, в котором жила знакомая семьи Шервинских В.И. Жмурова. Она не была связана с литературой и поэзией, но Ахматова заходила в деревянный домик Жмуровой и подолгу беседовала с ней.

Второй раз Ахматова приехала в Черкизово в 1938 году. В этот приезд произошла встреча Анны Андреевны с поэтами Александром Сергеевичем Кочетковым и Верой Александровной Меркурьевой. Кочетков с женой и Меркурьева вместе снимали избу у Никольской церкви на погосте Старки рядом с имением Шервинских. Сергей Васильевич писал: «Едва ли когда-нибудь в крестьянской избе истовей готовились к прибытию чудотворной иконы, чем у Кочетковых к визиту Анны Андреевны». У В.А. Меркурьевой нашел приют повредивший лапу местный галчонок, а у жены Кочеткова Инны Григорьевны имелся котенок. Поэты, жившие под одной крышей, выгуливали питомцев с осторожностью. Вера Александровна Меркурьева обходила Никольскую церковь слева, а Инна Григорьевна Кочеткова - справа, чтобы котенок не загрыз галчонка.

В «Коломенской аномалии» у Сергея Васильевича Шервинского бывал искусствовед Лев Владимирович Горнунг. Кроме литературы он серьезно увлекался фотографией. Лев Владимирович снял главную местную достопримечательность - псевдо-готическую Никольскую церковь погоста Старки. Сегодня этот храм выкрашен в желтый цвет, а в 1930-е годы он был розовым. Горнунг сделал также несколько профессиональных снимков Анны Ахаматовой. Лев Владимирович вспоминал, что поэтесса позировала с большой неохотой. Она говорила фотографу: «Я не могу больше сниматься, я слишком стара!» Одна фотография Анны Андреевны в ее комнате в Черкизово оказалась особенно удачной. Ее потом несколько раз перепечатывали и поместили в сборник стихов 1961 года.

Горнунг и Шервинский вспоминали о совместной поездке с Анной Андреевной Ахматовой в Коломну. В этом городе она провела шестнадцатое июля 1936 года. Ахматову интересовала не только коломенская старина. Ей хотелось увидеть дом и места, связанные с жизнью писателя Бориса Пильняка, с которым дружила в последние годы его жизни. Лев Горнунг взял в поездку фотоаппарат и сделал несколько снимков Анны Андреевны на улицах Коломны. Он вспоминал, что, рассматривая соборную площадь, Ахматова сравнила ее с Пизой. Сергей Васильевич Шервинский в молодости тоже бывал в Италии и согласился с этим сравнением. Путешественники захотели подняться на знаменитую Маринкину башню коломенского кремля. Двери в нее были заперты, но для гостей смотрители музея открыли легендарную темницу авантюристки Марины Мнишек. Ахматова не смогла детально изучить внутренности башни, потому что при подъеме по узкой лестнице у нее неожиданно отвалилась подошва туфли.

"Автограф" Ахматовой, скорее всего сделанный перочинным ножиком.

Пильняка знали в Коломне под фамилией Ворау, поэтому его дом не удалось найти

Из дневников Льва Горнунга

14. III. 1936.

Из Москвы шестичасовым поездом с Казанского вокзала я, наконец, отправился на станцию Пески на дачу Шервинских. Дача Шервинских стоит на берегу Москвы-реки близ ее впадения в Оку. Анна Ахматова живет там уже третью неделю.

Когда я пришел со станции, в доме никого не было заметно. За домом на лужайке я встретил Сергея Шервинского. День был очень жаркий и пыльный, и Сережа предложил мне первым делом умыться холодной водой из колодца. Было уже поздно, вечерний чай собрались пить не на террасе, а в столовой, За большим круглым столом с шумно кипящим самоваром уже сидели профессор Василий Дмитриевич Шервинский, Анна Андреевна Ахматова и врач Валентина Ивановна Обакевич. Леля (Елена Владимировна - жена Сергея Васильевича) была нездорова и лежала в своей комнате.

<...> Анна Андреевна со мной и Сережей вышла из столовой открытую каменную террасу подышать свежим воздухом. Разговор зашел об Осипе Мандельштаме и о нашей предстоящей поездке в Коломну.

Я был в Коломне ранее только один раз, Сережа, конечно, гораздо больше, так как эта дача принадлежала его отцу с давних пор. Анна Андреевна никогда не бывала в Коломне, она интересовала ее как старинный русский город.

15. VII. 1936.

<...> За чаем и за обедом, когда Анна Андреевна отказывалась от какого-нибудь блюда, хозяева упрекали ее, что она слишком мало ест, она смущалась, пыталась как-то оправдаться и в таких случаях в ней было что-то почти детское, какая-то застенчивость и неловкость. Держалась она в высшей стеки скромно и просто.

В этот ее приезд нельзя было не заметить бедности ее одежды. Она привезла с собой одно темное платье с большим разрезом из дешевой тонкой материи, очень просто сшитое, и еще три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, черные, матерчатые - лодочкой, на кожаной подошве. На голове в солнечные дни она носила небольшой сатиновый платочек бледно-розового цвета.

Анна Андреевна пыталась иногда поиграть и поговорить двумя девочками - Анютой и Катей, внучками профессора, но выходило это у нее как-то неловко, неумело. Чаще к ней подходила младшая - Катя.

При встрече с Анной Андреевной этим летом я заметил в ней большую перемену, не то чтобы она очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У нее какая-то неровная походка, срывающийся, непрочный голос. Врачи ее сейчас лечат, здесь на даче за ней наблюдают профессор Шервинский и его ассистентка Валентина Ивановна - оба терапевты и эндокринологи. Василий Дмитриевич нашел у нее изменения в щитовидной железе. И все же Анна Андреевна говорит, что за последнее время она "перестала чувствовать свое сердце".

Не могу отделаться от мысли, что рядом находится необыкновенный человек, какого можно встретить только раз в жизни, и потому как-то странно видеть Анну Андреевну в самых обыкновенных житейских положениях.

Сергей Васильевич взял с собой из Москвы литературную работу - он редактирует для Гослитиздата перевод "Фауста" Гете, сделанный в свое время Валерием Брюсовым, по вечерам он решил читать нам вслух отдельные главы. Сегодня после заката он прочел три главы из первой части "Фауста".

16. VII. 1936.

<...> Коломна интересовала Анну Андреевну не только своей стариной. Ей хотелось посмотреть на город, в котором в 1919 или 1920 году на Старом Посаде одно время жил писатель Борис Пильняк. В его книге есть точное описание этого района и Заречья. Там он написал свою повесть "Колымен-град", напечатанную в альманахе "Северное утро". Анна Андреевна дружила с Пильняком в последние годы его жизни.

На Коломну Анна Андреевна смотрела с интересом. Пока мы с Сережей задержались у одного старинного дома XVII века, Анна Андреевна прошла в соседний переулок и присела на скамейку у деревянного домика в тени. Мы с Сережей увидели Ахматову в этом переулке и решили заснять ее на фоне этого пейзажа со старинной шатровой колокольней. Этот снимок у меня получился удачным.

Мы пошли дальше. Я сфотографировал Шервинского и Ахматову на фоне Пятницких ворот, из которых, по преданию, выехал Дмитрий Донской со своим войском, отправляясь на Куликово поле. Я снял ворота во всю высоту, и фигуры около них получились мелкие.

Когда Анна Андреевна присела отдохнуть прямо на траве около большого тенистого дерева, она протянула руку к стволу и оперлась на него. Поза была интересная и необычная, и я заснял Ахматову.

На Соборной площади мы любовались древним собором, старинными церквами и зданиями ампирного стиля. Ахматова сказала, что это место напоминает ей Италию, город Пизу, и Сергей Васильевич с ней согласился. Им обоим довелось в молодости побывать в Италии.

Мы подошли к одной из башен Коломенского кремля, известной под названием "Маринкина башня", так как в ней, по преданию, сидела в заточении Марина Мнишек. Оба входа в башню были закрыты. Я оставил Сережу и Анну Андреевну и отправился искать сотрудников музея, чтобы получить разрешение на осмотр башни. Когда я вернулся и были принесены ключи кем-то из музейных работников, Ахматова и Шервинский сидели возле башни на бревнах.

Осматривали башню недолго. У Анны Андреевны при подъеме по узкой кирпичной лестнице оторвалась у туфли подошва, о чем она со смущением нам сообщила. Она спросила, нет ли у меня перочинного ножа, но Сергей Васильевич на том основании, что Ахматова надела в дорогу туфли его жены Елены Владимировны, смело оторвал отскочившую подошву.

В этот день Анна Андреевна заметно загорела. Я ее спросил, избегает ли она загара, и она ответила: "Нет, мне все равно, я сейчас совсем не слежу за своей внешностью".

17. VII. 1936.

Утром, как всегда, я встал рано и уже в семь часов решил сфотографировать большим аппаратом (13Х18) старинную розовую церковь, построенную Баженовым для князей Черкасских, бывших владельцев этих мест. Около церкви стоит домик, в котором живет на даче семья поэта Александра Кочеткова.

Валентина Ивановна прошла мимо меня на прогулку с собакой. К утреннему чаю все собрались на большой деревянной террасе. Василию Дмитриевичу, соблюдавшему диету, принесли его обычную жиденькую кашу из продельной крупы. При этом он сказал, обратившись к Анне Андреевне:

"Вот теперь у себя в Ленинграде Вы будете есть такую кашу и вспоминать меня". На что Ахматова с улыбкой ответила: "Я не только от каши буду Вас вспоминать". Когда старшую дочку Сережи Анюту послали посмотреть, который час, и она пришла и сказала, Анна Андреевна призналась, что до 14 лет не умела узнавать время.

Сегодня за чаем я уже не в первый раз напомнил Анне Андреевне, что она забыла принять свое лекарство. Она поблагодарила со словами, что ей придется взять меня с собой в Ленинград, так как она каждый раз забывает об этом лекарстве, а здешние врачи дают ей с собой наказ продолжать это лечение.

<…> После чая Сергей Васильевич в этой же комнате сел за фисгармонию и, аккомпанируя себе, спел несколько старинных романсов. Когда же Сергей Васильевич спел романс Глинки "Я помню чудное мгновенье", Ахматова сказала, что не любит этого стихотворения, оно надуманное и неискреннее, как бы "альбомное". Сергей Васильевич согласился с ней. Понравилась Анне Андреевне одна неаполитанская песня, которую Сережа пел по-итальянски, и "Вечерняя серенада" Шуберта, которую Ахматова очень любит.

<...> Разговор был на большой террасе, где за столом сидел один Василий Дмитриевич. Анна Андреевна стояла у деревянной колонны, прислонясь к. ней. На мою просьбу (сняться) она ответила с каким-то отчаяньем в голосе: "Я не могу больше сниматься, я слишком стара!"

Дело в том, что еще до моего приезда, в начале июля Ахматову фотографировал друг Сережи Шервинского философ и преподаватель логики Александр Сергеевич Ахманов, который жил на даче в соседнем селе Черкизово, недалеко от Шервинских. На снимках этого фотолюбителя Ахманова Анна Андреевна вышла плохо и старше своего возраста.

Я старался разубедить Анну Андреевну, хотя замечал, что и в общих группах она снималась не очень охотно, лишь бы нарушить компании.

Во время обеда Ахматова спросила, в каком платы хочу ее снять. И снова сказала: "Стоит ли сниматься!" Но меня поддержал Сережа и уговорил ее. Я сказал, что хотел бы снять ее во вчерашнем черном платье.

Она пошла в комнату переодеться, и, когда я вошел к ней с большим деревянным аппаратом, мне показалось, что она немножко рассержена нашей настойчивостью.

Она села на диван, покрытый полосатым тиком, и подобрала под себя ноги. Ей не хотелось, чтобы были видны ее старые туфли. Я сделал только один снимок на фоне светлой стены. Не удержавшись, спросил Анну Андреевну, сердится ли она на меня, и добавил, что мне давно хотелось сфотографировать ее отдельно, что она единственная и других таких нет. Она смущенно пробормотала: "Нет, нет, есть и лучше меня. Но я на вас не сержусь". Я поцеловал ей руку и ушел собираться к отъезду.

20. VII. 1936.

Вчера в Москве весь день проявлял и печатал дачные снимки. Получилось хорошо, особенно я доволен последним снимком Анны Андреевны в ее комнате.

С вечерним поездом я отправился в Пески и когда, я перейдя реку, подходил к Старкам, то на террасе не бы никого. Только за домом на лугу меня первая замети Анна Андреевна, шедшая с Валентиной Ивановной, и со словами: "Кто приехал, кто приехал!" - пошла мне навстречу. Поздоровавшись со мной, дамы послали меня умываться после пыльной дороги, так как скоро предполагалось чтение "Фауста" Сергеем Шервинским.

На террасе после чтения VII-XI глав "Фауста", когда гости разошлись, уже за ужином при свете большой керосиновой лампы-"молнии" снова смотрели привезенные фото. Они имели шумный успех.

Анна Андреевна сказала, что она очень довольна большим фото в черном платье и хочет, не дожидаясь отъезда, послать эту фотографию в Ленинград Николаю Николаевичу Пунину, также обещала надписать такую фотокарточку мне и "нашим гостеприимным хозяевам". Мне Ахматова написала карандшом на обороте этого снимка: "Милому Льву Владимировичу Горнунгу от его модели".

Валентина Ивановна осталась недовольна собой на снимках и вырезала себя ножницами, несмотря на протест профессора.

Поздно вечером, когда я вошел в кабинет Сережи Шервинского, чтобы устроить себе постель на его диване, мы с ни долго говорили об Анне Ахматовой, обменивались впечатлениями и во многом сошлись в них. Он прочел мне свое стихотворение, написанное здесь и посвященное Анне Ахматовой, и говорил, что ее фото вышли удачно. Особенно ему понравились снимки в Коломне: на скамейке и под деревом. Снимок в черном платье он называл "основным".

http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/gornung-vstrecha-za-vstrechej.htm

https://mosregtoday.ru/news/neizvedannoe-podmoskov-e/anna-ahmatova-v-kolomenskoj-anomalii/