Чем «Дерьмо художника» Мандзони отличается от «Фонтана» Дюшана?

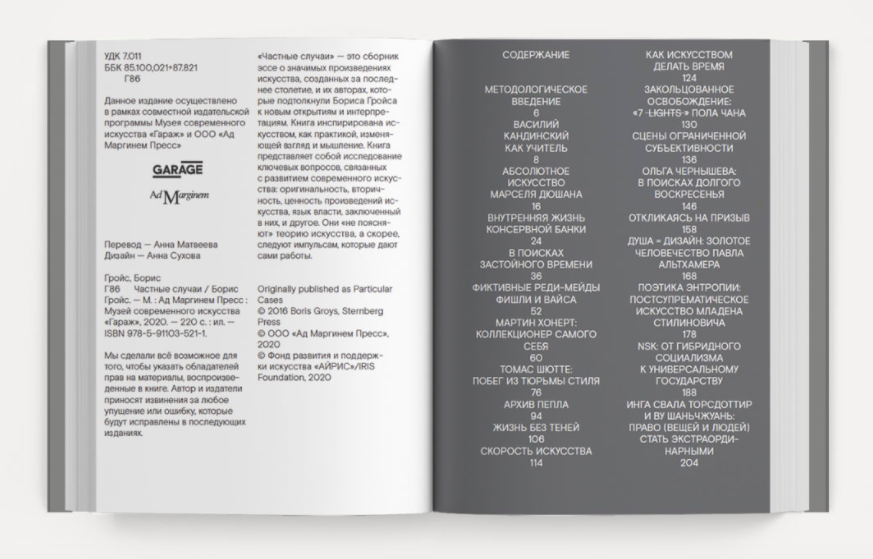

Что общего у Дюшана и Ницше, чем на самом деле наполнял свои консервные банки Пьеро Мандзони и почему группа Laibach справляется с созданием произведений искусства лучше многих восточноевропейских художников? В издательстве «Ад Маргинем Пресс» вышла книга Бориса Гройса «Частные случаи» - по просьбе «Горького» о ней рассказывает Николай Проценко.

Новый сборник эссе Бориса Гройса, несмотря на то, что автор с самого начала заявляет об отсутствии у него какой-либо общей теории, вполне можно рассматривать именно как учебник по основам современного искусства, где за каждым «частным случаем» хорошо просматриваются глубокие теоретические обобщения. Но мастерство Гройса как искусствоведа лучше всего раскрывается как раз в малом жанре художественной критики - его статьи неизменно захватывают, даже если вы ничего раньше не слышали о разбираемых в них художниках или отдельных произведениях.

Дюшан как абсолютное искусство

«Да, я много писал об искусстве, и да, я пишу теоретические тексты. Но это не значит, что у меня есть какая-то теория искусства. Скорее, в своих текстах я двигаюсь от одних конкретных случаев к другим. В этом смысле мое письмо следует траектории английского права, а не французского. Я не выношу частных суждений, исходя из неких общих принципов, - я исхожу из своих предыдущих суждений, вынося новые. Таким образом, я стараюсь оставаться верным своим предыдущим текстам, а не какой-то общей теории», - утверждает Гройс во введении к книге.

Похожую с виду антитеоретическую позицию ему, конечно же, приходилось занимать и прежде - в этом смысле искусствоведение Гройса напоминает социологию Пьера Бурдье (к которому Гройс, насколько можно судить, относится весьма скептически), также воспринимавшего познание общества прежде всего как интерпретацию конкретных социальных практик и не стремившегося ко всеобъемлющим теоретическим работам.

Первое знакомство автора этой рецензии с фигурой Бориса Гройса состоялось в 2002 году и началось с его интервью Михаилу Рыклину, где Гройс весьма емко сформулировал свое минималистичное, но все же теоретическое кредо: «Мое первое знакомство с миром состоялось в больнице, куда я попал из довольно обеспеченной семьи. Там я познакомился с социальной жизнью и понял, что нельзя обобщать. Второе - мой опыт образования: он был построен на скепсисе по отношению к подобным обобщениям. Меня всегда интересовал литературный прием, но я его никогда не принимал за описание какой-либо реальности... Поэтому я настаиваю на формализме, на том, что все, помимо некоторых формальных ходов, является девичьими грезами».

Для самого Гройса таким формальным теоретическим ходом, возникающим во многих его работах, неизменно является соотношение профанного и культурного, или, если воспользоваться его собственной терминологией, «сферой валоризованной культуры». Для искусства ХХ века классическим «частным случаем» того, как перемещение объекта из одной сферы в другую принципиально меняет его статус, стал знаменитый «Фонтан» Марселя Дюшана - обычный писсуар, превращенный в произведение искусства. К этой работе, за сто с лишним лет не утратившей ореола скандальности, Борис Гройс не раз обращался в своих книгах и интервью, а в «Частных случаях» творчество Дюшана получает определение «абсолютное искусство»: оно одновременно валоризирует профанное и девалоризирует традиционно ценное, не отменяя ни того, ни другого. Чем, кстати, не теоретический заход?

Использование реди-мейдов, поясняет Гройс смысл произведенной Дюшаном революции в искусстве, было способом открыть зрителю механизм производства нового как такового - не только в искусстве, но и в культуре в целом. Превратив подчеркнуто профанный объект в культурно валоризированный предмет, Дюшан радикально поставил вопрос о переоценке ценностей, незадолго до этого поднятый Ницше в качестве принципа, который формирует новизну в культуре:

«По Ницше, культура не просто производит новые объекты, а распределяет и перераспределяет ценности. Именно поэтому сам Ницше не создавал новую „философскую систему“, а ревалоризировал „профанную“ жизнь - дионисийский, эротический импульс и волю к власти - и девалоризировал философское мышление как таковое. Точно так же Дюшан не предлагал какой-то новый способ производства предметов искусства, но ревалоризировал объекты профанной жизни - и девалоризировал традиционное понимание искусства как ремесла. В этом смысле и философский дискурс Ницше, и художественная практика Дюшана являются образцами прорыва к новому - как модернистскому, так и современному - пониманию инновации».

Водружение писсуара на пьедестал - придание ему рамки эстетического объекта и тем самым художественной ценности - было радикальным ходом еще и потому, что подлинная новизна подобного жеста возможна лишь один-единственный раз: все последующие реди-мейды будут так или иначе отсылать к первому. В этом смысле, подчеркивает Гройс, Дюшан не только открыл искусству новые возможности - он в то же время и закрыл их, поскольку со временем искусство реди-мейда неизбежно стало казаться привычным, тривиальным и просто неинтересным.

Однако, добавляет Гройс, новое поколение реди-мейдов было уже не перемещением объекта из пространства профанного в контекст искусства, а неким отражением тайных желаний художников, их бессознательных ритуалов и фетишистских фиксаций: «В этом случае пространство профанного перестает быть однородным и превращается в поле артикуляции бессознательного. В такой - сильно измененной, конечно, - форме дюшановская эстетика реди-мейда стала практически доминирующей эстетикой нашего времени: ведь она позволила искусству вновь обрести экспрессивность, индивидуальность и богатство содержания».

Цена и ценность «Дерьма художника»

Не остался без внимания Гройса и еще более скандальный «частный случай» - инсталляция «Дерьмо художника» итальянца Пьеро Мандзони, представляющая собой серию консервных банок, наполненных указанной субстанцией, как утверждал автор произведения. Его неоднократно преподносили либо в качестве примера принципиальной бессмысленности современного искусства, либо как свидетельство того, что оно является просто неким видом рыночного производства, за который кто-то готов платить, - в конечном итоге, Мандзони умудрился продать свое изделие коллекционерам по цене золота. В той же логике можно рассматривать и дюшановский «Фонтан», одна из копий которого ушла за 1,7 млн долларов.

При таком понимании современное искусство оказывается лишь еще одной иллюстрацией того представления о ценности, которое лежит в основе современной экономической теории: ценностью обладает все, что имеет цену на рынке. В свое время эта теория бросила вызов классикам политэкономии от Адама Смита до Карла Маркса, которые полагали, что ценность той или иной вещи определяется объемом вложенного в ее создание труда. В этом смысле «Фонтан», а тем более «Дерьмо художника» выглядят вопиющим вызовом классическому представлению о ценности, но в то же время прекрасно вписываются в противоположную парадигму: если за это заплатили, значит, в этом что-то есть.

Уход от трудовой теории ценности определенно происходил не только в экономике, но и в искусстве. Как пишет Гройс, «с точки зрения Нового времени, произведение искусства должно выражать миг художественного вдохновения, то есть создаваться спонтанно и без видимых усилий, - только в этом случае оно может считаться истинным искусством. Все, что пахнет пóтом, что выдает усердный труд, вложенный в создание произведения, - короче, все, что похоже на ремесло, в модернистскую эпоху вызывает подозрения». С этой точки зрения и «Фонтан», и «Дерьмо художника» полностью соответствуют стремлению к отказу от ремесленной составляющей - создание этих произведений определенно не предполагало усердного труда.

«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони

Однако Гройс считает, что «Дерьмо художника» как раз принципиально отличается от «Фонтана»: если Дюшана интересовала форма современной массовой культуры, то Мандзони интересует содержание, причем не как тема, нарратив или идеология, а как материал. В этом смысле, отмечает Гройс, «Дерьмо художника» - это прежде всего иронический и в то же время предельно точный комментарий к главной стратегии модернизма, состоящей в том, чтобы открыто тематизировать материальность произведения искусства:

«Мандзони открыто представляет содержание своего произведения: это дерьмо. Чистой идентичности формы и содержания, к которой так стремилось искусство модернизма, он здесь со всей очевидностью достигает, притом самым простым путем: на поверхности произведения представлена исчерпывающая информация о его скрытом содержании... Открытие внутреннего содержания успешно лишь тогда, когда принимает форму разоблачения. В каком-то смысле мы всегда подозреваем, что вся еда, которую мы покупаем в консервах, - полное дерьмо, потому что, как считают многие, неизвестно, из чего сделано содержимое консервных банок. С другой стороны, с самого рождения модернистского искусства широкая публика думает, что все это просто „дерьмо“, которое продают по бешеным ценам; иными словами, что модернистское искусство - это гигантское надувательство, что вся его суть - продавать какое-то дерьмо по цене золотых слитков. Но ведь именно это и делает Мандзони: продает консервные банки, в которых, как он гарантирует, содержится его дерьмо, и продает фактически на вес золота. Значит, привлекательность его произведения заключается в первую очередь в том, что оно прямо и безоговорочно подтверждает все антимодернистские подозрения широкой публики».

Но и это еще не все: ведь узнать, действительно ли внутри банок находится то, что написано на этикетке, можно лишь вскрыв их, то есть нарушив целостность произведения. Один из обладателей произведения Мандзони так и сделал, обнаружив, что внутри банки находилась еще одна, оформленная точно так же. Скандальное содержание произведения тем самым оборачивается мистификацией, которая точно так же неотъемлема от современного искусства. Примерно тот же механизм работает, к примеру, в сюжете «Дневной красавицы» Бунюэля, вращающемся вокруг некой таинственной коробки, содержание которой так и остается неизвестным - говорят, сам Бунюэль в ответ на вопрос, что же находится в коробке, отвечал примерно так: а я откуда знаю?

«Знание, что внутри произведения искусства находится дерьмо, напрямую отталкивает зрителя и лучше любых запретов предотвращает попытки заглянуть внутрь. В итоге произведение искусства остается неприкосновенным, даже когда оно начинает циркулировать вне системы искусства, как и предвидел Мандзони в отношении своих консервных банoк. Поэтому можно сказать, что „Дерьмо художника“ - не десакрализация произведения искусства, а, наоборот, его сакрализация... Это произведение, разумеется, можно считать удачной насмешкой над механизмами арт-рынка (соответственно общепринятoй интерпретации). Но в то же время это глубоко меланхоличное произведение, которое раскрывает перед нами общую судьбу всей органической материи как раз потому, что обещает новую форму сохранения, обессмерчивания живого вещества, из которого мы состоим. По сути, оно показывает, что останется после человека и что в нашей неоегипетской цивилизации сохранится после смерти, - не много, но все же больше, чем ничего», - резюмирует Гройс.

Запад и Восток после постмодернизма

То, что Гройс слегка лукавит, заявляя об отсутствии у него теории искусства, заметно и по той легкости, с которой он употребляет термины «модернизм» и «постмодернизм», дающие вполне определенную теоретическую разметку художественного поля. Кстати, нашу сегодняшнюю эпоху Гройс определяет как период «после постмодернизма», то есть после конца всех художественных идеологий и программ.

Тупиком модернистского искусства, по мнению Гройса, стала именно невозможность разрешить уже упоминавшуюся выше дилемму между стремлением к спонтанному творчеству и ремесленным аспектом, который для Гройса невозможно исключить из художественной практики: «Модернистское искусство ищет в произведении искусства чуда, которое стояло бы за этим произведением, но эти искания раз за разом ни к чему не приводят. Любое произведение искусства неизбежно является результатом вложенного труда - и этот факт сводит на нет его претензии на спонтанность и непосредственность. К сожалению, искусство не существует вне ремесла».

Однако западный постмодернизм, бывший реакцией против модернистского канона, унаследовал у своего предшественника формалистское отношение к знакам и образам, все комбинации и перекомбинации этих форм в конце концов были такими же пустыми, как их составные части, считает Гройс. Тем более интересным для него оказывается творчество группы «Ирвин» - арт-коллектива, входящего в художественное движение под названием Neue Slovenische Kunst («Новое словенское искусство»): на первый взгляд оно кажется неким специфическим вариантом постмодернизма, хотя и значительно от него отличается.

Ирвин. «Банка супа Кэмпбелл», 1995 год

Ключевое слово в данном случае, конечно же, «западный» - еще одна сквозная тема в рассуждениях Гройса, уехавшего из СССР почти сорок лет назад, но никогда не отрицавшего своей укорененности в русской и советской культуре. И даже ныне респектабельная Словения, исподволь напоминает Гройс, долгое время была периферией этого мира, и позднее модернистское искусство стран «бывшего Востока» выступало «не как производство пустых означающих, но как присяга на верность западнической ориентации и западным культурным ценностям». Причем титовская Югославия в этом смысле представляет собой еще более сложный «частный случай»: достаточно вспомнить, что для реконструкции разрушенной землетрясением столицы Македонии Скопье был приглашен не кто иной, как великий японский архитектор Кэндзо Тангэ - такая вот совершенно экзотическая рецепция идей высокого модернизма.

В то же время в условиях социализма, считает Гройс, «художник не мог, подобно западным постмодернистам, свободно оперировать пустыми художественными формами, которые понимались бы как язык без содержания. Можно сказать вслед за Хайдеггером: при социализме действительно die Sprache spricht, „язык говорит“: формы, которые использует художник, всегда уже идеологически заряжены... Kогда Хайдеггер утверждает: „Язык говорит“, он имеет в виду, что языком художника говорит общество, говорит народ, поскольку любой язык - это изначально народный язык. Именно отсюда возникают художественные стратегии группы „Ирвин“, а также и некоторых других художников позднесоциалистической и постсоциалистической эпох».

Упадок коммунистической идеологии неизбежно вел к возрождению национализмов - на смену универсалистским установкам шли как раз «частные случаи» в границах отдельно взятых государств и республик. «Частный случай» группы «Ирвин» и NSK (а также, безусловно, и культовой группы Laibach, участники которой приняли непосредственное участие в создании этого движения), по мнению Гройса, интересен тем, что словенцам удалось справиться с работой по воссозданию национальной идентичности лучше, чем любым другим восточноевропейским художникам или арт-группам.

Отчасти, полагает автор книги, так получилось потому, что словенская идентичность была раздроблена в разных местах и по разным линиям: «значение имело не только югославское социалистическое прошлое, но и нацистское прошлое, которое невозможно было просто проигнорировать: ведь нацистское прошлое привносит в словенскую идентичность некую более традиционную германскость». Собственно, Laibach - это немецкое название словенской столицы Любляны, а еще стоит вспомнить, что историческая «колыбель» современной словенской культуры - город Целовец - ныне носит название Клагенфурт и располагается на территории Австрии, в каких-то 85 километрах от Любляны.

«Частный случай» словенского арт-проекта становится для Гройса поводом задать еще один обобщающий вопрос, выходящий далеко за рамки современного искусства: нужны ли сегодня вообще какие-либо национально-культурные идентичности - будь то раздробленные или цельные, простые или гибридные? На первый взгляд, эпоха глобализации и интернета стала результатом окончания холодной войны и стирания идеологического барьера между Востоком и Западом, однако, утверждает Гройс, культурная глобализация оказалась не тем, чего многие от нее ожидали:

«По сути, современная глобализация - это прямая противоположность модернистскому идеалу интернациональности или универсальности. Мир глобализации - это не мир международной солидарности или общих культурных ценностей. Но глобализация не является и царством анонимного „коллективного разума“, каковым ее считали постмодернисты. Скорее, это мир глобального соревнования всех со всеми... Современная логика глобализации, в отличие от интернационализации или универсализации модернистского типа, ведет к культурному консерватизму и утверждению собственной культурной идентичности. Сочетание глобализации и крайнего культурного консерватизма определяет политику и искусство нашего времени».

Тем самым, констатирует Гройс, старый водораздел между Востоком и Западом возникает заново, в новой форме, и для Восточной Европы это означает не что иное, как «ретроразвитие», предполагающее необходимость отбросить ту часть культурного капитала, которая была сформирована в коммунистические десятилетия. Однако на практике «проект построения капитализма посредством изживания всех следов коммунизма слишком напоминает известную политику изживания всех остатков капитализма для построения коммунизма».

«Наше время - время после конца великих универсалистских проектов и атеистических утопий ХХ века - очень похоже на век девятнадцатый, - резюмирует Гройс, - в нем царит то же самое сочетание открытых рынков с национализмом и культурным консерватизмом. В таких условиях лишь искусство способно хранить память о гибридных, национальных коммунистических доктринах прошлого. И именно эта память составляет главный культурный капитал современных восточноевропейских художников и писателей».

Источник: gorky.media