СЕНЬ ЗАКОНА

Оригинал взят у putnik1 в СЕНЬ ЗАКОНА

Недавняя серия очерков об эпохе Ивана Грозного имела побочные эффекты. В том числе, некоторое количество писем, авторы которых доказывали мне, что деяния Ивана, в первую очередь, чудовищны своим беззаконием, а во-вторую, «ордынскими» методами человекоубийства. Чего в Европе не терпели. То есть, не отрицалась ни Варфоломеевская ночь, ни Стокгольмская кровавая баня, ни иные эксцессы, но доказывалось, что все это происходило, в основном, в ходе гражданских конфликтов, а в целом, обычный законопослушный европеец мог чувствовать себя спокойно, находясь под защитой Закона и гарантий справедливого суда. И захотелось разобраться. На примере, разумеется, самого показательного в этом смысле клочка Европы, расположенного на, - как писали гуманисты, в том числе и великий Эразм из Роттердама, - «чудесном острове, где единый на всех Закон, торжествуя в гармонии с Добродетелью судей и Милосердием монарха, посрамляет Европу, погрязшую в своеволии сильных мира сего»…

В тихом раннем средневековье высшая мера наказания на Острове была безыскусна. Практически, как позже на Москве. Мелкого уголовника-простолюдина вешали, птица полетом выше шла под топор, а персоны высшего сословия, за политику, - под меч. Если речь шла о заговоре, главарей могли к месту казни не вести, а волочить, подвязав за руки к коню. Это считалось не столько пыткой, сколько особым позором. И никаких изысков. Список преступления, караемых тем или иным видом смерти, регулировался традицией, основанной на старых саксонских и ютландских «правдах», и всем все было понятно. В 1238 году, однако, начались подвижки. После того, как некий «учёный оруженосец» непокорного феодала Уильяма де Мариско, - предка рода Де Ла Марш, - покусился на персону его величества Генрих III, комиссия лучших юристов Англии, собнная Госсоветом, разработала проект «казни исключительной, неповторимой и неординарной». То есть, чисто для данного конкретного случая. Поскольку речь шла о покушении на помазанника Божьего. В итоге, преступник был «надорван лошадьми, но не до смерти, затем обезглавлен, а тело его было разделено на три части, и каждую из частей проволокли через один из главных городов Англии, после чего вздёрнули на виселице, употребляемой для разбойников».

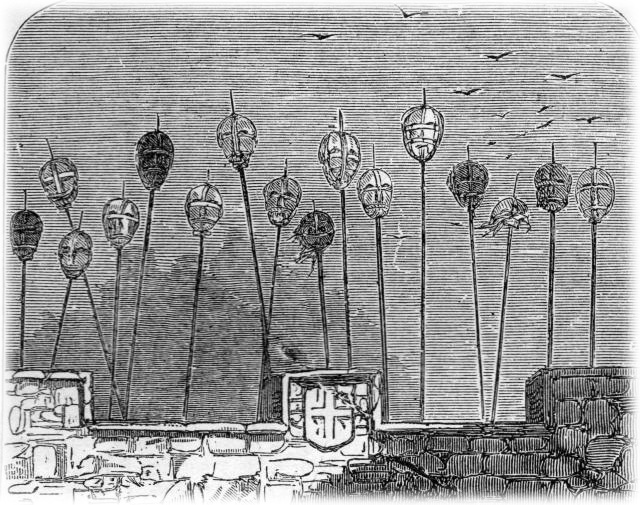

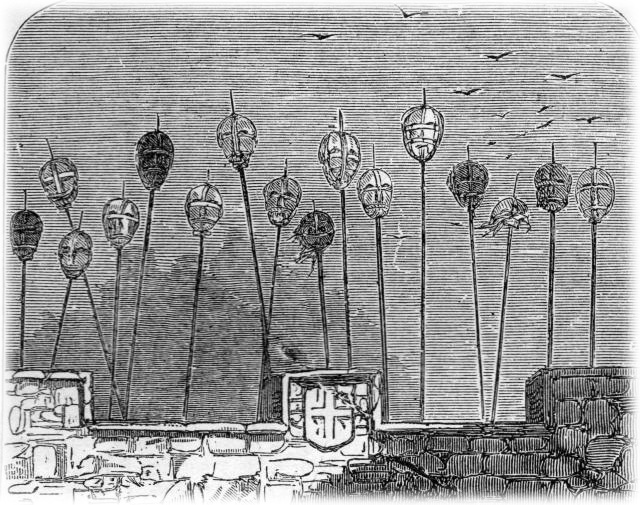

Спустя четыре года та же комиссия собралась вновь, на сей раз для решения участи уже самого де Мариско. При активном участии короля, «редкого негодяя» решили наказать особо, вновь «исключительно, неповторимо и неординарно», - не за мятежи и разбои, а за организацию покушения. Его (позор!) проволокли от Вестминстера до Тауэра (через весь тогдашний Лондон), повесили (двойной позор!), труп выпотрошили, внутренности сожгли, тело четвертовали, а останки развезли по разным городам страны. После чего такого рода шоу не повторялись довольно долго, хотя король Эдуард I, как утверждают летописи, «не раз требовал таких наказаний, будучи еще наследником» для участников мятежа Симона де Монфора. С его точки зрения, «изменников» надлежало карать именно так, но это встречало сопротивление Госссовета. Вполне вероятно, вельможи закладывались на то, что и сами могут, поучаствовав в очередном бунте, попасть под этакое, и на всякий случай стелили соломку. Так что до конца правления Эдуарда такой нехорошей казни официально подверглись только двое, причем оба иностранцы - валлийский мятежный князь Давид ап Гриффид (в 1282-м) и знаменитый шотландец Уильям Уоллес. Оба раза, однако, по распоряжению лично короля, то есть, в обход закона, поскольку оба подлежали максимум топору, и оба раза парламент «выражал сомнение» по поводу правомочности приговоров. А также и по поводу права лично короля, без консультаций с юристами, уточнять процедуру казни: «вешать не до смерти, кастрировать и вспарывать нутро нежно, чтобы негодяи могли видеть, как горят в жаровне их внутренности, и только потом отсекать головы и четвертовать тела для рассылки по всей Англии».

Короче говоря, возникла нешуточная коллизия. Волочить приговоренных, вешать их и обезглавливать, а также посмертно четвертовать и рассылать части тела по городам и весям, а также комбинировать те или иные действия в том или ином формате общее английское право не возбраняло. А вот «вешать не до смерти», «вспарывать нутро нежно» и так далее формально было нельзя. То есть, можно, но только «по королевской воле», в надзаконном порядке, что противоречило принципам правового государства. Это напрягало, особенно после того, как в ходе смут начала XIV века кромсать начали много и, что хуже, вовсе уже не советуясь с юристами, сугубо на основании заявления монарха о «наличии в деяниях преступника признаков государственной измены». Не только в смысле «покушения на цареубийство», но и вообще, без объяснений, исходя из того зыбкого соображения, что изменой следует считать «любое нарушение лояльности суверену любым его подданным в возрасте от четырнадцати лет». При этом право вообще определять, есть ли «измена» в том или ином случае или ее нет, принадлежало исключительно королю. Назначенные же им судьи всего лишь оформляли готовый приговор, на всякий случай стремясь перегнуть и «объявляя изменами [обычные] уголовные преступления», то есть, частенько подводя чистый криминал под статью об «узурпации королевской власти».Это привело к лавине парламентских запросов. И лорды, и общины просили прояснить законодательство, а поскольку в разгаре была Столетняя война и от парламента зависело, будут ли одобрены чрезвычайные налоги, Эдуард III в 1351-м разработал, наконец, «Акт об измене», который и был радостно утвержден. С этого момента королевский беспредел был демократически ограничен и королевская власть перестала быть выше Закона, будучи вынуждена ему подчиняться.

Все наконец-то стало предельно ясно и даже транспарентно.

Прежде всего, четко растолковывалось, что «измена вообще» суть «нарушение лояльности». То есть, преступление «высшего ранга», совершенное нижестоящим против того, кому он обязан непосредственно подчиняться. На основе чего выделялись две категории «измен».

Petty treason («малая измена») подразумевала «убийства снизу вверх»: хозяина слугой, лорда вассалом, мужа женой, а иерарха простым клириком. Мужчины, виновные в малой измене, приговаривались к волочению (позор) и повешению (наказание), а женщины - к сожжению на костре. То есть, приравнивались к ведьмам, но без позора, как существа «a piori sine honor” (изначально лишенные чести) по гендерному признаку. При этом суд мог проявить милосердие, не окружая виселицу стражей, чтобы желающие из толпы (если таковые находились) могли, ухватив казнимого за ноги, тянуть его вниз, тем самым сокращая мучения, а мог такого милосердия не проявлять.

Нigh treason («государственная измена») подразумевала куда большее, отнюдь не ограничиваясь четким указанием на «убийство». Здесь речь шла о «нарушении лояльности» («посягательстве на суверените» )в широком смысле. Согласно Акту, подданный английской короны объявлялся государственным изменником, если он:

(а) «замышлял, обсуждал, описывал или воображал, хотя бы и в шутку» убийство короля, его жены или наследника,

(б) «осквернял, хотя бы словесно, мыслью или взглядом» жену короля, его незамужнюю дочь или жену наследника,

(в) «начинал войну против короля в его королевстве; переходил на сторону врагов короля в его королевстве, предоставляя им помощь и приют в пределах и за пределами королевства, хотя бы и не зная об их преступлении»,

(г) ; подделывал оттиски Большой или Малой государственной печатей или монеты королевской чеканки, либо умышленно ввозил в королевство фальшивые деньги, «не имея достаточных доказательств точного незнания, что они фальшивы»,

(д) убивал лорда-канцлера, лорда-казначея или любого из королевских судей при исполнении ими государственных обязанностей, «хотя бы даже поводом к убийству стали личные или законные обиды».

Этим круг «явных государственных измен» ограничивался, однако за королем оставлялось право «по своей воле изменять круг деяний, квалифицированных Актом, при желании объясняя судьям мотивы своего решения». А не при желании и ничего не объяснять. Впрочем, чтобы монарх не выглядел некрасиво, несколько позже к Акту была присовокуплена оговорка о «предполагаемой измене», позволявшая судьям расширять квалификацию преступлений по своему усмотрению, без специального вмешательства монарха в «процедуру законного судопроизводства».

Что касается сугубо юридических аспектов, «государственная измена» объявлялась тягчайшим из всех «возможных и мыслимых преступлений». Посягательство на королевскую власть (а трактовать таковое можно было предельно широко, вплоть до заказа портному одежды «королевских цветов» или «причинения огорчения») приравнивалось к непосредственному покушению на жизнь и прерогативы монарха, прямо угрожавшему «статусу суверена и высочайшему праву царствования». И соответственно, поскольку такая угроза подвергала опасности устои самого государства, возглавляемого монархом, «абсолютно необходимым и единственно справедливым возмездием» за указанное преступление провозглашалась высшая мера наказания - мучительная казнь, в рамках которой «телесная мука» рассматривалась в качестве самоцели. Типа, чтобы знал, каково умирать. Конкретно же, после все того же волочения, мужчин-изменников не вешали, как за «малую измену», но «душили не до смерти, нежно вскрывали, потрошили, сжигая на их глазах их же внутренности, и четвертовали», а женщин волокли и коптили на медленном огне или (если судьи проявляли милосердие) сжигали на обычном.

При этом, для обвинения английского подданного в государственной измене было достаточно свидетельских показаний одного лица (с 1552 года - двух лиц), по поступлении которых подданного доставляли для «конфиденциального допроса» в Тайный совет, а затем выводили на открытый процесс. С момента ареста подсудимые пеерходили в категорию пораженных в правах. Им не полагалось ни адвоката, ни свидетелей защиты, в их отношении действовала презумпция вины. Кроме того, в отношении свидетелей обвинения не учитывалась возможность лжесвидетельства, поскольку «невозможно представить, чтобы Господь попустил предъявление таких обвинений без веских оснований, независимо от наличия бумаг, дополнительных улик или иных весомых доказательств». Правда, суду Актом предписывалось выносить приговор «основываясь на совести и справедливости», однако перед началом процесса специальный королевский чиновник согласно тому же Акту, обязан был предупредить участников насчет того, что «вредоносное милосердие или непочтение к труду Тайного совета могут быть расценены королем как предполагаемая измена». Единственным же правом приговоренного признавалось право на последнее слово, однако и этого права он мог быть лищен - заранее (если возникали опасения в том, что народ ему симпатизирует) или уже на эшафоте (если позволял себе не каяться, а оправдывать себя).

Вот, собственно, и все.

Остается разве что привести примеры конкретных дел и забавные подробности приведения приговоров в исполнение, но, по зрелом размышлении, избегну соблазна. Хотя он и велик. Достаточно сказать, что именно так обстояли дела задолго до Ивана Грозного, и в его дни, и много после смерти «московского тирана». Позже, правда, когда обвинения в «предательстве», со всеми из них вытекающими последствиями стали естественной формой политической борьбы, в итоге перепугав все группировки элиты, кое-что смягчилось. Обвиняемым в Нigh treason получили право на адвоката, свидетелей защиты и копию обвинительного акта, а для преступлений, прямо не угрожавших жизни монарха, устанавливался трёхлетний срок давности. Но это случилось аж в 1695-м, а оправдание смягчение приговора перестало считаться формальным признаком «предполагаемой большой (государственной) измены еще спустя 27 лет, за полтора десятилетия до того, как лондонцы насладились последним потрошением…

Из комментариев к статье.

Тот самый единственный случай запомнился зрителям надолго. 9 мая 1726 г. Кэтрин Хэйс, приговоренная к сожжению за убийство мужа с расчленением тела и скрытием останков (это сегодня - норма жизни, а тогда это был едва ли не прецедент в криминалистике!) была доставлена в Тайберн. Подготовка к сожжению была проведена тщательно, столб уже был обложен горючими материалами, жертва зафиксирована - еще пара минут и палач затянет петлю на ее шее, а пламя исполнит формальную часть приговора. На это раз компромисса между формальностью и милосердием не произошло.

Ассистент палача решил заблаговременно зажечь пиломатериалы и хворост, но сухие просмоленные дрова занялись слишком быстро - в течение нескольких секунд Кэтрин оказалась в круге огня. Палач не смог подступиться к жертве для ее удушения и пытаясь облегчить участь казнимой, запустил ей полено в голову с такой силой, что пробил череп.

Этот день оказался довольно дурацким, одним из самых невезучих в истории английских казней. Перед сожжением Кэтрин на ее глазах повесили сына-соучастника, дополнительные страдания казнимой никого не радовали, в это время из повозки бежали 2 грабителя-рецидивиста, ждущие своей очереди. В завершении спектакля рухнули трибуны со зрителями, погубив двух и ранив еще нескольких человек.

Как бы то ни было, Кэтрин Хэйс оказалась последней женщиной в Англии сожженной живьем, пусть и по технической ошибке. На жителей Лондона, отвыкших от откровенно жестоких казней, эпизод произвел довольно тяжелое впечатление. К отмене процедуры сожжений это не привело - до конца столетия женщин продолжали сжигать, но это были мертвые женщины - технику безопасности на местах подтянули. А вот прекратили их жечь в конце 18-го века вовсе не из-за победы идей просвещения или каких-то иных сантиментов.

Лондонскому Сити с офисами банков, торговых домов и предприятий посчастливилось находиться в относительной близости от Нью-Гейта. Порой при сожжении ветер доносил непотребные запахи до благородных носов истеблишмента. Последним это не нравилось, а на фоне общего благолепия делового центра Лондона - казалось откровенной дикостью. Началась компания в прессе…

Слово, обозначающее сточные воды, канализацию на староанглийском языке означает "по направлению к морю". Лондонская канализацая представляла собой канавы для стока нечистот, проложенные с небольшим уклоном к Темзе, уносящей стоки в море. Сточные канавы быстро переполнялись, помои и отходы жизнедеятельности людей заливали улицы и рыночные площади, попадали в дома.

В начале XVIII века почти в каждом доме под полом была выгребная яма. Даже в лучших домах тошнотворное зловоние проникало в элегантные гостиные. Запах внутри домов зачастую был хуже, чем на улицах, загрязненных помоями и навозом. Люди обычно пренебрегали этим нездоровым запахом, но в то же время испытывали ужас перед "ночным воздухом", насыщенным угольным дымом и сернистым фабричным смогом, который беспокоил обитателей Сити.

Двери и окна жилых домов и фабрик на закате плотно закрывались, чтобы защитить их обитателей от ужасного "ночного воздуха". Целые семьи и бригады рабочих умирали от таинственной "асфиксии" в течение одной ночи. Врачи не могли объяснить повторяющиеся случаи заболеваний, так в Сити периодически возникали "миазмы". Яркое описание ужасных смертей было обычным на заседаниях Комиссии и в бульварных лондонских газетах.

Наибольшее число описанных смертельных случаев и травм происходило из-за отравления сероводородом, от недостатка кислорода или от взрывов метана. Такие условия возникают и в наше время в сточных коллекторах, загрязненных резервуарах и в закрытых помещениях.

Недавняя серия очерков об эпохе Ивана Грозного имела побочные эффекты. В том числе, некоторое количество писем, авторы которых доказывали мне, что деяния Ивана, в первую очередь, чудовищны своим беззаконием, а во-вторую, «ордынскими» методами человекоубийства. Чего в Европе не терпели. То есть, не отрицалась ни Варфоломеевская ночь, ни Стокгольмская кровавая баня, ни иные эксцессы, но доказывалось, что все это происходило, в основном, в ходе гражданских конфликтов, а в целом, обычный законопослушный европеец мог чувствовать себя спокойно, находясь под защитой Закона и гарантий справедливого суда. И захотелось разобраться. На примере, разумеется, самого показательного в этом смысле клочка Европы, расположенного на, - как писали гуманисты, в том числе и великий Эразм из Роттердама, - «чудесном острове, где единый на всех Закон, торжествуя в гармонии с Добродетелью судей и Милосердием монарха, посрамляет Европу, погрязшую в своеволии сильных мира сего»…

В тихом раннем средневековье высшая мера наказания на Острове была безыскусна. Практически, как позже на Москве. Мелкого уголовника-простолюдина вешали, птица полетом выше шла под топор, а персоны высшего сословия, за политику, - под меч. Если речь шла о заговоре, главарей могли к месту казни не вести, а волочить, подвязав за руки к коню. Это считалось не столько пыткой, сколько особым позором. И никаких изысков. Список преступления, караемых тем или иным видом смерти, регулировался традицией, основанной на старых саксонских и ютландских «правдах», и всем все было понятно. В 1238 году, однако, начались подвижки. После того, как некий «учёный оруженосец» непокорного феодала Уильяма де Мариско, - предка рода Де Ла Марш, - покусился на персону его величества Генрих III, комиссия лучших юристов Англии, собнная Госсоветом, разработала проект «казни исключительной, неповторимой и неординарной». То есть, чисто для данного конкретного случая. Поскольку речь шла о покушении на помазанника Божьего. В итоге, преступник был «надорван лошадьми, но не до смерти, затем обезглавлен, а тело его было разделено на три части, и каждую из частей проволокли через один из главных городов Англии, после чего вздёрнули на виселице, употребляемой для разбойников».

Спустя четыре года та же комиссия собралась вновь, на сей раз для решения участи уже самого де Мариско. При активном участии короля, «редкого негодяя» решили наказать особо, вновь «исключительно, неповторимо и неординарно», - не за мятежи и разбои, а за организацию покушения. Его (позор!) проволокли от Вестминстера до Тауэра (через весь тогдашний Лондон), повесили (двойной позор!), труп выпотрошили, внутренности сожгли, тело четвертовали, а останки развезли по разным городам страны. После чего такого рода шоу не повторялись довольно долго, хотя король Эдуард I, как утверждают летописи, «не раз требовал таких наказаний, будучи еще наследником» для участников мятежа Симона де Монфора. С его точки зрения, «изменников» надлежало карать именно так, но это встречало сопротивление Госссовета. Вполне вероятно, вельможи закладывались на то, что и сами могут, поучаствовав в очередном бунте, попасть под этакое, и на всякий случай стелили соломку. Так что до конца правления Эдуарда такой нехорошей казни официально подверглись только двое, причем оба иностранцы - валлийский мятежный князь Давид ап Гриффид (в 1282-м) и знаменитый шотландец Уильям Уоллес. Оба раза, однако, по распоряжению лично короля, то есть, в обход закона, поскольку оба подлежали максимум топору, и оба раза парламент «выражал сомнение» по поводу правомочности приговоров. А также и по поводу права лично короля, без консультаций с юристами, уточнять процедуру казни: «вешать не до смерти, кастрировать и вспарывать нутро нежно, чтобы негодяи могли видеть, как горят в жаровне их внутренности, и только потом отсекать головы и четвертовать тела для рассылки по всей Англии».

Короче говоря, возникла нешуточная коллизия. Волочить приговоренных, вешать их и обезглавливать, а также посмертно четвертовать и рассылать части тела по городам и весям, а также комбинировать те или иные действия в том или ином формате общее английское право не возбраняло. А вот «вешать не до смерти», «вспарывать нутро нежно» и так далее формально было нельзя. То есть, можно, но только «по королевской воле», в надзаконном порядке, что противоречило принципам правового государства. Это напрягало, особенно после того, как в ходе смут начала XIV века кромсать начали много и, что хуже, вовсе уже не советуясь с юристами, сугубо на основании заявления монарха о «наличии в деяниях преступника признаков государственной измены». Не только в смысле «покушения на цареубийство», но и вообще, без объяснений, исходя из того зыбкого соображения, что изменой следует считать «любое нарушение лояльности суверену любым его подданным в возрасте от четырнадцати лет». При этом право вообще определять, есть ли «измена» в том или ином случае или ее нет, принадлежало исключительно королю. Назначенные же им судьи всего лишь оформляли готовый приговор, на всякий случай стремясь перегнуть и «объявляя изменами [обычные] уголовные преступления», то есть, частенько подводя чистый криминал под статью об «узурпации королевской власти».Это привело к лавине парламентских запросов. И лорды, и общины просили прояснить законодательство, а поскольку в разгаре была Столетняя война и от парламента зависело, будут ли одобрены чрезвычайные налоги, Эдуард III в 1351-м разработал, наконец, «Акт об измене», который и был радостно утвержден. С этого момента королевский беспредел был демократически ограничен и королевская власть перестала быть выше Закона, будучи вынуждена ему подчиняться.

Все наконец-то стало предельно ясно и даже транспарентно.

Прежде всего, четко растолковывалось, что «измена вообще» суть «нарушение лояльности». То есть, преступление «высшего ранга», совершенное нижестоящим против того, кому он обязан непосредственно подчиняться. На основе чего выделялись две категории «измен».

Petty treason («малая измена») подразумевала «убийства снизу вверх»: хозяина слугой, лорда вассалом, мужа женой, а иерарха простым клириком. Мужчины, виновные в малой измене, приговаривались к волочению (позор) и повешению (наказание), а женщины - к сожжению на костре. То есть, приравнивались к ведьмам, но без позора, как существа «a piori sine honor” (изначально лишенные чести) по гендерному признаку. При этом суд мог проявить милосердие, не окружая виселицу стражей, чтобы желающие из толпы (если таковые находились) могли, ухватив казнимого за ноги, тянуть его вниз, тем самым сокращая мучения, а мог такого милосердия не проявлять.

Нigh treason («государственная измена») подразумевала куда большее, отнюдь не ограничиваясь четким указанием на «убийство». Здесь речь шла о «нарушении лояльности» («посягательстве на суверените» )в широком смысле. Согласно Акту, подданный английской короны объявлялся государственным изменником, если он:

(а) «замышлял, обсуждал, описывал или воображал, хотя бы и в шутку» убийство короля, его жены или наследника,

(б) «осквернял, хотя бы словесно, мыслью или взглядом» жену короля, его незамужнюю дочь или жену наследника,

(в) «начинал войну против короля в его королевстве; переходил на сторону врагов короля в его королевстве, предоставляя им помощь и приют в пределах и за пределами королевства, хотя бы и не зная об их преступлении»,

(г) ; подделывал оттиски Большой или Малой государственной печатей или монеты королевской чеканки, либо умышленно ввозил в королевство фальшивые деньги, «не имея достаточных доказательств точного незнания, что они фальшивы»,

(д) убивал лорда-канцлера, лорда-казначея или любого из королевских судей при исполнении ими государственных обязанностей, «хотя бы даже поводом к убийству стали личные или законные обиды».

Этим круг «явных государственных измен» ограничивался, однако за королем оставлялось право «по своей воле изменять круг деяний, квалифицированных Актом, при желании объясняя судьям мотивы своего решения». А не при желании и ничего не объяснять. Впрочем, чтобы монарх не выглядел некрасиво, несколько позже к Акту была присовокуплена оговорка о «предполагаемой измене», позволявшая судьям расширять квалификацию преступлений по своему усмотрению, без специального вмешательства монарха в «процедуру законного судопроизводства».

Что касается сугубо юридических аспектов, «государственная измена» объявлялась тягчайшим из всех «возможных и мыслимых преступлений». Посягательство на королевскую власть (а трактовать таковое можно было предельно широко, вплоть до заказа портному одежды «королевских цветов» или «причинения огорчения») приравнивалось к непосредственному покушению на жизнь и прерогативы монарха, прямо угрожавшему «статусу суверена и высочайшему праву царствования». И соответственно, поскольку такая угроза подвергала опасности устои самого государства, возглавляемого монархом, «абсолютно необходимым и единственно справедливым возмездием» за указанное преступление провозглашалась высшая мера наказания - мучительная казнь, в рамках которой «телесная мука» рассматривалась в качестве самоцели. Типа, чтобы знал, каково умирать. Конкретно же, после все того же волочения, мужчин-изменников не вешали, как за «малую измену», но «душили не до смерти, нежно вскрывали, потрошили, сжигая на их глазах их же внутренности, и четвертовали», а женщин волокли и коптили на медленном огне или (если судьи проявляли милосердие) сжигали на обычном.

При этом, для обвинения английского подданного в государственной измене было достаточно свидетельских показаний одного лица (с 1552 года - двух лиц), по поступлении которых подданного доставляли для «конфиденциального допроса» в Тайный совет, а затем выводили на открытый процесс. С момента ареста подсудимые пеерходили в категорию пораженных в правах. Им не полагалось ни адвоката, ни свидетелей защиты, в их отношении действовала презумпция вины. Кроме того, в отношении свидетелей обвинения не учитывалась возможность лжесвидетельства, поскольку «невозможно представить, чтобы Господь попустил предъявление таких обвинений без веских оснований, независимо от наличия бумаг, дополнительных улик или иных весомых доказательств». Правда, суду Актом предписывалось выносить приговор «основываясь на совести и справедливости», однако перед началом процесса специальный королевский чиновник согласно тому же Акту, обязан был предупредить участников насчет того, что «вредоносное милосердие или непочтение к труду Тайного совета могут быть расценены королем как предполагаемая измена». Единственным же правом приговоренного признавалось право на последнее слово, однако и этого права он мог быть лищен - заранее (если возникали опасения в том, что народ ему симпатизирует) или уже на эшафоте (если позволял себе не каяться, а оправдывать себя).

Вот, собственно, и все.

Остается разве что привести примеры конкретных дел и забавные подробности приведения приговоров в исполнение, но, по зрелом размышлении, избегну соблазна. Хотя он и велик. Достаточно сказать, что именно так обстояли дела задолго до Ивана Грозного, и в его дни, и много после смерти «московского тирана». Позже, правда, когда обвинения в «предательстве», со всеми из них вытекающими последствиями стали естественной формой политической борьбы, в итоге перепугав все группировки элиты, кое-что смягчилось. Обвиняемым в Нigh treason получили право на адвоката, свидетелей защиты и копию обвинительного акта, а для преступлений, прямо не угрожавших жизни монарха, устанавливался трёхлетний срок давности. Но это случилось аж в 1695-м, а оправдание смягчение приговора перестало считаться формальным признаком «предполагаемой большой (государственной) измены еще спустя 27 лет, за полтора десятилетия до того, как лондонцы насладились последним потрошением…

Из комментариев к статье.

Тот самый единственный случай запомнился зрителям надолго. 9 мая 1726 г. Кэтрин Хэйс, приговоренная к сожжению за убийство мужа с расчленением тела и скрытием останков (это сегодня - норма жизни, а тогда это был едва ли не прецедент в криминалистике!) была доставлена в Тайберн. Подготовка к сожжению была проведена тщательно, столб уже был обложен горючими материалами, жертва зафиксирована - еще пара минут и палач затянет петлю на ее шее, а пламя исполнит формальную часть приговора. На это раз компромисса между формальностью и милосердием не произошло.

Ассистент палача решил заблаговременно зажечь пиломатериалы и хворост, но сухие просмоленные дрова занялись слишком быстро - в течение нескольких секунд Кэтрин оказалась в круге огня. Палач не смог подступиться к жертве для ее удушения и пытаясь облегчить участь казнимой, запустил ей полено в голову с такой силой, что пробил череп.

Этот день оказался довольно дурацким, одним из самых невезучих в истории английских казней. Перед сожжением Кэтрин на ее глазах повесили сына-соучастника, дополнительные страдания казнимой никого не радовали, в это время из повозки бежали 2 грабителя-рецидивиста, ждущие своей очереди. В завершении спектакля рухнули трибуны со зрителями, погубив двух и ранив еще нескольких человек.

Как бы то ни было, Кэтрин Хэйс оказалась последней женщиной в Англии сожженной живьем, пусть и по технической ошибке. На жителей Лондона, отвыкших от откровенно жестоких казней, эпизод произвел довольно тяжелое впечатление. К отмене процедуры сожжений это не привело - до конца столетия женщин продолжали сжигать, но это были мертвые женщины - технику безопасности на местах подтянули. А вот прекратили их жечь в конце 18-го века вовсе не из-за победы идей просвещения или каких-то иных сантиментов.

Лондонскому Сити с офисами банков, торговых домов и предприятий посчастливилось находиться в относительной близости от Нью-Гейта. Порой при сожжении ветер доносил непотребные запахи до благородных носов истеблишмента. Последним это не нравилось, а на фоне общего благолепия делового центра Лондона - казалось откровенной дикостью. Началась компания в прессе…

Слово, обозначающее сточные воды, канализацию на староанглийском языке означает "по направлению к морю". Лондонская канализацая представляла собой канавы для стока нечистот, проложенные с небольшим уклоном к Темзе, уносящей стоки в море. Сточные канавы быстро переполнялись, помои и отходы жизнедеятельности людей заливали улицы и рыночные площади, попадали в дома.

В начале XVIII века почти в каждом доме под полом была выгребная яма. Даже в лучших домах тошнотворное зловоние проникало в элегантные гостиные. Запах внутри домов зачастую был хуже, чем на улицах, загрязненных помоями и навозом. Люди обычно пренебрегали этим нездоровым запахом, но в то же время испытывали ужас перед "ночным воздухом", насыщенным угольным дымом и сернистым фабричным смогом, который беспокоил обитателей Сити.

Двери и окна жилых домов и фабрик на закате плотно закрывались, чтобы защитить их обитателей от ужасного "ночного воздуха". Целые семьи и бригады рабочих умирали от таинственной "асфиксии" в течение одной ночи. Врачи не могли объяснить повторяющиеся случаи заболеваний, так в Сити периодически возникали "миазмы". Яркое описание ужасных смертей было обычным на заседаниях Комиссии и в бульварных лондонских газетах.

Наибольшее число описанных смертельных случаев и травм происходило из-за отравления сероводородом, от недостатка кислорода или от взрывов метана. Такие условия возникают и в наше время в сточных коллекторах, загрязненных резервуарах и в закрытых помещениях.