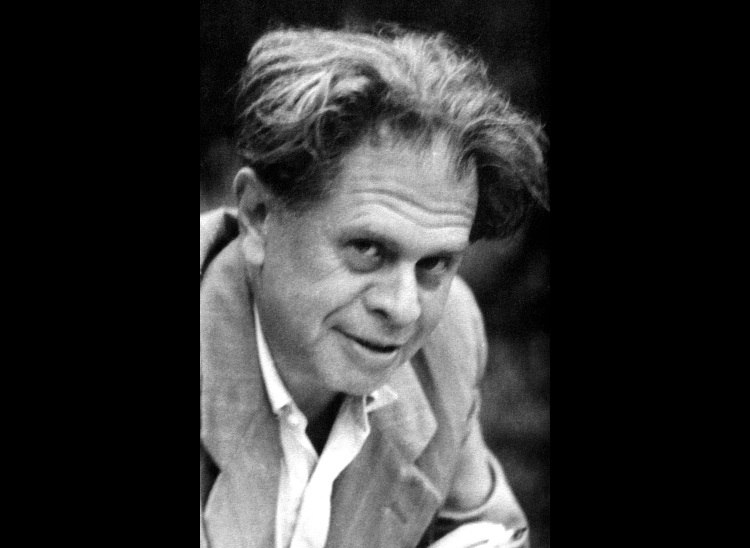

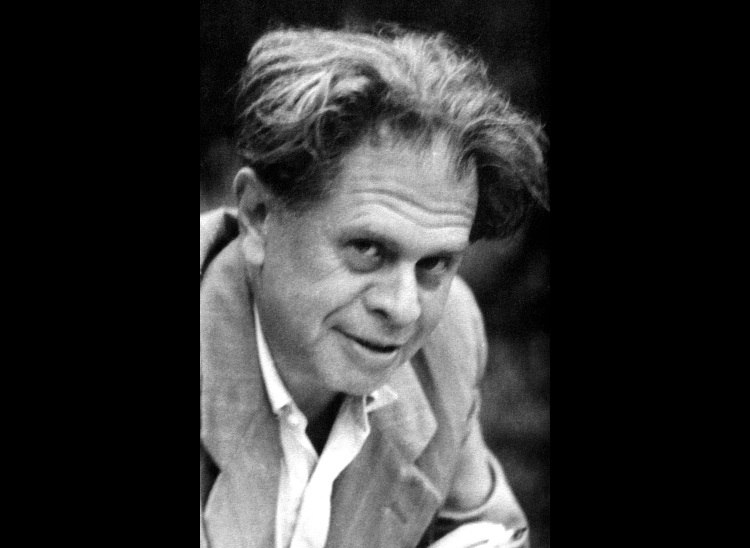

Переводчик Евгения Лысенко о своем муже, филологе Леониде Пинском (1906-1981)

Леонид Ефимович Пинский (1906-1981) - советский филолог, педагог, специалист по истории западноевропейской литературы XVII-XVIII веков, мыслитель-эссеист. Ниже размещен фрагмент биографического очерка о нем, написанный его женой, переводчицей Евгенией Михайловной Лысенко (1919-2005). Текст приводится по изданию: Пннскнй Л.М. Ренессанс. Бароккко. Просвещение: Статьи. Лекции. - М.: РГГУ, 2002.

Л.Е. родился 6 ноября 1906 года в семье еврейского учителя в белорусском местечке Брагине (теперь райцентр, один из наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы). Вскоре после его рождения семья переехала на Украину, в Новгород-Северск, где и прошли его детство и отрочество. Жили бедно, особенно тяжкими были годы гражданской войны. Отец со своей специальностью учителя в хедере не нашел себе применения в новой, советской действительности. Простудившись на огородных работах, скончался старший брат, умерла от дизентерии пятилетняя сестричка. Оставшийся единственным ребенком в семье, Л.Е. окончил в 1923 году среднюю школу, в которой преподавали еще гимназические учителя и о которой он вспоминал с большой теплотой.

О непосредственном поступлении в институт не могло быть речи (сын «лишенца», не состоящий в профсоюзе!), и семнадцати лет он устраивается на работу в сельскую школу Черниговской области. После двух лет учительства (1924-1926) в глухом украинском селе, получив заветный профсоюзный билет, Л.Е. поступает в Киевский университет на литературно-лингвистическое отделение. 1926-1930 годы - годы студенческой жизни, полуголодной, однако насыщенной интенсивным освоением знаний.

Культурная жизнь Киева в конце 20-х годов была чрезвычайно интересной. Украинская литература, театр переживали последний этап недолгого национального подъема. К тому же столицу Украины охотно посещали русские литераторы. Л.Е. бывал на выступлениях Маяковского, Мандельштама - его любимых в те годы современных поэтов, чьи стихи он мог декламировать часами. Вместе со своим другом Владимиром Романовичем Грибом, тогда студентом юридического института, они обсуждали волновавшие студенческую молодежь вопросы политической и культурной жизни, вдавались в тонкости теории стихосложения (Л.Е. даже подумывал о том, чтобы заняться ею всерьез, профессионально). Дружба эта продолжалась затем в Москве, вплоть до ранней смерти Гриба в 1940 году.

По окончании университета Л.Е. был направлен по распределению в г. Тирасполь, в Молдавский педагогический институт (в те годы Молдавская автономная республика входила в состав УССР), где он три года (1930-1933) читал курс истории украинской литературы. Кампания по подавлению всяческих «национализмов» не миновала и Л.Е. Его, еврея, обвинили в «украинском буржуазном национализме» по той причине, что в список рекомендованной литературы он включил знаменитый исторический роман Пантелеймона Кулиша «Черная Рада». И не сносить бы ему головы, как многим его коллегам, если бы к моменту разгромного заседания кафедры у него не лежало на столе письмо от В. Гриба. Гриб в это время уже учился в аспирантуре в Москве и настоятельно убеждал друга последовать его примеру. В ответ на абсурдное обвинение институтского начальства Л.Е., отпустив дерзкий каламбур насчет головы («голова» на украинском языке - «председатель»), у которого нет головы, хлопнул дверью и пошел укладывать чемодан.

Москва приняла молодого провинциального преподавателя вполне радушно - он был зачислен в аспирантуру по кафедре всеобщей литературы при МГПИ им. Бубнова, получил комнату в студенческом общежитии. Видимо, помог шутливый совет Гриба: «Готовясь предстать перед приемной комиссией, наденьте, Леня, три жилета, чтобы ни один луч Ваших знаний не пробился наружу». Научным руководителем вначале был профессор Ф.П. Шиллер, но вскоре его арестовали, сослали в Казахстан, и заменил его профессор Б.И. Пуришев. Тема диссертации - «Смех Рабле». После штудирования преимущественно украинской литературы переключение на французскую литературу требовало напряженной работы, однако Л.Е. уже в годы учебы в аспирантуре и лекции читал, и выполнил лестный заказ на вступительную статью к солидному трехтомному изданию «Мастера искусства об искусстве» (М.;Л: ОГИЗ, 1937). Название статьи - «Ренессанс и барокко» - определило на годы преимущественную сферу научных интересов молодого ученого.

Дальше - защита диссертации, два года работы в Курском педагогическом институте, где читался курс зарубежных литератур «от Гомера до Флобера», и в 1938 году приглашение в Москву на должность доцента в Московский ИФЛИ. Об ИФЛИ написано немало и, наверно, еще много будет написано. Атмосфера, царившая в этом элитарном учебном заведении, впечатляюще изображена в уже упомянутых «Записках гадкого утенка» Г. Померанца. Блестящие лекции молодых преподавателей И. Верцмана, В. Гриба, Л. Пинского привлекали студентов живым, чуждым академизма тоном, пафосом серьезного, добросовестного исследования в эпоху, когда все должно было лить воду только на марксистско-ленинско-сталинскую мельницу.

После начала Великой Отечественной войны ИФЛИ эвакуировался в Ашхабад. Преподавателям и студентам предлагалось на выбор - эвакуация либо запись в ополчение. Л.Е. предпочел второе. Отправив на Урал меня с двухлетней дочкой и тщетно ожидая вестей от родителей, не сумевших выбраться из белорусского городка Ветки, где они жили последние годы и где были расстреляны фашистами, он вместе с группой студентов пошел добровольцем в 3-ю дивизию московских рабочих. Пребывание в армии для него оказалось недолгим. Зимой 1941 года здание МГУ на Моховой слегка пострадало от бомбежки, и Геббельс на радостях похвалился, что де Московский университет лежит в развалинах и как бы уже не существует. Дабы опровергнуть это хвастливое утверждение, было решено возобновить занятия в университете. По правительственному постановлению научные работники, преподаватели со степенью, служившие рядовыми, были демобилизованы.

В марте 1942 года Л.Е. возвратился в Москву. Однако прошло еще два месяца, прежде чем был организован филологический факультет в стенах МГУ (напомню, что филологический факультет ИФЛИ в это время находился в Ашхабаде). Для Л.Е., уже отчисленного из армии и еще не получившего продкарточек, то были два месяца жестокого голода. «С интересом наблюдаю процесс дематериализации доцента», - писал он мне на Урал. Наконец в мае факультет был создан. Л.Е. приступает к чтению лекций на романо-германском отделении для немногих набранных в Москве студентов, ведет спецкурсы и семинары. В 40-е годы он также читает «по совместительству» лекции в институтах Ярославля и Загорска. С 1944 года, - как он пишет в своей автобиографии, «впервые в наших учебных планах», - он в течение четырех лет читал на восточном факультете ВИИЯ «Введение в классические литературы Востока».

С развертыванием кампании по борьбе с «космополитизмом» пришлось оставить ВИИЯ, где его обзорный курс индийской, китайской, персидской и арабской литератур потребовал от него огромного труда, но чрезвычайно его самого увлекал. Сгущались тучи и в университете. Л.Е. уже давно был «под колпаком» у органов. Его успех в студенческих аудиториях расценивался как вредное влияние, чему способствовало не только тайное, но и явное недоброжелательство некоторых менее популярных у молодежи коллег. Подосланный органами профессиональный осведомитель, литературовед Я.Е. Эльсберг, сумел без особых усилий набрать в доверительных беседах вдоволь нужного материала. Курс западных литератур на романо-германском отделении уже в 1946 году был передан другому преподавателю, Л.Е. «отодвинули» на отделения русское и славянское, где лекционных часов было значительно меньше, - видимо, для ослабления вредного влияния. Аресты в те годы предпочитали производить без излишнего шума (по ночам, в поездах, в командировках). И, дав Л.Е. дочитать до конца очередной курс 1950/51 учебного года, явились за ним 2 июня.

После тяжкого периода нахождения под следствием - 52 суток с ночными допросами, без сна - был вынесен приговор по ст. 58-10 - десять лет лагеря и пожизненная ссылка «в отдаленные районы Сибири». В Унжлаге (Горьковская область) Л.Е. работал год на лесоповале, затем, при смягчении режима с 1953 года, - на физически более легких работах учетчика лесопродукции и даже преподавателя в лагерной школе для сотрудников охраны, предчувствовавших перемены и готовившихся к новому образу жизни.

Возвратился Л.Е. в Москву в феврале 1956 года, и почти сразу стало ясно, что возобновление преподавательской работы невозможно. В университет его не думали приглашать, да и сам он, после всего пережитого, туда не стремился. Для других высших учебных заведений подобная кандидатура также оказывалась нежеланной. Несмотря на полную реабилитацию, на официальное признание того, что человек был осужден незаконно, тот, кто побывал в лагере, кто увидел, так сказать, обратную сторону Луны, не мог быть допущен к делу воспитания советской молодежи. Оттепель - это ведь еще не лето и даже не весна. Да и та после венгерских событий ноября 1956 года заметно пошла на убыль.

Для Л.Е. его новое положение было сопряжено с огромной внутренней ломкой. Надо было пересилить себя, отказаться от любимой деятельности лектора, учителя, ставшей второй (а может, и первой) натурой, и переключиться на другой вид работы. Естественно, литературной. На первых порах бывшие студенты Л.Е., многие из которых уже работали в столичных издательствах, поддерживали его, предлагая писать внутренние рецензии на рекомендуемые для перевода книги, иногда давали на редактирование переводы; были также эпизоды с «негритянской», как тогда говорили, работой (переводы под чужим именем). Однажды решились заказать вступительную статью за его собственной подписью, затем другую - так Л.Е. Пинский стал пишущим и печатающимся литературоведом.

До ареста у него были опубликованы лишь считанные статьи. И, вероятно, причина заключалась в том, что по складу своей натуры он не был «человеком пера», писал чрезвычайно трудно, даже мучительно, с величайшей ответственностью за каждое слово, предназначенное для печати (и меньше всего из цензурных соображений). И все же за два года из работ о реализме Возрождения, о Рабле, о «Дон-Кихоте» и двух вступительных статей - к «Жизнеописанию» Бенвенуто Челлини и к «Похвальному слову Глупости» Эразма Роттердамского - составилась книга «Реализм эпохи Возрождения». В ней наряду с темами, входившими и раньше в круг исследований Л.Е., статьей «Сюжет "Дон-Кихота" и конец реализма Возрождения» было положено начало совершенно новому подходу к теории и истории сюжета. Так, были отредактированы многостраничный шестой том собрания сочинений Фридриха Шиллера «Статьи по эстетике» (М.: ГИХЛ, 1957) и два первых тома трехтомного издания избранных сочинений Жан-Жака Руссо (М.: ГИХЛ, 1961).

Уже упоминавшаяся вводная статья «Ренессанс и барокко», несколько статей в «Ученых записках» кафедры всеобщей литературы МГПИ им. Бубнова, статьи об украинской литературе в журналах «Литературное обозрение » и «Литературный критик», предисловие к пьесе Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста». Сопоставление «сюжета-фабулы» и «сюжета-ситуации», двух типов сюжетообразования, характерных для разных исторических этапов, развитое на примере романа Сервантеса «как первого великого сюжета-ситуации», оказалось весьма плодотворным и получило дальнейшее развитие в работах исследователей этого вопроса.

Интерес Л.Е. к теории сюжета привел его также к формулированию понятия «магистральный сюжет»: в монографии о Шекспире - для шекспировских хроник и трагедий, а для комедий Шекспира - в опубликованной посмертно книге «Магистральный сюжет». Хотелось бы здесь упомянуть о том, что в ходе подготовки к печати книги «Реализм эпохи Возрождения» произошло знакомство Л.Е. с Михаилом Михайловичем Бахтиным, начавшееся довольно необычно. Рукопись была послана издательством на рецензию ленинградскому профессору Александру Александровичу Смирнову, и тот, прочитав ее, написал Л.Е., что идеи автора в статье «Смех Рабле» показались ему близкими идеям диссертации М.М. Бахтина, защита которой состоялась в 1946 году и одним из официальных оппонентов которой он был. Л.Е. разыскал диссертацию в архивах ИМЛИ, был поражен ее значительностью и оригинальностью («Это открытие нового материка», - говорил он). Завязалась переписка с Бахтиным, а затем произошло и личное знакомство, сразу перешедшее в полное глубочайшего взаимоуважения и симпатии высокоинтеллектуальное общение. Вместе с В.В. Кожиновым и другими ценителями монументального труда Бахтина Л.Е. участвовал в борьбе за публикацию книги о Рабле, чему упорно сопротивлялись ортодоксальные чиновники от литературы. Монография Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» увидела свет в 1965 году, и в 1966 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 6) была напечатана рецензия Л.Е. «Рабле в новом освещении».

Вскоре после выхода книги «Реализм эпохи Возрождения», в октябре 1962 года, Л.Е. подал в ГИХЛ заявку на книгу о Шекспире. Объем ее намечался в 10 авторских листов. Однако в процессе работы она разрасталась, первоначальные размеры оказывались явно недостаточными. Срок подачи рукописи несколько раз откладывался. Огромность предпринятого труда, значительность материала и обилие идей, возникавших у автора, не способствовали быстрому завершению работы. Осложнялась она также периодическими приступами депрессии, проявившейся у Л.Е. после тюремно-лагерных испытаний. Однако в течение девяти лет, прошедших с подачи заявки до появления книги, Л.Е. все же удалось написать еще вступительные статьи к двум знаменитым испанским плутовским романам - «Гусман де Альфараче» Матео Алемана и «Хромой Бес» Луиса Белеса де Гевара - и к книге «Поэзия Франсуа Вийона», а также послесловие к книге О. Мандельштама «Разговор о Данте» и ряд статей для КЛЭ и ЛЭС.

Отдельные разделы будущей книги о Шекспире печатались в журналах «Вопросы литературы» и «Вопросы философии». «Шекспир» появился на свет в конце 1971 года, книга разошлась в течение нескольких дней. В эту монографию объемом 40 авторских листов (вместо намечавшихся 10) не вошли разделы «Комедии» и «Трагикомедии» - на больший объем не соглашалась типография из соображений удобства переплетания книги. Остались в ней два раздела: «Хроники» и «Трагедии». Известный эстонский шекспировед Георг Оттович Мери (переведший на эстонский язык всего Шекспира) в рецензии на этот труд писал: «Книга Л. Пинского "Шекспир. Основные начала драматургии" представляет собой только первую половину задуманного труда, но его значение уже и в настоящем виде не вызывает сомнений. Увлекательно написанная книга ставит задачу, с которой еще никто не смог удовлетворительно справиться: установить и обосновать единство и целостность шекспировского творчества...

Долгое время драмы Шекспира и жанры, на которые они подразделяются - хроники, комедии, трагедии, трагикомедии, - казались слишком разными и "неправильными"; за отдельными произведениями не улавливалось шекспировское целое... Целью книги, как указывает автор, является выяснение единства, тематического и структурного, драматургии Шекспира: того, что дает основание говорить о "шекспировском стиле драмы". Не подлежит сомнению, что книга Л. Пинского - одно из наиболее оригинальных и творческих исследований в русском и советском шекспироведении». И тут мы подходим к той грани характера и таланта Л.Е., которая была настолько примечательна, что почти в одних и тех же выражениях описана разными людьми, общавшимися с ним и в дружеских беседах, и как слушатели его лекций.

Литературная работа за письменным столом не утоляла настоятельную потребность Л.Е. в общении свободном, не озабоченном фиксированием мыслей на бумаге, в размышлении вслух перед аудиторией, в «монологе», каким часто оказывались его беседы с людьми, а также в живом споре, в котором он был талантлив, глубок, остроумен. Некоторые его острые формулировки запоминались надолго. Так, Г. Померанц по поводу мемуаров А. Авторханова пишет: «Скептики могут сказать, что диалоги недостоверны, нельзя помнить их наизусть 30-40 лет. Я возразил бы на это, что отдельные поразившие меня фразы помню с тех же лет - например фразу Л. Пинского: "Наша родина - маяк социализма, но где ставят маяки? Там, где скалы, где подводные рифы, куда плыть нельзя!"». «Широкую известность получило высказывание Л. Пинского о том, что "Бахтин показал нам западную идею личности на творчестве Достоевского, а русскую идею соборности на творчестве Рабле"», - вспоминает литературовед Ю. Манн.

Или уж вовсе неожиданно: включив как-то осенью 1993 года телевизионную программу «Момент истины», я слышу, как ее ведущий А. Караулов допытывается у 80-летнего Тихона Хренникова о его отношении к Сталину, и когда Хренников похвально отозвался об образованности и уме Сталина, Караулов замечает: «А вот Леонид Ефимович Пинский считал иначе: он говорил, что когда вышли "Основы языкознания" и он прочел их в первый раз, то все понял, во второй раз - кое-что понял, а в третий раз - вообще перестал что-либо понимать». Потребность в интеллектуальном общении, в свободном выражении своих мыслей отчасти удовлетворялась при встречах с друзьями, с людьми, способными и желающими воспринять мысли, идущие вразрез с официальной идеологией. Ибо духовное противостояние бесчеловечному режиму сталинизма, его тотальной лжи началось у Л.Е. еще в 30-е годы, когда он, молодой преподаватель Тираспольского пединститута, был послан с выездной редакцией летучки «на коллективизацию» и увидел опустелые молдавские села, где в хатах агонизировали умиравшие от голода крестьяне.

Последующие, тоже достаточно страшные, послевоенные годы лишь утвердили его в этом противостоянии. И лишившись возможности заниматься преподавательской деятельностью, при которой в той или иной форме терзавшие его сомнения и негодование неизбежно придавали особую окраску изложению академического материала, Л.Е. считал своим гражданским долгом не только делиться с другими тем, что было ему ясно раньше, чем очень и очень многим, но также способствовать по мере возможности общению людей, ищущих истину. В 60-е и 70-е годы, когда, после 24 лет проживания в одной комнате студенческого общежития, наша семья переехала в кооперативную квартиру, у нас бывало много народу. К Л.Е. тянулись, искали общения с ним люди разных возрастов, не только молодежь; также и он до последних лет жизни сохранял «молодую» способность обзаводиться новыми друзьями, увлекаться интересными людьми.

Тонкий художественный вкус позволял Л.Е. сразу определять, кто чего стоит, видеть талантливое, подлинное и в прозе, и в поэзии. Среди друзей, приобретенных в те годы, были люди, создавшие целый пласт культуры, тогда еще подпольной, преследуемой, самиздатскои, а ныне ставшей достоянием всего общества. Это Варлам Тихонович Шаламов, Надежда Яковлевна Мандельштам, Евгения Семеновна Гинзбург, Венедикт Ерофеев, Александр Галич, Борис Чичибабин, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Игорь Губерман. Его мнением дорожили и художники-«неформалы», часто показывавшие свои работы на наших «пятницах». С особенной симпатией относился он к художникам «лианозовской школы» - Оскару Рабину, талантливой семье Кропивницких, Анатолию Звереву и другим.

В отношении тех, кто привлек его внимание, увлек своим талантом, Л.Е. становился страстным пропагандистом их творчества. Так, он сразу оценил и полюбил стихи Севы Некрасова, тогда еще мало кому известного, влюбился в поэзию Б. Чичибабина. Он стремился расширить круг их читателей, а для художников - зрителей, помочь советом, к которому охотно прислушивались. Помню, как горячо убеждал он Н.Я. Мандельштам, прочитав ее «Первую книгу» (т. е., конечно, рукопись), не прятать несколько имевшихся у нее экземпляров по разным домам, где они могли и пропасть, а размножить и пустить в свет. В.Т. Шаламову он помог сгруппировать отдельные колымские рассказы в циклы, что придало им характер истинной эпопеи. Помог, кстати, и передать их за рубеж, где они впервые начали появляться в печати. Естественно, при таком круге знакомств и интересов в доме не переводились самиздатские публикации. Что и побудило доблестных гебистов - несомненно, следивших за подозрительным «салоном» у человека, чья подпись к тому же стояла под многими письмами в эту эру «подписанства», - произвести 6 мая 1972 года обыск с изъятием крамольных материалов вроде произведений Бердяева, Солженицына, В. Ерофеева и т. п. Даже пишущая машинка «Эрика» (которая, по Галичу, «берет четыре копии») была на полгода взята под арест, «на проверку». Искали же пресловутую «Хронику текущих событий», сообщавшую о нарушениях прав человека.

Однако в тот день, когда с расчетом на внезапность были произведены обыски сразу в нескольких московских квартирах, «Хроники» случайно у Л.Е. не оказалось. После этого обыска, о котором заграничные радиостанции сообщили чуть ли не в тот же день, стало не слишком удобно устраивать званые вечера - квартира явно просматривалась. Несомненную роль сыграл обыск и в том, что были блокированы готовившиеся к печати рецензии на книгу о Шекспире. Л.Е. почувствовал себя «обложенным» со всех сторон, и это усугубляло мучившее его депрессивное состояние. Не прибегая к прямым репрессиям, его исключали из общественной жизни и замалчиванием книги, над которой он работал 9 лет и значение которой было ему ясно, и лишением возможности широкого общения с людьми - далеко не все знакомые после этого обыска решались поддерживать прежние отношения.

Однако «учитель» должен учить, не может не учить. На эту тему есть горестно-шутливая запись в одной из нескольких школьных тетрадок, вывезенных из лагеря (с весны 1953 года, когда режим в лагере заметно смягчился и угроза «шмона» стала не так страшна, Л.Е. начал записывать свои мысли): «"Подобно корове". История Д. Н. - это история коровы, которую 1) вначале покрыли, она отелилась, ее доили - и все было all right. 2) Затем молоко ее было забраковано (больная?), ее запустили, она страдает от избытка молока, мечется, мычит, тревожит хозяев; ее загоняют в хлев - и несколько дней не выпускают в поле. 3) Молоко перекипело, она успокоилась, все в порядке, но...». Д. Н. - Даниель Ниппель. Так Л.Е. «для конспирации» именовал себя в этих записях.

В очень узком кругу самых верных друзей Л.Е. в 60-е и 70-е годы прочитал несколько небольших циклов лекций на дому у не боявшихся добрых знакомых. Их темы - «О прогрессе», «Личность и вера», «Поэтическое и художественное», «Выразительность» - отражают круг интересов Л.Е., далеко выходивших за рамки чистого литературоведения. В частности тема значения личности, критически мыслящей личности была, по его глубокому убеждению, одним из важнейших вопросов в истории человечества. В этом плане Л.Е. были близки воззрения Бальтасара Грасиана, испанского мыслителя-моралиста XVII века, автора моральных и эстетических трактатов «Герой», «Политик», «Благоразумный», своеобразной антологии «Остроумие, или Искусство изощренного ума», сборника афоризмов «Карманный оракул» и большого философского аллегорического романа «Критикой».

Л.Е. и прежде питал особый интерес к литературе испанского «золотого века» - тому свидетельство его работы о Сервантесе, об испанском плутовском романе. К проблеме определения стиля барокко, ярко представленного в произведениях испанских писателей XVII века, он возвращался неоднократно. В «Критиконе» Б. Грасиана он видел вершинное воплощение эстетики барокко и, главное, художественно аргументированное прославление личности. «Основополагающий постулат для этики философского романа "Критикой", - пишет Л.Е. в послесловии к роману, - это кардинальная противоположность личности и массы ("большинства", "всех"). Сознание массового человека догматично, порой фанатично. Личность - критична, она всегда в пути, нередко на распутье, в состоянии кризиса. "Я никогда не иду туда, куда идут все... хочу войти туда, куда не входит никто... хочу быть человеком", - говорит герой романа Критило. "В наш век - в диковинку человек", - утверждает мудрый кентавр Хирон, повстречавшийся в пути "странникам по жизни" Критило и его сыну».

Роман этот А. Шопенгауэр называл «одной из самых любимых своих книг в мире». «Мне известны три пространных аллегорических произведения: явное и откровенное - это несравненный "Критикой" Бальтасара Грасиана... замаскированные же две аллегории - это "Дон Кихот" и "Гулливер у лилипутов". В отличие от двух последних судьба «Критикона» в веках была менее счастливой - трудный «консептистскии» язык, обилие каламбуров, игра слов, видимо, отпугивали переводчиков. Мешало и наступившее после эпохи барокко господство классицистического вкуса к ясности, которому стиль Грасиана представлялся образцом всего того, что подлежит осуждению. Хорошенько подумав, Л.Е. и я решили подать заявку на перевод «Карманного оракула» и «Критикона» в редакцию серии «Литературные памятники» - перевод мой, послесловие и комментарии Л.Е.

Прохождение заявки было долгим (подана она была в 1970 году, а договор с нами заключили только в 1975 году) - долгой оказалась и работа над переводом труднейшего текста и над послесловием, которое стало последним большим литературоведческим исследованием Л.Е. Слепяще ярким морозным днем 25 января 1979 года мы принесли в редакцию издательства «Наука» рукопись, а 1 февраля у Л.Е. обнаружили рак легкого. Прямо об этом ему, как водится, не сказали, но... Назначили облучение, которое ничего не дало, кроме того, что вызвало лучевую болезнь. Как ни удивительно, неожиданный удар произвел на Л.Е. стимулирующее действие. Еще находясь в клинике, он (конечно, понимая, что с ним, но делая вид, будто не верит и будто убежден, что у него не то, что у соседей по палате), начал лихорадочно работать над завершением произведения, которое он называл своим «духовным завещанием», - «Парафразы и памятования». Материал для них и отдельные наброски копились много лет, были окончательно отшлифованы и в том же году с помощью Л. Копелева переправлены на Запад.

Под прозрачным псевдонимом Н. Лепин «Парафразы» были напечатаны в парижском журнале «Синтаксис» (1980, № 7). Издатели журнала М. Розанова и А. Синявский отдали им весь этот номер. В послесловии Абрам Терц - Синявский - писал: «Давно не испытывали мы всемирную культуру как современную жизнь - как вечнозеленое дерево, растущее "откуда-то оттуда", в золотом веке, с того света, с незапамятных времен, и достигающее ветвями до неба, до будущего, до окончания истории. Поэтому рукопись Н. Лепина, доставленную из России, мы публикуем здесь в "Синтаксисе" (№ 7) в виде актуальной книги, которую не хотелось мешать с другим журнальным материалом. Она сама по себе - журнал. В ней каждая глава (парадигма) - полемическая статья, критическое исследование, художественный рассказ о художниках мысли, о духовном художестве. А вместе с тем в источниках перед нами живой текст универсальной культуры, написанный для всех и для каждого из нас персонально, читаемый сейчас и всегда как единственное послание».

Летом 1980 года Л.Е. еще успел увидеть «Синтаксис» с напечатанными «Парафразами». Болезнь неотвратимо прогрессировала. 26 февраля 1981 года он скончался. В день кремации, при большом стечении провожавших в последний путь, были произнесены два надгробных слова. Речь Александра Абрамовича Аникста, к сожалению, не сохранилась. Слово Г. Померанца было опубликовано. В нем приведен впечатляющий образ-ассоциация с картиной Сурикова «Меншиков в Березове»: «Я засыпал, думая о крупном человеке в тесное время, и вот мне сон указал на образ: большой, сильный человек согнулся в тесной клетке, разогнется - пробьет лбом потолок; и там, в вечной мерзлоте, - навечно. В клетке времени. В клетке системы».

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky

Л.Е. родился 6 ноября 1906 года в семье еврейского учителя в белорусском местечке Брагине (теперь райцентр, один из наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы). Вскоре после его рождения семья переехала на Украину, в Новгород-Северск, где и прошли его детство и отрочество. Жили бедно, особенно тяжкими были годы гражданской войны. Отец со своей специальностью учителя в хедере не нашел себе применения в новой, советской действительности. Простудившись на огородных работах, скончался старший брат, умерла от дизентерии пятилетняя сестричка. Оставшийся единственным ребенком в семье, Л.Е. окончил в 1923 году среднюю школу, в которой преподавали еще гимназические учителя и о которой он вспоминал с большой теплотой.

О непосредственном поступлении в институт не могло быть речи (сын «лишенца», не состоящий в профсоюзе!), и семнадцати лет он устраивается на работу в сельскую школу Черниговской области. После двух лет учительства (1924-1926) в глухом украинском селе, получив заветный профсоюзный билет, Л.Е. поступает в Киевский университет на литературно-лингвистическое отделение. 1926-1930 годы - годы студенческой жизни, полуголодной, однако насыщенной интенсивным освоением знаний.

Культурная жизнь Киева в конце 20-х годов была чрезвычайно интересной. Украинская литература, театр переживали последний этап недолгого национального подъема. К тому же столицу Украины охотно посещали русские литераторы. Л.Е. бывал на выступлениях Маяковского, Мандельштама - его любимых в те годы современных поэтов, чьи стихи он мог декламировать часами. Вместе со своим другом Владимиром Романовичем Грибом, тогда студентом юридического института, они обсуждали волновавшие студенческую молодежь вопросы политической и культурной жизни, вдавались в тонкости теории стихосложения (Л.Е. даже подумывал о том, чтобы заняться ею всерьез, профессионально). Дружба эта продолжалась затем в Москве, вплоть до ранней смерти Гриба в 1940 году.

По окончании университета Л.Е. был направлен по распределению в г. Тирасполь, в Молдавский педагогический институт (в те годы Молдавская автономная республика входила в состав УССР), где он три года (1930-1933) читал курс истории украинской литературы. Кампания по подавлению всяческих «национализмов» не миновала и Л.Е. Его, еврея, обвинили в «украинском буржуазном национализме» по той причине, что в список рекомендованной литературы он включил знаменитый исторический роман Пантелеймона Кулиша «Черная Рада». И не сносить бы ему головы, как многим его коллегам, если бы к моменту разгромного заседания кафедры у него не лежало на столе письмо от В. Гриба. Гриб в это время уже учился в аспирантуре в Москве и настоятельно убеждал друга последовать его примеру. В ответ на абсурдное обвинение институтского начальства Л.Е., отпустив дерзкий каламбур насчет головы («голова» на украинском языке - «председатель»), у которого нет головы, хлопнул дверью и пошел укладывать чемодан.

Москва приняла молодого провинциального преподавателя вполне радушно - он был зачислен в аспирантуру по кафедре всеобщей литературы при МГПИ им. Бубнова, получил комнату в студенческом общежитии. Видимо, помог шутливый совет Гриба: «Готовясь предстать перед приемной комиссией, наденьте, Леня, три жилета, чтобы ни один луч Ваших знаний не пробился наружу». Научным руководителем вначале был профессор Ф.П. Шиллер, но вскоре его арестовали, сослали в Казахстан, и заменил его профессор Б.И. Пуришев. Тема диссертации - «Смех Рабле». После штудирования преимущественно украинской литературы переключение на французскую литературу требовало напряженной работы, однако Л.Е. уже в годы учебы в аспирантуре и лекции читал, и выполнил лестный заказ на вступительную статью к солидному трехтомному изданию «Мастера искусства об искусстве» (М.;Л: ОГИЗ, 1937). Название статьи - «Ренессанс и барокко» - определило на годы преимущественную сферу научных интересов молодого ученого.

Дальше - защита диссертации, два года работы в Курском педагогическом институте, где читался курс зарубежных литератур «от Гомера до Флобера», и в 1938 году приглашение в Москву на должность доцента в Московский ИФЛИ. Об ИФЛИ написано немало и, наверно, еще много будет написано. Атмосфера, царившая в этом элитарном учебном заведении, впечатляюще изображена в уже упомянутых «Записках гадкого утенка» Г. Померанца. Блестящие лекции молодых преподавателей И. Верцмана, В. Гриба, Л. Пинского привлекали студентов живым, чуждым академизма тоном, пафосом серьезного, добросовестного исследования в эпоху, когда все должно было лить воду только на марксистско-ленинско-сталинскую мельницу.

После начала Великой Отечественной войны ИФЛИ эвакуировался в Ашхабад. Преподавателям и студентам предлагалось на выбор - эвакуация либо запись в ополчение. Л.Е. предпочел второе. Отправив на Урал меня с двухлетней дочкой и тщетно ожидая вестей от родителей, не сумевших выбраться из белорусского городка Ветки, где они жили последние годы и где были расстреляны фашистами, он вместе с группой студентов пошел добровольцем в 3-ю дивизию московских рабочих. Пребывание в армии для него оказалось недолгим. Зимой 1941 года здание МГУ на Моховой слегка пострадало от бомбежки, и Геббельс на радостях похвалился, что де Московский университет лежит в развалинах и как бы уже не существует. Дабы опровергнуть это хвастливое утверждение, было решено возобновить занятия в университете. По правительственному постановлению научные работники, преподаватели со степенью, служившие рядовыми, были демобилизованы.

В марте 1942 года Л.Е. возвратился в Москву. Однако прошло еще два месяца, прежде чем был организован филологический факультет в стенах МГУ (напомню, что филологический факультет ИФЛИ в это время находился в Ашхабаде). Для Л.Е., уже отчисленного из армии и еще не получившего продкарточек, то были два месяца жестокого голода. «С интересом наблюдаю процесс дематериализации доцента», - писал он мне на Урал. Наконец в мае факультет был создан. Л.Е. приступает к чтению лекций на романо-германском отделении для немногих набранных в Москве студентов, ведет спецкурсы и семинары. В 40-е годы он также читает «по совместительству» лекции в институтах Ярославля и Загорска. С 1944 года, - как он пишет в своей автобиографии, «впервые в наших учебных планах», - он в течение четырех лет читал на восточном факультете ВИИЯ «Введение в классические литературы Востока».

С развертыванием кампании по борьбе с «космополитизмом» пришлось оставить ВИИЯ, где его обзорный курс индийской, китайской, персидской и арабской литератур потребовал от него огромного труда, но чрезвычайно его самого увлекал. Сгущались тучи и в университете. Л.Е. уже давно был «под колпаком» у органов. Его успех в студенческих аудиториях расценивался как вредное влияние, чему способствовало не только тайное, но и явное недоброжелательство некоторых менее популярных у молодежи коллег. Подосланный органами профессиональный осведомитель, литературовед Я.Е. Эльсберг, сумел без особых усилий набрать в доверительных беседах вдоволь нужного материала. Курс западных литератур на романо-германском отделении уже в 1946 году был передан другому преподавателю, Л.Е. «отодвинули» на отделения русское и славянское, где лекционных часов было значительно меньше, - видимо, для ослабления вредного влияния. Аресты в те годы предпочитали производить без излишнего шума (по ночам, в поездах, в командировках). И, дав Л.Е. дочитать до конца очередной курс 1950/51 учебного года, явились за ним 2 июня.

После тяжкого периода нахождения под следствием - 52 суток с ночными допросами, без сна - был вынесен приговор по ст. 58-10 - десять лет лагеря и пожизненная ссылка «в отдаленные районы Сибири». В Унжлаге (Горьковская область) Л.Е. работал год на лесоповале, затем, при смягчении режима с 1953 года, - на физически более легких работах учетчика лесопродукции и даже преподавателя в лагерной школе для сотрудников охраны, предчувствовавших перемены и готовившихся к новому образу жизни.

Возвратился Л.Е. в Москву в феврале 1956 года, и почти сразу стало ясно, что возобновление преподавательской работы невозможно. В университет его не думали приглашать, да и сам он, после всего пережитого, туда не стремился. Для других высших учебных заведений подобная кандидатура также оказывалась нежеланной. Несмотря на полную реабилитацию, на официальное признание того, что человек был осужден незаконно, тот, кто побывал в лагере, кто увидел, так сказать, обратную сторону Луны, не мог быть допущен к делу воспитания советской молодежи. Оттепель - это ведь еще не лето и даже не весна. Да и та после венгерских событий ноября 1956 года заметно пошла на убыль.

Для Л.Е. его новое положение было сопряжено с огромной внутренней ломкой. Надо было пересилить себя, отказаться от любимой деятельности лектора, учителя, ставшей второй (а может, и первой) натурой, и переключиться на другой вид работы. Естественно, литературной. На первых порах бывшие студенты Л.Е., многие из которых уже работали в столичных издательствах, поддерживали его, предлагая писать внутренние рецензии на рекомендуемые для перевода книги, иногда давали на редактирование переводы; были также эпизоды с «негритянской», как тогда говорили, работой (переводы под чужим именем). Однажды решились заказать вступительную статью за его собственной подписью, затем другую - так Л.Е. Пинский стал пишущим и печатающимся литературоведом.

До ареста у него были опубликованы лишь считанные статьи. И, вероятно, причина заключалась в том, что по складу своей натуры он не был «человеком пера», писал чрезвычайно трудно, даже мучительно, с величайшей ответственностью за каждое слово, предназначенное для печати (и меньше всего из цензурных соображений). И все же за два года из работ о реализме Возрождения, о Рабле, о «Дон-Кихоте» и двух вступительных статей - к «Жизнеописанию» Бенвенуто Челлини и к «Похвальному слову Глупости» Эразма Роттердамского - составилась книга «Реализм эпохи Возрождения». В ней наряду с темами, входившими и раньше в круг исследований Л.Е., статьей «Сюжет "Дон-Кихота" и конец реализма Возрождения» было положено начало совершенно новому подходу к теории и истории сюжета. Так, были отредактированы многостраничный шестой том собрания сочинений Фридриха Шиллера «Статьи по эстетике» (М.: ГИХЛ, 1957) и два первых тома трехтомного издания избранных сочинений Жан-Жака Руссо (М.: ГИХЛ, 1961).

Уже упоминавшаяся вводная статья «Ренессанс и барокко», несколько статей в «Ученых записках» кафедры всеобщей литературы МГПИ им. Бубнова, статьи об украинской литературе в журналах «Литературное обозрение » и «Литературный критик», предисловие к пьесе Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста». Сопоставление «сюжета-фабулы» и «сюжета-ситуации», двух типов сюжетообразования, характерных для разных исторических этапов, развитое на примере романа Сервантеса «как первого великого сюжета-ситуации», оказалось весьма плодотворным и получило дальнейшее развитие в работах исследователей этого вопроса.

Интерес Л.Е. к теории сюжета привел его также к формулированию понятия «магистральный сюжет»: в монографии о Шекспире - для шекспировских хроник и трагедий, а для комедий Шекспира - в опубликованной посмертно книге «Магистральный сюжет». Хотелось бы здесь упомянуть о том, что в ходе подготовки к печати книги «Реализм эпохи Возрождения» произошло знакомство Л.Е. с Михаилом Михайловичем Бахтиным, начавшееся довольно необычно. Рукопись была послана издательством на рецензию ленинградскому профессору Александру Александровичу Смирнову, и тот, прочитав ее, написал Л.Е., что идеи автора в статье «Смех Рабле» показались ему близкими идеям диссертации М.М. Бахтина, защита которой состоялась в 1946 году и одним из официальных оппонентов которой он был. Л.Е. разыскал диссертацию в архивах ИМЛИ, был поражен ее значительностью и оригинальностью («Это открытие нового материка», - говорил он). Завязалась переписка с Бахтиным, а затем произошло и личное знакомство, сразу перешедшее в полное глубочайшего взаимоуважения и симпатии высокоинтеллектуальное общение. Вместе с В.В. Кожиновым и другими ценителями монументального труда Бахтина Л.Е. участвовал в борьбе за публикацию книги о Рабле, чему упорно сопротивлялись ортодоксальные чиновники от литературы. Монография Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» увидела свет в 1965 году, и в 1966 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 6) была напечатана рецензия Л.Е. «Рабле в новом освещении».

Вскоре после выхода книги «Реализм эпохи Возрождения», в октябре 1962 года, Л.Е. подал в ГИХЛ заявку на книгу о Шекспире. Объем ее намечался в 10 авторских листов. Однако в процессе работы она разрасталась, первоначальные размеры оказывались явно недостаточными. Срок подачи рукописи несколько раз откладывался. Огромность предпринятого труда, значительность материала и обилие идей, возникавших у автора, не способствовали быстрому завершению работы. Осложнялась она также периодическими приступами депрессии, проявившейся у Л.Е. после тюремно-лагерных испытаний. Однако в течение девяти лет, прошедших с подачи заявки до появления книги, Л.Е. все же удалось написать еще вступительные статьи к двум знаменитым испанским плутовским романам - «Гусман де Альфараче» Матео Алемана и «Хромой Бес» Луиса Белеса де Гевара - и к книге «Поэзия Франсуа Вийона», а также послесловие к книге О. Мандельштама «Разговор о Данте» и ряд статей для КЛЭ и ЛЭС.

Отдельные разделы будущей книги о Шекспире печатались в журналах «Вопросы литературы» и «Вопросы философии». «Шекспир» появился на свет в конце 1971 года, книга разошлась в течение нескольких дней. В эту монографию объемом 40 авторских листов (вместо намечавшихся 10) не вошли разделы «Комедии» и «Трагикомедии» - на больший объем не соглашалась типография из соображений удобства переплетания книги. Остались в ней два раздела: «Хроники» и «Трагедии». Известный эстонский шекспировед Георг Оттович Мери (переведший на эстонский язык всего Шекспира) в рецензии на этот труд писал: «Книга Л. Пинского "Шекспир. Основные начала драматургии" представляет собой только первую половину задуманного труда, но его значение уже и в настоящем виде не вызывает сомнений. Увлекательно написанная книга ставит задачу, с которой еще никто не смог удовлетворительно справиться: установить и обосновать единство и целостность шекспировского творчества...

Долгое время драмы Шекспира и жанры, на которые они подразделяются - хроники, комедии, трагедии, трагикомедии, - казались слишком разными и "неправильными"; за отдельными произведениями не улавливалось шекспировское целое... Целью книги, как указывает автор, является выяснение единства, тематического и структурного, драматургии Шекспира: того, что дает основание говорить о "шекспировском стиле драмы". Не подлежит сомнению, что книга Л. Пинского - одно из наиболее оригинальных и творческих исследований в русском и советском шекспироведении». И тут мы подходим к той грани характера и таланта Л.Е., которая была настолько примечательна, что почти в одних и тех же выражениях описана разными людьми, общавшимися с ним и в дружеских беседах, и как слушатели его лекций.

Литературная работа за письменным столом не утоляла настоятельную потребность Л.Е. в общении свободном, не озабоченном фиксированием мыслей на бумаге, в размышлении вслух перед аудиторией, в «монологе», каким часто оказывались его беседы с людьми, а также в живом споре, в котором он был талантлив, глубок, остроумен. Некоторые его острые формулировки запоминались надолго. Так, Г. Померанц по поводу мемуаров А. Авторханова пишет: «Скептики могут сказать, что диалоги недостоверны, нельзя помнить их наизусть 30-40 лет. Я возразил бы на это, что отдельные поразившие меня фразы помню с тех же лет - например фразу Л. Пинского: "Наша родина - маяк социализма, но где ставят маяки? Там, где скалы, где подводные рифы, куда плыть нельзя!"». «Широкую известность получило высказывание Л. Пинского о том, что "Бахтин показал нам западную идею личности на творчестве Достоевского, а русскую идею соборности на творчестве Рабле"», - вспоминает литературовед Ю. Манн.

Или уж вовсе неожиданно: включив как-то осенью 1993 года телевизионную программу «Момент истины», я слышу, как ее ведущий А. Караулов допытывается у 80-летнего Тихона Хренникова о его отношении к Сталину, и когда Хренников похвально отозвался об образованности и уме Сталина, Караулов замечает: «А вот Леонид Ефимович Пинский считал иначе: он говорил, что когда вышли "Основы языкознания" и он прочел их в первый раз, то все понял, во второй раз - кое-что понял, а в третий раз - вообще перестал что-либо понимать». Потребность в интеллектуальном общении, в свободном выражении своих мыслей отчасти удовлетворялась при встречах с друзьями, с людьми, способными и желающими воспринять мысли, идущие вразрез с официальной идеологией. Ибо духовное противостояние бесчеловечному режиму сталинизма, его тотальной лжи началось у Л.Е. еще в 30-е годы, когда он, молодой преподаватель Тираспольского пединститута, был послан с выездной редакцией летучки «на коллективизацию» и увидел опустелые молдавские села, где в хатах агонизировали умиравшие от голода крестьяне.

Последующие, тоже достаточно страшные, послевоенные годы лишь утвердили его в этом противостоянии. И лишившись возможности заниматься преподавательской деятельностью, при которой в той или иной форме терзавшие его сомнения и негодование неизбежно придавали особую окраску изложению академического материала, Л.Е. считал своим гражданским долгом не только делиться с другими тем, что было ему ясно раньше, чем очень и очень многим, но также способствовать по мере возможности общению людей, ищущих истину. В 60-е и 70-е годы, когда, после 24 лет проживания в одной комнате студенческого общежития, наша семья переехала в кооперативную квартиру, у нас бывало много народу. К Л.Е. тянулись, искали общения с ним люди разных возрастов, не только молодежь; также и он до последних лет жизни сохранял «молодую» способность обзаводиться новыми друзьями, увлекаться интересными людьми.

Тонкий художественный вкус позволял Л.Е. сразу определять, кто чего стоит, видеть талантливое, подлинное и в прозе, и в поэзии. Среди друзей, приобретенных в те годы, были люди, создавшие целый пласт культуры, тогда еще подпольной, преследуемой, самиздатскои, а ныне ставшей достоянием всего общества. Это Варлам Тихонович Шаламов, Надежда Яковлевна Мандельштам, Евгения Семеновна Гинзбург, Венедикт Ерофеев, Александр Галич, Борис Чичибабин, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Игорь Губерман. Его мнением дорожили и художники-«неформалы», часто показывавшие свои работы на наших «пятницах». С особенной симпатией относился он к художникам «лианозовской школы» - Оскару Рабину, талантливой семье Кропивницких, Анатолию Звереву и другим.

В отношении тех, кто привлек его внимание, увлек своим талантом, Л.Е. становился страстным пропагандистом их творчества. Так, он сразу оценил и полюбил стихи Севы Некрасова, тогда еще мало кому известного, влюбился в поэзию Б. Чичибабина. Он стремился расширить круг их читателей, а для художников - зрителей, помочь советом, к которому охотно прислушивались. Помню, как горячо убеждал он Н.Я. Мандельштам, прочитав ее «Первую книгу» (т. е., конечно, рукопись), не прятать несколько имевшихся у нее экземпляров по разным домам, где они могли и пропасть, а размножить и пустить в свет. В.Т. Шаламову он помог сгруппировать отдельные колымские рассказы в циклы, что придало им характер истинной эпопеи. Помог, кстати, и передать их за рубеж, где они впервые начали появляться в печати. Естественно, при таком круге знакомств и интересов в доме не переводились самиздатские публикации. Что и побудило доблестных гебистов - несомненно, следивших за подозрительным «салоном» у человека, чья подпись к тому же стояла под многими письмами в эту эру «подписанства», - произвести 6 мая 1972 года обыск с изъятием крамольных материалов вроде произведений Бердяева, Солженицына, В. Ерофеева и т. п. Даже пишущая машинка «Эрика» (которая, по Галичу, «берет четыре копии») была на полгода взята под арест, «на проверку». Искали же пресловутую «Хронику текущих событий», сообщавшую о нарушениях прав человека.

Однако в тот день, когда с расчетом на внезапность были произведены обыски сразу в нескольких московских квартирах, «Хроники» случайно у Л.Е. не оказалось. После этого обыска, о котором заграничные радиостанции сообщили чуть ли не в тот же день, стало не слишком удобно устраивать званые вечера - квартира явно просматривалась. Несомненную роль сыграл обыск и в том, что были блокированы готовившиеся к печати рецензии на книгу о Шекспире. Л.Е. почувствовал себя «обложенным» со всех сторон, и это усугубляло мучившее его депрессивное состояние. Не прибегая к прямым репрессиям, его исключали из общественной жизни и замалчиванием книги, над которой он работал 9 лет и значение которой было ему ясно, и лишением возможности широкого общения с людьми - далеко не все знакомые после этого обыска решались поддерживать прежние отношения.

Однако «учитель» должен учить, не может не учить. На эту тему есть горестно-шутливая запись в одной из нескольких школьных тетрадок, вывезенных из лагеря (с весны 1953 года, когда режим в лагере заметно смягчился и угроза «шмона» стала не так страшна, Л.Е. начал записывать свои мысли): «"Подобно корове". История Д. Н. - это история коровы, которую 1) вначале покрыли, она отелилась, ее доили - и все было all right. 2) Затем молоко ее было забраковано (больная?), ее запустили, она страдает от избытка молока, мечется, мычит, тревожит хозяев; ее загоняют в хлев - и несколько дней не выпускают в поле. 3) Молоко перекипело, она успокоилась, все в порядке, но...». Д. Н. - Даниель Ниппель. Так Л.Е. «для конспирации» именовал себя в этих записях.

В очень узком кругу самых верных друзей Л.Е. в 60-е и 70-е годы прочитал несколько небольших циклов лекций на дому у не боявшихся добрых знакомых. Их темы - «О прогрессе», «Личность и вера», «Поэтическое и художественное», «Выразительность» - отражают круг интересов Л.Е., далеко выходивших за рамки чистого литературоведения. В частности тема значения личности, критически мыслящей личности была, по его глубокому убеждению, одним из важнейших вопросов в истории человечества. В этом плане Л.Е. были близки воззрения Бальтасара Грасиана, испанского мыслителя-моралиста XVII века, автора моральных и эстетических трактатов «Герой», «Политик», «Благоразумный», своеобразной антологии «Остроумие, или Искусство изощренного ума», сборника афоризмов «Карманный оракул» и большого философского аллегорического романа «Критикой».

Л.Е. и прежде питал особый интерес к литературе испанского «золотого века» - тому свидетельство его работы о Сервантесе, об испанском плутовском романе. К проблеме определения стиля барокко, ярко представленного в произведениях испанских писателей XVII века, он возвращался неоднократно. В «Критиконе» Б. Грасиана он видел вершинное воплощение эстетики барокко и, главное, художественно аргументированное прославление личности. «Основополагающий постулат для этики философского романа "Критикой", - пишет Л.Е. в послесловии к роману, - это кардинальная противоположность личности и массы ("большинства", "всех"). Сознание массового человека догматично, порой фанатично. Личность - критична, она всегда в пути, нередко на распутье, в состоянии кризиса. "Я никогда не иду туда, куда идут все... хочу войти туда, куда не входит никто... хочу быть человеком", - говорит герой романа Критило. "В наш век - в диковинку человек", - утверждает мудрый кентавр Хирон, повстречавшийся в пути "странникам по жизни" Критило и его сыну».

Роман этот А. Шопенгауэр называл «одной из самых любимых своих книг в мире». «Мне известны три пространных аллегорических произведения: явное и откровенное - это несравненный "Критикой" Бальтасара Грасиана... замаскированные же две аллегории - это "Дон Кихот" и "Гулливер у лилипутов". В отличие от двух последних судьба «Критикона» в веках была менее счастливой - трудный «консептистскии» язык, обилие каламбуров, игра слов, видимо, отпугивали переводчиков. Мешало и наступившее после эпохи барокко господство классицистического вкуса к ясности, которому стиль Грасиана представлялся образцом всего того, что подлежит осуждению. Хорошенько подумав, Л.Е. и я решили подать заявку на перевод «Карманного оракула» и «Критикона» в редакцию серии «Литературные памятники» - перевод мой, послесловие и комментарии Л.Е.

Прохождение заявки было долгим (подана она была в 1970 году, а договор с нами заключили только в 1975 году) - долгой оказалась и работа над переводом труднейшего текста и над послесловием, которое стало последним большим литературоведческим исследованием Л.Е. Слепяще ярким морозным днем 25 января 1979 года мы принесли в редакцию издательства «Наука» рукопись, а 1 февраля у Л.Е. обнаружили рак легкого. Прямо об этом ему, как водится, не сказали, но... Назначили облучение, которое ничего не дало, кроме того, что вызвало лучевую болезнь. Как ни удивительно, неожиданный удар произвел на Л.Е. стимулирующее действие. Еще находясь в клинике, он (конечно, понимая, что с ним, но делая вид, будто не верит и будто убежден, что у него не то, что у соседей по палате), начал лихорадочно работать над завершением произведения, которое он называл своим «духовным завещанием», - «Парафразы и памятования». Материал для них и отдельные наброски копились много лет, были окончательно отшлифованы и в том же году с помощью Л. Копелева переправлены на Запад.

Под прозрачным псевдонимом Н. Лепин «Парафразы» были напечатаны в парижском журнале «Синтаксис» (1980, № 7). Издатели журнала М. Розанова и А. Синявский отдали им весь этот номер. В послесловии Абрам Терц - Синявский - писал: «Давно не испытывали мы всемирную культуру как современную жизнь - как вечнозеленое дерево, растущее "откуда-то оттуда", в золотом веке, с того света, с незапамятных времен, и достигающее ветвями до неба, до будущего, до окончания истории. Поэтому рукопись Н. Лепина, доставленную из России, мы публикуем здесь в "Синтаксисе" (№ 7) в виде актуальной книги, которую не хотелось мешать с другим журнальным материалом. Она сама по себе - журнал. В ней каждая глава (парадигма) - полемическая статья, критическое исследование, художественный рассказ о художниках мысли, о духовном художестве. А вместе с тем в источниках перед нами живой текст универсальной культуры, написанный для всех и для каждого из нас персонально, читаемый сейчас и всегда как единственное послание».

Летом 1980 года Л.Е. еще успел увидеть «Синтаксис» с напечатанными «Парафразами». Болезнь неотвратимо прогрессировала. 26 февраля 1981 года он скончался. В день кремации, при большом стечении провожавших в последний путь, были произнесены два надгробных слова. Речь Александра Абрамовича Аникста, к сожалению, не сохранилась. Слово Г. Померанца было опубликовано. В нем приведен впечатляющий образ-ассоциация с картиной Сурикова «Меншиков в Березове»: «Я засыпал, думая о крупном человеке в тесное время, и вот мне сон указал на образ: большой, сильный человек согнулся в тесной клетке, разогнется - пробьет лбом потолок; и там, в вечной мерзлоте, - навечно. В клетке времени. В клетке системы».

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky