Праведн. старец Феодор Томский. Св. прав. старец Феодор Кузьмич Томский - Александр I Благословенный

Память 20 января (2 февраля по н. ст. Сибир.) в день преставления, 22 июня (5 июля н. ст. Томск.) в день обретения мощей и в Соборе Сибирских святых. С его слов известно, что родился он в 1776 или 1777 году. Его воспоминания также указывали на чрезвычайную осведомленность о Петербургской придворной жизни конца XVIII - начала XIX веков. При этом происхождение святого достоверно неизвестно. По бытующему со времени его жизни предположению ― он был тайно сошедшим с престола императором Александром I. Появление и внешние условия жизни в Сибири. Был задержан ранней осенью 1836 года близ Красноуфимска проезжая на лошади, запряженной в телегу. Он привлек к себе внимание несоответствием своей грубой крестьянской одежды и величественной, благообразной наружности, а также изысканности манер, выдававшей знатное происхождение. На вопросы он отвечал неохотно и уклончиво, чем вызвал еще большее подозрение у крестьян, остановивших его. Ими он был доставлен без всякого с его стороны сопротивления в город. На допросе в земском суде незнакомец показал, что он ― Феодор Козьмин, 70 лет, неграмотен, исповедания православного греко-российского, холост, не помнящий своего происхождения с младенчества, пропитывался у разных людей, напоследок вознамерился отправиться в Сибирь. Документов, удостоверяющих личность, при себе он не имел. Несмотря на сочувственные убеждения судей, старец упорно продолжал называть себя бродягой. По закону он был приговорён к наказанию 20-ю ударами плетью и ссылке в Сибирь на поселение. В сентябре 1836 года в арестантской партии под конвоем был отправлен в Томскую губернию, где был приписан к деревне Зерцалы Боготольской волости Ачинского уезда. Во время долгого следования этапом по сибирским дорогам, своим поведением, деятельной заботой о слабых и больных арестантах, теплыми, утешительными беседами расположил к себе как ссыльных, так и конвоиров. В отличии от прочих арестантов он шёл без оков. Прибыл к месту поселения 26 марта 1837 года и был помещен на казенный Краснореченский винокуренный завод, где прожил первые несколько лет, но не участвовал в каких-либо принудительных работах. В дальнейшем, имея неодолимое желание безмолвия и избегая человеческой славы, он часто менял место жительства, проживая то в Зерцалах, то в соседних селениях: станице Белоярской, селе Краснореченском, в деревне Коробейниково, всегда избирая тихое и уединенное место. Последние шесть лет своей жизни провел в Томске, куда перебрался, следуя усиленным просьбам горячо его почитавшего томского купца Семена Феофановича Хромова, у которого и поселился, сперва на заимке в окрестностях Томска, а затем и в самом городе.

Образ жизни. Старец Феодор нес подвиг странничества, вёл жизнь полную самопроизвольных лишений. Жильем ему служил небольшой дом, состоящий из тесной келии с маленьким окошком и небольших сеней. Спал старец на голой доске, которую со временем по его просьбе обили грубым холстом; подушку заменял деревянный тесаный чурбан. В келии также находились простой стол и несколько скамеек ― для посетителей. В переднем углу висели иконы, по стенам ― картины с видами святых мест, ― подарки многочисленных почитателей. Одежда старца была чрезвычайно простой и скудной: две длинных рубашки из деревенского холста, такие же шаровары, темно-синий халат, старая сибирская доха. На ногах носил обыкновенные (зимою ― толстые) чулки и простые кожаные туфли. По описаниям архимандритов Томского Богородице-Алексиевского монастыря отцов Виктора (Лебедева) и Лазаря (Генерозова), купца С. Ф. Хромова и других современников, он был статным, высокого роста, с высокими плечами. Внешность имел величественную, лицо замечательно красивое, светлое и всегда чистое, глаза голубые, волосы на голове кудрявые, бороду длинную, вьющуюся, совершенно седую. Говорил старец тихо, но внушительно и образно. Изредка казался строгим, повелительным, но вообще характер имел добрый и мягкий, лишь немного вспыльчивый. Поступь старца, его походка и все манеры были как у человека благовоспитанного и образованного. Все это давало возможность видеть в нём человека непростого происхождения, хотя он и старался соблюдать простоту в речах и вообще во всем образе жизни. Отличался большой физической силой. Вдвоем с проживавшим в Зерцалах отшельником старцем Даниилом Ачинским, они поднимали при плотницких работах 12-ти вершковые большие бревна. Вставал очень рано и все свободное время посвящал молитве. Никто, однако, не видел, когда он молился, потому что дверь его келии была постоянно заперта. Только после смерти обнаружилось, что колени старца были покрыты толстыми мозолями, свидетельствующими о частых и продолжительных коленопреклонениях во время усердных молитв. Во время пребывания в селах Белоярском и Краснореченском, Феодор Козьмич регулярно посещал церковную службу, причем всегда становился по правой стороне поближе к двери. В Томске часто ходил в праздничные дни в домовую церковь архиерейского дома, находившегося в ограде Богородице-Алексиевского монастыря. Томский епископ Парфений предложил ему становиться в молельной комнате епископа рядом с алтарем, но старец отказался от этой чести, и всегда становился у печи, на одном месте. Когда он стал замечать, что на него обращают большое внимание, то совсем перестал ходить в эту церковь. В Томске старец часто посещал также храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы в мужском монастыре и Иверскую часовню. В продолжение всей жизни в Сибири имел несколько духовников, у которых исповедовался. Обед старца состоял обыкновенно из черного хлеба или сухарей, вымоченных в простой воде. Почитатели Феодора Козьмича почти ежедневно приносили ему пищу, а по праздникам буквально заваливали пирогами, лепешками, шаньгами и т. п. Старец охотно принимал все это, но, отведав немного, оставлял, как он выражался «для гостей», и раздавал затем заходившим к нему странникам. Строго постясь, старец не делал этого напоказ. Не брезговал никакой пищей и приводил обыкновенно выражение из Священного Писания о том, что всякую предлагаемую еду следует принимать с благодарностью, хотя и просил постоянно, чтобы ему не приносили никаких яств, так как он давно отвык от жирной и вкусной пищи. Навещая любимцев, старец не отказывался ни от какого угощения, охотно пил чай, но выпивал всегда только два стакана. В тоже время он никогда даже не дотрагивался до вина и строго порицал пьянство. Оценки и воспоминания о Петербургской жизни. По большим праздникам, после обедни, Феодор Козьмич заходил обыкновенно к двум старушкам, Марии и Марфе, и пил у них чай. Старушки были сосланы в Сибирь своими господами за какую-то провинность и пришли в одной партии ссыльных со старцем Феодором. В день св. Александра Невского в доме приготовлялись пироги и другие деревенские яства. Старец проводил у них все послеобеденное время и вообще весь этот день бывал особенно весел, позволял себе покушать немного более чем обыкновенно, вспоминал о Петербурге. Старец Феодор тщательно скрывал свое происхождение. Отказываясь называть своих родителей, он говорил лишь, что Святая Церковь о них молится. О себе старец Феодор открыл часто навещавшему его епископу Афанасию Иркутскому только то, что имеет на свой подвиг благословение святителя Филарета митрополита Московского. Некоторые спрашивали старца, почему он предпочел теперешнюю, полную лишений, жизнь? Старец отвечал: «Почему вы обыкновенно думаете, что мое положение теперь хуже, чем когда-то прежде? В настоящее время я свободен, независим, а, главное, - покоен. Прежде мое спокойствие и счастье зависело от множества условий: нужно было заботиться о том, чтобы мои близкие пользовались таким же счастьем, как и я, чтобы друзья мои меня не обманывали... Теперь ничего этого нет, кроме того, что всегда останется при мне ― кроме слова Бога моего, кроме любви к Спасителю и ближним. Теперь у меня нет никакого горя и разочарований, потому что я не завишу ни от чего земного, ни от чего, что не находится в моей власти. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости. Если бы вы вновь вернули меня в прежнее положение и сделали бы меня вновь хранителем земного богатства, тленного и теперь мне вовсе ненужного, тогда бы я был несчастным человеком. Чем более наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабей. Всякая роскошь расслабляет наше тело и ослабляет нашу душу». В своих рассказах старец обнаруживал необычайное знание петербуржской придворной жизни и этикета, а также событий конца XVIII - начала XIX столетий. Знал всех государственных деятелей и давал им чрезвычайно верные характеристики. С большим благоговением он отзывался о митрополите Филарете и архимандрите Фотии, а также рассказывал об Аракчееве и его деятельности, о военных поселениях, вспоминал о Суворове. Все подобные воспоминания и суждения о людях имели беспристрастный и, в то же время, мягкий характер. Чаще всего старец любил говорить о военных походах и сражениях, причем вдавался иногда в такие мелкие подробности ― например, в эпизодах войны 1812 года, ― что этим вызывал недоумение даже у лиц образованных. Про Кутузова говорил, что он был великий полководец, и Александр I завидовал ему. Как-то он рассказал: «Когда французы подходили к Москве, император Александр I припал к мощам преподобного Сергия Радонежского и долго со слезами молился этому угоднику. В это время он услышал как бы внутренний голос, который сказал ему: "Иди, Александр, дай полную волю Кутузову, да поможет Бог изгнать из Москвы французов. Как фараон в Чермном море, так и французы на Березовой реке погрязнут..."» Старец почти не упоминал об императоре Павле Петровиче и редко касался характеристики его сына и наследника Александра. Но однажды, когда речь зашла о трагической кончине императора Павла I, старец сказал своему слушателю, купцу С. Ф. Хромову: «Александр не знал, что дойдут до удушения». Хромов слышал и другой рассказ от старца: «Когда в России, в особенности в высшем кругу, распространилось увлечение масонскими ложами, то император Александр I созвал во дворце собрание из высокопоставленных особ, и почти все пожелали участвовать в масонской ложе. В это время входит архимандрит Фотий и говорит: "Да заградятся уста нечестивых". От этих слов все собрание не могло и слова выговорить, так и разошлись, а секта рушилась... Да, Фотий был муж благодатный». После получения в Томске известия о злодейском покушении на жизнь императора Александра II, старец заметил Хромову: «Да, любезный, царская служба не без нужды». Также говорил: «Романовых дом крепко укоренился и глубок корень его... Милостью Божией глубоко корень его сидит...» Когда пришло известие о кончине императора Николая I, старец отслужил по нему панихиду и долго усердно со слезами молился. Отношения с людьми. Старец отличался любовным отношением к людям. Когда жил в деревне Зерцалы, расположенной на главном сибирском тракте, каждую субботу выходил за околицу, встречал там партию пересыльных арестантов и щедро наделял их милостыней, употребляя на это все то, что приносили ему его почитатели. В Томске он также щедро оделял милостыней нищих. У себя в келии принимал всех, приходивших к нему за советом, и редко отказывал кому-нибудь в приеме. Но особенным его расположением пользовались лишь немногие простые и чистые сердцем люди, у которых старец и поселялся, переходя с места на место. Всякого рода советы давал безвозмездно, денег никогда ни у кого не брал и даже не имел их у себя. Разговаривал с незнакомыми всегда стоя или прохаживаясь взад и вперед по комнате, причем руки обыкновенно держал на бедрах, или засунув одну из них за пояс, а другую положив на грудь. Со своими посетителями вел себя очень сдержанно, трезвенно, без фамильярности. Чурался оказания себя знаков почтения. Никогда не оценивал человека по его чину или званию, а лишь по личным качествам и поступкам. В то же время он учил уважать власть: «И царь, и полководцы, и архиереи ― такие же люди, как и мы, ― говорил он, ― только Богу угодно было одних наделить властью великой, а других предназначить жить под их постоянным покровительством». Через различных странников вёл довольно обширную переписку и был в курсе основных событий общественной жизни. Случалось, что он помогал обратившемуся к нему человеку в решении житейских проблем, вручая ему в запечатанном конверте письмо к какой-нибудь важной особе, при непременном условии никому кроме адресата не показывать письма: «А то смотри, пропадешь». И вмешательство Феодора Козьмича, как говорили, оказывало желанное действие. Крестьянских детей учил грамоте, знакомил их со Священным Писанием, с географией и историей. Взрослых он увлекал духовными беседами, а также занимательными рассказами из событий отечественной истории. Все сведения и поучения, сообщенные им, отличались глубиной и правдивостью, надолго запоминались и вели слушателей к пониманию действия Промысла Божия в судьбах великих и малых явлений человеческой жизни и окружающего мира. Проявление благодатных даров. Святому старцу для пользы ближних был дан от Бога дар прозорливости. Иногда, встречая незнакомых посетителей, старец сразу называл их по именам. Не раз он обличал посетителей в их нерассказанных грехах, приводя их покаянию. За свою святую жизнь старец также принял от Бога дар исцелений. Причем, врачуя телесные немощи, святой, как правило, указывал человеку на их корень ― грех. Так, когда старец жил еще в селе Белоярском, местный священник, не видя его у себя на исповеди, первое время относился к нему очень недружелюбно, предостерегая крестьян и советуя им держаться подальше от Феодора Козьмича, который, по мнению священника, был раскольником. Однажды, выведенный из терпения непонятным для него поведением старца, священник назвал его при всем народе безбожником. В тот же день священник этот почувствовал себя очень плохо и к вечеру слег в постель. Приглашенный врач признал его положение безнадежным. Тогда, по совету односельчан, родственники священника обратилось к Феодору Козьмичу и усердно со слезами, стали просить его простить умирающего и помолиться о нем. Старец, посетив больного, сделал ему строгое внушение, как нужно относиться к людям, которые никому не делают никакого зла, и как осторожно должно делать заключения и высказывать суждения о других. Затем он пообещал, что больной скоро поправится. Через некоторое время священнику действительно стало лучше, и он сделался искренним почитателем святого Феодора. Глубоко чтивший старца купец Семен Феофанович Хромов, у которого праведный старец жил последние шесть лет в Томске, был исцелен по молитвам святого от болезни глаз и до самой старости мог читать без очков. Блаженная старица Домна Карповна уже после кончины Феодора Козьмича рассказывала о старце Хромову: «Я знаю, что он святой! Когда он жил в келии вашего сада, я была очень больна. Пришедши в ваш сад, осталась на ночь в саду для того, чтобы пойти к старцу и получить от него исцеление. Стала стучать в дверь. Старец отворил, и как только я вступила на порог, он исцелил меня совершенно от болезни. Святой был старичок!» Прижизненное почитание. Необычность жизни сибирского подвижника, загадочность его происхождения в глазах некоторых духовно малоопытных и лично незнакомых со старцем людей иногда являлась поводом к ложному о нем мнению как о сектанте или раскольнике. Но люди, более близко знавшие старца и среди них известные подвижники благочестия, отзывались о старце как о великом угоднике Божием. Епископ Иркутский Афанасий часто посещал старца в Ачинском уезде и иногда по нескольку дней жил у него, назидаясь его глубоко поучительными беседами. Встречался со старцем и выказывал ему знаки уважения святитель Иннокентий Московский. Протоиерей Красноярской кладбищенской церкви отец Петр Попов, который был постоянным духовником старца Феодора и раза два-три в году заезжал к нему, беседуя с крестьянами, наставлял их относиться к подвижнику с особым уважением, так как это был, по его словам, «великий угодник Божий». Когда воспитанница Феодора Козьмича, крестьянка Александра Никифоровна, приехала к преподобному Парфению Киево-Печерскому за благословением, тот, узнав, кто её послал, заметил: «Зачем тебе мое благословение, когда у вас на Красной речке есть великий подвижник и угодник Божий? Он будет столпом от земли до неба». В Томске старца Феодора посещали и различные гражданские чиновники, причем вели себя с ним предельно почтительно. Каждый вновь назначенный губернатор считал своим долгом заезжать в келью старца и подолгу наедине с ним беседовал. Беседы эти касались как вопросов духовной жизни, так и общественного устройства. В проблемах государственной и общественной жизни старец разбирался так же хорошо, как и в жизни духовной. Последние месяцы и кончина. Для лучшего приготовления к переходу в вечность, Господь послал старцу болезнь, которая с каждым днем усиливалась. Летом 1863 года, уже совсем больной, он покинул дом семьи Хромовых в Томске и уехал в Белоярскую станицу, где и прожил некоторое время в своей старой келье у Семена Николаевича Сидорова. Во время болезни старца Бог утешал Своего угодника благодатными посещениями. В декабре в Белый Яр приехал Хромов, и старец объявил ему, что намеревается вернуться в Томск и отправился в путь. По пути, недалеко от деревни Турунтаева, по обеим сторонам дороги показались два ослепительно светлых столба, поднимавшихся от земли до неба. Столбы эти как бы двигались перед повозкой со старцем Феодором до самого Томска и сделались невидимыми только на Воскресенской горе. Это знамение видели все, ехавшие с праведником. После прибытия в Томск к старцу Феодору позвали иеромонаха Томского Богородице-Алексиевского монастыря отца Рафаила, который исповедовал больного и причастил Святых Таин. Старец все боле и более слабел. Видя искренние слезы своих почитателей, святой говорил им: «Не плачьте и не жалейте меня. Страдания и болезни свойственны человеку и не должны быть тягостны христианину, потому что он обязан не только ничем не ублажать своего тела, но и всегда помнить, что оно обречено умереть и предаться тлению. Поэтому ему нужно спокойно переносить боль и ждать неизбежного конца ― смерти». 19 января 1864 года вновь прибыл отец Рафаил и приобщил старца Святых Христовых Таин. Даже на смертном одре старец отказывался назвать свое настоящее имя, но сохранился такой рассказ С. Ф. Хромова об одной из его последних бесед с праведным. Накануне кончины святого Хромов пришел в его келью. Помолившись Богу, он встал пред старцем на колени и, получив благословление, спросил: «Есть молва что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный... Правда ли это?» Старец, услыша эти слова, стал креститься и сказал: «Чудны дела Твои, Господи... Нет тайны, которая бы не открылась». На другой день старец продолжил разговор следующими словами: «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня, схорони просто». 20 января 1864 года старец мирно, без мучения и стонов, предал Богу свою душу. Правая рука лежала на груди со сложенными для крестного знамения пальцами. В момент кончины старца соседи Хромова и пожарные видели высокое пламя над домом, и заподозрили было пожар. Отпевание, которое собрало множество томичей начиная с высшей администрации до бедняков, возглавил настоятель Богородице-Алексиевского монастыря архимандрит Виктор (Лебедев). Погребен старец был, согласно высказанному им при жизни пожеланию, в ограде Богородице-Алексиевского монастыря, к северо-востоку от главного алтаря монастырского храма.

Почитание. После кончины праведного старца его могила и келья сделались местом паломничества множества людей из разных слоев общества. Первоначально на могиле старца и в его келье служились регулярные, а со временем и ежедневные панихиды. В день его преставления ежегодно в монастыре совершалось особенно торжественное заупокойное богослужение при большом стечении людей. В 1873 году могилу и келью старца Феодора посетил великий князь Алексей Александрович, а в 1891 году могилу старца неофициально посещал цесаревич-страстотерпец Николай Александрович. Среди прочих посетителей ― военный министр А. Н. Куропаткин, министр путей сообщения князь М. И. Хилков, статс-секретарь А. Н. Куломзин, главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке генерал Н. П. Линевич. Неоднократно могилу праведника посещал глубоко его чтивший член Государственного Совета М. Н. Галкин-Врасский. Он лично прилагал усилия к украшению места погребения святого. С именем Галкина-Врасского связан и случай избавления от неминуемой смерти заступничеством святого Феодора ― благодаря желанию поклониться могиле старца, Галкин-Врасский отказался ехать пароходом, который по пути утонул. Другой случай благодатной помощи святого произошел с крупнейшим исследователем истории царствования Александра I Н. К. Шильдером ― он помолился старцу об избавлении от головных болей и, после видения святого во сне, был исцелён. Наконец, в Томске совершились многочисленные исцеления больных, которые посещали могилу старца и обращались к святому Феодору с теплой молитвой. В начале XX века усердием многочисленных граждан Томска над могилой старца была возведена часовня. При монастыре создался кружок почитателей старца, который собирал все известные о нем материалы и издавал их в печати. На епархиальном совете поднимался вопрос о необходимости тщательного попечения о сохранении и приобретении в церковную собственность вещей, которые сохранились от старца. В 1926 году, перед расстрелом последних монахов Богородице-Алексиевского монастыря, здесь же заключенных, святой Феодор в продолжение некоторого времени стал являться в парящем полупрозрачном образе. Ясно видимый многочисленными свидетелями, в полночь он выходил сквозь стену часовни и по восточной стене монастыря медленно шел на юг до монашеского кладбища, где исчезал. Святой словно предупреждал заточенных иноков о необходимости готовиться к смерти. Впоследствии часовня над могилой святого была разрушена, но почитание святого не пресеклось. Долгожданное прославление святого состоялось в 1984 году, когда, по благословению патриарха Пимена, имя праведного Феодора Томского было внесено в состав Собора Сибирских святых. 5 июля 1995 года были обретены его святые мощи и помещены в деревянной гробнице в храме Томского Богородице-Алексиевского монастыря. Часовня над могилой святого была восстановлена, еженедельное служение акафиста праведному Феодору было введено в обиход Томской обители, а сам праведник стал почитаться небесным покровителем города Томска. Свидетельства о благодатной помощи по молитвам святого продолжали поступать и в конце XX - начале XXI веков. Тропарь, глас 4: Жизни светския праведне Феодоре удалився, / в землю сибирскую вольно приити изволив, / чудесы и знаменьми Божиими народ Томский удивил еси, / и по смерти своей веру чтущих тя укрепляеши. / Поминай нас, чтущих память Твою, / отче наш Феодоре!

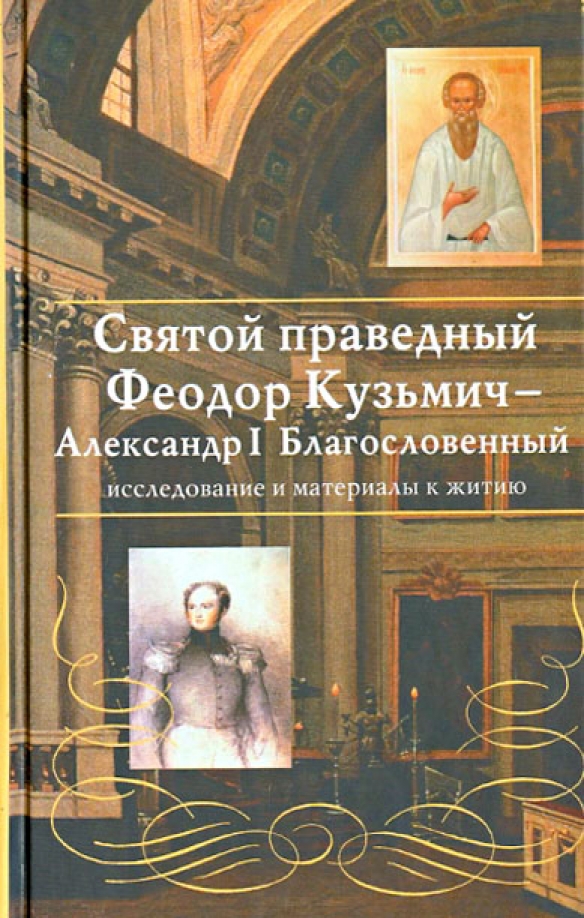

Валентин Kонстантинович Казерский, православный христианин. Рецензия магазина «Книжная Лавка Паломника» (Сергиев Посад): «В этой книге проблема сходства Императора Александра I и праведного старца Феодора Кузьмича поставлена автором на серьезную научно-исследовательскую основу. Известный ученый Марина Михайловна Громыко утверждает, что император и старец - одно и то же лицо, причем доказательство свое строит на обширной базе разнородных фактов. Сибирские показания духовных чад Старца сопоставлены с зарубежными сведениями, исходившими от потомков аристократических семей, причастных к событиям тех лет, а также и другими источниками. Убедительно раскрыты обстоятельства тайного ухода Императора от власти под видом фиктивной смерти в Таганроге и таинственная жизнь его в качестве ссыльного поселенца в Сибири. Великий подвиг отречения от самых властных высот мирской жизни, глубокое искреннее покаяние и суровая аскеза приводят его к обретению даров прозорливости и исцеления. Чудесные явления сопровождали жизнь Александра I до последнего часа и продолжаются ныне по молитвам старца. Книга написана увлекательно и читается с огромным интересом. Первое издание книги получило высокую оценку Архиепископа Томского и Асеновского Ростислава (Девятова). Исследование осуществлено по благословению священника Михаила Труханова (1916-2006). Второе издание подготовлено по благословению священника Михаила Герцева. Приводим отзыв Валентина Казерского. Только в России могла возникнуть легенда о том, что император Александр I превратился в святого старца Феодора Кузьмича, сосланного за бродяжничество в Сибирь, близ Томска, и подвизавшегося там до самой смерти в 1864 году. Почему только в России? Потому что только в России это могло случиться на самом деле. История Православной Церкви знает государей, непреодолимо отвергавших мир ради Царствия Небесного. Удивительна судьба сербского царевича Ростислава, который стал монахом Саввой. Теперь он известен как Святитель Савва Сербский. Это был «царственный» церковный пост. Но русский император, повергший Наполеона и освободивший Европу, получивший имя Александра Благословенного, принял на себя подвиг полной безвестности, подвиг юродства - это совершенно особенный случай, возможный только в России, и нигде больше!

Легенда существует полтора столетия, написано много книг о царе-старце, но до сих пор истина не известна. Книга М. М. Громыко «Святой праведный старец Феодор Кузьмич Томский - Александр I Благословенный. Исследование и материалы к житию» насколько возможно приближает нас к ней. Несмотря на то, что, кроме объективного изучения фактов, в книге порою ощутима установка православно ориентированного автора на непременное доказательство тождества двух лиц - императора и старца, - несмотря на это книга производит впечатление весьма серьезного и даже кропотливого исследования. Первая глава книги представляет собою тщательный аналитический обзор известных источников, касающихся данной проблемы. Подавляющее большинство приводимых авторитетных источников (лица, приближенные к Александру I) отмечают психологическую готовность мистически настроенного императора резко изменить свой образ жизни, его склонность к посещению монастырей, старцев, святынь, его желание сделать эти посещения неофициальными, поистине духовными, как у обычного богомольца. Детали и частности этих посещений поражают нас и сегодня - и вызывают размышления. В этих замечательных подробностях (например, будучи в одном из монастырей Государь принимал благословение и целовал руки простым иеромонахам, запретив им отнимать руки. В другом монастыре он земно кланялся в ноги старцу и так далее) видна необычная сила покаяния. А каяться было в чем. Недаром старец Феодор Кузьмич говаривал: «Вот, когда я еще был великим разбойником...» Известно, что Александр считал себя невольным участником убийства своего отца, императора Павла I, принял масонство и дал ему широкий ход в России, что и привело к восстанию декабристских масонских лож. Он считал себя не вправе прерывать их деятельность: «Не мне их судить». Да, он и должен был предоставить суд над ними другому императору. В ноябре 1825 года императора Александра I не стало, а в декабре масонские ложи, собравшие в своих рядах русских офицеров, дошедших вместе с Александром до Парижа, потрясли Россию. Новый император Николай I имел право на суд - и от этого суда не отказался. Именно в таком виде вырисовывается логика добровольного отказа Александра I от власти и появления впоследствии странного старца Феодора Кузьмича, - человека утонченного, не помнящего родства, знавшего иностранные языки, поразительно похожего на покойного императора - и в то же время старающегося говорить простонародными оборотами, странника, аскета, проводившего в молитве столько времени, что на коленях появились мозоли (ещё в бытность его царём). Человека, уже сколько-нибудь знакомого с литературой по данной проблеме, в книге Громыко привлекут некоторые новые факты, архивные материалы, несведущего же поразят удивительные подробности и совпадения, явно подталкивающие к однозначному признанию тождества двух великих людей. По-новому раскрывается в книге время, проведенное Александром I в Таганроге, где он, по официальной версии, принял неожиданную смерть. Дневники врачей, ведших записи, столь странны (дело идет не об очень сложном заболевании, царь быстро поправляется, и вдруг умирает, так что появляются «нестыковки», когда врачи узнают, что царь намерен инсценировать смерть - им приходится «нелогично» вносить в дневники записи, свидетельствующие об угрозах здоровью - кстати, оба врача после этого быстро разбогатели и открыли свои клиники в столице), что их анализ ставит серьезный вопрос о действительной судьбе императора Александра в Таганроге. Любопытно и другое. Выясняется, что царь опасался решительных действий Южного общества в отношении своей особы. Он выставил казачьи разъезды на подступах к городу. Самое время было исчезнуть и передать власть тому, кто не связан с бунтовщиками масонскими узами и кто сможет судить и решать, спасая судьбу России и всего рода Романовых (по замыслу наиболее радикальных декабристов, Романовы должны были быть уничтожены «под корень»). Не вспомнилась ли Александру I судьба его отца, связанного с масонами и убитого ими же в собственном дворце при попытках принимать самостоятельные решения? В тайну императора вольно или невольно были вовлечены многие лица, давшие клятву хранить ее до конца жизни. Это и врачи, и самые приближенные и проверенные офицеры (например, генерал А. Д. Соломка), и митрополит Московский Филарет (Дроздов), и знаменитый архимандрит Фотий (Спасский), сыгравший большую роль в том, что император вернулся к строгому безпримесному Православию после длительного периода отступления от него, и графиня Орлова-Чесменская, и другие. Но сохранить тайну столь многим людям, как правило, не под силу. В книге приводятся данные, прямо и косвенно свидетельствующие об информированности младших членов семей «тайнодержателей» о реальной судьбе Александра I. Тайна императора то и дело всплывает в документах эпохи. Автор книги обращает внимание на странные, не совсем объяснимые факты: лица, посвященные в тайну, не заказывали панихиду в годовщины смерти императора вплоть до 1864 г., то есть до смерти Феодора Кузьмича. В очередной раз упоминается и о странной смерти супруги Александра Благословенного - императрицы Елизаветы Алексеевны, которая, по утверждению еще одной легенды, также не умерла, а скрылась в монастыре под именем «Веры Молчальницы». И не просто упоминает, а подробно анализирует все «нестыковки» и «странности» официальной версии. Где же скитался добровольный изгнанник 11 лет, пока в 1837 г. не обнаружился в образе Феодора Кузьмича в Сибири? Некоторые данные, на которые обращает внимание автор монографии, говорят, что это были «монастырские» места: Почаевская Лавра, Киево-Печерская Лавра, Псков и другие. Долгое время, проведенное в Юго-Западной Руси, оставило след в речи старца: в ней начали появляться слова, вроде «паночка», «панок» и тому подобные. Обращает на себя внимание, что Александр II посещал старца в Сибири, Александр III, когда ему сказали о старце, молча указал на его портрет, висящий в его кабинете вместе с портретами царствующих особ. Интересовался его судьбой и царь-мученик Николай II. Старец Феодор Кузьмич прекрасно знал жизнь царского двора, современники свидетельствуют, что он часто рассказывал о войне с Наполеоном с такими подробностями, которые не могли быть доступны простым смертным. Однажды, когда при старце другие обсуждали переговоры императора Александра и Наполеона, у старца вырвалось досадливое: «Никогда я ему не говорил этого!» И откуда у простого бродяги свидетельство о браке между императором Александром и императрицей Елизаветой Алексеевной? Книга Громыко построена так, что вся совокупность совершенно разнородных фактов должна убедить читателя в том, что император Александр и старец Феодор Кузьмич - одно и то же лицо. Всех этих фактов просто не перечислить. Старец Феодор был не просто благочестивый верующий старичок. Это был духовный столп своего времени. Так, во всяком случае, говорили о нем известнейшие духоносные старцы той эпохи. В книге приводится множество фактов прозорливости старца, силы его молитвы, его помощи окружающим людям, а также чудесные видения (например, видели его келью ночью - всю окруженную необычным светом, слышали благоухание от предметов, ему принадлежащих и прочее). Но все эти чудеса меркнут перед главным: перед безпримерной в истории силой личного покаяния монарха-христианина. Если «легенда» об императоре-старце - не легенда, а жизненный факт, то как счастлив должен быть народ, породивший не только Пушкина, Гагарина, но и вот такого Государя. Официальная историческая наука пока не решается сказать свое твердое «да» в ответ на вопрос о тождестве императора и старца. Многие сомневаются в силе покаяния своих знакомцев («чудят!») - не то, что монархов, окруженных величием и блеском. Но таковым скептикам нужно напомнить слова Евангелия: Невозможное человекам возможно Богу! Оглавление. Введение. О РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА I БЛАГОСЛОВЕННОГО В 1812-1825 гг. Глава I. ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 1. «Записки» С.Ф. Хромова 2. «Сведения» 3. Воспоминания Александры Никифоровны Федоровой 4. Ранние жития: М. Ф. Мельницкий. Епископ Петр. «Сказание» 5. Отдельные свидетельства очевидцев. Целенаправленный сбор материалов в конце XIX - начале XX в. и некоторые особенности их использования 6. Свидетельства генерала А. Д. Соломки, сообщенные Е. С. Арзамасцевым 7. Свидетельства эмигрантов 8. Официальные документы 9. Косвенные источники Глава II. ТОЖДЕСТВО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I И СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СТАРЦА ФЕОДОРА КУЗЬМИЧА 1. Сходство 2. Мнение правящих государей-императоров 3. «В нашей семье не было сомнений...» 4. Непоминание. Явления Глава III. ПОТАЕННОЕ СТРАННИЧЕСТВО: НОЯБРЬ 1825 г. - СЕНТЯБРЬ 1836 г. 1. Таганрог: начало пути 2. «Бродяжничество» Глава IV. СИБИРЬ: СЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД (МАРТ 1837 г. - ОКТЯБРЬ 1858 г.) 1. Красноуфимск. Движение в партии ссыльных 2. Места жительства и поездок. Поток богомольцев 3. Образ жизни 4. Дары и духовное окормление 5. Взаимоотношения старца с духовенством Глава V. ТОМСК: НОЯБРЬ 1858 г. - 20 ЯНВАРЯ 1864 г. 1. Образ жизни последних лет 2. Общение с духовенством 3. Новые и прежние чада и собеседники из мирян. Поездки в Краснореченское, Коробейниково и Белоярку 4. Дары старца и чудесные явления томского периода. Кончина и похороны глава VI. ПОСМЕРТНОЕ ПОЧИТАНИЕ И ЧУДЕСА 1. Почитание могилы и келий 2. Исцеления 3. Посмертные явления старца и другие его чудеса 4. Почитание святого праведного старца Феодора Сибирского в наше время ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение 1. Сведения о старце Феодоре Кузьмиче, собранные в 1882 г. у крестьян сел Коробейпиково, Белоярское и деревни Мазули. Приложение 2. Чудеса, связанные с праведным старцем Феодором Кузьмичом. Приложение 3. Посещение императором Александром I Новгородского Юрьева монастыря в 1825 г.