Священномученики Петр Скипетров, Николай Восторгов, пресвитеры. Мученик Фео́дор Гусев

Автор: игумен Дамаскин (Орловский)

Священномученик Петр родился 4 июня 1863 года в селе Станки Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье священника Иоанна Скипетрова. После окончания Шуйского духовного училища Петр поступил во Владимирскую Духовную семинарию, которую окончил в 1884 году. В 1883-1884 годах Петр Иванович служил псаломщиком в одном их храмов во Владимире. 8 февраля 1884 года он обвенчался с девицей Антониной, дочерью иподиакона Исаакиевского кафедрального собора в Санкт-Петербурге Николая Заозерского. 18 февраля 1884 года Петр Иванович был рукоположен во диакона к Исаакиевскому собору; в 1886 году он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию, которую окончил в 1890 году. В 1892 году он был рукоположен во священника к церкви во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при детском приюте принца Ольденбургского. В 1898 году отец Петр был переведен в церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что на Стеклянном заводе. Храм был возведен на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками. 23 июля 1888 года в главку часовни, где находилась икона, ударила молния и возник пожар. Когда огонь погас, все увидели, что икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» не только уцелела, но и обновилась. Кроме того, на иконе оказалось одиннадцать монеток, которые расположились овалом вокруг изображения Богоматери. Весть о необыкновенном явлении быстро облетела город, и в часовню потянулись толпы богомольцев; по молитвам верующих стало совершаться множество чудес. В 1893 году император Александр III пожертвовал землю, прилегавшую к часовне, и началось строительство храма, закончившееся в 1898 году.

Кроме приходского служения отцу Петру приходилось исполнять многие епархиальные послушания: с 1886 по 1892 год он преподавал Закон Божий в начальных Санкт-Петербургских училищах; с 1895 по 1897 год исполнял обязанности члена попечительства церкви святой мученицы царицы Александры при детском приюте великой княгини Александры Николаевны; с 1901 года был законоучителем в Громовском приюте преподобного Сергия; с 1907 года - следователем 5-го столичного благочиннического округа; с 1914 года - членом правления Санкт-Петербургской Духовной семинарии. В 1912 году отец Петр был назначен настоятелем церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». За ревностное и беспорочное служение он был возведен в сан протоиерея. В начале января 1918 года большевистское правительство стало готовиться к изданию антихристианского декрета об отделении Церкви от государства. Известие об антицерковном содержании предполагавшегося декрета быстро дошло до верующих, и 10 января митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) направил советскому правительству письмо, в котором выразил свою тревогу по поводу содержания готовящегося декрета. В ответ Ленин потребовал от своих подчиненных скорейшей доработки текста декрета. В то же время советское правительство распорядилось предпринять практические шаги по применению декрета, начав со столичной Александро-Невской Лавры. В субботу 13 января 1918 года во время поздней литургии в покои наместника Лавры епископа Прокопия (Титова) явился отряд матросов и епископу было заявлено, что все помещения в Лавре будут изъяты в пользу советских учреждений, сохранится только богослужение. 15 января на имя епископа Прокопия пришло распоряжение комиссара наркомата призрения Коллонтай, - одной из известных блудниц в большевистском правительстве, пропагандировавшей идею публичного разврата, - что все помещения и капиталы Лавры будут реквизированы. 16 января назначенный большевистским правительством комиссаром Лавры Иловайский потребовал от наместника сдачи всего лаврского имущества. Епископ Прокопий отказался исполнить беззаконный приказ. 17 января представители от братии Лавры начали вести переговоры с Коллонтай, но она категорично заявила, что отменить предполагаемого захвата Лавры не может. 19 января (1 февраля) в начале второго часа дня в Александро-Невскую Лавру прибыл комиссар Иловайский в сопровождении двенадцати солдат и пяти кронштадтских матросов. На соборной колокольне звонари ударили в набат, на него отозвались колокола ближайших церквей - Борисоглебской, Знаменской и Скорбященской. Отовсюду к Лавре стал стекаться народ. Иловайский арестовал епископа Прокопия. В это время в келье наместника находились четыре монаха, члены лаврского совета. Епископ Прокопий был выведен из кельи и заключен под стражу в одном из помещений Лавры, а к четырем монахам была приставлена стража из четырех красногвардейцев. Иловайский вышел во двор Лавры, где его тут же окружила разъяренная толпа, и дело, вероятно, могло бы окончиться расправой над ним, если бы не находившиеся рядом монахи, которые стали успокаивать народ, а затем один из монахов, загородив собой комиссара, провел его окольной тропинкой к солдатам прожекторной команды, располагавшейся в одном из зданий Лавры. Одновременно с Иловайским покинули Лавру и красногвардейцы. Вскоре на помощь захватчикам прибыл из Смольного грузовик с красногвардейцами, вооруженными двумя пулеметами. Этот отряд снова возглавил Иловайский. Пулеметы были поставлены на лаврском дворе напротив храма в честь Сошествия Святого Духа. Все это время продолжал звучать лаврский набат. По звонарям было сделано несколько залпов, но набат продолжался. Тогда Иловайский с красногвардейцами вошли в наполненную богомольцами церковь. Иловайский, узнав, где вход на колокольню, поднялся наверх и, угрожая оружием, согнал с колокольни звонарей. Красногвардейцы внизу стали изгонять из Лавры богомольцев. Раздалось несколько выстрелов. Один из богомольцев был ранен. В это время к Лавре направился протоиерей Петр Скипетров, намереваясь пройти к митрополиту Вениамину. В воротах Лавры священника встретил его сын и стал уговаривать, ввиду могущих быть беспорядков, не идти далее, но отец Петр не обратил на это внимания и направился к главному входу в покои митрополита. Увидев, что его путь преградили несколько вооруженных красногвардейцев, которые пререкались с женщинами и угрожали им оружием, отец Петр вступился за женщин и стал увещевать красногвардейцев не производить насилия над верующими и укорять их за издевательство над народными святынями. Один из красногвардейцев направил револьвер на священника и в упор выстрелил ему в лицо. Пуля попала в нижнюю челюсть и прошла в шею. Отец Петр, потеряв сознание, упал, и тут же подоспевшие люди уложили его на носилки и перенесли в лаврскую больницу. Положение раненого, однако, было настолько тяжелым, что он был отправлен в лазарет, находившийся на Невском проспекте неподалеку от Лавры. Там его посетила супруга, а затем митрополит Вениамин, который благословил смертельно раненого священника. Отец Петр открыл глаза, узнал митрополита, но уже что-либо сказать не мог. Несмотря на усилия врачей, состояние здоровья священника к 10 часам вечера резко ухудшилось, и в 10 часов 45 минут протоиерей Петр скончался. 21 января 1918 года тело убитого священника было перенесено в Скорбященскую церковь. В выносе тела и совершении заупокойной всенощной участвовал митрополит Вениамин с викариями и многочисленным духовенством. 21 и 22 января у гроба отца Петра побывали тысячи людей и непрерывно служились панихиды «об убиенном за веру православную рабе Божием протоиерее Петре». Тело убитого священника предполагалось похоронить рядом со Скорбященской церковью, где он служил много лет, но вечером 21 января в местный комиссариат были вызваны священник, исполняющий обязанности настоятеля Скорбященской церкви, церковный староста и председатель церковного совета; им было вручено в письменном виде распоряжение властей не хоронить покойного вблизи храма, так как неподалеку протекает Нева и может произойти загрязнение воды. Узнав об этом распоряжении, митрополит Вениамин благословил похоронить протоиерея Петра на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. На следующий день, 22 января, в Скорбященской церкви состоялось отпевание убиенного протоиерея. Служение литургии и отпевание возглавил митрополит Вениамин, ему сослужили епископы Прокопий и Артемий [Артемий (Ильинский), епископ Лужский, викарий Петроградской епархии] и двадцать пять священнослужителей Петрограда. После отпевания гроб с телом убитого священника по благословению митрополита Вениамина был пронесен по тому пути, которым шел отец Петр к мученическому венцу в последний день своей жизни. В Троицком соборе Лавры была отслужена панихида, а затем лития на том месте, где пролилась кровь священника. Протоиерей Петр Скипетров был погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. В статье, опубликованной сразу же после похорон пастыря, профессор Александр Бронзов писал: «...По крайней мере, не забудем, не должны забыть данного им его мученическою кончиною всем нам урока! Будем же учиться у него, как и нам жить, как и нам смело и безбоязненно проповедовать Христа, Его слово правды. Будем поддерживать в себе, подобно ему, искорку божественную, чтобы не превратиться нам в существ, думающих только об одном материальном, об одном Молохе... Для нас личности, подобные отцу Петру, всегда будут светлыми маяками, одно воспоминание о которых всегда благотворнейшим образом станет действовать на нас и будет охранять нас от ошибок, от слабости, от падений...» [Бронзов Александр Александрович (1858-1919), духовный писатель. Обучался в Новгородской ДС и СПбДА, был преподавателем Курской ДС и СПбДС. С 1894 г. состоял профессором СПбДА по кафедре нравственного богословия. Опубликовал около 950 статей, в основном по вопросам этики. Сочинения: «Аристотель и Фома Аквинат в отношении к учению о нравственности»; «Прп. Макарий Египетский. Его жизнь и мировоззрение» (докторская и магистерская диссертации, 1899); переводы прп. Иоанна Дамаскина и свт. Иоанна Златоуста] «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 156-162.

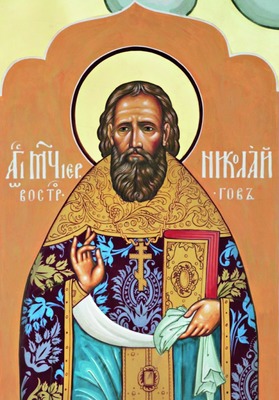

Священномученик Николай Евдокимович Восторгов (1875-1930), священник. Память 19 января, в Соборе новомучеников и исповедников Соловецких, Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, Соборах Архангельских и Нижегородских святых. Родился 21 декабря 1875 года в селе Никологорский погост Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Евдокима Восторгова. Окончил духовное училище. В 1915-1927 годах служил псаломщиком в погосте Горица Вязниковского уезда Владимирской губернии. В 1927 году рукоположен в сан диакона к храму села Дедово, Муромского уезда Владимирской губернии. В том же году рукоположен в сан священника ко храму с. Голенищево Владимирской губернии, в конце 1927 года переехал служить в с. Чулково Нижегородской области. В августе 1929 года арестован в селе Чулково. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ в ноябре 1929 года обвинило его во «враждебном отношении к мероприятиям советской власти в области колхозного строительства», приговорив к 3 годам концлагерей. Держался на допросе достойно, ни себя, ни других не оговорил, виновным себя не признал. Сидел сначала в тюрьме города Мурома, затем был выслан в Соловки. В условиях Соловецкого лагеря особого назначения прожить долго не смог и через два с половиной месяца, 1 февраля 1930 года скончался. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. В 2018 году его имя внесено в список собора святых Архангельской митрополии.

Игумен Дамаскин (Орловский). Мученик Феодор родился 22 апреля 1874 года в селе Сидоровском Звенигородского уезда Московской губернии в семье крестьянина Федора Гусева. Первоначальное образование он получил в сельской школе. Как имеющего большой авторитет среди крестьян, Федора Федоровича в 1912 году избрали сельским старостой, и он был на этой должности до захвата власти большевиками, когда все дореволюционные установления и государственные принципы были разрушены. Брат Федора Гусева был членом церковного совета и казначеем в Николаевском храме в Сидоровском. В конце 1920-х годов распоряжением Сталина крестьян стали загонять в колхозы, и племянник Федора Федоровича ушел работать в колхоз бригадиром; испугавшись близости отца церкви, он потребовал от него, чтобы тот вышел из церковного совета; на его место в церковный совет вошел в 1929 году Федор Федорович. В 1933 году Федора Гусева и священника Никольской церкви привлекли к ответственности по ложному доносу, в котором доносчица утверждала, что будто бы священник и казначей оскорбили ее. Суд, однако, не признал ее обвинения основательными и вынес оправдательный приговор. Во второй раз Федор Гусев был привлечен к ответственности в 1935 году за пропажу из храма некоторых вещей из церковной утвари, обвинен в недосмотре и приговорен к одному году условно. В первой половине 1937 года стало ясно, что гонения на Церковь усиливаются многократно, и сын Федора Федоровича стал уговаривать его, чтобы он ушел из церкви, так как власти хотят арестовать его.

- Уходи отец из церкви, - сказал он, - под тебя подбирают ключи, тебя отец заберут и посадят, и на нас будет «пятно».

- Не уйду я из церкви, - ответил Федор Федорович, - я от Бога не откажусь. Я пойду за Бога, а не за хулиганство, пусть подбирают ключи.

В августе 1937 года в село приехали сотрудники НКВД и стали вызывать крестьян, спрашивая о Федоре Гусеве, не ведет ли тот антисоветскую деятельность и агитацию. Большинство крестьян заявило, что ничего подобного от него не слышали; их сотрудники НКВД сразу же от себя прогнали. Но нашлись те, кто согласился подписать то, что хотелось получить от них НКВД; среди лжесвидетелей оказался и племянник Федора Гусева. Федора Федоровича арестовали 21 августа 1937 года и заключили сначала в камеру предварительного заключения при милиции в Голицыно, а затем отправили в тюрьму в Звенигород и здесь посадили в подвал. Начались допросы. Следователь поинтересовался, когда Федор Федорович был избран в члены церковной двадцатки. Федор Федорович ответил, что он был избран в 1929 году казначеем, каковым остается и до настоящего времени. Выданные председателями сельсовета и колхоза характеристики гласили, что Федор Гусев «напитан религиозным духом», что он «активный церковник, член церковного совета (бессменный)... работает в колхозе хорошо, кроме праздников (воскресенье и другие)».

- Вы обвиняетесь в том, что проводите среди верующих контрреволюционную деятельность, направленную против существующего строя. Следствие требует от вас дать правдивые показания!.. - потребовал следователь.

- Никогда я среди населения контрреволюционной деятельности не проводил, - ответил Федор Федорович.

От свидетелей следователь знал, что особо чтимой святыней в Николаевском храме была Боголюбская икона Божией Матери в богато украшенной ризе, с панагией с частицами мощей, на празднование 1 июля съезжалось отовсюду много духовенства и верующих. Духовенство собиралось после службы на трапезу в доме Федора Гусева.

- Кто у вас был в доме 1 июля 1937 года, и для какой цели собирались эти люди? - спросил его следователь. Федор Федорович ответил, что съезжались священники из соседних приходов, но разговоров на политические темы не было.

- Когда еще у вас собирались в доме служители религиозного культа? - спросил следователь.

- Кроме 1 июля 1937 года у меня собирались... 1 июля 1936 года.

- Следствием установлено, что вы вместе с другими церковниками проводите контрреволюционную деятельность, направленную против существующего советского строя. Требую от вас правдивых показаний по данному вопросу!

- Контрреволюционной деятельности, направленной против существующего советского строя, я не проводил и не провожу.

Этим допросом следствие было завершено. Все это время родственники Федора Федоровича носили ему в тюрьму передачи, их принимали, но свидания не давали, однако, иногда им удавалось переговорить с ним через тюремное окно. И вот однажды Федор Федорович сказал дочерям, чтобы они не уезжали, остались, так как сейчас арестованных будут перевозить в Москву. Вскоре вывели из тюрьмы трех заключенных и среди них Федора Федоровича и посадили в кузов грузовика, чтобы везти на станцию. Дочери Федора Гусева попытались уговорить начальника конвоя, чтобы он разрешил им сесть вместе с отцом в грузовик, но тот отказал, и им пришлось бежать вслед за грузовиком до станции. На станции Федора Федоровича посадили в вагон, куда пристроились без билета и девушки, а дорогой он им рассказал, как шло следствие, в чем его обвиняют, и кто выступил против него лжесвидетелем и оговорил его. Когда поезд прибыл в Голицыно, заключенных пересадили в другой состав. Дочери Федора Федоровича всю дорогу проплакали и, когда отца пересаживали в другой вагон, спросили милиционера:

- За что его взяли?

- Сейчас, доченьки, только и сажают ни за что, - ответил тот.

Федора Федоровича отправили сначала в Бутырскую тюрьму в Москве, а затем в Таганскую. 11 октября 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в Благовещенск, где в течение некоторого времени работал сторожем на огороде концлагеря. Федор Федорович Гусев скончался в Югвостоклаге 1 февраля 1940 года и был погребен в безвестной могиле.