Саввино-Сторожевский «Иерусалим»

Царский двуглавый орел под крестом на маковке Въездной башни Саввино-Сторожеского монастыря. Современное фото.

Христианские государи благоволили монастырям. Ктиторство (греч. ктитор - собственник, господин) (1) заключалось не только в денежных пожертвованиях, но и в первенствующей роли ктитора как заказчика постройки и ее идейного вдохновителя. Монастырь как образ идеального мира, Царства Божия воплощал черты Небесного Святого Города, поэтому одной из составляющих «царской добродетели» являлось строительство монастырей. Сооружение своего «Иерусалима» согласно «священному образцу», уподобляло монарха как древним благочестивым строителям ветхого Иерусалима - иудейским царям Давиду и Соломону, так и новозаветному строителю «нового Иерусалима» - императору Константину Великому.

Исследователи «иерусалимской тематики» в русском градостроительном искусстве не могут обойти вниманием такой яркий монастырский комплекс середины XVII века как подмосковный «Новый Иерусалим», построенный патриархом Никоном с одобрения и частично на пожертвования царя Алексея Михайловича (2) . В тени этого величественного архитектурно-топографического ансамбля, иконографического подобия Святой Земли, остается не менее значимый для середины XVII века памятник, свидетельствующий еще об одной интерпретации «иерусалимского образца». В двадцати километрах от Нового Иерусалима под Звенигородом расположена древняя обитель Рождества Пресвятой Богородицы, основанная на рубеже XIV-XV веков преподобным Саввой Сторожевским (3). В начале 50-х годов XVII столетия монастырь переживает второй расцвет благодаря особому покровительству и попечению царя Алексея Михайловича.

В 1650-54 годах в Саввино-Сторожевском монастыре были произведены грандиозные строительные работы, изменившие облик обители и, по-видимому, отразившие идеи, овладевшие царем в результате осмысления культа преподобного Саввы Сторожевского после чудесного явления святого Алексею Михайловичу во время охоты в окрестностях Звенигорода в 1651 году. Строительство в Саввином монастыре не прекращалось на протяжении царствования Алексея Михайловича и было продолжено при царевне Софье, что свидетельствовало о претензиях дочери царя от первого брака с Марией Ильиничной Милославской на правопреемство власти. За небольшой промежуток времени были построены каменная ограда обители с семью башнями, уникальными Святыми или Царскими воротами и надвратной церковью преп. Сергия Радонежского, дворцы царя и царицы, ризница и трапезная палата с церковью св. князя Владимира, а также ряд несохранившихся сооружений (4).

Пожертвования царской семьи на строительство «Саввина дома» были так велики, что еще в 1651 году царя обвиняли в том, что «в Звенигороде де государь монастырь строит, а иные разоряет» (5).

По свидетельству Павла Алеппского, архидиакона Антиохийского патриарха Макария, побывавшего в Саввино-Сторожевском монастыре в 1656 году, царь принимал активное участие в жизни монастырской братии. Как сообщает Павел Алеппский, во время трапезы в день памяти преп. Саввы, «он сам до конца трапезы прислуживал всем монахам до последнего <…>. На полу перед царем был поставлен стол для нищих, слепых, калек и иных, и он прислуживал им все время пищей и питьем до последнего» (6). Во время богослужения царь исполнял обязанности уставщика и екклесиарха. «От начала и до конца службы он учил монахов обрядам <…>, если они ошибались, он поправлял их с бранью, не желая, чтобы они ошибались в присутствии нашего владыки патриарха. Словом, он был как бы типикарием, обходя и уча монахов. Он зажигал и тушил свечи и снимал с них нагар» (7). Иными словами, ктиторство царя или его «царская ставропигия» (8) подразумевали активное формирование устава и уклада жизни монастыря, не входящее в каноническое противоречие с правами и функциями священноначалия (9).

Согласно распространенному мнению, особое почитание преподобного началось после чудесного спасения царя св. Саввой во время охоты в декабре 1651 года. Однако, строительство в монастыре началось в 1650 году, за год до видения, а поновление росписи Рождественского собора и богатые вклады еще раньше, в 1649 году, и это говорит о том, что заступничество преподобного Саввы во время царской охоты

Об особом, «царском» заказе Сторожевского монастыря свидетельствует и его первоначальная история. Преподобный Савва, один из учеников святого Сергия Радонежского, был приглашен звенигородским князем Юрием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского, для строительства недалеко от Звенигорода монашеской обители. Преподобный сооружает на горе Сторожи деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, куда начинают собираться иноки. По всей видимости, место и посвящение монастырского храма было согласовано преп. Саввой с князем Юрием и должно рассматриваться в контексте создания единого архитектурно-ландшафтного комплекса княжеской резиденции.

В 1398-99 годах в Звенигороде на княжеском дворе сооружается знаменитый храм Успения на Городке, а через несколько лет в 1407 году каменный собор Рождества Богородицы Сторожевского монастыря (10). Выбирая посвящения для своих храмов, князь Юрий, по-видимому, следовал традиции, сложившейся во Владимиро-Суздальской Руси, согласно которой «официальный» храм княжеского «стола» посвящался Успению, а «домашняя» церковь загородной резиденции или монастыря Рождеству Богоматери. Образцами князю Юрию служили Успенский собор во Владимире и Рождественский монастырь в Боголюбове, московский Успенский собор и домовая теремная церковь Рождества Богородицы, построенная его матерью, княгиней Евдокией, а также другие памятники владимиро-суздальского круга (11).

Очевидно, что княжеская резиденция- «Городок», состоявшая из жилых и хозяйственных построек и дворцового собора, окруженных крепостным валом, и расположенный неподалеку «загородный» монастырь княжеского духовника на Сторожевых горах составляли архитектурно-ландшафтный комплекс, задуманный и построенный великим князем Юрием согласно «священному образцу», отражающему идею двучастности сакрального пространства: «святого города Иерусалима» и «жертвы, принесенной вне врат» (Евр.13, 11-14).

Традиционно жилище правителя, дом в общем значении, включает две составляющие: городской дворец и загородную усадьбу. Разделение княжеской резиденции на «городскую» и «загородную» коррелирует с исторически сложившимся в традиционных культурах принципом деления дома на две половины - «мужскую» и «женскую». Говоря точнее, при разделении жилища на «мужскую» и «женскую» половины действуют не только гендерные, но и социальные принципы. Это, скорее, «официальная» и «частная» половины, которые в древнерусском княжеском обиходе определялись как «двор» и «терем».

Те же понятия можно проследить, используя термины, принятые при описании жилища арабоязычного Востока - «селямлик» и «гаремлик». «Селямлик» - от араб. «salam»- «мир, приветствие», т.н. «мужская» половина, доступная для посещений общественная часть дома, соответствующая приемным комнатам. Во дворце в нее входили тронные залы, залы для совещаний, трапезные. «Гаремлик» или «гарем» - «женская» половина от араб. «haram» - «то, что запрещено законом», т.е. «скрытое помещение, убежище» (12) . В помещения «гарема» или, в русском варианте, «терема» включались комнаты, относящиеся к частной жизни правителя: спальни, бани, комнаты царицы, детей, неофициальные кабинеты и молельни.

Сакральная структура царского дома, дворца, состоящая из «гарема» и «селяма», соотносится с «Иерусалимом» как архетипом или «священным образцом» мироздания, отражающим гендерную, или полоролевую полярность творения. Семантически и этимологически имя «Иерусалим» образовано из двух корней - «Иеру = «гарем»- запрещенное, проклятое, внутреннее и «салим»- внешнее, благословенное. Соединение двух корневых составляющих переводится как «жилище мира» (13) , полнота бытия.

Двучастная структура жилища как сакрального пространства типологически соотносится с библейским разделением ветхозаветного храма на святилище и «святое святых». «Двор» или «селямлик», в котором проходили официальные церемонии и ритуалы царского культа, соответствует святилищу, где совершались жертвоприношения и общественные богослужения, а «терем» или «гаремлик», в свою очередь, приобретает черты «святого святых», закрытого для непосвященных хранилища святыни, в качестве которой выступает частная жизнь и семья монарха. Вспомним, что в православной традиции ветхозаветное «святое святых» - это место пребывания Пресвятой Девы Богородицы.

Освящение соборного храма Саввина монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы, по-видимому, связано с традицией богородичного посвящения великокняжеских храмов и прямо вытекает из его «домового», частного характера как загородного (монастырь находится в полутора километрах от княжеского городища) по отношению к звенигородскому столу. В середине XVII столетия посвящение древнего великокняжеского монастыря Рождеству Богородицы было, видимо, не менее актуальным. В документах XVII века Саввино-Сторожевский монастырь носит наименование «государева домашнего» или «комнатного».

О том, какое символическое значение придавали ктиторы обители празднику Рождества Пресвятой Богородицы, можно судить по изображениям праздника на двух вышитых палицах середины XVII века, пожертвованных в Саввин монастырь царем Алексеем Михайловичем. По всей вероятности, композиция на палицах повторяет иконографию храмовой иконы собора Рождества Богородицы, и сами палицы предназначались для служения в этом храме. В отличие от традиционной композиции, где центральное место занимает ложе праведной Анны, а богоотец Иоаким обычно изображается в небольшой каморке в верхнем правом углу, на палицах из Саввино-Сторожевского монастыря фигуры сидящего в уединенной келье Иоакима и отдыхающей на ложе Анны расположены почти симметрично (14) и обращены друг ко другу, их жесты предполагают диалог. Центростремительное направление подчеркивают фланкирующие композицию изображения двух херувимов, также обращенных ликами друг к другу. Третий херувим расположен на одной из палиц в верхнем углу, над велумом, объединяющим в одно смысловое пространство две башни дома праведных Иоакима и Анны, венчая композицию, на другой - в нижнем углу под ложем праведной Анны у купели новорожденной Марии.

Изображения херувимов, характерные в церковном шитье для украшения литургических покровов, указывают на сакральность действия, совершающееся таинство, а в контексте символики празднования Рождества Богородицы семантически дублируют изображения супружеской пары богоотец Иоакима и Анны и могут быть соотнесены с херувимами, украшавшими Ковчег Завета в Святом святых скинии и Иерусалимского храма.

В ветхом Законе дается следующее предписание: «И сотвориши два херувима злата изваянна, и возложиши я от обоих стран очистилища (крышки Ковчега) <…> да будут херувими распростирающе крила верху, соосеняюще крилами своими над очистилищем, и лица их ко другъдругу» (Исх.25, 18, 20). С Ковчегом соотносится изображение новорожденной Марии у купели в нижней части композиции. Сравнение Богоматери с Ковчегом Завета нередко в православной гимнографии и богословии.

В контексте иконографии архитектурного комплекса Саввино-Сторожевского монастыря архетип или «священный образец» предстояния херувимов Ковчегу Завета, истолковываемый в иудейской традиции как союз супружеской пары и место Божественного присутствия (15), повторяется в расположении зданий царского и царицына дворцов.

Палаты царя и царицы фланкируют древний собор Рождества Богородицы, в котором покоятся мощи преп.Саввы Сторожевского. Царский дворец помещается с юго-западной стороны собора напротив главного западного входа, царицыны палаты находятся соответственно в северо-восточной части соборной площади напротив алтаря. Центростремительный характер архитектурного композиционирования царского и царицына дворцов относительно собора подчеркивается при обзоре внутримонастырского пространства с Красного крыльца, уникального архитектурного сооружения, не имеющего аналогов в истории русской архитектуры. Красное крыльцо, являясь продолжением пути от Царских или Святых врат монастыря, одновременно служит подклетом надвратной церкви преп.Сергия Радонежского и выходит к площади перед северной стеной собора. Поскольку монастырь стоит на холме, при выходе через Красное крыльцо как будто из подземелья соборная площадь внезапно предстает перед паломником как гора с расположенным на ее вершине храмом и двумя дворцами у ее подножия - царским по правую и царицыным по левую сторону.

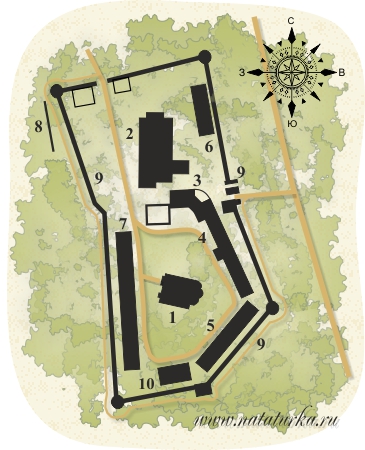

1. Рождественский собор

2. Комплекс трапезной со звонницей

3. Троицкая церковь

4. «Царицыны палаты»

5. Братский корпус

6. Жилой корпус

7. Дворец царя Алексея Михайловича

8. Смотровая площадка

9. Ограда с башнями

10. Кельи XIX в.

Таким образом, архитектурная композиция повторяет сакральный образец двойного предстояния святыне или архетип Креста с предстоящими. В то же время окружение храма двумя дворцами образует «дворцовый комплекс», соответствующий плану архитектурной застройки Св. Града то есть «Иерусалим», и в соответствии со словами Священного Писания: «Горы Сионские, ребра северова, Град Царя Великого» (Пс.47, 3) (Ср. Мф. 5, 35), указывает на сакральный статус их обитателей.

(продолжение следует)

--------------------------------------

1. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. М., 1997. Т. 1 Ч. 2. С. 698.

2.Подробнее о комплексе «Новый Иерусалим» см.: Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М. 2002. С.15.

3. О первом строительном периоде Саввино-Сторожевского монастыря (рубеж XIV-XV веков) см.: Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. М. 1962. Т.2. С.299-307.

4. Косточкин В.В. Саввин-Сторожевский монастырь в XVII-XVIII веках (по запискам современников и неопубликованным архивным чертежам) //Сообщения института истории искусств АН СССР, №12, 1958.; Вздорнов Г.И. К архитектурной истории Саввина-Сторожевского монастыря // Памятники культуры (исследования и реставрация), Вып.3. М. 1961. С.110-122.

5. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М. 2003. С.464.

6.Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским С.493.

7.Там же. С.496.

8.Щедрина К.А. Храмы-реликварии европейских и русских монархов (кремлевский «Новый Иерусалим» царя Феодора Алексеевича) // Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 7. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2003. С.305-312.

9.Свидетельством этому является высказывание Алексея Михайловича, приведенное у

Павла Алеппского, относительно возможности разрешения от канонического запрещения заточенного в Саввином монастыре диакона митрополита Миры: «Боюсь, что патриарх Никон отдаст мне свой посох и скажет: возьми его и паси монахов и священников; я не прекословлю твоей власти над вельможами и народом, зачем ты ставишь мне препятствия по отношению к монахам и священникам?» (Павел Алеппский. С.498).

10. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. М. 1962. Т.2. С.290-307.

11. В качестве позднего примера ( XV век) парного монастырского посвящения, свидетельствующего об актуальности богородичной темы в сакральной топографии, можно назвать расположенные рядом монастыри Кирилла и Ферапонта Белозерских, соответственно Успения (большой) и Рождества Богородицы (маленький)

12. Пензер Н. Гарем. История, традиции, тайны. М. 2005. С.13.

13. Архим. Никифор. Библейская энциклопедия. Репринт. М. 1990. С. 331.

14. На иконе Рождества Богородицы сер. XVII века из праздничного ряда иконостаса собора Саввина монастыря также изображены равновеликие фигуры Иоакима и Анны, но нет херувимов.

15. Рафаэль Патай. Иудейская богиня. Екатеринбург.2005. С.59 -90.

Оригинал взят у rosh_mosoh в Саввино-Сторожевский «Иерусалим» Часть 2

Часть 3

Часть 4