На перевале Дятлова.

Ну что, наконец-то мы дошли до этого легендарного места, одним своим названием поднявшего мой блоггерский рейтинг до небес и вынесшего мои посты про небольшую прогулку по Северному Уралу в ТОП.

Перевал Дятлова. Как много в этом слове для сердца русского слилось. То есть в мозги русские слилось.

Трагедия, которая произошла с группой туристов в феврале 1959 года на Северном Урале сначала не предавалась широкой огласке.

В туристических кругах, конечно же, о ней знали.

И уже тогда были энтузиасты, разрабатывающие свои версии произошедшего. Версии уже тогда были очень разные.

Паранормальные явления, прилёт инопланетян, снежный человек, испытание ядерного оружия, проклятье духов гор, нападение манси. Понятно, что на фоне таких цветистых теорий природные явления, такие как лавина, ураган и прочие, были никому не интересны.

В начале 2000-х с приходом массового интернета в каждый дом, вся эта история обрела второе дыхание.

Как говорится, в джинсы облачились даже самые отсталые слои населения.

Люди, далёкие от темы туризма вообще и зимнего лыжного туризма в частности, которые вряд ли сразу на карте смогут показать, где находится Северный Урал, стали всерьёз обсуждать, что же послужило причиной гибели группы Дятлова.

Можно сказать, что в какой-то степени этому месту повезло.

Поднялась не только волна интереса, но и туризм в этом в общем-то ничем не примечательном уголке Урала.

Пройти по маршруту группы, побывать на перевале, где по описаниям одних переставали работать приборы, а часы начинали отсчитывать обратное время, где кто-то видел огни приземляющихся летающих тарелок, где в тихую ночь слышны голоса давно ушедших людей, где... дальше вы сами можете продолжить список, но понятно, что получив такую рекламу, перевал стал местом паломничества, как самостоятельных туристов, так и коммерческих туристических групп.

1.

Зачем я оказалась там?

Чего уж там скрывать. Хотелось своими глазами увидеть, что это за перевал такой.

Конечно, просто пройти через этот перевал - в такую поездку я бы ещё сто лет не собралась.

В первую очередь меня интересовало плато Маньпупунёр с его столбами выветривания.

А уже оказавшись меньше чем в ста километрах от перевала Дятлова, я не могла не сходить туда.

На третье утро своего похода я находилась в паре километров от перевала - на стоянке, куда пришла накануне.

В это утро я решила проснуться чуть позже - в шесть утра. И без завтрака пойти налегке прогуляться до перевала и обратно. Чтобы потом уже решить, что же мне делать дальше.

Знаете, насколько приятнее идти по тропе без рюкзака, чем с рюкзаком? Даже если тропа идёт вверх на перевал.

Приблизительно на 12-13 килограммов приятнее.

Кстати, вы знаете, что перевал называется "Перевал имени группы Дятлова". Но такое громоздкое название в народе сократили и оставили только фамилию лидера группы.

Невысокие горы, больше напоминающие холмы. Некрутые склоны. Умиротворяющая зелёная картинка вокруг.

2.

Эту пасторальную картинку немного нарушали свежие медвежьи следы буквально в ста метрах от места ночёвки.

Да вот чуть дальше - чьи-то черевички. То ли хозяин их оставил, чтобы дальше не тащить. То ли это всё, что осталось от хозяина после встречи с медведем.

Честно скажу, медведи меня волновали гораздо больше, чем какие-то горные духи и паранормальные явления.

3.

Может быть поэтому я ничего не чувствовала. Никакой мистики.

Давайте я что ли хоть напиши, что зловещие тучи нависали над головой. Тучам всё равно. А мне хоть как-то нужно же нагнетать обстановку.

4.

А то уже на перевал пришла.

5.

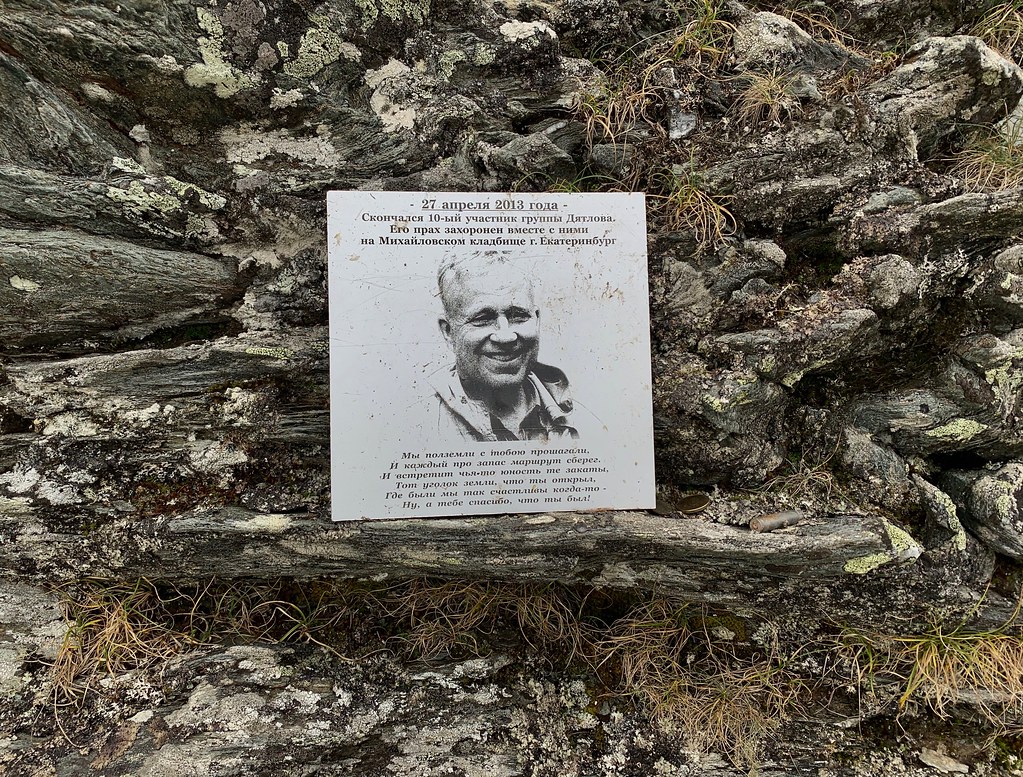

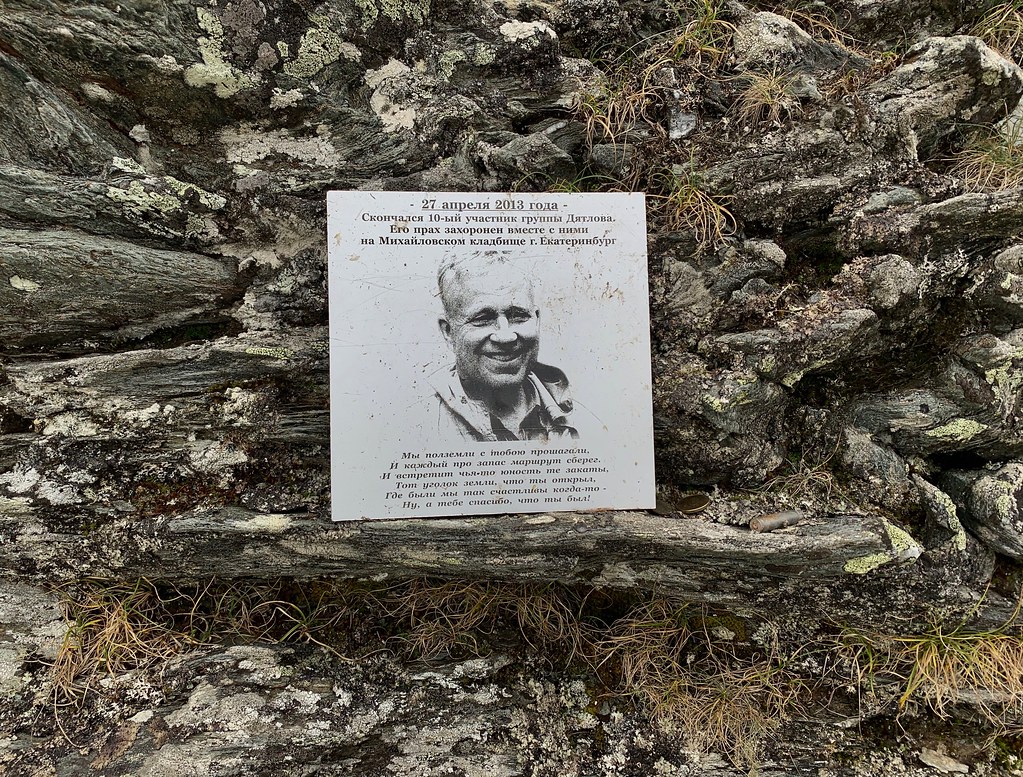

И так бы не догадалась, что это он и есть, если бы не памятные таблички.

6.

7.

Десятый участник - был единственным выжившим в этой группе, потому что сошёл с маршрута по причине болезни.

Представляю, как он тогда переживал и огорчался, что не смог продолжить путь с остальной группой.

Справа от перевала - гора Холатчахль, она же, высота 1079, упоминаемая в рассказах о группе Дятлова.

Сейчас её зачастую называют горой Мертвецов.

По одной из версий, ещё древние манси связывали эту гору с гибелью людей. Однако, легенды эти появились уже после 1959 года.

Так что скорее всего, такое название горы - результат происшествия с группой Дятлова.

8.

Вот, собственно, и всё. Перевал, гора.

Понятно, что зимой да ещё в ненастье, всё выглядит совсем по-другому.

Летом же всё выглядит настолько безобидно, что оказавшись здесь туристы на всякий случай сами начинают кошмарить себя.

Зря что ли ходили.

Я слышала, здоровый мужик рассказывал, как на перевале они попали в сильную грозу.

- Мы там ночевали и думали, что до утра не доживём, такая гроза страшная была. А нас как раз девять человек...

Гроза - понятно. Страшно. Девять человек - приятный бонус к рассказу.

И таких рассказов много.

Отправляясь в это место, многие заранее настраиваются и говорят:

- Сами понимаете, в такое место идём... Мало ли что может случиться.

Случиться может конечно многое. Ногу можно подвернуть. Медведь может придти.

Однако, к событиям 1959 года это не будет иметь никакого отношения.

Но вот сам туристический кейс, как из перевала, где произошёл несчастный случай, получилась туристическая достопримечательность - он конечно интересен.

Интереснее его разве что пример, как из одного северного богом забытого села сделали место паломничества туристов. Про это я как-нибудь скоро расскажу.

9.

По другую сторону перевала шла дорога в сторону Ауспии.

10.

Что ж. Мне пора было возвращаться к палатке, завтракать и принимать решение - куда идти дальше.

По дороге к лагерю я решила немного уйти с тропы и тут же набрела на огромные поля голубики.

11.

Экспедиция оказалась под угрозой срыва. Потому что следующие полчаса время потеряло для меня какое-либо значение.

На вопрос о том, хорошо ли это - на голодный желудок объедаться ягодами, я давала однозначный ответ: это прекрасно! И пусть весь мир подождёт.

Как же я люблю голубику. И первый раз в жизни я оказалась среди голубичных полей.

Я ела голубику, понимая, что она ещё немного и полезет у меня их ушей. Но не могла остановиться.

И только немеряная сила воли, благодаря которой я заставила себя встать с колен и принять почти вертикальное положение, которое позволило бы мне продолжить путь. По дороге поедая ягоды.

Если бы не это, то я бы лопнула, и когда-нибудь кто-нибудь обнаружил бы мою тушку, порванную в лоскуты.

И у перевала Дятлова появилась бы новая загадка.

Когда я пришла в лагерь, там уже никого не было.

Только моя палатка - такая маленькая и одинокая.

12.

Мои замечательные соседи - группа из Тюмени - уже собралась и ушла.

Вдали были видны их бодро шагающие фигурки.

13.

Пора и мне было определяться, что же делать дальше.

Вариантов было два.

Первый - идти в сторону Ауспии через перевал Дятлова. Мне оставалось пройти ещё где-то 20 с небольшим километров.

От Ауспии ходят машины в Ивдель.

От Ивделя есть поезд, который идёт сразу в Москву. А можно доехать до Екатеринбурга или Перми и оттуда улететь в Москву.

В общем, это уже цивилизация.

Тюменцы сказали мне, что вопреки моим опасениям, уехать из Ауспии - вообще не проблема. И для этого мне вовсе не обязательно два дня ждать группу, которая согласилась меня подвезти.

В сезон каждый день оттуда уезжают машины, которые привозят или увозят туристов. И одному человеку найти себе место будет несложно.

Таким образом, уже максимум через пару дней я оказывалась в цивилизации. А при удачном стечении обстоятельств, через три дня - в Москве.

И двадцать с чем-то километров - звучало неплохо. Особенно после двух дней по сорок километров.

Я, честно говоря, немного задолбалась и подустала.

Второй вариант - идти обратно 80 километров до Вологодской грани, где был Алексей, который сказал, что можно будет присоединиться к его группе и пройти на лодке по Печоре.

С одной стороны, идея посмотреть ещё один вариант попадания на плато Маньпупунёр, по рассказам - очень живописный вариант - выглядела прекрасно.

В отличие от перспективы снова топать два дня по 40 километров.

По уже пройденному пути.

К тому же по пути, где бродит медведь. И, вероятно, не один.

С другой стороны, тюменцы рассказали, что на участке от перевала Дятлова до Ауспии тоже ходит медведь, который вскрыл заброски с едой и теперь жаждет получить эту еду от туристов.

Да и вся дорога от лагеря до перевала Дятлова была украшена свежими следами медведя. И не только следами.

Так что с медведями - тут счёт 1:1.

Кстати, через пару недель совсем недалеко от стоянки, где я сидела и рассуждала в какую сторону безопаснее идти в плане общения с медведями, одни медведь съел другого медведя и прикопал его части там же.

Вот такой жестокий мир.

Значит, медведей со счетов сбрасываем.

Что же остаётся?

Двадцать километров - с одной стороны.

Восемьдесят километров - в другой.

Ну... Я же хотела походить побольше.

Эммм... Ключевое слово "хотела". После двух дней слово "побольше" было уже не так актуально.

Хочется уже пройти немного, поставить палатку, отдохнуть. А может вообще, целый день постоять и никуда не ходить.

А сидеть в голубичных полях и ягоды поедать.

Хотя, конечно, интересно, смогу ли я ещё два дня по сорок километров шагать. То есть смогу наверняка. Но как я себя буду чувствовать к концу четвёртого дня.

Но... Вариант выхода в цивилизацию через Ауспию - верняк. Сказали же, что машины ходят каждый день и место найти будет не проблема.

А Алексея я вообще первый раз в жизни вижу.

Ну, позвал. Но вдруг у него что-то поменялось. Когда я уходила, он только собирался возвращаться к началу маршрута, чтобы забрать оттуда группу из Москвы, с которой за время моего отсутствия должен был пройти весь маршрут, сходить на плато Маньпупунёр и к моему приходу как раз возвращаться в цивилизацию.

А вдруг группа не приехала? И никакого Алексея на Вологодской грани не будет. Что тогда?

Тогда придётся ещё два дня идти обратно по 40 километров в день, вот до этого места. И далее - до Ауспии.

Все эти мысли носились у меня в голове.

Я их и так, и этак раскладывала, при этом понимая, что если я выбираю вариант до Ауспии, то можно никуда не спешить, ещё посидеть, попить чаю, потом по дороге ещё ягод поесть.

Если же я выберу вариант до Вологодской грани, то надо уже как-то живенько собирать палатку и выдвигаться. Потому что было уже почти девять утра, и светлого времени оставалось 12 часов. Что для 40 километров не так уж много.

Во мне боролись два противоречивых желания.

С одной стороны - хотелось всю эту эпопею уже как-то поскорее завершить.

С другой - было немного жаль, что она вот так быстро завершится.

А ещё было жаль, что я тогда точно не увижу Машу, Алексея, не пройду на лодке по Печоре.

Я бы ещё долго так сидела и гоняла мысли туда-сюда.

Больше того скажу, моя лень уже почти победила, и я почти решила идти к Ауспии. Лишь где-то в глубине души червячок сомнения подавал слабые признаки жизни.

И тут я стала прокручивать в голове свои варианты возвращения в цивилизацию.

В случае с Ауспией я не попадала в Троицко-Печорск, где я в гостинице оставила небольшой рюкзачок со сменной одеждой и какой-то мелочью.

Рюкзачок обещала забрать Маша и через месяц привезти его мне в Москву.

Если же я возвращалась через Вологодскую грань, то в конце пути я бы оказалась в Троицко-Печорске. А значит, воссоединилась со своим рюкзачком.

И тут меня буквально пронзила мысль. Среди всякой не очень нужной мелочи в рюкзачке остались мои ключи от квартиры.

И маленький червячок, который робко шевелился внутри со своим "а может всё-таки на Вологодскую грань? Ну, подумаешь 80 километров..." в один момент вырос до гигантского питона Каа с: "Ключи! Вы слышите меня, бандерлоги? Ключи!"

Я собрала рюкзак и присела на дорожку.

Впереди на сегодня было сорок километров пути, медведи, Отортен и стремительно портящаяся погода. В общем, всё как я люблю.

14.

А, да.

Ключи мне по-большому счёту особо не нужны были. Уж месяц без них я бы точно обошлась.

Перевал Дятлова. Как много в этом слове для сердца русского слилось. То есть в мозги русские слилось.

Трагедия, которая произошла с группой туристов в феврале 1959 года на Северном Урале сначала не предавалась широкой огласке.

В туристических кругах, конечно же, о ней знали.

И уже тогда были энтузиасты, разрабатывающие свои версии произошедшего. Версии уже тогда были очень разные.

Паранормальные явления, прилёт инопланетян, снежный человек, испытание ядерного оружия, проклятье духов гор, нападение манси. Понятно, что на фоне таких цветистых теорий природные явления, такие как лавина, ураган и прочие, были никому не интересны.

В начале 2000-х с приходом массового интернета в каждый дом, вся эта история обрела второе дыхание.

Как говорится, в джинсы облачились даже самые отсталые слои населения.

Люди, далёкие от темы туризма вообще и зимнего лыжного туризма в частности, которые вряд ли сразу на карте смогут показать, где находится Северный Урал, стали всерьёз обсуждать, что же послужило причиной гибели группы Дятлова.

Можно сказать, что в какой-то степени этому месту повезло.

Поднялась не только волна интереса, но и туризм в этом в общем-то ничем не примечательном уголке Урала.

Пройти по маршруту группы, побывать на перевале, где по описаниям одних переставали работать приборы, а часы начинали отсчитывать обратное время, где кто-то видел огни приземляющихся летающих тарелок, где в тихую ночь слышны голоса давно ушедших людей, где... дальше вы сами можете продолжить список, но понятно, что получив такую рекламу, перевал стал местом паломничества, как самостоятельных туристов, так и коммерческих туристических групп.

1.

Зачем я оказалась там?

Чего уж там скрывать. Хотелось своими глазами увидеть, что это за перевал такой.

Конечно, просто пройти через этот перевал - в такую поездку я бы ещё сто лет не собралась.

В первую очередь меня интересовало плато Маньпупунёр с его столбами выветривания.

А уже оказавшись меньше чем в ста километрах от перевала Дятлова, я не могла не сходить туда.

На третье утро своего похода я находилась в паре километров от перевала - на стоянке, куда пришла накануне.

В это утро я решила проснуться чуть позже - в шесть утра. И без завтрака пойти налегке прогуляться до перевала и обратно. Чтобы потом уже решить, что же мне делать дальше.

Знаете, насколько приятнее идти по тропе без рюкзака, чем с рюкзаком? Даже если тропа идёт вверх на перевал.

Приблизительно на 12-13 килограммов приятнее.

Кстати, вы знаете, что перевал называется "Перевал имени группы Дятлова". Но такое громоздкое название в народе сократили и оставили только фамилию лидера группы.

Невысокие горы, больше напоминающие холмы. Некрутые склоны. Умиротворяющая зелёная картинка вокруг.

2.

Эту пасторальную картинку немного нарушали свежие медвежьи следы буквально в ста метрах от места ночёвки.

Да вот чуть дальше - чьи-то черевички. То ли хозяин их оставил, чтобы дальше не тащить. То ли это всё, что осталось от хозяина после встречи с медведем.

Честно скажу, медведи меня волновали гораздо больше, чем какие-то горные духи и паранормальные явления.

3.

Может быть поэтому я ничего не чувствовала. Никакой мистики.

Давайте я что ли хоть напиши, что зловещие тучи нависали над головой. Тучам всё равно. А мне хоть как-то нужно же нагнетать обстановку.

4.

А то уже на перевал пришла.

5.

И так бы не догадалась, что это он и есть, если бы не памятные таблички.

6.

7.

Десятый участник - был единственным выжившим в этой группе, потому что сошёл с маршрута по причине болезни.

Представляю, как он тогда переживал и огорчался, что не смог продолжить путь с остальной группой.

Справа от перевала - гора Холатчахль, она же, высота 1079, упоминаемая в рассказах о группе Дятлова.

Сейчас её зачастую называют горой Мертвецов.

По одной из версий, ещё древние манси связывали эту гору с гибелью людей. Однако, легенды эти появились уже после 1959 года.

Так что скорее всего, такое название горы - результат происшествия с группой Дятлова.

8.

Вот, собственно, и всё. Перевал, гора.

Понятно, что зимой да ещё в ненастье, всё выглядит совсем по-другому.

Летом же всё выглядит настолько безобидно, что оказавшись здесь туристы на всякий случай сами начинают кошмарить себя.

Зря что ли ходили.

Я слышала, здоровый мужик рассказывал, как на перевале они попали в сильную грозу.

- Мы там ночевали и думали, что до утра не доживём, такая гроза страшная была. А нас как раз девять человек...

Гроза - понятно. Страшно. Девять человек - приятный бонус к рассказу.

И таких рассказов много.

Отправляясь в это место, многие заранее настраиваются и говорят:

- Сами понимаете, в такое место идём... Мало ли что может случиться.

Случиться может конечно многое. Ногу можно подвернуть. Медведь может придти.

Однако, к событиям 1959 года это не будет иметь никакого отношения.

Но вот сам туристический кейс, как из перевала, где произошёл несчастный случай, получилась туристическая достопримечательность - он конечно интересен.

Интереснее его разве что пример, как из одного северного богом забытого села сделали место паломничества туристов. Про это я как-нибудь скоро расскажу.

9.

По другую сторону перевала шла дорога в сторону Ауспии.

10.

Что ж. Мне пора было возвращаться к палатке, завтракать и принимать решение - куда идти дальше.

По дороге к лагерю я решила немного уйти с тропы и тут же набрела на огромные поля голубики.

11.

Экспедиция оказалась под угрозой срыва. Потому что следующие полчаса время потеряло для меня какое-либо значение.

На вопрос о том, хорошо ли это - на голодный желудок объедаться ягодами, я давала однозначный ответ: это прекрасно! И пусть весь мир подождёт.

Как же я люблю голубику. И первый раз в жизни я оказалась среди голубичных полей.

Я ела голубику, понимая, что она ещё немного и полезет у меня их ушей. Но не могла остановиться.

И только немеряная сила воли, благодаря которой я заставила себя встать с колен и принять почти вертикальное положение, которое позволило бы мне продолжить путь. По дороге поедая ягоды.

Если бы не это, то я бы лопнула, и когда-нибудь кто-нибудь обнаружил бы мою тушку, порванную в лоскуты.

И у перевала Дятлова появилась бы новая загадка.

Когда я пришла в лагерь, там уже никого не было.

Только моя палатка - такая маленькая и одинокая.

12.

Мои замечательные соседи - группа из Тюмени - уже собралась и ушла.

Вдали были видны их бодро шагающие фигурки.

13.

Пора и мне было определяться, что же делать дальше.

Вариантов было два.

Первый - идти в сторону Ауспии через перевал Дятлова. Мне оставалось пройти ещё где-то 20 с небольшим километров.

От Ауспии ходят машины в Ивдель.

От Ивделя есть поезд, который идёт сразу в Москву. А можно доехать до Екатеринбурга или Перми и оттуда улететь в Москву.

В общем, это уже цивилизация.

Тюменцы сказали мне, что вопреки моим опасениям, уехать из Ауспии - вообще не проблема. И для этого мне вовсе не обязательно два дня ждать группу, которая согласилась меня подвезти.

В сезон каждый день оттуда уезжают машины, которые привозят или увозят туристов. И одному человеку найти себе место будет несложно.

Таким образом, уже максимум через пару дней я оказывалась в цивилизации. А при удачном стечении обстоятельств, через три дня - в Москве.

И двадцать с чем-то километров - звучало неплохо. Особенно после двух дней по сорок километров.

Я, честно говоря, немного задолбалась и подустала.

Второй вариант - идти обратно 80 километров до Вологодской грани, где был Алексей, который сказал, что можно будет присоединиться к его группе и пройти на лодке по Печоре.

С одной стороны, идея посмотреть ещё один вариант попадания на плато Маньпупунёр, по рассказам - очень живописный вариант - выглядела прекрасно.

В отличие от перспективы снова топать два дня по 40 километров.

По уже пройденному пути.

К тому же по пути, где бродит медведь. И, вероятно, не один.

С другой стороны, тюменцы рассказали, что на участке от перевала Дятлова до Ауспии тоже ходит медведь, который вскрыл заброски с едой и теперь жаждет получить эту еду от туристов.

Да и вся дорога от лагеря до перевала Дятлова была украшена свежими следами медведя. И не только следами.

Так что с медведями - тут счёт 1:1.

Кстати, через пару недель совсем недалеко от стоянки, где я сидела и рассуждала в какую сторону безопаснее идти в плане общения с медведями, одни медведь съел другого медведя и прикопал его части там же.

Вот такой жестокий мир.

Значит, медведей со счетов сбрасываем.

Что же остаётся?

Двадцать километров - с одной стороны.

Восемьдесят километров - в другой.

Ну... Я же хотела походить побольше.

Эммм... Ключевое слово "хотела". После двух дней слово "побольше" было уже не так актуально.

Хочется уже пройти немного, поставить палатку, отдохнуть. А может вообще, целый день постоять и никуда не ходить.

А сидеть в голубичных полях и ягоды поедать.

Хотя, конечно, интересно, смогу ли я ещё два дня по сорок километров шагать. То есть смогу наверняка. Но как я себя буду чувствовать к концу четвёртого дня.

Но... Вариант выхода в цивилизацию через Ауспию - верняк. Сказали же, что машины ходят каждый день и место найти будет не проблема.

А Алексея я вообще первый раз в жизни вижу.

Ну, позвал. Но вдруг у него что-то поменялось. Когда я уходила, он только собирался возвращаться к началу маршрута, чтобы забрать оттуда группу из Москвы, с которой за время моего отсутствия должен был пройти весь маршрут, сходить на плато Маньпупунёр и к моему приходу как раз возвращаться в цивилизацию.

А вдруг группа не приехала? И никакого Алексея на Вологодской грани не будет. Что тогда?

Тогда придётся ещё два дня идти обратно по 40 километров в день, вот до этого места. И далее - до Ауспии.

Все эти мысли носились у меня в голове.

Я их и так, и этак раскладывала, при этом понимая, что если я выбираю вариант до Ауспии, то можно никуда не спешить, ещё посидеть, попить чаю, потом по дороге ещё ягод поесть.

Если же я выберу вариант до Вологодской грани, то надо уже как-то живенько собирать палатку и выдвигаться. Потому что было уже почти девять утра, и светлого времени оставалось 12 часов. Что для 40 километров не так уж много.

Во мне боролись два противоречивых желания.

С одной стороны - хотелось всю эту эпопею уже как-то поскорее завершить.

С другой - было немного жаль, что она вот так быстро завершится.

А ещё было жаль, что я тогда точно не увижу Машу, Алексея, не пройду на лодке по Печоре.

Я бы ещё долго так сидела и гоняла мысли туда-сюда.

Больше того скажу, моя лень уже почти победила, и я почти решила идти к Ауспии. Лишь где-то в глубине души червячок сомнения подавал слабые признаки жизни.

И тут я стала прокручивать в голове свои варианты возвращения в цивилизацию.

В случае с Ауспией я не попадала в Троицко-Печорск, где я в гостинице оставила небольшой рюкзачок со сменной одеждой и какой-то мелочью.

Рюкзачок обещала забрать Маша и через месяц привезти его мне в Москву.

Если же я возвращалась через Вологодскую грань, то в конце пути я бы оказалась в Троицко-Печорске. А значит, воссоединилась со своим рюкзачком.

И тут меня буквально пронзила мысль. Среди всякой не очень нужной мелочи в рюкзачке остались мои ключи от квартиры.

И маленький червячок, который робко шевелился внутри со своим "а может всё-таки на Вологодскую грань? Ну, подумаешь 80 километров..." в один момент вырос до гигантского питона Каа с: "Ключи! Вы слышите меня, бандерлоги? Ключи!"

Я собрала рюкзак и присела на дорожку.

Впереди на сегодня было сорок километров пути, медведи, Отортен и стремительно портящаяся погода. В общем, всё как я люблю.

14.

А, да.

Ключи мне по-большому счёту особо не нужны были. Уж месяц без них я бы точно обошлась.