Первая битва за русскую историю (Миллер и Ломоносов)

Первая публичная баталия по варяжскому вопросу состоялась в правление Елизаветы Петровны.

Происхождение русского народа и русского имени на этот раз взялся разъяснить Герард Фридрих Миллер.

В области изучения российских древностей он был такой же случайный варяг, как и Байер (см. http://sergeytsvetkov.livejournal.com/148401.html). Будучи академиком «первого призыва», Миллер преподавал в академической гимназии латынь и историческую географию. В 1725 г. академику было двадцать лет, у него не было ни научного имени, ни связей, а между тем он желал прочно осесть в Петербурге. Предприимчивый юноша приобрел доверие всемогущего библиотекаря Академии и советника академической канцелярии Шумахера и стал ухаживать за его дочерью в надежде унаследовать хлебные должности своего предполагаемого тестя. Звание профессора Миллер получил вместе с Эйлером - правда, в отличие от последнего, Бог весть, за какие заслуги. Смерть отца вынудила его на время оставить Петербург. Вернувшись, он обнаружил, что двери Шумахерова дома для него закрыты. Чтобы обеспечить себе будущее, Миллеру срочно требовалось приобрести научный вес в Академии. Он сообразил, что новизна научного вопроса может отлично заменить глубокую его разработку и отправился к Байеру. Тот согласился взять его в помощники и посоветовал первым делом изучить русский язык, с тем чтобы использовать знания Миллера для собственной работы над русскими источниками. Миллер с усердием засел за русские азбуковники и грамматики. Со временем он сам стал писать статьи по русской истории - сначала для немцев и по-немецки, затем и для русских читателей. Об уровне его тогдашних исторических работ говорит название издаваемого им журнала - «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащия».

Настоящим историком Миллера сделала десятилетняя (1733-1743 гг.) сибирская экспедиция в сообществе с натуралистом Гмелиным. Этнографические наблюдения и кропотливая работа в архивах Тобольска и других сибирских городов привели к появлению знаменитого «портфеля Миллера» - тридцатитомного собрания документов и материалов по истории Сибири. Издание в 1748-1749 гг. «Описания Сибирского царства» принесло Миллеру русское подданство, звание историографа и должность ректора академического университета.

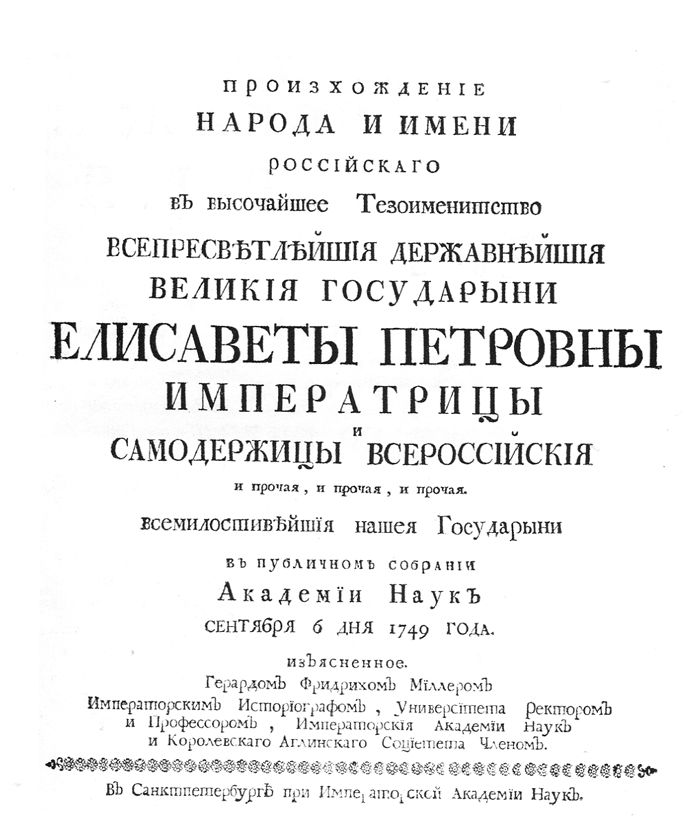

Но еще больше шума наделала его речь «О происхождении народа и имени российского», написанная для торжественного заседания Академии 6 сентября 1749 г. по случаю тезоименитства Елизаветы Петровны (5 сентября).

Титульный лист первого издания речи Г. Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского», 1749 г.

Речь Миллера была, по существу, популярным изложением Байерова трактата о варягах. Новшество состояло в том, что Миллера преимущественно занял нерешенный Байером вопрос о происхождении летописного термина «русь». Исследуя его, Миллер дал жизнь сразу нескольким капитальным заблуждениям, которые до сих пор преподносятся норманнистами в качестве исторических истин.

В кратком изложении теория Миллера выглядит так. В первые века христианской эры славяне обитали на берегах Дуная. Где-то в VI в. византийцы прогнали их оттуда. Славяне переселились с Дуная на Днепр и Ильмень, в места, занятые финнами. Эти туземцы уже были знакомы с варягами, которые брали с них дань (у Миллера варяги - это не Байеровы разноплеменные шайки викингов, а именно скандинавы - племя, народ). Финны называли их «руотси» (Ruotsi), как и по сей день продолжают именовать Швецию и шведов. Славяне усвоили это название варягов, превратив его в «русь». С приходом в Новгород и Киев варяжских (шведских) князей имя «русь» сделалось общим племенным названием всех восточных славян.

Эти вот положения Миллера и вызвали бурю. Рукопись его речи уже лежала в типографии, когда по Академии поползли слухи, что в ней есть места, позорящие русский народ. Речь Миллера передали на рассмотрение академической комиссии, в которую, в частности, вошли Василий Кириллович Тредиаковский и Михаил Васильевич Ломоносов.

Разбирательство длилось до марта 1750 г. Тредиаковский оказался, по-видимому, единственным академиком, выступившим в защиту Миллера. Он провел самостоятельное исследование о происхождении и соотношении имен «россы» и «славяне». Свои выводы он изложил в довольно пространной (и странной) диссертации. Точнее будет сказать, что его диссертация является не формулировкой каких-либо научных положений, а изложением этапов работы Тредиаковского над источниками, хода его мыслей.

Так, он задается вопросом: как явились оба эти названия - «славяне» и «россы», и каким образом могут они совмещаться? Прежде всего Тредиаковский перебрал сведения древних писателей и обнаружил россов всюду, от Шотландии до Туркестана. Страбон, пишет он, называл их роксаланами, Прокопий Кесарийский - спорами (от греческого слова «рассеяние»; «спорадами» греки называли, например, скопление островов), византийцы - росами, по их русым волосам; имя «россы» он усматривает даже в военном кличе: рази! рази!

Но затем автор неожиданно признается, что все это кажется ему неосновательным и оставляет его в темнейшем тупике (что немудрено). Вдруг он делает то, с чего следовало бы начать: заглядывает в летопись и читает, что новгородцы суть от рода варяжска, а прежде были славяне. И озаренный истиной Тредиаковский восклицает: «Прочь ты, Араксов рос, ты Страбонов роксалан, вы русые волосы, ты громкий на войне крик, напоследок и ты самое разсеяние! Ибо хотя все вы в своем роде изрядны, но не настолько, сколько сие непоколебимое - от тех варягов находников прозвашась Русь... прежде бо Новгородстии люди нарицахуся словене». Поэтому взгляды Миллера кажутся ему весьма вероятными; не одобряет он только его излишнюю прямоту. Благопристойность и осторожность, говорит Тредиаковский, требуют, чтобы правда была предлагаема некоторым приятнейшим образом, ибо нагая истина ненависть рождает, а «гибкая на все стороны поступка» приобретает множество «другов и благодетелей».

Ломоносов, в отличие от него, не думал ни прикрывать нагой истины, ни приобретать покровителей «гибкой поступкой». Он обрушил на Миллера всю мощь своего таланта и всю необузданность своего темперамента. Найдя речь ученого немца ночи подобной, он вознегодовал, зачем автор упустил лучший случай превознести величие и славу русского народа. Вместо этого мы слышим, что шведы дали нам князей, а чухна - имя! Ссылки Миллера на исторические прецеденты - основания норманнских княжеств в Нормандии и Англии - не убедили его, «ибо там побежденные от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но все от чухонцев!»

Ломоносов выражал крайнее сожаление, что во время написания речи рядом с Миллером «не было такого человека, который бы поднес ему к носу такой химический проницательный состав, от чего бы он мог очнуться». Заключение его было таково, что речь Миллера не может служить к чести Российской Академии и побуждать российский народ на любовь к наукам.

Академия поднесла к носу Миллера весьма проницательный химический состав. Отзыв комиссии гласил: «Миллер во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно: как их (русских. - С.Ц.) многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнем и мечем опустошили, и у царей их сокровища грабили. А напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили».

Что говорить, «экспрессия» действительно была употреблена не ко времени. Любое ущемление национального самолюбия со стороны немцев сразу вызывало в памяти русских людей бироновщину, о которой даже священники в проповедях говорили, что это было нашествие Сатаны и аггелов его и что хищные совы и нетопыри засели тогда в гнезде российского орла. К тому же Елизавета совсем недавно закончила русско-шведскую войну. И вот, в день своего тезоименитства государыня должна была услышать, что средневековые шведские бродяги являются основателями российской династии! Что Россия обязана им самим своим именем!

К сожалению, именно этот политический оттенок речи Миллера послужил поводом к ее осуждению и запрещению к печати. Опровержений его научных положений тогда не последовало. Разве что Шумахер в одном частном письме вдоволь побалагурил, издеваясь над своим бывшим протеже. Доведись писать эту речь ему, Шумахеру, он сказал бы так: происхождение всех народов весьма неизвестно, каждый производит себя от богов или героев. Коли я говорю о русском народе, пишет он, то сначала приведу мнения различных писателей, а потом выскажу свое. Больше доверяя писателям шведским, я представляю себе, что русская нация произошла от скандинавов. Может быть, это и не так. Впрочем, откуда бы ни происходил русский народ, он всегда был народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами, - тут кстати и описать вкратце знаменитейшие из них. А Миллер захотел умничать - так ништо ему, дорого заплатит за свое тщеславие!

Шумахер оказался провидцем. От поднесенного ему химического снадобья Миллер очнулся простым адъюнктом, с жалованьем в 360 рублей вместо прежней тысячи. Но больше всего угнетало его то пристальное внимание, с которым Ломоносов отныне следил за последующей научной деятельностью Миллера. Как только тому случалось вновь забыться, Ломоносов незамедлительно подносил к его носу пресловутый бодрящий состав, а порой и свой поморский кулак. Позднее Миллеру возвратили и звание и оклад. Но полученный урок он усвоил на всю жизнь. Впоследствии, занимаясь историей царевича Димитрия и Самозванца, он печатно отстаивал официальную точку зрения, тогда как в действительности считал Самозванца и Димитрия одной личностью - истинным сыном Грозного, однако не смел выразить свои взгляды публично.

Какой бы возмутительной ни казалась нам сегодня расправа над Миллером, нельзя упускать из вида главное: норманнизм был в глазах русских людей дикостью, вопиющим искажением их прошлого, с которым они отнюдь не собирались мириться. К тому же все случившееся с завравшимся профессором было тогда в порядке вещей. В конце концов Миллер оказался жертвой собственных взглядов на обязанности историка. В одном его письме читаем, что последний в интересах истины «должен казаться без отечества, без веры, без государя». Не знаю, каким образом Миллер совмещал это требование со своим пребыванием в российском подданстве и званием русского историографа. Можно подумать, что он просто ратует за научную объективность. Но мне представляется, что вера, государь и отечество являются неплохим приложением к честности и объективности историка; они становятся помехой научному исследованию только тогда, когда за дело берется глупость и тенденциозность. В действительности Миллерова «объективность» означает следующее: я желаю состоять в российском подданстве и получать тысячу рублей жалованья. Но живя на русском содержании, я вовсе не хочу становиться русским и исповедовать русские верования, которые в глубине души считаю предрассудками; напротив, я останусь немцем и буду проповедовать вам свои немецкие предрассудки, которые вы в своем медвежьем углу обязаны считать образцом научной честности и объективности. Словом, даже немецкая профессура Академии почуяла, что Миллер со своим «руотси» переступил рамки приличия, которые, что ни говори, существуют в любой национальной исторической школе.

Общественное возбуждение, вызванное диспутами о речи Миллера, достигло и елизаветинского двора. Там посчитали, что лучшим средством против повторения подобного скандала будет «История России», написанная в патриотическом духе. Эта далеко не глупая мысль принадлежала И.И. Шувалову, придворному фавориту и известному меценату. Будучи покровителем Ломоносова, Шувалов указал императрице на него, как на человека, более других способного исполнить задуманное с научной основательностью и писательским блеском. Уже второй раз со времени Петра I правительство обращалось к образованным русским умам за «Русской историей» в связи с неотложной, практической в ней потребностью.

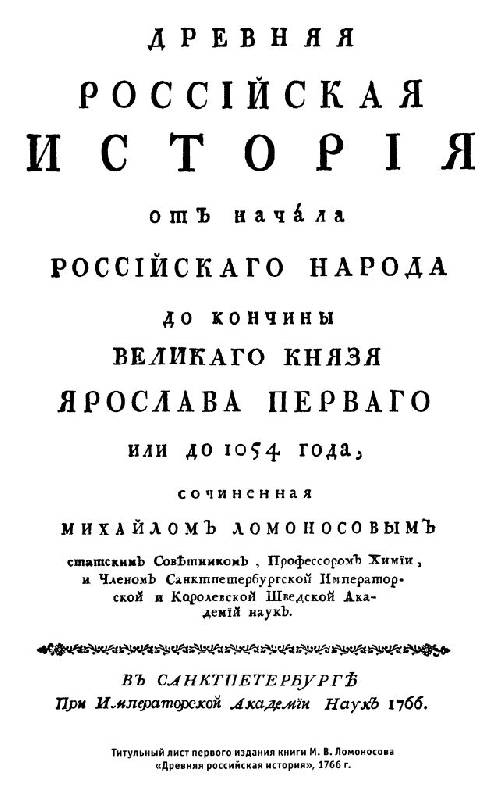

Изъявление монаршей воли носило, кажется, характер официального поручения. Это видно из того, что Ломоносов письменно отчитывался перед Шуваловым о ходе своих исторических занятий. Пожилому ученому нелегко было вступить на неведомое для него поле древней русской истории. Обилие материала напоминало ему о краткости человеческой жизни, поэтому когда Ломоносов, покончив с иностранными источниками, перешел к русским летописям, он решил обойтись без выписок в надежде уловить дух русской истории одним вдохновением. В этом смысле его подход к истории можно назвать поэтическим. Прошло десять лет, прежде чем он полностью овладел предметом. Первый том «Древней российской истории» вышел в 1766 г., спустя год после его смерти.

Титульный лист первого издания книги М. В. Ломоносова «Древняя российская история», 1766 г.

Ломоносов хотел своим трудом «открыть миру древность и славу русского народа». Я не принадлежу к числу «объективистов», готовых упрекнуть его за эту «тенденцию». Да, в своем стремлении удревнить русскую историю, он совершал ошибки и допускал натяжки, - например, видел славян в Птолемеевых ставанах (загадочном народе Северного Причерноморья) или в аланах и думал, что греки заимствовали у славян слово «скифы», якобы означавшее славянскую «чудь». Впрочем, в этом он разделял общие исторические заблуждения века. Во всяком случае его филологические догадки выглядят куда лучше ученых нелепостей Байера, который Москву производил от мужского монастыря, а Псков - от псов.

Гений Ломоносова как ученого обыкновенно проявлялся не столько в обработке конкретных фактов, сколько в замечательном даре предвидения, постижении будущих путей науки. Этим свойством отмечена и его «История». В ней встречаются блестящие идеи, нашедшие фактическое подтверждение гораздо позднее. Ломоносов писал, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится известным его имя - современная археология доказала это; он высказал мысль о смешанном составе славянских племен - и антропология согласилась с ним; он указал на самое глубокое начало, объединяющее всех славян - их древнюю мифологию, - и сегодня нет ни одного исследования по религии и культуре древних славян, которое не основывалось бы на этом положении. То же самое случилось, когда Ломоносов подошел к вопросам происхождения «руси» и призвания князей: он безошибочно отослал будущих историков к южнобалтийскому Поморью, этой окраине средневекового славянского мира, которая, однако, имеет ключевое значение для начальной русской истории.

Нелишне заметить, что Миллер, ознакомившись с доводами Ломоносова, присоединился к его взгляду на варягорусов, о чем и известил своих читателей в трактате «О народах, издревле в России обитавших» (1772 г.).

Проницательный химический состав, поднесенный Ломоносовым и Академией Миллеру, заставил очнуться и Тредиаковского. Литературная и человеческая судьба этого безобидного и трогательного графомана была крайне печальна. По его собственным словам, «ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, осуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами», он в конце 1750-х гг. пришел в совершенное отчаяние, бросил ходить в Академию и уединился для работы над русской историей. За короткое время он окончил три диссертации - «О первенстве славянского языка перед тевтоническим», «О первоначалии россов» и «О варягах руссах словенского звания, рода и языка». В них он доказывал совсем обратное тому, о чем писал прежде, когда защищал Миллера. Теперь он заселил славянами-россами всю Европу, проследив их древность до самых библейских времен. Главные свои доказательства он взял из филологии, если, конечно, можно назвать филологией произведение имени скифов от «скитаться», сарматов - от «замарать», кельтов - от «желтый», варягов - от «ворять» («предварять»), Испании - от Выспании (от польского Wyspa - «остров»), Каледонии - от «хлада» («Хладония») и т. д. За эти вольные филологические упражнения Тредиаковский был сатирически прободаем не только норманнистами, но и Ломоносовым, который продолжал ставить Тредиаковского на одну доску с Миллером в умении писать ученую чушь, часто досадительную и для России предосудительную

Происхождение русского народа и русского имени на этот раз взялся разъяснить Герард Фридрих Миллер.

В области изучения российских древностей он был такой же случайный варяг, как и Байер (см. http://sergeytsvetkov.livejournal.com/148401.html). Будучи академиком «первого призыва», Миллер преподавал в академической гимназии латынь и историческую географию. В 1725 г. академику было двадцать лет, у него не было ни научного имени, ни связей, а между тем он желал прочно осесть в Петербурге. Предприимчивый юноша приобрел доверие всемогущего библиотекаря Академии и советника академической канцелярии Шумахера и стал ухаживать за его дочерью в надежде унаследовать хлебные должности своего предполагаемого тестя. Звание профессора Миллер получил вместе с Эйлером - правда, в отличие от последнего, Бог весть, за какие заслуги. Смерть отца вынудила его на время оставить Петербург. Вернувшись, он обнаружил, что двери Шумахерова дома для него закрыты. Чтобы обеспечить себе будущее, Миллеру срочно требовалось приобрести научный вес в Академии. Он сообразил, что новизна научного вопроса может отлично заменить глубокую его разработку и отправился к Байеру. Тот согласился взять его в помощники и посоветовал первым делом изучить русский язык, с тем чтобы использовать знания Миллера для собственной работы над русскими источниками. Миллер с усердием засел за русские азбуковники и грамматики. Со временем он сам стал писать статьи по русской истории - сначала для немцев и по-немецки, затем и для русских читателей. Об уровне его тогдашних исторических работ говорит название издаваемого им журнала - «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащия».

Настоящим историком Миллера сделала десятилетняя (1733-1743 гг.) сибирская экспедиция в сообществе с натуралистом Гмелиным. Этнографические наблюдения и кропотливая работа в архивах Тобольска и других сибирских городов привели к появлению знаменитого «портфеля Миллера» - тридцатитомного собрания документов и материалов по истории Сибири. Издание в 1748-1749 гг. «Описания Сибирского царства» принесло Миллеру русское подданство, звание историографа и должность ректора академического университета.

Но еще больше шума наделала его речь «О происхождении народа и имени российского», написанная для торжественного заседания Академии 6 сентября 1749 г. по случаю тезоименитства Елизаветы Петровны (5 сентября).

Титульный лист первого издания речи Г. Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского», 1749 г.

Речь Миллера была, по существу, популярным изложением Байерова трактата о варягах. Новшество состояло в том, что Миллера преимущественно занял нерешенный Байером вопрос о происхождении летописного термина «русь». Исследуя его, Миллер дал жизнь сразу нескольким капитальным заблуждениям, которые до сих пор преподносятся норманнистами в качестве исторических истин.

В кратком изложении теория Миллера выглядит так. В первые века христианской эры славяне обитали на берегах Дуная. Где-то в VI в. византийцы прогнали их оттуда. Славяне переселились с Дуная на Днепр и Ильмень, в места, занятые финнами. Эти туземцы уже были знакомы с варягами, которые брали с них дань (у Миллера варяги - это не Байеровы разноплеменные шайки викингов, а именно скандинавы - племя, народ). Финны называли их «руотси» (Ruotsi), как и по сей день продолжают именовать Швецию и шведов. Славяне усвоили это название варягов, превратив его в «русь». С приходом в Новгород и Киев варяжских (шведских) князей имя «русь» сделалось общим племенным названием всех восточных славян.

Эти вот положения Миллера и вызвали бурю. Рукопись его речи уже лежала в типографии, когда по Академии поползли слухи, что в ней есть места, позорящие русский народ. Речь Миллера передали на рассмотрение академической комиссии, в которую, в частности, вошли Василий Кириллович Тредиаковский и Михаил Васильевич Ломоносов.

Разбирательство длилось до марта 1750 г. Тредиаковский оказался, по-видимому, единственным академиком, выступившим в защиту Миллера. Он провел самостоятельное исследование о происхождении и соотношении имен «россы» и «славяне». Свои выводы он изложил в довольно пространной (и странной) диссертации. Точнее будет сказать, что его диссертация является не формулировкой каких-либо научных положений, а изложением этапов работы Тредиаковского над источниками, хода его мыслей.

Так, он задается вопросом: как явились оба эти названия - «славяне» и «россы», и каким образом могут они совмещаться? Прежде всего Тредиаковский перебрал сведения древних писателей и обнаружил россов всюду, от Шотландии до Туркестана. Страбон, пишет он, называл их роксаланами, Прокопий Кесарийский - спорами (от греческого слова «рассеяние»; «спорадами» греки называли, например, скопление островов), византийцы - росами, по их русым волосам; имя «россы» он усматривает даже в военном кличе: рази! рази!

Но затем автор неожиданно признается, что все это кажется ему неосновательным и оставляет его в темнейшем тупике (что немудрено). Вдруг он делает то, с чего следовало бы начать: заглядывает в летопись и читает, что новгородцы суть от рода варяжска, а прежде были славяне. И озаренный истиной Тредиаковский восклицает: «Прочь ты, Араксов рос, ты Страбонов роксалан, вы русые волосы, ты громкий на войне крик, напоследок и ты самое разсеяние! Ибо хотя все вы в своем роде изрядны, но не настолько, сколько сие непоколебимое - от тех варягов находников прозвашась Русь... прежде бо Новгородстии люди нарицахуся словене». Поэтому взгляды Миллера кажутся ему весьма вероятными; не одобряет он только его излишнюю прямоту. Благопристойность и осторожность, говорит Тредиаковский, требуют, чтобы правда была предлагаема некоторым приятнейшим образом, ибо нагая истина ненависть рождает, а «гибкая на все стороны поступка» приобретает множество «другов и благодетелей».

Ломоносов, в отличие от него, не думал ни прикрывать нагой истины, ни приобретать покровителей «гибкой поступкой». Он обрушил на Миллера всю мощь своего таланта и всю необузданность своего темперамента. Найдя речь ученого немца ночи подобной, он вознегодовал, зачем автор упустил лучший случай превознести величие и славу русского народа. Вместо этого мы слышим, что шведы дали нам князей, а чухна - имя! Ссылки Миллера на исторические прецеденты - основания норманнских княжеств в Нормандии и Англии - не убедили его, «ибо там побежденные от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от побежденных, ни побежденные от победителей, но все от чухонцев!»

Ломоносов выражал крайнее сожаление, что во время написания речи рядом с Миллером «не было такого человека, который бы поднес ему к носу такой химический проницательный состав, от чего бы он мог очнуться». Заключение его было таково, что речь Миллера не может служить к чести Российской Академии и побуждать российский народ на любовь к наукам.

Академия поднесла к носу Миллера весьма проницательный химический состав. Отзыв комиссии гласил: «Миллер во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно: как их (русских. - С.Ц.) многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнем и мечем опустошили, и у царей их сокровища грабили. А напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили».

Что говорить, «экспрессия» действительно была употреблена не ко времени. Любое ущемление национального самолюбия со стороны немцев сразу вызывало в памяти русских людей бироновщину, о которой даже священники в проповедях говорили, что это было нашествие Сатаны и аггелов его и что хищные совы и нетопыри засели тогда в гнезде российского орла. К тому же Елизавета совсем недавно закончила русско-шведскую войну. И вот, в день своего тезоименитства государыня должна была услышать, что средневековые шведские бродяги являются основателями российской династии! Что Россия обязана им самим своим именем!

К сожалению, именно этот политический оттенок речи Миллера послужил поводом к ее осуждению и запрещению к печати. Опровержений его научных положений тогда не последовало. Разве что Шумахер в одном частном письме вдоволь побалагурил, издеваясь над своим бывшим протеже. Доведись писать эту речь ему, Шумахеру, он сказал бы так: происхождение всех народов весьма неизвестно, каждый производит себя от богов или героев. Коли я говорю о русском народе, пишет он, то сначала приведу мнения различных писателей, а потом выскажу свое. Больше доверяя писателям шведским, я представляю себе, что русская нация произошла от скандинавов. Может быть, это и не так. Впрочем, откуда бы ни происходил русский народ, он всегда был народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами, - тут кстати и описать вкратце знаменитейшие из них. А Миллер захотел умничать - так ништо ему, дорого заплатит за свое тщеславие!

Шумахер оказался провидцем. От поднесенного ему химического снадобья Миллер очнулся простым адъюнктом, с жалованьем в 360 рублей вместо прежней тысячи. Но больше всего угнетало его то пристальное внимание, с которым Ломоносов отныне следил за последующей научной деятельностью Миллера. Как только тому случалось вновь забыться, Ломоносов незамедлительно подносил к его носу пресловутый бодрящий состав, а порой и свой поморский кулак. Позднее Миллеру возвратили и звание и оклад. Но полученный урок он усвоил на всю жизнь. Впоследствии, занимаясь историей царевича Димитрия и Самозванца, он печатно отстаивал официальную точку зрения, тогда как в действительности считал Самозванца и Димитрия одной личностью - истинным сыном Грозного, однако не смел выразить свои взгляды публично.

Какой бы возмутительной ни казалась нам сегодня расправа над Миллером, нельзя упускать из вида главное: норманнизм был в глазах русских людей дикостью, вопиющим искажением их прошлого, с которым они отнюдь не собирались мириться. К тому же все случившееся с завравшимся профессором было тогда в порядке вещей. В конце концов Миллер оказался жертвой собственных взглядов на обязанности историка. В одном его письме читаем, что последний в интересах истины «должен казаться без отечества, без веры, без государя». Не знаю, каким образом Миллер совмещал это требование со своим пребыванием в российском подданстве и званием русского историографа. Можно подумать, что он просто ратует за научную объективность. Но мне представляется, что вера, государь и отечество являются неплохим приложением к честности и объективности историка; они становятся помехой научному исследованию только тогда, когда за дело берется глупость и тенденциозность. В действительности Миллерова «объективность» означает следующее: я желаю состоять в российском подданстве и получать тысячу рублей жалованья. Но живя на русском содержании, я вовсе не хочу становиться русским и исповедовать русские верования, которые в глубине души считаю предрассудками; напротив, я останусь немцем и буду проповедовать вам свои немецкие предрассудки, которые вы в своем медвежьем углу обязаны считать образцом научной честности и объективности. Словом, даже немецкая профессура Академии почуяла, что Миллер со своим «руотси» переступил рамки приличия, которые, что ни говори, существуют в любой национальной исторической школе.

Общественное возбуждение, вызванное диспутами о речи Миллера, достигло и елизаветинского двора. Там посчитали, что лучшим средством против повторения подобного скандала будет «История России», написанная в патриотическом духе. Эта далеко не глупая мысль принадлежала И.И. Шувалову, придворному фавориту и известному меценату. Будучи покровителем Ломоносова, Шувалов указал императрице на него, как на человека, более других способного исполнить задуманное с научной основательностью и писательским блеском. Уже второй раз со времени Петра I правительство обращалось к образованным русским умам за «Русской историей» в связи с неотложной, практической в ней потребностью.

Изъявление монаршей воли носило, кажется, характер официального поручения. Это видно из того, что Ломоносов письменно отчитывался перед Шуваловым о ходе своих исторических занятий. Пожилому ученому нелегко было вступить на неведомое для него поле древней русской истории. Обилие материала напоминало ему о краткости человеческой жизни, поэтому когда Ломоносов, покончив с иностранными источниками, перешел к русским летописям, он решил обойтись без выписок в надежде уловить дух русской истории одним вдохновением. В этом смысле его подход к истории можно назвать поэтическим. Прошло десять лет, прежде чем он полностью овладел предметом. Первый том «Древней российской истории» вышел в 1766 г., спустя год после его смерти.

Титульный лист первого издания книги М. В. Ломоносова «Древняя российская история», 1766 г.

Ломоносов хотел своим трудом «открыть миру древность и славу русского народа». Я не принадлежу к числу «объективистов», готовых упрекнуть его за эту «тенденцию». Да, в своем стремлении удревнить русскую историю, он совершал ошибки и допускал натяжки, - например, видел славян в Птолемеевых ставанах (загадочном народе Северного Причерноморья) или в аланах и думал, что греки заимствовали у славян слово «скифы», якобы означавшее славянскую «чудь». Впрочем, в этом он разделял общие исторические заблуждения века. Во всяком случае его филологические догадки выглядят куда лучше ученых нелепостей Байера, который Москву производил от мужского монастыря, а Псков - от псов.

Гений Ломоносова как ученого обыкновенно проявлялся не столько в обработке конкретных фактов, сколько в замечательном даре предвидения, постижении будущих путей науки. Этим свойством отмечена и его «История». В ней встречаются блестящие идеи, нашедшие фактическое подтверждение гораздо позднее. Ломоносов писал, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится известным его имя - современная археология доказала это; он высказал мысль о смешанном составе славянских племен - и антропология согласилась с ним; он указал на самое глубокое начало, объединяющее всех славян - их древнюю мифологию, - и сегодня нет ни одного исследования по религии и культуре древних славян, которое не основывалось бы на этом положении. То же самое случилось, когда Ломоносов подошел к вопросам происхождения «руси» и призвания князей: он безошибочно отослал будущих историков к южнобалтийскому Поморью, этой окраине средневекового славянского мира, которая, однако, имеет ключевое значение для начальной русской истории.

Нелишне заметить, что Миллер, ознакомившись с доводами Ломоносова, присоединился к его взгляду на варягорусов, о чем и известил своих читателей в трактате «О народах, издревле в России обитавших» (1772 г.).

Проницательный химический состав, поднесенный Ломоносовым и Академией Миллеру, заставил очнуться и Тредиаковского. Литературная и человеческая судьба этого безобидного и трогательного графомана была крайне печальна. По его собственным словам, «ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, осуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами», он в конце 1750-х гг. пришел в совершенное отчаяние, бросил ходить в Академию и уединился для работы над русской историей. За короткое время он окончил три диссертации - «О первенстве славянского языка перед тевтоническим», «О первоначалии россов» и «О варягах руссах словенского звания, рода и языка». В них он доказывал совсем обратное тому, о чем писал прежде, когда защищал Миллера. Теперь он заселил славянами-россами всю Европу, проследив их древность до самых библейских времен. Главные свои доказательства он взял из филологии, если, конечно, можно назвать филологией произведение имени скифов от «скитаться», сарматов - от «замарать», кельтов - от «желтый», варягов - от «ворять» («предварять»), Испании - от Выспании (от польского Wyspa - «остров»), Каледонии - от «хлада» («Хладония») и т. д. За эти вольные филологические упражнения Тредиаковский был сатирически прободаем не только норманнистами, но и Ломоносовым, который продолжал ставить Тредиаковского на одну доску с Миллером в умении писать ученую чушь, часто досадительную и для России предосудительную