Нерукотворенныи Образ: северное вознесение

На второй день Успения, как известно, празднуется в честь Нерукотвореннаго Образа Божия, в просторечии "Третий Спас" (история: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E0%F1_%CD%E5%F0%F3%EA%EE%F2%E2%EE%F0%ED%FB%E9 ). Одной из особенностей службы которому является пение на утрени катавасии Великой Суботы, т.е., как и перед Св. Пасхой, звучат ирмосы "Волною морскою".

Послушаем три первых (исполняет старообрядческий хор с. Стрельниково под Костромой, запись 1984 г.):

Cкачать Волною морскою бесплатно на pleer.com

Замечу, кстати, что для древлеправославной традиции в целом как-то свойственно воспоминать летом Христовы Страсти.

О том свидетельствуют, например, праздники Положения Ризы Господни в Москве (о нём: http://o-apankratov.livejournal.com/72675.html ), "Первый Спас" (см. http://o-apankratov.livejournal.com/289600.html ) и вот сегодняшний ...

И каким диссонансом сему выглядит небезызвестное "летом запоют "Христос воскресе" Серафима Саровского ...

Право, есть над чем поразмыслить ...

Да, всему своё время и место.

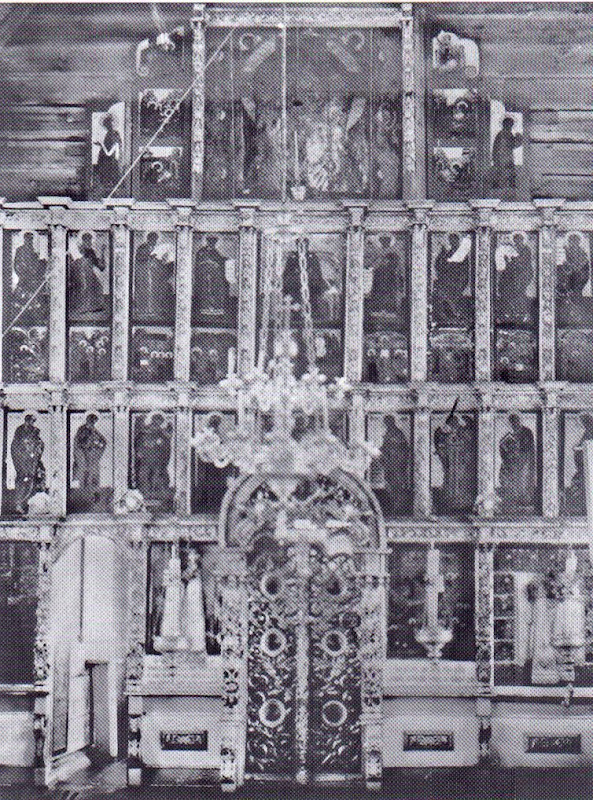

Вот и Нерукотворенному Образу созидатели ряда старинных севернорусских иконостасов определили положение, без преувеличения, наивысшее, завершающее всю конструкцию. На фото вверху, считаю, удачное современное подражание данной схеме (хотя и вместо Нерукотворного там Спас оплечный), в соборе Спасо - Прилуцкого монастыря под Вологдой (об обители: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E0%F1%EE-%CF%F0%E8%EB%F3%F6%EA%E8%E9_%EC%EE%ED%E0%F1%F2%FB%F0%FC ).

Нигде не встречал внятных объяснений этой традиции ...

Показательно, впрочем, что она жила и после повеления никонианских "Больших Московских Соборов" 1666 - 67 гг. завершать иконостасы только и исключительно Распятиями с предстоящими.

И после редко теперь вспоминаемого, но весьма характерного для своей эпохи указа петровского Синода о запрете, пожалуй, наиболее выразительных древнерусских образов, «с великими паче меры человеческими главами и прочия сим подобныя» (подробнее: http://azbyka.ru/tserkov/ikona/uspenskiy_ikony_pravoslavnoy_tserkvi_18-all.shtml#a15 ). Кстати, например, в Новгородской епархии XIX столетия эти определения вполне себе действовали, что отражалось на страницах соответствующих "Ведомостей" (сам читал), и, что наиболее печально, в реальных трагических судьбах древних икон ... неизвестно ведь, сколько попросту уничтожили :(

Считаю, "живучесть" Образа, утвержденнаго "выше всех", связана в первую очередь с достаточно давним появлением традиции размещать его как бы вознесенным.

Подтверждение чему - фото одного такого сохранившегося иконостаса, и ещё два архивных снимка.

Не помню где это, нашёл в Сети (правда, здесь есть и Распятие, но оно на "небе"; UPD - 2013: это, увы, сгоревший храм в Лядинах под Каргополем; теперь можно увидеть лишь на фото вроде нижеследующего):

Храм св. Димитрия Солунского в с. Калье Холмогорск. у. Арханг. губ., фото нач. ХХ в.:

Воскресенский храм 1673 (по др. данным - 1763-го) г. в с. Сельцо близ Емецка той же губ., снимок 1974 (!) г.:

Последние два фото - из кн. Т.М. Кольцовой "Искусство Холмогор XVI - XVIII веков"(М., 2009; оттуда у меня уже кое-что было: http://o-apankratov.livejournal.com/283973.html ).

Обращаю внимание, что в поздние столярные конструкции вставлены явно весьма старые образа.

Жаль, "вживую" этого уже не увидеть ...

Правда, немало икон из Сельца (датированных 2-й пол. XVII в.) теперь в Архангельском музее.

Но, по данным вышеуказанной кн., того огромного Спаса среди них, увы, нет ...

UPD: по вновь поступившим данным, традиция завершать иконостасы Нерукотворенным образом, скорее всего, связана с подражанием зело почитавшемуся на Русском Севере Соловецому монастырю. Согласно описям главного храма обители, Преображенского собора, составленным в 1582 и 1597 гг., очень большая ("тринадцатипядная", т.е. ок. 3 м в высоту, при ширине ок. 2 м (!)) икона Спаса на убрусе венчала все 5 ярусов тамошнего иконостаса (см. кн. "Описи Соловецкого монастыря XVI века", СПб, 2003.С.266, 268, 271 (схема - реконструкция)). Причём опись 1570 г. её ещё не фиксирует; значит, появилась позднее. Не было её и в иконостасе кон. XVII в. (с последующ. переделками), находившемся в том соборе до революции, вот фото: http://s16.radikal.ru/i190/1005/00/b419fc18508e.jpg

Не убрали ли в постниконовский период, по подавлении известного восстания 1668 - 1676 гг.? И какова дальнейшая судьба? Вопросы без ответов ...

Итак, перед нами не раз описанное исследователями явление, когда в т.н. списках сохраняется некоторое представление об утраченном оригинале ...

Интересно также, на Соловках это завершение сами придумали или тоже откуда-то заимствовали? Не знаю пока, сможет ли кто когда внятно разъяснить ...