О варягах

#сделаноунас

Что не так со "скандинавскими" именами русских князей и дружинников?

Имена членов княжеского рода давали повод к различным спекуляциям насчёт этнического происхождения их носителей. Скандинавскими аналогами княжьих имён обыкновенно признаются следующие: Рюрик - Hroеrekr, Синеус - Signiutr, Трувор - Thorvard, Олег - Helgi, Игорь - Jngvarr, Аскольд - Hoskuldr, Дир - Dyri. Имена Олеговых и Игоревых послов вроде бы говорят сами за себя - Карл, Инегелд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Фост, Шихберн, Турберн, Шибрид, Фурстен и проч.

Кто и зачем продвигает подобную херню?

[Spoiler (click to open)]

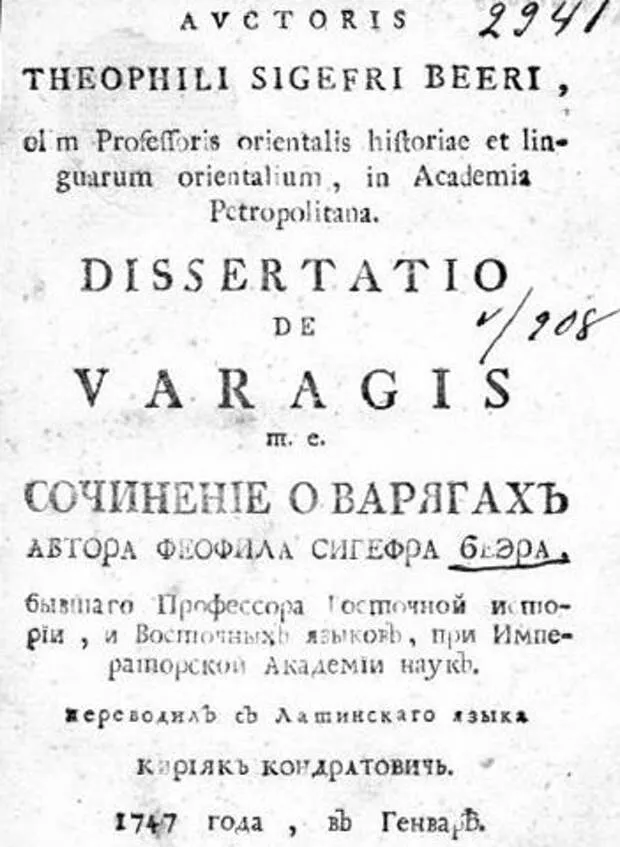

На русскую почву эту квази-научную ересь занёс Готлиб Зигфрид Байер, автор диссертации «De varagis» (в русском переводе 1767 года - «О варягах»).

Сравнив имена первых русских князей и их дружинников с именами героев северных саг, Байер обнаружил их сходство и пришёл к выводу, что все они - скандинавские; даже в имени «Святослав» кёнигсбергский ясновидец узрел скандинавскую основу sven («свен»), сославшись на форму «Сфендослав» в сочинениях византийский писателей.

Между тем современные исследования показывают, что на деле всё обстояло совершенно наоборот - это шведы заимствовали славянские имена на «Свят». Например, славянское княжеское имя Святополк «заимствовалось шведами в форме “Svantepolk” и в таком виде просуществовало до XVI в. Ещё отец знаменитого регента Сванте Стура (1504-1512) носил имя Свантеполк, сам же регент получил имя уже в укороченном виде и стал зваться “Сванте”. Так оно и вошло в шведские именословы, так используется и в наши дни» (Грот Л. Мифические и реальные шведы на Севере России: взгляд из шведской истории. В кн.: Шведы и Русский Север: историко-культурные связи. Киров, 1997.154-157).

А в XII веке датчане заимствуют имя Владимир в форме Вальдемар - так впервые нарекут датского короля Вальдемара I в честь его прадеда по женской линии - великого князя Владимира Мономаха.

Следует помнить и об одной особенности древнеславянского именослова, когда дети, рождённые в этнически смешанных браках, получали имена из именного фонда того народа, к которому принадлежала их мать. Подобный обычай сохранялся и в древней Руси. Известно, что русские князья и члены их семей иногда получали скандинавские имена, если они родились от матери-скандинавки. Один сын Ярослава и шведки Ингигерды носил имя Holty (Олти); сын Владимира Мономаха и англосаксонки Гиты имел два имени: Мстислав-Харальд; дочерями Мстислава и шведки Христины были Мальмфрида и Ингибиария. Возможно, имена выбирались в честь деда по матери: дедом Мстислава-Харальда был англосакс Харальд; дедом Ингибиарии - шведский король Инге Стенкильссон. Этот обычай сохранялся и у западных славян. Так, у ободритского князя, славянина, носившего немецкое имя Готшалк, и датской королевны родился сын Генрих; поморский герцог Вратислав VII и датская принцесса Мария прижили Эйрика, будущего короля Дании [Гедеонов С.А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Записки Императорской Академии Наук: Приложение. СПб., 1862, III, 272].

Итак, неславянское имя не является непременным показателем того, что его носитель не был этническим славянином. Нельзя забывать и о своеобразной моде на чужеземные имена, распространённой во всём варварском мире. Византийско-готский писатель Иордан отметил эту черту цивилизованных и варварских народов: римляне, по его словам, заимствуют имена у македонян, греки - у римлян, сарматы - у германцев и т. д. («ведь все знают и обращали внимание, насколько в обычае у племён перенимать по большей части имена: у римлян - македонские, у греков - римские, у сарматов - германские. Готы же преимущественно заимствуют имена гуннские»). А средневековый немецкий писатель Гизебрехт прямо отмечал, что у балтийских славян-вендов существует обычай «присоединять» к своим славянским именам - германские.

Не забудем также о том, что практически у всех славянских народов легендарная история открывается именами, не имеющими прямой славянской этимологии. Польские легенды называют Попеля, Пяста, Крака; хорутанские - Борута и Карата; хорватские - Лобеля, Порга, Борна и т. д. Возможно, что вплоть до VIII-IX вв. имена у славян, особенно сложносоставные (Святослав, Владимир, Бронимир, Болеслав и т. п.), имели значение титулов, и право ношения имени принадлежало одним князьям. В таком случае неудивительно, что славянское окружение первых русских князей осталось для нас безымянным.

Что касается предложенных скандинавских вариантов княжеских имён, то здесь у норманнского Ахиллеса обнаруживаются сразу две уязвимые пяты. Во-первых, имена Олега и Игоря (первых князей, чьё существование подтверждается документально) распространены во всем славянском мире, и одно это обстоятельство сильно подрывает мнение об их скандинавском происхождении. У чехов, скажем, имеется имя Олек и Олег, в земле полабских славян находился город Ольгощь; вариант Ольгерд наблюдаем даже у литовцев. Можно, видимо, согласиться с Гедеоновым, который полагал, что славянское «Ол» означало «вел, великий». Например, западнославянское имя Олек имеет вариант Велек, Олен - Велен, Олгост - Велегост, Олимар - Велемир и т. д. Русские летописи и былины знают Вольгу, Волга. Показательно, что саги употребляют имя княгини Ольги в искажённой форме «Алогия», а не реконструируют его как «Хельги».

Самый же главный довод против «викингства» Олега - это его титул «наша светлость», зафиксированный договором 911 г. с Византией. В аристократической среде Северной Европы начала Х в. мы не найдём ничего похожего, - по той простой причине, что предводители викингов в то время ещё вообще не имели понятия о титулах.

Историк Л. Грот, касаясь этой проблемы, пишет: «Что касается перевода (обоих имён. - С. Ц.), то здесь версии авторов не совпадают. Авторы российские, как правило, шведским языком не владеющие, дают два варианта перевода: Олег, Ольга - Хелы сын, Хельга (“святой”, “светлый”, “святая”, “светлая”). У всех шведских же авторов имеется только один вариант толкования имени Helge - Helga, а именно как производное от слова “helig” - “святой”… Итак, при первом же беглом сличении шведского и российского материала мы сразу должны признать, что в работы российских авторов вкралась ошибка, а именно, попытка переводить шведские имена “Helge-Helga” как «светлый-светлая», что совершенно неправильно».

По словам Грот, эпитет «Вещий» по-шведски может быть переведён как “trollkarl”, “sejdark”, “andeskadare” - «иными словами, язычник, безбожник, т.е. нечто антагонистически противоположное понятию “святого” в христианской традиции». Распространение христианства в Швеции относится к концу XI - началу XII вв. - «только тогда и могло появиться у шведов имя “Helge”, никак не раньше… В скандинавских письменных источниках слово “helge” в качестве имени собственного как в женской, так и в мужской формах впервые встречается в поэтическом своде исландских саг “Eddan”, написанном в первой половине XIII в.»

Итог историко-филологического исследования учёного безутешен для норманнистов, любящих поиграть именами Олег-Хельги: «Итак, в результате наших рассуждений составляется следующая картина. Шведское имя “Helge”, означающее “святой” и появившееся в Швеции в ходе распространения христианства в XII в., было заимствовано на Руси в IX в. и превратилось там в свою антагонистическую противоположность, т.е. “прорицателя-ведуна” или “волхва”. Поскольку данное суждение представляет из себя абсурд, приходится признать, что шведское имя “Helge” и русское имя “Олег” никакой связи между собой не имеют… Сближение эпитетов светлого/святого характерно именно для древнерусского языка и его культурно-исторической среды. В германских, в частности, в шведском языке семантика “светлого” и “святого” совершенно другая… И даже более того, у нас есть основание полагать, что раннее знакомство шведов с древнерусскими именами могло способствовать появлению у них такого имени собственного, как “Helge”, несущего в себе смысловую нагрузку “святости”».

Ту же картину наблюдаем с именем Игорь/Ингер. У хорутанских славян в 803 г. правил князь Инго; кроме того, известны имена Ингивлад, Ингослав, населённые пункты Ингоревичи и Ингомировичи. Разные названия одной переправы - Игорев брод и Инжир брод в Ипатьевской летописи позволяют считать производными от «Инг» - Ижеслава, Изяслава, Ижору, Ижеславицы. Славянской этимологии имени «Игорь» нет, но имена с основой «Инг» распространены не у скандинавов, а у кельтов.

Другой изъян концепции норманнистов в данном вопросе подметил ещё Ломоносов, сказавший, что эти будто бы скандинавские имена в большинстве своём «не имеют на скандинавском языке никакого знаменования». То есть они являются такими же «скандинавскими», как «Иван» и «Федор» - «русскими». В сагах и других скандинавских, как и вообще германских источниках, Труворы, Рулавы и проч. встречаются эпизодически, легко обнаруживая своё нескандинавское происхождение. И потому безусловно прав Гедеонов, говоря, что для шведского конунга имя Рюрик (Рорик) «так же странно и необычайно, как для русского князя имена Казимира или Прибислава...» [Гедеонов, 1862, II, 184].

Сегодня уже ясно, что в списке Игоревой родни отразился именной фонд самых разных народов - кельтов, венетов, германцев, сарматов, славян (См.: Королев А. С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е-70-е годы Х века. С. 33; Кузьмин А. Г. Об этнической природе варягов; Кузьмин А. Г. Древнерусские имена и их параллели. С. 643-654). Но поименованные в договоре лица не сгруппированы по этническому признаку (этнически «окрашенным» именам) - верный знак того, что «русская» знать середины Х века уже утратила связь с теми местами, откуда происходят её имена (Королёв А. С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е-70-е годы Х века. С. 33-34).

Настоящей родиной этих людей была Таврическая Русь: предание запомнило Игоря пришельцем в Киеве, а Лев Диакон прямо указывает на Боспор Киммерийский (Керченский пролив) как на место, где Игорь укрывался после поражения под стенами Царьграда.

Ну, и до кучи - док. филем, снятый по моему лично сценарию где-то с год назад на РЕН-ТВ.

Понятно, что от всего сценария осталось примерно 10%, но тем не менее - смотрим. )

Определять по именам расовое происхождение человеков - это самое тупое, что можно придумать. По логике норманистов, половину современной России населяют евреи (Иоанны-Иваны, Илии-Ильи, Мариамны-Марии, Симеоны-Семёны, Михаилы и проч.), половину - греки и римляне (Феодоры, Сергии, Александры, Алексеи, Петры и т.д.). Славяне (Владимиры, Святославы) составляют едва ли два процента населения. А ДНК-анализ вообще никак не подтверждает наличие аллелей скандинавских геномов у русского этноса даже в следовых количествах.

И, да!

[Spoiler (click to open)]

https://t.me/norg_norg/13728

Ну, и минутка совершенно бесплатной рекламы от нашего Одмена на ТГ-канале -

https://t.me/norg_norg/13616

Мотобратья есть? )

Что не так со "скандинавскими" именами русских князей и дружинников?

Имена членов княжеского рода давали повод к различным спекуляциям насчёт этнического происхождения их носителей. Скандинавскими аналогами княжьих имён обыкновенно признаются следующие: Рюрик - Hroеrekr, Синеус - Signiutr, Трувор - Thorvard, Олег - Helgi, Игорь - Jngvarr, Аскольд - Hoskuldr, Дир - Dyri. Имена Олеговых и Игоревых послов вроде бы говорят сами за себя - Карл, Инегелд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Фост, Шихберн, Турберн, Шибрид, Фурстен и проч.

Кто и зачем продвигает подобную херню?

[Spoiler (click to open)]

На русскую почву эту квази-научную ересь занёс Готлиб Зигфрид Байер, автор диссертации «De varagis» (в русском переводе 1767 года - «О варягах»).

Сравнив имена первых русских князей и их дружинников с именами героев северных саг, Байер обнаружил их сходство и пришёл к выводу, что все они - скандинавские; даже в имени «Святослав» кёнигсбергский ясновидец узрел скандинавскую основу sven («свен»), сославшись на форму «Сфендослав» в сочинениях византийский писателей.

Между тем современные исследования показывают, что на деле всё обстояло совершенно наоборот - это шведы заимствовали славянские имена на «Свят». Например, славянское княжеское имя Святополк «заимствовалось шведами в форме “Svantepolk” и в таком виде просуществовало до XVI в. Ещё отец знаменитого регента Сванте Стура (1504-1512) носил имя Свантеполк, сам же регент получил имя уже в укороченном виде и стал зваться “Сванте”. Так оно и вошло в шведские именословы, так используется и в наши дни» (Грот Л. Мифические и реальные шведы на Севере России: взгляд из шведской истории. В кн.: Шведы и Русский Север: историко-культурные связи. Киров, 1997.154-157).

А в XII веке датчане заимствуют имя Владимир в форме Вальдемар - так впервые нарекут датского короля Вальдемара I в честь его прадеда по женской линии - великого князя Владимира Мономаха.

Следует помнить и об одной особенности древнеславянского именослова, когда дети, рождённые в этнически смешанных браках, получали имена из именного фонда того народа, к которому принадлежала их мать. Подобный обычай сохранялся и в древней Руси. Известно, что русские князья и члены их семей иногда получали скандинавские имена, если они родились от матери-скандинавки. Один сын Ярослава и шведки Ингигерды носил имя Holty (Олти); сын Владимира Мономаха и англосаксонки Гиты имел два имени: Мстислав-Харальд; дочерями Мстислава и шведки Христины были Мальмфрида и Ингибиария. Возможно, имена выбирались в честь деда по матери: дедом Мстислава-Харальда был англосакс Харальд; дедом Ингибиарии - шведский король Инге Стенкильссон. Этот обычай сохранялся и у западных славян. Так, у ободритского князя, славянина, носившего немецкое имя Готшалк, и датской королевны родился сын Генрих; поморский герцог Вратислав VII и датская принцесса Мария прижили Эйрика, будущего короля Дании [Гедеонов С.А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Записки Императорской Академии Наук: Приложение. СПб., 1862, III, 272].

Итак, неславянское имя не является непременным показателем того, что его носитель не был этническим славянином. Нельзя забывать и о своеобразной моде на чужеземные имена, распространённой во всём варварском мире. Византийско-готский писатель Иордан отметил эту черту цивилизованных и варварских народов: римляне, по его словам, заимствуют имена у македонян, греки - у римлян, сарматы - у германцев и т. д. («ведь все знают и обращали внимание, насколько в обычае у племён перенимать по большей части имена: у римлян - македонские, у греков - римские, у сарматов - германские. Готы же преимущественно заимствуют имена гуннские»). А средневековый немецкий писатель Гизебрехт прямо отмечал, что у балтийских славян-вендов существует обычай «присоединять» к своим славянским именам - германские.

Не забудем также о том, что практически у всех славянских народов легендарная история открывается именами, не имеющими прямой славянской этимологии. Польские легенды называют Попеля, Пяста, Крака; хорутанские - Борута и Карата; хорватские - Лобеля, Порга, Борна и т. д. Возможно, что вплоть до VIII-IX вв. имена у славян, особенно сложносоставные (Святослав, Владимир, Бронимир, Болеслав и т. п.), имели значение титулов, и право ношения имени принадлежало одним князьям. В таком случае неудивительно, что славянское окружение первых русских князей осталось для нас безымянным.

Что касается предложенных скандинавских вариантов княжеских имён, то здесь у норманнского Ахиллеса обнаруживаются сразу две уязвимые пяты. Во-первых, имена Олега и Игоря (первых князей, чьё существование подтверждается документально) распространены во всем славянском мире, и одно это обстоятельство сильно подрывает мнение об их скандинавском происхождении. У чехов, скажем, имеется имя Олек и Олег, в земле полабских славян находился город Ольгощь; вариант Ольгерд наблюдаем даже у литовцев. Можно, видимо, согласиться с Гедеоновым, который полагал, что славянское «Ол» означало «вел, великий». Например, западнославянское имя Олек имеет вариант Велек, Олен - Велен, Олгост - Велегост, Олимар - Велемир и т. д. Русские летописи и былины знают Вольгу, Волга. Показательно, что саги употребляют имя княгини Ольги в искажённой форме «Алогия», а не реконструируют его как «Хельги».

Самый же главный довод против «викингства» Олега - это его титул «наша светлость», зафиксированный договором 911 г. с Византией. В аристократической среде Северной Европы начала Х в. мы не найдём ничего похожего, - по той простой причине, что предводители викингов в то время ещё вообще не имели понятия о титулах.

Историк Л. Грот, касаясь этой проблемы, пишет: «Что касается перевода (обоих имён. - С. Ц.), то здесь версии авторов не совпадают. Авторы российские, как правило, шведским языком не владеющие, дают два варианта перевода: Олег, Ольга - Хелы сын, Хельга (“святой”, “светлый”, “святая”, “светлая”). У всех шведских же авторов имеется только один вариант толкования имени Helge - Helga, а именно как производное от слова “helig” - “святой”… Итак, при первом же беглом сличении шведского и российского материала мы сразу должны признать, что в работы российских авторов вкралась ошибка, а именно, попытка переводить шведские имена “Helge-Helga” как «светлый-светлая», что совершенно неправильно».

По словам Грот, эпитет «Вещий» по-шведски может быть переведён как “trollkarl”, “sejdark”, “andeskadare” - «иными словами, язычник, безбожник, т.е. нечто антагонистически противоположное понятию “святого” в христианской традиции». Распространение христианства в Швеции относится к концу XI - началу XII вв. - «только тогда и могло появиться у шведов имя “Helge”, никак не раньше… В скандинавских письменных источниках слово “helge” в качестве имени собственного как в женской, так и в мужской формах впервые встречается в поэтическом своде исландских саг “Eddan”, написанном в первой половине XIII в.»

Итог историко-филологического исследования учёного безутешен для норманнистов, любящих поиграть именами Олег-Хельги: «Итак, в результате наших рассуждений составляется следующая картина. Шведское имя “Helge”, означающее “святой” и появившееся в Швеции в ходе распространения христианства в XII в., было заимствовано на Руси в IX в. и превратилось там в свою антагонистическую противоположность, т.е. “прорицателя-ведуна” или “волхва”. Поскольку данное суждение представляет из себя абсурд, приходится признать, что шведское имя “Helge” и русское имя “Олег” никакой связи между собой не имеют… Сближение эпитетов светлого/святого характерно именно для древнерусского языка и его культурно-исторической среды. В германских, в частности, в шведском языке семантика “светлого” и “святого” совершенно другая… И даже более того, у нас есть основание полагать, что раннее знакомство шведов с древнерусскими именами могло способствовать появлению у них такого имени собственного, как “Helge”, несущего в себе смысловую нагрузку “святости”».

Ту же картину наблюдаем с именем Игорь/Ингер. У хорутанских славян в 803 г. правил князь Инго; кроме того, известны имена Ингивлад, Ингослав, населённые пункты Ингоревичи и Ингомировичи. Разные названия одной переправы - Игорев брод и Инжир брод в Ипатьевской летописи позволяют считать производными от «Инг» - Ижеслава, Изяслава, Ижору, Ижеславицы. Славянской этимологии имени «Игорь» нет, но имена с основой «Инг» распространены не у скандинавов, а у кельтов.

Другой изъян концепции норманнистов в данном вопросе подметил ещё Ломоносов, сказавший, что эти будто бы скандинавские имена в большинстве своём «не имеют на скандинавском языке никакого знаменования». То есть они являются такими же «скандинавскими», как «Иван» и «Федор» - «русскими». В сагах и других скандинавских, как и вообще германских источниках, Труворы, Рулавы и проч. встречаются эпизодически, легко обнаруживая своё нескандинавское происхождение. И потому безусловно прав Гедеонов, говоря, что для шведского конунга имя Рюрик (Рорик) «так же странно и необычайно, как для русского князя имена Казимира или Прибислава...» [Гедеонов, 1862, II, 184].

Сегодня уже ясно, что в списке Игоревой родни отразился именной фонд самых разных народов - кельтов, венетов, германцев, сарматов, славян (См.: Королев А. С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е-70-е годы Х века. С. 33; Кузьмин А. Г. Об этнической природе варягов; Кузьмин А. Г. Древнерусские имена и их параллели. С. 643-654). Но поименованные в договоре лица не сгруппированы по этническому признаку (этнически «окрашенным» именам) - верный знак того, что «русская» знать середины Х века уже утратила связь с теми местами, откуда происходят её имена (Королёв А. С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е-70-е годы Х века. С. 33-34).

Настоящей родиной этих людей была Таврическая Русь: предание запомнило Игоря пришельцем в Киеве, а Лев Диакон прямо указывает на Боспор Киммерийский (Керченский пролив) как на место, где Игорь укрывался после поражения под стенами Царьграда.

Ну, и до кучи - док. филем, снятый по моему лично сценарию где-то с год назад на РЕН-ТВ.

Понятно, что от всего сценария осталось примерно 10%, но тем не менее - смотрим. )

Определять по именам расовое происхождение человеков - это самое тупое, что можно придумать. По логике норманистов, половину современной России населяют евреи (Иоанны-Иваны, Илии-Ильи, Мариамны-Марии, Симеоны-Семёны, Михаилы и проч.), половину - греки и римляне (Феодоры, Сергии, Александры, Алексеи, Петры и т.д.). Славяне (Владимиры, Святославы) составляют едва ли два процента населения. А ДНК-анализ вообще никак не подтверждает наличие аллелей скандинавских геномов у русского этноса даже в следовых количествах.

И, да!

[Spoiler (click to open)]

https://t.me/norg_norg/13728

Ну, и минутка совершенно бесплатной рекламы от нашего Одмена на ТГ-канале -

https://t.me/norg_norg/13616

Мотобратья есть? )